舰炮隐身设计与RCS仿真

2020-11-14宋洪震康总宽杜喜昭曹中臣

宋洪震,康总宽,杜喜昭,曹中臣

(西北机电工程研究所舰载武器总体部,陕西咸阳712099)

0 引言

随着现代高精度军用光电子技术的快速发展和大量应用,雷达探测技术得到很大提高,使得舰船被发现、跟踪甚至命中的概率大大提高,极大改变了海战场的攻防态势。舰船作为海军主要的战斗力量之一,在广阔的海面上,受到来自空中、水下、海上多方面的威胁,舰船被发现概率越大,在海战中受到的攻击概率就越大。因此,舰船如何控制和降低自身雷达特征信号,使敌方雷达探测系统难以发现和跟踪,或使敌方雷达发现己方舰船的探测距离减小,已成为当今各国海军重点关注的问题[1]。

目前,国内外对舰船的雷达隐身设计主要集中于舰体和舱面上层建筑方面的隐身外形设计和隐身材料的应用[2]。法国“拉斐特”级护卫舰上的常规甲板装备罩有能减少雷达有效反射面积的异形板,舰尾的“响尾蛇”地空导弹发射装置装有雷达回波屏蔽板,大部分桅杆和上层设施的盖板都用玻璃纤维增强塑料制造,在盖板上还涂了一种特殊的雷达反射涂层和油漆,以减少雷达电磁波的反射强度[1]。英国45型驱逐舰的桅杆主体是全封闭八面体隐身结构设计[3]。黄龙等[4]基于隐身外形技术设计了3种舰面设备隐身防护罩方案,并对优选方案开展了雷达吸波涂料涂覆前后的RCS仿真。刘圣杰等[5]使用FEKO软件对某舰载发射装置在不同姿态角下的雷达隐身性能进行了仿真。轩新想等[6]基于RCS对无人艇载光电转台的外形进行了优化。张彤等[7]探究了在不同频率下的形状参数对于船舶某装置整体RCS的影响规律,并根据仿真结果最终得到了各形状参数的最佳设置方案。

作为舰船重要的舰载武器设备,舰炮位于舰船甲板宽阔地带,无法与舰船上层建筑进行结构融合设计,使得其对舰船隐身性能的影响较为突出。各国海军对舰船隐身性能的迫切需求,促使舰炮隐身成为舰船重要战术技术指标。目前,国内外对舰炮的隐身设计主要集中于防护罩隐身外形设计和隐身材料的应用。美国155 mm先进火炮系统(AGS)、瑞典博福斯MK3型57 mm舰炮都采用整体隐身炮塔,不使用时可将火炮隐藏在炮塔内。国内H/PJ26型单管76 mm舰炮、H/PJ87型单管100 mm舰炮、H/PJ38型单管130 mm舰炮都采用了隐身外形设计。隐身材料存在适应波段窄、吸收率有限、成本过高、环境适应性差等缺点,而外形隐身设计具有效果好、适应波段宽、不需维护等优点,是新式武器系统在设计和研制过程中最为有效和首先应当采用的隐身途径[1,8–9]。本文基于舰炮总体布局设计要求和隐身外形设计原则,对舰炮防护罩进行了外形隐身设计,并使用物理光学法对舰炮外露部分进行RCS仿真来评估该舰炮的隐身性能。

1 雷达散射截面积

雷达散射截面积(RCS)的定义是基于平面波照射下目标各向同性散射的概念,是定量表征目标散射强弱的物理量。通常用σ来表示RCS的量值,m2。目标雷达散射截面积(RCS)公式为:

其中:Pt为雷达发射功率;Pr为雷达接收功率;G为雷达发射和接收天线增益;λ为雷达波长;R为目标到雷达的距离。从式中可知,σ与R的四次方成正比,当雷达设计参数确定后,减小目标的RCS,能大大降低雷达的探测距离。

由于RCS变化范围很大,在实际应用中常用分贝值(dBsm)表达,即相对于1 m2的分贝数,公式为:

目标的RCS取决于下列因素[1,9]:

ε′ ε′′µ′

1)目标的几何外形和材料的电参数( , ,和µ′′);

2)目标被雷达照射的方位;

3)入射波的频率和波形;

4)入射场和接收天线的极化形式。

2 防护罩外形隐身设计

2.1 外形隐身设计原则

对于舰炮的威胁雷达波来自于敌方舰船或空中平台,它们二者都接近水面,最大可能的观察角限制在一个小的仰角范围内(最多1°~2°),但在方位角平面内,所有方向的威胁是等可能的,因此在方位角平面内外形隐身设计要遵守以下原则[1,4,9]:

1)避免出现任何较大平面和凸状弯曲表面、边缘、棱角、尖端、间隙、缺口;

2)避免镜面反射和角反射器结构;

3)避免两平板正交;

4)避免暴露腔体结构。

2.2 防护罩外形隐身设计

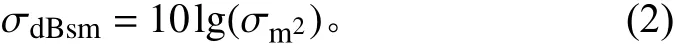

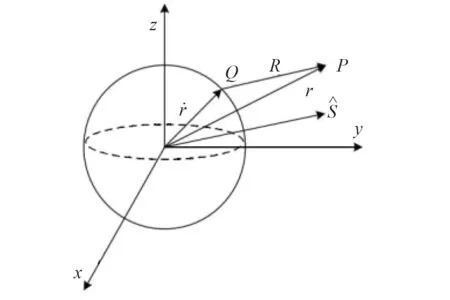

某舰炮设计时,要求防护罩必须满足外形隐身、结构稳定、安装空间、整体重量、造型美观等方面的需求。从舰炮整体结构布局出发,再结合外形隐身设计原则,设计了如下外形的防护罩,如图1所示。

图1 舰炮外形Fig.1 Naval gun shape

3 舰炮RCS仿真

防护罩将舰炮的炮架及安装于炮床之上的各种装置全部遮蔽,防护罩和身管、护套、护盾共同构成舰炮外露部分,其模型如图1所示。对舰炮外露部分进行RCS仿真,更能表现舰炮的整体隐身性能。由于该组合体是电大尺寸物体,因此使用高性能计算机仿真平台,利用物理光学法对组合体进行RCS仿真。

3.1 物理光学法[9 –11]

物理光学法(Physical Optics),简称PO方法,是一种计算电大尺寸物体雷达散射截面的电磁仿真算法。物理光学法通过对感应场的近似积分而求得散射场,计算表面感应电流时完全忽略了各部分感应电流相互之间的影响,而仅根据入射场独立地近似确定表面感应电流。

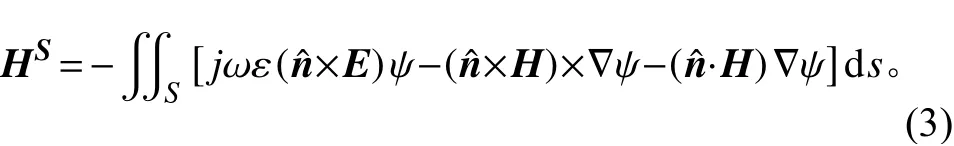

空间中某一点的散射场是由Stratton-Chu积分方程给出。对于一个有限散射体的闭合表面S,观察点P位于表面S之外,如图2所示。

图2 源点和场点示意图[10]Fig.2 Diagrammatic sketch of source point and field point

图中:r为远区场点P的位置矢量;r′为表面点Q的位置矢量;Sˆ是散射方向的单位矢量;R为表面点Q到场点P的矢量,R=r−r′。

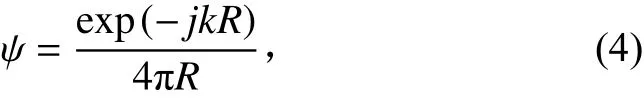

从Stratton-Chu积分方程,可得P点处的散射场:

式中:HS为散射磁场;ω为角频率;E为空间的总电场;H为总磁场;S为目标表面;nˆ为表面单位法向矢量;ψ为自由空间格林函数:

其中,R=|R|=|r−r′|。

在应用物理光学法来分析目标的散射场问题时,需要从Stratton-Chu积分方程出发,并做如下3点假设:

1)物体表面的曲率半径远远大于波长;

2)物体表面上只有被入射平面波直接照射到的区域才会产生感应电流;

3)物体的受照射表面上的感应电流特性和在入射点与表面相切的无限大平面上的电流特性相同。

目前使用物理光学法计算目标雷达散射截面,普遍是将目标表面剖分为许多小三角形面元,用这些小三角形面元来求解散射场,对于求解其中的积分,只需要在每个三角形上进行计算,这对于计算任意形状目标的雷达散射截面提供了极大地便利。

3.2 参数设置

1)舰载火控雷达对舰炮的威胁最大,其频率范围8~12.5 GHz。雷达频率越高,对目标的定位精度越好,因此仿真频率设定为12 GHz。

2)仿真坐标系:以防护罩正前方水平指向为纵轴(x轴)正向,回转中心竖直向上为竖轴正向(z轴),横轴正向按照右手法则确定(y轴)。

3)仿真角域:θ角(仰角)为入射波与横轴纵轴平面(x−y平面)的夹角,x轴正向为0°;φ角(方位角)为入射波与横轴竖轴平面(y−z平面)的夹角,y轴正向为0°。

4)采样点:0°≤φ≤180°,每5°取一个采样角;0°≤θ≤3°为雷达主要探测仰角范围,每1°取一个采样点。

5)仿真参数:仿真结果为远场单站RCS,极化形式为垂直极化,dBsm。

6)为全金属化物体。

3.3 仿真结果分析

舰炮RCS仿真结果如图3所示。

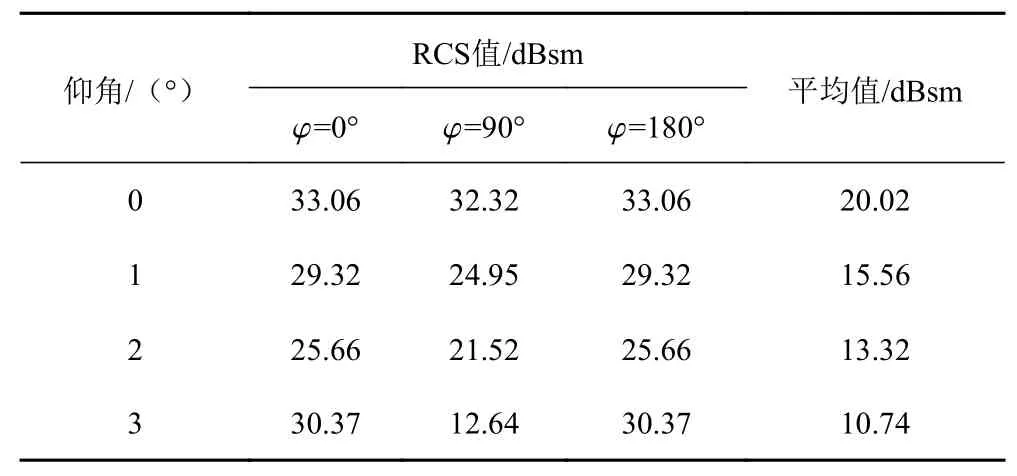

对比图中舰炮RCS分布曲线可知,舰炮的强散射源位于防护罩正前方(φ=90°)和两侧面(φ=0°,φ=180°),其他方位角的RCS值都比较小,绝大部分在0 dBsm以下。各强散射源处的RCS数值和方位角平面内的RCS平均值如表1所示。

由表1可知,随着仰角的增大,舰炮两侧面(φ=0°,φ=180°)RCS值从大变小然后又增大,正前方(φ=90°)RCS值逐渐减小。造成该种现象的原因可能是:

1)在0°和180°方位角时,雷达照射区域主要是多块不同倾斜角度的面板和身管,随着仰角从0°增大到2°,下部面板减少的雷达截面等效面积比上部面板增加的雷达截面等效面积多,从而总的雷达截面等效面积减小,RCS值也就变小。仰角增大到3°时,上部增加的雷达截面等效面积比下部减少的雷达截面等效面积大,从而总的雷达截面等效面积增大,RCS值也就变大。

2)在90°方位角时,雷达照射区域除了防护罩的倾斜面板,还有带小锥度的空心身管、半圆形护盾和护套。在仰角0°时身管的腔体结构、护套与防护罩面板构成的角反射器结构、护盾凸状曲面结构对RCS值的贡献较大。随着仰角的增大,前述结构造成的影响逐渐减小,总的雷达截面等效面积减小,RCS值也就变小。

4 结语

通过以上仿真和分析,可知:

1)除了方位角0°,90°,180°以外,其他方位角内的RCS值都较小,可以较好减小舰炮的雷达特征信号,提高了舰炮的隐身性能。

图3 舰炮RCS仿真结果Fig.3 RCSsimulation results of naval gun

2)强散射源与具体的方位有关,并在RCS分布曲线的峰值对应方位得到体现。

3)侧面大尺寸面板、身管的腔体结构、护套与防护罩面板构成的角反射器结构、护盾凸状曲面结构对舰炮RCS值贡献较大。

表1 RCS数值表Tab.1 RCSdata table