基于土地利用变化的玛纳斯河流域景观生态风险评价

2020-11-12康紫薇张正勇赵贵宁王统霞

康紫薇,张正勇,*,位 宏,刘 琳,宁 珊,赵贵宁,王统霞,田 浩

1 石河子大学理学院, 石河子 832000 2 南京师范大学地理科学学院, 南京 210023

景观生态风险评价能较好地反映出景观格局对生态过程和功能的影响[1],通过对各景观生态风险等级时空分异变化及其地类构成等方面的分析与辨析[2-3],可解释和预测生态环境健康程度以及潜在风险压力的时空分布及变化特征。流域作为研究景观生态风险评价的理想“靶地”,同时又为生物繁衍以及人类活动提供了强有力的保障,但随着城镇化的快速发展,工业和农业大规模的推动和建设,流域生态环境变化引起的生态问题及风险压力等科学问题受到越来越多的关注和探究,而基于土地利用/覆被变化的流域景观生态风险评价是流域生态环境保护与管理的重要研究内容之一[4]。

自景观生态风险评价概念提出以来,众多学者将研究重点放在其理论与方法上,且已初步形成了具有一定国际引领意义的结构框架[1],但基于土地利用变化的景观生态风险评价方面的研究还不够成熟、完整。土地本身就是地表景观的宏观表征方式,其组成结构和格局变化与景观生态风险的时空分布和动态高度关联[4],反之以土地利用动态变化和景观格局变化为切入点的景观生态风险评价,能够揭示一个区域自然或人为因素影响下景观格局与生态过程相互作用可能产生的不良后果,可有效指引区域景观格局优化与管理[1]。目前该方面的研究仍处于起步阶段,主要以单一风险源、单一受体为主,且景观生态风险评价研究沿袭了区域生态风险评价的热点区域,以省域、县域、流域、城市地域为主,也有一些针对工矿开采区、自然保护区等重点风险控制区的研究[5-7],但对于孕育绿洲区的干旱区内陆河流域的研究较少。干旱区绿洲以荒漠为基质,以水文条件发育并沿水系分布,其作为干旱区人类生产生活的重要载体[3],是生态最为敏感脆弱的部位,相较其他地区绿洲区景观生态风险受人为因素干扰较大且被破坏后较难恢复,受水资源牵制作用较大,生态环境极为脆弱。另外对于较大尺度区域来说,缺少较为系统完整的生态统计与监测数据[8],而基于土地利用动态数据得到的景观格局指数可以从空间分异及其格局变化角度解释景观生态风险情况,因此通过土地利用动态变化去评价景观生态风险,已成为解析和揭示各景观生态风险及其空间分异的重要手段,同时还可弥补该评价在理论技术支持和风险管理机制研究方面的不足。反之,对该地区景观生态风险评价进行研究可以反过来规划指导土地利用类型的再组合,同时改善现行规划中不合理的土地利用类型,为土地可持续发展提供依据。

玛河流域作为新疆最大绿洲农垦区和我国第四大灌溉农业区,人口和经济都相对比较集聚。随着全球变暖等自然过程的演变,人类活动范围和强度的扩大和增强,水土资源开发程度的提高,沙漠绿洲和冰川等对全球变化具有极强响应且自身生态脆弱的自然地带的景观资源变化迅速而明显,且遭到了越来越严重的破坏,导致流域景观生态发生变化,生态环境退化问题突出,景观整体格局趋于破碎且稳定性及恢复力差;这些景观生态问题一直是政府和学者们关注的焦点,且已有众多学者从不同角度研究玛河流域生态环境,如于涛等[9]从不同等级道路角度对该区域景观格局进行探讨;杨爱民等[10]从地学信息图谱角度分析该区域土地利用变化;冯异星等[11]从土地利用变化角度评价该区域生态安全;张青青等[12]从流域生态问题角度评估该区域潜在风险;显然该区域已然成为景观生态风险热点研究区,但在玛河流域生态风险研究中基于土地利用变化及景观格局指数的景观生态风险评价方面的研究较少。作为生态环境极为脆弱的干旱半干旱绿洲区,高寒山区的冰雪融水与上游的降水作为该流域主要的径流水源,经过出山口的水体转运后到达耗散最明显的绿洲区,河流最终流逝于荒漠之中,这形成了玛河流域独具典型且完整的“山-盆”系统地形地貌结构特征。对其景观生态风险的时空分布规律进行研究对于整个新疆乃至干旱区绿洲来说都具有一定的现实指导和理论借鉴意义。基于以上分析,本研究以土地利用变化数据为基础,在流域景观格局变化及生态风险空间分异分析的基础上,更为完整的分析和解释玛河流域土地利用变化及景观生态风险的时空分异规律,科学地指导玛河流域生态环境健康有序合理的发展。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

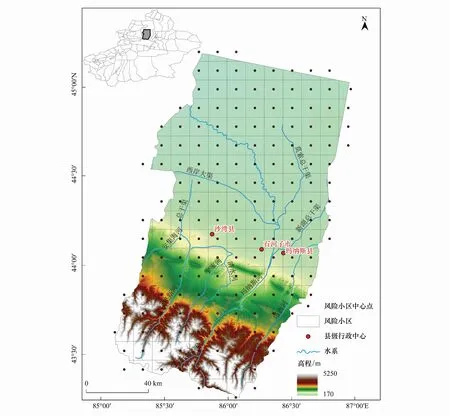

玛河流域位于准噶尔盆地南缘,北至天山山脉中段高山区,地理坐标为85°01′—86°32′E,43°27′—45°21′N。本研究以石河子市、玛纳斯县、沙湾县三个行政区及周边第八师和第六师两大农牧团场为主要研究区域(图1),总面积约21060 km2,多年平均径流量约22.98×108m3,主要依靠降水和冰雪融水补给。流域属于冬寒冷、夏炎热的温带大陆性气候,年均温在4.7—5.7 ℃之间且昼夜温差大,主要景观类型包括草原、荒漠、高山冰川、森林,且垂直分异特征明显。自我国西部大开发等政策实施以来,土地利用已由传统的水土开发、农业垦殖主导型转向现代城市经济、生态经济模式,使得流域土地利用变化过程及景观生态风险状况均发生了深刻的改变。

图1 玛河流域概况及生态风险评价单元的划分

1.2 数据来源与处理

基于前人研究成果,均可看出玛河流域土地利用变化演变比较剧烈的时期聚焦在2000—2015年[9-10,13-14],且在这一时期我国实施了西部大开发、各类土地开发政策、天山北坡经济带建设、“十二五”总体规划,五位一体总体布局等多项引导性政策,故选取玛河流域2000、2005、2010、2015年4期Landsat TM/ETM系列遥感影像数据(时相为植被覆盖率较高的6—10月份,云量均<10%,影像轨道行/列号分别是144/28、144/29、144/30)以及社会经济发展统计数据,首先利用ENVI 5.3软件对4期遥感影像数据进行辐射定标、大气校正、拼接、裁剪等预处理,并参照《土地利用现状分类标准》(GB/T21010—2015),结合研究区实际景观类型及遥感影像特点等,将研究区土地利用类型划分成林地、草地、水域、耕地、城建用地、未利用地6种类型,对解译后的土地利用类型分类数据进行精度验证,Kappa系数均在0.85以上,符合分类要求。

2 研究方法

本研究以4期土地利用类型分类数据为基础,根据玛河流域景观格局特征选取景观破碎度(Ci)、分离度(Si)和优势度(Ki)、干扰度(Ui)、脆弱度(Ei)、损失度(Ri)6个指数,并以此构建景观生态风险模型;参考相关理论对研究区进行景观生态风险小区划分[15-16],借助GIS空间分析和插值技术计算各风险小区景观生态风险指数,在此基础上获取各年份景观生态风险状况,并以此为支撑进一步分析2000—2015年研究区内景观格局指数时序变化、景观生态风险空间分异及格局变化,为玛河流域景观的预测和发展提供理论和数据支撑。

2.1 风险小区的划分

为合理划分景观生态风险评价小区以及空间化显示玛河流域景观生态风险指数,在考虑景观空间异质性、斑块大小和流域面积的基础上[17],利用ArcGIS 10.3软件,依据研究区景观斑块平均面积2—5倍原则,同时考虑采样和计算的工作量,对研究区采用12 km×12 km的正方形网格并进行等间距采样的渔网操作处理[15-16],共划分景观生态风险小区175个(图1)。利用景观生态风险评价模型计算每一风险小区的景观生态风险指数,并将赋予景观生态风险值的各小区中心点作为空间插值分析的样本。

2.2 景观生态风险模型的构建

绿洲不是孤立存在的,其存在于干旱区、半干旱区的荒漠背景条件下时,荒漠地区才是真正意义的绿洲。它与山地、荒漠构成了一个完整的相互作用的干旱区生态系统,其作为干旱区景观结构最复杂、类型最丰富,景观多样性最高的地区,具有高风沙,干旱严重,受人类活动干扰较大且较难恢复等景观生态风险特征。随着人工干扰时间的延长,绿洲景观多样性和均匀度下降,而优势度指数增加,邻近沙漠的绿洲愈来愈为少数斑块控制,人类活动对邻近沙漠的人工绿洲的直接影响逐渐减弱,而间接影响逐渐增强,追其根源绿洲地区景观生态风险主要受自然因素和人为因素决定[18-19]。故参照相关景观生态风险评价研究及研究区景观格局特点,本文选取景观破碎度(Ci)、分离度(Si)和优势度(Ki)指数来构建景观干扰度指数(Ui)计算模型[16],并借助景观生态学方法,选取景观干扰度(Ui)、脆弱度(Ei)和损失度指数(Ri)作为风险评价指标,以此构建景观生态风险指数(ERI),以表征玛河流域景观生态风险空间分异及格局变化情况。对于干旱区绿洲景观生态风险评价来说比较重要及特殊的表征指标是景观干扰度、脆弱度指数,其重要性和特殊性以及与其他地区的不同主要体现在对其指数中的参数根据绿洲干旱区各景观的实际情况及所占地位赋予不同的权重。对于景观干扰度中参数(Ci、Ki、Si)的权重,白龙江流域[20]赋予0.5、0.2和0.3,西北干旱区绿洲[3]赋予0.3、0.5和0.2;对于景观脆弱度指数而言,细河流域[16]、红河流域[21]中未利用地最为脆弱,红河流域[21]、渭干河—库车河绿洲[22]中林草地最为稳定;本研究则根据研究区实际情况并借助前人研究成果对各参数进行权重赋值。具体各景观格局指数计算公式及含义[16,21,23]见表1。

表1 景观格局指数及计算方法

为分析玛河流域景观生态风险空间分布特征,将各景观生态风险评价小区的ERI值作为其渔网中心点的属性值,同时参考相关研究借助ArcGIS地统计模块中的普通克里金插值功能得到研究区景观生态风险空间分布情况。根据4个时期ERI值的实际分布情况,利用自然断点法对景观生态风险指数进行等级划分[24-25],设定了5个景观生态风险等级,低生态风险(0.036—0.047)、较低生态风险(0.047—0.052)、中生态风险(0.052—0.057)、较高生态风险(0.057—0.065)、高生态风险(0.065—0.114),并统计研究区内不同时期各景观生态风险等级的面积及比例。

2.3 空间分析方法

景观生态风险评价是生态风险评价在区域尺度的重要组分,其借助景观生态学的生态过程与空间格局耦合关联视角,更加注重风险的时空异质性和尺度效应,致力于实现多源风险的综合表征及其空间可视化[26-27]。地统计学则主要用于检验、模拟和估算变量在空间上的相关关系和格局,半方差分析作为地统计学的一个子部分可借助其统计方法对空间特征进行分析[21,23]。为了更清晰的描述玛河流域各景观生态风险的空间分布情况,本研究根据景观生态风险评价的要求和各分析方法的作用针对性的选取了地统计学方法,借助 GIS软件,通过求和、采样、普通克里金空间插值等处理得出2000、2005、2010、2015年的景观生态风险等级连续空间分布情况,定量测度和描述2000—2015年各景观生态风险等级的转化方向及面积,分析其景观生态风险空间分布特征及变化原因。

3 结果与分析

3.1 土地利用变化分析

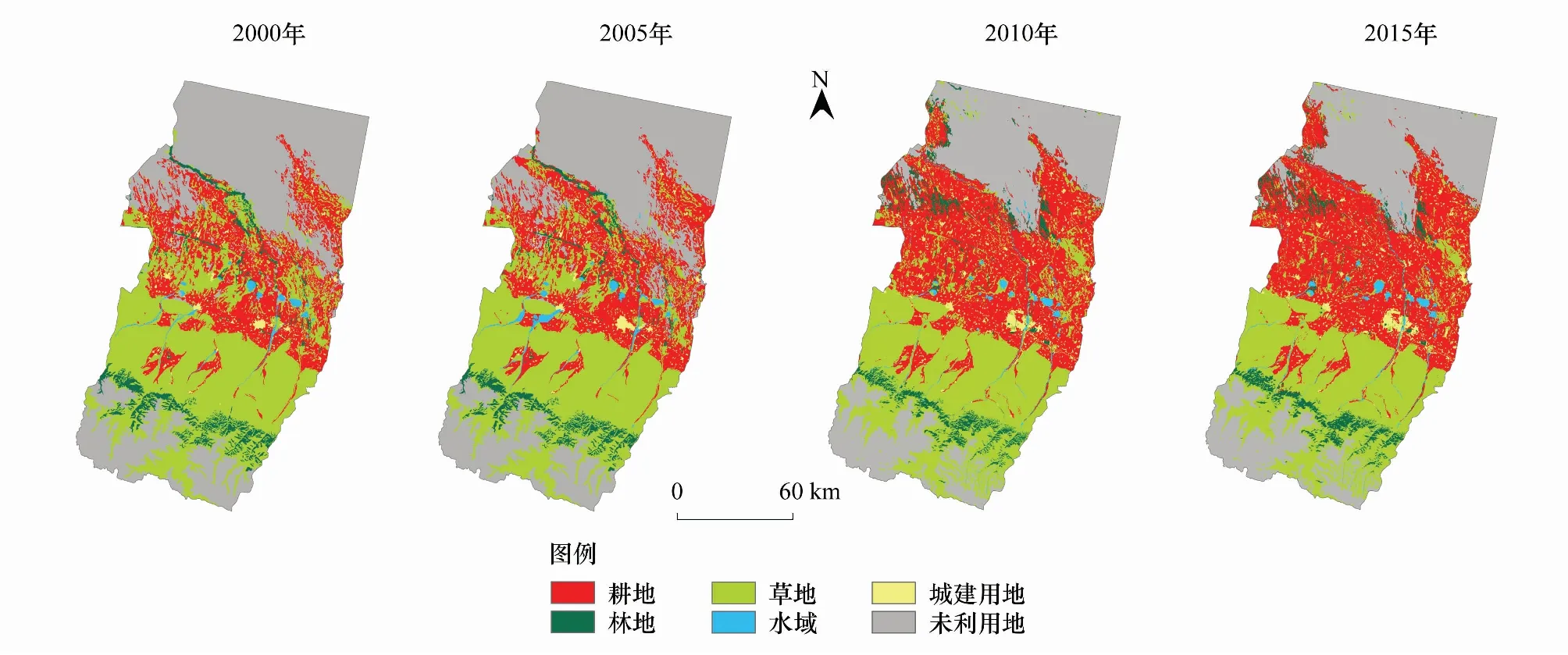

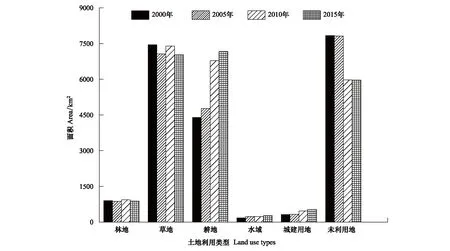

对玛河流域2000—2015年土地利用类型结构变化进行分析(图2、图3),就各景观类型面积发生的变化而言,草地和未利用地的面积呈减少趋势,耕地、水域和城建用地的面积呈增加趋势,而林地的面积则呈先减少后增加的趋势;其中耕地面积增加的最多,增加量为2638.31 km2,未利用地减少的最多,减少量为2559.99 km2,草地面积减少了429.45 km2,林地面积增加了7.95 km2。从各景观类型面积占总面积的比例来看,耕地所占面积比例从20.84%增加至33.37%,未利用地所占面积比例从37.19%减少至25.04%,水域和城建用地所占面积比例分别由0.18%、1.50%增加至1.27%、2.67%,草地所占面积比例从35.37%减少至33.33%,林地所占面积比例由4.29%增加至4.33%。

图2 玛河流域2000—2015年土地利用类型结构变化

图3 玛河流域2000—2015年土地利用类型面积变化

基于ArcGIS软件对相邻两期分类后影像进行叠加分析获得玛河流域2000—2015年土地利用类型转移矩阵。对土地利用类型转化过程进行分析,可以看出各景观类型在这15年期间发生了较为明显的相互转化。具体表现在耕地、城建用地、林地、水域用地的面积以转入为主,草地和未利用地的面积以转出为主;其中转入面积最多的是耕地,转入量为3004.51 km2,主要由草地和未利用地转入,转入面积分别为1601.22、1054.45 km2;转出面积最多的是未利用地,转出量为2602.86 km2,转出的未利用地主要转化成了草地、耕地和林地,转出面积分别为1192.12、1054.45、301.15 km2;在这15年间面积总量上增减幅度较大的是耕地和未利用地,草地的转化力度和数量较大但在面积总量上增减幅度较小,其他土地利用类型之间也产生了不同程度的转化。

3.2 流域景观生态风险时空变化分析

3.2.1景观格局指数的时序变化

统计结果发现,2000—2015年玛河流域总体ERI值由8.858下降至8.780,且流域各时期ERI最大值、最小值、均值都呈现减小趋势,说明研究期内流域各景观生态风险区生态风险值整体变化均呈现减少趋势。从各景观斑块面积和数目的转化上、破碎度、分离度、损失度指数等指标的变化上(表2),可以看出在这15年间玛河流域景观格局演变较为剧烈。

表2 玛河流域2000—2015年景观格局指数

就景观格局指数变化来看,林地和耕地除景观优势度指数呈增大趋势,其他指数均呈减小趋势,说明林地和草地景观受其他因素的干扰逐渐减小;林地景观格局指数的减小主要是由于自身面积的减少,而耕地景观格局指数的减小主要是由于人们对土地利用需求增加,耕地面积扩张联结了周围的细小斑块,导致自身斑块数目减少。草地和未利用地除景观优势度指数呈减小趋势,其他指数均呈增大趋势,草地景观格局指数增大主要是由于流域南部地区冰雪消融导致很多碎小斑块出现,增大了景观破碎度;未利用地景观格局指数增大的主要原因在于,应社会和经济发展要求,大量未利用地转化成了耕地、草地和林地,导致未利用地面积不断减少且景观中的大斑块被拆分,使得未利用地景观斑块趋于分散化和个体化[28-29]。城建用地除景观优势度指数整体上呈增大趋势,其他指数整体上均呈减小趋势,主要原因在于城镇化进程加速增大了城建用地需求量,周围细小斑块被联结导致景观斑块趋于集中化和整体化[30]。而水域除景观优势度指数呈增大趋势,其他指数均处波动状态,这主要是由于水域自身面积和斑块数量呈现波动状态且景观脆弱度指数也很高。

3.2.2景观生态风险的空间分异及其格局变化

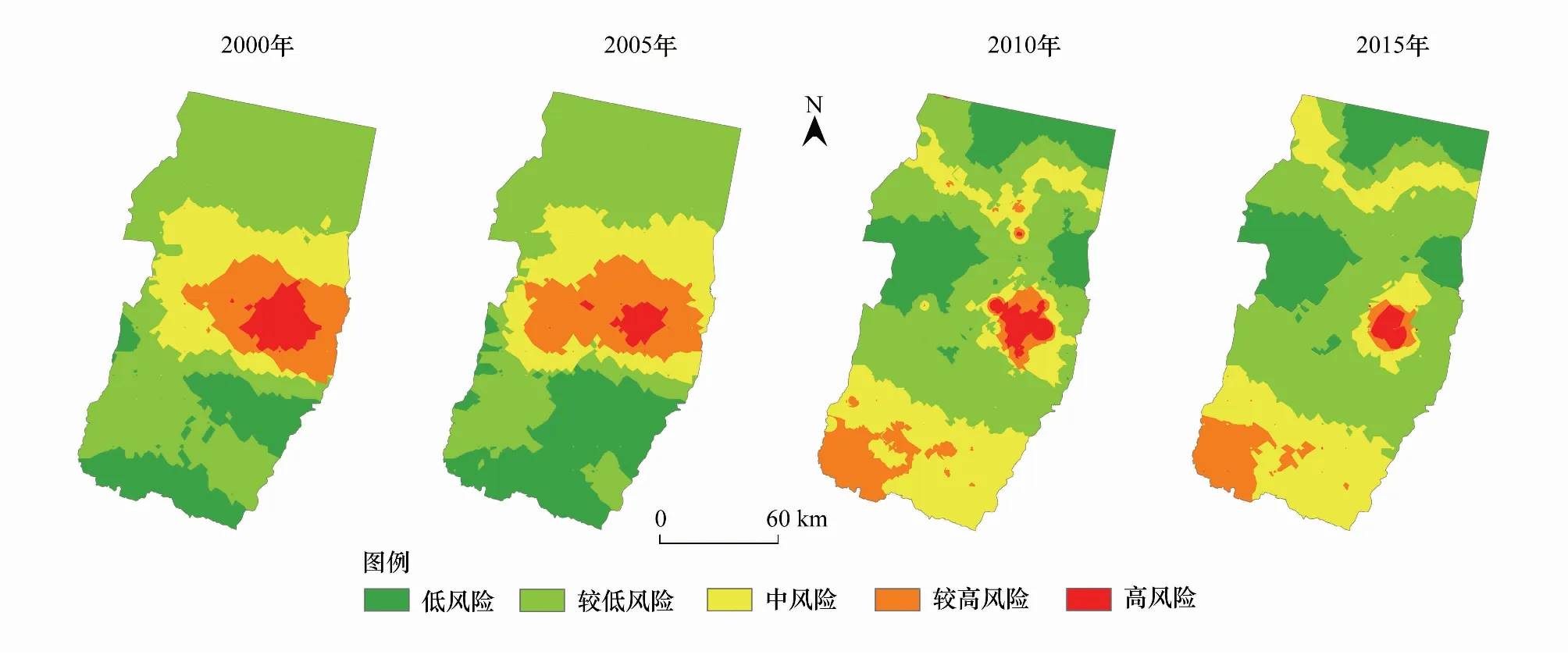

从玛河流域不同时期各景观生态风险等级面积数量情况(图4)可以看出,各时期各景观生态风险等级所占面积比例存在一定差异;2000—2015年玛河流域景观生态以低、较低和中风险为主,较高和高风险次之(图5)。研究期内,低和中风险区面积在增加,分别增加了148.41、1750.93 km2,占总面积的9.02%;较低、较高、高风险区面积在减少,分别减少了661.72、749、489.17 km2,占总面积的9.02%;低风险范围的面积逐渐增加,而高风险范围的面积逐渐减小,且流域整体景观生态风险指数处于减小趋势;因此在这15年间玛河流域整体景观生态风险处于好转状态。

图4 玛河流域景观生态风险等级面积图

图5 玛河流域景观生态风险等级空间分布图

2000—2005年,玛河流域低、中、较高风险区面积增加,面积所占比例分别从17.98%、17.40%、10.77%上升至20.97%、18.95%、13.63%;而较低、高风险区面积减少,面积所占比例分别从49.81%、4.04%下降至44.07%、2.39%。但在此期间对于各风险区来说,空间分布格局上发生的变化相对较小;较高和高风险区依旧主要分布在研究区的中部,主要以水域、城建用地为主;此地区景观生态风险程度较高一方面是由于河流水的减少,河道断流,生态难以修复;另一方面是因为在此期间,石河子、沙湾等行政区在此修建了大量的重化工企业及发电厂,原本脆弱的生态环境又遭到破坏。低、较低以及中风险区在流域内分布较广,主要以林地、草地、耕地和未利用地为主;值得注意的是,干旱内陆河黑河流域耕地占比约11%左右,无规划开垦荒地以及不合理使用草地,使得沙漠化、盐渍化土地急速增加,景观生态风险程度加深[31];而玛河流域耕地占比(27%)明显高于黑河流域,但玛河流域耕地田块连片分布且普遍都采用节水灌溉技术,这在很大程度上提高了水资源的利用率,与一般干旱区相比,有效的降低了流域干旱和水资源风险。同时绿洲农牧业和林果业发达,所以景观生态风险程度较低;中等景观生态风险区主要处在较高景观生态风险区外围,主要分布在人类活动比较频繁和集中的景观类型中。

2005—2010年,玛河流域低、较低、较高和高风险区面积减少,面积所占比例分别从20.97%、44.07%、13.63%、2.39%下降至18.42%、44.01%、8.33%、2.17%;而中风险区面积呈现增加趋势,面积所占比例从18.95%上升至27.06%。此期间各级生态风险区在格局上也发生了较大变化,流域中部的中风险区有较大部分转化成了低和较低风险区,主要是由于2000年我国西部大开发政策实施后,生态环境恶化等问题凸显出来,人们开始注重环境和生态保护;同时2005年以来为治理生态环境而实施的节水灌溉和退耕还林等工程都取得了良好效果,在一定程度上降低了生态风险程度[30]。另一个显著变化是低、中、较高和高风险区的分布范围在研究区内变得分散和个体,分布区域较多,且向流域南部和北部转移和集聚;主要原因在于城镇化建设不断带动社会和经济发展且陆续吸引大量人口和资金聚集于此,为满足更高的城市发展需求和土地利用需求,就需要提高土地的开发利用程度和范围,从而导致大量的草地、林地和未利用地转化成了耕地和城建用地,增大了景观格局破碎度和分离度,且草地、林地和未利用地本身脆弱度也较高,加深了景观生态风险程度;同时流域北部荒漠和耕地交替地带景观生态风险程度较2005年有所加深,主要是由于人类开发利用等活动,导致景观斑块趋于破碎和零散,景观生态风险程度随之升高;流域西南部景观生态风险变化幅度也较大,主要是由于近年来环境污染、全球变暖等生态问题加速了冰雪消融,冰雪消融伴随新植物长出导致许多破碎的小斑块出现,增加了景观的破碎度和分离度,景观生态风险程度也随之增大[16]。

2010—2015年,玛河流域低、较低风险区面积增加,所占面积比例分别从18.42%、44.01%上升至18.69%、46.67%;而中、较高、高风险区面积减少,面积比例分别从27.06%、8.33%、2.17%下降至25.71%、7.21%、1.72%。在这5年间,景观生态风险在格局上发生的变化相对较小,主要表现在流域中部的中、较高和高风险区范围较为明显的减少了;这主要得益于国家在经济发展的基础上所颁布的政策以及做出的努力,2011年国家环境保护“十二五”规划颁布,2012年国家提出把生态文明建设纳入中国特色社会主义事业“五位一体”的总体布局等,这五年一系列政策的颁布和实施使生态文明建设和环境保护取得了显著成效。

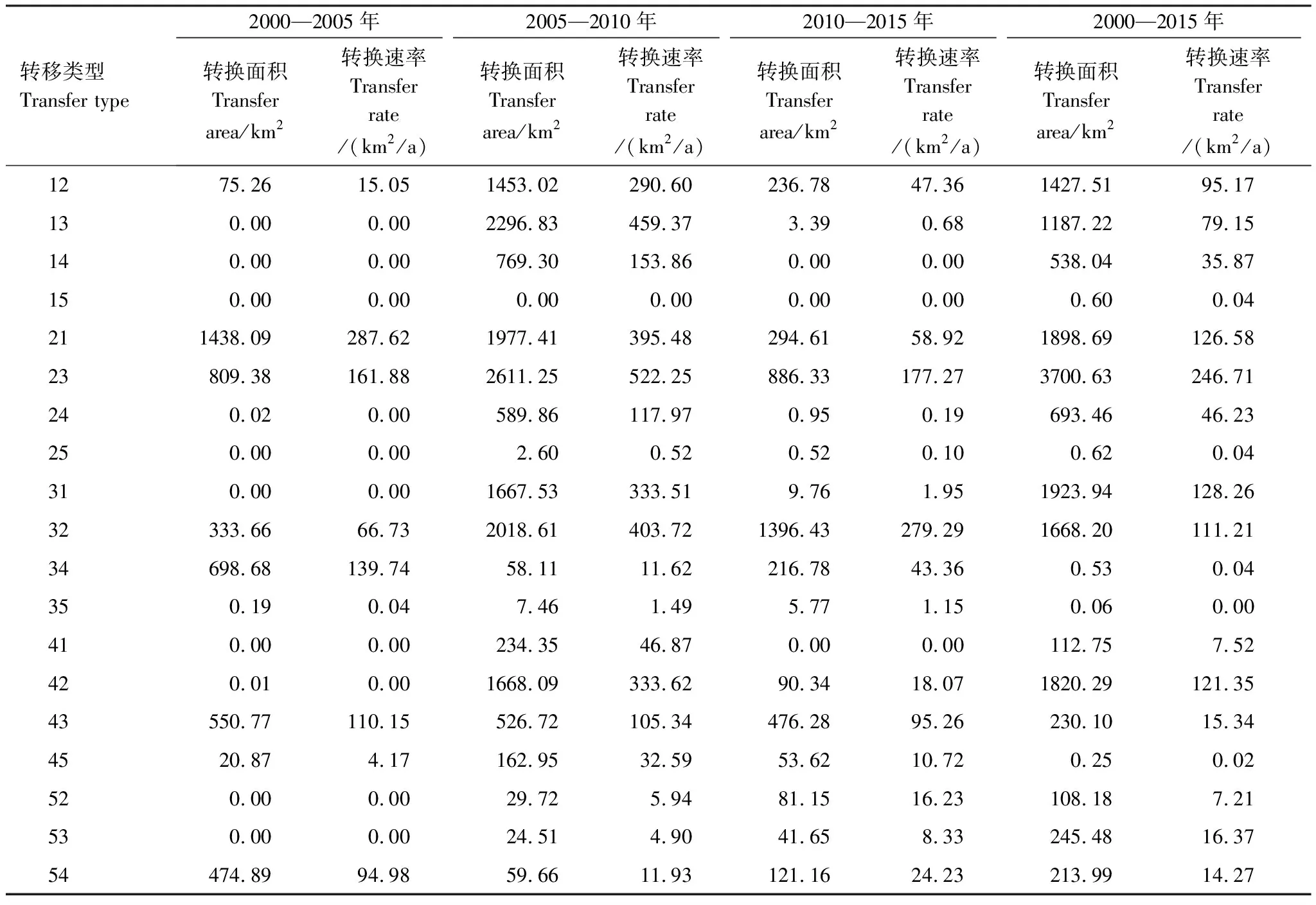

为了更好地研究流域景观生态风险等级之间的转化,借助景观生态风险转移矩阵分析各等级风险区的变化情况(表3);总体来说,2000—2015年,低、中风险区面积呈增加趋势,而较高和高风险区面积呈现减少趋势,较低风险区面积存在波动但最终在总量上变化较小;低和较低风险区之间的转换、较低和中风险区之间的转换、较高和较低、中、高风险区之间的转换均较为明显。在这15年间,有6120.57 km2的低风险区等级上升了,占研究区面积的29.06%,有2516.80 km2的高风险区等级下降了,占研究区面积的11.95%;较低风险转为中风险的速率最高,转换速率为246.71 km2/a,其次为中风险到低风险的转换,转换速率为128.26 km2/a。中、较高、高风险区由玛河流域中部向南北部转移且由集中分布变为分散分布,较低风险区由流域南部转向北部,同时结合各景观格局指数分析得,在研究期内玛河流域景观生态风险情况呈好转趋势,但局部地区生态环境恶化情况较明显,如河流断流、湖泊枯萎、且伴随着城镇化建设、经济发展、人口增长、耕地需求量增加等[32-33],人类对各景观不合理的开发和利用,对景观格局的变化和生态环境恶化的加剧均产生了不同程度的影响。

表3 玛河流域2000—2015年景观生态风险转移矩阵

4 讨论与结论

4.1 讨论

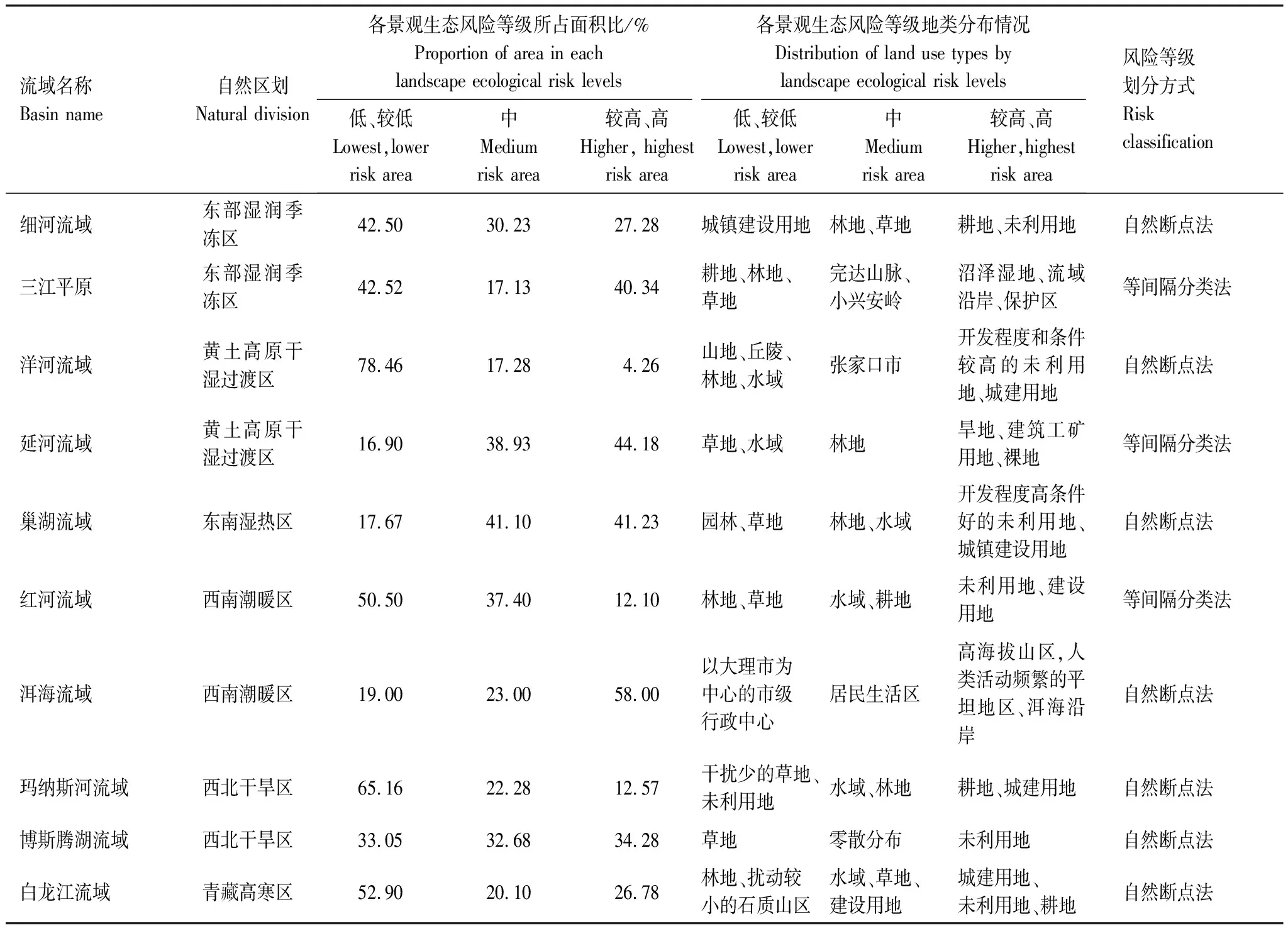

为了比对我国不同自然(气候)区划带各景观生态风险评价结果的异同,本文从各风险等级所占面积比例、所占地类情况及等级划分方式3个方面进行比较(表4),尽管各文献涉及的自然区划带流域土地利用类型构成和气候变化不同,且采用的景观生态风险等级划分方法不统一,但仍可为评估对比景观生态风险评价研究提供重要依据,也可为今后在该方面研究的其他学者提供划分及评价的参考依据及理论支撑。在借助克里金插值法划分景观生态风险指数时,学者们在景观生态风险等级划分方式上多以自然断点法为主,且大多遵循“低风险区值小且范围小,高风险区值大且范围大”的原则,其次用的较多的方法是等间隔法[34-36],本研究在对比后结合研究区实际情况选取了自然断点法。需要注意的是即使选取相同等级划分方式的两研究,但因其各等级端点数值不同却存在很大差异,这主要是由于各地区景观生态风险指数本身存在差异。对选取的相关研究成果进行总结可以看出, 较低和低景观生态风险等级所占面积比例上下波动较大,但大多数结果在50%左右,中景观生态风险等级所占面积比例一般在20%—40%左右,较高和高景观生态风险等级所占面积比例上下悬殊最大,高可达58%,低可至4.26%,这些都与各地区景观生态风险状况密切相关,可以很明显的看出,较高和高景观生态风险等级所占面积比例越大则景观生态风险程度越高,反之越小[37-39]。除此之外,对比各自然区划带研究区各景观生态风险等级地类分布及占比情况可以明显的发现,相比干旱区绿洲区而言,湿润地区较高和高景观生态风险区面积占比较大,且大多数分布于开发程度和条件较高的未利用地、城建用地、耕地及流域沿岸;而干旱区绿洲较高和高风险区面积占比相对较小,主要分布在人类活动相对比较频繁或自身脆弱度较高的区域中,如耕地、未利用地。对干旱区绿洲区和湿润地区而言,其低和较低景观生态风险区主要集中分布在林、草地及受人类活动和扰动较小的未利用地和石质山区中,但这些区域一旦受到人类活动或其他因素的干扰和破坏后,其恢复重建比较困难;例如日益加剧的生态环境问题、人类对未利用地的开发利用等活动都导致这些区域景观生态风险程度加深,更值得注意的是这些区域遭到破坏后会诱发并加剧滑坡泥石流、水土流失等地质灾害,因此应更加注重此类地区的保护和建设[40-41]。中等风险区主要处在较高风险区的外围,多集中在水域、距离人类活动和干扰较近的草地、林地和未利用地等景观中,或分布在原本景观生态风险等级较低但受人类干扰和破坏后较难恢复重建的景观类型中,相比湿润地区而言干旱区绿洲表现的尤为明显,这主要是由于其受水资源牵制作用较大。

表4 不同自然区划带景观生态风险评价比较

生态风险指在自然或人类活动干扰下生态系统及其组分所承受的风险,是一定区域内生态系统的结构和功能受到来自不确定性事故或灾害可能产生的不利影响,而景观生态风险作为生态风险评价在区域尺度的重要分支领域[42],指景观格局与生态过程在自然或人为因素影响下相互作用可能产生的不利后果[1];但在该方面相关研究时,不少学者在探究和描述过程都用生态风险评价一词替代景观生态风险评价,然而对于同一时间同一区域来说景观生态风险等级高却不等同于生态风险等级也高,景观生态风险作为生态风险的一个分支领域只是从某一方面衡量了一个地区生态风险程度[43-44]。例如,有学者分别对白龙江流域生态风险和景观生态风险进行研究,将两研究结果进行辨析可以看出,赵彩霞[45]在研究白龙江流域生态风险过程中,将环境风险评价理论、景观生态理论与自然灾害风险理论相结合,对人类活动、地质灾害和水土流失三种典型的风险源进行研究,所以最终的结果由三方面共同表现(综合生态风险范围在1.00—9.42之间);而巩杰等[20]为评价白龙江流域景观生态风险,基于土地利用变化的生境脆弱度和景观生态损失度构建了流域景观综合生态风险评价模型,以此评价景观生态风险,但最终结果只能解释该区域景观生态风险程度(景观生态风险范围在0.29—1.59之间),并不能决定生态风险的高低,且生态风险程度高的区域景观生态风险程度却不一定高,本质上来说生态风险并不等同于景观生态风险,因此在此类研究中要注意两者的混用。

基于本文研究结果及玛河流域生态现状存在的问题,建议玛河流域结合自身实际情况,在社会经济发展、资源开发及土地利用过程中,应在坚持生态优先的原则下进行耕地景观的再开发和再发展;在保护水域及林地的同时,要限制对地表扰动及对景观生态破坏较大的大规模城建用地的发展;同时由于新疆存在特殊且脆弱的荒漠和冰川景观类型,且在其过渡带地区尤为脆弱,所以在注重冰川及荒漠的保护治理外,还应在其景观的开发及建设过程中保留一定的生态缓冲区,加强对各景观过渡带的保护与治理,这在很大程度上控制了研究区内易产生生态风险的高风险地区生态环境的恶化。

4.2 结论

本研究以遥感影像数据为基础,在GIS技术的支持下对玛河流域景观生态风险进行评价;从土地利用变化及转移、景观生态风险时序特征和景观生态风险空间分异3个方面对玛河流域的景观生态风险进行了综合分析,得出以下结论:

(1)2000—2015年,玛河流域主要以草地、耕地和未利用地为主,耕地景观面积增加的最多,面积比例从20.84%增加至33.37%,增加的2638.31 km2耕地主要由草地和未利用地转化而来;未利用地景观面积减少的最多,面积比例从37.19%下降至25.04%,减少的2560 km2未利用地主要转化成了耕地、草地和林地。总体来说,伴随着城镇化进程的加速,人们也加大了对土地资源的需求,所以导致大量的草地和未利用地转化成了城建用地和耕地。

(2)研究期内玛河流域整体景观生态风险指数呈减小趋势,流域主要以低、较低和中风险区为主,较高和高风险区次之;低、中风险区面积呈增加趋势,而较低、较高和高风险区面积呈减小趋势。整体而言2000—2015年,流域景观生态状况好转,但局部地区景观生态状况有所恶化,景观生态风险程度较高。

(3)2000—2005年玛河流域景观生态风险呈中部高、南北低的分布格局;2005—2010年流域景观生态风险出现了转移、分散和聚集等明显变化,具体表现为中、较高、高风险向流域南北部转移、低风险向流域中部和北部转移,且分布变的分散和破碎;2010—2015年流域景观生态风险分布格局变化较小,主要变化为较高、高风险区面积较为明显的减少,景观生态风险分布格局的变化主要受国家政策、地类变化、人口和经济发展以及人类活动等因素影响。

本研究借助土地利用变化数据构建景观生态风险评价模型,受篇幅等限制,在景观生态风险评价上未考虑地形地貌、海拔气候等自然风险源对其影响,对于玛河流域景观生态风险时空关联格局的驱动力解释也有待进一步完善;正如部分学者认为区域生态风险涉及的风险因子很多,并存在相互作用和叠加效应[46-47],在未来对景观生态风险评价的研究中,要进一步关注研究区地形地貌、海拔气候等自然因素对景观生态风险高低的影响以及驱动力的解释,以深入评价并预测景观生态风险空间分布格局变化。