唐乾陵文物保护工程建设的实践与探索

2020-11-11李晓国

李晓国

乾陵管理处,中国·陕西 咸阳 713300

唐乾陵;文保工程;实践探索

1 引言

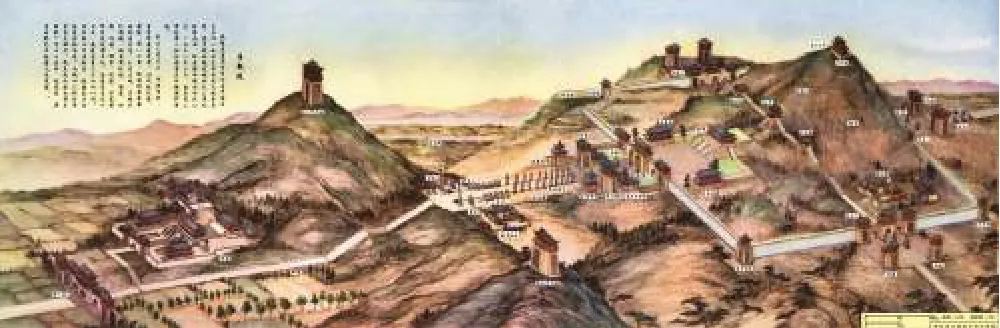

选择一个晴日的黄昏,从咸阳塬上向西北方向眺望,游客的眼前将会呈现出一个气势恢弘、丰腴秀美的“睡美人”形象,这就是一代女皇武则天和唐高宗李治的合葬墓——乾陵。这个睡美人的头就是梁山主峰,东西对峙之南峰为其双乳。双乳之上的乳头远看尤其生动逼真,这两个乳头其实就是乾陵陵园内具有代表性的礼制建筑之一——阙楼(见图1)。

2 唐乾陵的营建时间、建设规模及修葺情况

关于乾陵的具体营建时间,史料并无详细记载。部分学者根据《新唐书·陈子昂传》及述圣纪碑等记载,认为在“弘道元年(683)十二月高宗死后,武则天命史部尚书、摄司空韦待价为山陵使,户部郎中、朝散大夫韦泰真为将作大匠,共同护营乾陵工程。”[1]笔者比较赞同唐高宗在位就已开始修建乾陵的观点。据《唐书》载,唐太宗、唐玄宗在生前都亲自选定陵址并营建,而唐高宗作为盛唐时期的一国之君,继位十一年即“风眩头重,目不能视”,他不可能不考虑自己的身后大事。正如陈安利同志所说:“(唐朝)在位时间长的皇帝,按以往惯例(陵址)都是生前所选择。不然,不少皇帝从死到葬仅数月时间,如果生前未选定陵址预先施工,难以想象。”[2]

作为整个乾陵陵园营建工程的重要组成部分,乾陵地面建筑的营建也应从建陵开始,“经历武则天、中宗李显直至睿宗李旦执政初期才全部竣工。”[3]

乾陵营建时期正值盛唐,陵园规模宏大,地面建筑群高大雄伟,堪称“历代诸皇陵之冠”。整个陵园地面建筑仿唐长安城格局营建,陵园分为皇城、宫城和外廓城。据元朝李好文《长安志图·唐高宗乾陵图》记载,乾陵“周八十里”,陵园有城垣两重,城内有献殿、偏房、回廊、阙楼、碑亭、六十一蕃臣殿、六十朝臣祠堂、下宫等建筑群(见图2)。

图2 唐乾陵古建筑复原图

在历经多次战乱后,乾陵地面建筑遭到严重破坏。从目前的文献来看,乾陵陵园在建国前先后修葺了三次。据《唐会要》记载,唐德宗贞元十四年(798),乾陵造屋378 间。这是第一次修葺重建后,乾陵地面建筑规模最庞大辉煌时期。唐亡以后,公元934年,后唐末帝李从珂诏:“列圣陵寝多在关西,中兴以来,未暇修奉。宜令京兆河南、凤翔等府,耀州、乾州奉陵诸县,其陵园有所缺漏,本处量工差人修奉……”这是乾陵陵园第二次修缮的记载。史载第三次修葺是在金代天会年间,镌刻在乾陵无字碑阳面正中的《大金皇帝都统经略郎君行记》铭文,有“至唐乾陵,殿庑颓然,一无所睹。爰命有司,鸠工修饰。今复谒陵下,绘像一新,回廊四起,不胜欣怿。”[4]

3 唐乾陵地面建筑概况

乾陵地面建筑中最多的当属阙楼。在唐代,阙的意义侧重于观。据《中华古今注》(卷上)载:“阙者观也。古每门树两观于其前,所以标表宫门也。其上可居,登之则可远观,故谓之观。人臣将相至此则思其所阙(缺),故谓之阙。其上皆丹垩,其下皆云气、仙灵、奇禽怪兽,以暗示万民焉。苍龙阙画苍龙,白虎阙画白虎,玄武阙画玄武,朱雀阙上有朱雀二枚。”

乾陵东西乳峰上各有一组三出阙(一个母阙,两个子阙)高耸峰顶,充分显示出帝王陵的威严与肃穆。整个阙台基础以石条平砌,中心用夯土筑成阙台,四周用平砌砖向上收分叠压包砌,包砌砖周围用阴刻有忍冬蔓草纹的石条镶贴装饰。从平面看,阙楼基址成双重凸字形,从立面看,阙台顶面亦呈错落有致的三层阶梯状。据《芜史》载:“宫城门左右垛城二,垛楼登门两斜庑,十二门阙。”据此推断,每侧三出阙上修建有相连的三座楼阁,每一组楼阁南北两门,三座楼阁共六门,东西合称十二门阙。可以想见,当年的三出阙阙楼飞楼复阁、富丽堂皇的宏伟气势(见图3)。

图3 唐懿德太子墓出土壁画《阙楼图》

在乾陵内城南朱雀门东西两侧还有一组三出阙,两者相距42m,其形状、结构与东西乳阙大体相同,体量略小。内城其他三门(东青龙门、西白虎门、北玄武门)门外也各有一对阙楼,陵园正南头道门还有鹊台一对,内城四角各有角阙一个。这充分反映了封建帝王把陵墓当作生前所居宫城来建的思想。

连接内城四角阙楼的内城墙基本呈长方形,城墙总长5918m,总面积约230 万m2,墙厚2.1~2.5m。外城城垣与内城基本平行,间距约220m。1999年4月,考古工作者用现代航拍技术首次发现了乾陵外城城垣遗址,证明它是一处规模宏大的陵园附属建筑[5]。

献殿位于乾陵陵园内城朱雀门之北,是陵园中的主体建筑,呈长方形。关于献殿的规模形状,由于目前尚未发掘,也无文献佐证。但据研究者推断,其形状与唐长安城大明宫内的殿宇相似。献殿主要是供后世帝王及其子孙上陵朝拜、举行祭献仪式的主要场所。从有关资料来看,献殿应是一个庞大的建筑群,包括献殿、寝殿、东西阁等。对此,学术界尚有争议[6]。

在梁山主峰顶上还有一组建筑物——上仙观。据载,大历八年(773)“夏四月戊申,乾陵上仙观天尊殿有双鹊衔泥补殿之隙缺,凡十五处。”[7]上仙观是一种仪制性建筑物,即所谓“死后登仙”,供死者魂游之所。

朱雀门外东西两侧的无字碑和述圣纪碑原来都建有保护房。依据考古资料,无字碑保护房遗址为“面阔15.8 米,进深15.55 米的九间方形。”[8]这为以后碑亭保护房的复建提供了最为直接有力的证据。

六十一蕃臣殿为一组专为置放、保护六十一蕃臣石像而建的房屋,其遗址在朱雀门三出阙紧北侧。

六十朝臣祠堂位于司马道南端东侧东乳峰脚下,是一座坐东向西的长方形祠殿,内有狄仁杰等六十位朝臣画像。

下宫是后代帝王、皇亲国戚及大臣们谒陵祭奠的行宫,平时居住一些守陵官员和侍奉人员,位于西乳峰西南北距梁山2500m 的地方(今邀驾宫村东北处)。从现存大面积建筑遗址来看,下宫是一处总面积达8 万多m2,殿宇林立、宏丽无比的宏大“宫城”。

4 唐乾陵文物遗址现状及发掘情况

乾陵地面建筑在历史上虽然经过多次大规模的整修,但由于历经千年的风雨侵蚀和人为破坏,今天的乾陵地面建筑已荡然无存,但遗址依稀可辨。几组土阙遗迹孤零零地默守着,时刻提醒人们当年这里曾经拥有的辉煌。

中华人民共和国成立后,中国共产党和政府对乾陵给予了高度的重视,1961年国务院公布其为全国第一批重点文物保护单位并成立了乾陵文管所,1978年升格为乾陵博物馆。20世纪50年代以来,中国的考古工作者对乾陵进行了重点勘察,发表了《乾陵勘察情况》[9],基本摸清了乾陵内城及其四门遗址。1995年,陕西省考古工作者相继发掘清理了东西乳峰阙楼、朱雀门三出阙、双碑亭保护房、六十一蕃臣殿及朱雀门等建筑遗址,获得了重大成果,被国家列为1995年全国考古发掘的十个重点发现之一。

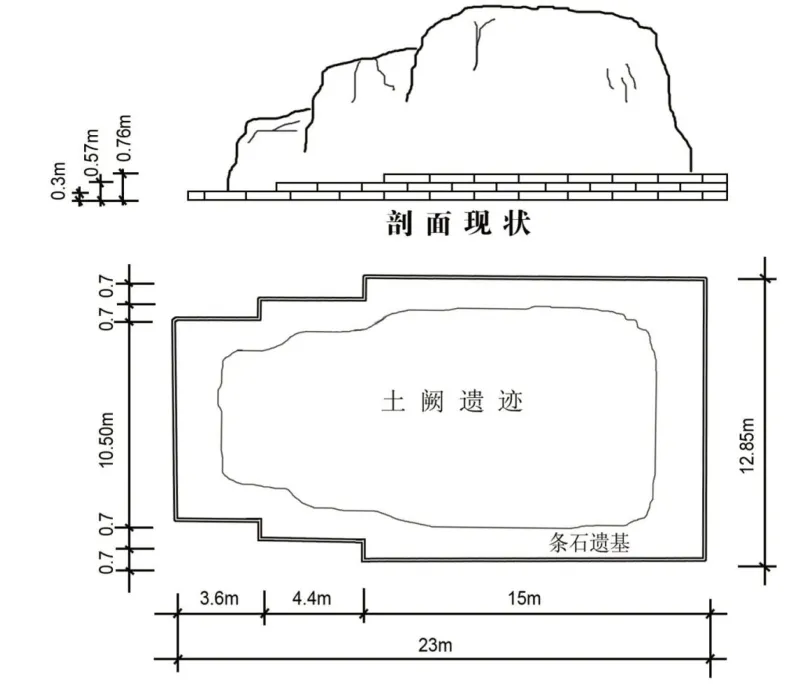

根据这次发掘资料,乾陵东乳峰阙台遗址高14.4m,顶部有残存铺地砖,其高度应当是东乳峰阙台的原始高度。西乳峰阙台由于常年雨水冲刷,残高仅9.7m。乳阙基址平面呈双重凸字形,立面石条由母阙到子阙依次有落差。西阙三出阙大端在东,东阙则相反(西阙基址平面及立面尺寸(见图4,东阙基址略大)。

图4 乾陵西乳峰阙楼基址平面及立面现状

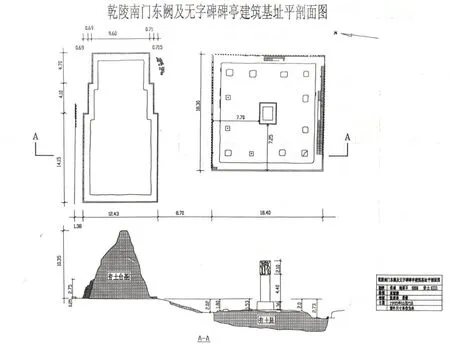

朱雀门外东西三出阙东阙台残高11m,西阙台残高12m,两者相距42m。其形状、结构、基址大小与西乳峰阙台大体相同。无字碑保护房基址为面阔15.8m,进深15.55m 的九间方形。基础为夯土台基,以无字碑为中心,碑座周围均匀排列方形素面石柱础,每侧四础,因角柱共础,共12 础。柱础为0.6~0.7m见方的青石,厚重稳固。碑亭四周有宽1.45m 的砖砌散水[10(]见附图5、6、7)。

图5 乾陵朱雀门东三出阙及无字碑基址平剖面图

图6 无字碑保护房基址发掘现场

图7 朱雀门东三出阙发掘现场

六十一蕃臣殿遗址南邻朱雀门三出阙遗址,北与东西偏庑相接,为一组建筑群。发掘资料表明,东殿基址东西长19.7m,南北宽12.8m,面阔三间,进深三间。西殿基本相同,北侧偏庑长12.6m,宽12.5m。遗址内出土有残唐砖、瓦、脊兽等建筑遗物。

其他建筑遗址如献殿、上仙观、下宫及六十朝臣祠堂等虽没有正式发掘,但从遗址曾经俯首可拾的唐代残砖断瓦等建筑遗物即可推断出其原真存在。

5 截至目前已完成的文保工程项目

1987年,在各级政府的重视和关怀下,乾陵建设完成了全长576m、宽20m、高差86.5m,由18 个平台和526 级台阶组成,并带有双排水沟的登陵石台阶御道工程。整个工程使用了32000 块不同规格的富平墨玉石条,全路线形顺直流畅,纵横缓急有度,道路两侧松柏绿化带苍翠古朴,将古御道与司马道巧妙衔接,穿双乳峰与自然山势和谐融合,再现了唐乾陵古御道的壮观风貌。

20世纪90年代,乾陵的文物保护工程建设驶入了快车道。1994~1997年,我们又投巨资先后完成了乾陵司马道工程、石雕扶直加固工程、护坡砌石与排水工程以及司马道两侧绿化美化工程等。这些抢救性保护工程及旅游基础工程的完成极大地改善了乾陵陵园石刻的生存环境和旅游环境,提升了乾陵盛唐文化品位,得到了国家权威文物专家罗哲文、黄景略等的高度肯定和赞扬。罗公评价:“乾陵司马道工程气势很好,既防止了滑塌和水土流失,也保护了文物遗址。”[11]黄公说:“乾陵已竣工的司马道铺筑、护坡砌石、排水、绿化、石雕扶直加固工程,气势恢宏,唐味也浓,按自然坡势铺设,可以说是文物保护工程中的一个好的项目,我很满意。”[12]

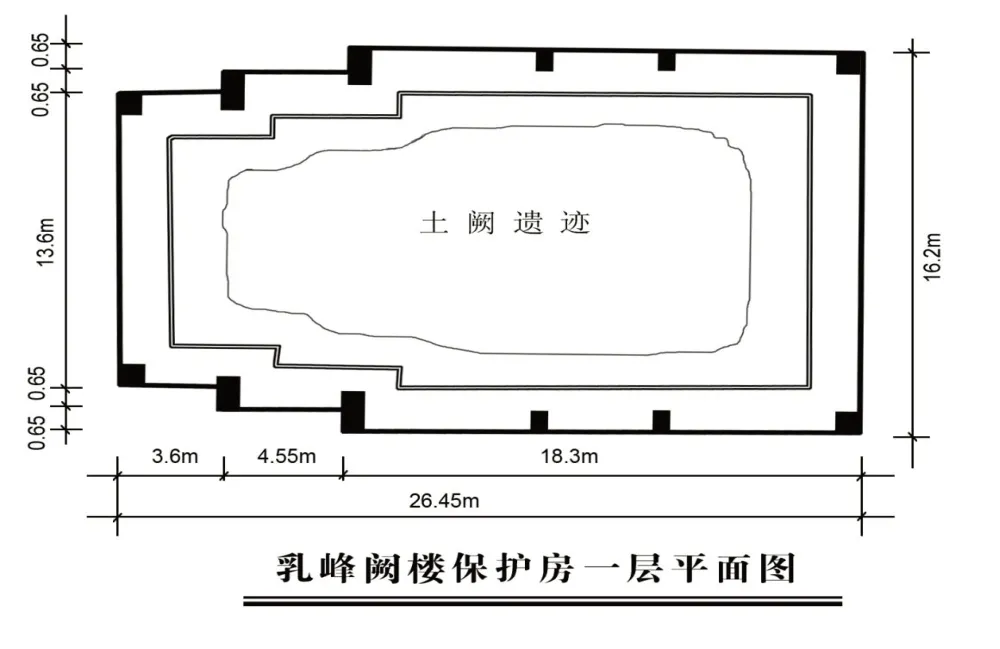

1993~1996年,针对乾陵文物保护工程,陕西省文物局先后邀请到国家文物局地面文物专家组组长罗哲文;地下文物专家组组长黄景略;北京大学教授、考古专家宿白;考古专家组成员徐苹芳;中国建筑学会理事赵立瀛、林萱;古建筑设计大师张锦秋;陕西省文物局专家组组长马德明等一大批国内知名的专家、学者共百余人次,主持召开了专题论证会二十多次。在乾陵,专家们检查验收了乾陵司马道总体工程,对乾陵地面建筑遗址的发掘清理工作进行了现场指导,同时,对乾陵东西乳峰阙楼保护工程、双碑亭保护房、朱雀门及其三出阙保护工程、六十一番臣像保护房等方案逐一进行了认真论证,提出了许多权威性、指导性的意见和建议,极大地促进了乾陵地面建筑遗址的保护性复建进程,大家对乾陵的工作给予了充分的肯定和赞扬。1997年,根据国家文物局(94)文物文字1100 号文件批复精神,由陕西省文物保护技术中心设计的乾陵东西乳峰阙楼保护工程第六套设计方案批准实施。该工程为钢筋混凝土结构仿唐建筑,在混凝土板墙外镶贴仿唐砖。该保护方案采取放大基础建成为护性保护房,将土阙遗址有效地保护起来,内部空间很大,且建有直通阙台顶面的内楼梯。同时,阙台顶面采用同一标高,不再有三出阙上下错落的形态,立面也没有忍冬蔓草花纹图案。2000年,该工程一期阙台工程完工并通过验收,二期阙楼加顶工程目前尚未动工(乾陵东西乳峰阙楼保护工程平面布局见附图8)。

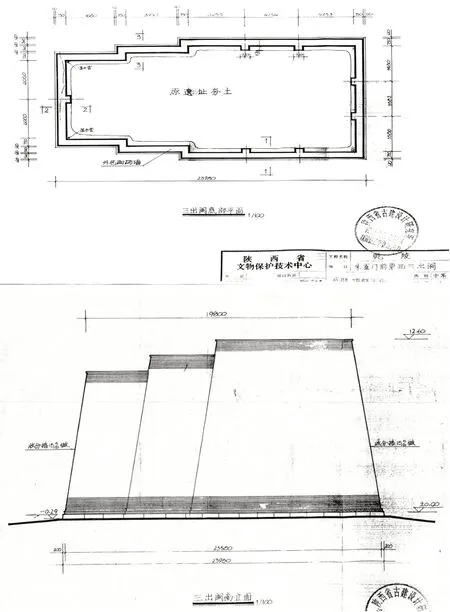

2001年,乾陵朱雀门外三出阙保护工程开工,2002年竣工并通过验收。该工程保护方案采取与原遗址同大的仿唐砖包砌办法,顶面三出阙高低错落封成平顶,内部空间用3∶7灰土夯填(乾陵朱雀门三出阙保护工程平面布局和立面效果见图9)。

6 已完成文保工程的得与失

从已完成的乾陵东西乳峰阙楼保护一期工程和朱雀门外三出阙保护工程来看,应该说,通过这两项试验性保护工程的实施,我们积累了较为丰富的设计与施工经验,同时也有许多不足之处需要在今后的工作中高度重视和完善。

图8 乾陵东西乳峰阙楼保护工程底层平面图

图9 乾陵朱雀门三出阙保护工程平、立面图

乾陵东西乳峰阙楼复建工程是乾陵的标志性建筑,远观性极强。已完工的一期工程很好地保护了土阙遗址,使其免遭风雨侵蚀和人为破坏,同时也给游人提供了一个近距离游览古遗址的机会,充分体现了文物界的“少予干预”的文物保护原则。从这个角度来说,该方案是具有一定创造性的。但是,该方案也存在着最大的一个缺憾就是,这个比原址大许多的保护房从很大程度上破坏了乾陵“睡美人”的整体形象。这不仅是笔者的亲身感受,不少学者对此意见也很大,连当地的老百姓也戏称该工程是给女皇双乳搞“隆胸”。我们不妨将现在的乾陵“睡美人”照片和原来的照片作一比较,就会明显感到因美人乳头“发炎”变大而显得不够生动逼真。

另外,该方案阙台顶面没有按原遗址错台形式设计建造,而且从平面图可以看出,复建工程基础的横向尺寸除母阙外子阙未按三出阙遗址的比例同步放大,造成整个工程三出阙比例极不协调,从视觉上感觉不到三出阙的效果,也丧失了应有的那种错落有致、飞楼复阁的气势。包砌砖封边石及其上蔓草纹的缺失也是该工程的缺憾之一。

乾陵朱雀门外三出阙保护工程属砖混结构,它采用与原遗址同大的仿唐砖包砌办法,砖墙与土阙的空间用3 ∶7 灰土夯填。笔者认为,这个方案基本上是成功的,其体量大小及三出阙的比例与遗址基本相符,与周围石刻环境也比较协调。有人说,该工程的建成从视觉上将无字碑和述圣纪碑压迫得显得矮小了,这个认识是错误的。因为原来的三出阙上面还有阁楼,其高度肯定比现在还要高许多。之所以视觉上有此感觉,那是因为过去双碑都建有保护房,我们暂时还没有实施双碑亭保护复建工程。可以预见,不久的将来,随着双碑亭工程的竣工,就再不会有这样的感觉了。

当然,这个工程也有其局限性,那就是设计方案过于保守简朴。因为朱雀门是整个陵园的中心,如果能按遗址原大小、形制恢复建成有二层阁楼的阙楼,无疑会起到画龙点睛的作用,将充分彰显乾陵浓厚的唐风唐韵,给人以强烈的视觉冲击力。另外,三出阙墙体周边朱雀图案缺失也令人遗憾,该工程阙台顶面的自由泛水处理也不合理,冬天雨雪的冻融对砖墙有一定的损害,近年墙体已出现了明显裂缝。

7 关于唐乾陵文保工程项目的思考

7.1 高度重视建筑遗址的研究、保护、发掘和建设工作

乾陵地面建筑遗址是唐乾陵众多珍贵地面文物的重要组成部分,对其进行深入、全面、系统地研究,不仅具有珍贵的学术价值,更具有重要的应用价值。在当前发掘乾陵条件尚不具备的情况下,加快乾陵地面建筑及其遗址的保护和复建步伐是提升乾陵唐文化品位、促进文物与旅游协调发展的最现实有效手段。乾陵作为全国唯一的盛唐夫妻合葬墓,既有仿唐长安城格局营建的宏大陵园,也有众多精美的大型石刻和珍贵文物,这些丰富的历史遗存和文化背景使乾陵具有广泛的知名度和影响力。因此,我们应摒弃传统观念对文物保护工作的片面认识,走出对历史文化、历史遗存浅层利用的误区,积极探索旅游价值深层开发的有效途径,让文物资源活起来,紧紧抓住乾陵申报世界文化遗产及建设乾陵国家考古遗址公园的历史机遇,把乾陵真正打造成国内乃至全世界都具有影响力和吸引力的文物旅游景点。

当前,我们应抓紧制定乾陵地面建筑遗址的保护、发掘、设计及实施方案。一是对已通过国家文物局报批的如东西乳峰阙楼二期加顶工程、双碑亭保护房工程等加大工作力度,争取早日实施;二是对已发掘清理的东西蕃臣殿、朱雀门等加紧方案设计和论证工作,争取早日审批;三是对尚未发掘的主要建筑遗址如献殿、上仙观等有计划、有步骤地发掘清理,以取得翔实、可靠的第一手资料,为以后的保护性复建打好基础。

7.2 文保工程设计应充分考虑与乾陵整体环境风貌相协调

方案设计是文保工程是否成功的最关键因素。乾陵已竣工的两个阙楼复建工程方案虽一议再议,但还是有不尽人意之处。究其原因,笔者以为,没有忠实地、全面地履行“修旧如旧”的文物修复原则,扩大了工程体量的主观性,对工程仿唐的外观属性进行了简化、弱化是最主要原因,这样造成的后果是工程与陵园整体环境风貌不协调,工程没有唐风唐韵。因为这两个工程的考古资料和参考文献是充分的、全面地、有历史依据的。

那么怎样才能做到设计方案与陵园整体环境风貌相协调?这是一个复杂的课题,需要更多的专家、学者和相关设计人员深入研究、充分论证。但我们至少应做到:以考古发掘资料为依据,建筑规模与原遗址同大为最好,不要随意扩大或缩小。在建筑形制和体量上,如缺乏有力的依据,完全可以用沙盘模拟,把单体建筑模型放在同比例尺的乾陵陵园模型内,确定建筑物与陵园环境是否协调。另外,充分利用“互联网+”等新兴技术,通过全息影像、虚拟现实等三维数字手段模拟展示陵园环境与建筑的关系,是今后乾陵复建工程设计中应着力加强运用的方法之一。

7.3 文保工程施工应尽可能保护和培育生态环境

乾陵自古就有“黑松林”之称。由于历经千余年的风雨沧桑,加之没有解决水的问题,乾陵现在的绿化覆盖率一直很低,主峰和乳峰的裸露地面较多。从这个角度来说,乾陵现已成林的有限绿化资源是极其珍贵的。如果我们建设保护了一个建筑遗址,付出的却是损毁了一片树林的代价,那么这个文保工程无疑是失败的。

在乾陵东西乳峰阙楼保护工程的施工中,我们就做得很好。由于乳阙周围覆盖的松柏林树龄都在二三十年以上,因此施工道路的选择尤其重要。我们共动用了50 多t 钢管、钢架板和扣件,在林中搭设了一座高20m、长150m 的施工通道,从树林上方运送建筑材料和机械等。虽然多花了几万块钱,但保住的绿色价值却是无法用金钱来衡量的(见图10、11)。

因此,笔者认为,在当前生态环境保护越来越严格的背景下,唐乾陵文保工程的设计,应根据整个景区风貌及建筑物周围的环境状况,补充一个环境保护设计,有意识地保护、培育陵园生态环境,把相应的费用计入工程预算中,并在实际施工中付诸实施,努力做到项目建设与环境保护同时规划、同时施工、同时验收。只有这样,我们才会创造出一个工程项目与环境和谐统一的环境氛围,这个文保工程项目也才称得上是一个完美的项目。

图10 东乳阙遗址及保护工程搭设的空中施工通道

图11 从乾陵主峰看东西乳峰阙楼和朱雀门三出阙保护工程