贝伦森的绘画艺术鉴赏思想

2020-11-09HuangSha

黄 莎/Huang Sha

19世纪末至20世纪初,在实证科学的影响下,西方现代鉴赏学的兴起从一个方面推动了艺术史学向“艺术科学”发展。这一过程中,美国著名的绘画艺术鉴赏大师和艺术史家伯纳德·贝伦森(Bernard Berenson,1865—1959)以极为丰富、精到的艺术鉴赏实践为基础,对意大利文艺复兴时期绘画艺术史做了卓越的研究。他于1901年、1902年和1916年分别出版了三卷本的《意大利艺术的研究与批评》(The Study and Criticism of Italian Art),继承和发展了莫雷利(Giovanni Morelli,1816—1891)提出的“科学鉴定法”,阐发了绘画艺术鉴定的原则、方法及案例。该书被人们称赞为“现代鉴定学真正的、最伟大的成就”[1]374。1903年,贝伦森又出版了《佛罗伦萨画家素描集》(The Drawings of the Florentine Painters),搜集、整理了大量绘画艺术鉴定材料,并对艺术鉴赏的原则和方法、艺术史研究方法和绘画艺术的审美做了深入探讨。该著作被艺术史家贡布里希列举为“艺术科学”发展中“科学鉴定”的最有名的范例。[2]贝伦森的艺术史论最显著的特征之一,就是强调以艺术鉴赏作为艺术史的经验基础。探究贝伦森的绘画艺术鉴赏思想,不仅有益于深入了解他对现代鉴赏学和艺术史研究所做的杰出贡献,更可以借此深谙他的鉴赏实践对其艺术史理论和方法所带来的复杂影响。

一、对“科学鉴定法”的继承与超越

以“对艺术作品进行鉴定、分类、描述、评价、诠释和理解”[3]为主要内容的艺术鉴定或鉴赏(connoisseurship),在西方现代艺术史研究中,一开始就呈现出一种基础方法的地位。文艺复兴时期,乔治·瓦萨里(Giorgio Vasari,1511—1574)在写作《名人传》(Lives of the Most Eminent Painters, Sculptors and Architects,1550)时,即采用了从总体印象上直观艺术品和收集、整理艺术家传记和文献资料的鉴赏方法。但他所关注的重心并非判明艺术品的真伪,而是作家的艺术风格及作品的审美价值,其艺术鉴赏重在“赏”而非“鉴”,带有强烈的主观性,与现代意义的艺术鉴赏相去甚远。至19世纪上半叶,德国艺术史家卡尔·弗里德里希·鲁莫尔(Carl Friedrich von Rumohr,1785—1843)在其著作《意大利研究》(Italian Studies,1827—1831)中,着手将历史资料考证和文献研究的方法系统地运用到艺术史研究中,主张对前人撰写的资料作批判性的文献学考据和历史性编纂,对艺术品做详细全面的考查,并以艺术家的个性特征为基础,建立包括文本与图片在内的、可靠的艺术文献资料库,以用于判明作品的归属和真伪。这样,他的研究方法在某些方面已接近于形式分析原理。但他运用的主要手段仍然是文献资料,同时还局限于将艺术鉴赏与人物传记研究联系起来。

鲁莫尔以后的鉴赏家们进而超越了瓦萨里所创建的传记式研究范式,运用科学方法来推动鉴赏学和艺术史研究的发展。其中最突出的是意大利的乔瓦尼·莫雷利。在他的《意大利画家》(Italian Painters: Critical Studies of Their Works,1892)等著作中,莫雷利提出了“艺术形态学”的概念,即“对一件艺术品的外在形式的理解”的艺术史研究方法。[4]192他反对德国艺术哲学家们用先在理念和“民族文化”等外部因素来阐释艺术发展的做法,断然拒绝各种远离艺术品本身的艺术史研究范式,坚持艺术史必须面向作品本身,通过科学的形式分析以确定作品的归属与真伪,以此作为研究的基础。同理,他也批评了自瓦萨里到鲁莫尔的文献研究传统,认为他们都是利用“直觉或者总印象”和“文献证据”这两种辅助手段来确定艺术品的归属,其结论仍不可信。莫雷利进一步将自然科学方法运用于艺术鉴赏,创立了现代意义上的“科学鉴定法”。其主要思想是:在鉴定作品的归属和真伪时,不应依赖作品中特别显著因而也易被复制的特征来判定作品的真伪,而须深入考查艺术家未曾留意的细节,比如耳垂、指甲,以及手指、手和脚等的形状。[5]149这里,莫雷利强调了形式因素,尤其是艺术家的“无意识”行为所形成的细节在鉴定中的关键意义。其理论假设是:作品中那些看似不足挂齿的枝节,恰恰反映出艺术家“心灵的更深层的特质”。[4]182因此,莫雷利认为,艺术家基于一种“不由自主”的状态在艺术品中留下了痕迹,而鉴赏家可从这些细节呈现出来的形式因素中推想、联系到其艺术个性特征。正是凭借这种“科学鉴定法”, 莫雷利修正了欧洲几个最重要的博物馆中大量藏画的归属,而这些修正常常是轰动性的发现。[5]149莫雷利的“科学鉴定法”促进了艺术史作为“艺术科学”的进程,同时也明显地存在着一种狭窄的经验主义视野带来的局限,忽视了艺术品之人文内蕴和美学价值,受到了来自各方面的激烈批评。

作为莫雷利的继承者,贝伦森在艺术鉴赏领域享有盛誉的一个重要原因,是在于他结合自己的鉴定经验,总结和发展了莫雷利的“科学鉴定法”,形成了一套更为全面详尽的鉴定标准和主客观相统一的鉴定方法。

首先,更加全面、辩证地阐释艺术鉴赏须面向艺术品本身的观念。贝伦森把鉴定涉及的材料分为三类,即:当代文献,包括当代的原始文件和当代可见的历史文件;传统,指艺术史家对艺术史实的记载或叙述;艺术品本身。[6]111他认为,前两者都有作为信息或证据的价值,但又不可轻信,譬如,艺术家的签名可以伪造或借用,艺术史家的记述无法避开主观臆断乃至情感倾向。所以,文献和传统皆不足以作为最终的证据,都需要经过鉴定来“判定”。由此,贝伦森指出:“在通史中,一个事件的诸方面都能在文献或传统中找到其描述;但在艺术中,艺术品本身就是一个事件,因而,它也就成为了关于这个事件的唯一充分恰当的信息源。其他任何信息,尤其仅仅是文学类信息,无法表达有关艺术事件的确切性质和其价值的思想。”[6]120可见,贝伦森继承了莫雷利关于艺术史、艺术鉴赏必须面向艺术品本身的基本观念,但他又是基于明晰文献、传统和作品本身之间的关系来解析这一问题的;不同于莫雷利,贝伦森并不一概否认文献和传统在艺术史研究中的辅助作用,而是强调对艺术品本身的鉴赏——包括鉴定和审美,构成了艺术史研究最充分恰当的基础。

其次,进一步总结和完善“科学鉴定法”。贝伦森基于其丰富的鉴定经验,从“形态学”上详尽地论证了画作中各种形式因素作为鉴定之根据的不同作用。[6]132-133根据这些因素在鉴定中直接适用的程度,他把它们区分为三类:“最适用的:耳朵,双手,衣服的褶痕和风景;次适用的:头发,眼睛,鼻子和嘴巴;适用程度较少的:头颅,下巴,构造,人物形象的结构和动作姿势,建筑,色彩和绘画的明暗处理”。[6]144贝伦森指出,对这些因素不能机械地加以应用;即便机械检验是可能的,套用机械检验却是永远不可行的。在这里,尽管贝伦森将自己的上述研究冠以“莫雷利鉴定法”之名,但实际上,他在总结莫雷利的鉴定法时,已经融入自己大量的鉴定经验和方法,且即使在“科学鉴定”层面,两人的观点也不尽一致。例如,莫雷利认为,只有像耳朵、手指和指甲这类由艺术家不经意间的习惯行为所描画的细节才是一个艺术家的独一无二的特征。而贝伦森则将色彩、线条、构图等因素一并纳入鉴定标准中,认为一件画品所有方面都有助于其归属问题的最终解决。

再次,追求鉴定活动中主观与客观的统一。据贝伦森的学生弗雷德伯格(Sydney J. Freedberg,1914—1997)的描述,贝伦森在鉴定中经常运用主观判断。贝伦森认为,鉴赏家需要具备良好的艺术敏感力和视觉记忆力,在与艺术品长期接触中积累丰富的经验,以在鉴定中发挥包括自己的知觉、反应和比较记忆的作用。与莫雷利不同,贝伦森承认直觉在鉴定中的重要作用,但它并非一种非理性的“直觉”,而是一种速记法式的过程,用一个当代的比喻来说就是,鉴赏家将数据“输入”其记忆的精神储蓄库,然后对它们进行比较、分析,得出一个解决方案。[7]22在贝伦森那里,鉴定在一种基础的层面上,表现为一个观者与艺术品之间信息双向交换的过程,通过这种交换,以达到主观与客观的统一,消除它们之间的差异。

贝伦森不仅受到实证科学的影响,更受到其时盛行的人文主义思想的深刻洗礼。后一因素,决定了他的艺术史观必然打破“科学鉴定”的狭窄视野,将目光投向审美鉴赏和艺术史发展的宽广视域。根据贝伦森关于艺术鉴赏、艺术史论的相关论著,以及弗雷德伯格在《关于贝伦森、鉴定学与艺术史的一些看法》(‘Some Thoughts on Berenson, Connoisseurship, and the History of Art’,1989)一文中对其师鉴赏思想的总结,我们可以窥见贝伦森超越于莫雷利鉴定法的一些主要方面。

第一,科学鉴定须上升到艺术鉴赏,它是一种深切的审美体验和对艺术家艺术个性的再构。贝伦森的艺术观和人生观,深受英国美学批评家沃尔特·佩特(Walter Pater,1839—1894)的唯美主义思想的形塑,赞赏艺术之纯美,追求一种“唯美化生存”的理想。同时,在贝伦森的著述中,还包含了来自德国哲学家叔本华(Arthur Schopenhauer)、尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche)等人的生命哲学观念。贝伦森曾高度赞扬,尼采的价值就在于“他憎恨所有对生命不利的事物,一如他热爱所有对生命有益的事物”。[1]209由此,贝伦森提出并坚守艺术的宗旨在于“提升人的生命力”的信念,并将之视为“艺术之心”。[8]63以这种艺术史观为基础,贝伦森已然领会到,艺术史必须超越“科学鉴定”,上升到科学方法与人文精神、形式分析与审美品茗相融合的艺术鉴赏境界。在他早期的论著《鉴定入门》(The Rudiments of Connoisseurship)的结语中,贝伦森即明确指出:“我们目前将自己的任务限定在绘画的形式元素和可量化的元素上面,这些方面正是‘科学鉴定’所要做的。我们还没有触及到‘艺术鉴赏’。”[6]148而在四卷本的《文艺复兴时期的意大利画家》(Italian Painters of the Renaissance,1894—1907)序言中, 他又明确指出 :“对于艺术史的探究,其宗旨不在于试图描述画家们的生平传记,甚至也不在于解释他们运用的特殊技巧,而是指他们的绘画作为艺术品对今日的我们来说意味着什么,以及他们能为当代的生命提升现状做点什么。”[9]xii所以,贝伦森认为,艺术鉴赏根本上是体验艺术品。这种体验作为鉴赏者与画作之间的“生命交流”过程,是艺术鉴赏的本质所在。在这种审美体验的基础上,还需结合相关的专业知识对画品做比较研究,以确定特定艺术品形式的意义,并通过对同类画品艺术特征的归纳,揭示特定画派的风格。而最重要的,则是要通过对艺术品的形式分析,了解艺术家的艺术个性,甚至从美学上再构出历史上的艺术家。这不仅是艺术鉴赏的根本依据,更重要的意义在于它构成了艺术史缜密而丰富的基础,也体现着艺术史家对艺术美的理想追求。

第二,艺术鉴赏需要对艺术品的质量和意义做出全面的评估。与莫雷利仅仅注重细节形式不同,贝伦森更重视艺术品的总体品质,在对艺术品作形式分析的同时,又强调须揭示其中蕴含的人文内蕴和审美价值。他说:“艺术家越伟大,在考虑到一件可能归属于他的作品时,对其质量的考究就愈显重要。显然,想要成为一名鉴赏家,对质量优劣的感知是最基本的素养。这是他所有辛苦收集的、所有可能的形态学测试的文献和历史证据的试金石,他也许可以对艺术品产生影响。”[6]147-148在贝伦森看来,对艺术品质量的评价,虽然超出了“科学鉴定”的范围,却是鉴定最为基本的方面,它衡量的是艺术品的审美价值。同时,贝伦森认为,任何一件有价值的艺术品都会通过富有表现力的形式传达出丰富的内容,因此,尽管贝伦森成熟期的著作中透露出强烈的形式分析的艺术观念,但他却要求在艺术品的形式分析中,揭示其对生命的价值和意义。

第三,辩证地阐释艺术鉴赏与艺术史的关系。尽管贝伦森在艺术鉴赏领域取得了巨大成功,但在艺术鉴赏与艺术史的关系上,他始终坚持艺术鉴赏是艺术史的基础,又服务于艺术史研究的理念。如前所述,莫雷利固守于科学鉴定的经验基础,将艺术鉴定与艺术史研究对立起来,用科学鉴定去取代那些从哲学和美学视野研究艺术史的方法。贝伦森不同意这种狭隘的观念,他曾说:“希腊艺术这个永恒的成就,从未让位于智性主义。即是说,她永远不允许自己沉浸在过多的科学技法之中而失却了审美的目的……逻辑有可能在机械领域里成为绝对的主宰,但它在人类的世界,在一个大体上充溢着竞争的欲望、希冀和梦想的世界,而非由机械法规组成的世界里,却远远不会享有这种压倒性服从的特权。”[10]基于这种对艺术史中“事实”与“价值”之关系的根本看法,贝伦森进一步要求艺术鉴赏与艺术史研究紧密结合。在他看来,艺术史既然被称为“史”,那么,就须当建立在客观准确的史实之上,须依赖艺术鉴赏提供经验基础。但艺术鉴赏所做的形式分析,根本上是要揭示艺术品的审美特质,并上升到对艺术风格和艺术流派发展的整体研究,经验体验的艺术鉴赏与批判性的艺术史研究相结合,才能完成艺术史家完整的使命。由此,贝伦森在其艺术鉴赏活动中,坚持形式与内容分析、定量分析与品质分析、艺术家的个性特征与艺术流派风格分析、艺术鉴赏与艺术史研究相结合的鉴赏理念,并以丰富的鉴赏实践为基础,展开了文艺复兴艺术史的画卷。同时,贝伦森的各种传记资料都显示,他的艺术史研究,实际上反过来又加强了其艺术鉴赏的权威性。

二、艺术品鉴定与审美鉴赏的实践

从鉴赏实践看,在科学鉴定的层面上,贝伦森对艺术品的鉴定主要呈现为,在对艺术品的检视和体验中,基于形式要素、时间序列、空间位置、艺术家个性特征、艺术流派流转等因素的综合判定,去寻找最接近事实的真相,而如果发现更有力的证据,那么之前进入鉴赏家脑际的大量类似作品即被淘汰,由是循环往复,最终重构出艺术品创造的历史过程。所以,贝伦森的鉴定并非如传闻中那般神秘,在看似“直觉”反应的背后其实隐含着严谨的理性推论和对艺术家艺术个性的拷问。在凝神观照中,鉴赏家与艺术对象“对话”交流,其主观艺术敏感力虽是长期经验积累的结晶,但实现步骤却是一个不断与客观对象交涉、再返回主观进行修正的过程,由此对艺术品的归属、真伪以及美学品质做出准确的判断和评价。

在贝伦森的众多鉴定案例中,一个颇具影响力的案例是他将大英博物馆中收藏的“拉斐尔”黑粉笔素描草稿(图1),重新鉴定为活跃于1507—1525年间的锡耶纳画家安德烈亚·德尔·布雷夏尼诺(Andrea del Brescianino)所作。

图1 安德烈亚·德尔·布雷夏尼诺 圣母子草图 约1510—1512年

在对该素描草稿的鉴定中,贝伦森依据其丰富的视觉记忆库,判断该素描融合了佛罗伦萨与拉斐尔风格,是拉斐尔作品《站姿圣母子》(Vierge avec l’ Enfant debout)(图2)的摹本,其作者应是弗拉·巴尔托洛梅奥(Fra Bartolommeo)与安德烈亚·德尔·萨尔托(Andrea del Sarto)的追随者。而在这些追随者中,贝伦森先排除了普利哥(Puligo)、索格利亚尼(Sogliani)、格拉纳齐(Granacci)、弗兰齐比奇欧(Franciabigio)等艺术家,他从画稿风格推断它出自一位锡耶纳画家的手笔。由是,将佛罗伦萨的绘画技巧介绍到锡耶纳画派的索多马(Sodoma)进入了贝伦森的视线,但因其具有传神模仿达·芬奇(Leonardo da Vinci)的艺术特质而被滤出。佩鲁齐(Peruzzi)曾与索多马一块儿游历罗马,共同将拉斐尔画风带到锡耶纳,然而前者与将翁布里亚画派的画法引入锡耶纳的平图里乔(Pinturicchio)、佩鲁吉诺(Perugino)皆非草稿的真实作者。时常模仿索多马的贝加福米(Domenico di Pace Beccafumi)也被排除,因为该画稿带有浓厚的锡耶纳画派风格,与在圣母的造型上深得佛罗伦萨画派技法与拉斐尔神髓的贝加福米颇不一致。贝伦森最终排除了众多艺术家和学者的论断,看中了一位由意大利的学者米拉内西(Gaetano Milanesi)和莫雷利发现的画家,认为该幅作品由活跃于1507—1525年间的锡耶纳画家安德烈亚·德尔·布雷夏尼诺所作,并从其作品富有个性的形式品质分析中,自信地确定了自己的鉴定结论。[6]39-47

图2 拉斐尔(?) 圣母子 约1509—1511年

可见,贝伦森在艺术鉴定中,一方面是将比较、分析画品形式美学特质作为根本的甄别根据,另一方面,又辅以艺术流派的风格及其演变、艺术家的生平活动、所处的时空等因素,并综合了一些其他鉴赏家、学者、艺术家编撰的文献记载,从而再现了艺术品创造的历史过程。如此,才决定了他的鉴定如同“铁路的时刻表”一样准确。

如前文所述,持有坚定的人文主义艺术理想的贝伦森,没有驻足于“科学鉴定”的层面,而是自觉地将艺术鉴定上升到审美鉴赏和艺术史研究的境界。贝伦森认为,艺术的宗旨在于提升人的生命力,但这又必须通过艺术形式创造和审美体验过程得以实现。他说:“佛罗伦萨的杰出大师们集中精力花费在形式、且仅在形式上面,我们因而不得不坚信,在他们的画作中,形式至少是我们审美享受的主要来源。”[9]42汲取当时艺术形式和审美心理的研究成果,在对文艺复兴古典绘画的鉴赏实践中,他提出了“触觉价值”(tactile values)这一绘画艺术形式的核心理念,并拓展了“运动感”(movement)、 “空间构图”(space-composition)等基本概念,将之共同视为评判画作审美价值的基本标准,形成了一套独特的关于绘画艺术审美的概念架构。其要旨是:在绘画艺术中,画家要基于对生命的深刻体验,通过生动绝妙的艺术创造,在二维平面的画面上建构出具有三维立体感的视觉艺术表现形式,营造出一种艺术真实的触觉感,并通过刻画“运动感”增强这种“触觉价值”,运用“空间构图”等创造出令人精神愉悦的艺术世界,激发观者的“触觉想象”,唤起观者生命中原初的“触觉意识”,使观者不仅在身体上,而且在道德和精神上也经历一种更具浓烈情感、更纯美的生存方式,从而实现提升其生命力的艺术宗旨。贝伦森的“触觉价值”论,根本上是一种艺术形式和审美心理分析相融合的艺术理论。以此为导引,他的艺术鉴赏,亦体现出了科学的形式分析与作为生命体验的审美过程相融合的特征。

例如,在《文艺复兴时期的佛罗伦萨画家》(Florentine Painters of the Renaissance,1896)中,贝伦森以安东尼奥·德尔·波拉约洛(Antonio del Pollaiuolo)为例,认为其画作《赫拉克勒斯和安泰俄斯》(Hercules and Antaeus)(图3)凸显了绘画艺术中“触觉价值”之力量与节奏的生命美感。他的另一幅画作《战斗中的裸像》(Battle of Ten Nudes)(图4)也呈现出相似的艺术风格。贝伦森分析说,在前一幅画作中,画家刻画了两位比试气力的英雄神祇,并使充满运动张力的触感布满了整个画面。观者可以想象:当你看到站在地面上的赫拉克勒斯紧紧拥抱并牢牢困住安泰俄斯时,你会感到大力神的小腿随着落在其上的压力而肿胀,他的胸部猛烈地后仰以阻止对手逃脱,展示出令人窒息的力量;当你体验到安泰俄斯尽了最大的努力,用一只手压在赫拉克勒斯的头上,另一只手用力撕扯大力神的手臂时,你感觉仿佛有一股能量之泉自脚下涌出,从你的血脉中升腾而过。看着他们手部的动作,看着他们身躯的弯曲与压力感,相信没有人会面对画中描绘的这份力量碰撞而无动于衷。仅看到画中人物肌肉的颤动,我们仿佛就能感应到他们的生命之源在画中紧张地游移,并且随着胜负渐分而逐渐灌注到胜利者的身上。于是,每一位欣赏者也不由感触深切,就好像两位英雄体内的能量在自己的身躯中沸腾。贝伦森对后一画作做了同样生动的赏析。他描述道:《战斗中的裸像》为什么对我们具有经久不衰的吸引力?人们肯定不会喜欢画中大多数人物丑陋的面容和他们那几乎同样丑陋的身躯,当然也不是为那些作为装饰的图案所吸引,也非像专家学者那样醉心于探索绘画的技术或历史。大多数观者在这些野蛮的战斗形式中所获得的快乐,来自于他们与画中人物直接的生命交流,这极大地激励了人们的生命意识。画中人物或跪或躺,或卧或立,姿态各异,凶猛非常,他们各自使出全身之力,试图杀掉面前的对手,并打算在视生命为最廉价之物的战场上尽可能地保全自己。这些生命运动中的肌肉张力与压力被表达得如此之好,以至观者禁不住在心中感知他们,想象自己模仿其动作,运用他们所需要的力量。但实现这一感知过程却是游戏般轻松自如,毫不费力。在这种触觉想象中 , 观者获得了如同魔幻般的满足与快乐, 那不是药物作用下产生的幻觉,也不是付出生命换得的快感,观者的感觉就好像是服下了长生药,使其萎靡不振的血液焕然一新,在血管里奔流。

图3 安东尼奥·德尔·波拉约洛 赫拉克勒斯和安泰俄斯 约1478年

图4 安东尼奥·德尔·波拉约洛 战斗中的裸像 约1489年

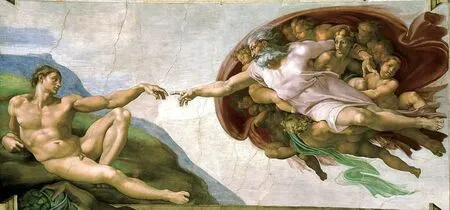

在贝伦森的评价中,另一位描绘人类裸体的艺术大师——米开朗琪罗(Michelangelo),更是将绘画艺术审美的触觉特质推向了极致。即使在为西斯廷礼拜堂创作的宗教故事题材的画作(图5)中,他力图表现的也是人类生命的最高魅力,是肌肉的律动,是充沛的情感,是强烈的生命力,是直接引发“触觉价值”的具有感染力的力量。欣赏这些佳作,与其说我们注意到的是绘画描摹曲线与肌体的逼真性,不如说是体会到了它们所揭示的人类生命所具有的至高的美学价值。

图5 米开朗琪罗 创造亚当 1510年

可见,贝伦森对艺术品的鉴赏,首先是立足于“科学鉴定”,探寻艺术品的准确归属,追溯艺术事件的真实源流,要求把艺术史置于客观的基础之上。同时,这种描述又深入地涉及了对作品的赏析——明确艺术品的美学品质及其深切的人文内蕴。这两者统一,使得贝伦森对艺术史研究既强调了历史史实的科学性,又呈现出艺术批评的专业性和丰富性。同时,贝伦森还将对艺术品和艺术家艺术个性的阐释,置于绘画史和文化史综合演化的长河中,寻迹不同画家之间的师承传继与推陈出新,透析特定绘画流派的艺术风格,述评不同流派之间相互影响、相互融合与承转起落,揭示艺术呈现生命力量的本性,由此凸显出了艺术史的优美、恢弘与深刻,引导观者进入由生命之美构成的艺术世界之中。

三、艺术鉴赏实践对贝伦森艺术史研究的影响

贝伦森对意大利文艺复兴绘画艺术的研究极为专业,因拥有渊博的艺术史知识,加之其独特的艺术敏感性,他在艺术鉴定领域树立了令人敬畏的权威,并在一定程度上影响了当时的西方绘画艺术市场。贝伦森被视为艺术鉴赏大师。英国艺术史家肯尼斯·克拉克(Kenneth Clark)称,贝伦森的《佛罗伦萨画家素描集》为一部伟大的著作,“它在很多方面都值得这番赞誉:丰富的内容,独有的创意,其富有真知灼见的批评与评判方法足可经受长达60年的审核。在这部书出现之前,从来没有人对古代大师的素描做出如此大规模的系统研究”。[11]美国艺术史家迈耶·夏皮罗(Meyer Schapiro)对贝伦森提出了严厉的批评,但同时也肯定他对意大利文艺复兴绘画艺术鉴定做出的杰出贡献,认为倘若不利用贝伦森的研究成果,无论这一成果是涉及作品起源问题,还是涉及作品的品质判断,那么人们将无法研究贝伦森所致力于其中的这一时期的意大利绘画。[12]213-214罗杰·弗莱(Roger Fry)则盛赞贝伦森艺术鉴赏所取得的成就,称贝伦森“对艺术史的贡献胜过任何一位在世的艺术史家……因为他对绘画作品的正确鉴定,并非是一场室内游戏……而这些鉴定的永恒价值就在于刺激并纯粹地解放了审美观念”。[1]372贝伦森的艺术鉴赏实践对他的艺术史研究带来了复杂的影响。

第一,对贝伦森的艺术信念和形式美学观念的影响。如前所述,贝伦森将提升人的生命力作为绘画的宗旨和根本功能。他的这一信念,虽深受当时盛行的人文主义思潮的影响,亦与他长期痴迷于文艺复兴绘画艺术鉴赏和艺术史研究密切相关。正是在对文艺复兴绘画艺术的长期鉴赏体验中,贝伦森领悟到:“艺术只能是生命的交流和生命的提升。如果它还涉及痛苦和死亡,那么无论是表现形式还是最终结果,都唯须展现生命的坚韧与活力。”[9]76也因为贝伦森坚守这种艺术信念,他被人们称为古典人文主义思想的代言人。[8]8-14然而,贝伦森艺术史观的另一基本特征,则又是在绘画史研究中,较早地提出并启迪了现代艺术形式分析的观念,要求以形式因素作为评价艺术品的审美价值、甄别艺术家的艺术个性、总揽艺术流派风格特征的基本方面。他甚至说:“在任何情形下,我们都将从装饰元素开始,而在这样做的时候,我们会忽略其他元素,不论它们是精神的还是物质的,社会的或政治的。”[8]Introduction:3贝伦森的这种将艺术形式视为美感的基本来源的观念,尽管也受到了现代艺术美学中形式主义观念的影响,但直接的,还是发展了现代鉴赏学极为重视形式分析方法的传统。

第二,对贝伦森的艺术史研究方法的影响。贝伦森是以艺术鉴赏为基础开展艺术史研究的,同时又涉及对艺术理论甚或美学的探寻。在长期的研究过程中,贝伦森实际上已然形成了他的“鉴”“史”“论”相融合的艺术史研究方法。对于贝伦森而言,“鉴”在狭义上是指绘画艺术鉴定,在更广的意义上则被上升到艺术鉴赏,它为真实地再现和建构艺术史提供鲜活的审美经验来源。“史”是指绘画艺术史的研究,是以一种广阔的历史文化的视角,来阐释不同时期、不同地域、不同艺术流派的艺术风格及其兴衰的历史,探寻它们对艺术发展的贡献与不足,揭示其作品对于提升人的生命力的审美价值。“论”是指一种以审美经验为基础的艺术理论,从贝伦森的艺术史论著看,他关于绘画艺术之审美的理论架构并非系统的、艺术哲学性质的,而是基于审美鉴赏的一种经验性的理论概括、提炼和运用,即,在审美鉴赏的经验中,提炼和建构绘画审美形式的一定概念架构,再将之应用于艺术鉴赏和艺术史研究的审美价值判断以及审美分析的过程。正由于贝伦森笔下的艺术史较好地达成了这种“鉴”“史”“论”的统一,我们在阅读其论著时,会明显地感受到,在他那文学语言般优美的阐述中,包含了对绘画流派及其风格的细缕深描,对艺术品丰富的审美体验,对艺术家的艺术个性的独到揭示,由此,淋漓尽致地书写了意大利文艺复兴的伟大艺术史。而这一切,脱离了其艺术鉴赏的经验基础,就可能变成一种枯燥的理性推演的空中楼阁。

第三,对贝伦森的经验主义思想基础的影响。尽管贝伦森不满意莫雷利“科学鉴定”的机械检验性质,但在艺术史必须面向艺术品本身这一基点上,他与莫雷利却是一致的。艺术史研究要以艺术鉴赏作为经验基础,这一观点本身有其合理的一面,然而,如果因此把艺术史研究局限于经验体验的层次,必然会带来一定的片面性。在贝伦森那里,由于他过于关注对艺术品的经验体验,亦表现出较强烈的轻视哲学思维的倾向。他虽然强调艺术鉴赏、艺术史研究不能脱离一定哲学或美学观念的指导,但却忽略自觉构建艺术理论的逻辑体系,这就使他的艺术史论仍然带有较浓厚的经验主义特征。甚至对于他的艺术鉴赏思想,他也疏于做出系统的总结。他的这种态度,在其《方法三论》(Three Essays in Method,1927)中曾有明确的表达,他写道:“我曾有一段时间在心中盘算,把‘鉴定’(‘我将其归属于’,‘他将其归属于’)这个词的含义写下来。但我没有空闲也没有耐性将此含义拉长,拓展成最细微的线索。这种系统的论述必须留给本笃会事业的继承者们(successors of Benedictine industry)来做,因为他们自以为能够详尽无遗且科学系统地完成这项任务。”[7]15贝伦森的这种重视经验体验、轻视理论思维的艺术史研究取向,使得其艺术史论始终缺少系统的逻辑论证,降低了其理论的影响力。

第四,以学术介入商业引发了道德上的质疑。贝伦森长期从事艺术鉴定的市场活动,从1892年开始崭露头角,到1894年正式踏入艺术鉴定界,此后开始了长达三十多年为加德纳夫人等收购艺术品进行鉴定的生涯。贝伦森既铸就了其绘画艺术鉴赏的辉煌,也遭到了难堪的责难,甚至是中伤和诽谤,饱尝矛盾与痛苦的煎熬。尤其是1923—1929年贝伦森与画商约瑟夫·杜维恩(Joseph Duveen)的合作关系逐渐昭告于天下后,人们更加质疑贝伦森的学术研究是否向商业利益妥协。英国美学家理查德·沃尔海姆(Richard Wollheim,1923—2003)在《论艺术与心灵》(On Art and the Mind,1983)与《绘画作为一门艺术》(Painting as an Art,1987)等著作中批评贝伦森与画商合作的一些做法。[13]传记作家梅莉·希可丝特(Meryle Secrest)则在其撰写的贝伦森传记的附录中,抨击贝伦森约在70年的时间内多次更改他对于艺术品归属的鉴定。希可丝特认为这些鉴定结果的改动足有48例,据称贝伦森此举是为了获取金钱。[7]22夏皮罗则从艺术研究的社会道德评判立场上,指责他把学术研究主要服务于商业鉴定却又掩盖这种关系。[12]210-213为回应这类质疑,弗雷德伯格对贝伦森长期所做的大量鉴定案例作了考证,他得出结论说:“尽管贝伦森的个别鉴定案例尚有可存疑之处,但即使在科技高度发达的今天,其80%以上的鉴定意见经检验依然是正确的。因此,在贝伦森直面艺术市场的种种习规时,我们应能肯定其鉴赏力的品质与道德操守”。[7]23可见,尽管贝伦森对艺术史研究抱有浓厚的学术理想,但他秘密与画商合作,赚取高额艺术佣金,说明他的艺术之魂实际上已在一定程度上屈服于现实利益。然而我们也可以看到,贝伦森始终没有放弃学术道德的底线,且固执于追求艺术表现生命之美的理想。在艺术鉴赏和艺术史研究中,将实用态度悬置起来的贝伦森是以一种生命的感悟来面对艺术品本身。这种理念,亦使他迥异于市场中那些以实用价值取代了艺术趣味、期望牟取暴利的鉴定者。

综上,贝伦森于长期的实践中,对艺术鉴赏的方法与观念做了深入的探究,这种探究对他的艺术史论具有重要影响。但从笔者收集的相关文献资料看,目前,因贝伦森在艺术鉴赏领域曾经拥有的巨大声誉,国内外众多研究者的注意力主要集中于其艺术鉴赏的成就上,而忽视了他基于此对艺术史和艺术理论的贡献;就艺术鉴赏而言,目前的研究又大多集中于贝伦森作为鉴赏大师传奇般的经历或对他的道德批评之上。对此,笔者认为,从艺术史学的外部路径上研究或批评贝伦森虽是必要的,但面对一位杰出的艺术史家,更重要的是探寻他对艺术鉴赏和艺术史做了什么,追问他所提出和力图解决的问题,发掘和吸取其宝贵的思想遗产,总结其艺术之思中的教训。由是,才能更为真切地再构历史上极具审美个性的贝伦森。