外国语学社:我党第一所干部学校

2020-11-06何立波

何立波

共产国际关注下成立的神秘留学机构

1917年俄国十月革命胜利后,激起了中国先进知识分子研究苏俄革命经验的热情,大批中国革命青年产生了以俄为师、学习俄国的强烈愿望。要学习俄国的革命理论和经验,实现救国图强的目标,首先必须培养一批懂俄文的革命干部。1920年7月,马林在共产国际二大上建议:“共产国际要培养东方革命干部,莫斯科和彼得格勒应成为东方的新麦加,我们应给东方共产主义者在俄国得到理论教育的机会,以赞助共产国际的远东积极活动家。”

外国语学社是共产国际代表维经斯基和中国共产党创始人陈独秀、李大钊商议后,由上海共产党早期组织(实际发挥了“临时中央”职能,亦称中国共产党发起组)直接创办和领导的,从一开始就是在党领导下的新型学校。1920年4月,俄共(布)和共产国际派维经斯基为首、杨明斋(俄共党员)为翻译的代表团赴华,与李大钊、陈独秀等人进行接触,商议帮助中国筹建共产党组织和建立外语学校,为输送学生赴俄留学提供有利条件。为了推动党、团的创建与发展以及革命活动的开展,1920年5月,杨明斋出面租赁了上海法租界霞飞路渔阳里六号一幢二层楼房,自己住在楼上一个亭子间里,楼下便成为后来开展革命活动的主要场所。上海社会主义青年团1920年8月成立后,同样需要通过创办学校来培养青年,在青年中积极发展团员,为其赴俄学习做准备。

渔阳里六号:中国社会主义青年团中央机关旧址

1920年9月,上海共产党早期组织在渔阳里六号成立了一所培养青年革命者的学校——外国语学社,由杨明斋担任社长(校长)。学员肖劲光后来回忆,外国语学社又叫俄文专修馆,在这里要学习俄文和无产阶级革命的基本知识,为去俄国学习做准备。渔阳里六号是上海共产党早期组织的重要办公场所,以“外国语学社”的名义对外开展活动,中俄通讯社、上海社会主义青年团、教育委员会等机构都设在这里。外国语学社秘书兼俄文教师、上海共产党早期组织成员俞秀松曾在自传中回忆:“根据党的指派,我组织了上海社会主义青年团……我还同其他同志一起组织了外国语学社,我们党最近几年的积极分子,几乎都是该社的学生。”这表明,外国语学社同上海党团组织有着直接的关系。

外国语学社多数学员是经过中国共产党早期地方组织或领导人推荐入学的。外国语学社学员最多时达五六十人,包括刘少奇、罗亦农、任弼时、肖劲光、蒋光慈、曹靖华、彭述之、汪寿华、柯庆施、梁柏台、陈为人等人。作为我党早期培养革命干部的学校,从一开始就由中国共产党早期党组织的领导人亲自授课,形成了中国共产党干部教育的优良传统。上海共产党早期组织代理书记李汉俊教法文,上海共产党早期组织成员李达教日文,上海共产党早期组织成员袁振英、沈雁冰教英文。《共产党宣言》译者陈望道教授马列主义课程。共产国际代表团翻译、我党早期重要领导人杨明斋作为社长亲自讲授俄文。杨明斋精通俄文,讲课认真负责、和蔼可亲,给学员留下了深刻的印象。学员曹靖华认为,“提起渔阳里,绝不能忘了杨明斋。周总理就非常崇敬他,尊称他为‘忠厚长者。这个人是对中国共产党的创建做过特殊贡献的人物,应该大书特书”。

喷着香水上课的陈望道

外国语学社是中国共产党成立前由上海共产党早期组织创办的第一所干部学校、第一所外语学校,不仅迈出了我党外语教育的第一步,也为我党开了通过学校教育的方式进行马列主义教育的先河,探索了专业教育和马列主义教育相融合的经验。

外国语学社的马列教员有李汉俊、李达、陈望道等,讲十月革命和无产阶级的解放斗争。李汉俊翻译的《马克思〈资本论〉入门》、陈望道翻译的《共产党宣言》,成为学员的必读书籍。教员们探索了研讨式的学习方法,得到了学员的高度评价。外国语学社学员、中共早期领导人彭述之在回忆外国语学社的学习情况时说:“李达是我们研究历史唯物主义哲学的启蒙人。当我们埋头钻研马克思政治经济学时,李汉俊成了我们的向导。李达和李汉俊都是很有学问的人。他们真正懂得什么是辩证法,他们与其他人形成了明显的对照。”

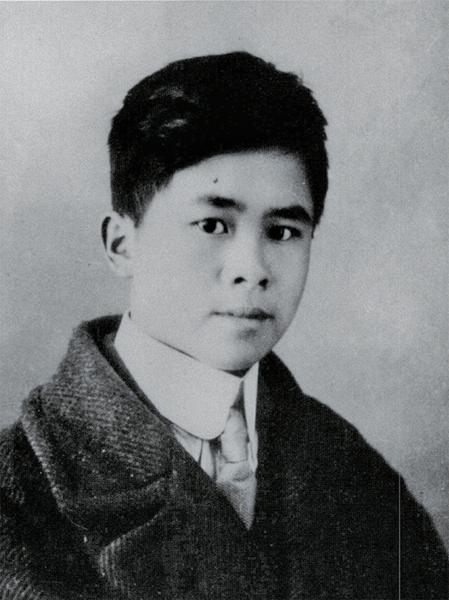

外国语学社学员任弼时

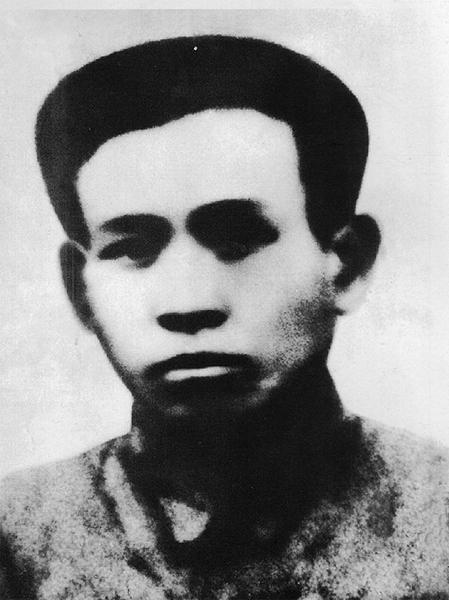

外国语学社学员刘少奇

复旦大学教授陈望道亲自讲授马列课程,深受学员欢迎。肖劲光回忆:“我读的第一本马列的书就是外国语学社发的《共产党宣言》,书是由陈望道翻译的,马列主义课也由他主讲,每个星期日讲一课。那时陈望道是上海复旦大学的教授,我们都很尊敬他,可有一件事让我们感觉很好笑,就是陈望道每次来上课,身上总是喷着香水,熏得整个教室都香极了。”在同学中,肖劲光对刘少奇印象非常深刻:“少奇同志一心扑在学习和工作上,几乎没有个人爱好,从不闲聊天,也不随便上街。我们不住在一起,但看見他的时候,多是在学习俄文、阅读《共产党宣言》,思考着中国革命问题。”

外国语学社是上海共产党早期组织与上海社会主义青年团为培养革命干部和输送青年团员到苏俄学习而公开招生的学校,当时上海党团一些重大活动都在学社举行。为帮助团员提高政治觉悟和学习马克思主义理论,上海社会主义青年团每周都要在渔阳里六号举行一次政治报告会,有时还邀请陈独秀、沈玄庐、李达等去演讲。李达等人在外国语学社任教期间,将学员刘少奇、俞秀松、李启汉和彭述之等四人纳入了马克思主义研究会。

工读互助团的负责人刘少奇

外国语学社办学不到一年的时间,实行了理论与革命实践相结合的办学方针,探索新型的半工半读的学习方式,取得了很好的成效,培养了一大批党的高级领导人和革命者,成为中国共产党早期干部教育的典范。

外国语学社的学员们一般半天上课、半天自修或做工。他们除学俄文和马克思主义理论外,还要参加创办工人夜校、办工会、办工人刊物、油印与散发革命传单等进步活动。上海共产党早期组织在1920年秋首创“工人半日学校”,在办学人中有学社学员;第一个真正的工人工会“上海机器工会”负责人是学社学员;办工人刊物《劳动界》时,参加工厂调查、撰稿、发行等工作的有学社学员。1921年4月,上海法商电车工人在上海共产党早期组织的关心与支持下举行大规模的罢工斗争。外国语学社的学员参加了这次罢工斗争。他们在工人斗争实践中认识到工人阶级的力量,在同工人的接触中提高了自己的觉悟水平和活动能力。

1920年秋,外国语学社学员李启汉根据组织安排主持上海工人半日学校。这是国内由党的早期组织创办的第一所工人学校,地址在上海闸北纱厂工人住宅区,槟榔路北锦绣里三弄。学社学员严信民随同李启汉办学。同时,许多学社学员积极到上海发起组创刊的《劳动界》杂志服务。据彭述之回忆:“每天上完课,杨明斋一宣布放学后,李启汉和他的同伴们就箭一般地离开外国语学社,去印刷厂结束‘他们的下一期周刊的最后一道工序,或是去城里的某个工厂区‘现场。”李启汉后任中国劳动组合书记部干事、中华全国总工会执行委员兼组织部部长,并担任中共省港罢工委员会书记,领导省港大罢工。柯庆施在回忆外国语学社时说,除了学俄文外,他还帮同志们做些工作,如帮助编辑《劳动界》和参加第一次在上海成立的机器工人工会的工作。学员们和工农结合,为工农服务,不是把马克思主义当作学问来研究,而且用它来指导革命斗争、改造社会。

1920年6月,在陈独秀的支持下,湖南旅沪学生成立了工读互助团,确定“实行工读互助、改造社会为宗旨”,不少人进入外国语学社学习。在学员中,刘少奇、任弼时、肖劲光参加了工读互助团,边学习边实践,收获很大。据肖劲光回忆:“在外国语学社,我和弼时同志一起参加了工读互助团。”“它的机关就在我们俄文班的楼上,刘少奇同志是我们这个组织的负责人。参加这个组织后,我们就不仅仅是学习,同时还参加一些政治斗争。我们一般是上午学俄文,下午除学习外,有时刻钢板、印传单,有时还要到工厂联络,上街散发传单。遇有纪念日,就参加游行。每当游行时走在前面举旗杆的经常是我们这些人。”刘少奇在外国语学社期间,配合上海共产党早期组织创办的《劳动界》周刊做收发和缮写工作。刘少奇、任弼时等党的重要领导人在外国语学社不仅学习了革命理论,而且还经受了革命的锻炼,在实践中受到新的人生观的教育与影响,在外国语学社完成了思想上最重要的转化,确立了坚定的马克思主义信仰,踏上了革命的道路。

“北行之举”:任弼时的赴俄家书

外国语学社成立不久,就开始筹划赴俄留学之事,具体由俞秀松等人负责。1920年冬和1921年春,刘少奇、任弼时、肖劲光等一批学员先后离开外国语学社,分批次奔赴俄国莫斯科东方大学中国班学习。任弼时在临行前的家书中写道:“北行之举前虽有变,后已改道他进,前后已出发两次,来电云一路颇称平静,某人十分表欢迎。儿已约定同志十余人今日下午起程,去后当时有信付回。儿亦自当谨慎,谅不致意外发生,大人尽可勿念过远。既专心去求学,一年几载,并不可奇,一切费用,交涉清楚,只自己努力,想断无变更。”学员梁柏台赴苏学习态度坚决,父亲无力阻止,只提出一个要求,要他与未婚妻陈莲芝完婚后再走。梁柏台新婚后仅7天即告别亲人,行前告诉亲人:“待世界大同之日回家团聚。”

进入莫斯科东方大学中国班的学员有30余人。刘少奇1960年在访问莫斯科时说:“为了学习十月革命的经验,1921年春,我和其他几十个青年团员,第一次来到你们的国家。我们从上海到海参崴,经过赤塔到莫斯科。当时,我们这些中国青年,到苏联来就是为了寻找一条中国革命的正确道路。”外国语学社的留俄学员中,最早于1922年夏初回国,最晚的1931年回国。外国语学社的毕业学员犹如撒播在祖国大地的革命种子,培养了党务、工运、青年、教育、军事等革命干部,如刘少奇、罗亦农、汪寿华、李启汉、王一飞、任弼时、肖劲光、吴芳、任作民等革命家,著名作家、翻译家曹靖华、韦素园、蒋光慈等,经济学家周伯棣,红色司法事业的主要奠基人梁柏台等。

外国语学社是中国最早的红色外语学校,在特定的历史条件下完成了特定的培养外语人才的任务,掀开了俄语教育的新篇章,为新中国成立后大规模培养俄语人才,创办几所俄文专科学校创造了经验,在外语教育史上具有积极的作用。一些早期党员团员在这里接受了基本的俄语教育,而后赴俄留学学习马列主义理论和俄国革命经验。外国语学社的毕业学员中,先后有11位学员在不同革命时期壮烈牺牲。这11位烈士是汪寿华、谢文锦、李启汉、王一飞、叶天底、罗亦农、吴芳、雷晋笙、梁柏台、俞秀松、傅大庆。这11人中,除李启汉、叶天底、雷晋笙3人,其余8人为早期赴俄学生。外国语学社随上海共产党早期组织的创建而设立,又随中国共产党1921年7月正式成立而结束,出色地完成了歷史赋予的光荣使命。外国语学社作为中国共产党派遣留俄学生的培训学校,成为我党留学教育的发源地。外国语学社是一所党的早期干部学校,成为培养革命干部的摇篮。曹靖华称自己在这里作为“革命幼芽舒根展叶”,第一次直接接受了党的教育。他感慨地说:渔阳里开辟了一代人的道路,组织、动员了一批又一批青年到莫斯科去取经,到第一个社会主义国家去学习革命和建设的经验。这种气势是前所未有的。

编辑:黄灵 yeshzhwu@foxmail.com