这就是敦煌

2020-11-06聂建江张玉洁马希平

聂建江 张玉洁 马希平

在普通人眼里,敦煌因其厚重、遥远而自带神秘色彩,让人望而生畏。近年来,敦煌文化不断“活起来”,“人设”悄然改变。

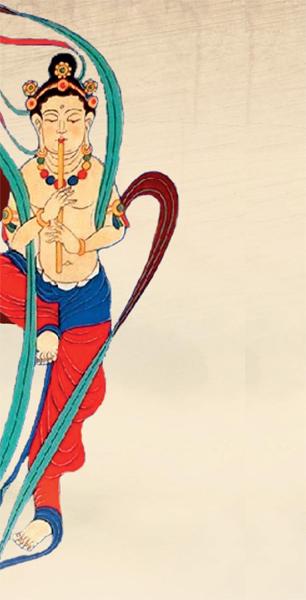

在舞台上,人们穿上取材于壁画中的服饰,古韵悠悠,似从画中来。在音乐会上,壁画中的古乐器“复活”,古曲新创成为流行音乐。在手机的方寸屏幕中,敦煌成为游戏元素,获得年轻人的青睐。社交媒体上,厚重的敦煌文化被研磨成轻量级的新媒体产品,受到互联网用户的喜爱。孩子们也穿上取材于敦煌壁画的仿唐代半臂襦裙,走进“莫高学堂”,去了解莫高窟的前世今生……

一面是古老的敦煌文化矿藏,一面是满足时代需求的多元文化产品,好创意、新技术成为连接两者的桥梁。

疫情防控期间,敦煌研究院加强了网上宣介,推出了《一眼千年 云游莫高》等10余场直播,单场浏览量最高达到2500多万次。“云游敦煌”小程序、网络“云展览”及“云讲国宝”视频等也取得良好效果。

中国古代的“全球化”

从千年石窟到丰富的“潮”产品,敦煌文化不间断地孕育出新生命。这座“母体”里,究竟藏着怎样的神奇密码?

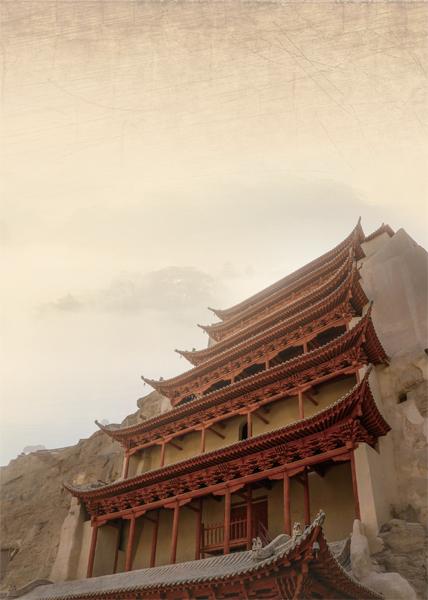

莫高窟的营造始于一道霞光。公元366年,一位名叫乐尊的和尚行走在敦煌三危山,突见对面山崖霞光万丈,莫高窟第一个洞窟就此打开。此后1000多年,莫高窟的营造活动不绝。

而将敦煌置于更广阔的历史视野下,它的价值才真正展现出来。汉武帝为经营西域,“列四郡、据两关”,敦煌郡便是其一。汉武帝两次派遣张骞出使西域,被后世称为“丝绸之路”的大通道自此开通。到了隋唐时期,丝绸之路北、中、南三条路“总凑敦煌”,敦煌成为“咽喉之地”。

地理上的贯通带来商贸、文化、科技等多方面的交融,敦煌莫高窟成为多元文明荟萃之地。佛教、道教、摩尼教、祆教等多种宗教在敦煌并存,汉族、匈奴、鲜卑、回鹘、吐蕃、波斯、粟特等多民族多地区的人们共同在这里生活。

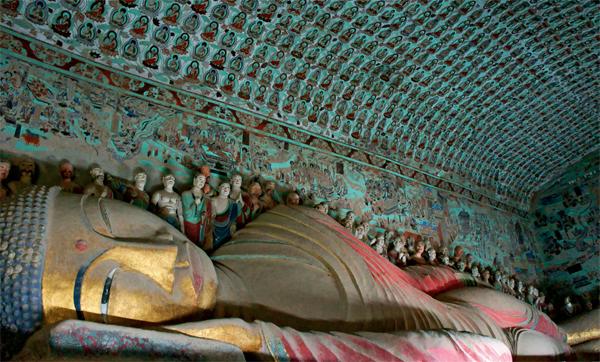

莫高窟是集建筑、雕塑、壁画为一体的综合艺术体。走进这座历史长廊,在不经意间就能采撷到遥远国度的花朵。

莫高窟第275窟建于北凉,是莫高窟现存最早的洞窟之一。洞窟中,一尊身高达3.4米、交脚而坐的菩萨,与中亚犍陀罗地区(今天阿富汗、巴基斯坦)有密切联系。

犍陀罗位于古代印度北部。公元前4世纪前后,亚历山大东征占领了这一地区,古希腊罗马的艺术开始在这里生根发芽。公元前2世纪,印度阿育王扩张占领了这一地区,犍陀罗艺术开始呈现出印度与希腊艺术结合的特点。

受希腊雕塑的影响,犍陀罗风格的雕像大多身形健壮、衣服厚重。交脚菩萨和思维菩萨是常见形态。在第275窟的雕塑中,菩萨体魄强健、神情平和,衣服褶皱用贴泥条和阴刻表现。

“敦煌艺术是丝绸之路多元文化交融的产物。”敦煌研究院美术研究所所长马强说,从来自印度阿旃陀地区的中心塔柱窟的建筑形制,到源自波斯的火焰纹、连珠纹,还有与阿富汗一带如出一辙的平棋藻井,无不展现敦煌的兼收并蓄。

莫高窟壁画。

莫高窟藏经洞出土的超过5万件文献,则以文字形式记录下了古代敦煌的生动样貌。除了汉文文献外,这里还有古藏文、回鹘文、梵文、粟特文、于阗文、叙利亚文、吐火罗文等众多文献。在莫高窟北区考古中,甚至还发现了景教(基督教)的十字架、回鹘文木活字等珍贵文物。

“敦煌自古就是民族活动的大舞台,也是中外交往的枢纽,敦煌文化是各民族共同贡献的。”敦煌研究院人文研究部部长杨富学说。

有意思的是,尽管外来文化有百般形态,但敦煌就像一个巨大的塑形之手,广泛吸收并将其与中原文化融合,最终呈现出了具有敦煌特色的文化艺术样式。人们一看便知:这,就是敦煌!

敦煌研究院院长赵声良说,以敦煌文化为代表的中华文明数千年生生不息,一个重要原因就是不断与外来文化交流,吸收优长、为我所用。“唐朝大有‘胡气,却没有被‘胡化,这和民族自信、文化自信密不可分。传承敦煌文化,同样要不忘本来、接受外来、面向未来。”

有意思的是,尽管外来文化有百般形态,但敦煌就像一个巨大的塑形之手,广泛吸收并将其与中原文化融合,最终呈现出了具有敦煌特色的文化艺术样式。人们一看便知:这,就是敦煌!

几代守护人 不悔入沙海

明朝嘉靖年间,嘉峪关闭关,敦煌随之被荒废400余年。20世纪初,飘摇晚清,外国探险家轮番来到敦煌,大量藏經洞文物流失海外。

从满目疮痍到世界文化遗产的典范,从“吾国学术之伤心史”到世界最大的敦煌学研究实体,70多年间,敦煌的命运发生巨大转折。这背后是一代代人的执着接力——在美好的青春年华,他们偏偏走向了艰险道路。

1943年早春,寒风凛冽,一辆破旧的敞篷卡车从兰州开向敦煌。不到40岁的常书鸿身裹羊皮大衣、头戴老农毡帽蜷缩着,就像是“没有生命的货物”。

此前,他是风度翩翩的留法油画家、北平艺术专科学校的教授。塞纳河畔的一本《敦煌图录》,将他牵引到了这里。

洞窟坍塌、流沙倾泻,可当绚烂的中国色彩飞入常书鸿的眼帘,他彻底成了一位“敦煌痴人”。纵然风沙肆虐、食物短缺、妻子离去,他初心不悔。

“在这兵荒马乱的动荡年代里,它(莫高窟)是多么脆弱多么需要保护,需要终生为他效力的人!我如果为了个人的一些挫折与磨难就放弃责任而退却的话,这个劫后余生的艺术宝库,很可能随时再遭劫难!不能走!再严酷的折磨也要坚持干下去。”他在自传里这样写道。

在常书鸿的全力招募下,一批批有识之士告别优渥、投身大漠,保护、研究、弘扬的格局开始搭建。

四川青年段文杰后来成为莫高窟的第二代“掌门人”。他“一画入眼里,万事离心中”,是临摹敦煌壁画最多、临摹水平最高的艺术家之一。敦煌研究院首任接待部主任马竞驰记得,一个11月的早晨,他去段文杰的房间,见他一口气吃了6个大大的香水梨,目瞪口呆。“梨解渴又顶饿,上洞窟不喝水,不下来上厕所,可以一口气待到太阳偏西。”段文杰说。

上世纪80年代,流传“敦煌在中国,敦煌学在国外”的说法。段文杰深感重任在肩,便带头搞学术。《敦煌研究文集》《中国石窟·敦煌莫高窟》等成果涌现,终于让中国人在敦煌学的研究上扬眉吐气。他还广纳人才,力推敦煌事业的国际化。

“祖国的需要就是我的志愿。敦煌石窟需要我,我就到敦煌工作。”1963年,长于上海、从小吃西餐的樊锦诗从北大毕业后直奔敦煌。生活依旧清苦,晚上睡着睡着会有老鼠掉到土炕上。她甚至一个人进产房,数十年与家人分居。可她却说:“我白天想敦煌,晚上梦敦煌。80岁了,还能为敦煌做事,无怨无悔!”

她的坚毅,甚至强硬,避免了莫高窟被“打包上市”的命运,千年石窟拥有了法律的“护身符”。在她的推动下,终将消失的莫高窟正通过数字化技术实现“容颜永驻”。

第四任院长王旭东是个“理工男”。初到莫高窟时,他对壁画艺术一无所知。莫高窟四下寂静,像极了他出生的小山村,他一下子被打动了。

当以李最雄、王旭东等为代表的文物保护专家运用理科思维介入后,文物保护迅速呈现出了新的变化:保护更讲求精准,也更注重背后机理的探寻。包括石窟大环境、洞窟微环境等在内的实时监测系统,让莫高窟处在可控范围内,“抢救性保护”逐步向“预防性保护”发展。

自称“不懂艺术”的王旭东加快了敦煌开放的脚步:古老的敦煌文化以更多形态“飞入寻常百姓家”,敦煌研究院先进的文保理念技术开始走向“一带一路”沿线国家,丝路文化结晶成为沟通民心的桥梁……

接力棒到赵声良这里,就是第五棒了。怀着“敦煌学也应该中国人来做”的想法,这位来自彩云之南的青年走向了大漠戈壁。

他见证了初创的《敦煌研究》逐步成为国际知名敦煌学刊物的历程。起初,编辑出版要在相隔1500公里的三地进行,火车无座,他蜷在座椅下就是一夜。匿名评审、不收版面费等限制性要求,历练出了一本得到学术界认可的刊物。

回顾敦煌事业的发展,赵声良说,根本在一个“人”字。卓越前辈奠基、大家关注,让敦煌学起初就站在一个罕见的高位。而让敦煌学生生不息发展的,也正是一代代学者的不懈努力。

向前方迈进 向深处开掘

从莫高窟九层楼出发,走不到10分钟,就能看到一番全然不同的场景。实验室中,科研人员正穿着白大褂,在精密的实验设备前进行操作。

滴定管、培养皿,还有更多叫不上名字的科研设备……很少有人把这样的场景和文物保护联系起来,而这正是敦煌文化保护者的致力方向。

敦煌的女儿樊锦诗

敦煌研究院保护研究所所长郭青林介绍,如今敦煌研究院有一支200余人、产学研一体的保护队伍,人才涉及化学、环境、生物等近20个领域。“近年来,我们加强基础研究,多角度了解病害机理,初步了解了水、盐、环境因素等对文物的作用机理,正在朝深水区探索。”

回望莫高窟的保护历程,引入新技术、新理念、新方法,一个个新出现的问题被攻克。从以前的简单看守、抢险加固,到科学保护、预防性保护,敦煌石窟状况得到显著改善。

在敦煌石窟监测中心的大屏幕上,石窟大环境、洞窟微环境、窟区游客数量等动态更新。“一旦洞窟中温湿度、二氧化碳等监测数据超过预警值,就会采取临时关闭窟门、调整参观线路等措施,确保文物安全。”敦煌研究院助理馆员柴鹏飞说。

深居沙漠中的敦煌研究院,还有着众多“唯一”和“第一”:我国文化遗产领域唯一国家级工程技术中心“国家古代壁画和土遗址保护工程技术研究中心”、国内首台文物出土现场保护移动实验室、首个基于风险理论的石窟监测预警体系、我国文化遗产领域首个模拟研究平台“多场耦合实验室”……

预防性保护让文物本体“强身健体、预防疾病”,数字化则让莫高窟像孙悟空身上的毫毛,可以分身无数,从而有了更旺盛的生命力。

敦煌研究院文物数字化研究所副所长俞天秀说,30年来,技术不断升级,图像精度从75dpi提升到300dpi,处理能力从一年一两个洞窟提升到二三十个。目前已完成200多个洞窟的数据采集,数字化成果开始广泛用于研究和大众传播。目前,“数字敦煌”资源库全球访问量已经超过750万次。

经过70余年不懈努力,我国已成为耀眼的敦煌学研究中心,国内共出版了3000余种(部)涵蓋敦煌学的各类著作,《敦煌研究》《敦煌吐鲁番研究》等4本敦煌学刊物共发表7000余篇论文。敦煌学的研究领域从壁画临摹与绘画技法研究起步,逐步扩展到敦煌石窟考古研究、敦煌文献研究、敦煌文化价值及精神内涵等诸多方面。

◎ 来源| 新华每日电讯(有删减)