产业集聚与区域平衡发展

——城市会展场馆使用效率对比研究

2020-11-05王婷伟

孙 杨,王婷伟

(1.山东女子学院 旅游学院,山东 济南250300;2.华侨大学 旅游学院,福建 泉州362021)

一、引言与文献回顾

传统服务业被视为规模经济不显著的行业,无论是企业内部还是外部,服务业的产出与投入呈现正比,符合经济学中“规模报酬不变”的特征。因此,传统服务业在产业集聚倾向上较弱,整体呈现区域平衡发展的态势,被有关学者视为拉动内需、协调区域发展的有力抓手[1-2]。而现代服务业却表现出截然不同的集聚特征,如金融业等,同为现代服务业的会展业从理论上也同样具备产业集聚的特性,通过集聚来增进知识、技术、经验的交流,降低经营成本。

然而,由产业集聚引发的区域发展不平衡现象在逐渐显现,会展中心城市的形成一方面刺激了整个行业的经济增长,对周边城市也起到辐射带动作用,另一方面使其他地区会展产业逐步边缘化,进而引发区域场馆出租率低、展会数量和质量下降、人才流失、投资环境恶化等问题。从长期发展来看,会展业的转型升级有赖于供给改革和需求市场的升级,因此培育中心城市的同时,关注会展业区域平衡发展状况仍是一个重要命题。

Weber于1928年在区位论中首次提出了“集聚经济”的概念,认为企业在区位上趋于集聚源于对规模经济的追逐,因为集聚能给企业带来外部收益,降低成本。会展企业的外部规模经济也多通过产业集聚来实现[3],而位于产业链中游的场馆是吸引上下游企业的重要集聚区。近年来,会展业地区发展差距逐渐拉大,北上广深等一线城市的产业集聚态势引起了学界的关注,会展场馆的空间集聚特征、产业集聚、产业集群识别等问题成为研究的切入点。研究表明,会展场馆在空间分布上具有较强的关联性,而区域中心城市的辐射作用对城市会展业发展的关联度较高;同时,场馆规模与城市级别表现出较强的关联性,证实会展业的发展有向中心城市集聚的显著特征[4]。在产业集群假设的基础上,有学者以北京国际展览中心集聚区为例,证实会展业的确存在产业集群,且这种集群是以场馆为中心形成的临时性和永久性集群的集合而存在的[5]。

尽管产业集聚能通过邻近效应、社会化效应等刺激地区会展业发展[5],但伴随乘数效应的增大,区域发展的不平衡也在加剧,这种不平衡性对于产业结构的升级和抗风险能力提出了挑战。由于会展业在我国的新兴特质,关于产业结构升级的研究尚不多见,但关于场馆使用效率的研究则是会展业高速发展中的理性反思。从投资主体和管理模式来看,目前我国会展场馆仍存在一定的公共产品特征[3],要素投入比其他会展企业要复杂得多,相比于衡量场馆单一投入和产出的出租率,使用效率更接近全要素生产率的评价体系,也更能全面地反映单个场馆乃至会展城市的资源配置效率。为此,陈秋英(2016)[6]利用数据包络分析法对北京、上海、广州三座城市会展场馆在2009年至2011年间的使用效率进行分析,研究表明三座城市的展馆使用率均高于国内平均水平,北京、广州会展场馆的建设数量增长较快,使用率相对偏低,上海的会展场馆使用效率较高。耿松涛等(2018)[7]在前人研究的基础上选择北京、上海、广州、深圳四个城市场馆的平均使用效率与杭州国际博览中心进行对比,进一步指出杭博中心使用效率偏低的原因与可出租面积、场馆品牌、内部运营管理等有关。尽管同一城市中场馆的使用效率与自身经营管理密切相关,但不同城市间场馆的竞争力首先来自于会展城市的整体竞争力,这一点在前人的研究结果中也得到验证。

值得注意的是,会展业的集聚并不完全是市场选择的结果,各地政府在产业政策支持、贸易环境优化等方面的干预也是加速集聚的重要因素[8]。各地政策调控的力度不同程度上影响了当地会展业的发展,刘林艳等(2020)[9]对1975年至2019年的657份政策文本数据进行定量和质性分析,发现在资源配置方面现有的产业政策依旧存在环境型政策工具过溢,而供给型和需求型政策工具不足,政策工具在产业链各环节分布明显失衡等问题。地区发展战略也是影响会展产业集聚的重要因素,尤其是近年来京津冀等区域战略的出台,进一步加速了产业向中心城市集聚的趋势[10]。

二、研究设计

(一)研究假设

围绕会展产业集聚与区域平衡发展这对核心问题,本文以会展场馆为研究着力点,提出如下假设:

H1:会展产业集聚能带来规模经济,产业集聚显著的中心城市具有较高的规模效应,会展业要素配置效率普遍较高;

H2:产业集聚不够显著的地区也可能具有一定的增长潜质,进而说明区域平衡发展不会降低行业的整体发展水平;

H3:城市会展场馆的使用效率可反映要素配置的效率,是当地会展业发展水平和增长潜力的集中体现。

(二)研究方法

本文以城市会展场馆为研究对象,针对会展业投入产出要素的多元化,运用数据包络分析方法,通过多投入和多产出的方式,测算2015—2018 年间我国28 个城市的会展场馆技术效率、纯技术效率和规模效率值,进而对比各层次城市会展场馆的使用效率情况。数据包络分析(DEA)方法是针对同类型单位进行相对有效性评价的一种数量分析方法。基于数据包络分析方法,会展场馆使用效率评价的本质是将每个评价个体作为实际决策单元(DMU),比较不同决策单元的投入和产出指标数据,从而对各个单元进行有效评价。

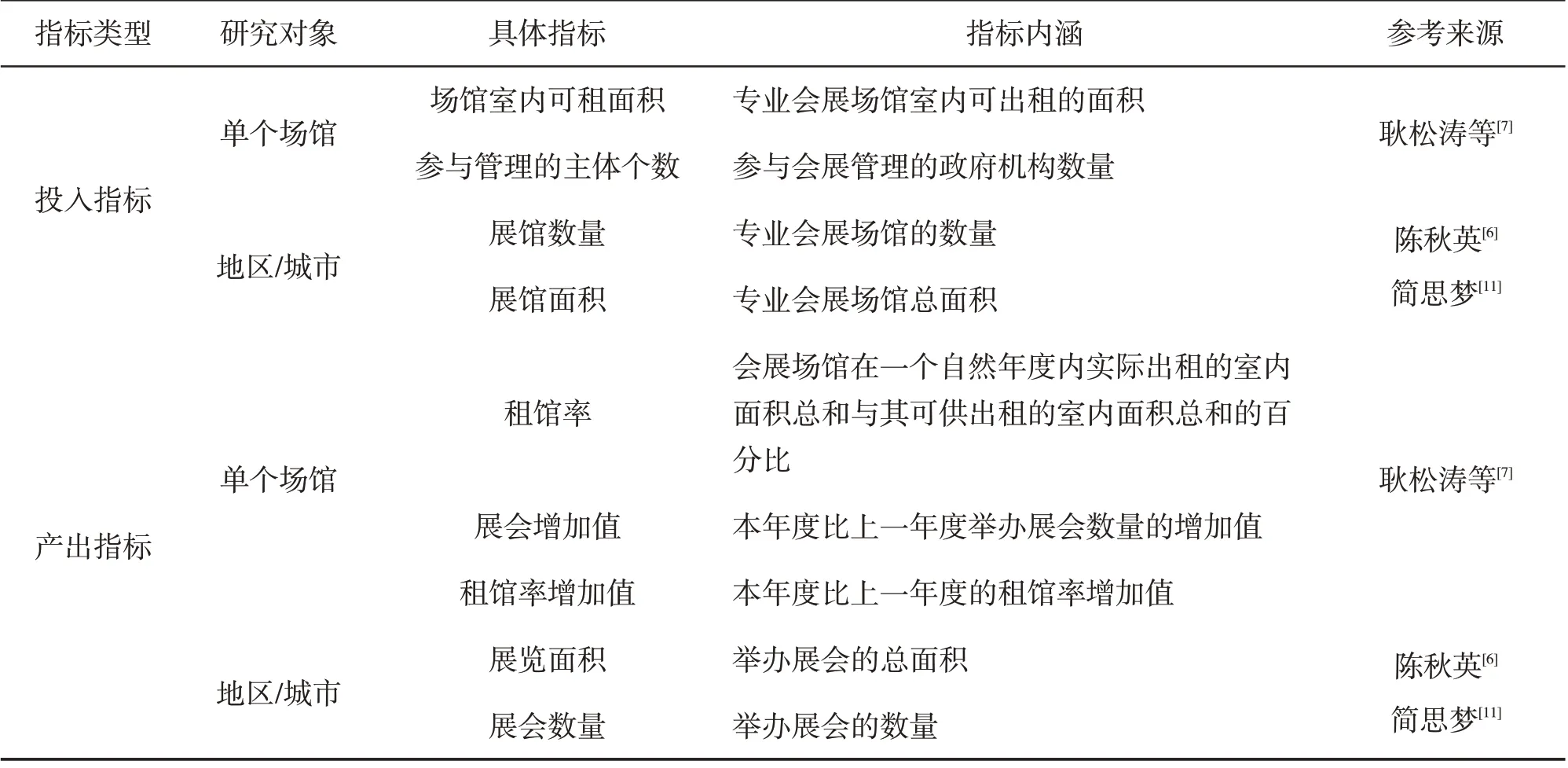

(三)指标的选取

在以往研究中,单个场馆使用效率研究和地区场馆整体使用效率在指标选取上存在一定的差异,具体选取情况如表1所示。

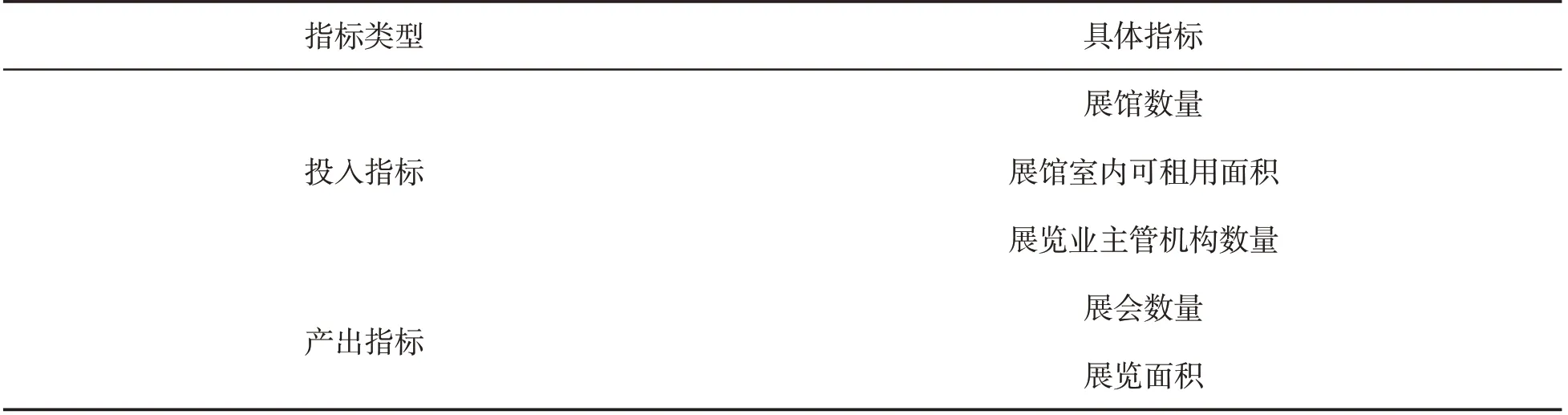

与出租率相比,使用效率是将资本、劳动力、技术等全部要素作为投入因素,将展出总量和质量作为产出因素。对于城市场馆的使用效率而言,投入要素除了考虑展馆的总数量、可供出租总面积等资本要素外,还应当兼顾劳动要素或技术要素的投入,但由于各地会展业管理人员和从业人员数量难以查证,而政府主管机构及行业协会的数量则能体现该地区行业的监管力度,故被作为投入要素来替代。在产出要素上除了考虑展会数量和展览面积等量化因素外,还应当兼顾行业的品牌化程度,如UFI认证数量。但在测算过程中UFI认证数量无法表现出一致性,因此未将其纳入定量指标中,仅作为定性分析的依据之一。

(四)研究对象

会展业联动效应较强,产业的发展与城市的经济发展水平等密切相关,通过简单随机抽样来选取样本的研究价值具有较大的局限性,因此本文在样本筛选时首先根据2019年各城市经济总量对其进行分层,兼顾其会展业发展规模①从2018年《中国展览数据统计报告》中城市综合展览指数排名前50名中选取。和不同层次城市占比等因素在每层中选择有代表性的城市共28个。为方便统计对各城市进行编码,样本分别是:GDP 在20 000 亿元以上的:上海、北京、深圳、广州、重庆(分别编码为A1、A2、A3、A4、A5);GDP 在10 000 ~20 000 亿元的:苏州、成都、武汉、杭州、天津、长沙、青岛、郑州(分别编码为B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7、B8);GDP在5 000 ~10 000亿元的:济南、西安、大连、昆明、沈阳、厦门、长春、石家庄、哈尔滨(分别编码为C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8、C9);GDP在5 000亿元以下的:南宁、贵阳、太原、兰州、桂林、海口(分别编码为D1、D2、D3、D4、D5、D6)。

表1 相关文献关于会展场馆使用效率评价的指标选取

表2 本文选取的投入和产出指标

(五)数据来源

本文所选用的指标数据全部来源于《中国展览数据统计报告》,以及中国国际贸易促进委员会编制的《中国展览经济发展报告》,根据所选取指标数据的可获得性,共收集了2015—2018年共4年数据。

三、各城市会展场馆使用效率分析

(一)使用效率

在管理经济学中,效率是对投入要素的有效利用程度,“效率高”则是指用最少的投入获得最大或预期的产出。会展场馆并不生产具体的产品,其产出主要为服务,因此场馆的资源配置效率主要体现为使用效率。本文采用DEA模型计算的会展场馆使用效率主要包括技术效率、纯技术效率和规模效率。1.技术效率是由纯技术效率和规模效率的乘积构成的,可以反映会展场馆对投入要素的综合利用能力;2.纯技术效率表示技术要素的配置效率,反映政府管理机构数量、管理者的才能等对场馆使用效率的影响程度;3.规模效率表现为场馆数量、规模等资本要素对使用效率的作用和影响,规模效率无效,而规模效率无效又可分为规模报酬递增和规模报酬递减;4.使用效率取值为1时表明相关投入要素配置有效,不足1时,值越高说明投入产出效率越高,资源配置合理程度就越高。

(二)各城市会展场馆使用效率测算结果与分析

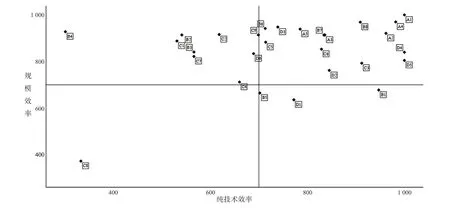

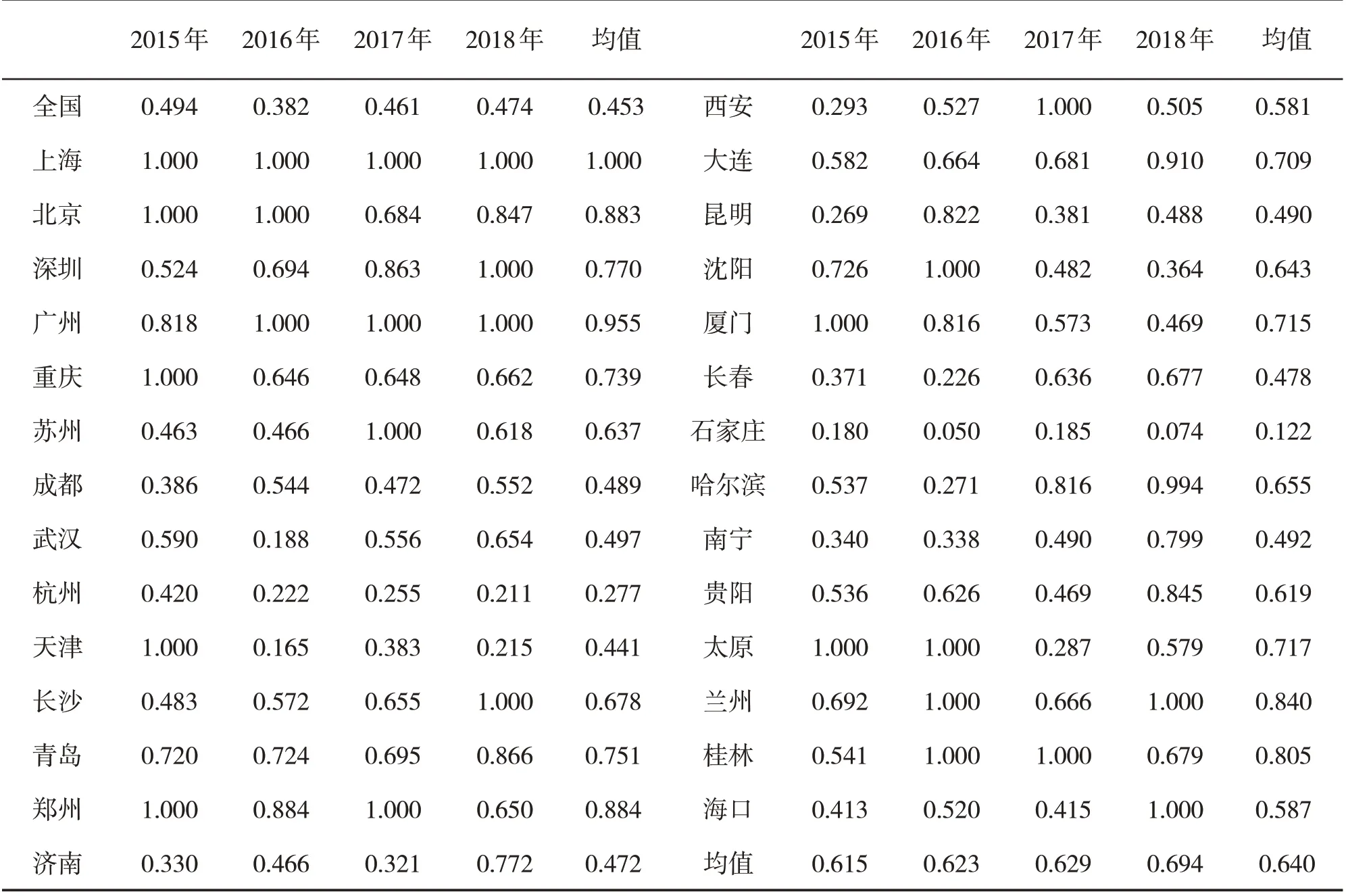

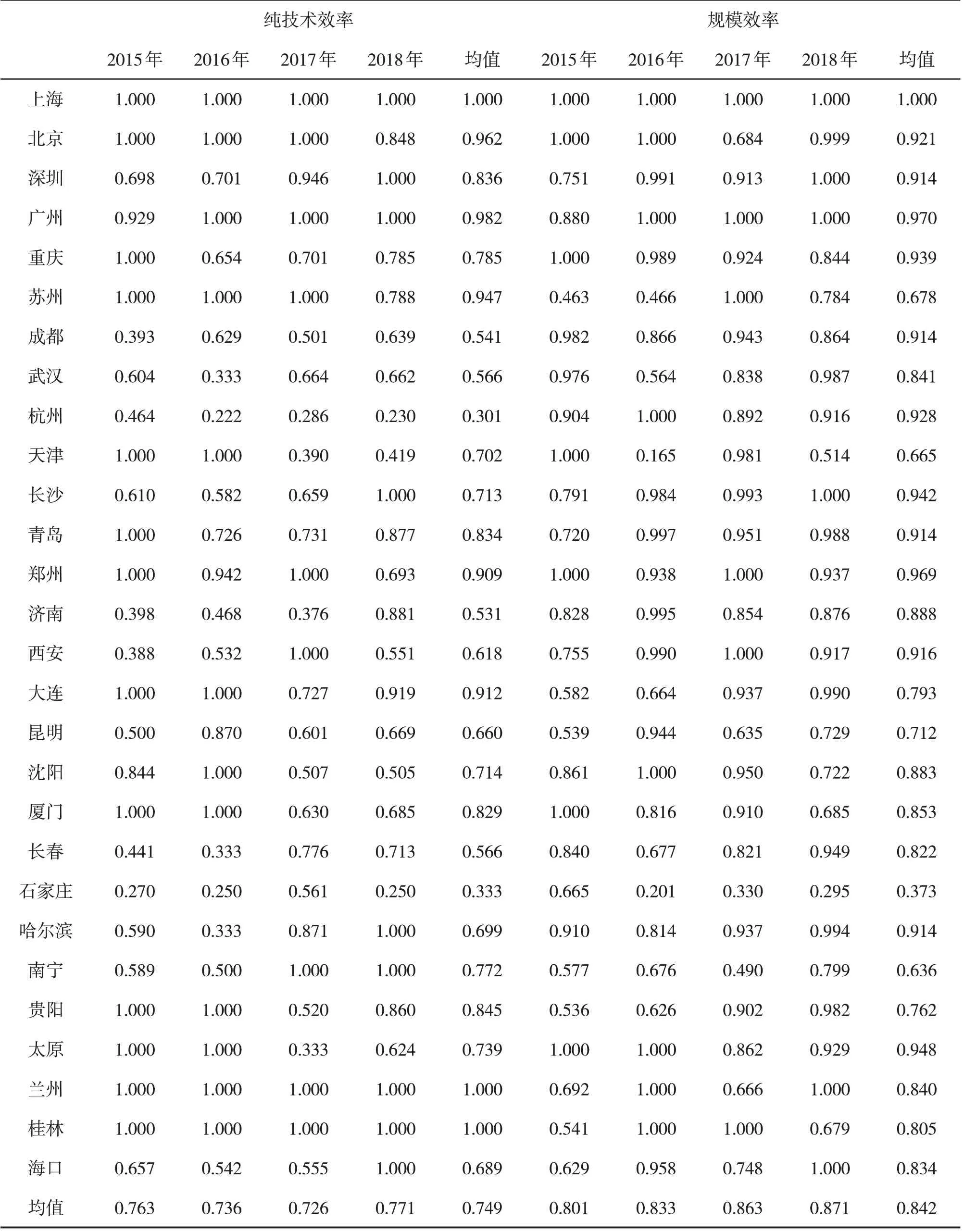

利用DEAP2.1软件,计算得到2015—2018年28个城市会展场馆使用效率各项指标,如图1、表3、表4所示。总体来看(图1),纯技术效率较高的城市不仅集中在上海、广州等会展中心城市,在其他非会展中心城市也存在,如兰州、桂林、贵阳等;纯技术效率超过0.7的多集中在直辖市、省会城市、副省级城市等,且品牌化程度(UFI、IAEE 认证数量)普遍高于平均水平,而在东北、西南等地区城市中技术投入的低效率普遍存在;个别城市“虹吸效应”凸显,如北京之于石家庄和天津等。从规模效率层面看,上海、北京、广州等地规模效应接近有效,深圳、重庆、成都、杭州、长沙、郑州、青岛、西安、哈尔滨等城市均大于0.9,处于较高水平,证实会展业产业集聚与城市经济发展水平间的相互作用,说明产业集聚与效率均衡存在一定关联。

图1 28个城市技术效率散点图

表3 技术效率值

表4 纯技术效率值与规模效率值比对

1.技术效率分析

如表3所示,统计年份中,全国会展场馆技术效率值均值为0.453,说明全国会展场馆相关投入资源浪费超过50%;样本间波动较大,最高值为1,最低值为0.122,差距悬殊,是资源投入过剩或产能不足的具体体现。样本城市的平均技术效率多未达到有效状态,在空间分布上呈现一定特征:(1)以上海、北京、广州、深圳为代表的会展中心城市多为产业集聚地,使用效率普遍高于其他地区城市,且从权威认证数量(包括UFI、IAEE等)来看,品牌化程度较高;(2)调查样本中,南北方城市在均值上差距不显著,总体上南方城市在技术效率方面略优于北方城市,北方城市之间的波动程度大于南方;(3)东部沿海城市使用效率普遍高于内陆城市;(4)直辖市、经济特区、省际城市与区际城市非均衡性凸显,“规模积累”效应逐渐显现,如北京与天津、石家庄,上海与苏州、杭州等。

2.纯技术效率分析

如表4,28 个城市会展场馆的纯技术效率均值为0.749,说明样本城市技术要素的利用水平整体较高。成都、武汉、杭州等16个城市技术效率低于平均值,在分布上呈分散状,以东北、西南地区居多。杭州和石家庄低于0.3,但造成技术效率低下的原因却不相同,其中杭州技术效率较低的原因表现为技术要素投入增速高于产出的增速,品牌化程度较高,而石家庄则是因为产能不足,在多个调查年份中,其会展场馆的展出数量和面积均不理想,且品牌化程度较低。

3.规模效率分析

如表4,样本城市会展场馆的规模效率均值为0.842。从各城市来看,苏州、天津、石家庄、南宁的规模效率值低于0.7,表明这四个城市的场馆投资规模存在资源过剩或产能低下等问题,亟需完善运营管理,提高会展场馆的规模效益。深圳、广州、长沙、青岛、大连、贵阳等城市呈现规模报酬递增状态,增长势头可观,可通过采取增加场馆数量和可租用展览面积的措施来提高规模效率。

四、结论

会展场馆不仅是展会的集聚场所,还是产业上下游企业的重要集聚区,而会展场馆的集聚程度则反映了地区会展业的发展水平。在过去的研究中,场馆空间上的集聚特征及规模效应一直是被研究的焦点,而由集聚引发的地区发展不平衡却较少被关注。

2015—2018年间中国会展场馆发展势头迅猛,会展场馆使用效率总体呈增长趋势,同期国内总展览面积呈正向增长,说明场馆的使用效率与会展产业的发展程度具有较强的关联性,与假设H3较为一致。总体来看,会展中心城市是会展业的集聚区,规模效率和纯技术效率均接近有效,表明假设H1是存在的;各城市会展场馆使用效率差异明显,总体发展趋势存在波动性,在空间上呈现一定的特征,区域发展不平衡现象逐渐凸显,再次说明会展业是一个对经济、区位依赖程度较高的产业,但部分非会展中心城市的纯技术效率高于国内一般水平,产业存在较高的增长潜力,说明假设H2存在合理性。

场馆使用效率的不均衡反映了会展业发展的不平衡,而会展业的不平衡有其内在的形成机理,如产业本身的集聚特征、对经济和区位环境的依赖程度,与此同时西南部城市会展业的快速增长也反映了区域平衡发展外在干预机制的有效性。区域发展平衡并非是要求追求不同经济发展水平的城市实现同样的发展结果[12],也并非是简单的空间分布的平衡,通过德国会展业的经验得知,在每个城市都获得会展业的成功发展是不现实的,而保证每个州都有一个会展中心城市的发展理念则证实了围绕产业特色形成的地域分工是推动会展业区域发展平衡的有力举措[13]。

(一)发展机会带动发展能力

每个地区或城市在资源禀赋等要素条件上存在差异,简单地通过区位和经济发展水平去判断会展业的发展潜力是不全面的,因此国家政策和资源配置的导向性可以为地区创造平等发展的机会。但是发展机会不等同于发展结果,各地还要依托产业特色制定和实施导向型政策,如税收政策、补贴政策等,进一步破除由内在机制引发的产业集聚所带来的规模效应和循环积累[12],提升地方发展特色会展业的能力。

(二)从“虹吸效应”到“溢出效应”的转化

研究发现,会展中心城市的“虹吸效应”逐渐显现,如北京之于天津、石家庄的不均衡较为显著。一方面“虹吸效应”是市场经济发展一定程度的产物,从规模经济、技术创新等方面有其存在的合理性;另一方面,对于差距悬殊的地区还要适当进行疏解,促进中心城市的溢出效应,降低负面影响。继续推进以城市群为共同体的发展模式,充分利用地区间资源禀赋的差异错位发展,如实施国家区域发展战略等;建立城市群资源共享机制,非中心城市可共享中心城市的公共资源,中心城市可分解部分功能给周边城市,提高城市的运行能力;引导重要投资项目落地周边城市,发挥要素拉动的作用,如国家会展中心(天津)的建设等。

(三)技术创新推动特色发展

研究表明通过产业集聚,会展业可以提高学习效应、降低经营成本,而适度平衡区域发展可以改善行业竞争环境,鼓励各地差异化定位,发展特色会展业,在缩小地区差异的同时,提高行业应对风险的能力。值得关注的是,对于会展场馆而言,使用效率低下既可能由规模不合理造成,其中包括规模过剩、规模较小无法适应市场需求,又可能由管理、科技创新等技术效率低下导致。改善技术要素的生产效率可以在其他要素投入相对不变的情况下提高行业的收益,促进产业创新,如OMO双线展会模式等,将传统展会同新零售相结合,提升抗风险能力;关注资本、技术、劳动力之外的要素投入,如环境要素,依托城市环境,完善会展旅游这一新业态,提升自身在深度细分市场上的专业化能力。总体来说,基于要素拉动的产业发展模式仅是发展机会上的平衡,是不可持续的。尤其是在当下市场环境复杂的情况下,如何实现产业转型升级,提高抗风险能力是会展业亟待解决的问题,也是未来的研究重点之一。