农村闲置宅基地及房屋退出意愿计量分析

2020-11-05刘同山陈晓萱

刘同山, 陈晓萱

(1. 南京林业大学 农村政策研究中心, 江苏 南京 210037;

2. 南京林业大学 经济管理学院, 江苏 南京 210037)

近年来,随着工业化、城镇化的持续推进,同时受计划生育政策的影响,农业农村人口持续减少。国家统计局的数据显示,中国乡村人口的数量在1995年达到8.59亿人(占比70.97%)的峰值后逐年减少,至2018年已经减少到5.64亿人(占比40.42%)。20余年来农村人口减少了近3亿人,从理论上讲,农村人口数量减少应当伴随着农村建设用地规模的缩小,但中国的实际情况恰恰相反,在乡村人口大量减少、农民持续向城镇迁移的背景下,主要被用作宅基地的农村建设用地不仅没有减少,反而大幅增加。中共中央、国务院印发的《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》中的数据显示,2000—2011年,在农村人口减少1.33亿人的情况下,以农村宅基地为主的农村居民点建设用地反而增加了3045万亩。2011年以后,这种情况仍未得到扭转。原国土资源部的土地利用变更调查数据显示,至2016年,全国村庄用地面积达到28800.5万亩,短短5年时间,又在2011年的基础上增加了747.2万亩。农村宅基地大量闲置浪费,是造成上述不合理现象的一个重要原因。

农村宅基地是房屋之基。长期以来,农村宅基地交易受到法律法规和政策的严格限制,加之“房地一体”,这实际上也导致农民的房屋财产权难以实现,因此,在城镇化进程中与农村宅基地低效率利用相伴的是大量农村房屋的长期闲置。国家统计局的数据显示,2012年,中国农村居民人均住房面积为37.1平方米,每平方米的住房价值为689.1元,假如从农村向城镇迁移的人口以2018年的1790万人计算,则农村每年将会新增6.64亿平方米的闲置住房,折合市场价值超过4570亿元。一旦考虑到存量,农村长期闲置房屋的价值将十分惊人。农民是弱势群体,农村是落后地区,大量的农村房屋资产长期闲置,对农民进城、乡村振兴乃至中国经济发展毫无益处。

在城镇化继续推进和乡村振兴的大背景下,如何消除因农村人口向城镇迁移引发的农村宅基地以及房屋闲置是一个十分紧迫而重要的问题。一方面,农村宅基地及房屋长期闲置,造成了土地资源的浪费。农民进城后,城市建设用地自然就会增加,问题是进城农民没有退出他们在农村的建设用地(主要是宅基地),从而造成了土地资源的严重“浪费”[1]和城乡建设用地的“冰火两重天”[2]。另一方面,乡村振兴需要资金,而农民最值钱的财富是土地及房屋。激活农村闲置宅基地及房屋交易市场,实施农村闲置宅基地及房屋有偿退出,提高其财产功能,有助于为乡村振兴筹集资金等。[3-4]正因如此,国家启动了宅基地制度改革,陆续推进和完善相关制度和政策。[5]2018年9月,中共中央、国务院印发的《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》指出,要“维护进城落户农民宅基地使用权,引导进城落户农民依法自愿有偿转让宅基地使用权;建立健全依法公平取得、节约集约使用、自愿有偿退出的宅基地管理制度”。2019年5月,在此基础上,中共中央、国务院发布的《关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见》中增加了“探索对增量宅基地实行集约有奖、对存量宅基地实行退出有偿”的政策。可见,农村闲置宅基地退出和集约利用已经成为农村改革的前沿领域。调查分析农村闲置宅基地及房屋闲置情况,进而考察农户的闲置宅基地及房屋自愿有偿退出意愿及其影响因素,对于更好地落实国家的大政方针、提高农村建设用地尤其是宅基地利用效率[6]、保障农民房屋的财产权利,都有着重要的理论和现实价值。

一、文献综述:影响宅基地退出意愿的经济、社会与制度因素

近年来,伴随着农民向城镇迁移以及农村宅基地制度改革的深化,越来越多的学者对农民宅基地退出意愿的影响因素进行了研究。总体而言,大部分学者强调城镇化进程中的农户分化是一些农户尤其是“离农、进城”农户想要有偿退出农村宅基地的根本驱动因素[7-9]。农村宅基地不仅有经济功能,还有社会功能,而且其功能的发挥受法律法规政策的约束,据此可以把影响农民闲置宅基地及房屋退出意愿的因素大致分为三类。

(一)经济因素

随着农村宅基地由基本居住保障性向资产性转变,其功能重心亦发生转移,保障功能逐步削弱,财产功能逐步增强[10],因而农村宅基地退出“利大于弊”还是“弊大于利”[11],或者说退出的成本收益是影响农民宅基地退出决策的关键[9]。因此,农村宅基地退出的补偿标准越高,农民退出宅基地的意愿越强[10];而退出补偿低,无疑会抑制农民的宅基地退出意愿[11]。

除了外在的经济因素,农户家庭自身的经济状况也至关重要。一些研究发现,家庭人均财富、家庭年收入越高的农户,越愿意以获得货币化补偿的方式退出农村宅基地;[7,12-15]家庭宅基地地块数(或面积)与其宅基地退出意愿呈负相关[16-17];家庭需抚养的子女数量对农民宅基地退出意愿有负向影响[13,18];城镇生活稳定性强或者说拥有更为充分的城市社会保障,对农民的农村宅基地退出意愿有正向影响[19-21]。

(二)社会因素

农村宅基地是农民“生于斯、老于斯”的情感寄托,也是其生活居住及社会交往最重要的场所,宅基地的保留对于他们而言就是保留了乡愁。王静等(2015)基于天津市静海县140户农户调查数据分析发现,对不愿退出农村宅基地的原因,分别有45.7%和36.4%的受访者认为人际环境的改变和不适应城镇的生活是导致他们不愿意退出宅基地的非常重要的因素。[20]从另一个角度来说,若是城镇社会网络能够满足农民在城镇的情感诉求[22],从而增强其对城市生活的适应性和认同感,就能弱化其对农村传统社会网络的依赖。

龚宏龄(2017)对重庆7个区县651份农户调查问卷分析发现,农村宅基地的社会功能不仅包括情感寄托功能,还有归属承继功能,两者都对农民的宅基地退出意愿有显著影响。[23]这两方面的社会功能越强,农民越不愿意退出农村宅基地。刘嘉豪等(2020)通过对赣南地区12个自然村进行调查研究发现,在宗族型农村,宅基地也被大部分村民视为祖业,宅基地退出态度受祖业观念影响显著,宅基地退出意愿表现为总体偏弱,且呈现出年纪越大越不愿意退出的特征。[24]在这些农民看来,祖业的传承十分重要,多数农村宅基地都是祖辈遗留下来的。这就正如费孝通在《江村经济》一书中提到的“传给儿子最好的东西就是地,地是活的家产”,一定程度上解释了为何家庭抚养子女数会对宅基地退出意愿产生负向作用。

(三)制度因素

现行的户籍制度黏附着城乡差别化的入学、住房、养老保障等权利配置功能,严重制约着宅基地的社保功能向资产功能的转化,是影响农户宅基地退出意愿的关键因素,随着户改力度的加大,农户宅基地退出意愿有所提高。[12]同时,当前我国城乡二元的社会形态依然存在,黏附于户籍制度上的城乡之间的住房、医疗、养老、教育等制度体系还存在一定的差异,相关研究发现,为农民提供的社会保障水平越高,农民对于土地的依赖性就会越小,同时解决了社会保障问题的农民往往更愿意到大城市发展,退出宅基地的意愿就更加强烈。[25]尽管农民工进城,甚至在城镇购买了住房,但是如果其不能享有城镇居民的各种社会保障待遇,且其子女在入学受教育方面,往往存在很大困难,这将导致进城农民工在城镇生活的成本远远高于城市居民,在一定程度上影响了其留城定居的积极性,进而影响到其对于农村闲置宅基地退出的行为选择。[26]

农村宅基地的退出涉及到不同主体之间的产权交易。对于农村宅基地而言,几十年来的限制交易,可能会影响农民对农村宅基地的产权认知状况,进而影响其退出意愿。有学者发现,如果农民认为农村宅基地可以自由交易,则其宅基地退出意愿会显著提高。[7]许恒周等(2013)基于天津248份农民工调查问卷发现,对于新生代农民工而言,宅基地权证能够显著提高其农村宅基地退出意愿。[27]邹伟等(2017)对江苏省1456个农户(其中有过农村宅基地退出行为的农户102户)计量分析发现,有无农村宅基地权证,会显著影响农户的宅地基退出行为,拥有宅基地权证的农户退出宅基地的概率更高。[9]但是,彭长生等(2019)对安徽、湖南两省512户农户的调查数据计量分析发现,确权对农村宅基地流转的影响不显著,而且会让农民更不愿意接受征地。[28]这一结论意味着,确权可能会降低农民的宅基地退出意愿。

上述文献虽然为进一步研究宅基地退出奠定了重要基础,但是,现有文献在考察农民宅基地退出意愿时,主要是笼统地询问农民是否愿意退出宅基地,却没有具体分析农户家里是不是有闲置宅基地。拥有一处宅基地和拥有多处宅基地的农民,影响其农村宅基地退出决策的因素显然不尽相同。对于只有一处农村宅基地的农民而言,农村宅基地退出不仅关系到退出收益,还关系到其农民身份和生活方式的转变。如龚宏龄(2017)所指出的,当农户只在农村拥有一处住宅时,宅基地对于他们而言意义非凡,不仅是其全家安身之所,也是心灵的最终归属地和情感寄托之物。[23]而且,无论是多处还是一处,没有闲置宅基地的农民,与有闲置宅基地的农民,二者的农村宅基地退出意愿也明显不同。因为提高农村宅基地利用效率是我们研究的出发点,所以从农村人口向城镇迁移引发的农村宅基地和房屋闲置出发,针对有闲置宅基地和房屋的农户进行重点分析,不仅更加合情合理,其政策含义也更加清晰。

二、农村宅基地占有及宅基地、房屋闲置情况:基于两次农户调查

(一)两次农户调查及相关情况说明

考察农民的闲置宅基地有偿退出意愿的影响因素,一个基本前提应当是找到家里有闲置宅基地的农户。我们于2018年1—3月在黄淮海农区6省20县做了1026户农户问卷调查,在有宅基地的1011户农户(有些样本农户因村庄撤并和集中居住而没有宅基地)中,164户农户家里有闲置宅基地,占比16.22%。考虑到有闲置宅基地的农户样本数量偏少,对农民的宅基地退出意愿进行计量分析的说服力不够强,2019年7—8月,我们又在苏、鲁、皖三省补充做了935份农户问卷调查,其中有闲置宅基地的农户样本为104份。两次调查,共得到268份有闲置宅基地的农户样本。

农村宅基地的主要用途是盖房。一般而言,农民认为只有没盖房的、“完全闲着”的宅基地,才是闲置宅基地,已经盖上房屋的宅基地不能被称为闲置宅基地(1)2018年黄淮海农区和2019年苏鲁皖三省的调查数据,农户家里是否有闲置宅基地和是否有闲置房屋的相关系数为分别为0.45和0.41,表明是否有闲置宅基地和是否有闲置房屋有相关性但相关性不强,二者不是一回事。。然而,从提高农村宅基地利用效率和人地资源匹配的角度看,农村宅基地盖上房子但房屋闲置的,其宅基地实际上并没有得到有效利用,因此,本文将有闲置房屋的也认定为有闲置宅基地。两次调研,共得到有闲置房屋的农户样本281份,其中,2018年黄淮海农区调研和2019年苏鲁皖三省调研得到的有闲置房屋的农户样本数分别为142份、139份。

下面将以2018年黄淮海农区调研数据为主,以2019年苏鲁皖三省调研数据作为补充,分析农村的闲置宅基地和房屋情况,进而考察影响农民闲置宅基地退出意愿的因素。

(二)一户多宅、面积超标与宅基地及房屋闲置

农村宅基地集约化利用程度不高的一个直观表现,是“一户多宅”和人均宅基地面积过大。两次农户调研发现,无论是在黄淮海农区,还是在苏鲁皖三省,当前农村的“一户多宅”和人均宅基地面积过大现象都非常严重。

“一户多宅”方面,通过对2018年黄淮海1026户农户样本数据分析发现,除15户农户因本村实施宅基地退出、集中上楼居住导致自家拥有的宅基地总面积为0外,剩余的1011户农户平均有1.57处宅基地(SD=0.72),其中有2户农户的宅基地多达6处,家里却分别只有7口人和13口人。“一户多宅”的直接后果就是农户拥有的宅基地面积过大。调查的1011户拥有农村宅基地的农户,平均每户占有的宅基地面积接近0.66亩(SD=0.48),约合437.44平方米,其中1户宅基地面积竟然多达8亩。以山东省为例,《山东省农村宅基地管理办法》规定:“平原地区的村庄,每户面积不得超过200平方米;占用未利用土地的,可适当放宽,但最多不得超过264平方米。”但是,山东省有农村宅基地的270户受访农户中,237户农户(占比87.78%)的宅基地面积都超过了200平方米,户均宅基地面积高达426.1平方米。可见,农户实际占有的农村宅基地面积,远高于政府确定的面积标准上限。

人均宅基地面积是比“一户一宅”更为合理的一个指标。这是因为农户可以分户,父子分户甚至夫妻分户,(2)农业农村部《中国农村经营管理统计年报(2015-2018年)》的数据显示,2015年,全国农户数量为2.67亿户,2016年增加至2.69亿户,2018年进一步增加至2.73亿户。在2018年农村人口向城镇迁移1790万人的情况下,农户数量不减反增,无疑是分户造成的。而人却是不可再分的最小核算单位。那么,黄淮海农区农户家庭人均占有多少宅基地呢?1011户农户,家庭人均占有的宅基地面积接近0.14亩,亦即92.27平方米,其中,73户农户(占比7.2%)家庭人均宅基地面积超过0.30亩(200平方米)。也就是说,仅农户家里一个人占有的宅基地面积就已经达到了《山东省农村宅基地管理办法》中规定的平原地区村庄每户的宅基地面积。

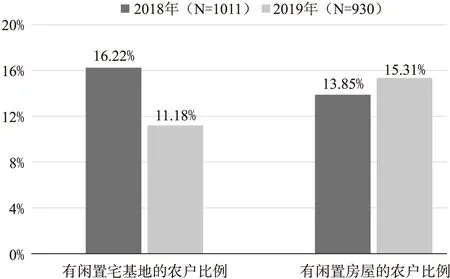

显然,农民不需要如此多的农村宅基地。更不要说随着大量农民常年外出务工,当前很多家庭早已举家迁移至城镇——在2015年外出的1.69亿农民工中,举家外出的农民工就占22.78%(3)数据来源:国家统计局农村社会经济调查司2016年出版的《中国农村经济主要数据(1978-2015)》。。由于“供大于求”且限制流转,进城农民闲置的宅基地没有退出的通道,所以大量的农村宅基地被闲置,一些宅基地即使盖上房屋,也无人居住,导致“房地一体”长期闲置。2018年黄淮海农区调查获得的1011户拥有农村宅基地的样本农户中,有16.22%的农户(164户)家里有闲置宅基地,有13.85%的农户(140户)家里有闲置房屋。

2019年7—8月笔者对苏、鲁、皖三省的补充调研也发现,927户(其他8户因已经上楼集中居住而没有宅基地)家里有宅基地的样本农户,平均每户有宅基地1.44处,户均宅基地面积367.78平方米。人均来看,苏、鲁、皖样本农户家庭人均占有宅基地面积为77.12平方米,虽然低于黄淮海农区的户均或人均宅基地面积,但这次调查同样发现农户宅基地存在面积过大的问题。此外,15.31%的样本农户家里有闲置房屋,是农户宅基地面积过大且使用效率低的一个证据。

在2019年的苏、鲁、皖三省调研中,有930户样本农户回答“你家有闲置宅基地吗?”。结果表明,有104户(占比11.18%)农户家里有闲置宅基地,这一比例低于2018年调研的黄淮海农区中有闲置宅基地农户的比例(16.22%),而且苏、鲁、皖三省农户买卖过宅基地的比例为8.47%,也低于2018年黄淮海农区买卖过宅基地的农户比例(12.21%)。

图1 农村宅基地及房屋闲置比例

苏、鲁、皖三省拥有闲置宅基地农户的比例之所以显著低于黄淮海地区的农户比例,除样本选择区域、人地关系等原因外,还有两个可能的原因:一是农户建造的房屋更多,从而减少了宅基地闲置比例——苏、鲁、皖三省农户拥有闲置房屋的比例(15.31%)高于黄淮海农区拥有闲置房屋的农户比例(13.85%);二是两次调查的时间不同,2018年黄淮海农区调查是在1—3月份春节前后,此时农民工集中返乡,因此选择偏差较小,而2019年苏、鲁、皖三省调查则在7—8月份年中开展,受访者主要是留在农村发展的人员,与常年外出务工、经商甚至举家迁移至城市的人相比,留在农村发展的家庭宅基地使用需求更大(拥有的闲置房屋更少也可以佐证这一观点),因而家里有闲置宅基地的比例较低。

三、变量说明与计量方法

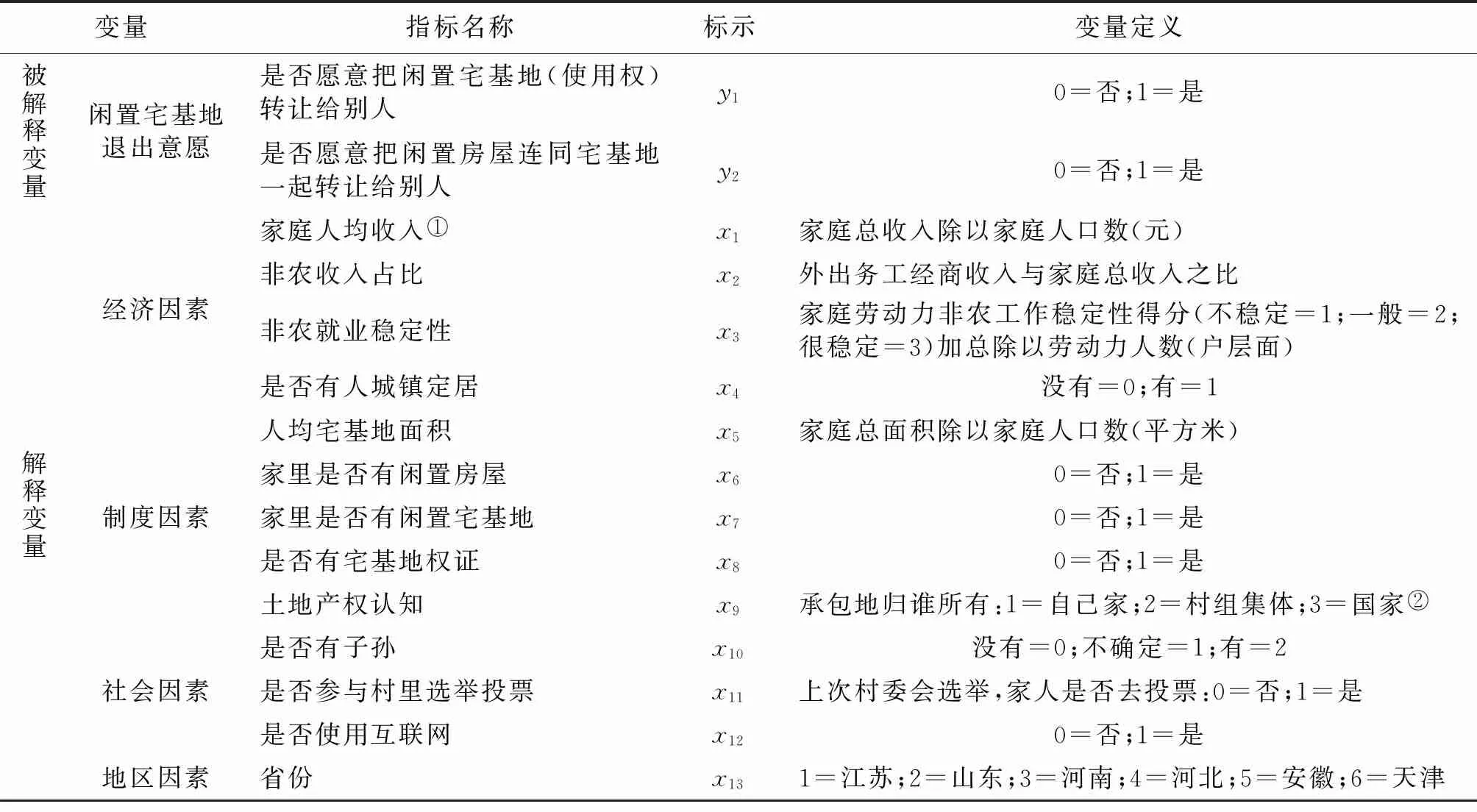

(一)变量说明

因为要考察影响农民闲置宅基地退出意愿的因素,且前文已经说明,将拥有闲置房屋视作有闲置宅基地看待,所以计量分析时,将农民的闲置宅基地退出意愿、农村闲置房屋退出意愿两个变量作为被解释变量。借鉴现有文献[7,13,14,23,28],本文把影响农民闲置宅基地退出意愿的因素,或者说解释变量,分为经济因素(包括家庭人均收入、非农收入占比、农户层面的非农就业稳定性等)、社会因素(包括是否有子孙、是否有人城镇定居、社区民主参与等)、制度因素(土地产权认知、是否有宅基地权证、人均宅基地面积等)。由于在调查询问时,已将闲置宅基地退出价格设定为当地市场价格,且假定受访人知道这一价格,这相当于控制了闲置宅基地退出的价格。

另外,前文已经说明,对农民而言,闲置宅基地和闲置房屋不是一回事。理论上看,有闲置宅基地的农户,如果家里还有闲置房屋,则闲置宅基地退出的意愿更强——因为他已经有闲置的房屋,以后用闲置宅基地建房的可能性大幅减少;反之亦然——因为如果需要,农户可以将闲置旧房屋转让后,再用闲置宅基地建设新房屋。虽然二者相互影响,但是是否有闲置宅基地和是否有闲置房屋,是由人口分化、职业分化、城乡迁移以及制度因素决定的,并不是内生的(4)也就是说,一个农户有闲置宅基地,并不必然会有未盖房屋的闲置宅基地;反之亦然。,故可以不考虑互为因果造成的内生性问题。因此,计量分析农民的闲置宅基地或闲置房屋退出意愿时,要分别将家里是否有闲置房屋、是否有闲置宅基地纳入计量模型。

对选定的变量检验发现,除非农收入占比与非农就业稳定性、非农收入占比与是否有子孙的相关系数最大,都为0.33以外,其他变量间的相关系数绝大部分都在0.30以下,而且变量间的条件数为16.97,可以认为变量之间不存在多重共线性,适合进行计量分析。

表1 变量、指标与具体测量标准

(二)计量模型设定

理论分析部分已经论述,闲置宅基地退出,是追求效用最大化逻辑下的农户层面上的决策。可以假定作为受访者的户主或家里的主事人,会综合考虑其家庭的各种情况而不是完全基于自身偏好,给出对于家庭而言最优的选择。因此,本文没有将受访者的个人特征纳入模型。入户调查时,调查员鼓励家庭成员就是否愿意有偿退出自家闲置宅基地和房屋的问题充分交流后,由受访人代表全家做出选择,这也在一定程度上减少了将受访人意愿作为农户家庭意愿产生的偏差。

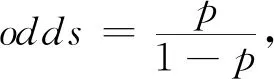

受访者报告的其家庭闲置宅基地退出意愿只有“愿意=1”和“不愿意=0”两种,是典型的二值选择问题,故可以采用二值Logistic模型进行计量分析,建立如下回归模型:

(1)

式(1)中,y代表农民是否愿意退出农村闲置宅基地,y=1表示愿意退出,y=0表示不愿意退出;p代表农民愿意退出闲置宅基地的概率;xi(i=1,2,…,n)表示可能影响农民农村闲置宅基地退出意愿的第i种因素。

上述转换过程即所谓的Logit变换,经过Logit变换后的Logistic回归方程为

Logit(p)=α+β1x1+…+βixi+ε

(2)

式(2)中,α表示常数项,βi是回归系数,ε是随机误差项。

四、实证结果分析

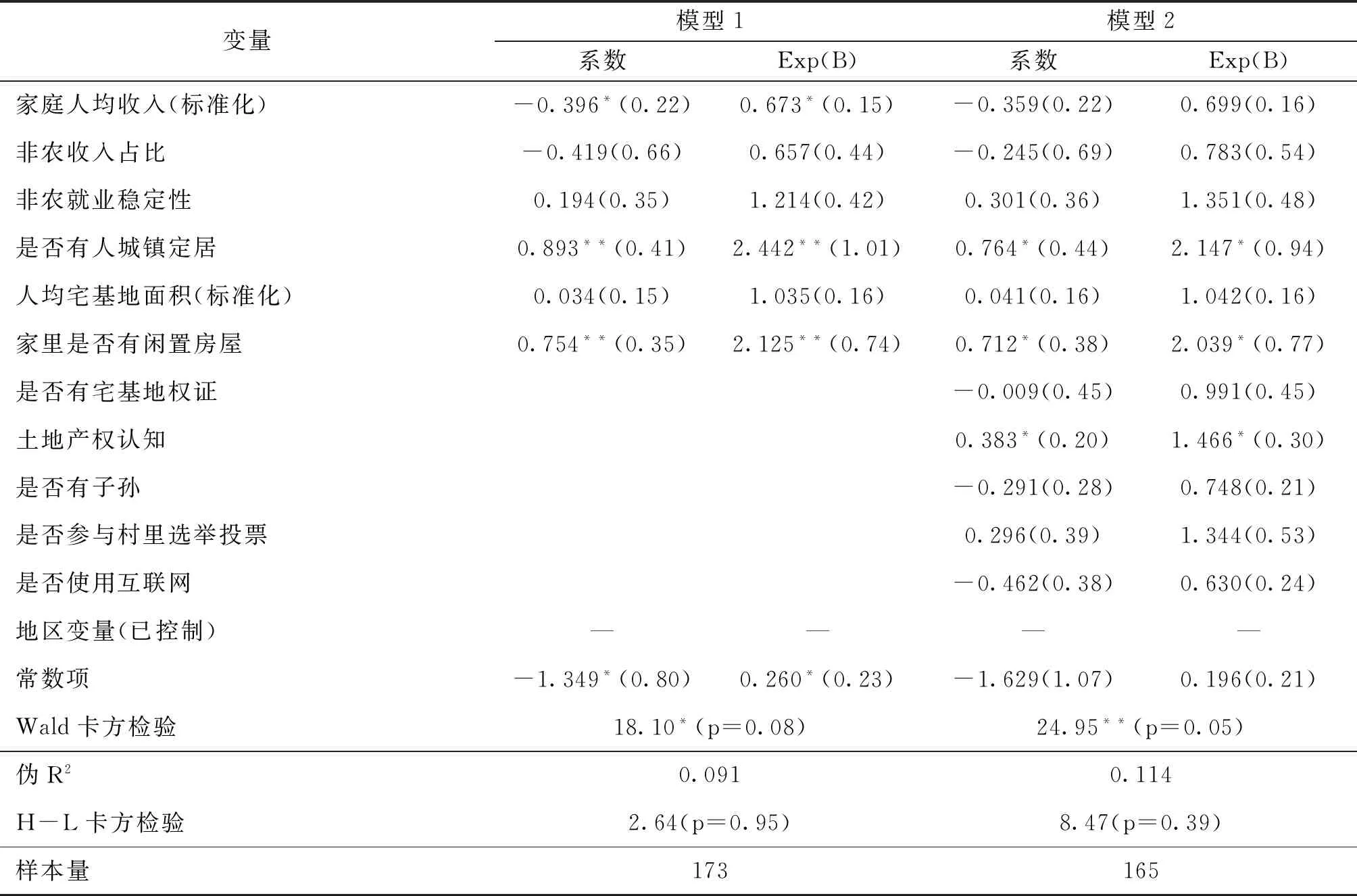

如何以“再配置”实现城镇化进程中农村土地资源的优化利用是我们关注的核心问题。本文首先关注农户离农、进城和农村宅基地利用状况对农民闲置宅基地退出意愿的影响,然后再考虑其他因素的作用,纳入是否有宅基地权证、土地产权认知等变量,并利用Stata15计量软件,得到如表2所示的回归结果。

表2 农民闲置宅基地退出意愿的回归结果

本文对模型1和模型2的回归结果的拟合优度进行H-L(Hosmer-Lemeshow)检验,发现两次回归的模型显著性水平p值都远大于0.1,表明数据拟合良好,适合进行Logistic回归分析。

模型1的回归结果表明,标准化后的家庭人均收入、是否有人城镇定居和家里是否有闲置房屋,都会显著影响农民的闲置宅基地退出意愿。具体来看,在其他条件不变时,标准化处理后的农户“家庭人均收入”的回归系数为-0.396,且在10%的水平上显著,表明所在家庭人均收入与农民的闲置宅基地退出意愿呈反向关系,又因发生概率比Exp(B)为0.673,表明标准化后的家庭人均收入每提高1个单位,会导致农民愿意退出闲置宅基地的概率降低32.70%;“是否有人城镇定居”的回归系数为正(0.893)且发生概率比Exp(B)为2.442,且在5%的水平上显著,表明与没有家人在城镇定居的农户相比,家里有人在城镇定居,会让农民愿意退出闲置宅基地的概率提高144.20%。在样本数量大致接近的前提下,本文在陈霄(2012)提出的“在城镇购房情况对农民宅基地退出意愿影响不显著”[13]的结论基础上略有发展,不过也有可能是本文的调查研究区域城镇化率相较而言略高的原因所致。“家里是否有闲置房屋”的回归系数为正(0.754)且发生概率比Exp(B)为2.125,同样在5%的水平上显著,表明与没有闲置房屋的农户相比,家里有闲置房屋的农户愿意退出农村闲置宅基地的概率提升了112.50%。

模型2的回归结果表明,加入制度、社会等方面的5个解释变量后,模型的Wald卡方检验、伪R2和H-L卡方检验都有所改善——比如伪R2从模型1的0.091增加至0.114,模型具有更好的拟合度。模型2中,在给定的显著性水平上,“土地产权认知”变量与农民的闲置宅基地退出意愿呈正相关(0.383)且发生概率比Exp(B)为1.466,表明与认为“农村土地所有权属于自己家”的农户相比,如果农户认为农村土地属于集体所有,他们愿意退出闲置宅基地的意愿将会提高46.6%。这反过来也表明,农村土地确实具有禀赋效应,认为宅基地是自己的农民,会更加“惜地”而不愿退出[7]。但是,在模型2中,“家庭人均收入”变量对农民的闲置宅基地退出意愿的影响不再显著,这说明“家庭人均收入”可能会影响农民的宅基地退出意愿。此外,“是否有人城镇定居”和“家里是否有闲置房屋”两个变量的回归系数和显著性变化不大,意味着两个变量对农民的闲置宅基地处置意愿有稳定的影响。

总的来看,农民向城镇迁移后,如果在城镇有了稳定居所,其处置农村闲置宅基地的意愿将大幅提高。如果一个农户除了闲置宅基地外,还有闲置房屋,则与没有闲置房屋者相比,该农户退出闲置宅基地的意愿会显著提升。因为农村建成的房屋被闲置,亦是农民向城镇迁移的结果,所以上述结论表明,农村人口向城镇迁移是农民想要退出闲置宅基地的重要驱动力。此外,正如Kahneman等(1990)所言,“一旦个人拥有了某个物品,那么他们赋予物品的价值就会急剧上升。”[29]当前的渐进式赋权无疑会强化农民“宅基地是自己家的”这一认知,在禀赋效应的作用下,农民将更加“惜地”而不愿意退出。

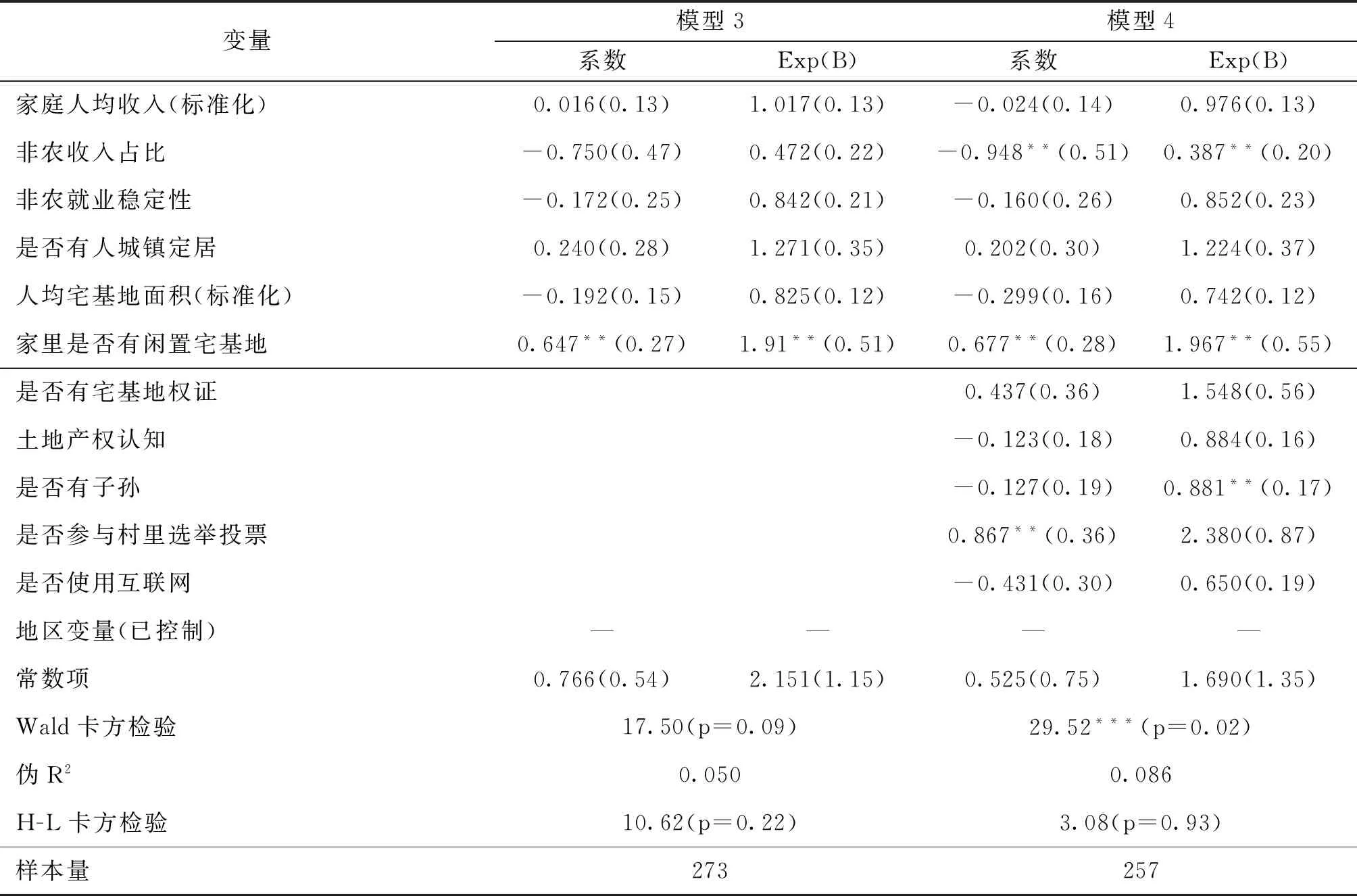

同样,对模型3和模型4回归结果的拟合优度进行H-L(Hosmer-Lemeshow)卡方检验发现,两次回归的模型显著性水平p值都远大于0.1,表明数据拟合良好,适合对农民的闲置房屋退出意愿进行Logistic回归分析。对表3中两个模型的估计结果比较后发现,模型4的回归结果全面优于只有部分变量的模型3,故接下来本文仅对模型4的结果进行讨论。

表3 农民闲置房屋退出意愿的回归结果

模型4的回归结果表明,控制其他变量后,在5%的显著性水平上,“非农收入占比”“家里是否有闲置宅基地”以及“是否参与村里选举投票”都会对农民的闲置房屋退出意愿产生影响。具体而言,在其他条件不变时,农户家庭“非农收入占比”回归系数为负数(-0.948)且发生概率比Exp(B)为0.387,表明非农收入提高一个点,比如从0增加为1——即从完全没有非农收入到非农收入占比为1,农民愿意转让闲置房屋的比例会降低61.3%。正如邹伟等(2017)所提出的“非农户中的高收入农户会权衡退地带来的短期收益与留地带来的长远收益,显然保留宅基地能带来更多长远收益,因此会保留宅基地”这一论断[9],期待农民离农、进城后自愿放弃农村闲置房屋不太现实。这反过来也意味着,兼业程度不高的农户更愿意转让农村闲置房屋。农户“家里是否有闲置宅基地”回归系数为正数(0.677)且发生概率比Exp(B)为1.967,表明在其他条件不变时,相对于没有闲置宅基地的农户,有闲置宅基地的农户愿意“房地一体”退出房屋和宅基地的比例会提高96.7%。正如前文分析所指出的,由于另有一处闲置宅基地,农户将闲置旧房屋连同其下的宅基地一起转让后,如果需要,还可以再用闲置宅基地建设新房屋,因此,该变量对农民的闲置房屋连同宅基地一体转让有显著的正向作用。

此外,家里有人参加村委会选举投票农户,也更愿意将自家闲置房屋连同宅基地一体转让。上述结果的一个可能原因是参与村两委投票的农户,一般拥有更多的社会资本和更大的关系网络,因而知道的当地闲置房屋交易的事件更多,根据行为模仿理论,他们愿意处置自家闲置房屋的可能性也更大。

五、结论与政策启示

本文在梳理影响农民宅基地退出意愿的经济、社会和制度因素基础上,基于200多户有闲置宅基地和闲置房屋的农户调查数据,计量分析了影响农户闲置宅基地退出意愿的具体因素。研究发现,家里有人在城镇定居且有闲置房屋的农户,相对更愿意有偿退出闲置宅基地,而且认为农村土地属于自家所有的农户,闲置宅基地退出意愿相对较低;非农收入对农户的闲置房屋连同宅基地退出意愿有负向作用;家庭中有成员参与村委会选举投票的农户也更倾向于愿意退出闲置房屋。总的来看,随着城镇化进程的推进,将会有越来越多的离农、进城农户愿意放弃农村宅基地,但不断强化农地产权和持续增加的非农收入,会抑制农户的闲置宅基地及房屋的退出意愿。

针对上述研究结论,可以得出以下政策启示:第一,对于在城镇已购房的农民,应建立健全进城落户农民的宅基地与农村房屋有偿退出制度;对于暂时没有定居在城镇的农民,政府应当为其提供保障性住房,保证其居住条件,并同时提升他们的非农就业能力,以保障其退出农村宅基地及房屋后的生活质量。总体而言,要根据不同农户的综合特征制定相应的退出补偿标准,保障农民的财产权利,促进其自愿有偿退出农村闲置宅基地、转让闲置房屋。第二,继续推进农村宅基地制度改革,完善相关法律法规,通过法律形式对农村宅基地的产权予以确认,扩大农民对自家宅基地的产权认知,从而有序推进宅基地确权工作,同时也能稳定农民对宅基地退出补偿的预期,促进其有偿退出的意愿加强。第三,村委会要落实好村民的民主权利,尤其应做好有关宅基地和房屋退出的政策宣传和信息公开工作,尽量减少信息不对称对农户退出宅基地和房屋意愿的影响。第四,要把完善离农、进城农民的社会保障体系作为各个政府的民生工程,纳入其指标考核纲要中。由于农民不像城镇居民那样具备良好的经济和社会基础,为了切实筑牢农民的保障防线,政府应当加快城乡一体化建设,为其提供与城镇居民一样的公共服务和养老、医疗、教育等保障,切实解决其退地、退房的后顾之忧。