一江水冲石 半部 《道德经》

——水石的术与道

2020-11-05陆舜冬byLuShundong

文/陆舜冬 by Lu Shundong

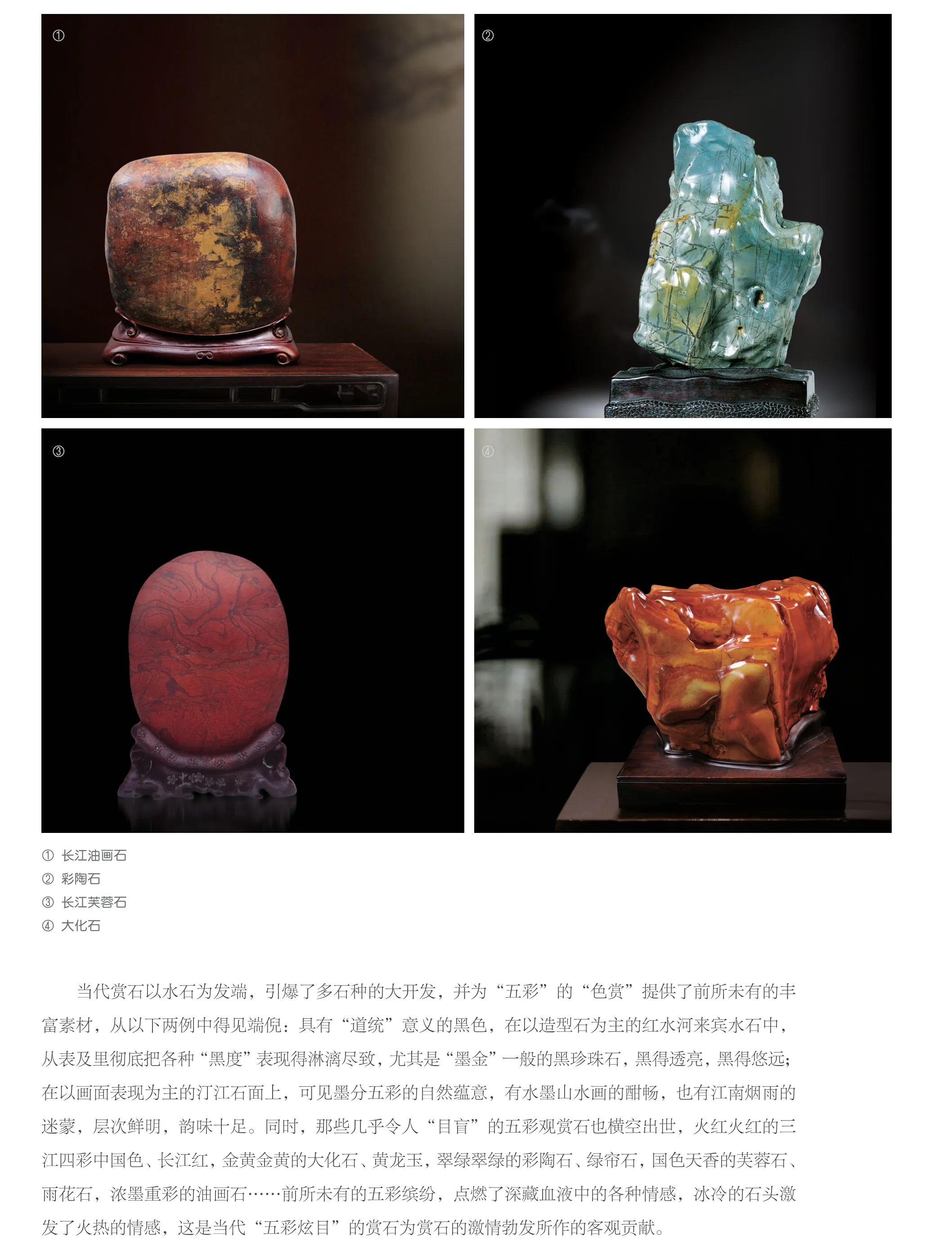

(一)关键要素权重顺序演变

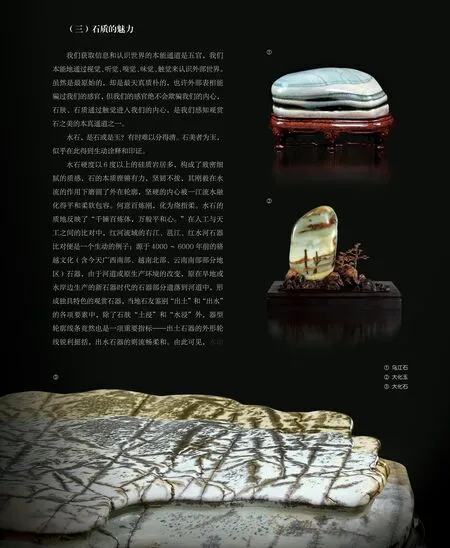

上世纪七十年代末八十年代初,南方一些玩盆景的爱好者捧着《云林石谱》或《素园石谱》,奉“瘦漏透皱”为圭臬,口中念念有词,在江河溪流边上寻找符合传统审美趣味的水石。

但是,满怀热情的人们却难以寻得“标准”的水石。

赏石复兴期的石界,前辈们用米尺去测量体积,自然难以获得准确的答案。

“瘦漏透皱”是对观赏石形态和肌理方面的具体考量,针对以“形赏”为主要特征的碳酸岩类传统石那是再适合不过的“标尺”了。如果说观赏石鉴评有360度的全维度,那么,原有的考量可能局限在90度范畴。但是,在这90度范围内,原有考量方式依然是长盛不衰的真理,这从湖南玲珑石、新疆风砺石和非洲戈壁玲珑石补充传统石题材的创作与运用中可得到验证——“瘦漏透皱”并未过时,只是其视野宽度已无法囊括具有360度审美的水石了。

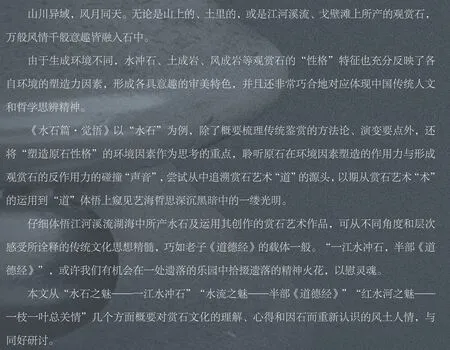

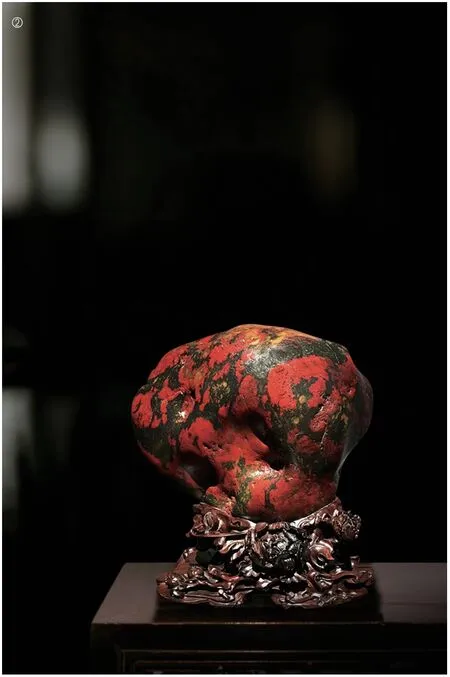

大化石

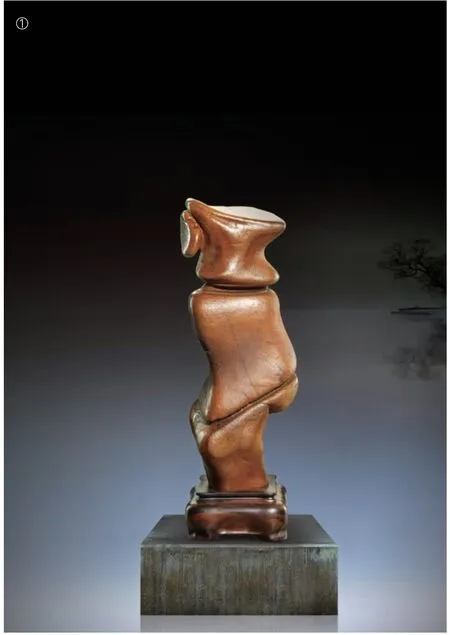

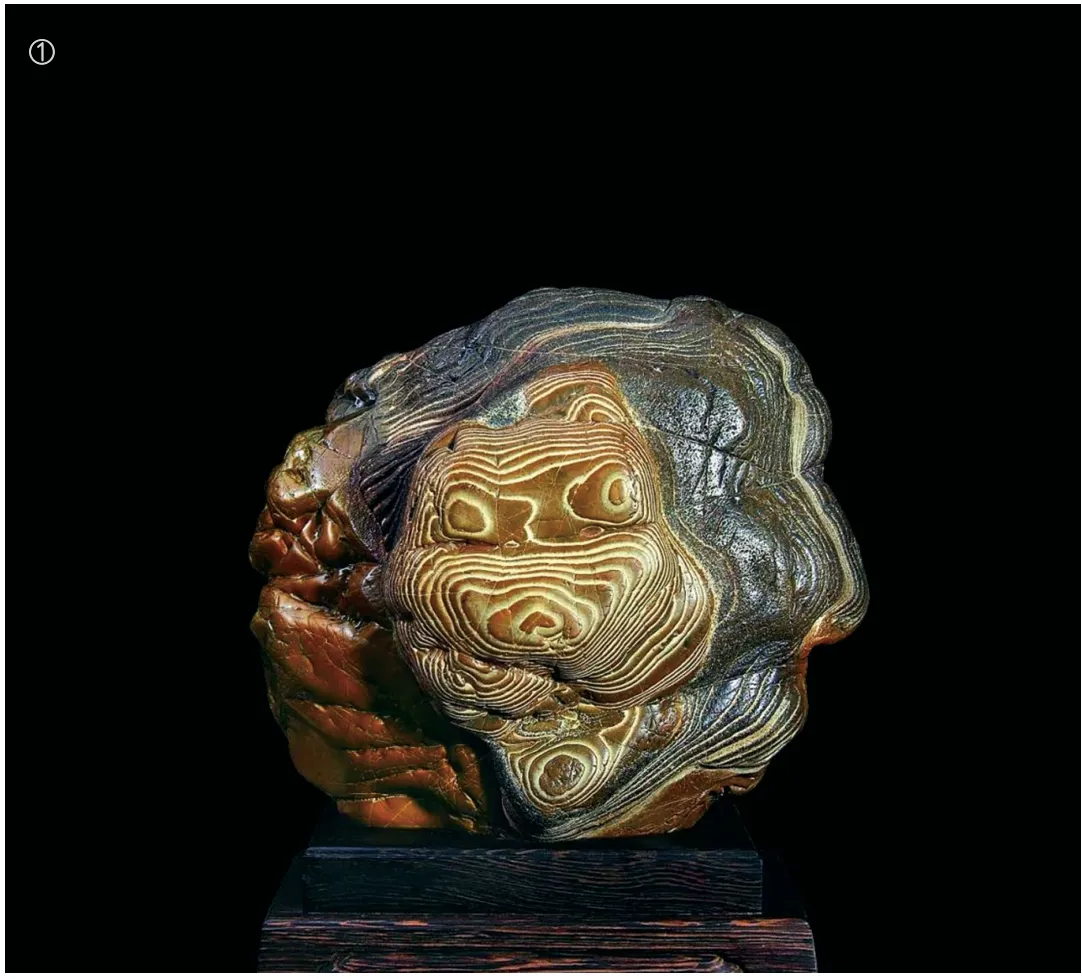

① 来宾石胆石

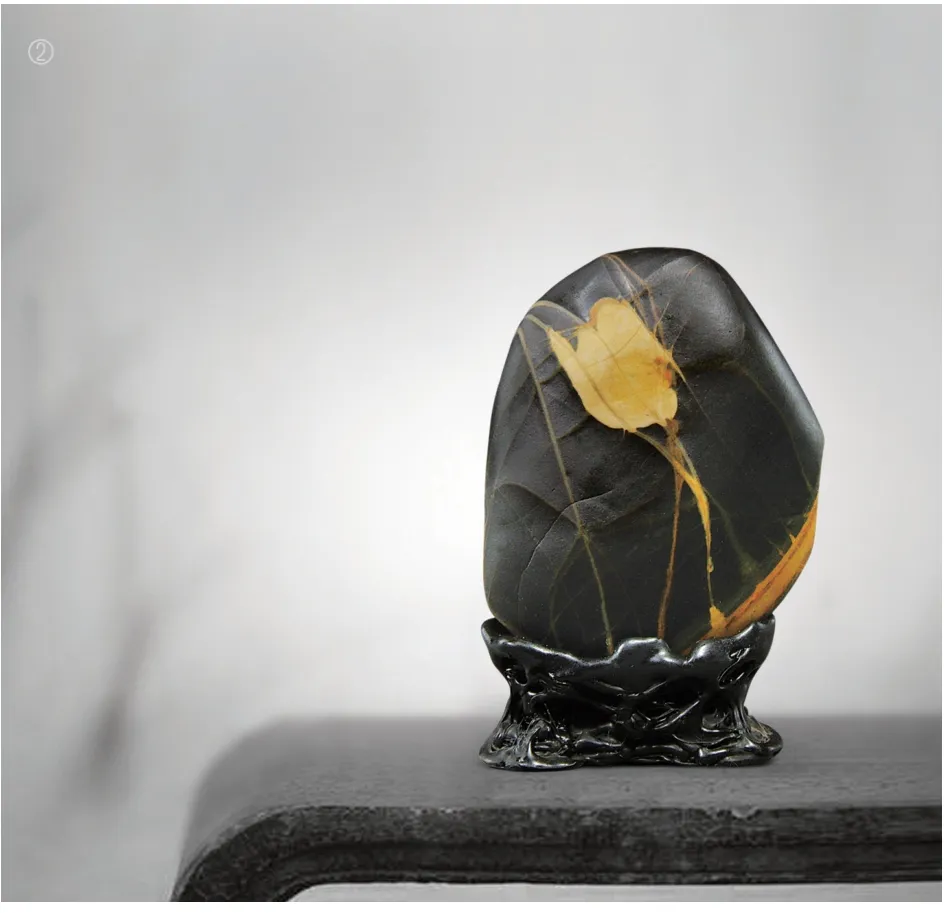

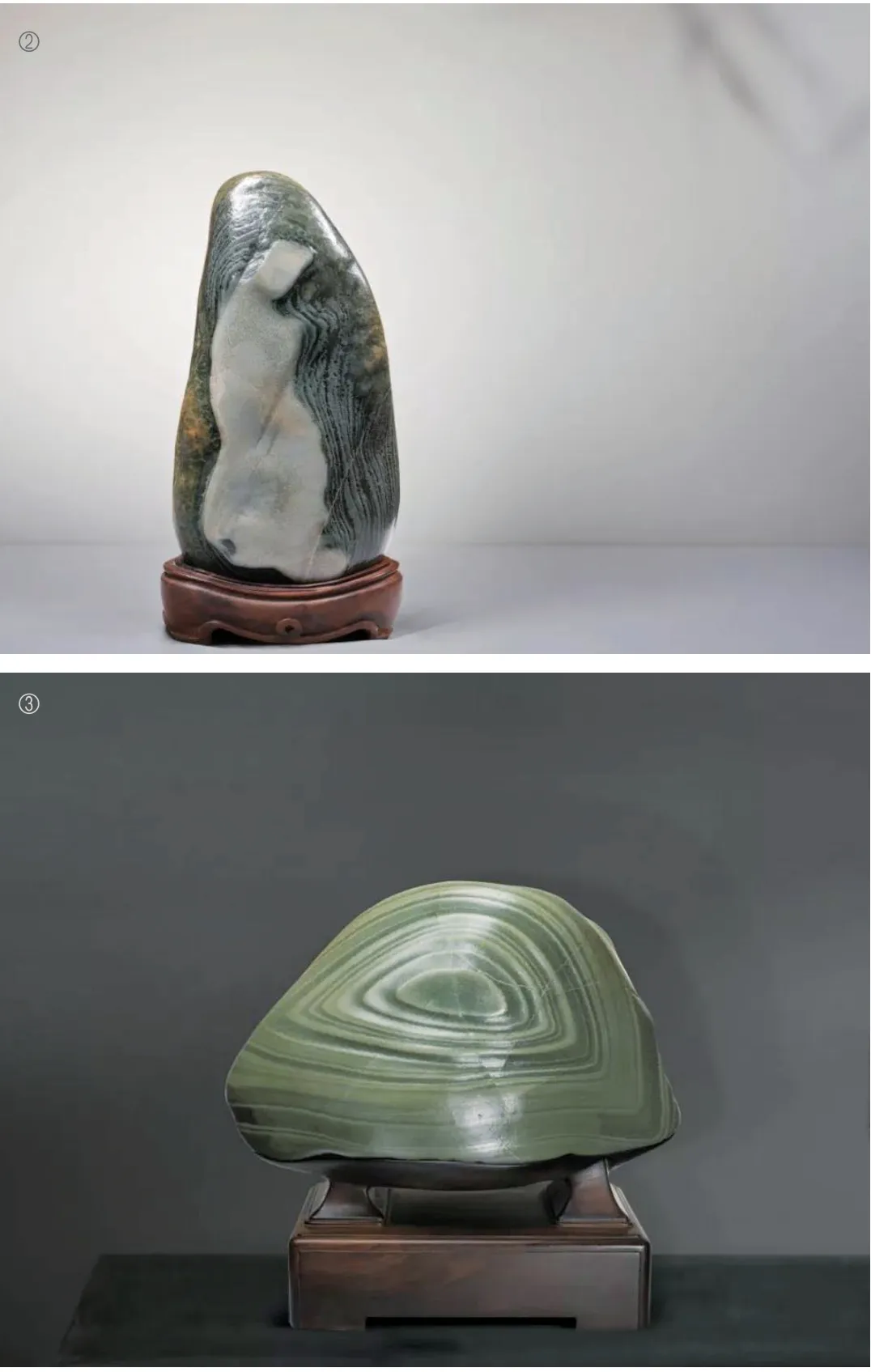

② 三江石

基于当代生产力水平和审美意趣的发展,水石形成了针对性强、考评因素更为综合的鉴赏与创作的方法论,其难度也更高了。而且在以“形”为第一要素的认知下,人们分别从形态、质地、色彩、纹样(肌理)、石肤等方面综合考评原石的各项条件,根据具体情况进行赏石艺术创作运用,且大多遵循“形、质、色、纹、肤”的权重的顺序。

但是,这样的考评,体现的是赏石中对完美和理想主义的追求,大自然难以满足这种欲望不说,在原石其他自然条件特别优秀而形所不足的情况下,易误导人们错误地降低对原石条件的评级。于是,人们以务实精神针对原石具体条件并结合业界的审美认同,在赏石实践中根据具体情况,以不同的考评权重对原石进行考评,于是派生了以“质”为要或以“色”为主或以“纹”为重的各类权重考评方式。而且,在这些重点倾向的调整中,“形态”因素反而被作为次要因素或辅助因素参与考评了。因势而异的权重调整再次拓宽了赏石鉴赏与创作的视野,赏石艺术创作呈现缤纷多彩的局面。简单的石肤上很难做到乱真的程度。可以说,石肤成为水石辨伪的一道防火墙。

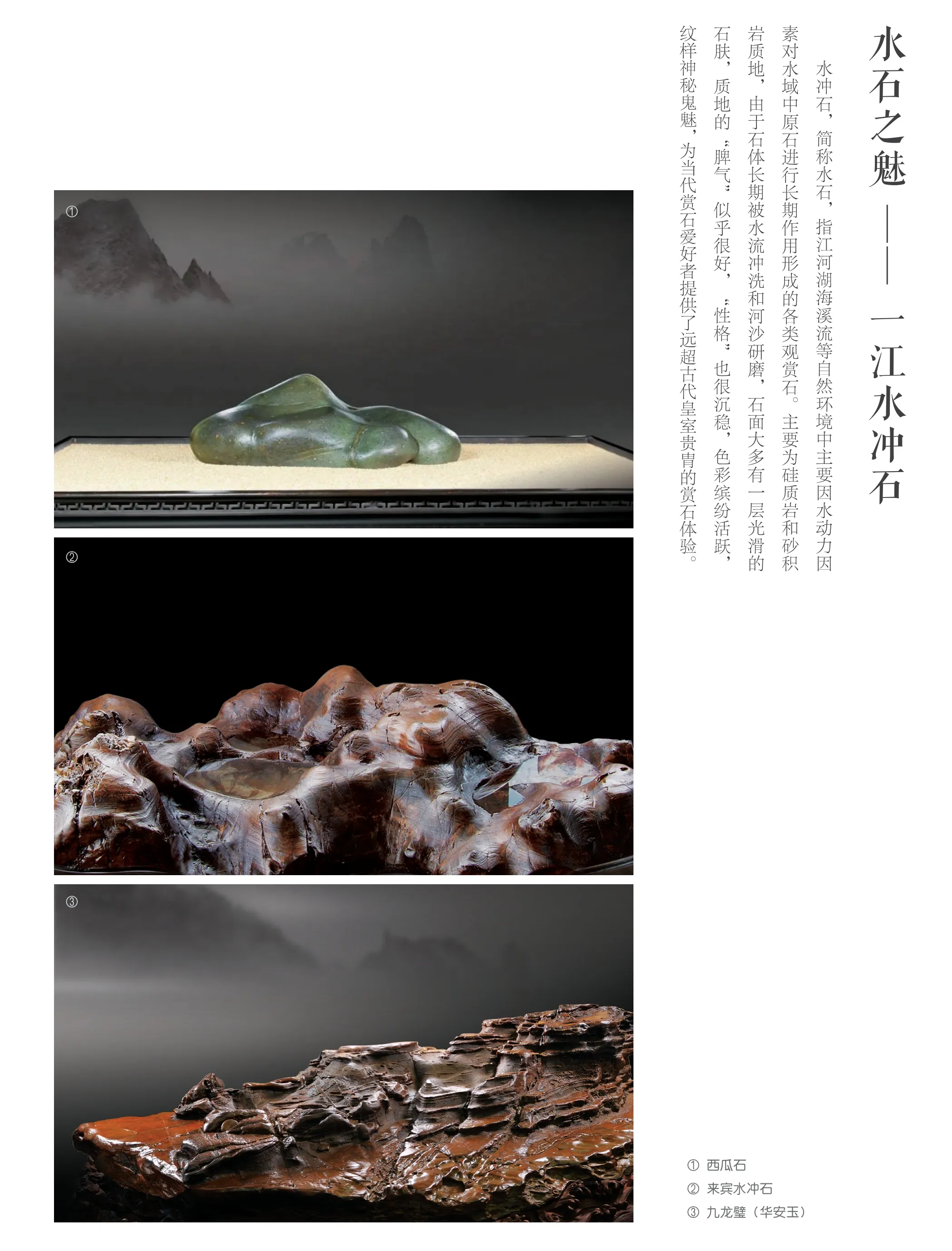

① 黄牛滩石

② 崂山绿石

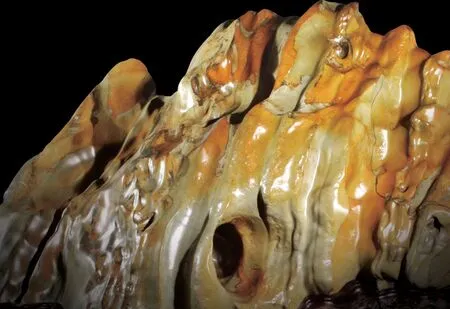

观赏石的“温度”也和石肤因素密切相关。由于长年流水冲刷的关系,水石表面形成厚薄不一的石肤,犹如天然包浆。釉质感的,石肤细腻、平滑、紧致,或如陶瓷,或似青铜,悠远而亲切;粗陶感的,石肤粗糙、起伏,苍古幽深。在水深流静中形成的石肤,有隔绝空气氧化的完整,有古老的新。浅滩上暴露于空气中的石肤,在日月交错的关照和水流的抚慰下,在风化、滋养——滋养、风化中,见证了大自然的沧海桑田的演变。日本水石讲究通过石的形、纹、色、石肤等联想到相应的自然景趣,尤其注重石体在大自然中与阳光、空气和水的充分接触,氧化、风化等外动力因素形成的苍老感、年代感、幽玄感,或许亦启迪于此。

便于盘玩的石肤因素。与大自然的伟力相比,人生的短短百年不过弹指一瞬。在我们玩物中,“盘玩”并非终极目标,只是我们一个参与赏石过程,也是陪伴“自然”的“人文化”演变的过程,一般三五年便有了初步显现。而那些三五十年如一日的盘玩与“陪伴”,于我们而言,已是一场旷日持久的浩大工程。星月下,水流过,或水深流静,或滩险浪急,水流早已为我们准备好上手即可盘玩的石肤。当代赏石,何其幸哉!力因素在短短两三千年时间里沿着石头坚硬的质地缓慢改变了它的外形。甚至还改变了其质地,如图 所示,这是2019年出水于右江的一件水冲石器:出水前如翠玉一般,出水后两三个月则又变得“石性”十足,但仍不改“美石如玉”的本性。

① 和田玉

美石为玉。水石最大限度地兼容了从石到玉的演变历程,顽冥不化的顽石也许永远不能变成玉,也有在修炼过程中逐渐演化成玉。红水河的大化水玉、阿拉玛斯溪谷的和田玉、云南的黄龙玉水冲石等等,均为水石质地翘楚,水石各类质地的兼容演化,似乎在说明一个现象:石者,若非美玉,则是在成为美玉的路上。

质本铿锵,志不可移。石性十足的水石,一部分走在成为美玉的路上,大部分则坚守本心,在致密的结构中体现和煦的稳妥。或者,配合冷暖不一的黑色石肤闪耀铁器的幽冷光泽,穿越千古,青铜器的文明之光隐约而出。

① 来宾黑珍珠

② 汀江石

③ 三江石

(四)石色的魅力

色彩,是水石从视觉通道上为我们打开的通过本真感知赏石之美的又一扇大门。

从古代文哲及艺术家所崇的黑白及黑色的“墨分五彩”中,以及那些与赏石有关的先人们所崇的以黑白灰为主要色调的古代赏石中,我们能隐约感受到他们深邃的思想,那或许是曾经沧海的沉静,或许是万紫千红后的留白,或许是不屑于参与“五色令人目盲”的体验,或许是古代技术手段未能完整记录下这一绚烂阶段的遗憾。

但是,在进入这个寂寥境界之前,必定有个对世界本能的感知和多姿多彩的体验。

① 来宾纹石

②③ 乌江石

当代赏石在“形质色纹”的综合考评中还另辟蹊径地提出了“质色”之赏,将“质地”“色彩”作为可以单一赏玩的独立因素进行考评。这是由新的实践催生的新的赏石理念!主题意义的图形,但纹线本身极具张力和表现力,纯粹赏纹,“无题”便是其普遍的主题(如果不具独特和自成一格的审美意趣且杂乱无章的纹,基本上难以独立成章,此处不赘述);有主题的,当纹线可以构成有主题意义的图形,被用于创作出表达情感直击人心的主题赏石作品,这类以“线描”形式高度概括形象、集中反映精神的赏石作品,往往呈现强烈的艺术感染力。在讲述有主题的故事中,水石纹石以“白描”“版画”“铜版蚀刻”“汉画砖”等等极富魅力的艺术形式从诸多赏石艺术创作中脱颖而出。

水流的作用力:如果说地质内动力因素塑造了观赏石的纹,赋予其经脉,奠定了参与艺术创造的基础。那么,水流则如一位极具内敛、技法高明的美容大师,用化石般的耐心,将平凡改造成非凡,将非凡推向极致,将极致凝练成经典。它没有对原石肌理纹样的物理性状进行颠覆性改变,却做到了最大程度的品质品位的提升。水石的纹不仅每一条都有自己明晰的形态特征,且动向清晰流畅,气韵贯通,起势收势明确。特有的水镀石肤,造就了水石纹石古朴优雅的纹样品质。纹如凿,水流过;水流过,纹如魔。

水流之魅 —— 半部《道德经》

对于水石来说,前世由天,后世由水,水是它最终的缔造者。老子《道德经》凡5000言,上卷道篇着重讲宇宙观与自然观,下卷德篇着重讲社会观与人生观,关于“水”的论述构成了其中最重要的内容,而其后的孔子、庄子亦从相似角度进一步印证或从不同角度丰富其内涵。

流水,不仅为《道德经》的成书提供了不可替代的启示,也为当代水石艺术的日趋成熟提供了丰富的素材条件,在先哲宏阔的宇宙观和自然观中,水石成为这深邃的思想世界中遗落的明珠。“一江水冲石,半部《道德经》”,也许正是当世艺术领域的一项奇缘。

无论别的学者如何解读,赏石人有自己的视角。当我们的目光穿过不同地域、状态、季节和时间的水体,看到沙泥俱下、激流勇进、逝水柔情的各种状况,经历期间的激烈和平静后,也许就能看到一个不同的宇宙。一水之中,一个世界,水是某种自然法度的规定者,沙泥是参与者,水石是各种理念的具体呈现者。小宇宙虽然很不完整,但流水依然娓娓颂咏《道德经》的珠玉残篇,或如天籁润心田,或如惊雷警世事。

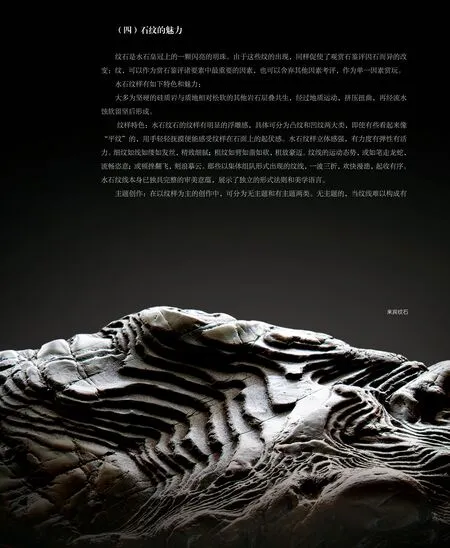

梨皮石

(一)水之力

水——因为“力”之因,方显其“道”其“德”其“情”之果。

搬运之力。激流咆哮的水流可轻易搬运几吨几十吨的石头,或短途翻滚,或长途推送,一切任性由心。

侵蚀之力。流水通过溶蚀、下蚀等作用形成和改变河道,改天换地,剥削岩石;流水还通过磨蚀的动能,调动沙泥、砾石等辅助因素塑造理想的石头形象,奠基了“水石文化”素材基础。

创造之力。山川形胜,万种风情。流水默默无闻地孕育了流域内的自然景观、风土人情等多种多样“水文化”业态,记录、演化独特而生动的人文情愫。

水的伟力,造就石的新生,从混沌中演绎“有生于无,无中生有”、“刚柔互济”“弱者道之用”、坚定本性与顺势而为。

在历史长河中,水是“动”的,“兵无常势,水无常形”“流水不腐,户枢不蠹”,于是代代人生总见“川流不息”、“逝者如斯夫,不舍昼夜”;且“善出奇者,无穷如天地,不竭如江河”;而善石者,则寓天地万象之变于一拳,卧游其中,看“道生一,一生二,二生三,三生万物”。

水是“静”的,水深流静,处变不惊。

都安石

(二)水之道

从宏观世界中体味微观世界的宏阔,从微观世界的观摩中了解其中规律,它山之石可以攻玉,何况“它山之玉”,或许我们可尝试在赏石实践中进行参照比对,从已掌握的赏石鉴赏、创作的系统方法中回望,去追溯石道的源头。

《道德经》通过“水”所揭示的“道”的内涵如是说:

1.“道可道,非常道;名可名,非常名。无名天地之始,有名万物之母。故常无欲,以观其妙;常有欲,以观其徼。此两者同出而异名,同谓之玄,玄之又玄,众妙之门。(第一章)”

在无所不包的自然运行法则中,“道”是代表抽象的法则、规律,我们不妨透过这个“道”看看“水与水石”——一个世界的片段。

流水,或是自然撒下的一张网,或是包容一切的空,或是能改变世界的一种动能——是肇始的“无”,让人可从“无”中去观察领悟“道”的奥妙。

水石,是“无”中的“有”,是“弱”中的“强”,是顺势而为的坚韧,是宇宙篇章的宿墨——厚重饱满浓烈透亮,让人可从“有”中去观察体会“道”的端倪。

道之玄,玄之又玄。而水中之石,化身百态,演自然万象,可吟可唱可诗可画,可拥可抱可抚可盘,可远可近可高可低,可亲密无间,可两相无语,是谓“玄之又玄,众妙之门”。

2.“上善若水。水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。居善地,心善渊,与善仁,言善信,正善治,事善能,动善时。夫唯不争,故无尤。( 第八章)”

老子认为,天道运行最好的状态就像水一样。“水善利万物”的巨大作用和能力与“不争”的心态形成鲜明对比。水往下流,流到低处,为众人所厌恶,却更为接近于“道”。我们力争上游向上配位的欲望和努力显得那么的突兀、那么的急功近利,是不是违背了天地运行的应有格局?

“居善地”,水向低处流,善于自我的定位,找到适合自己待的地方。

“心善渊”,水清澈平静,幽深如潭,包容大度。

“言善信”,恪守信用。

……

老子借水说事,而镜子另一面的石头何尝不在对号入座。

在水中敞开胸怀,在水中逆来顺受,在水中砥柱中流……,通过清澈的水,我们看到包容大度的石头;通过激流,我们看到随波逐流的水石和不屈不挠的身影。石头坚守,同样不争;逆来顺受的,同样“处众人之所恶,故几于道”,“夫唯不争,故无尤”。

3.“反者,道之动;弱者,道之用。天下万物生于有,有生于无。(第四十章)”

老子说,物极必反,以柔克刚,柔弱胜刚强。水与水石的关系不正是这样的吗?

水为阴,石为阳,阴中孕阳,阳中有阴。水柔而石刚,柔可克刚。

老子还说,“天下之至柔,驰骋天下之至坚。”

河流冲击、剥蚀河道沿岸,以“至柔之力,驰骋天下之至坚。”留下改造夹岸的痕迹,而水流中至坚之水石,因此承载演化大道万千景象的道义。

无中生有,有生万物。正是水与水石的生动写照。

① 彩陶石

② 来宾石胆石

③ 大化石

4.“江海所以能为百谷之王者,以其善下之,故能为百谷王。是以圣人欲上民,必以言下之;欲先民,必以身后之。(第六十六章)”

老子从浩渺的宇宙观转向与民息息相关的人文观,仍以水之道为引,从其“善下”特点中看到闪光的人文品质。《道德经》 最后一章,老子写到“圣人之道,为而不争”,老子将水所体现出的“不争”视为人最为高尚的品行,其所提到的“不自见”“不自是”“不自伐”“不自矜”“知足”“知止”等,都是“不争”的具体体现,这都是老子从水身上得到的启示,同时也是对“道”本质内涵的具体阐解。

5.诸子百家论水。当代许多学者在研究“水道”,与之紧密联系的“石道”因“晚生”而缺失滔滔水中,《中国古代水文化研究——先秦诸子观念中的水》一文中所梳理的先秦百家论水,很有参考价值,摘录如下供同好参考。

《荀子•宥坐》载:孔子观于东流之水,子贡问于孔子曰:“君子之所以见大水必观焉者是何?”孔子日:“夫水,大偏与诸生而无为也,似德。其流也埤下,裾拘必循其理,似义。其光光乎不屈尽,似道。若有决行之,其应佚若声响,其赴百仞之谷不惧,似勇。主量必平,似法。盈不求概,似正。淖约微达,似察。以出以入,以就鲜絮,似善化。其万折也必东,似志。是故君子见大水必观焉。孔子在“东流之水”中读出了“德”“义”“勇”“法”“正”“察”“善化”和“志”等种种意味,真可谓“观水有术”。

《庄子•大宗师》云:子贡日:“然则夫子何方之依?”孔子日:“丘,天之戮民也。虽然,吾与汝共之。”子贡日:“敢问其方。”孔子日:“鱼相造乎水,人相造乎道。相造乎水者,穿池而养给;相造乎道者,无事而生定。故日,鱼相忘乎江湖,人相忘乎道术。”关于“鱼相造乎水,人相造乎道”句,郭庆藩解为:“造,诣也。鱼之所诣者,适性莫过深水;人之所至者,得意莫过道术。虽复情智不一,而相与皆然。”鱼游于江湖悠哉游哉忘了水的存在,如人逍遥自适于“道”而又浑然不知“道”的指引。这里显系以鱼喻人,以水喻道。

《盂子•尽心上》载:孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下。故观于海者难为水,游于圣人之门者难为言。观水有术,必观其澜。日月有明,容光必照焉。流水之为物也,不盈科不行。君子之志于道也,不成章不达。

《论语•雍也》载,子曰:知者乐水,仁者乐山,知者动,仁者静。知者乐,仁者寿。智者所以乐水,就是因为水的“动”,川流不息,变动不居,千变万化,千姿百态。相反,山则代表了恒久、宽厚、安详,常为仁者所向往、所心仪。

(三)当代水石之道

老子说:“道之为物,惟恍惟惚”。在他看来,“道”是万物的本源,看不见、摸不着,难以用语言来表述,“惟恍惟惚”,难以捉摸。这与水的特性非常相似,于是老子就用水把 “惟恍惟惚”,玄而又玄的“道”具体化,形象化了。其实,在“惟恍惟惚”的水中还有“玄而又玄”的石,其所洞开的世界为当代仅见:形而下的审美实践极其丰富,形而上的思辨极其匮乏,尤其是能紧密结合实践的形而上思辨。

基于当代赏石素材特色,人们在纷繁实践中迸发许多思想火花,从《石道》(2014年,广西美术出版社,张卫著)中可窥见当代赏石家关于赏石艺术“道”的思考之一斑,书中提出“石之三气”:

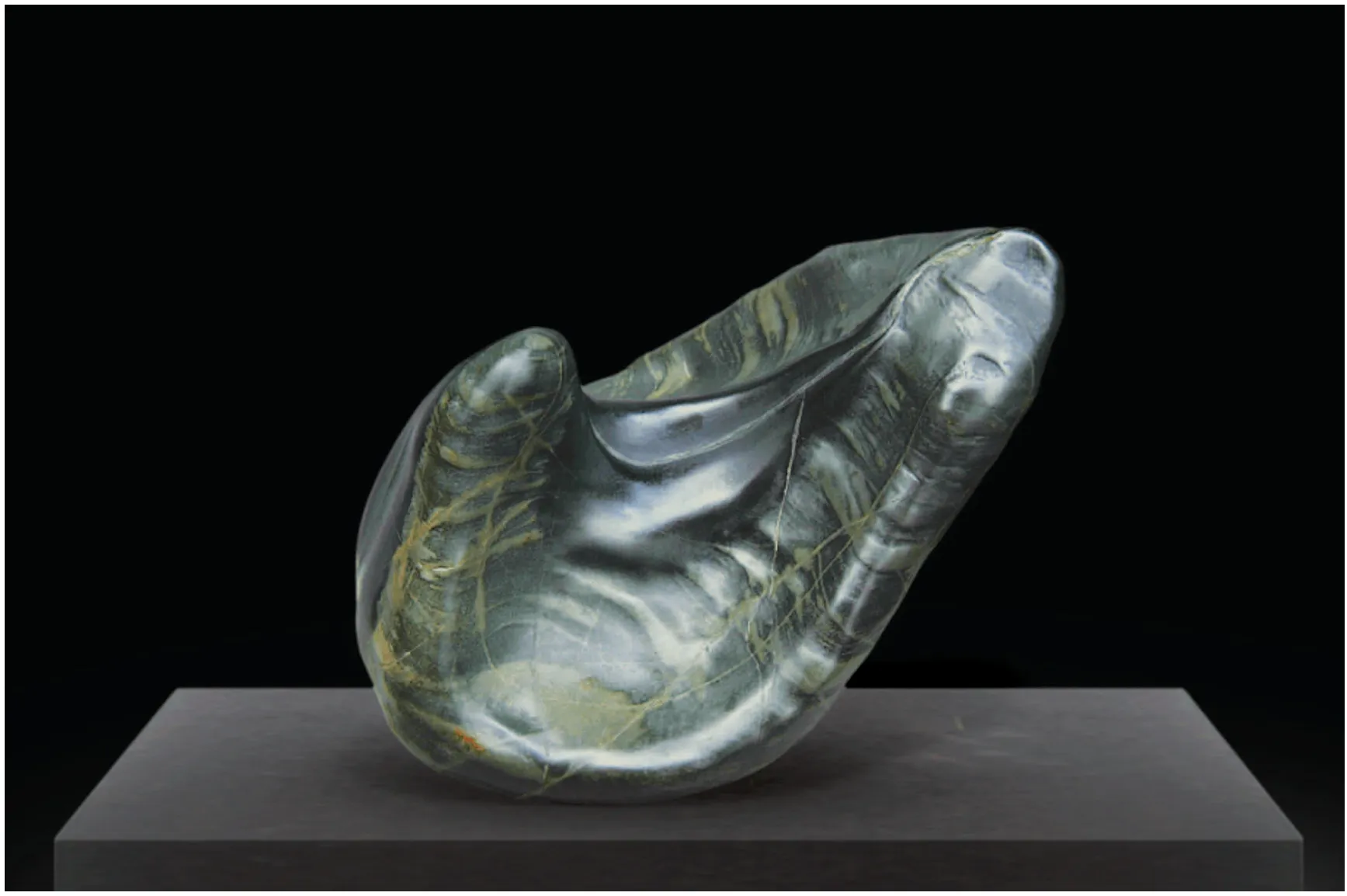

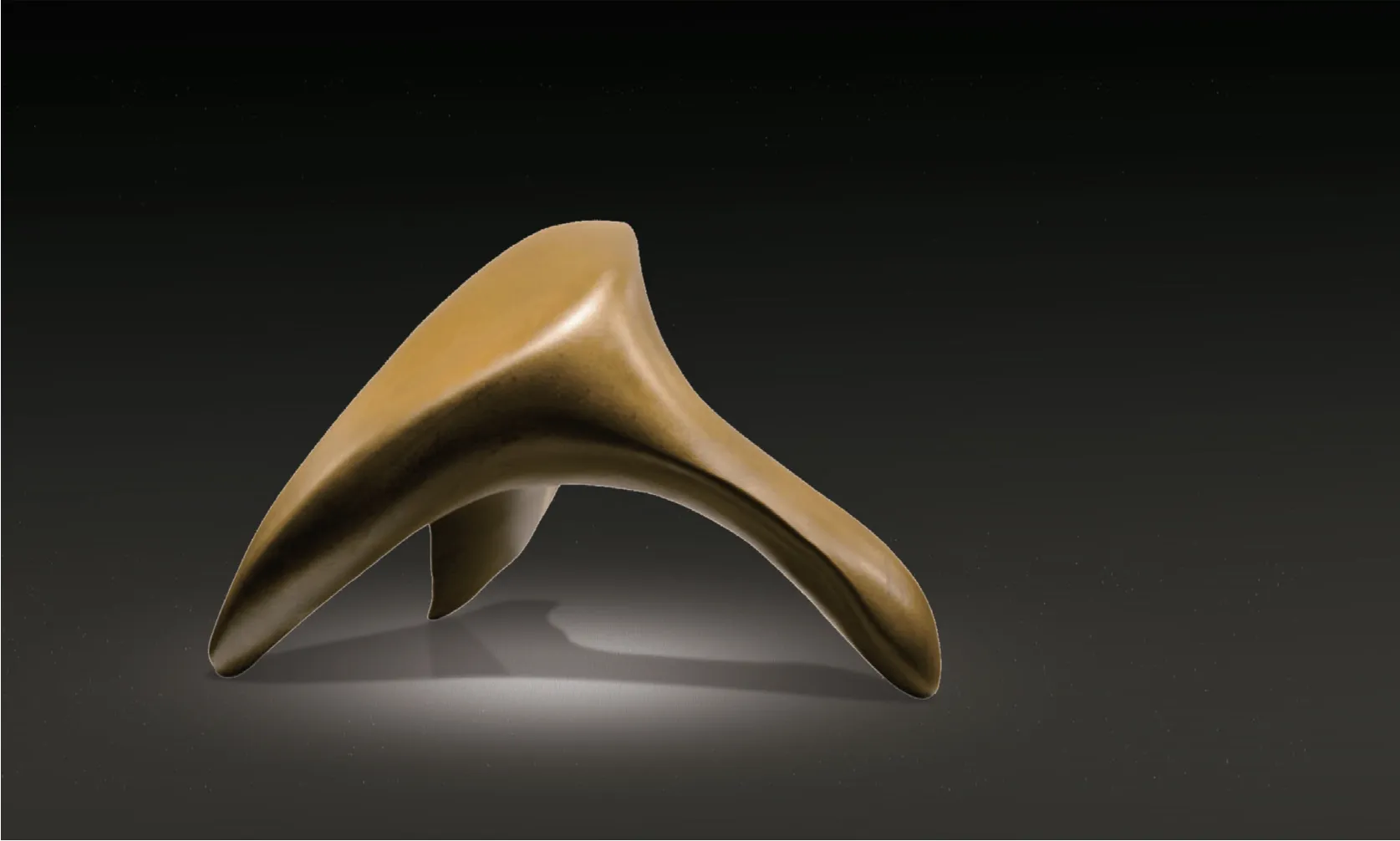

彩陶石

摩尔石

石之三气——宝气、古气、清气,是三种截然不同的典型的雅石气韵。除了这三种纯粹的雅石气韵,平常多见的就是介于宝气与古气之间、宝气与清气之间或古气与清气之间的中间味,或则三者兼而有之,味混而平,难显个性。

宝气,是雅石作品中的一种富贵气。富有宝气的雅石,其质晶莹,其色华丽,其光锐利,富丽堂皇的感觉扑面而来。宝气个性外向、刚强、张扬。

古气,是雅石作品中一种古拙醇厚的韵味,为资深玩家所追求。具有古气韵味的雅石,其色老古,其肤沉厚,其光幽然.其纹苍遒,其质或粗或细,其形或状形类器不限。古气的表现并非仅是对原石表面皮色的简单描述,而是对丰厚沉淀的民族传统文化的回放与追忆。

清气,是雅石作品中一种清新素雅的气韵。具有清气的雅石,其形婉约,其质温润,其色清丽,其光明净,其纹爽利。

作者从各类具体水石及具体条件因素中“惟恍惟惚”地捕捉到了“石道”的韵味,初步拉开赏石美学的研究起式。事物的发展似乎在任何阶段都有一个横向坐标,任何时候都有一个“0”作为支点,向左和向右是截然不同的方向,特殊状态下却又相互关联。关于水石之道的研究,在源于实践的基础上,进一步遗貌取神,便往赏石哲思的路上走得更远。而将之主要用于指导实践,则在具体探讨上日益丰富,却为另一个方向的发展留下更多余味。

结语:《一江水冲石,半部<道德经>》仅为抛砖引玉的赏石思考的探讨,而非结论。喷子随意,无回勿怪。“过尽千帆皆不是,斜晖脉脉水悠悠”,“无才可去补苍天,枉入红尘若许年”——好美的斜阳!好温柔的水!好好玩的石!!!