一种高压液面自动监测仪限压阀的设计

2020-11-04邓卫平周文强谢观福

邓卫平 周文强 谢观福

【摘 要】在气井生产的过程中,气井积液过多会导致产气量下降,甚至气井报废,过度排液又会使生产成本严重超支。因此有必要进行井筒积液诊断,为此全国各大气田都对液面测试越来越重视,但气井井口压力较高,现有仪器不能满足现场的测试需要,因此各大厂商都在进行高压气井液面自动监测仪的研制,针对高压气井液面自动监测仪的设计需要,本文提出了一种高压气井液面自动监测仪限压阀的设计,对限压阀的结构及阀芯组件进行了分析,证明了限压阀设计的可行性,满足了液面自动监测仪现场的测试的需要。

【关键词】液面自动监测仪;高压气井;限压阀

1 引言

常规的液面自动监测仪主要用于油井测试,压力较低,因此传统的液面自动监测仪只能测试套管压力低于10MPa的井,无法满足10MPa以上的高压井测试,近年来,由于天然气能源的勘探与开发,而公司液面测试产品也逐渐转向高压油气井测试,一些气井的井口压力有的高达25MPa,并且每口气井压力各不相同,为保证液面自动监测仪击发测试后阀杆能密封关闭和击发压差,从而获得更好的测试效果,因此设计一个性能可靠的限压阀就显得至关重要。

本文针对高压气井液面自动监测仪测试需要提出了一种高压气井液面自动监测仪用限压阀,通过限压阀来限制高压液面自动监测仪气室内的出口压力以及击发测试时所需击发压差,从而保证高压液面自动监测仪测试时阀杆能正常关闭,密封可靠,以下将对这种限压阀的原理及结构参数进行分析说明。

2 限压阀的工作原理及结构特点

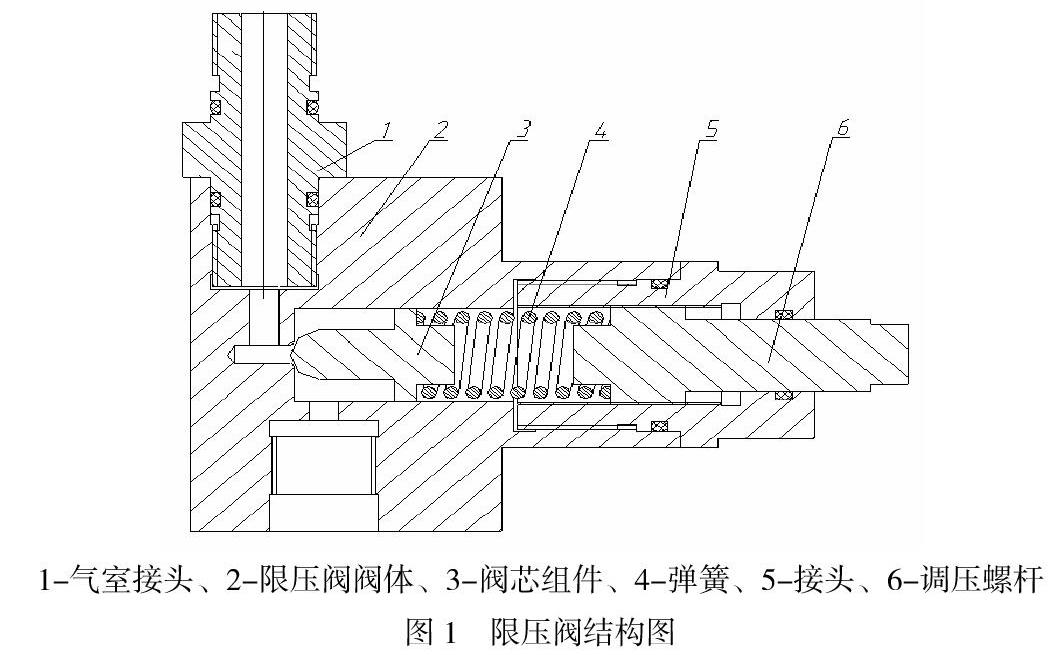

限压阀的结构由气室接头(序号1)、限压阀阀体(序号2)、阀芯组件(序号3)、弹簧(序号4)、接头(序号5)和调节螺杆(序号6)等几部分组成,阀芯组件(序号3)与限压阀阀体(序号2)的密封为软密封,密封处为线密封方式,保证密封可靠。通过调节调压螺杆(序号6)改变弹簧(序号4)的压缩量,进而改变弹簧(序号4)的预紧力,从而调节阀芯组件(序号3)的密封压力,进而起到限制输出压力的作用,保证液面自动监测仪主机气室的压力,从而保证液面自动监测仪在高压下能正常击发和关闭,让气室与井口有一定的击发压差,获得更好的测试效果,保证仪器在井口压力超过10MPa都能正常运行,限压阀的结构如图1所示。

该限压阀具有结构简单、能手动调节关闭压力、密封可靠、气室内液体顺利排出等特点。

限压阀的工作原理,限压阀的气室接头(序号1)与液面自动监测仪主机的气室相连,高压气体从气室接头进入限压阀的限压阀阀体,高压气体对阀芯组件(序号3)的作用力向右,然而弹簧(序号4)在预紧力的作用下对阀芯组件(序号3)的作用力向左,通过调节调压螺杆(序號6)改变弹簧(序号4)的压缩量,从而调节弹簧(序号4)对阀芯组件(序号3)的预紧力。当高压气体对阀芯组件(序号3)向右的作用力小于弹簧(序号4)对阀芯组件(序号3)向左的作用力时,则阀芯组件(序号3)密封关闭,当高压气体对阀芯组件(序号3)向右的作用力大于弹簧(序号4)对阀芯组件(序号3)向左的作用力时,弹簧(序号4)被压缩,则阀芯组件(序号3)打开,从而起到限压作用。

3 限压阀阀芯组件的设计与受力分析

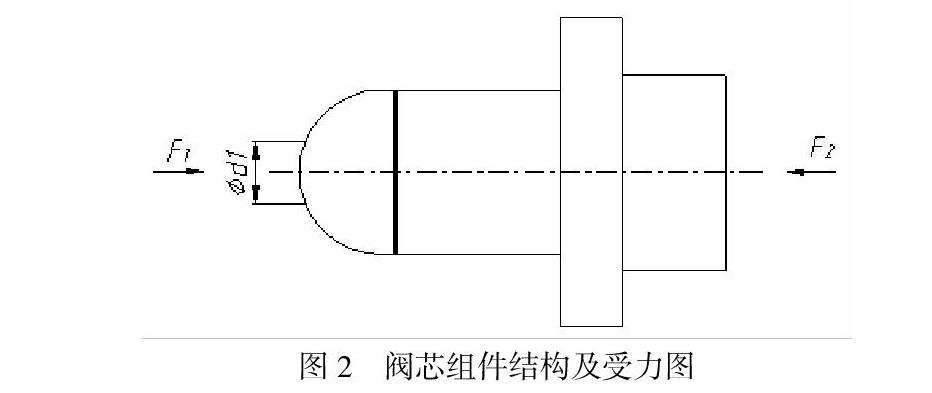

从限压阀的结构图可以看出,限压阀的设计主要是阀芯组件的设计和弹簧的设计,为保证液面自动监测仪在高压25MPa下打开后能自动关闭,则限压阀的最大密封压力为P1,限压阀阀体溢流孔的大小对阀芯组件的作用力影响较大,作用面积越小则单位压强产生的作用力越小,在弹簧的作用力一定情况下,弹簧的作用力就远大于气体对阀芯组件产生的压力,密封就越牢靠。

阀芯组件的结构及受力情况如图2所示,因液面自动监测仪安装在井上长期测试,测试频率高,结合现场条件,硬密封方式不能满足现场使用要求,故采用软密封的方式,阀芯组件密封部位选用了一种具有抗拉强度高、氧化稳定性好、较高的柔韧性和回弹性、耐冲击、耐磨、耐油和耐腐蚀等特点的材料,将密封阀芯加工成球面,这样阀芯组件在弹簧力的作用下与限压阀阀体小孔接触形成线密封,有利于液面自动监测仪气室内的气体快速释放,保证测试所需压差,使得密封也更加可靠。

高压气体对阀芯组件的作用力为F1,弹簧对阀芯组件的作用力为F2,φd1为限压阀阀体与阀芯组件的密封接触位置。

根据力公式得:

F1=P1×S………………………………………(1)

将压力和密封口直径代入公式(1)即可求得作用力F1。

根据所得数据即可计算处弹簧力,设计出弹簧,因弹簧的设计较简单,不在叙述。

4 结束语

本文对限压阀的工作原理及特点进行了说明,对限压阀的阀芯组件进行了分析,说明了限压阀在满足高压气井液面自动监测仪测试要求的可行性,达到了高压气井液面自动监测仪限压阀的预期设计目的。

参考文献:

[1](中国航空材料手册,张巧华,1988.10,中国标准出版社)

[2](机械设计手册,闻邦椿,2010.08,机械工业出版社)

[3](机械设计,濮良贵、纪名刚等,2001.06,高等教育出版社)