论“大叔”在先秦文献中的特殊内涵

2020-11-02徐渊

徐渊

摘要:文章通过对传世文献与出土文献中“大叔”的对比分析,结合先秦宗法制度,指出“大叔”不能被简单描述为国君的首弟或长弟,而应该被确指为国君的嫡长弟,“伯、仲、叔、季”为嫡庶诸公子共同的行辈排行。“大叔”之“大”不但体现于其在嫡昆弟中居长,更重要的是指其宗法地位崇高,被诸侯之诸公子视为大宗宗子,有替代国君主持宗族中诸公子婚丧冠祭的责任。

关键词:大叔;宗法;公子;春秋

中图分类号:H039;B22 文献标识码:A 文章编号:1009-3060(2020)04-0087-08

2014年底,苏州博物馆征集到一件春秋时期青铜剑,根据《史记·吴太伯世家》中“二十五年,王寿梦卒。寿梦有子四人,长日诸樊,次日余祭,次日余昧,次日季札”的记载及该剑的铭文,此剑的器主是寿梦之子,诸樊、余祭之弟吴王余昧,故将此剑名为“吴王余昧剑”。由于青铜剑铭文长达70余字,是先秦兵器中铭文最长的一件,并且铭文记载了吴国的史事,引起了学界的高度重视。程义、张军政撰《苏州博物馆新人藏吴王余昧剑初探》(以下简称《初探》),对此器加以介绍。董珊撰《新见吴王余昧剑铭考证》,对其铭文所载史事细加辩证。铭文中提及名为“(虘又)(句戈)(余阝)”“皻(句戈)此(余阝)”的吴王,学者多认为此即诸樊之长弟、余昧之兄余祭。在其他吴国兵器铭文中,多有以“(虘又)矣工(句)虞(吴)”称吴王余祭。董珊在《吴越题铭研究》(以下简称《吴越题铭》)中列举了三例,其中一器为北京私人藏家所藏,残剑铭文为:

工(句)庸(吳)大弔(叔)(虘又)矣工(句)虞(吴)自乍(作)元用。关于此铭文中“(虘又)矣”之称“大叔”,董珊认为,“(国君的首弟)有時不用‘仲,直接用‘叔”;《初探》一文认为,“更加证明此人(虘又)(句戈)(余阝)的排行是王的首弟,即‘大叔,亦诸樊之后第一位”。

从传世文献并联系吴王余昧剑铭文看,“(虘又)(句戈)(余阝)”指吴王余祭当属无疑。然而将“大叔”直接理解为某君之“首弟”或“长弟”,并由此推断该人的身份,恐怕不妥。下文主要论述出土及传世文献中“大叔”这一称谓的礼法意义及其精确内涵。

一、“大叔”作为族氏与称谓的两种用途

传世文献中号日“大叔”的有晋国始封君唐叔虞、郑共叔段、周襄王之弟王子带。另有卫大叔仪(大叔文子)、大叔懿子、大叔疾(大叔悼子),郑子大叔亦有“大叔”之称。

在这些人物中,卫大叔仪、大叔懿子、大叔疾与郑子大叔称谓中之“大叔”,与前三者并不相同。《左传·哀公十一年》传云:“冬,卫大叔疾出奔宋。”杜预注:“疾即齐也。”《春秋·哀公十一年》经称:“卫世叔齐出奔宋。”何休《解诂》云:“卫世叔齐,字疾。”“卫大叔疾”即“卫世叔齐”,由于《左传·哀公十一年》传有“大叔懿子……生悼子”,杜预注“悼子,大叔疾”,则大叔懿子是大叔疾之父。《左传·襄公十四年》传云:“卫人使大叔仪对。”杜预注:“大叔仪,卫大夫。”又《左传·哀公十一年》传云:“则大叔懿子止而饮之酒。”杜预注:“懿子,大叔仪之孙。”根据以上的关系,可知大叔仪为大叔懿子(名不知,仅知谥号)之祖父,大叔懿子为大叔疾之父。在这个世系中,“大叔”不可能是诸侯之弟的称谓,只能是这一支的族氏。

“郑子大叔”见于《左传·襄公二十四年》传文“子大叔戒之日:‘大国之人,不可与也”。杜预注云:“大叔,游吉。”游吉为游氏,名吉。有注家认为“大叔”可能为游吉之字,杨伯峻注则说:“大叔即游吉,为游氏之宗主。”这两种说法无法落实“游吉”为何有“子大叔”之称,故都不可信。“游吉”称“子大叔”,很可能仍是将“大叔”用作族氏称谓,表明作为游吉所出祖的公子的身份为“大叔”,“子”表示尊称。这在后文还会有进一步的申说。

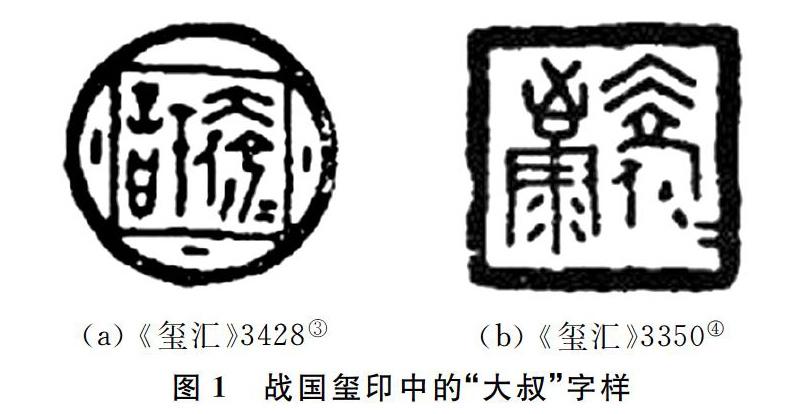

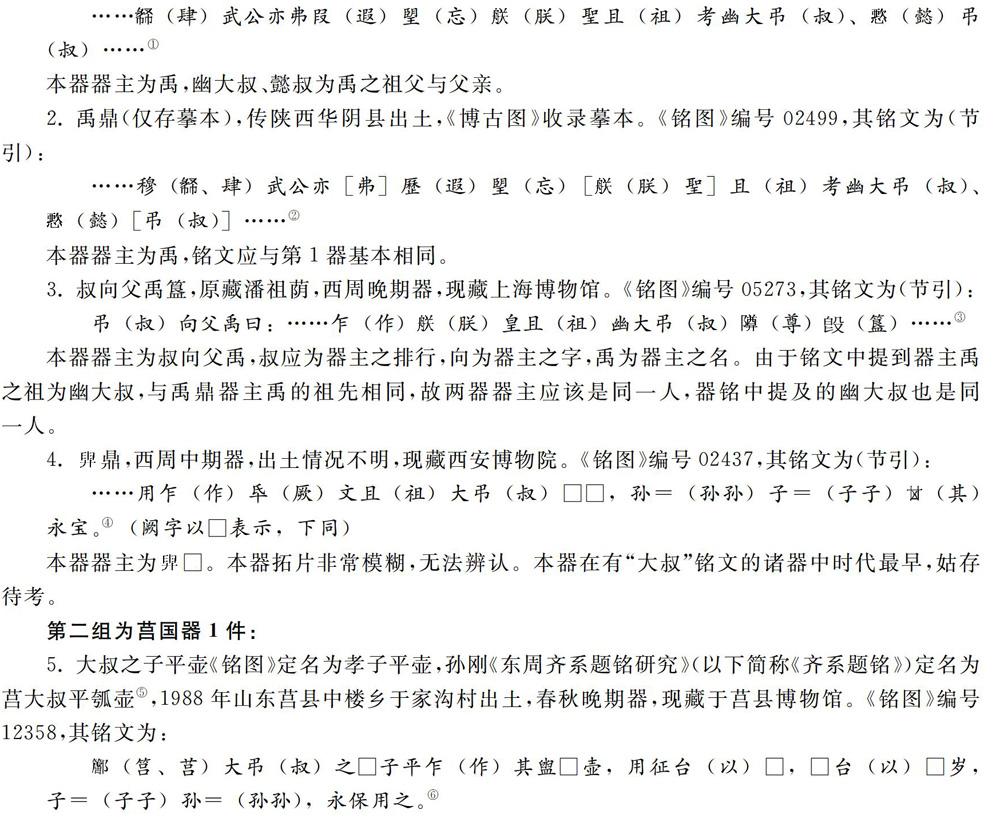

战国玺印中有两方含有“大叔”字样(见图1),这些玺印中的“大叔”也都用为姓氏,可见先秦时代以“大叔”为氏的情况普遍存在。

除了上述几位春秋人物有“大叔”之称,晋国始封君唐叔虞、郑庄公之子共叔段、周襄王之弟王子带,在《左传》皆有“大叔”之称。《左传·昭公元年》传云:“及成王灭唐,而封大叔焉。”杜预注:“叔虞封唐,是为晋侯。”杨伯峻注:“大叔即叔虞,成王同母弟。”《史记·晋世家》云:“晋唐叔虞者,周武王子而成王弟。”又《左传·昭公元年》传云:“邑姜方娠大叔。”服虔曰:“武王后,齐太公女也。”又《左传·昭公十五年》周景王谓晋籍谈曰:“叔父唐叔,成王之母弟也。”根据以上可知,唐叔虞为周成王诵之同母弟,换言之,即成王之嫡长弟。

《春秋·隐公元年》传云:“生庄公及共叔段。”杜预注:“段出奔共,故日共叔。”《左传·隐公元年》传云:“请京,使居之,谓之京城大叔。”杜预注:“公顺姜请,使段居京,谓之京城大叔,言宠异于群臣。”杜注认为将共叔段称为“京城大叔”是因为“宠异于群臣”,恐怕不确,所谓“京城”即“京”地,“大叔”则因为共叔段为郑庄公之同母弟,故称之。

周襄王之弟王子带亦称“大叔”。《左传·僖公七年》传云:“惠王崩,襄王恶大叔之难。”杜预注:“襄王,惠王大子郑也,大叔带,襄王弟,惠后之子也。”襄王母早死,继母惠后,生王子带。王子带的情况与前二者稍异,其与襄王并不是同母弟,王子带是周襄王继母之子。根据丧服制度可知,士的继母与已故或者被出的前妻是具有同等礼法地位的,因此王子带被视作周襄王的嫡长弟就易于理解了。

根据上面的分析,可称“大叔”之人至少有这样一个共同点,即:为天子或诸侯之同母弟,或者说嫡弟。《左传·昭公二十六年》传云:“王后无適,则择立长。年钧以德,德钧以卜。”这是周代确立的宗法择君制度。由于上举三个例子,均没有述及其他嫡弟,所以没法判断“大叔”是否指的就是国君的嫡长弟。《史记·吴太伯世家》云:“二十五年,王寿梦卒。寿梦有子四人,长日诸樊,次日余祭,次日余昧,次日季札。”据此,吴王寿梦死后,其长子诸樊成为吴国国君,此时余祭正是诸樊的嫡长弟。大叔叔矣残剑及吴王余昧剑为此提供了关键的证据,由此可知,剑铭所称之“大叔”正是指余祭作为国君诸樊之嫡长弟的身份。

二、铭文中的“大叔”

目前,已见出土文献资料中含有“大叔”的器物,除了本文开篇提到的吴王余祭残剑以外,还有14件,其中12件为铜器(1件仅存摹本),2件为玺印(见图1)。考察铜器铭文,铜器大概可以分为五组:

本器器主可能是某位国君之弟,称为“大叔”的“某”。

从以上诸多器物来看,这些器物基本都是西周中期至春秋中晚期器。

第1器至第3器的器主都是禹,禹鼎铭文记载了禹效仿其祖父幽大叔、父亲懿叔,协助武公敦伐鄂国并获胜利的事迹。铭文中提到穆公事迹“克夹绍先王”,以穆公称公看,穆公很可能是周的重臣或封君,曾经辅佐过周的先王。武公很可能是穆公的嫡传后代继承人,继承了穆公的重臣或封君之位。有

①不排除是“中”字的可能,两边下垂的笔画为泐痕。作“孺”,亦可讲通。此器孙刚定名为“莒大叔平瓠壶”,不确,器主是莒大叔之子“平”,“平”本身并不是莒之大叔。

②吴镇烽编著:《商周青铜器铭文暨图像集成》,第二十五卷,上海古籍出版社,2012年,第429—430页。

③④吴镇烽编著:《商周青铜器铭文暨图像集成》,第三十二卷,上海古籍出版社,2012年,第198页;第20l页。

⑤⑥⑦吴镇烽编著:《商周青铜器铭文暨图像集成》,第三十四卷,上海古籍出版社,2012年,第226页;第227页;第228页。

⑧吴镇烽编著:《商周青铜器铭文暨图像集成》,第三十五卷,上海古籍出版社,2012年,第229页。意思的是,禹称穆公为皇祖,说明禹也是穆公的后代,由此可以推测禹的先祖或是穆公或穆公之后的某位别子。禹提到他的祖父幽大叔、父亲懿叔,则幽大叔很可能就是穆公之族大宗宗子的嫡长弟,禹是他的后代。

第5器《齐系题铭》认为仲子平钟(《铭图》编号15502-15510)的“时代应为春秋中期。铭文中‘仲子平与莒大叔平瓠壶铭文中的‘大叔平二者很可能就是一个人,此壶时代也应定为春秋中期”。虽然《齐系题铭》对二器的器主定名略有问题(应该都是大叔之子平),但是提供了一项关键信息,即仲子平钟之莒叔很可能就是莒大叔之子平瓠壶之莒大叔。两器均为春秋中期器,又都是莒国的器物,器主都是莒国某公子(排行叔)之子平,因此两器器主为同一人的可能性非常大。由于“莒叔”所称的是莒国排行第三以下的公子,与莒大叔是同一人,那么就与传世文献“共叔段”之称为“大叔”的情况完全相同,这给本文的论断增添了一个强证。

第8器如果按照《吴越题铭》的释读意见,可以与开篇论及的吴王余祭剑视作内容相同的材料,互相印证。将吴王余祭残剑与吴王余昧剑合观,可以看到“大叔”之称正是用来指作为君兄樊诸的嫡长弟余祭,“大叔”为嫡长弟的性质是通过余祭作为樊诸第一顺位继承人而被揭示的,这在传世史料当中从未有过反映,而由于吴国特殊的继承人顺序,则给我们找到了一个极好的例证。

第12器有“弟+大叔”的配合,“弟”与“大叔”是相关联的,可说明大叔为国君之弟。

从其余器物虽然无法通过铭文知晓器主在该国的地位和身份,但可以根据铭文推测,“大叔”的称谓在西周中期至春秋晚期广泛存在于各诸侯国,并不仅限于传世文献所述的数例。

三、“大叔”的宗法内涵

传世文献中所述诸位“大叔”,除了吴王余祭作为第一顺位继承人得继君统之外,唐叔虞的分封在西周之初,其时周代宗法制度尚不完备,与春秋时有异,可以暂且不论。春秋时代,仅有的两位出现于史籍中的“大叔”均是以意图篡夺君权者的面貌出现的,他们在国内势力稳固、党羽遍布,与宗亲的关系盘根错节。因此有必要从先秦宗法制的角度分析一下“大叔”所处的特殊地位,以此来说明其作乱的制度性根源。

丧服制度中,天子、诸侯为之有服的,只有自己的嫡传后代,如嫡子、嫡妇、嫡孙、嫡孙妇。根据礼家的总结,这个原则称为“诸侯绝周”。由于天子、诸侯是君,宗法制度以尊君统为大原则,因而天子、诸侯是不能为其伯叔、昆弟、庶子以及更远的亲属服丧的,这些亲属为国君服丧也不依照五服丧服制度中的“亲亲”原则为国君服私亲之服,而是以为国君之服服之(斩衰三年)。这是了解先秦宗法制度者所熟知的。

在“别子为祖,继别为宗”的原则下,国君的少数公子可以获得赐族,而根据《左传·鲁隐公八年》隐公为公子无骇赐族的情况,公子赐氏立族(成为大宗)往往在公子死后,那么在诸公子去世之前,由谁来主持宗务呢?《礼记·大传》云:

公子有宗道,公子之公,为其士、大夫之庶者,宗其士、大夫之适者,公子之宗道也。以上这章的大意是,公子们(诸侯的众弟)也有立宗制度(并不因为“诸侯绝周”而使得国君诸弟没有了宗子):诸公子的国君,封自己的众兄弟为士、大夫,则要立他们当中的嫡长弟为他们的大宗子,这就是公子的立宗制度。

由此可知,天子、诸侯的嫡长弟要扮演诸公子之宗子的角色。根据宗法制度推论,这个角色一般应该是有传承性的,公之嫡长弟被赐氏立族的可能性比较大,赐氏立族之后,公之嫡长弟的嫡长子、嫡长孙一系会成为这个大宗的宗子。其他公子卒后,部分后代也可能因为赐氏立族而成为大宗,那他们也就不以公之嫡长弟之族的大宗宗子为宗主了。但是另一部分公子卒后,其后代并没有得到赐氏立族,那他们的后代就世世代代以国君的嫡长弟之族的大宗宗子为宗主。《左传》经传中常常出现以某代国君的谥号为族名的族群,如宋国的庄族、桓族、戴族,楚国的景氏、昭氏等,这些宗族的成立或许就是以“公子之宗道”的宗法制度作为支撑的。《礼记·大传》又云:

有小宗而无大宗者,有大宗而无小宗者,有无宗亦莫之宗者,公子是也。所谓“有大宗而无小宗者”指的是众公子中有公之嫡弟,由嫡长弟来做众公子的宗子,众公子视公之嫡长弟为大宗宗子;所谓“有小宗而无大宗者”指的是众公子中没有公之嫡弟,则在众公子中选出一位庶公子,眾公子视此位公之庶弟为小宗宗子,大概同于五服制度中的嫡子的地位;所谓“有无宗亦莫之宗者”指的是公只有一位昆弟,则这个昆弟既没有宗子也不被其他人视为宗子。以上几种情况是诸公子的丧服制度,也是其宗法制度。《左传·宣公二年》云:“及成公即位,乃宦卿之适子而为之田,以为公族。又宦其余子,亦为余子。”杜预注:“余子,嫡子之母弟也,亦治余子之政。”这里的公族、余子可能也存在嫡长子、嫡长弟的分工。

根据宗法,诸公子之间的丧服制度与亲属昆弟之间的五服制度有所不同。礼书中,虽然小宗与大宗宗子之间的亲属关系已经出了五服,但小宗要以加隆的丧服为大宗宗子服丧,服齐衰三月之服。公之嫡长弟与众兄弟的亲属关系还在五服之内,与一般的小宗为大宗所服又有所不同。根据《仪礼·丧服》,公之庶昆弟为其昆弟仅服大功九月,而不是如丧服制度规定的齐衰期年。《丧服》传文:“何以大功也?先君余尊之所厌,不得过大功也。”是因为先君有余尊尚在,则庶昆弟之问亦不得服大功以上。又《丧服》经文:“丈夫、妇人为宗子、宗子之母、妻。”小宗族人为大宗宗子服丧为齐衰三月。具体众兄弟为嫡长弟所服为何,礼书无载,不可确知。

根据上面的分析,由于天子、诸侯的嫡长弟被其众兄弟视为大宗宗子,无论其排行在“伯、仲、叔、季”,地位都是非常特殊的,于众兄弟有统帅宗族的职责,在国内培植党羽自然非常便利。由此不难理解为什么春秋时代被史籍记载的仅有的几位“大叔”均是意欲争权者,实是宗法制度使然。

四、行次不分嫡庶及“孟”的一种特殊用法

《礼记·檀弓上》云:“幼名,冠字,五十以伯仲。”先秦时代,男子虽然不一定五十岁以后才能以“伯、仲、叔、季”称兄弟行辈,但是说“伯、仲、叔、季”是男子成年以后才会有的一种称谓,应该较为符合实际。根据先秦姓氏制度,伯行一,仲行二,从第三至倒数第二的兄弟皆称叔,而末弟称季,这是春秋时代通行的一般情况。这样的制度或许从西周开始即逐渐在各国中普及开来,以至于到春秋战国时代已经成为各国通行的命名法则。如《左传·襄二十七年》传云:“齐庆封来聘,其车美,孟孙谓叔孙日:‘庆季之车不亦美乎?”杜注:“季,庆封字。”杨伯峻注云:“《礼记·檀弓上》‘五十以伯仲,盖庆封行第最幼,故称庆季。”又鲁国三桓之祖共仲、叔牙、季友,分别是鲁庄公的二弟、三弟、四弟。《史记·鲁世家》云:“庄公有三弟,长日庆父、次日叔牙、次日季友”,则庆父、叔牙、季友皆为庄公之同母弟,且庄公最长。

是不是国君的嫡子才能有行辈之称,而庶出则没有?《左传·昭公二十年》有公孟絷,根据杜预注“公孟,灵公之兄”,则公孟絷是卫灵公的庶兄,卫灵公为嫡长子。《左传·昭公二十年》卫豹、宗鲁生称其日“公孟”,《左传人物名号研究》认为“《左传》人物名号中与公有关或冠公字,因其为公子,故以公字配行次日公孟,如鲁昭公之子务人,亦以公字配行次日公叔务人”。由此,公孟絷实际就是孟絷,孟絷即伯絷。又《左传·庄公十一年》有“臧文仲”,《左传·庄二十八年》经云:“臧孙辰告籴于齐。”杜预注:“臧孙辰,鲁大夫臧文仲。”孔颖达《疏》引《世本》云:“孝公生僖伯彄,疆生哀伯达,达生伯氏缾,缾生文仲辰。”这里排行第二的臧文仲大概就是臧氏的宗子。其兄或为早死,或为庶出,排行在臧文仲之前,却没有作为大宗为后于臧氏。又《左传·庄公二十六年》之“东门襄仲”排行第二,为鲁庄公之子,鲁庄公之长子当是公子般,而鲁闵公开则是在鲁庄公二十四年迎娶的哀姜之娣的儿子,自然年纪比公子般与公子遂要小不少。从这点上看,公子遂即东门襄仲肯定是庶出。

以上几个例子可以说明,天子及诸侯之子在排行之时,“伯、仲、叔、季”应该并不区分嫡庶,只要成年,均分配以行次,行次按前述“伯(孟)行一,仲行二,从第三至倒数第二的兄弟皆称叔,而末弟称季”。因而“孟”“仲”都可能是庶子的行次。

“伯、仲、叔、季”既然是嫡庶兄弟成年之后加入的排序,那就可以推断共叔段一定是排行第三以下的嫡子,与郑庄公为同母弟,而在郑庄公和共叔段之问应该还有一个或几个庶兄弟。由于这些庶兄弟没有什么历史作为,所以《左传》《史记》等史书也记之较略,有的直以“公子”称之,而不以“伯、仲、叔、季”称他们,因此就无法获知这些人物的存在。同理,王子带称“大叔”也是一样的情况。唐叔虞是成王的同母弟,而《左传·僖公二十四年》富辰云:“邗、晋、应、韩,武之穆也。”邗、应、韩的封君很可能就是唐叔虞的庶兄弟,占有了周成王至唐叔虞之问的行次。

先秦载籍中还有一种关于“孟”的特殊用法与本论题相关,在这里附带申说一下。关于“孟”,一般的意见认为与“伯、仲、叔、季”之“伯”内涵相同,均为排行老大的称谓。这种用法在两周青铜器中屡见不鲜,作为女子的称谓普遍存在。然而在典籍中,“孟”还有另外一种用法,并没有引起足够的关注。

晋国赵衰为赵夙之弟,《左传·僖公二十三年》传有“从者狐偃、赵衰……”,杜预注:“赵衰、赵夙弟。”《史记·赵世家》谓周穆王“赐造父以赵城,由此为赵氏”,赵衰即赵氏之后。《左传·僖公二十四年》传云:“子馀辞。”杜预注:“子馀,赵衰字。”《史记·赵世家》云:“赵衰卒,谥为成季。”赵衰又称“成季”,杜注以“成季”为赵衰,成为其谥,季盖其行次,与鲁公子友之称“成季”同例。

史籍中,又将赵衰称为“孟子馀”“赵孟”。《左传·昭公元年》传有“赵孟适南阳,将会孟子馀”,杜预注:“孟子馀,赵衰,赵武之曾祖。”《左传》自赵衰之后,只要是赵氏宗子,一律可以“赵孟”称之。如《左传·哀公二十年》传云:“赵孟降于丧食。”杜注:“赵孟,襄子无恤,时有父简子之丧。”赵无恤为赵鞅之子,《左传·哀二十七年》称其曰“赵襄子”,《史记·赵世家》云“伯鲁者,襄子兄,故太子”,则无恤有兄日“伯鲁”,而《左传》仍称赵无恤曰“赵孟”。赵氏自赵盾起,嗣位者皆称“赵孟”。《左传》称赵衰为“孟子馀”应该理解为以“孟”配字,“子馀”为赵衰之字,“孟”则指称赵衰为赵氏大宗宗子。

鲁国三桓之一的“孟孙氏”,又称“仲孙氏”,本为共仲之后。按文献所说,共仲是鲁庄公之嫡长弟,因此他所承担的工作与前述之嫡长弟“大叔”相近。前一节已经根据礼书所载做了嫡长弟宗法义务的详细分析,仲孙氏很可能扮演着整个桓族大宗宗子的角色,由于鲁庄公作为国君不能担任桓族大宗宗子,故桓族各公子应以共仲为大宗宗子,因而称其为“孟”,这与排行毫无联系。杜预由于不清楚这一点,将共仲视作鲁庄公的庶兄,与《史记》等文献相悖,从叔牙欲立庆父史事来看,庆父是庄公嫡长弟的可能性很大,杜预的说法缺乏凭据。

由于鲁国賜族三桓是依礼制以“仲”“叔”“季”为氏,故鲁国的官方史书《春秋》对此进行了如实记录。《左传》中将“仲孙氏”均称为“孟孙氏”,则是鲁国人对作为大宗“仲孙氏”的另外一种习称。由于共仲行次为“仲”,而不是“叔”,故史籍所载也就没有“大叔庆父”之称了。“庆父”之所以能发起鲁难,显然也是因为他的特殊嫡长弟身份,依照排行称“仲”而不称“叔”,称呼虽然与“大叔”不同,但其大宗宗子的身份却是如出一辙,宗法地位也就完全相同了。

本文第一节所举“游吉”又称“子大叔”,其始祖公子偃是郑穆公之子,很可能是郑灵公的嫡长弟,曾相郑悼公如晋拜成。因此游吉的祖父公子偃可能有“大叔”之称,游吉作为游氏的大宗(继承游畈在游氏的宗子地位)也被称为“子大叔”也就可以理解了,这也是“大叔氏”的一种变称。这种称法与将“共仲”之后称为“仲孙氏”,同样是出于先秦的称名习惯。所不同的是游吉一族以“游”为氏更为国人熟习,故“大叔氏”最终没有成为对游氏的主要称呼。

五、结论:正确释读“大叔”的含义

综上,“大叔”并不是指国君的首弟或长弟,而是特指国君的嫡长弟。称作“大叔”的嫡长弟与国君之间还有若干位庶兄弟。《题铭研究》认为“(国君的首弟)有时不用‘仲,而直接用‘叔”的这种看法是不能成立的。

传世文献中“大子”可以称为“世子”,“大叔”亦可以称为“世叔”,“世”所表示的是有所承继的意思,“大”则说明无论国君的大子或其嫡长弟,都在国中占有极为重要的宗法地位。“大叔”扮演着大宗宗子的角色,承担替代国君收族主祭的责任。根据《仪礼·丧服》,多数没有得到国君赐族的众公子(即国君的诸庶弟)是不能作为大宗之祖的,他们要以国君的嫡长弟作为自己的宗子,嫡长弟因此也就具有了崇高的族内地位,这为他与国君开展斗争争夺权力提供了一个良好的礼法基础,“大叔作乱”因此也成为春秋时代一种习见的政治败坏模式。

本文对如何“大叔”称谓的命名规则及其礼法内涵做了讨论,对如何厘清出土器物中被称为“大叔”人物的特殊地位,以及如何理解传世文献中“大叔”称谓的历史意涵,提出了新的看法。相信随着出土文献的不断增加,会为更清晰地了解先秦时代周王室及诸侯宗室的礼法制度提供更多、更好的实物依据。