莫内:埃博拉的故事

2020-11-02理查德·普雷斯顿

理查德·普雷斯顿致读者:这是一本纪实作品。故事是真实的,人物也一样。笔者偶尔更改角色的姓名,例如“夏尔·莫内”或“彼得·卡迪奈尔”。更改姓名时,笔者会在文中说明。书中对话来自当事人的回忆,经过了多方交叉印证。在故事中的某些时刻,笔者描述了人物的心理活动。描述基于笔者与当事人的访谈,当事人在访谈中多次重复回忆他们当时的想法,事后在核对事实的会谈中,当事人也确认了这些回忆。假如你问一个人:“您当时在想什么?”比起小说家有可能创作出的心理活动,你得到的答案通常会更加丰富,更能揭示一个人的处境。笔者想看透人们的面容,直窥他们的心灵,聆听他们的言辞,进入他们的生活;在那里,笔者见到的事物远超想象。

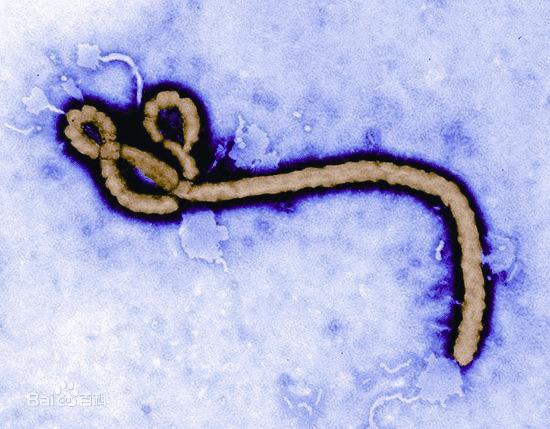

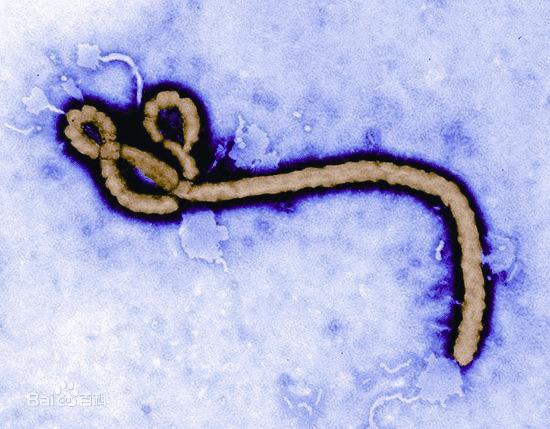

夏尔·莫内回糖厂泵房上班。每天步行穿过焦黑的甘蔗田时,他无疑会抬头欣赏埃尔贡山的风景,哪怕重重乌云掩盖了山巅,他应该仍旧能感觉到它的吸引力,就像某个无形星球的重力。另一方面,有某种东西正在莫内体内自我复制。它以夏尔·莫内的身体为宿主,正在拼命繁衍。

通常来说,接触这种病毒后的第七天,患者会开始头疼。在元旦探访奇塔姆洞后的第七天,也就是1980年1月8日,莫内感觉到眼珠后阵阵隐痛。他决定请假,在家休息一天。头疼越来越严重,眼珠疼痛,太阳穴也开始痛,疼痛像是在脑袋里盘旋。阿司匹林不管用,紧接着他的背部开始剧痛。管家约翰妮还在度圣诞假,所以他找了个人临时帮忙。她尽量照顾莫内,但不知道如何下手。头疼开始后第三天,他出现了恶心、高烧和呕吐。呕吐越来越严重,最后变成干呕。这时候,他整个人很奇怪地变得很温驯。面部失去了所有活力,变成一张毫无表情的假面具,眼珠像麻痹了似的呆滞瞪视。眼皮微微耷拉,仿佛一方面眼珠想要弹出来,另一方面眼睛又快要闭上了。眼珠本身似乎凝固在了眼窝里,变成了鲜红色。面部皮肤发黄,有明显的星状红斑。他越来越像一具僵尸。这副模样吓坏了临时管家。她不明白这个人为何会变成这样。他的个性随之改变,越来越阴沉易怒,记忆也好像消失殆尽。他没有失去神智,能够回答问题,但似乎不清楚自己身处何方。

莫内几天没去上班,同事们开始担心他,于是去他家看他是否安好。黑白羽色的乌鸦在屋顶上望着他们进屋。他们见到莫内,认为他必须去医院。他病得太厉害,无法驾车,因此同事送他去了维多利亚湖畔基苏木镇的一家私立医院。医生做完检查,无法解释他的眼睛、面部和思维为什么会变成这样。医生估计或许是某种细菌感染,给他注射了抗生素,但无济于事。

医生认为他应该去内罗毕医院,那是东部非洲最好的私立医院。电话系统不怎么管用,况且也没必要费神通知对方说有人要来看病。莫内还能走路,单独旅行似乎不成问题。他有钱,他明白他必须去内罗毕。大家送他上出租車去机场,他搭乘肯尼亚航空的一个航班。

来自热带雨林的危险病毒,乘飞机可在二十四小时内抵达地球上的任何城市。航空线路连接了全世界的所有城市,构成网络。病毒进入网络后,一日之间就能来到飞机抵达的任何城市:巴黎、东京、纽约、洛杉矶。夏尔·莫内带着他体内的那种生物进入了这个网络。

他搭乘的是螺旋桨驱动的福克友谊飞机,这架通勤小型机的额定乘员为三十五人。飞机发动引擎,飞过维多利亚湖,湛蓝的湖水波光闪烁,点缀着渔民的独木舟。友谊号转向东方,越过遍布茶园和小农庄的绿色丘陵。非洲的通勤航班通常总是满员,这次航班多半也不例外。飞机飞过森林条带,飞过扎堆修建的圆形茅草屋,飞过铁皮屋顶的村庄。地势陡降,变成岩架和沟壑,颜色也从绿色变成棕色。飞机正在越过东非大裂谷。乘客望着窗外的人类诞生地,看见一圈圈的刺灌丛里有星星点点的茅草屋,牛踏出的小径从茅草屋向外辐射。螺旋桨隆隆轰鸣,友谊号经过云街,也就是裂谷上空的蓬松积云,机身随之抖动摇晃。莫内晕机了。

通勤航班的座位狭小而拥挤,机舱里无论发生什么你都会注意到。机舱密闭,空气循环流通。要是有什么异味,你立刻会觉察到。你不可能看不见一个病恹恹的男人。他蜷缩在座位上。他有点不对劲,但你说不清究竟出了什么问题。

他用晕机袋捂着嘴,从肺部深处咳嗽,把某些东西呕进口袋。口袋渐渐鼓起来。他也许环顾四周,你看见他的嘴唇上沾着混有黑色斑块的红色黏液,就好像他在嚼咖啡渣。他的双眼颜色仿佛红宝石,脸上毫无表情,遍布瘀伤。几天前开始出现的星状红斑已经扩散,合并成了大块的紫色团块:他的整个头部都变成了黑色和青色。面部肌肉在下垂,结缔组织在消融,一张脸像是挂在底下的骨头上,仿佛面部正在逐渐脱离颅骨。他张开嘴,向口袋里呕吐,他吐个没完没了——呕吐确实不会停止,他的胃部早就空了,但他还在不停吐出液体。装满晕机袋的东西名叫“vomitonegro”,也就是“黑色呕吐物”。黑色呕吐物并不完全是黑色,液体有两种颜色:犹如沥青的黑色颗粒混在鲜红色的动脉血里。这是内出血,气味仿佛屠宰场。黑色呕吐物满载病毒,感染性极强,高度致命,能吓得军方的生物危害专家魂不附体。黑色呕吐物的气味弥漫在机舱里。晕机袋装满了,莫内合上口袋,卷起袋沿。口袋鼓胀,泡得发软,有可能被撑破,他把口袋递给了乘务员。

危险病毒在宿主体内增殖时,病毒粒子会渗透进入身体从大脑到皮肤的每一个部分。军方专家日后会说病毒经历了“极度扩增”。这可不是普通感冒之类的东西。极度扩增到了最高峰,一滴眼药水大小的患者血液内就有数以亿计的病毒粒子。换句话说,占领宿主躯体的生命体正企图将宿主转化成它本身。然而,转化过程不完全成功,结果制造出混有病毒的大量液化血肉,算是一种生物事故。在莫内体内发生的就是所谓的极度扩增,其外在表现正是“黑色呕吐物”。

他整个人都显得硬邦邦的,像是动一动就会扯断体内的什么东西。他的血液正在凝结:血流载着血液凝块,凝块在身体各处淤积:肝脏、肾脏、肺部、双手、双脚、大脑里全塞满了凝固的血块。简而言之,他的整个身体都在中风。凝块在肠平滑肌内堆积,切断了肠子的供血。肠平滑肌逐渐坏死,肠子开始变黑。他不再能够完全感觉到疼痛,因为在大脑内堆积的血液凝块正在阻断血流。脑损伤抹除了他的人格。这是所谓的“人格解体”,生命活力和性格特质渐渐消失。他慢慢变成了机器人。大脑里的小块组织正在液化。意识的高级功能首先磨灭,只剩下脑干深处的区域(原始的“鼠脑”“蜥蜴脑”)还有活力,仍在工作。不妨这么说:夏尔·莫内的灵魂已经死了,只有他的肉身依然活着。

呕吐发作似乎挣破了鼻腔血管,他开始流鼻血。没有凝块的鲜红色动脉血淌出两侧鼻孔,滴在牙齿和下巴上。血怎么都止不住,因为凝血因子已经耗尽。乘务员递给他一把纸巾,他拿来堵住鼻孔,但血液无法凝结,纸巾很快被泡透了。

坐飞机的时候,邻座若是突然发病,你肯定不会招呼别人来看,免得害得他太难堪。你会对自己说,這个人会好起来的。也许他只是不习惯乘飞机呢?他晕机,可怜的家伙,再说飞机上经常有人流鼻血,空气那么干燥而稀薄……你会压低声音问他要不要帮忙。他没有回答,或者嘟囔了几个你听不懂的字眼,因此你决定视而不见,只是飞机似乎怎么都不肯落地。乘务员或许也问了他要不要帮忙,但感染了这类致命病毒,患者的行为会出现变化,让他们无法对好意做出反应。他们变得充满敌意,不愿意被人触碰。他们似乎没法好好说话。他们报得出自己的姓名,但说不出今天是星期几,也无法说清自己究竟发生了什么。

飞机在乔莫·肯雅塔国际机场降落。莫内动了动。他还能走路。他站起身,鲜血滴落。他走下舷梯,踏上停机坪。他的衬衫染满血污。他没有行李。他的行李全在体内,是大量增殖后的无数病毒。莫内已经变成了人体病毒炸弹。他慢慢走进航站楼,穿过建筑物,来到出租车聚集的弯道上。出租车司机包围了他——“要车吗?”“要车吗?”

“内罗毕……医院。”他喃喃道。

其中一名司机搀扶他上车。内罗毕的出租车司机喜欢和顾客攀谈,这位司机多半问了他是不是不舒服。答案显而易见。莫内觉得胃里稍微好受点了。他的胃沉甸甸的,感觉发麻而肿胀,仿佛刚吃了一顿大餐,而不是空荡荡的痛得火烧火燎。

内罗毕医院终于到了。他走向接诊台,打手势表示他病得厉害。他说话已经很困难了。这个人在流血,稍等一下,医生马上给你看病。他必须等医生腾出手来,但医生立刻就会给你看病,别担心。他走进候诊室坐下。

候诊室是个小房间,摆着带软垫的长椅。清澈、强烈而古老的东非光线穿透一排窗户,落在堆放着脏兮兮的杂志的桌子上,将方形亮斑投在灰色地面上,地上铺着石子,正中央是个排水口。房间隐约有烟熏味和汗味,坐满了眼神呆滞的患者,非洲人和欧洲人肩并肩坐着。门诊部常有割伤等待缝针的人。人们很耐心,用毛巾捂着头皮,用绷带缠着手指,你能看见布料底下透出血色。就这样,夏尔·莫内坐在门诊部的长椅上,他看起来和候诊室里其他病人没什么区别,除了一张毫无表情的青紫色面孔和一双红眼睛。墙上的告示提醒患者当心小偷。

莫内很安静,等待着通知。突然,他进入了最终阶段:人体病毒炸弹爆炸了。军方生物危害专家对这种情况有个说法。他们说患者“崩溃并流血至死”,稍微礼貌些的说法是患者“倒下了”。

他感到眩晕,极度虚弱,他的脊梁塌下来,松弛无力,他失去了所有平衡感。房间不停旋转。他进入休克状态。他俯下身,头部搁在膝盖上,随着一声痉挛般的呻吟,胃里涌出巨量血液,泼洒在地上。他失去知觉,向前倒在地上。房间里只听得见他喉咙里的哽咽声,他已经昏迷,但还在继续呕出血液和黑色物质。这时响起了床单撕裂的声音,那是大肠完全打开,血液从肛门向外喷射。血液里混着肠壁组织。他排泄出自己的内脏。肠壁组织已经脱落,随大量鲜血一同被排出体外。莫内已经崩溃,血液正在流尽。

候诊室的其他病人慌忙起身,避开地上的男人,大声呼叫医生。他周围的血泊迅速扩张。致命病毒摧毁了宿主,此刻忙着钻出他身体的每一个孔穴,正“试图”找到新的宿主。(上海译文出版社出版《血疫:埃博拉的故事》)

相关链接:

内容简介

来自热带雨林的危险病毒,可在24小时内乘飞机抵达地球上的任何城市。航空线路连接了全世界的所有城市,构成网络。埃博拉已经进入网络,开始环球旅行。吉恩·约翰逊,埃博拉病毒的发现者之一,他在病毒探索史上是个大人物,发现并命名了地球上好几种最危险的病原体。自从开始和埃博拉病毒打交道,吉恩·约翰逊就经常做噩梦。噩梦的内容都差不多。他身穿密闭防护服,戴着手套,摆弄着含有埃博拉病毒的某种液体……这是一本“人命关天”的书,这不只是一个病毒的故事,它关系着人类的无知、贪婪、勇气和牺牲,以及我们面对大自然时的敬畏。真实,远比你想象的更惊悚。1992年,理查德·普雷斯顿在《纽约客》上发表了长篇报道“高危区的危机”,叙述了非洲埃博拉病毒的缘起以及1989年在美国本土的疫情。1994年,以该报道为基础,普雷斯顿推出了《血疫:埃博拉的故事》。

作者简介

理查德·普雷斯顿(RICHARD PRESTON,1954—),美国非虚构作家,《纽约客》撰稿人。他在普林斯顿大学获得英文博士学位,师从著名的非虚构作家约翰·麦克菲。普雷斯顿擅长以非虚构手法,处理科学题材。1984年,他出版了首部非虚构作品《第一道光》,这本天文学题材的书获得了美国物理学学会的科学写作奖。十年后,普雷斯顿推出了另一部科学写作经典《血疫:埃博拉的故事》,这本描写埃博拉病毒缘起的作品获得了巨大的成功,长踞《纽约时报》非虚构类畅销书榜首达61周。普雷斯顿因此获得了美国疾病控制与预防中心颁发的防疫斗士奖,他也是有史以来唯一以非医师身分获奖的得主。