坏死性筋膜炎诊治的研究进展

2020-11-02任尊程鹏飞韩培

任尊 程鹏飞 韩培

1952年Wilson提出“坏死性筋膜炎”的概念,这是一种以快速发展的炎症反应以及继发的筋膜和周围组织坏死为特征,常伴有全身中毒症状,而且能够威胁生命的软组织感染[1]。各种损伤均可导致坏死性筋膜炎发生,且可发生在全身任何部位。由于坏死性筋膜炎起病隐匿,发展迅速,疾病早期易误诊,虽发病率较低,死亡率和截肢率却较高[2]。对坏死性筋膜炎进行快速、准确诊断以及早期有效治疗是临床重要课题。

1 病因与分型

1.1 病因

重大创伤,擦伤、昆虫叮咬等皮肤黏膜微小损伤,水痘感染,烧伤,肛周脓肿,肌肉拉伤或挫伤等软组织损伤以及外科或妇产科手术等,均可成为坏死性筋膜炎的诱因。坏死性筋膜炎可发生在身体的任何部位,且最常累及四肢,但躯干或会阴部感染导致的坏死性筋膜炎死亡率更高[2]。坏死性筋膜炎的发生与患者全身状况和病原体感染有关,自身免疫缺陷、糖尿病、慢性心脏病、肥胖等均可成为坏死性筋膜炎的危险因素,但仍有近半数病例发生在既往健康状况良好的人群中[3]。

1.2 分型和分类

根据病原体不同,坏死性筋膜炎可分为2型:Ⅰ型为多病原体型,Ⅱ型为单一病原体型[1]。虽然Ⅰ型和Ⅱ型发生率高低尚无定论,但有研究发现Ⅱ型在坏死性筋膜炎中占比可达55%~87%[4]。Ⅰ型可由厌氧菌和非厌氧菌等多种病原微生物感染导致,多见于老年或有基础疾病的患者;Ⅱ型为单一病原微生物感染所致,革兰阳性菌中A组链球菌最常见,其次为耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)[5],可见于任何年龄段的无基础疾病患者[6]。另有学者提出,由创伤弧菌和嗜水气单胞菌感染导致的坏死性筋膜炎为Ⅲ型,通常与接触海水及海洋生物有关[1]。

根据感染途径不同,坏死性筋膜炎可分为2类:①有明确病原体侵入伤口的感染,病原体通过表皮或黏膜的伤口进入深层组织[1];②深层组织自发性感染,近50%的A组链球菌导致的坏死性筋膜炎原发于深层组织,病程中未见外部开放性损伤,常见于肌肉挫伤或拉伤。A组链球菌易感人群可发生短暂性菌血症,病菌随血液转运至伤口并在局部增殖产生外毒素,最终造成坏死性筋膜炎[7]。当此类坏死性筋膜炎出现表层皮肤水泡、瘀斑等临床表现时,组织感染坏死已相当严重,需要紧急治疗。

2 临床表现

坏死性筋膜炎早期仅表现为轻度区域性软组织红肿,随后迅速发展为明显的筋膜炎,并伴全身系统性中毒。疾病早期缺乏特征性临床表现,如在病程发展中出现水肿、红斑及与伤口不相符的疼痛症状,则存在坏死性筋膜炎的可能。在已静脉使用抗生素的情况下,红斑和硬化皮肤边界仍迅速扩大是疾病早期的重要线索。

3 诊断

由于坏死性筋膜炎起病隐匿、发展迅速,延误诊断是导致该病死亡率高的关键原因,因而早期诊断尤为重要。

3.1 实验室检查

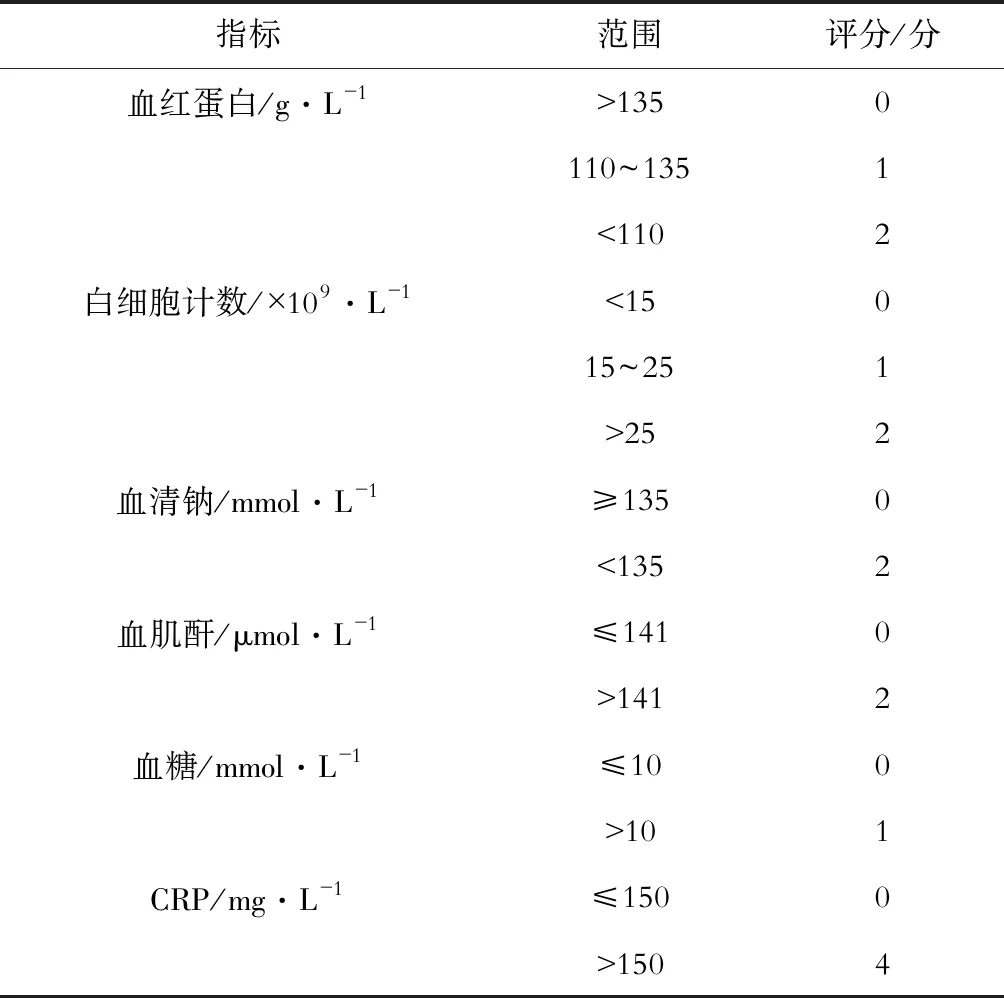

Wong等[8]于2004年首次提出坏死性筋膜炎实验室检查风险指标评分(LRINEC),该评分基于C反应蛋白(CRP)、白细胞计数、血红蛋白、血清钠、血肌酐以及血糖水平6项血清学指标(表1)。总分最低为0分,最高为13分。评分≤5分,坏死性筋膜炎发生率<50%,为低风险;评分为6~7分,坏死性筋膜炎发生率为50%~75%,为中等风险;评分≥8分,坏死性筋膜炎发生率>75%,为高风险。以LRINEC 评分为6分作为坏死性筋膜炎诊断阈值时,其阳性预测值和阴性预测值分别为92%和96%。一项纳入16个研究846例患者的系统综述研究也证实,LRINEC评分对坏死性筋膜炎早期诊断有价值[9]。

表1 坏死性筋膜炎LRINEC评分[8]

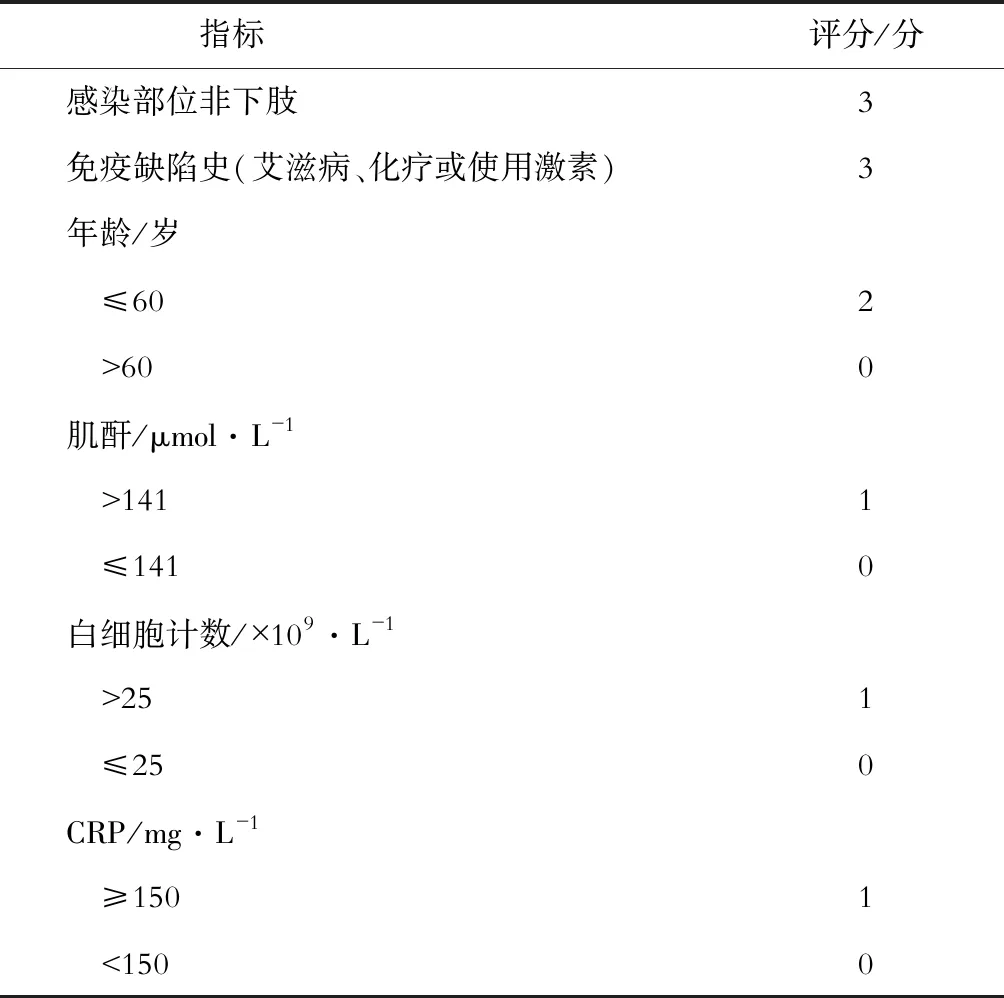

Cribb 等[10]对新西兰Middlemore医院2000年至2010年入院的坏死性筋膜炎患者和严重蜂窝织炎患者进行病例对照研究,依据LRINEC评分以及其它临床或实验室检查结果进行诊断,并通过单变量及多变量logistics回归分析,提出复合因素评分(SIARI)(表2)。该评分涉及感染部位、免疫缺陷史、年龄、肌酐、血白细胞计数及CRP等多项指标。该研究认为,与LRINEC评分相比,SIARI评分诊断能力更强。不过,SIARI评分对坏死性筋膜炎的诊断能力还有待于进一步的前瞻性研究予以确认。

3.2 影像学检查

虽然X线平片能发现软组织中的气体,但由于仅部分坏死性筋膜炎软组织中含有气体,因此其诊断作用有限。坏死性筋膜炎的CT检查结果可显示为皮下脂肪变薄,筋膜增厚以及软组织内或筋膜平面含有气体,CT检查对软组织水肿及感染边界更敏感。

MRI检查对坏死性筋膜炎诊断的敏感性很高。由液化的坏死组织和炎性水肿产生的筋膜层面的液体在T2加权中可表现为高信号[11],MRI检查能清楚显示感染范围。

表2 坏死性筋膜炎SIARI评分[10]

与CT和MRI检查相比,超声检查诊断更为快速。坏死性筋膜炎超声检查表现为筋膜和皮下组织增厚,深筋膜层积液,病情严重时可有皮下气体,这些表现可以归纳为“皮下增厚,空气和筋膜液体”[12]。超声对软组织感染的诊断特异性高,但敏感性低,因此不推荐采用超声检查对坏死性筋膜炎做排除性诊断。

3.3 细菌学检查

抗生素的应用对坏死性筋膜炎治疗至关重要,而确定坏死性筋膜炎感染病原菌的种类及其药物敏感性对改善患者预后非常关键。对坏死性筋膜炎清创手术中获取的标本进行微生物培养鉴定仍是目前确定病原菌的主要方法。传统的微生物培养存在诸多限制,如那些需要特定培养基及特殊培养环境的细菌难以通过传统实验室培养获得,细菌竞争生长导致劣势菌生长缓慢等。另外,微生物培养通常需要约1周时间,有滞后性。

最近一项研究对包含坏死性筋膜炎在内的人类坏死性软组织感染(NSTI)样品进行16S rRNA测序,发现NSTI中常见的病原体为普雷沃杆菌、拟杆菌、嗜胨菌、牙龈卟啉菌和肠球菌等5个属[13]。与传统的细菌培养方法相比,应用基因测序技术鉴定感染组织的细菌种属,其检出率、准确率和效率均更高,有利于后续针对性应用抗生素,改善患者预后,可作为坏死性筋膜炎早期快速诊断的新手段。

4 治疗

4.1 手术清创

手术探查有3个主要目的:①明确感染范围;②评估是否需要清创或截肢;③获取样本并对其进行染色和细菌培养鉴定。手术清创是减少细菌负荷并阻止组织坏死继续发展最快速有效的办法。清创目标是在第一次清创时去除所有坏死组织,包括坏死的皮肤、肌肉和筋膜。清创范围应达到正常皮肤和筋膜附着于深筋膜处以及可见血管的组织,缺乏灌注的组织可成为细菌重新增殖的温床。伤口需在清创手术后24 h内复查,且需每天评估,必要时需重复清创,直至不再有组织感染表现。清创后伤口可覆盖海藻酸和水凝胶敷料或局部负压治疗,有利于防止二次感染,促进肉芽组织形成和炎症渗出物吸收[14]。入院24 h内即行清创手术的坏死性筋膜炎患者存活率显著升高。坏死性筋膜炎患者手术越早,其预后越好[15]。

4.2 药物治疗

应用抗生素可减少细菌载荷,阻止毒素产生,防止器官衰竭,是手术治疗的重要补充。由于筋膜本身欠缺血管化,坏死性筋膜炎状态又会进一步减少其血供,导致抗生素难以作用于感染部位,因此抗生素不可作为单一的治疗方法。

首先,经验性使用广谱抗生素有助于对抗革兰阴性菌、革兰阳性菌及厌氧菌,针对性选用抗生素待药敏实验有结果后再进行。针对性选用抗生素应参考当地抗菌谱,如万古霉素、达托霉素、头孢洛林等抗生素可针对MRSA,哌拉西林、氨苄西林、替卡西林等广谱抗生素可针对革兰阴性菌以及甲硝唑或克林霉素可针对厌氧菌。

克林霉素是一种林可酰胺类抗生素,可通过抑制核糖体转运产生杀菌作用并可抑制外毒素产生,从而预防感染性休克发生,对A组链球菌感染治疗效果较好。因此,美国外科感染协会(SIS)和感染性疾病协会(IDSA)均推荐克林霉素与青霉素联合使用10~14 d治疗A组链球菌感染导致的坏死性软组织炎[1]。由于A组链球菌耐药率不断增加,有报道在中国耐药率已达到95.5%,因此一般不建议单独使用克林霉素[16]。

抗生素骨水泥由聚甲基丙烯酸甲酯和抗生素聚合而成,可作为治疗坏死性筋膜炎的抗生素局部应用方法。可加入骨水泥的抗生素通常为广谱抗生素,目前万古霉素、庆大霉素和妥布霉素等应用均较为成熟。抗生素骨水泥可在长时间内维持较高的局部药物浓度,而入血药物浓度很低,因此有作用时间长、安全性高等优点[17]。抗生素骨水泥常用于初次全髋关节置换术和膝关节置换术、术后感染翻修以及慢性骨髓炎、骨缺损的治疗,可有效控制局部感染。

4.3 辅助治疗

负压封闭引流(VSD)是治疗感染性伤口的一项技术,可改善伤口血运,抑制细菌生长,促进肉芽组织生长[18]。李永军等[19]对32例坏死性筋膜炎患者在清创术后予臭氧水灌洗联合VSD治疗,发现该疗法可缩短住院时间,减少手术清创次数并可有效控制感染。对肌肉、筋膜等较紧密的创面组织,临床上可选择持续较高负压(-40~-60 kPa)吸引,常规4~7 d更换1次VSD材料,也可根据吸引出的坏死组织量调整更换时间,量多需2~3 d更换1次,量少则延长至10 d以内。负压维持7~14 d并观察到创面有新鲜肉芽组织生成后,行游离植皮或皮瓣移植术。

20世纪30年代到40年代,美军医疗部队采用X线放射疗法治疗气性坏疽取得良好效果[20]。Dhawan等[21]提出,治疗坏死性筋膜炎的射线范围为低剂量的0.2~2 Sv,其作用机理为增强巨噬细胞杀灭微生物能力和促进组织修复,因此低剂量放射疗法可作为潜在的坏死性筋膜炎辅助治疗方法。

体内和体外实验结果均表明,静脉输注免疫球蛋白(IVIG)可通过超抗原抑制T细胞活化并通过中和A组链球菌外毒素抑制细胞因子产生,由此认为IVIG可用于治疗A组链球菌引起的坏死性筋膜炎,但目前尚无研究支持IVIG对A组链球菌坏死性筋膜炎有效。另外,一项对美国130家医院以及4 127例坏死性筋膜炎和链球菌休克综合征患者的研究表明,IVIG对降低患者死亡率及缩短住院天数没有效果[22]。

有研究提出,高压氧疗法可作为坏死性筋膜炎外科清创后的辅助治疗。与周围的肌肉和皮肤相比,筋膜缺乏血供,其所处的环境含氧量较低[23]。高压氧疗法可通过增加血氧浓度将氧气输送至坏死周围区域的缺乏供氧组织,直接杀伤厌氧菌并增加白细胞活性。目前,高压氧疗法对坏死性筋膜炎的实际应用效果仍存在争议,加之能够严密监测患者病情的高压氧舱十分稀少,因此临床上并不推荐使用该方法。

5 结语

尽管坏死性筋膜炎的诊断和治疗方法在不断改进,但其死亡率和截肢率仍较高。快速准确诊断,尽快外科介入和使用适当的抗生素,同时给予患者强有力的支持治疗,是治疗坏死性筋膜炎的基本原则。坏死性筋膜炎病原体的快速检测以及有利于预后的辅助治疗手段仍有待进一步研究。