我国生态补偿依据及补偿标准关键问题综述

2020-10-31常兆丰乔娟赵建林董志洋汪杰

常兆丰,乔娟,赵建林,董志洋,汪杰

1. 甘肃省治沙研究所 兰州 730070;

2. 甘肃农业大学 兰州 730070 中国;

3. 甘肃省景泰川电力提灌管理局,甘肃景泰 730499

0 前言

生态环境建设是我国的一项基本国策。尤其是党的十八大以来,生态文明建设提到了国家的重要议事日程。党的十八报告指出,要“大力推进生态文明建设”。习近平同志多次指出,绿水青山就是金山银山。生态补偿是以保护和可持续利用生态系统服务为目的,以经济手段调节利益相关者之间利益关系的一种制度安排[1-2],是调动社会各方面积极性,推动生态环境建设的一项重要措施。国外,尤其是美国、澳大利亚和德国的生态补偿起步较早,其中美国开始于20世纪30年代[3-4]。国外生态补偿的特点: 一是生态补偿的重点放在流域水资源管理上,最有代表性的由世界银行发起的、在哥斯达黎加、哥伦比亚、厄瓜多尔、墨西哥等拉丁美洲国家开展的环境服务支付项目,该项目的目标是改善流域水环境服务功能[5]。美国和日本也在部分流域实施了具有生态补偿性质的流域管理计划[6]。国外的大多数此类生态补偿项目主要是通过增加流域内的森林覆盖率改善水质和水文条件的,因此补偿费主要向用水者征收,其他生态服务的受益者很少被考虑[7]。二是森林、草原是生态补偿的又一个重点。由于森林对提供各种生态服务最为有效,生态补偿措施在林业方面也广为采用。爱尔兰为鼓励私人造林而采取了造林补贴和林业奖励两种政策激励措施[8]。哥斯达黎加对造林、可持续的林业开采、天然林保护等提供补偿,并规定对大型建设项目导致的生态损失进行生态补偿。加拿大联邦政府在“永久性草原覆盖恢复计划”中,由农业部向土地所有者提供管理费用并补偿他们的损失[9]。三是自然环境的保护与恢复、碳循环、景观保护等也是生态补偿关注的重点[7],如美国的保护与储备计划、环境质量激励项目以及欧盟的农业环境保护项目都采取了补偿措施[9]。四是大多数国家的补偿机制重点放在一般意义上的生态补偿,而忽视了未受保护的土地[10]。德国的生态补偿实践不仅历史悠久、可操作性强,且考虑了对土地的生态补偿,尤其德国的生态账户制度更加引人瞩目[10]。

我国的生态补偿制度始于20世纪90年代[3],目前还处在试点和探索阶段。我国于2001年设立了“森林生态效益补偿基金”[7]。国际经济合作与发展组织(OECD)提出的生态补偿原则是“谁保护,谁受偿;谁受益,谁补偿”。国家发改委《生态补偿条例》(草案)[11]规定的原则是“谁开发、谁保护,谁破坏、谁恢复,谁受益、谁补偿,谁污染、谁付费”。我国的生态补偿虽然起步迟,但发展较快,国内学者从生态补偿涵义的界定、外部性、生态补偿政策、补偿标准、补偿方法以及生态资源的价值评估等不同角度也做了广泛探索[2-3,7,12-14]。然而,在理论和实践中还存在许多问题[3],诸如理论认识尚不明晰,补偿依据和补偿标准争议多、可操作性不强等等,不能适应现阶段我国生态环境建设的需要。鉴于此,本文在借鉴国内外生态补偿理论和实践的基础上,就我国生态补偿的几个关键问题作一探讨,以资讨论。

1 外部性是生态补偿问题的根源

外部性(Externality)是经济学中的一个概念。但不同的经济学家对外部性的定义不同,归纳起来不外乎两类定义,一类是从外部性产生主体角度来定义的,另一类是从外部性接受主体来定义的,其本质都是相同的。前者如萨缪尔森和诺德豪斯的定义[15],“外部性是指那些生产或消费对其他团体强征了不可补偿的成本或给予了无需补偿的收益的情形。”美国学者阿兰·兰德尔的定义是: 外部性是用来表示“当一个行动的某些效益或成本不在决策者的考虑范围内的时候所产生的一些低效率现象,也就是某些效益被给予,或某些成本被强加给没有参加这一决策的人”[16]。外部性理论是生态经济学和环境经济学的基础理论之一,也是生态环境经济政策的重要理论依据[1,3]。资源环境的生产和消费过程中产生的外部性,主要反映在两个方面,一是资源开发造成生态环境破坏所形成的外部成本,二是生态环境保护所产生的外部效益。

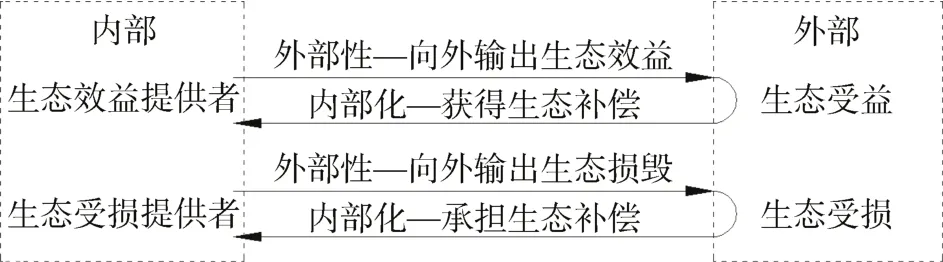

由于上述外部成本或外部效益没有在生产或经营活动中得到很好的体现,从而导致了破坏生态环境没有得到应有的惩罚,保护生态环境产生的生态效益被他人无偿享用,使得生态环境保护领域未能达到帕累托最优(Pareto Optimality)[17-18],这便是生态补偿的理论依据。通过生态补偿,将由主体向外提供的生态效益转化为内部收益,或由主体引发的外部生态受损转化为主体承担生态补偿。生态补偿的过程就是外部性的内部化过程,外部性的内部化是生态补偿的内在目标。

这里需要进一步明确的: 首先,生态效益或生态受损的受体并非造成该生态效益或生态受损的主体,而是该主体之外的他方。其次,外部性并非主体的活动目标,而是在主体活动目标之外产生的外部影响。外部性所产生的结果,要么是主体之外的他方生态受益,要么则是主体之外的他方生态受损(图1)。因而,外部性是生态补偿问题产生的根源所在[1,3]。外部性的意义在于: 一是简化和明晰了利益关系,即生态补偿只涉及生态效益或生态受损的提供者(内部)和生态效益或生态受损的承受者(外部)两个方面。二是利益相关的两个方面,不论是国家、地方行政区域,还是企业法人、社会团体或者农户,都是平等的社会关系,要么就是受益主体即支付主体,要么就是受损主体即受偿主体。

外部性是生态补偿问题的根源并不是本文的新观点。然而,外部性的传递过程中一般存在着随距离而消减的问题,如气体的扩散、噪声的传播和对空气湿度的影响等,如何计量外部性的消减则是已有的研究尚未涉及的一个新问题,碳排放模型也并未考虑排放量与距离变化的关系[19]。其实,外部性的传递过程是从内外部分界线开始直到消失为止,是生态服务价值的系数从1到0的过程。对此,可以采用距离余弦公式解决外部性的随距离消减的问题[20]。

2 生态服务价值是生态补偿的科学依据

前面我们将外部性称作向外部提供的生态效益或生态受损。那么,以什么来计量这种向外提供的生态效益或生态受损的大小呢,亦即生态补偿是以什么为价值依据呢?

图1 外部性及其内部化过程Figure 1 Externality and its internalization process

对于生态补偿应以什么为价值依据的问题,存在着两种观点的争议[3],一种观点主张以生态服务价值进行补偿,而另一种观点则主张以生态效益进行补偿。主张以生态服务价值补偿的观点认为,一种产品或服务的价值和它的效益是两个截然不同的概念,价值是生产过程中技术进步、资源配置水平的函数,而效益则是消费过程中资源利用水平的函数,生产过程只能获得价值补偿。一种产品具有多种效能并不意味着其价值就大,产品的价值是由其生产过程中消耗的活劳动和物化劳动量决定的,如果一种产品具有多种功能,应按一定的办法将产品的价值分摊到各种功能上,分摊到各种功能上的价值之和应等于该产品的价值,因此按价值补偿比较有说服力[21]。由此,向外提供的生态受损就是外部生态服务价值的减少,亦等同于向外提供了负的生态服务价值。

目前,国内外有关生态价值评价的依据和方法主要有Costanza等的生态服务价值[22]、生态足迹法[23-24]、价值工程方法[25-26]、成本核算法以及市场价值法[27-28]等多种。Costanza等的生态服务价值将全球生物群落(Biome)[22]划分为海洋的和陆地两大类,在海洋之下划分了开阔海洋和沿海/浅海两类,在陆地大类之下又划分了森林、草地/牧场、湿地、湖泊/河流、荒漠、冻原、冰/岩石、农田、城市等9类,在类之下划分了具体的类型,并给出了每种群落的17项生态服务(Ecosystem serivces)价值的因子当量[22]。生态足迹法是在对土地面积量化的基础上,从需求层面上计算生态足迹的大小,从供给层面上计算生态承载力的大小,然后比较二者的多寡,进而评价研究对象的可持续发展状况[23]。价值工程方法是通过功能与其成本的比值计算其价值量的[26]。而成本核算法则是以投入其中的资本、劳动和土地成本来推算自然资源价值的[28]。

20世纪90年代Costanza等在《Nature》上发表的“The value of the world's ecosystem services and natural capital”一文[22]被国内外学者认为具有里程牌的意义[3,14]。之后,国内外学者引用 Costanza 等的理论框架和因子当量,从全球生态系统[29-30]、森林生态系统[31-32]、草地生态系统[33-34]、湿地生态系统[35-36]、河流生态系统[37-38]、农田生态系统[39]、城市生态系统[40-41]、荒漠生态系统[42-43]、区域生态系统价值[24,44]等方面进行了广泛研究。虽然 Costanza

等的生态服务价值因子当量在具体应用上还存在空间尺度转换的问题[21,44-45],但以其提供的生态服务的价值为补偿标准[46],代表是生态系统价值评价依据的主流,被国内外学者认为是生态补偿最为科学合理的价值依据[3,14]。

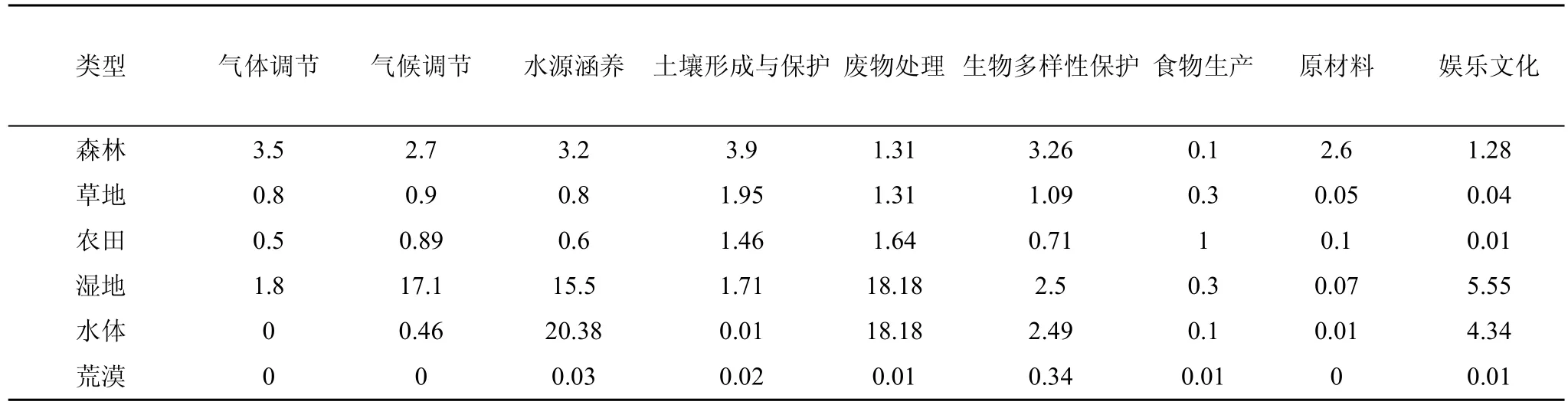

我国学者谢高地等在 Costanza等的全球生态系统服务价值基础上,根据中国的实际情况制定了“中国陆地生态系统单位面积服务价值当量因子表”(表1)[14],实现了Costanza等的因子当量在中国空间尺度上的一次转化。之后,谢高地的生态因子当量表被国内学者广泛引用[39-44]。

3 机会成本是生态补偿最合理的计算标准

生态补偿的标准问题不仅是政府管理部门关注的一个焦点,也是学术界讨论的热点问题之一[3]。

在确定了以生态服务价值为生态补偿的价值依据之后,下一层面就是选择生态补偿费用计算标准的问题。李文华等通过对生态系统服务功能付费和生态效益补偿两个相关概念在内涵上存在的交叉和细微差别进行了比较,指出针对我国的情况,采用生态效益补偿概念更为贴切[47]。然而,目前理论界的一般观点认为,生态系统服务价值可以作为生态补偿标准的理论上限,而不是作为现实的生态补偿标准[3]。

国内外学者从机会成本、影子价格、水资源市场价格、条件价值法、恢复费用法、讨价还价法、生态足迹法、博弈法和SWAT模型以及主导性生态功能价值[48]等方面进行了大量探索,还有学者提出了狭义生态补偿标准与广义生态补偿标准的物质量评价模型和价值量评价模型[49]等。从环境经济的角度来讲,当边际外部成本等于边际外部收益时即为环境效益的最大化。我国学者谢利玉主张补偿标准应以项目的成本为基础[50],另有学者指出,生态补偿应包括项目部分或者全部机会成本,补偿经营过程中所损失的直接利益,主要是补偿放弃其他发展机会的损失,从而获得足够的动力参与生态保护和建设。毛显强等则认为支付产权主体环境经济行为的机会成本容易实现,可以通过市场定价进行评估,根据该行为方式的机会成本确定补偿额度[51]。事实上,国际上普遍接受的生态补偿标准也是以项目的机会成本为主[3]。

一方面,自然资源的形成过程,既有人类投入的因素,也有自然增长的过程[3],即具有自然资源和社会资源的双重属性。另一方面,我国许多自然资源,如土地、河流、森林、草原、湿地等属于国有,许多大型生态环境建设项目都有国家的投资。加之我国生态补偿起步较晚,社会认知尤其是农户的认知还有一个适应的过程。因此,机会成本则是我国的生态补偿标准的最佳选择,这样更能充分体现生态补偿的环境外部成本的内部化原理。

4 生态补偿与相关行政收费的关系问题

Hanley 等[52]通过对多个国家的调查指出,对受损者补偿在一些地区已付诸实践,而受益者征收费用却很少被采用。许多国家和地区已采取了生态补偿措施,但在实施过程中常常是政府买单而不是受益者[5,53-54]。我国的生态补偿和相关行政收费同样存在这样的问题。目前,我国的生态补偿与相关行政性收费关系似有模糊[3],尤其是在被征收费用一方的思想上。由此给生态补偿的实际操作造成了不少困难,尤其是支付难的重要原因之一。因此,在明确了补偿依据和补偿标准之后,下一步还需要解决的问题是理顺生态补偿与行政收费的关系。只有这样,才能顺利推进我国生态补偿制度的健康发展。

我国现有的一些与生态补偿相近的行政性收费项目,如资源费、排污费、土地使用许可费等,与生态补偿之间既有联系,又有区别。其相同点: 一是起因都是环境资源的利用或受损。二是都体现了资源环境的价值,体现了环境价值论和环境财富论的思想。三是都是使用者付费或者破坏者付费,即都服从外部性的内部化原则。但二者存在内涵与功能上的区别,主要表现在: 1)相关的行政收费,如资源费、排污费、土地使用许可费都是单向收费,收费方是国家行政机关,是国家以资源环境的所有者身份向资源环境使用者或破坏者收取的费用。2)相关行政性收费标准由行政单方面决定,虽然行政机关在定价时考虑了多种因素,但其本质上还是单向决断。3)行政收费的强制性较强。有人指出,生态补偿费与资源部门收费之间的主要区别,前者是人们经济活动中对环境条件无意识破坏的经济支付,而后者则是一种有意识破坏的经济支付[55]。4)对于相邻行政区域以及行政区域与其他社会团体、个人之间发生的外部性问题,不能直接采用行政收费,只能通过上一级行政机关运用转移支付方式实现或者只能进行协调,而运用生态补偿则可以直接将其外部性内部化。5)生态补偿费既包括资源费,也包含污染费或称排污费[55]。环境经济学认为,商品的边际机会成本包括边际生产成本、边际外部成本与边际使用者成本三部分。其边际外部成本就是在生产过程中使用环境、资源所引起的环境质量的退化,其主要表现为环境污染和生态破坏[56]。

表1 中国陆地生态系统单位面积生态服务价值当量表[14]Table 1 Ecosystem services value unit area of Chinese terrestrial ecosystem

基于以上认识,下一步我们需要做的: 一是理清哪些属于相关的行政性收费,哪些更符合生态补偿。二是能运用生态补偿的行政性收费应采用生态补偿方式。这样,将利益相关者包括国家置于平等的利益关系地位,减少行政强制性,更便于人们普遍接受,也更符合我国社会主义市场经济的运行机制,有利于调动资源环境所有者和利用者保护资源环境的积极性,有效提高我国资源环境的边际效益。

5 讨论

1)前面已经提到,Costanza等的生态服务价值因子当量在具体应用上还存在空间尺度转换等问题[.44-45],即存在难以精确的局限性[21]。有学者指出,运用模型因子当量法不同作者对同一生态系统的研究结果相差甚远[57-58]。谢高地等在Costanza等的全球生态系统服务价值基础上,根据中国的实际情况制定出“中国陆地生态系统单位面积服务价值当量因子表”[14],已经实现了 Costanza等的因子当量在中国空间尺度的一次转化,但还需要进一步的转换。比如我国南方的森林和北方的森林,其生态服务价值差别很大,同一地区不同郁闭度的森林的生态服务价值肯定不同,不同盖度的草地的生态服务价值也差别很大。Costanza等的因子当量是同一生态类型的全球平均水平,因此还需要以 Costanza等的因子当量为基础或平均值,进一步转化中国的生态服务价值的因子当量。当然,还可以用其他方法计算验证。赵建林等运用价值工程方法[25]对谢高地等的生态服务价值因子当量[14]计算得的祁连山植被恢复的生态价值做了比较,结果前者是后者的93.52%[26]。

2)建立健全生态补偿的政策法规。我国1998年修改的森林法提出国家设立森林生态效益补偿基金。2008年修订的《水污染防治法》,首次以法律的形式对水环境生态保护补偿机制作出了明确规定。2010年 12月修订的《中华人民共和国水土保持法》指出,将水土保持生态效益补偿纳入国家建立的生态效益补偿制度。之后,各地在推进生态补偿试点中,也相继出台了流域、自然保护区、矿产资源开发生态补偿等方面的政策性文件。2005年浙江省颁布的《关于进一步完善生态补偿机制的若干意见》,是省级层面比较系统开展生态补偿实践的突出事例。

2010年国家发改委出台了《生态补偿条例》(草案)向社会征求意见。2016年出台了《国务院办公厅关于健全生态保护补偿机制的意见》[59],使我国的生态补偿政策法规向前迈进了一大步。在以上基础上,还需要建立健全政策法规,尤其是省一级的地方性法规,从而使得我国的生态补偿有法可依,有章可循,有效推进我国的生态补偿健康快速发展,以实现党的十九大确定的生态文明建设目标。

3)政府主导型生态补偿更适合中国国情,这是因为: 我国的土地、河流水资源、森林资源等大多数生态资源属于国有资源,国家往往是受益主体之一。其次,生态补偿问题的利益关系往往较为复杂,有时涉及多个行政区域或不同的流域,如前述提及的景电灌区的生态补偿问题涉及国家、行政区域、法人单位和农户等[20],需要上一级政府的协调;其三,较大范围的生态环境问题,往往涉及国家的中、长期发展规划,需要上级政府甚至国家参与并主导。Hanley 等[52]通过对多个国家的调查发现,对受损者补偿在一些地区已付诸实践,而各受益者征收费用却很少被采用。前面已经述及,许多国家和地区已采取了生态补偿措施,但在实施过程中常常是政府买单而不是受益者[5,53-54]。这从一个侧面反映出国家是生态环境保护的主体,从另一个方面也反映出较大范围的资源再分配需要国家出面协调。以政策法规为依据、由政府主导的生态补偿体制更适合我国的基本国情。

4)德国是世界上生态补偿制度起步较早的国家之一。德国生态账户制度[10]是一个行之有效的管理办法。生态账户就像一张银行卡,生态受偿时可以充值在生态账户上,生态支付时可以直接从生态账户中扣除。这一制度因其公平、透明、简便、可操作性强,不仅被许多学者推崇,而且也被许多国家引用。

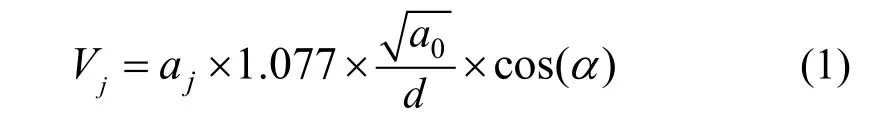

5)前面在讨论外部性时提出,外部性的传递过程中一般存在着随距离而消减的问题。比如沙尘暴的危害就是距离和与主风向的夹角的增大而消减的。沙尘暴在甘肃河西走廊的漂浮范围可达100km-200km,浮尘的漂浮范围可达 1000km 以上,沙尘暴的主风向明显[60]。赵建林和董志洋在计算景电灌区对消减上风向地区沙尘暴的生态服务价值时,以上风向灌区绿洲防风固沙的生态服务价值为基础参数,以下风向防护区域距离上风向灌区绿洲的距离和偏离当地主风向 NW 的角度为变量,即距离余弦公式(1式)[20],为解决受益或受损边界的模糊性问题做了有益的探索,该距离余弦公式如下:

式中,Vj为灌区对消减下风向j地区沙尘暴的生态服务价值,aj为j地区的面积(km2),a0为除民勤灌区外(腾格里沙漠南缘较集中)的景电灌区面积(km2),d为下风向j地区中心到a0灌区中心的距离(km),α为下风向j地区偏离NW方向的角度,1.077为中a0面积内农田、森林、草地、水体和湿地的防风固沙、气体调节、气候调节3因子当量[14]按面积计算的加权平均值。

6 展望

以生态服务价值为生态补偿依据、以机会成本为补偿标准,既有较强的理论基础,又充分体现了生态补偿的内存目标;既是国内外生态补偿的主流观点,又符合我国社会主义市场经济的运行机制。通过生态服务价值的空间尺度转化结合其他方法可以使生态服务价值的计算进一步准确化;外部性存在随距离消减的问题,运用距离余弦公式可以计算防护林对消减下风向区域的生态服务价值。

生态补偿的理论基础是外部性原理,生态补偿就是外部性的内部化过程。生态补偿问题的利益相关者,包括国家、行政区域、企业法人和个人都是平等的利益关系,这样即可以简化复杂的利益关系问题。

建立健全生态补偿政策法规。以政策法规为依据,由政府主导的生态补偿体制更适合我国的基本国情。生态补偿在我国生态环境建设中正在发挥越来越重要的作用,进一步建立完善生态补偿的政策法规是保障生态环境建设的现实要求。