水电运行期典型水足迹计算方法分析

——以三峡水电站为例

2020-10-30张晓溪龚先政刘宇

张晓溪 龚先政,2 刘宇,2

(1北京工业大学材料学院,北京 100124;2工业大数据应用技术国家工程实验室,北京 100124)

0 引言

随着世界经济与科技的发展,人们对可再生能源开发利用的研究日渐深入,水力发电在其中占据很大比重。我国是电力大国,且近年来年发电量依然在稳步增加。根据国家统计局数据,截至2017年末,全国发电装机容量177703 万kW,比2016年末增长7.6%。其中水电装机容量34119万kW,约占总装机容量的20%。水力发电的过程会消耗大量的水资源,可能加剧水资源短缺问题。联合国《2018年世界水资源开发》显示,全球对水资源的需求正在以每年1%的速度增长,主要来自发展中国家和新兴经济体,各国必须尽快对水资源的消费结构进行调整,以便更好地利用水资源[1]。我国尽管水资源总量充沛,位居世界前十,但由于巨大的人口基数,人均占有量仅为世界的四分之一,再加上时空分布不均、水质恶化、污染水处理率低等,水资源问题尤为严峻,追求对水资源的更好运用十分重要[2]。

水足迹概念由Hoekstra于2002年基于虚拟水及生态足迹理论提出[3],指从个人、家庭、部门、行业、城市到整个国家在生产或者消费的产品中包含的虚拟水数量[4]。水足迹可分为蓝水足迹、绿水足迹和灰水足迹。蓝水足迹指产品供应链中消耗的地表及地下水资源;绿水足迹指产品消耗的未形成径流的雨水及土壤水分;灰水足迹为稀释污染至自然本底浓度或环境标准所需的淡水总量[5]。与其他用水指标相比,水足迹不仅可以度量整个产品或者服务提供过程中的水资源消耗,还通过引入灰水足迹的概念而量化了人类活动产生的污染在自然净化过程中消耗的水资源。水足迹的概念一经提出便被广泛运用到了农业、工业等水耗研究中,也有不少学者运用水足迹方法计算了水力发电的水资源消耗。目前计算水电水足迹的主流方法有三种,即总蒸发法、净蒸发法、水量平衡法。

三峡工程是当今世界最大的水利工程,坝址地处长江干流西陵峡河段、湖北省宜昌市三斗坪镇,控制流域面积约100万km2。三峡电站总装机容量2250万kW,自2003年开始发电以来年平均发电量882亿kW·h,占全国水力发电总量的近10%。因此,对三峡电站的水足迹计算对于评估我国的水电水资源消耗有重要意义。

1 研究方法

水电水足迹指水电站通过水力发电生产单位电力产生的直接或间接水资源消耗量。通常,水力发电整个过程中几乎没有绿水、灰水足迹,水力发电的水足迹只计算蓝水足迹。

1.1 总蒸发法

1992年,Glecik率先将水足迹引入水力发电中,基于水电站库区蒸发水量与发电量之比计算水力发电产生的水足迹[6],随后Mekonnen等同样运用总蒸发法计算了不同国家、地区的水电水足迹[7]。

总蒸发耗水法指单位电量生产过程中水库库区产生的总蒸发量,一般可用水库年蒸发量除以年发电量,计算公式为:

式中:E为水库年蒸发量(m3);P为水电站年发电量(kW·h)。

1.2 研究方法

净蒸发法

Indika Herath等人[8]提出了净蒸发量的概念(净蒸发法),使用电站蓄水前后的蒸发量差值来替代总蒸发量,并指出总蒸发法高估了水力发电的水资源消耗。该方法认为,总蒸发量并不能够客观反应水电站的环境影响,因为其忽略了水库建成前的固有蒸发量,应该在水库修建后的总耗水量中减去蓄水前水库淹没区的耗水量。与总蒸发耗水法相比,净蒸发法考虑到了库区在水库建成前的地面、河流等蒸腾量。Demekel等人使用这种方法计算了澳大利亚、土耳其等国家的水电站耗水量[9]。

净蒸发法计算公式如下:

式中:E为建库后的总蒸发量(亿m3),Epre为蓄水前总蒸发量(亿m3),P为年发电量(亿kW·h)。

1.3 水量平衡法

水量平衡法的理论基础是质量守恒原理,它将某一地区视为一个整体,综合考虑系统内的水资源转化与消耗,能较全面地对某一地区特定时段的水足迹进行评估。Indika Herath等人[8]率先提出使用降水量与蒸发量的差值计算水足迹。Laura Scherer等人[10]则将入库流量、出库流量、土壤渗透量等参数引入计算中,并用此方法计算了全球1500多个水电站的水足迹。

水量平衡法在计算区域耗水、农业耗水中应用较为广泛,如齐述华等[11]计算了三种蔬菜的需水量和作物系数。张一平等[12]分析了西双版纳热带森林系统中的季节雨林和橡胶林两种代表性林型的林冠水文效应。目前,国内用水量平衡法计算水电水足迹的研究较少。

在整个水库系统中,发电过程的水资源损失主要由库区的蒸发量以及渗透量构成。事实上,水库系统较为复杂,从水量平衡的角度来看,水力发电消耗水量并不能粗略地由蒸发量与渗透量加和计算,主要原因有两方面:一是在水库系统运行过程中产生的渗透并非全是损失水量,而是有一部分转化为径流进入水库下游;二是水库建成前的蒸发量与渗透量同样应该考虑。因此,本研究将水量平衡法的水足迹计算公式定义为:

式中:SP为建库后渗透损失水量;E为年蒸发量,为建库前年蒸发量,为建库前渗透损失水量。

为将渗透量转化成径流的部分排除,根据质量守恒原理,库区的所有输入与输出水应近似平衡,因此本研究将库区的渗透损失水量表示为:

式中:IF为年入库径流量;OF为年出库径流量;R为多年平均降水量;ST为年库容变化量。由此公式(3)可以转化为:

在计算建库前渗透损失水量时,假设所有渗透量均未形成径流回到系统,即以建库前的河流下渗水量近似表示建库前渗透损失水量SPpre。

根据地下水动力学达西定律,SPpre的计算公式为:

表1 三峡水库2003-2016年相关水文数据

式中:K为渗透系数(m3/d);S为河面面积(m2);h2为河道高点水位(m);h1为地下水水位(m);L为路径长度。

除此之外还有一些新方法,比如,Dandan Zhao等[13]提出了基于水力发电在总水库生态系统服务中的比率的量化水足迹的算法,将水电站水足迹与电力在水电站全部生态服务价值中的占比相乘,用来表示水电站发电的合理水足迹。

2 三峡电站运行期水电水足迹

2.1 水文数据汇总

通过查阅统计资料和文献,获得计算三峡电站水足迹的相关数据,如表1。

2003-2011年库区水面面积与建库前蒸发量数据来源于孙志禹等[14]的研究,其利用三峡水库水文资料、湖北省巴东站气候资料等计算出建库前的年平均蒸发数据。三峡电站于2010年进入175m蓄水阶段之后,水面面积整体变化不大,因此2011-2016年的水面面积均选取1084km2,蓄水前蒸发数据则由2011年的数据根据蒸发深度推算得出。蓄水后的降雨量、蒸发量数据来源于张静等[15]的研究,其利用三峡水库河道处的12个水文站的气象资料对三峡库区蓄水后的蒸发、降水变化进行了计算分析。三峡库区年终库容量与年发电量来源于水力发电年鉴[16],入库流量来源于长江三峡工程运行实录[17],出库流量则由三峡运行实录中的水库水位及出入库流量过程线图利用微积分方法计算。

2.2 总蒸发法

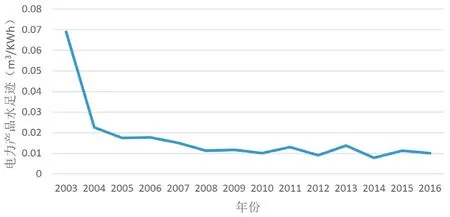

结合表1的相关参数与公式(1),计算得到三峡电站2003-2016年电力产品水足迹的变化趋势,如图1。

图1 总蒸发法计算三峡电站电力产品水足迹

由图1可知:由于电站蓄水初期的装机容量小、发电量小,2003年水电水足迹显著大于其余年份,为0.069m3/kW·h;2004-2010年,随着三峡水库蓄水量与发电量的增加,水足迹呈逐步下降趋势;而2011-2016年,水足迹受年发电量、蒸发量等的影响虽有小幅度的上下波动,但整体趋于稳定。

2003年为电站运行初期,未达到稳定状态,与其余年份数值差别较大,故剔除2003年水足迹的影响,用总蒸发法计算的水电运行期水足迹在0.007-0.023m3/kW·h的范围波动。其中,2004年的水足迹最大,为0.0226m3/kW·h,主要原因是电站蓄水初期发电总量小;2014年的水足迹最小,一方面原因是2014年发电量最高,另一方面原因是蒸发量相对较小。使用2004-2016年水足迹进行多年平均,用总蒸发法计算的三峡电站水电运行期水足迹均值为0.0132m3/kW·h。

2.3 净蒸发法

结合表1的相关参数与公式(2),使用净蒸发法计算得出三峡电站2003-2016年电力产品水足迹,如图2。

由图2可知:净蒸发法得出的2003年水足迹同样显著较大,为0.0155m3/kW·h,2003-2009年呈下降趋势,2010往后的年份则趋于稳定。2004-2016年同样是2014年的水足迹最小,为0.00274m3/kW·h。剔除2003年的数据,使用净蒸发法计算出2004-2016年三峡电站水电运行期水足迹均值为0.00441m3/kW·h。

图2 净蒸发法计算三峡电站电力产品水足迹

2.4 水量平衡法

由于缺乏2002年水库蓄水前的河流水量数据,在计算水量平衡法时从2004年算起。2004-2010年库区处于蓄水阶段,该阶段水足迹计算采用多年平均数据,以避免初期按年度计算的不稳定性;而2011年后由于系统基本稳定,进行逐年计算与分析。

2.4.1 水库蓄水期

2004-2010年的多年平均数据整合如表2。

表2 水量平衡法相关数据表

建库前河道沉积物渗透系数来源于吴佩鹏等[18]的研究,其测算了三峡库区建库前30个观测点的沉积物渗透系数,本研究取均值1.78。建库前河道面积则由水库总面积减去淹没土地面积计算[14]。计算建库前渗透损失水量时,本研究假定下游宜昌为地下水排泄场所,根据长江水文网观测数据,三峡库区上游寸滩站的干流水位于170m上下浮动,而下游宜昌站的地下水水位于10m上下浮动,因此取h2-h1=160m;L则取寸滩站至宜昌站的干流长度,约为600km。使用公式(6)进行计算,得到三峡电站运行期水电水足迹为0.0158m3/kW·h。

2.4.2 水库稳定期

结合表1的相关参数与公式(5),使用水量平衡法计算得出三峡电站2004-2011年电力产品水足迹,如图3。

图3 净蒸发法计算三峡电站电力产品水足迹

2010-2016年水量平衡法计算所得水足迹在0.01-0.016m3/kW·h间波动。其中,2013年水足迹最大(0.0159m3/kW·h),这是因为该年库容较大导致渗透量相对较大,同时蒸发量为几年最大,但年发电量却相对较小;而2014年库容较小,但年发电量却最大,因此水足迹最小(0.0102m3/kW·h)。2010-2016年的平均水足迹则为0.0133m3/kW·h。

将2004-2016年所得数据求均值,按水量平衡法计算出的水电水足迹为0.0147m3/kW·h。与Laura Scherer等人于2011年计算得出的三峡水电水足迹0.0176m3/kW·h相比,本研究所得数值降低了16.5%,一方面与选取的水文资料有差异,另一方面也与2011年后的年发电量增长有关。

3 结果与讨论

图4为三种计算方法得出的三峡水电站运行期2004-2016年的多年平均水足迹。

图4 三种水足迹计算方法结果对比

由图4可知:三种方法中,水量平衡法计算的水足迹最大,为0.0147m3/kW·h;总蒸发法次之,为0.0132m3/kW·h;净蒸发法结果最小,为0.00441m3/kW·h,比水量平衡法与总蒸发法分别降低了70%和67%。

总蒸发法将水库建库后的水面蒸发量作为水电站发电的水资源消耗,计算方法较简单,但却忽略了水库建库前的固有蒸发量。而净蒸发法弥补了总蒸发法的不足,将建库前的陆地与水面从总蒸发量中减去,能够更加客观反应水电站电力产品的水足迹。对于不同的水电站,净蒸发法相对于总蒸发法的减小比例会有所不同,这取决于建库前后的地形变化程度。

水量平衡法与总蒸发法和净蒸发法相比主要是引入了渗透量的计算,该方法将水库视为一个完整系统,通过计算系统的渗透与蒸发损失水量之和来得到整个系统中损失的水资源总量。水量平衡法计算中,2003-2016年平均渗透损失水量为6.8亿m3,占建库后库区损失水量的57%,成为水电水足迹的重要组成部分。本研究在计算建库前渗透损失量时未考虑其形成径流重新进入系统的部分,所得结果较实际略微偏小。由于考虑了渗透损失,因此水量平衡法的计算结果相较净蒸发法与总蒸发法更大。

4 结论

对于水电运行期的水足迹的计算,本研究分析和辨识了总蒸发法、净蒸发法和水量平衡法三种方法,并以三峡电站为例进行了水电运行期水足迹的计算与比较分析。总蒸发法、净蒸发法和水量平衡法计算的水电运行期水足迹分别 为0.0132m3/kW·h, 0.00441m3/kW·h和0.0147m3/kW·h,均为蓝水足迹;净蒸发法计算的水足迹最小,相比总蒸发法和水量平衡法分别降低了67%与70%。

总蒸发法与净蒸发法均未考虑渗透量的影响,水电运行期水足迹主要来源于水库蒸发量。总蒸发法直接以蒸发量进行水足迹计算,净蒸发法则进行了改进,将建库前后的蒸发量差值作为水电水足迹的来源。水量平衡法则更全面,将渗透量也考虑在水电水足迹的计算中。三种方法中,水量平衡法涉及的影响因素较多,所需数据更多、更难获得,也更加依赖数据的准确性。但在数据充足可靠的情况下,水量平衡法更加严谨,能够更加客观、全面评估水电站的水足迹。