对上海静安区城市建设及绿化市容“十四五”规划的思考

2020-10-29张浪

张 浪

1 发展形势给静安城建“十四五”规划发展带来的难点

难点1:更高目标带来更高要求

上海中心城区是上海2035年建设卓越全球城市目标最主要的载体。静安的核心区位以及两区合并后带来新的发展机遇,使得静安区成为上海主城区最具发展潜力的区域。新的目标、新的机遇、新的期待也带来更高的要求,对标国际、“卓越静安”的超高建设目标如何实现,是“十四五”规划编制的第一难点。

难点2:多变的社会环境下规划响应

新冠肺炎疫情给我们带来更多关于城市规划和建设应对复杂多变的社会环境和城市风险防控的思考。突发公共卫生或安全事件等具有突发性、集体性、危险性等特性,一旦发生都会一定程度影响到我们正常的生活和生产。加强规划的管控和可操作性,增强城市自身的“韧性”,以缓解类似突发公共事件给城市发展带来的影响与冲击,更显得重要和紧迫。韧性城市建设是一项系统性工程,涉及到城市发展诸多领域,如何统筹安排、布局规划、管控落地,是我们急需突破的重要领域。目前静安区正处于“十四五”规划体系制定阶段,是全局性、综合性、引领性的中长期规划,城市规划和建设体系若能重视韧性城市理念并统筹布局实施战略,将顺势推动韧性城市建设。

难点3:从合并到融合,深度一体化发展策略

2015年10月,国务院批复原闸北、静安两区“撤二建一”,设立新的静安区。“十三五”时期是“撤二建一”后新静安的首航期,站在全新的发展起点,处在全新的历史方位,是新静安空间格局拓展、发展动力转换升级的重要时期。“十三五”期间,静安区深入推进落实“一轴三带”发展战略,“南北复合发展轴”形态初具,“三大集聚带”集聚效应日益凸现。充分发挥南部地区楼宇经济、现代服务业发达,北部地区科创实力突出、土地资源富裕等资源禀赋,加强南北部资源优势互补,不断优化经济发展的质量、结构、布局和效益,经济社会在融合发展中稳中有进、稳中提质。在取得巨大成就的同时,我们也要客观认识到区域内梯度化问题依旧存在,这些严重制约了静安区城市精致、精细、精品化发展方向。“十四五”时期,如何消减、解决梯度化问题,真正达到新静安深度一体化,实现南北融合发展,是我们需要攻克的又一难点。

2 “两修一更新”背景下,确立中心城区再城市化发展路径

在城市高速发展背景下,到2015年12月,时隔37年,中共中央再次召开城市工作会议。会议指出,在城市“建设”与“管理”两端着力,转变城市发展方式,完善城市治理体系,提高城市治理能力,解决城市病等突出问题。何为“两修一更新”?即是对城市功能进行修补、对生态进行修复,对城市建成区进行有机更新。

在中央城市工作会议精神的指引下,着眼“十四五”,展望第二个一百年,静安区作为高密度中心区的典范,城市更新的“再城市化”是静安区城市未来发展的主基调。在尊重城市发展规律的前提下,做好“五个统筹”,即统筹空间、规模、产业三大结构,提高城市工作的全局性;统筹规划、建设、管理三大环节,提高城市工作的系统性;统筹改革、科技、文化三大动力,提高城市发展的持续性;统筹生产、生活、生态三大布局,提高城市发展的宜居性;统筹政府、社会、市民三大主体,提高各方推动城市发展的积极性,是推动整个静安区再城市化发展的重要路径。

3 以绿化市容为代表的城市公共服务行业发展策略

城市公共服务是指城市公共部门面向城市公众提供的公共产品和服务,包括城市基础设施的投资和维护,提供和加强就业岗位,社会保障服务,兴办和支持教育、科技、文化、医疗卫生、体育等公共事业,及时发布社会信息,为社会公众生活质量提高和参与公共事务提供有力的保障和创造相关条件等。提升我国城市公共服务能力与服务水平,是维护社会基本公平的基础,是建设卓越全球城市的重要环节。

“十四五”时期,以绿化和市容为代表的城市公共服务行业应当着重从“系统化构建、老龄化应对、精细化管理”三个方面进行思考与策略研究。

策略1:保持空间增量,构建绿地生态系统

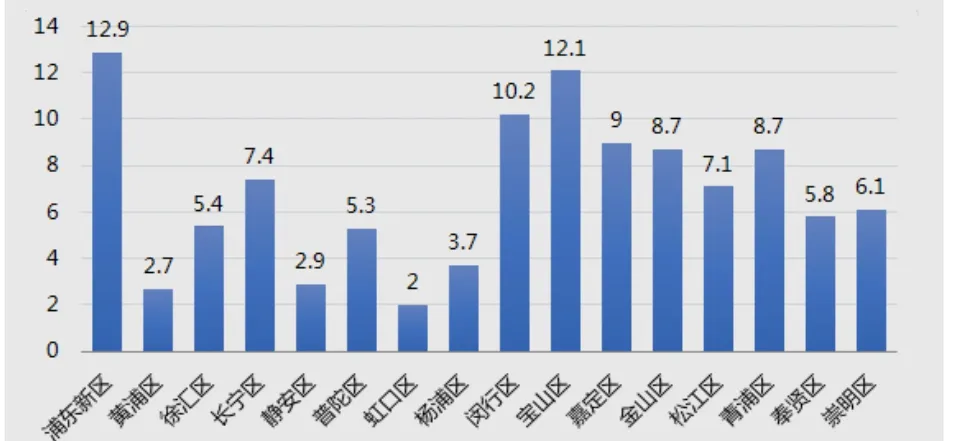

静安区绿地总量逐年增加,但人均公园绿地面积处于较低水平,全区土地资源空间有限,无法有效满足居民的休闲需求。根据《2018年上海市绿化市容统计年鉴》数据统计,截至2018年底,静安区人均公园绿地面积为2.9 m2/人,位列各区倒数第三,远低于全市8.2 m2/人的平均水平。较2035年远期目标,静安绿地的总量有较大的缺口,增量空间极其匮乏,且实施难度极大。

图1 2018年各区人均公园绿地面积(m2/人)

以静安区为代表的高密度中心区均存在土地资源极缺、绿地存量落地实施难度大等问题。因此,在进一步挖掘潜在绿色空间、充分利用现有绿色空间的基础上,提升绿化生态系统化程度,提高绿色基础设施综合效益,是“十四五”时期的重要策略。依托静安区“丰”字形“一轴三带”绿地系统骨架,可以完善静安区绿地生态网络格局、优化生态空间布局与功能、提高绿地的可达性和连续性、推进绿地生态廊道连接度和网络化、改善城区动植物生物多样性、提升绿地生态水平。

策略2:提升精准服务能力,应对老龄化社会需求

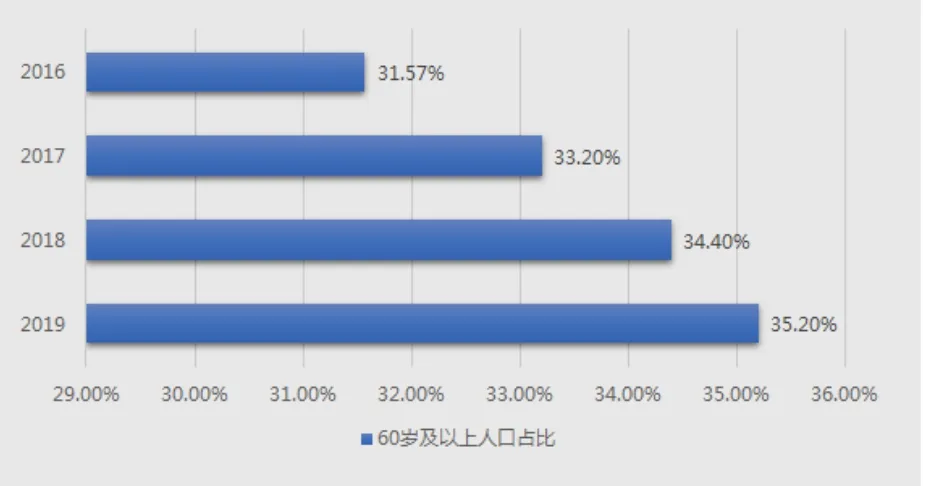

我国已步入老龄化社会,而上海是我国最早进入老龄化社会的城市之一,也是我国老龄化程度最高的大型城市。数据显示,2019年上海户籍60岁及以上老年人口518.12 万人,占户籍总人口35.2%,该比例较2018年年末的34.4%提高0.8个百分点。静安区的老龄化率高于全市平均水平,老龄化压力较大。

图2 2016~2019年上海户籍常住人口老龄化(60岁及以上人口占比)

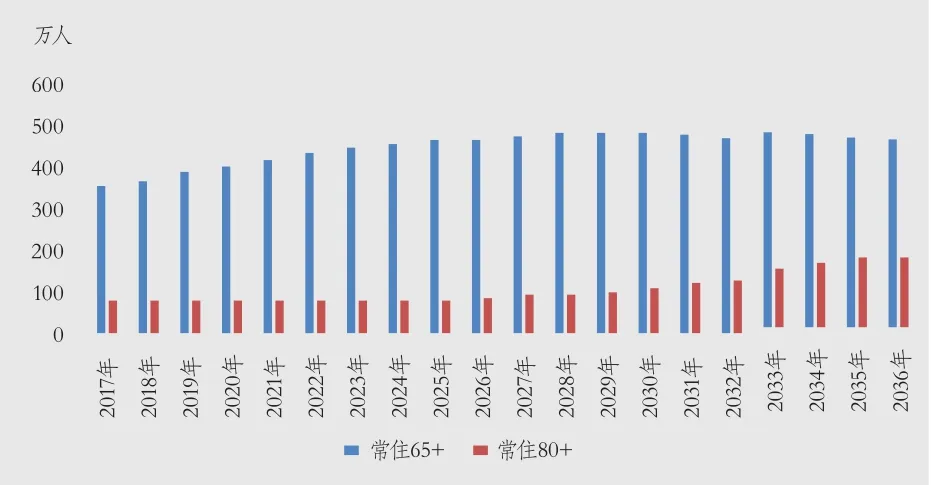

图3 2017~2036年上海65岁~80岁以上常住人口变化情况(源自网络)

根据当前上海人口年龄结构、人口机械变动和自然变动情况以及上海城市人口总量规划目标2 500万人等因素测算,2030年左右,上海常住老年人口规模将达到历史峰值,约为480万人,常住人口老龄化率为19.2%。老龄化问题是当下以及未来较长时间里规避不掉的社会问题。

伴随着城市发展,居民的生活圈和交往模式也发生了巨大的变化。城市绿色开放活动空间逐渐成为社会交往的主要空间载体,尤其对老年人来说,家门口的社区和公共绿地,是其康体健身和邻里交往的主要场所。我们强调城市的人民性,强调提供基于需求的公共服务,则应该更加关注作为公共服务空间消费主体的老龄人口的需求和满意度,提升精准化服务功能和能力。

策略3:科技与法规手段并举,落实精细化管理

2018年,习近平总书记在上海考察工作时指出:“提高城市管理水平,要在科学化、精细化、智能化上下功夫。希望上海继续探索,走出一条中国特色的超大城市管理新路子,不断提高城市管理水平”。静安作为上海中心城区核心区,绿化市容作为城市精细化管理成效的窗口,“十四五”时期应当在现有基础上探索、建立并落实“城区精细化管理”新体系新路径,创新管理模式与大数据支撑,提高精细化、智慧化管理能力。将全方位的精细化管理纳入规划进行前期的考量,落实规范先行、全程引导的精细化管理理念,配套管理技术和方法。完善绿化建设和管理评价体系,如编制全区绿视率评价办法、优化绿化养护技术方案等。以企业、社区或社会组织为单位,引导社会参与、共建共管双赢的绿色空间建设和管理模式,提高市民的参与度和获得感。依托构建大数据平台、实时监测等信息化手段改善绿化覆盖率动态监管瓶颈,尤其加强古树名木及重要景观节点的信息化管理技术手段的应用,促进绿地服务精细化、养护智能化、管理精准化等综合管理能力,向智慧化方向发展。

展望2035年和第二个一百年目标,“十四五”规划的编制,一方面,以习近平中国特色社会主义思想为指导,生态文明发展观为引领,从长远目标分步实现角度出发,衔接上海“全球城市”建设目标,紧扣“国际静安”主题,制定“十四五”规划目标;另一方面,以现状和发展趋势为出发点和落脚点,深刻剖析当下制约发展的瓶颈问题,遵循以人民为中心和生态优先发展原则,坚持片区化提升、精品化发展、精细化管理,实施绿色生态、国际商务、高品质生活的有机融合,推动静安区城市建设科学、健康、可持续发展。