民国时期的北京书风·陈宝琛

2020-10-29邹典飞

文/邹典飞

陈宝琛像

陈宝琛(1848—1935)字伯潜,号弢庵、陶庵、听水、橘叟、橘隐,别署听水老人、沧趣楼主、铁石道人、听水斋老人,福建闽县人。清同治七年(1868)进士,授翰林院庶吉士,历任内阁学士、礼部侍郎等职,清末清流派之领袖人物,与张佩纶、黄体芳、宝廷并称为“清流四谏”,后因政坛失意,赋闲家中,以诗书自娱。辛亥革命前夕被起用,任山西巡抚,未到任。后为溥仪老师,并任弼德院顾问大臣。入民国,以遗老自居,追随溥仪。1932年,因与溥仪、郑孝胥在伪满洲国事宜上意见不合,先返天津,同年归北京,继续过着孤独的遗老生活。1935年病卒于北京。

陈宝琛出身福建望族,其先自唐初由河南固始迁至福建,明洪武年间定居螺江,人称“螺洲陈”。陈门世代书香,据统计,明清两代陈家中进士者二十一名,中举人者一百一十名。陈宝琛曾祖陈若霖为乾隆进士,曾任湖广、四川总督,官至刑部尚书,后因为官刚正,触怒皇室,告老还乡,去世后亦没得到皇帝赐予的谥号。为此,1921年,陈宝琛负责编纂《德宗实录》告成,逊帝溥仪要为他加官太傅衔,陈宝琛上疏请撤销而改为其曾祖陈若霖追授谥号,溥仪感其贤,追授陈若霖“文诚”,亦为陈宝琛加太傅衔。陈宝琛祖父陈景亮官至云南布政使,居官为人亦刚正不阿,不攀附权贵,最终致其官位不显。陈宝琛之父陈承裘,出生时其祖父(陈若霖)在湖广总督任上按狱,被道光皇帝赐黑狐马褂,为了感念皇恩,陈若霖为其孙取名“承裘”,字“楚恩”。陈承裘为咸丰进士,亦耿直勤慎,辞官后回到家乡螺洲,兴办公益事业,造福家乡,去世后荣封“光禄大夫”。

陈宝琛天资聪颖,勤奋好学,年少科第,十三岁中秀才,十八岁中举人,年廿一即中同治七年戊辰科二甲第二十五名进士,授翰林院庶吉士,后授翰林院编修。光绪八年(1882),曾以侍读学士简任江西乡试正考官。此科陈三立中试,成为陈宝琛得意之弟子。居官期间,陈宝琛以敢言知名海内。九年(1883),陈宝琛晋升内阁学士兼礼部侍郎,与张佩纶、宝廷、邓承修并称为“四大金刚”,又与张之洞、张佩纶等有“清流党”之称。在中法战争中因与朝廷政见不合,遭贬官,返乡筑“沧趣楼”,还在鼓山建听水第二斋。政坛失意后,陈宝琛落寞不已,其父陈承裘安慰他道:“我担心的就是你官升得太快。”1陈承裘六子均得意于场屋(陈承裘共有七子,一子早夭外,其余六子,三人为进士、三人为举人),一门均为科举中佼佼者。后经江苏巡抚陈启泰专折荐举,其中云:“查有降调内阁学士陈宝琛,从前侍直讲帷,早邀知遇,迩来时事日棘,尤为物望所归,闽省学务路政,赖其主持,虽海外侨人,亦莫不输诚翕服,今年甫六十,精力强壮如初,可胜艰巨之任。”2后陈宝琛应召入京,1911年补授山西巡抚。出任山西巡抚后不及一月,调毓庆宫授读,教授溥仪读书。

民国以后,陈宝琛追随溥仪,成为其最信赖的助手之一。逊帝曾认为“他最忠实于我、最忠实于‘大清’的”3。晚年陈宝琛思想更趋保守,属于旧时代的人物。1932年,在劝阻溥仪成为日本侵略者的傀儡失败后,陈宝琛返京居住,直至去世。

陈宝琛是清末民初著名的诗人,为同光派中福建诗人之代表。汪国垣在《光宣诗坛点将录》中将其比拟为天机星智多星吴用,评其诗云:“晚以久更世变,深醇简远,不务奇险而绝非庸音,不事生造而绝无浅语,至于抚时感事,比物达情,神理自超,趣味隽永,余尝以和平中正质之,弢庵(陈宝琛)为首肯者再,以为伯严(陈三立)、节庵(梁鼎芬)所未道也。”4钱仲联则认为陈宝琛的诗学成就“太夷(郑孝胥)、石遗(陈衍)诸家,皆不能驾其上”5,可与清末民初诗坛名宿郑孝胥、陈衍比肩。陈宝琛诗作收入《沧趣楼诗文集》中,此书还附有陈氏所作《听水斋词》及《沧趣楼文存》。陈宝琛为文结构谨严,典雅而富哲理,傅增湘评其文曰:“虽一鳞一爪,类有关于掌故,且稿中赠序、墓志铭作于事无曲笔,于人无溢辞,其精审为史稿所不及。”6从中足见陈宝琛在清末民初文坛的地位。

陈宝琛富收藏,精鉴赏。其祖父陈景亮、父亲陈承裘均笃好收藏,经过三代的积累,陈氏家族的收藏已经名震天下。陈宝琛自幼受家庭熏陶,亦好庋藏古物。逊帝溥仪还曾请他整理过清宫的旧藏。民国时期陈宝琛一度参加京城书画社团“冰社”,并将其藏辑成《澄秋馆吉金图》《澄秋馆印存》《澄秋馆藏古封泥》,影印刊行,与社友分享,在北京收藏界颇负盛望。

陈宝琛身份特殊,从前清的“翰苑中人”“清流党”“帝师”到清帝逊位后的遗老,陈宝琛在政界、文坛、收藏界中的影响力和地位一直不低,故其书法在清末民初的京津地区广为人知,上至达官显宦,下至贩夫走卒,无不知晓“陈师傅”之名,加之他身享大年,又为其书法增添了几分神秘色彩。民国时著名报人徐凌霄曾撰《寿山福海之陈宝琛——养寿得法》云:“宝琛之寿已高,其福亦非常人所及.......近顷平市有敬老之典,五机剪绳,则有五老。第一老人徐福海八十五,第五老江瀚字叔海亦闽人……而年甫古稀,去宝琛尚远。即徐福海犹少两岁。诸老所述养寿之法不外节劳制欲,惜宝琛不与老人之选,亦无摄生术叩之者。第观所为诗文,落笔清俊,胸次旷如,万物静观,天君自泰,外不为诸魔所诱,内有以培其方寸,真制物而不制于物者。曾见其书门对曰:‘大钧无私力;灵府有余闲。’友人但赏其句法书法。予曰不但此也,彼之‘长生不老方’尽此十字矣……自来学人多寿,书味盎然,有精神修养而无尘俗之累……文人之习练书法亦于养心有益,陈宝琛之书轻侧婉媚,有天寒翠袖之姿,实大不易。昔赵世骏以学褚得名,宝琛联曰:‘顾王却聘完亮节,文董工书并大年。’可知陈氏以老叟作簪花格,亦寿也。”7从中可见陈宝琛之长寿和德望。

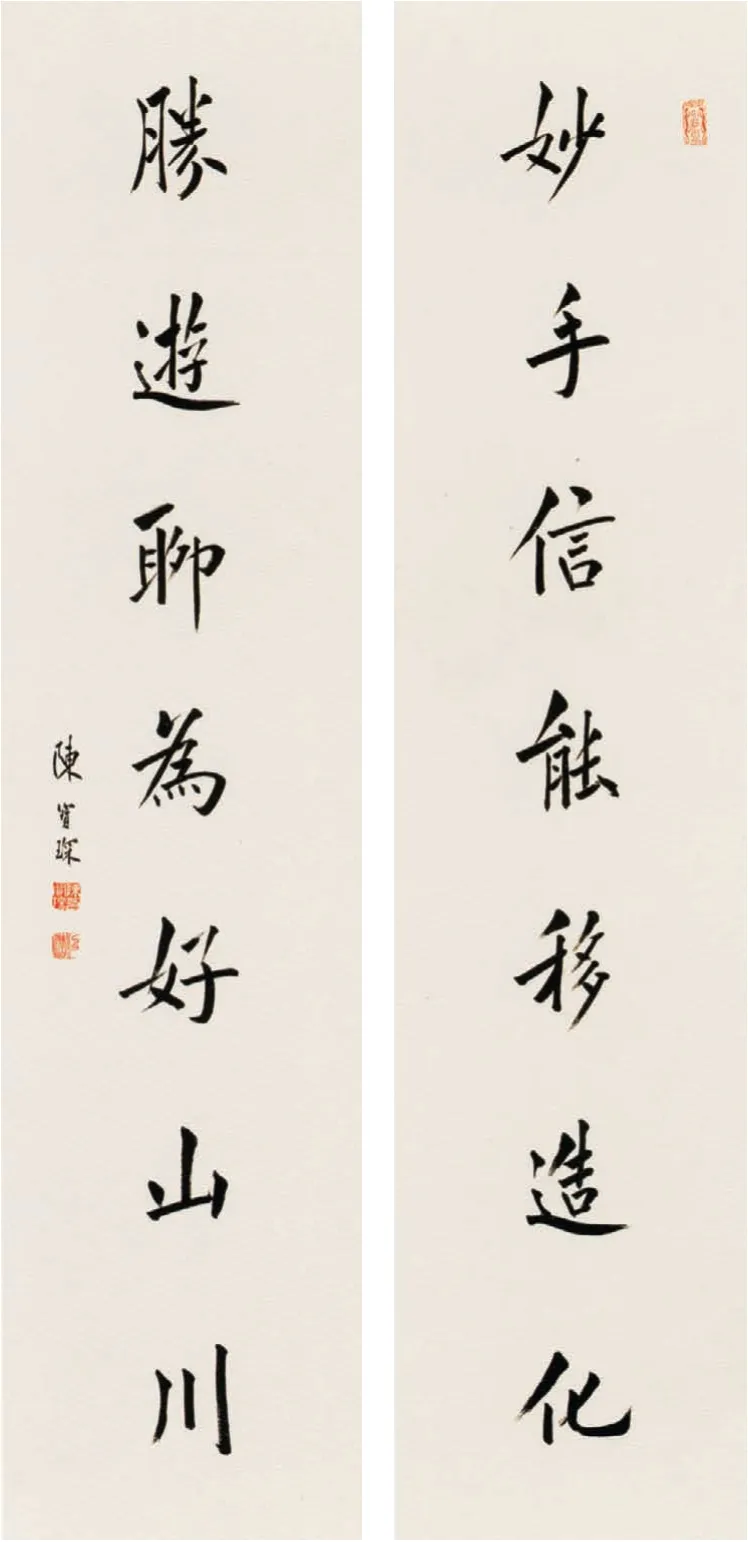

行楷书十一言联

民国时期,陈宝琛的书法得到了广泛的推崇,人称“伯潜体”。庄严评曰:“其书出于欧阳询、柳公权,更参黄山谷,秀劲挺拔,而尤善小字,郑海藏(郑孝胥)曾有句誉之云‘小楷涪翁愈逼真’。”8王森然赞曰:“直追汉唐,海内之士,以得片纸只字为荣。”9而跟随溥仪多年的英国人庄士敦则说陈宝琛是一位“风度优雅迷人,精力旺盛的人,他是著名的诗人,书法精美令人钦慕,同时亦是颇富成就的学者”10。可见陈宝琛书法之魅力。综合来看,陈宝琛家学渊源深厚,世代书香,家庭对于书法的教育十分重视,故此陈氏从少年时即进行过严苛的训练。据目前所知,他最初应以欧阳询、柳公权为宗,习书受馆阁体影响,鉴于他在科举仕进中颇为顺达,可知他早年书法已经具有一定的水平,作书能体现出馆阁体“乌”“黑”“光”的特点。诚然,馆阁体书法之失在于将一些字的细节无限放大,作书者考虑到书法与自己的命运息息相关,故丝毫不敢懈怠,斤斤计较于微末之得失,最终此种书法呈现出战战兢兢、如临大敌的面貌。若常年书写,作书者的性格亦受其束缚。且馆阁体书法中欧、柳二体颇易书写刻板,习书者很多终生标榜于此,最终导致其书法走向呆板和僵化,成为民国时期碑派书家的抨击对象。

言公墓志

陈宝琛书法虽难脱馆阁体影响,但他出身诗书世家,眼界高于一般桂苑中人。其为人方正,性格拘谨,然并不迂腐,早年身居“清流党”,堪称敢言之士,后常年从政,交往者均为一时之满蒙贵胄、硕学鸿儒、名流俊彦,他的书法并非如僵化的馆阁体一样一成不变,而是在欧柳之上兼取“二王”,参以山谷笔法,得入宋人堂奥,后进一步融合北碑笔法,晚年其书则更加强化欧、柳之特点,结合小欧(欧阳通)之用笔,形成一种上疏下密、法度森严、平实中见险绝的书风。此外,他还偶作行草,笔力强健,形态儒雅,神似宋人黄庭坚。陈宝琛的书法颇为耐看,晚年犹能于“灯下书细楷,绵密端缜”。笔者还曾见其为遗老梁鼎芬所绘松树,树干纯以中锋绘成,槎枒虬屈,尽见松之高洁,亦反映出他终于清室的“贞松”之节。

陈宝琛书法以今人视之,似有些过时和拘于成法之弊。但正如馆阁体书法一样,自然有其存在之理。陈宝琛经过馆阁体的训练,书法在设定好的规则中展现出自身独有的家学和素养,从易入绝境的欧柳二体中冲脱而出,堪称高人一筹,在特殊的历史时期具有不可替代的地位。

楷书七言联

注释:

1陈绛撰《陈绛谈螺洲陈家》,周景良、赵珩等口述,郑诗亮采写《百年斯文——文化世家访谈录》,5页,中华书局,2015年。

2高拜石《老臣悲吟——陈弢盦晚年哀感》,《古春风楼琐记一》,184—185页,作家出版社,2003年。

3爱新觉罗·溥仪《我的前半生》,67页,群众出版社,2011年。

4刘永翔撰,陈宝琛著,刘永湘、许全胜校点《沧趣楼诗文集》,6页,上海古籍出版社,2006年。

5同4,10页。

6陈宝琛著,张帆编《陈宝琛读本》,6页,福建教育出版社,2016年。

7张旭、车树升、龚任界编著《陈宝琛年谱》,621页,福建人民出版社,2017年。

8庄严《六十年来书家简介》,《前生造定故宫缘》,305页,紫禁城出版社,2006年。

9王森然《近代名家评传》(二集),19页,生活·读书·新知三联书店,1998年。

10〔英〕庄士敦著,陈时伟等译,马小军校《紫禁城的黄昏》,137页,山东画报出版社,2007年。