黄河流域灌区农业用水研究发展历程与展望

2020-10-28张金萍肖宏林

张金萍 ,肖宏林

(1.郑州大学 水利科学与工程学院,郑州 450001; 2.郑州大学 黄河生态保护与区域协调发展研究院,郑州450001)

0 引 言

【研究意义】黄河流域地处干旱半干旱区域,多年平均降雨量446 mm,由东南向西北递减,水资源匮乏[1]。随着黄河流域社会经济的不断发展,以及近年来黄河天然径流量减少,导致流域水资源问题日益突出。自1998 年,黄河水利委员会对黄河水量进行统一调度和管理以来,尽管黄河实现了不断流,但流域用水紧张情势并未发生根本性扭转[2]。灌溉农业是黄河耗用水量大户,2018 年黄河总取水量为516.22亿m3,其中农田灌溉取水量为327.7 亿m3,占总取水量的63.48%[3]。研究灌区农业节水,促进农业水资源的高效利用,维系流域水资源良性循环是促进黄河流域健康发展的根本。【研究进展】目前学者们对黄河流域灌区农业用水做了大量的研究工作[4-6],并取得了丰硕的研究成果,其对促进灌区水资源的高效利用和农业的健康发展具有重要的作用。但仍然缺乏系统梳理和归纳总结。【切入点】黄河流域幅员辽阔,流域内上游、中游和下游灌区自然地理条件和经济社会发展程度差异较大,虽均受黄河水资源量的刚性约束,但灌区内农业用水各具特点,黄河流域上中下游灌区的发展均应根据自身实际以及所在流域黄河水资源特点有序进行[7-9]。【拟解决的关键问题】在明晰黄河流域灌区上游、中游和下游农业用水特点的基础上,系统梳理了灌区农业用水研究发展历程,总结了黄河流域灌区农业用水的主要研究内容和研究现状,提出今后农业用水研究方向,以期为后续黄河流域灌区农业水资源的高效利用提供参考。

1 黄河流域灌区概况

1.1 黄河流域概况

黄河发源于中国青海省巴颜喀拉山脉,流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东九省区,于山东省东营市垦利县注入渤海,全长5 464 km,流域面积79.5 万km2(包括内流区4.2 万km2)。根据流域形成发育的地理、地质条件及水文情况,将从源头到内蒙古自治区的河口镇这一段称为黄河上游,此间汇入的较大支流(流域面积1 000 km2以上)有43 条,径流量占全河的60%[10]。由于该地区降水少、蒸发大,加上灌溉引水和河道渗漏损失,致使黄河水量沿程减少。河口镇至河南郑州桃花峪为黄河中游,是黄河洪水和泥沙的主要来源区。黄河干流自桃花峪到渤海入海口称为黄河下游。

黄河以占全国2%的径流量,向占全国15%的耕地和12%的人口供水。近年来黄河水资源量不断减少,相关河段频繁地出现季节性断流,并且有愈演愈烈的态势,仅在1997 年断流时间就多达226 d。1998 年12 月黄河水利委员会开始对黄河水量实现统一调度,自此黄河再无断流情况发生,但水量仍呈减少态势。据统计,黄河上游代表水文站唐乃亥站年径流下降速率为1.07 m3/(s·a),黄河中游代表水文站潼关站和花园口站年径流量下降速率分别为15.06 m3/(s·a)和15.39 m3/(s·a),黄河下游代表水文站利津站年径流下降速率高达21.04 m3/(s·a)[11]。因此,黄河流域供水量与需水量之间极不平衡,水资源供需矛盾日益突出。

1.2 黄河流域灌区基本情况

自新中国成立以来,黄河流域灌区得到了长足的发展,从建国初期的80 万hm2发展到现在的733.33万hm2(流域外220 万hm2)。根据全国第一次水利普查成果[12],截止2011 年,黄河流域万亩及以上灌区共798 处,有效灌溉面积642.4 万hm2。其中大型灌区83 处,有效灌溉面积511.93 万hm2;中型灌区715处(未包括流域外引黄灌区),有效灌溉面积130.4万hm2。黄河流域灌区主要分布在湟水两岸、甘宁沿黄高原、宁蒙河套平原、汾渭盆地、黄河下游平原、河南伊洛沁河及山东大汶河河谷川地,其中黄河上游的宁蒙平原、中游的汾渭河盆地和伊洛沁河、黄河下游的大汶河等干支流的川、台、盆地及平原地区,这些地区灌溉率一般在70%以上,有效灌溉面积占流域灌溉面积的80%左右[13]。其余较为集中的地区还有青海湟水地区、甘肃中部沿黄高扬程提水地区。山区和丘陵地带灌区分布较少,耕地灌溉率约为5%~15%。

宁蒙河套灌区是黄河上游大型代表性灌区,也是全国3 个特大型灌区之一。2019 年9 月,河套灌区成功入选第六批世界灌溉工程遗产。第一次全国水利普查成果显示,河套灌区年均引黄水量约46 亿m3左右,灌溉面积为73.37 万hm2。河套灌区长期使用地面灌水方式,用水较粗放。河套灌区属于典型的温带大陆性气候,降雨量少,蒸发量大,蒸发量约为降水量的14 倍,气候干旱,本不利于农作物生长,但因黄河流经其间,水源充分,引水方便,却又成为我国最大的首制自流引水灌区[14]。河套灌区主要作物有小麦、玉米、葵花等,自古就有黄河“唯富一套”之说,河套平原也因此有了“八百里河套米粮川”的美誉。

黄河中游灌区主要指分布于汾河流域山西中部盆地和渭河流域陕西关中平原的汾渭灌区,有效灌溉面积达127.7 万hm2,年均引黄水量约为100 亿m3。该地区土地平坦宽阔,气候适宜,适合农业生产,灌区内主要以小麦、高粱、玉米、谷子等作物为主。其中,山西汾河灌区总灌溉面积约为10 万hm2,耕地面积10.46 万hm2。通过修建引水闸坝,建成大中型灌区60 余处,灌溉面积47.67 万hm2,占汾河流域耕地面积的41.3%,集中分布在晋中盆地和临汾盆地。陕西渭河灌区主要集中连片分布在渭河北岸,已建成万亩以上灌区112 处,有效灌溉面积达75.4 万hm2,其中2 万hm2以上的大型灌区有效灌溉面积50.01 万hm2,占陕西黄河流域灌溉面积47.4%[15]。新中国成立以来,灌区灌溉面积迅速扩大,并相互连成一片,成为晋陕2 省的粮棉生产基地。

黄河下游引黄灌区横跨黄淮海平原,属黄河冲积及洪积带平原,涉及豫、鲁两省80 多个县级区划行政单元,主要包括三门峡至花园口、花园口以下2 个流域二级分区。目前,豫鲁两省大型引黄灌区达48个,中型引黄灌区达144 个,设计灌溉面积357.9 万hm2,有效灌溉面积223.4 万hm2,受益人口5271 万人,引黄水量多年平均约为120 亿m3,灌溉水量平均约7 000~8 000 m3/hm2。下游引黄灌区灌溉的主要方式为自流灌溉,有我国最大的连片自流灌区之称[16]。冬小麦和夏玉米是灌区内重要的粮食作物。

2 黄河流域灌区农业用水研究发展历程

根据黄河流域灌区农业用水特点,结合国家及流域用水管理政策对灌区农业用水的推动作用,将黄河流域灌区农业用水研究发展历程分为以下5 个阶段:

1)建国初期―20 世纪70 年代,初步发展阶段。这一阶段,国家五年计划中主要围绕如何推进灌溉面积的发展,切实保障农业有效灌溉。在这期间,伴随着一大批水利工程设施的建设,特别是黄河上游河套灌区三盛公水利枢纽工程和黄河下游人民胜利渠灌区的建成,标志着黄河流域灌区得以快速发展。黄河流域灌区长期使用地面灌水方式,用水较粗放,经常大水漫灌,加之有些灌区排水不畅,盐渍化面积不断扩大,严重影响了灌区粮食产量。纵观黄河流域灌区农业用水相关文献,绝大多数集中在对灌溉与盐渍化关系问题的研究上[17],并且多以试验观测和统计分析为主[18-19],缺乏系统的基础理论和先进的计算方法。

2)20 世纪80―90 年代,快速发展阶段。灌区建设进入蓬勃发展时期,灌溉面积不断增加。这一阶段影响黄河流域灌区用水的代表性大事件有2 个,一是1987 年,国务院办公厅转发了国家计委和水电部“关于黄河可供水量分配方案报告的通知”,即黄河“八七分水”方案。二是1998 年12 月,原国家计划委员会、水利部联合颁布实施《黄河水量调度管理办法》,授权黄河水利委员会实现黄河水量调度。此时,黄河流域灌区经济发展迅速,对水的需求量剧增,受限于黄河水量的刚性约束,灌区农业用水研究发展迅速。与20 世纪80 年代前相比,此时农业用水研究呈数百倍增长,且多集中于农业节水研究[20]。围绕不同灌溉节水技术下的农业用水研究,定量计算农业用水过程和节水潜力是这一时期主攻方向。同时对农业节水机理也有了初步的认识,对节水情况下的灌区水盐情况、灌区水沙配置以及地表水与地下水联合利用等方面都有所涉及[21-22]。但系统性的农业用水认知尚未形成,现代信息技术也未能普遍应用到灌区农业用水研究中。

3)2000―2010 年,创新发展阶段。该阶段的黄河流域灌区用水研究百花齐放,各种先进的用水理念、计算方法、监测手段和信息技术均得到大量的应用[23-24]。2004 年完成的中国工程院重大咨询项目《西北地区水资源配置生态环境建设和可持续发展战略研究》、2010 年完成的《黄河流域水资源综合规划》等围绕黄河流域节水潜力,节水量计算等开展了大量的研究工作。期间创新成果较多,主要有:①对节水机理有了新认知,以耗用水节水为代表的资源节水、真实节水的概念开始被提出,并对其内涵进行解译;②基于强人类干扰条件下的灌区水循环认知机理的水文模型和水沙资源优化配置模型开始构建,并在黄河流域灌区得以迅速开展及应用;③遥感遥测等水资源信息技术的全面推广和应用等。

4)2011―2018 年,系统深入发展阶段。该阶段的最大特征就是一大批与农业用水相关的国家政策文件相继出台,特别是2011 年中央出台了关于加快水利改革发展的一号文件,并召开了最高规格的中央水利工作会议,强调了流域机构对水资源管理的重要性。2012 年,国务院颁布了《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》。2014 年初,水利部综合事业局提出了“合同节水管理”这一新的节水理论。2015 年,实施黄河水权盟市间转让工程。这些前所未有的水资源管理制度和政策为黄河流域灌区系统深入的研究提供了良好的政策支持。黄河流域灌区农业用水研究向着更为深入、细致的方向迈进,加大提升用水效率,转变用水机制,提升用水理念成为这一时期农业用水研究的主题。党的十八大将生态文明建设纳入社会主义建设体系中,水生态文明建设和人水和谐理念更是贯彻到灌区用水研究和实践中,该时期的研究文献较以往更是呈几何倍增长,涉及的研究内容和研究范围也更为细致和全面,但节水、水沙调控、水生态、水信息技术以及可持续发展农业仍是这一时期研究的重头戏,且也涌现出了一大批的创新科研成果[25-26]。

5)2019 年至今,划时代发展阶段。2019 年9 月18 日,习近平总书记在郑州提出“黄河流域生态保护与高质量发展”这一重大国家战略[27],这对黄河流域灌区而言,既是机遇也是挑战。机遇是在这一具有历史意义的宏观战略指导思想下,黄河流域灌区必将迎来更广阔的发展前景,挑战是如何尽快缓解灌区的现实水问题,以便尽快打造现代化集约农业,更好地融入和服务与这一宏观战略中。目前,全国诸多科研院所和大专院校纷纷组建“黄河流域生态保护与高质量发展”研究院,集中优势科研资源,打有准备科研攻坚之战。相信在这一国家宏观战略指导思想下,未来黄河流域灌区会有诸多里程碑式和划时代意义的研究成果涌现。

3 黄河流域灌区农业用水研究内容与现状

3.1 主要研究内容框架

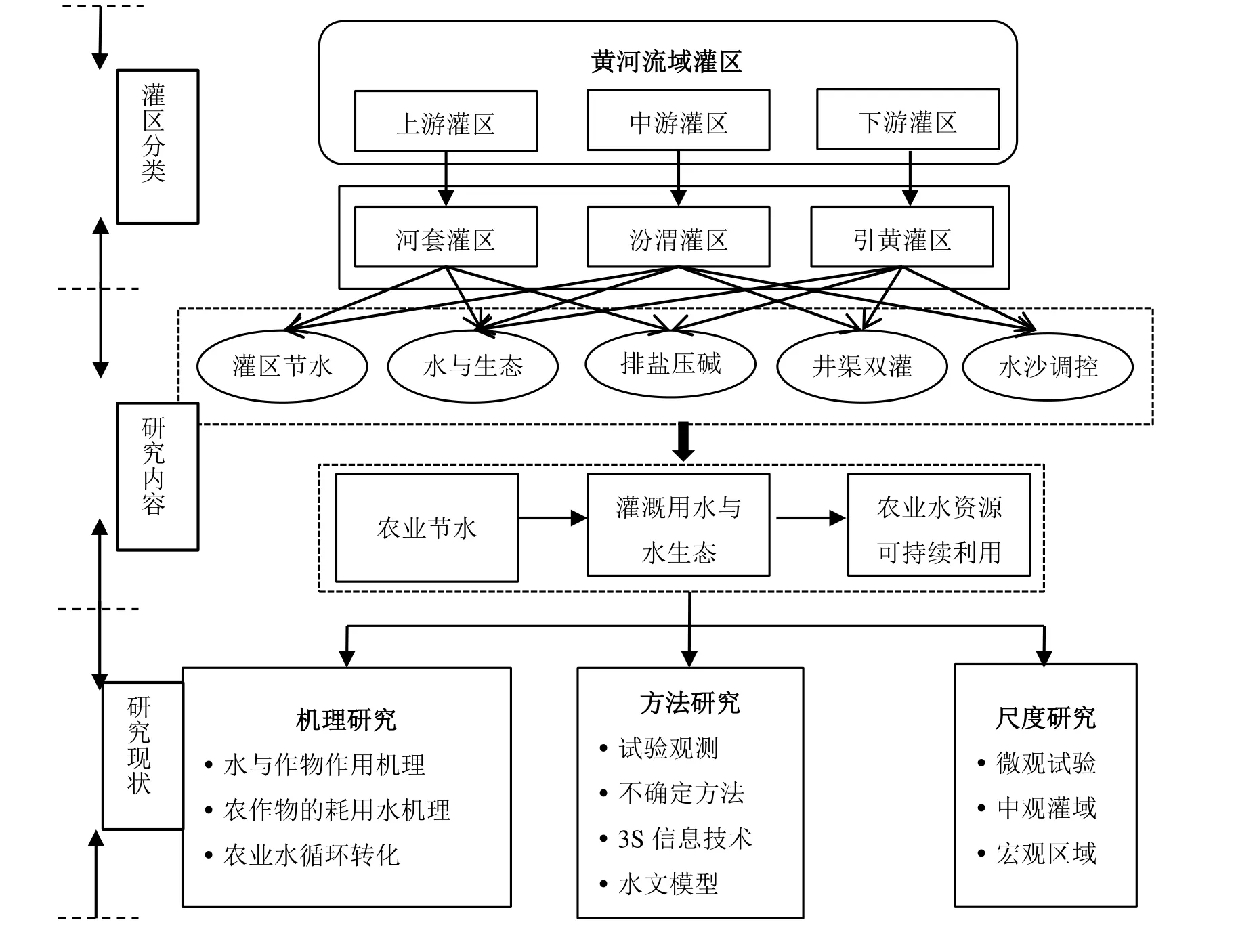

黄河灌区农业用水研究主要内容如图1 所示。如前所述,黄河流域灌区上中下游受自然地理、水资源条件和经济发展的限制,农业用水研究各具特点。上游河套灌区农业用水研究主要集中于农业节水、灌溉与排盐压碱的关系以及引黄水量对生态的影响;下游引黄灌区农业用水研究主要分析灌区节水、井渠双灌,灌区水沙联合调控以及灌溉对盐渍化和水生态的影响;灌区中游农业用水研究涵盖面广,上游和下游的农业用水研究内容都有所涉及。整体来看,黄河流域灌区农业用水研究经历一个由局部到整体,由独立到联系的发展过程,即研究内容从初期的仅考虑提升农业自身用水效率和促进节水,逐步发展到考虑农业节水对生态的影响,进而再到对整个灌区乃至区域整体的用水影响。具体表现在:①农业节水研究,节水是黄河灌区农业用水研究的重点。黄河灌区农业节水研究包括节水机理、灌溉水利用系数、节水量和节水潜力分析以及节水带来的影响等。②灌溉用水与生态环境关系研究,主要研究农业用水与地下水位、水盐、水沙和水生态之间关系,探究适宜的节水阈值。③区域农业用水可持续利用研究,主要研究在宏观区域水资源情势下,农业用水的水资源优化配置和可持续利用。

3.2 农业用水研究现状

3.2.1 机理研究

农业用水机理研究包括3 个方面:①水与作物作用机理研究,往往是根据试验观测,从植物学角度出发,分析水在植物体的运输和吸收利用情况。该研究的目的主要是进行作物生理节水和非充分灌溉,或用于作物抗旱品种选育等,或与肥料研究相结合,研究水肥耦合在作物生长发育期间的传送和吸收利用效率,以及研究维持作物正常生长的灌区水盐平衡,明晰水盐运移规律。②农作物的耗用水机理研究,该研究的主要目的是基于农田蒸散发机理,通过灌溉水量和作物需水量,探究农业真正消耗的资源水量和可节约水量,并基于此提出了ET 管理的概念。最具代表性的研究是2004 年科技部西部开发重大攻关项目《宁夏经济生态系统水资源合理配置研究》。该项目最初设置的目的是解决宁夏灌区剧增的灌溉用水需求和黄河水利委员会对黄河水量的刚性约束之间的矛盾,随着对宁夏引黄灌区农业耗用水机理的深入认识,首次提出了“耗水节水”的概念,认为需要从耗水节水的机理出发,对灌区农业用水机理进行再认识,并在此基础上评估了灌区节水潜力。③农业水循环转化研究。目前在农业水循环转化研究方面,一是农田SPAC 系统,分析农田的水分运输和能量转化规律,将土壤、植物和大气作为一个统一的连续体,结合地表水和地下水,研究农田“五水”的转化机制及其数学模拟,分析水分和能量流在该连续体中的运动规律,进而提升农业用水效率,但仅局限于田间水分循环系统[28];二是变化环境下的灌区水循环模拟系统研究,针对变化环境下的水循环过程,细致刻画和真实模拟不同农业用水情境下,灌区水资源的孕育、发生和发展规律。不同农业用水情境下的水循环模拟是对农业用水机理研究的一次重现再认识,可以优化农业用水结构和灌溉方式,相关研究在黄河上游宁蒙灌区中成果最为丰富[29]。

图1 黄河流域灌区农业用水研究主要内容框架 Fig.1 Frame diagram of the main contents of agricultural water research of irrigation areas in the Yellow River Basin

3.2.2 方法研究

农业用水方法研究可分为2 个层次,一是根据研究方法的空间范围划分,分为黄河上游灌区、黄河中游灌区、黄河下游灌区的不同流域空间分布特征的研究,以及根据灌区大小的相关空间尺度研究[30];二是根据实际应用的具体研究方法进行详细划分,可分为试验观测、不确定方法、3S 信息技术、水文模型等。

试验观测主要是观测水与作物、环境之间的关系试验;各种节水灌溉技术与措施试验,如不同管道的输水渗漏试验,早在20 世纪60 年代中期,人民胜利渠灌区就开始了渠道防渗前后及使用不同衬砌材料的输水损失对比试验。在节水技术方面,主要是研究不同灌水处理、作物需水规律和种植方式等形式对作物生长及节水情况的试验[31];在水盐调控技术方面,为达到控盐和节水的双重目标,在黄河上游和下游灌区进行盐渍化土壤改良技术、水盐运移规律和井渠结合的试验研究[32],以及中游和下游的水沙调控试验[33]等。

不确定分析方法主要借助统计分析以及现代不确定分析理论和方法研究灌区农业用水特性,如黄河上游灌溉与气象要素的灌区、中游作物需水量与灌溉水量的联系以及下游水沙关系[34]等。

3S 信息技术借助现代水文信息化手段,如遥感遥测等现代信息技术和手段,实现灌区农业用水相关信息的收集、处理、传输和分析工作。主要用于引黄灌区作物蒸散发模拟,地下水及盐渍化面积分布信息监测,水质污染运移以及灌溉系统监测管理和信息化建设等方面[35]。

水文模型方法主要借助现有成形的水文模型,或根据研究区实际编制新的水文模型,研究农业用水方式对水资源的影响[36];或分析水与生态、水盐以及灌区水资源优化配置和合理调配等方面的内容[37]。水文模型方法由于其将灌区复杂的水力联系和过程用数学模型表达出来,能有效地揭示和模拟农业用水及其影响因素的作用机理和响应关系,因而在黄河流域灌区应用广泛[38]。特别是在上游宁蒙河套灌区,中游的宝鸡峡灌区、泾惠渠灌区以及下游人民胜利渠引黄灌区都有着较好的应用[39]。

3.2.3 尺度研究

农业用水尺度研究主要是指研究的空间尺度,可分为微观尺度试验研究、中观尺度的灌域研究和宏观尺度的区域研究。

1)微观试验

微观尺度的试验研究主要是进行作物与水、盐、肥、热、气等二者或多者耦合状态下的关系试验,分析作物与水及其相关伴生物之间的作用机制和吸收机理;研究不同水分灌溉条件、不同水肥条件、不同田间土壤水、热、气条件下,土壤水、肥、盐等的运移规律和对各类作物产量的影响[40]。分析节水灌溉方法、灌溉用水效率以及与水伴生的物质运移过程等,最终综合确定针对作物而言相对较适宜的灌溉模式,达到提高灌溉效益、增产增收的目的[41]。这种微观室内试验的优点在于有针对性地进行深入细致的观测,数据可靠、机理明确,可为大田作物用水及宏观灌区用水和不同条件下的适宜灌溉模式提供基础性的试验数据和参数标准。缺点是受试验条件限制和精度要求,在由点及面的推广应用中,需要诸多假设和前提条件,降低了试验数据应用的准确性和普适性。

2)中观灌域

中观尺度的农田灌域研究田间实际灌溉过程,研究作物与水的利用关系。往往集中于分析节水灌溉措施、作物种植结构与作物生长发育需求等的作用机理和反馈机制[42];也可将作物对水资源利用与外部气候条件结合起来,研究作物-水-气-肥的传输、运移和转化机制,进而提升作物的水分利用效率[43]。或者研究农田水分的输入输出水均衡关系,用于解析灌域用水的“来龙去脉”[44]。与微观试验相比,中观尺度的农田灌域研究与作物用水的真实情况保持着较高的一致性,因而试验反馈的信息也比较真实可靠,可以作为区域宏观用水研究的基础,并可对微观试验结果进行验证。缺点在于农田灌域试验研究受人为干扰因素较大,由于易受外界环境影响,需要投入一定的人力和物力。

3)宏观区域

灌区农业用水是一个系统工程,是人类对区域水土资源的大规模改造活动。灌区水资源利用的宏观区域研究指的是对灌区用水的研究已不仅仅局限于农田本身,而是着眼于区域整体水资源的可持续利用,将灌区用水与其他用水行业一并统筹,采用系统的观点对灌区水-经济-生态-资源等进行再思维。针对局部,放眼大局是灌区水资源利用宏观区域研究的根本。因此这种研究从单纯的农田水分循环与水平衡研究转向大区域,不仅能真实地反映灌区农业水资源利用的实质,而且更加重视人类活动的影响,强调重视生态环境与水资源利用之间的协调关系,研究方法更为客观,也更符合实际。

4 黄河流域灌区农业用水研究展望

1)农业用水机理研究

①加强水与农业的基础性试验研究,围绕农业用水从水源到作物吸收利用的过程与环节,针对黄河流域灌区上中下游的用水特点,因地制宜地开展作物与水、灌溉方式和节水技术,作物生长与水肥气外部条件等基础性研究;②加强农业水资源消耗机理研究,注重农业用水的资源型水量消耗节约,对其进行相关理论研究和定量精细模拟分析。建立节水与农业、区域的水资源演变与转换机制,开展对农业节水经济-生态-社会复合响应机理及模型构建的研究;③研究变化环境下的灌区水资源循环转化机理,分析水资源在农业用水过程中的运移消耗规律,分析气候变化和人类活动对灌区农业用水的驱动机制。

2)农业用水方法研究

①提高以3S 为代表的现代信息技术在农业用水中的科技地位,对灌区重要的农业用水信息进行全面细致的收集、处理和分析,加大灌区农业用水信息的收集、遥测、跟踪和示警和后处理,将3S 技术贯穿到农业用水前期准备-中期监测-后期评估的全过程中,切实提升灌区农业现代化和信息化实力;②构建变化环境下的灌区农业用水“自然-人工”二元水循环模型,研发灌区农业用水“自然-人工”二元水循环精细模拟技术,实现对灌区农业用水的科学评判及后效性影响;③考虑复杂农业用水及其伴生效应,以促进宏观区域发展为导向,以系统学的思想考虑节水问题,构建农业用水复杂系统综合模型管理。

3)农业用水应用研究

基于灌区农业用水与水生态、农业节水与治污、农业耗水与水生态的关系认识,将该意识形态融入水资源日常管理中,应对农业用水问题;科学制定农业水资源开发方案、农业用水发展规划等,将农业用水问题上升到区域发展战略层次,实现农业增产增收;强化农业用水在地区发展用水之间的平衡,研究农业用水与地区资源、生态与环境的协同发展,农业用水对地区经济社会、生态环境以及人水和谐发展的促进作用,将灌区农业用水纳入区域水资源优化配置、水资源高效利用和水资源统一管理中。

5 结 论

本文在文献查阅、分析以及前期研究成果梳理的基础上,对黄河流域灌区进行科学划分,分析了不同时期灌区农业用水发展历程,总结了灌区农业用水研究现状,目前农业用水研究可概括为农业用水机理研究、农业用水方法研究和农业用水尺度研究3 个方面。根据灌区农业用水研究特点,阐述了黄河灌区农业用水研究内容,上游河套灌区主要集中于节水灌溉、水盐平衡以及水生态方面;下游引黄灌区主要集中于节水灌溉、井渠双灌,水沙调控以及灌溉对盐渍化和水生态的影响研究;而中游灌区农业用水研究内容涵盖面广,上游和下游的研究内容都有所涉及。整体来看,农业用水研究的发展趋势是从初期的仅考虑提升农业自身用水效率和促进节水,逐步发展到考虑农业节水对生态的影响,进而发展到对整个灌区乃至区域整体的用水影响,并且农业节水一直是灌区研究的重点和主题。

黄河流域作为中华文明发源地,灌区农业用水始终是广大水资源科研工作者凝心聚力、深入研究的重点。由于黄河流域灌区分布广泛,灌区水资源利用各具特点,加之灌区农业用水研究内容广泛,因此本文对灌区农业用水研究的总结和思考会有诸多不足之处,希望今后能多加完善,以便更好地为黄河流域灌区农业用水服务。