寻找泡桐岗

2020-10-27张小艾

张小艾

一

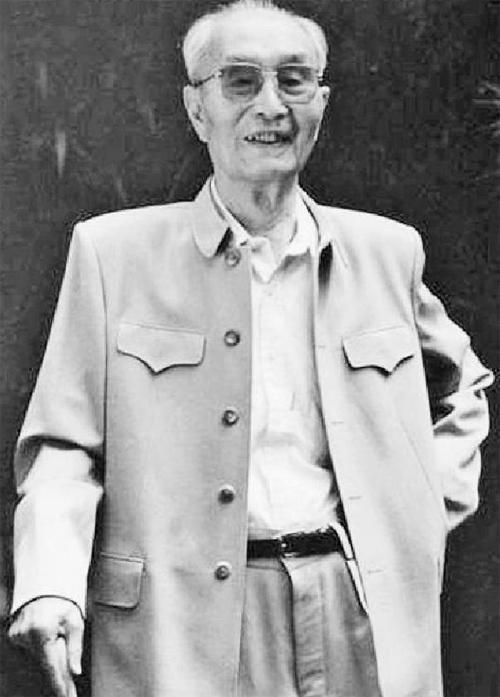

我跑横断山那几年,爸爸张爱萍已近90岁高龄,他天天从北京打电话来询问我的行踪,连犄角旮旯的小地名也不放过。可惜当时我并不理解,我所追蹤的那片珍稀植物的避难所、那个被称为“地球表面最凶险的褶皱区”,正是长征中爸爸最难忘的地方。

“文革”的冲击在两代人之间造成巨大断层,使我一度怀疑爸爸那辈人的理念和价值取向。生态保护工作把我引向他年轻时艰苦转战的地区,找到泡桐岗又得益于当地追寻濒危物种的老科学家。2005年,在红军长征70年后,我终于有幸实地穿越那座爸爸心中最难忘的山岗。在那里,我不仅重新找回老一辈革命家的精神财富,还意外地收获了新的宝藏。

“找到泡桐岗了吗?”汽车一过二郎山,手机里就传来爸爸这句问话。自从20世纪90年代来川西,直到2003年爸爸去世,没一次我过二郎山时他不问这句话。

“什么泡桐岗呀,哪儿来的泡桐岗!”没有一次我能给他满意的回答。

其实,多年来爸爸一直在找泡桐岗。整理他的遗作时我发现,早在20世纪50年代他就向红3军团的老人韦杰叔叔了解过泡桐岗的确切位置。韦杰叔叔的回信,后来成了我寻访的主要依据:

位于泸定东北约150里的一座大山名叫抱桐岗。该岗高约三十里、长六十里.整个山坡上都是密林。十三团过泸定后未停,连夜赶到柴石关下宿营,第二天开始翻过抱桐岗。因下雨路滑,部队运动速度很慢.走一步停一步瞎摸个通宵.次日下午两点左右全团才通过抱桐岗。到第三天黄昏时才赶到天全城。

爸爸是在红军过大渡河时从红11团调到红13团,给团长彭雪枫当政委的。1944年彭雪枫在抗战中牺牲,爸爸起草的祭文中还回忆了他俩一块儿翻泡桐岗的情景:

全团的马匹均丢完了,我的骡子亦在通过炮通岗——荒山老林、人马绝迹的大山岗中跌死了.全团仅有他乘的一匹健壮的大黄骡子。那时部队中全都泻肚子.大家都是脚软体疲。我们在行军中他常说:“你的身体比我差些.骑骡子吧!”互相推让.彼此都不肯骑.把骡子给体弱与伤病者骑……

新中国成立后爸爸撰写长征回忆录时,又提到这座“行人绝迹、野兽成群的万山老林”。可是在“文革”时期,这篇文章却成了他追随“彭德怀右倾反党集团”的“罪证”。物换星移,爸爸生命的最后几年,由于我常去那一带工作,又勾起他对泡桐岗的思念:“你们是坐车子,我们可是两个手扒上去的!”他总要把“爬”重重地读成“扒”,好像四川话才有力。“泡桐岗比雪山草地还难走哦”,多少记忆随着岁月消失,爸爸甚至记不得自己前一天吃的是什么,可就是泡桐岗,为什么一遍又一遍出现在90岁老人的脑海里?也许,只有泡桐岗能回答。

寻找泡桐岗谈何容易!二郎山位于横断山区东缘,地形复杂,峰峦叠嶂,是四川盆地到青藏高原的过渡带。只凭着当年红军留下的那张在小学生课本中出现的地图,人地生疏的我如何找到那座叫泡桐岗的山?而且光是泡桐岗这个山名就有好几种叫法。除了当地人说是因山下多泡桐树得名,大部分红军记录中都采用“抱桐岗”或“炮通岗”,有的干脆说“炮筒岗”,因山形像炮筒。

根据韦杰叔叔信中提供的信息,泡桐岗应该是二郎山山系的一个山峰,坐落在泸定至天全之间的大山里。熟悉这一带地形的莫过于中科院成都生物研究所的印开蒲老师。他们那一辈科学家从20世纪60年代起就从事四川省的植被普查工作,像红军一样用两条腿丈量大地。印老师几十年来走遍川西大小山脉,堪称四川的活地图。他是我们生态考察组的负责人,可我跟他打听了几次,他们科分院的老专家都未听说过这个山名。

“在川藏线走了几十年还不晓得眼皮子底下有个泡桐岗?”印老师不甘心,花大钱从省测绘局买回十几张五万分之一的地图,拿放大镜一寸一寸、横着竖着来回搜索。从此,我们考察组又多了一项任务,每次路过二郎山大家都分头打听。据专家介绍,这一地区地理构造复杂,康滇古陆、峨眉断块等四个地质构造单元在此交接,形成众多纵横交错的褶皱和断层,犹如迷宫;当地干部也说,这片山区分隔周边好几个区县,是有名的“三不管”地带,要在这方圆1000多公里的群山中找出一个小山岗好比大海捞针。但印老师锲而不舍,带我们多次走访,最终把搜索目标锁定在泸定以东、二郎山山脉南延和大相岭相接的过渡地带。可是,泡桐岗还没有出现。

由于众所周知的原因,爸爸长征时期的部队——红3军团的业绩直到20世纪80年代才被逐渐披露,因此,有关他们的战功和个人史料的缺乏更增加了查找难度。一个偶然的机会,几位热心的党史专家指引我找到大量历史文献,其中就有泡桐岗。原来,这个名不见经传、五万分之一的地图上都不标的小山岗,曾一次又一次出现在早期的红军记录中。

1936年,红军“五老”之一的谢觉哉就写过,长征中“我们遇到了一个非常难走的地方——抱桐岗。哪知道根本没有路,只有些攀藤负葛的痕迹”。

同年,毛泽东在采访中也谈道:“比大雪山更艰难、又得爬的,莫过于人迹罕至的炮通岗。那里根本没路,红军要靠自己砍伐长竹铺在齐腰深的泥淖上通过。”斯诺后来证实:“毛泽东告诉我,在那个山顶上,一个军团损失了三分之二的驮畜,好几百人倒下去再也没起来。”

行军困难,宿营更难。周恩来的警卫员回忆说:“森林中古树参天,阴森森、湿漉漉,地上腐烂的树叶发出阵阵臭味。林中不时可以看见受惊的野羊、野牛、野猪等动物穿来穿去。遍地是稀泥,连巴掌大的干地方也找不到,更找不到干柴和清水。我只好用茶缸接雨水给首长喝。睡觉怎么办?结果周副主席就这样靠着树站了一夜。”

根据这些珍贵的记录推断,泡桐岗和二郎山山系的植被基本一致,同属亚热带常绿和落叶阔叶混交林。从今天的生态角度看,那里应是一片植被丰富的原始森林。新中国成立后四川省几十年的植被普查,怎么会漏掉这片紧贴川藏线、距成都仅200公里的原始林呢?

科分院的司机、在川藏线上跑了几十年的王师傅也不服气。凭着老司机的敏锐,终于在一堆旧地形图密密麻麻的等高线里挖出5个小米粒儿大的字——炮通杠垭口。印老师在电话中的激动劲儿不亚于哥伦布发现了新大陆。

原来,这个神秘的山岗藏在泸定、汉源、荥经、天全四县交界的群山中,具体位置在今天荥经县西北、三合乡和新建乡的交界处,是两乡的界山;泡桐岗的垭口也不属任何古道关卡,連乡村小路也不通,所以地图上多不标。从方位上说,泡桐岗在泸定的东南(而不是韦杰叔叔信中说的“东北”),是南北走向二郎山山系最南端、大野牛山东侧的一个弧形构造山岗,标高只有2301米。相比中央红军翻越的53座名山大川,泡桐岗既不算最高也不算最险。但是,其他山峰再高再陡总有小道可寻,像大王山、老山界,总还有砍柴挖药的人翻过,泡桐岗则是几无人类痕迹的万山老林。当地人也只在周边活动,很少进入,更无人穿越,红军过后也再没人走过。一个化名“施平”的红军战士1935年在《共产国际》杂志上发表文章说,红军翻过泡桐岗,“下山寻到人烟之地,居民非常惊异。他们无论如何不肯相信我们是从这高峰上过来的,因为他们只听到祖宗传说,山上有条什么小径可通,可是近百年来,谁也不曾通过。在他们看来,我们仿佛是从天上降下来的”。

70年前,中央红军经过8个多月艰难转战,队伍由江西出发时的8万多人锐减至3万余人,这几万将士护卫着一个初生的政权——她的一切:机关、医院、伤员、男女老少……像游牧部落的大迁徙,为什么要从人迹罕至的原始林中穿行呢?施平解释说:“由此地到雅州(今雅安)都是平坦大路。可是敌人在路上驻有重兵,由此路前进,必然不利。于是决定改由羊肠山路进发。”

根据记载,红军过泸定桥后没有向北直接走大路去天全,而是折回头沿大渡河南下,避免与雅安附近强大的敌人正面遭遇。先头部队攻占深山中的古驿站化林坪,夺取飞越岭制高点后,一部分沿古道南下,另一部分向东,分别监视汉源、雅安两个方向的敌军,掩护中央纵队从飞越岭下的羊肠山路转入荥经境内,在绝壁间沿峡谷艰难地溯流北上,到达泡桐岗前一个宽阔的河谷——水子地集结。红军一从深山中钻出,就被跟踪的敌机发现。毛泽东的警卫班长胡长保为掩护大家往林中躲避轰炸而牺牲。

印老师在荥经的朋友很快证实了这段历史。此时川藏线上已结冰,我们驱车沿盘旋的山路,轧着薄冰辗转来到水子地。水子地果然是个宽阔的河谷,荥河水在干枯的卵石河床上蜿蜒流过,右岸的群山中隐约有条小径通往泸定。河滩上随处可见采石挖沙的大坑,周围山坡的树林也被砍伐殆尽。循着河的源头望去,光秃秃、连绵不断的山岗中一座不起眼的椭圆形山包就是泡桐岗。

难道这就是70年前古树参天、密不透风的万山老林?据介绍,三合乡铁矿厂在20世纪50年代大炼钢铁中烧掉了方圆几十公里的木材,水子地周边稀稀拉拉的小树还是近些年才栽的。很显然,科分院后来的植被普查不可能包括泡桐岗。

二

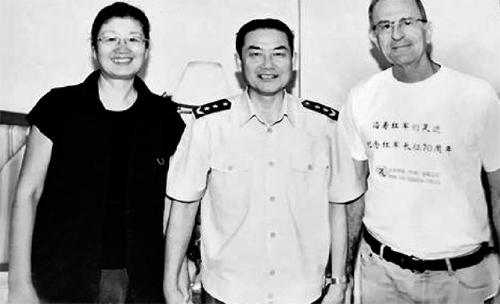

2005年是中央红军长征胜利70周年,我沿着爸爸当年长征的线路,经过3个多月跋涉,又一次来到泡桐岗下。这次同行的是一位长征同龄人、专程来华走长征路的以色列老兵武大卫。爸爸在世时我没有为他找到泡桐岗,这次说什么也得“扒”上去看个究竟。只怕来得太晚,红军经历的艰险早已无迹可寻。

一连几天暴雨,荥河水猛涨,印老师从成都多次打电话叫我们小心。最近川西横断山区泥石流频繁发生,大渡河边我们一星期前刚经过的村子已被摧毁。

看到电视里特大泥石流的报道,妈妈在电话中也急了:“你老爸那会儿才25岁,你53岁都不止了!”自打我跟武大卫出发那天起,她就把客厅改造成“作战室”,挂起整面墙大小的中国地图和一张张分省图,紧紧跟踪我们的“长征”。其实我早计算过,徐特立参加长征时都比我年岁大;再说,谁又能在70岁的老外面前认输呢?

“作战会议”在县长的召集下开了整整一上午。根据地图计算,沿红军路线从三合乡建政村(即水子地)出发,翻过泡桐岗垭口到下一个有人烟的地方——新建乡王家坝电站,南北直线距离只有18公里,电话打到垭口两边询问,两地的乡长异口同声地说,这段路估摸自己人也得走上8小时,像我们起码要10~12小时才能赶到。

“山后苦蒿沟烂得很,里面根本没路。你们走不了!”我把这话翻译给武大卫,他顿时急得满面通红。这个参加过6次中东战争的老兵,虽然70岁高龄,但是行军、爬山当地向导都走不赢他。老人倔劲儿上来,泡桐岗的野牛也撼他不动。我心里暗自高兴:县长拧不过老外就得放行。会上的年轻人看了也纷纷要求同去,我们的队伍一下子就扩充了6名成员!

后半夜雨停了。三合乡头天派去探路的两位老乡进山一整天,到晚上10点还没消息,我心里有些打鼓。“无论如何按计划行动!”特种兵出身的武大卫言出必行,一大早不到6点已经“全副武装”等候在酒店大堂。我们的具体计划是用越野车把人载到半山再开始步行,以保证天黑前翻过泡桐岗,到达安全地带。山中多野兽,人少不带枪无法在山里过夜。尽管如此,我们还是带足干粮、雨具、防水手电等以防万一。

来到水子地天已大亮。荥河水水位跟去年冬天比猛涨了近一米,两边河床全被淹没;水势汹涌,激流裹挟着河底的卵石随波浪滚动。乡长介绍说,昨天山里水大,两位建政村村民老杨和老廖花了整整8个小时才翻过泡桐岗,摸出苦蒿沟,等他们搭上“摩的”绕回山前已是后半夜。老廖是个精干的复员军人,担任我们的领队;老杨断后,收容老弱病残。他疑惑地打量着武大卫和我,觉察出此次任务的难度。

小时候爸爸总说我运气好,长大了也不例外:70年前正是这个季节,爸爸顶着暴雨翻越泡桐岗;70年后我翻越泡桐岗时却赶上了难得的晴天。蓝色的天空透明如洗,映衬着泡桐岗清晰的曲线。“陆地巡洋舰”冲进急流,沿着被洪水淹没的河滩溯源而上。车身像风浪中的小船上下颠簸,四个车轮紧抓河床,时而在水中,时而在岸边,轰轰隆隆冲到泡桐岗下。

飘水顶算是泡桐岗的山门。从地质构造判断这是一面典型的弧形断崖,粗糙的花岗岩崖壁上一道山泉轻纱般飘落。车子就从这儿离开河道,转入由森工队开出、今已荒芜的小路盘旋上山。进入山中,空气清新,车窗外鸟叫虫鸣、满眼新绿;砍伐后的林下灌木长势茂盛,草本植物竞相争艳。随着海拔的升高,乔木逐渐增多,车轮碾过深厚湿润的落叶,引擎低声吼叫着爬上山腰的一块空地——滥水坪。与诗情画意的飘水顶截然不同的是,滥水坪遍地烂泥和杂草,一踩一个水坑,好似漏雨的牛棚烂得无处下脚。多年前,这里曾是森工队的最后营地,再往上就进入无人区。告别了车队,我们一行9人在此分为3组(武大卫是第一组),两位向导一前一后;每人自带饮用水,干粮统一由向导背着。领队发了一轮儿烟后,大伙儿就开始沿山溪向垭口攀登。上山的坡度比较平缓,天气又凉爽,大家说笑着鱼贯前行。遇到断壁危崖,县里的小伙子还使出攀岩绝技,猴子般挂在崖石上,惹得大家纷纷拍照留影。武大卫毕竟是沙漠里来的,不熟悉亚热带的雨林,常常因为踩上青苔滑到水中。但他的兴致极高,跌跤了还哈哈大笑。

当地人曾告诉红军,泡桐岗又叫苦竹山,进到竹林中才知何谓苦:前山的原生竹林清一色四川方竹,密不透风,阴暗潮湿的地上稀泥没到脚踝处,走步如踏滑板,全靠手抓竹竿保持平衡。由于常年不见阳光,老化的枝干被青苔包裹着,一碰即折;新竹貌似光滑,竹节上暗藏一圈圈小刺,形如自由女神的王冠。“女神”脾气特大,不分男女,抓上就挨扎,当地人又称其为“刺竹”。记得印老师说,20世纪60年代他们科考队就靠刺竹的竹笋充饥,缺油少盐,吃得直吐清水。红军肯定也没少尝它的滋味。

向导老廖手挥砍刀在前面开路,步履如飞,只听到唰唰的竹枝碰撞声却不见人影。竹茬儿高出地面一尺,既可做路标又不致扎脚;后边的人就循着竹茬,辨着人声穿越竹海。一旦掉队,极易迷路,茂密的竹枝筑起一堵堵深灰色围墙,分不出东西南北。到现在我也没明白,在不见天日的竹海中,向导是靠什么辨认方向的。

我们一路在竹林和灌木丛中交替穿行。灌木丛中阳光充足,野丁香、悬钩子等丛冠呈伞状张开,郁郁葱葱、犬牙交错,构成色彩斑斓的荆棘拱门。刚刚脱离熊猫的家园,又得学拱地野猪。大伙儿一个个弯腰抻脖儿,喘着粗气接踵鉆过低矮的拱门,个子越高腰就得弯得越深。武大卫1.8米的个头,常被林中“仙女”悬钩子钩掉旅行帽,衣袖、裤腿都被刮破了。

快到垭口时坡度越来越陡,草根、烂竹、流石,又滑溜又粘脚。众人连拉带拽,相互搀扶着爬上一个又一个90°的陡坡。

5公里的山路走了近3个小时,登上垭口已是正午。放眼四望,蓝天下都是海拔2000米左右的弧形山岭,层层叠叠、明暗交错,卷心菜似的把泡桐岗裹在中间。唯一的缝隙是西侧一条浅黄色干枯的山涧,有1米来宽,几乎垂直向下通到山根儿。顺着缝隙望下去,隐约可见淡绿色坝子上那个棋盘大小的村落——水子地。爸爸曾说他们当年是攀着干枯的泉水沟上山的,或许就是这条干沟。如今低处的大树全砍完了,我们进山有森工队开出的土路,走到山腰才开始攀岩。70年前山下都是茂密的森林,无法进入,红军一定是从山根儿就溯溪而上了。

泡桐岗垭口折扇形的山脊陡峭单薄,几乎无处站脚,几棵巨大的水青冈树一字排开,骑在狭窄的山脊上。裸露的树根像一张张巨型蜘蛛网,重叠交错,扣住山梁。树根上裹着青苔,网格中充满泥浆,到处是野牛(牛羚)刚刚践踏过的痕迹——70年的平静又一次被“入侵者”搅和了,它们的前辈想必也见过红军。

山顶的确如红军当年所说的一样,“连巴掌大的干地方也找不到”。大伙儿决定不休息,尽快下山。真有点儿难以置信,我的寻访竟如此简单。照此速度,下半天就到家了。

向导老杨直摇头:“上山容易下山难哦!”他和老廖昨天花了四五个小时才摸出后山苦蒿沟,他估计我们起码要多花一倍时间。

“山里人就是能咋呼。”我半信半疑,沿着野牛的脚印翻过垭口。

想不到,所谓的后山竟是一个巨大的断层,把整座山岗劈成两半。中间狭长的苦蒿沟纵深十几公里,沟谷深切,林木茂密,根本望不到底,只听见脚下的隆隆水声。

“径直走,不要往下看!”见一个个站着发傻,向导喊起来。

如何直走法?从山顶到沟底是一系列花岗岩断崖,大伙儿只能面向崖壁,手抓青藤,脚蹬树根,攀岩训练似的模仿着向导的动作。这还不算最难。有些崖壁寸草不生,表面风化的紫色砂石又湿又滑,眼看向导三蹦两跳跳到崖底,我却束手无策。情急生智,小时候上房掏马蜂窝的本事救了急——下不来就坐着出溜儿。震旦系的断崖比北京大屋顶高得多,大都有十几层楼高,弧形的崖壁从上到下形成几大台阶,每阶中又分割出众多细小断层,犹如球场的环形看台。山泉从崖顶级级跌落,溅起层层水花,一行人就从水幕后横穿断崖。水声轰鸣,如置身天然的音乐喷泉中。只是脚下打滑,顾不上抬头欣赏。

三

与山前相比,泡桐岗的后山另有一番天地:整个峡谷覆盖着厚厚的原始森林,是理想的野生动物栖息地。阔叶林中寸草不生,树下成群野牛和野羊践踏、打滚儿的痕迹清晰可辨,当地人又叫它“牛井”。所谓“井”,里面并没有水,只有黑黑的稀泥巴,很可能就是红军说的“泥深没膝”的地方。这会儿的泥淖也许赶不上当年,但泥浆黏稠,常常拔出脚丢了鞋,步子迈得越慢脚下陷得越深。我更是狼狈,除了回头找鞋还得找登山杖,拽出上半截,下半截还留在一尺多深的烂泥中。

跟大多数四川人一样,老杨身材瘦小,不同的是他有着蒙古族典型的高颧骨、宽下巴。根据姓氏,我猜他可能是当地“紫眼四姓”的后代。交谈中才知道,老杨与我是同年、同月生,只比我小21天;看他满布皱纹的脸,说比我大整一轮也有人信。可是他身手矫健,我满腿满手的泥巴,老杨却连解放鞋的鞋面儿也没湿。

来到几块裸露岩石的斜坡上,大伙儿不约而同地停下,在难得的实心地歇歇脚,喝水、吃饼子、抽烟。老杨背篓都没放下,一只手接过县里同志丢来的香烟,另一只手从的确良军衣口袋里抓出烟袋锅儿,掐了半截香烟插上、点燃,把剩下的半截揣进衣兜。

总算下到沟底,前边传来好消息:有小路了!踏上坚实的土地,大家加快脚步朝沟口方向飞奔。然而好景不长,名为小路实是在沟底的溪水中穿行。水流湍急,有的地方没到腰部,小伙子们都说要背我过河。当年中央红军有30多名妇女,大都是南方人,个子矮小,不知是怎么过河的。那时水量更大,没到脖子,红军的很多驮畜在此丧生,其艰险可想而知。

我们时而从水里过,时而进入沟边山坡的杂树林。林中厚厚的腐殖质踩上去软绵绵的,我们几个前仰后合好似耍醉拳。谢觉哉曾风趣地说到这段路:“路上泥没有了,但还滑,不幸得很,我偏偏在出森林后,坐了两回‘汽车。”而我足足坐了5回!幸好地面松软没摔坏任何零件。老杨看后,出于同情传授了一手下坡的绝招儿:两手各搂一把细竹顺势下滑,脚落地后再松手。我试了几次,比滑滑梯还过瘾,行军速度也随之提高。可能这就是谢老文中所说的“握着小竹,掉下涧里,从这个石头上,缘到别个石上……”只是谢老没说,竹滑梯并非每次都灵验。

我跟着老杨横穿急流,边蘸水边涮着鞋上的泥巴。清澈见底的山泉,随着笑声转眼间成了滚滚泥汤,给水底五颜六色的石子罩上一层阴影。抬头张望,视线被层层山崖所阻隔——真可惜,如果在山顶蹲上一夜,肯定能拍到成群野牛在“音乐喷泉”下冲凉、戏耍的镜头!

转过一个高坡后,眼前亮堂起来,肖家坝到了。这个宽阔的山谷里原有几户人家,70年前红军从密林中穿出时在此扎营,就是他们第一个碰到红军,说红军是“从天上降下来的”。如今肖家坝成了下面电站的蓄水池,全村人都已迁走,只留下一个看水池的老汉。他是我们走了一整天见到的第一个人。老人警觉地打量着我们这伙“泥菩萨”,虽没有他的祖辈看到红军时那样惊异,但看到武大卫时,老人还是瞪大了眼睛半天合不拢嘴。他告诉我们,从这儿沿水渠再走6公里就能出苦蒿沟到达王家坝电站,从那儿就能上大路了。尽管天已擦黑,还飘起小雨,大伙儿有说有笑又上路了,走在前边的还唱起了山歌。

苦蒿沟让人苦不堪言,却是一條植被完好、美丽原始的山谷。泡桐岗如规划成自然保护区,从山顶垭口起这十多公里的苦蒿沟就该是其核心区。沟里阴坡上原始林密不透风,暮色中像大团大团的乌云迎面扑来,林中植被垂直分布,野生草药随处可寻。这里不仅是国家一级保护动物大熊猫和牛羚的家园,还有二级保护动物9种,三级保护动物10种,红豆杉、连香树等珍稀植物和花卉更是不胜枚举。

四

雨越下越大,6公里长的苦蒿沟好像有16公里那么长,每个人都被淋得透湿,分不清是雨水还是汗水。水渠钻入地下岩洞,参照物也没了。山崖上为修蓄水池开凿的小径本是给骡马走的,只一个马掌宽。县里记者一手护着摄像机,一手领着我,走钢丝般捌着步子下坡。然而好景不长,再往下小径也被冲垮,手没处扒,脚也没处落。这时老杨就叫我抓着他的肩,踩着他的脚当石凳。更糟的是在溪水里泡久了,我的肠子开始搅和,可能是爸爸要我体验“泻肚子,脚软体疲”的滋味儿吧。不容分说,两位向导一个前面拉,一个后面推,像两把铁钳把我夹住,硬是给“夹”下了坡。

走了几个月的长征路,也造访了不少名山大川,根据经验,各方土地从不轻易放行,总要最后刮你一层皮。泡桐岗也不例外。快到沟口时,一个巨大的塌方出现了,把山坡拦腰切断。此时天已全黑,看不清塌方的规模,只见眼前堆积着巨石和倒伏的大树,头顶时有土块、碎石滑落的声响。

“昨天过来还没塌噢。”老杨的话音里也露出几分不安。

不容迟疑,被雨水浸透的松软岩层随时都可能再次坍塌,多停留一秒钟就增加一分危险,回头无路,只有尽快冲过塌方区。大伙儿一股脑儿往上爬。没一人吭声,好像任何轻微的气浪都会震落崖上的石块,空气都像是凝固了,耳边只有沙沙的雨声……等我连滚带爬从乱石堆中钻出,擦去眼镜片上的泥和水,环顾四周,却不见了两位向导。原来,老杨和老廖把大伙儿送上坡后又掉头返回塌方区,在巨石间穿梭着,把掉队的武大卫和陪同的导游、干部一个个扶到安全地带。

山沟里闪出一星亮点儿,隔着层层雨幕,仿佛是另一个星球的光。我不敢相信王家坝真的到了。黑影中排列着几辆越野车,恍若隔世。

村主任家的木屋里几桌土菜早已凉了又热、热了又凉,庆功宴上大伙儿争相敬酒,不沾酒的武大卫也频频举杯,接受大家的祝贺。他的背上都是泥巴,右边裤腿被撕开个大口子,手掌、胳膊肘、膝盖都磕紫了。走了13个小时,他此时并无倦意,只是声音有点儿颤抖:“照我的军事常识,这种境况只有特种部队、小分队行动,红军几万将士,还有医院、伤员、妇女、儿童,都从这蛮荒的森林穿过……”他手握拳轻捶饭桌,一板一眼地说:“简——直——是——奇——迹!”

武大卫冲着救助他的两位向导举起酒杯:“从你们身上我看到了奇迹。”

70年前的那个夜晚,历尽艰辛、转战7省,仅存的3万余红军来到泡桐岗下。等待他们的没有庆功宴、越野车,而是饥饿寒冷和无尽的征战。根据记载,那时的泡桐岗要比今天险恶百倍:林更密、泥更深、水更急、路更险,又是谁舍生忘死,为几万红军劈山开路、创造奇迹?

我问爸爸红3军团的战友、当时10团的老红军张震叔叔,他大声说:“前面有我们的工兵连开路,不然哪儿走得出去!”他边说边握紧双手举过头顶,挥砍刀似的从眼前使劲儿劈下。

经反复考证,最后,根据中革军委长征中的电报证实,原来担任先头部队的正是爸爸和彭雪枫的红3军团13团,是他们首先翻越泡桐岗,攻占天全,打开了通往夹金山的大门。我迫不及待地翻开刚刚出版的《彭雪枫传》,不出所料,在《长征》一节中,三个熟悉的字眼儿——泡桐岗出现了:“过泡桐岗时,上下15公里,荆棘丛生,竹木遍地,张爱萍带头抡起大刀,劈山开路,差点累倒……”

原来爸爸就是……为什么爸爸不告诉我?

雨还在下,木屋里庆功宴还没有结束的迹象,我裹上湿透的雨衣来到屋檐下,在黑暗中搜寻周围的山峰。黑夜如铁桶般将四周笼罩,只有窗棂里透出朦胧灯光。终于,当眼睛适应了黑暗,一条熟悉的曲线勾画出的泡桐岗就在面前。70年前那一幕,仿佛在这一刻伴着木屋里的笑谈声重现了。

“找到泡桐岗了吗?”爸爸沙哑、颤巍巍的问话伴着淅淅沥沥的雨声在山谷中低回……