疫情冲击与经济增长——SARS的实证分析及新冠肺炎的潜在影响

2020-10-26刘学良张晓晶

刘学良 张晓晶

摘 要:以非典疫情为例,本文分析了2003年非典疫情对我国宏观经济造成的影响,并以此为基础分析当前新冠肺炎疫情对我国宏观经济可能造成的负面冲击。实证研究结果发现:不管是用确诊患者数、死亡数还是治愈数变量衡量,2003年的非典疫情均对当年经济增长产生了显著影响;疫情对那些外来人口较多、经济更加依赖外来劳工的省份负面影响更大;电信发展水平反而加剧了疫情的负面影响;非典疫情对经济的影响存在一定的空间效应和全国效应,因此,若只考虑本省份的疫情数字进行估计,很可能会低估疫情的负面影响;疫情对第三产业冲击更大。以非典疫情为基础,本研究测算了2020年新冠肺炎疫情对全国经济增长的可能影响,一季度经济数据显示综合考虑疫情持续时长、疫情规模和两者交叉项的模型预测效果最佳。

关键词:新型冠状病毒性肺炎;COVID-19;非典型性肺炎;宏观经济;经济预测

一、引言

人类漫长的发展史,也是一部与传染病(瘟疫)不断做斗争的历史。从古至今,人类遭遇了无数的瘟疫,其中有些瘟疫特别严重,对人类生存和发展的影响巨大,例如鼠疫、天花、流感、霍乱、疟疾,等等。历史上发生的大瘟疫中大概以“黑死病”最为有名:1347年开始爆发的鼠疫流行(黑死病)夺走了2 500万人口的性命,占当时欧洲总人口的1/3,并在此后多次发生,折磨欧洲四个世纪之久。黑死病对欧洲经济、政治、文化、宗教、科技等方面造成了剧烈的冲击,产生了巨大的影响。作为一个文明古国,中国历史上也发生过无数次疾病流行,历史记载比较明确的大小瘟疫就有500多次,其中大型瘟疫至少有321次2。1

随着19世纪以来微生物学和医学的进步,人类应对传染病的能力显著提高。1886年,法国科学家巴斯德发现并提出了细菌理论,从此,人类对传染病的防治告别了刀耕火种的原始时代,霍乱弧菌、鼠疫杆菌等相继被发现。科学家还发明了疫苗和預防接种技术,一整套的传染病防疫体系被建立起来。1931年,电子显微镜被发明,使得研究者首次得到了病毒形态的照片。两个导致传染病的罪魁祸首细菌和病毒都被人类发现,各种疫苗、抗生素等的发明,极大地降低了传染病对人类生命和健康的威胁。

然而,传染病对人类的威胁虽大大降低,却并未消失,并不时向人类发起偷袭。2003年春天,一场突如其来的传染病非典型性肺炎(SARS)考验了中国,在感染超过5 300名居民、造成死亡349例后销声匿迹。就在人们已逐渐淡忘非典对中国造成的冲击之时,2020年,我国又一次爆发了新型冠状病毒性肺炎疫情(以下简称“新冠疫情”)。病毒告诉我们,它从未离开,而是一直在等待机会再次袭击人类。

截至2020年5月31日新冠肺炎的全国确诊患者数已超过8.3万人,全世界的确诊患者数已超过593万人。为对抗快速扩散的疫情,全国所有地区、各个部门都动员起来,采取各种措施防止疫情扩散,治疗感染病人,尽最大努力保障人民的生命安全和身体健康。作为宏观经济学者,我们关注的则是疫情会对中国经济造成什么样的影响。疫情不仅威胁居民的生命和健康,它还造成巨大的经济损失,使得宏观经济出现剧烈波动。在抗击疫情的同时,我们还面临着一系列经济社会发展目标,如全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战、“十三五”规划收官,等等,每一项都任务艰巨,责任重大。因此,我们既希望疫情能尽快被消除,又希望疫情对经济的负面影响不至于太大,最终能够统筹推进新冠疫情的防控和经济社会的发展工作,取得对抗疫情和经济发展的“双胜利”。

然而,当我们查询疫情和经济发展问题的相关文献时,却发现相关研究十分不足。以非典为例,在知网以“非典”为关键词检索,可以发现2003年“经济与管理科学”类目下相关文献发表了2 889篇,但在疫情过后发表文献快速减少,到2005年只发表26篇,此后年份文献基本在个位数以内。能查到的文献也基本都是以定性分析为主,简单叙述疫情可能对哪些地区、哪些行业影响更大,部分研究估算了对GDP增速的影响,但均较为简单粗糙。

因此,本文试图更加严谨地分析疫情对宏观经济造成的可能影响,以非典为例,估算2003年非典疫情对我国经济增长造成的冲击,并分析一些可能对疫情与经济增长的关系产生影响的因素,如人口流动、产业结构、电信发展等。然后,以非典疫情为基础,测算新冠疫情对各省份和全国经济增长的可能影响。

文章结构安排如下:第二节回顾相关文献并对疫情对经济的影响进行讨论;第三节根据省级季度面板数据研究了非典疫情与经济增长的关系;第四节则以非典为例试算了新冠疫情对经济增长的可能影响;第五节总结全文。

二、文献回顾和讨论

1. 疫情对经济的影响:世界角度

经济增长和波动是宏观经济学关注的两个核心问题。相关研究文献浩如烟海,学者们从技术进步、资本积累、人力资本、人口结构、政府政策等诸多角度进行了广泛的研究,但是从传染病角度讨论的文献相对要少得多。这可能是由于现代医疗卫生技术的进步,使得传染病对人类的威胁大大减小的缘故。1 的确,与古代瘟疫动辄造成人口死亡20%-30%相比,现代社会传染病对人类的威胁确实小了很多。以非典为例,非典疫情总共造成全国死亡349例,相比之下,2016年我国道路交通事故造成死亡数为63 093人(受伤数为226 430人,造成经济损失12.1亿元),2 一个人死于非典疫情的概率远低于死于交通事故。因此,现代社会中,疫情的爆发是少见的、暂时的、低死亡风险的,对经济社会发展的影响似乎不再那么重要了。这可能是相关研究关注不多的原因之一。3

但是,虽然疫情的致死率远低于交通事故,疫情对经济的潜在影响却可能要大许多。Bloom& Canning(2006)指出大规模传染病的经济代价是巨大的,其中,研究者普遍赞同疫情的短期作用为负,但人们对其长期影响仍然缺乏了解,疫情不仅直接造成经济损失,阻止疫情的发生和扩散也代价高昂。事实上,有“疫情经济学”这门经济学与流行病学的交叉学科领域,该领域中既有流行病学的部分,如流行病学中经典的分析疫情扩散的SIR模型(Susceptible Infected Recovered Model),又包括经济学的各种分析工具如个人效用、成本收益分析、个体经济行为优化等,其中,Troy Tassier(2013)的《The Economics of Epidemiology》对这一领域的相关研究做了总结和综述。不过,从其介绍和相关文献看,“疫情经济学”的研究更侧重偏个体、微观的与流行病相关的行为,而和宏观经济结合并不紧密。

在瘟疫与经济社会发展方面,反而是经济史学界对历史上发生的一些重大瘟疫的影响有更多探讨,特别是欧洲黑死病和1918年的西班牙流感吸引了研究者的关注(Boucekkine et al, 2008)。其中,1348年开始爆发的黑死病是否影响了欧洲经济发展的路径长期存在争论,部分经济史学研究认为,黑死病导致劳动力数量大幅减少,在短期对经济形成巨大的冲击,使经济陷入萧条。但长期由于疫情造成的劳动力短缺显著提高了当时欧洲的工资水平,促进了劳动节约型的技术进步和封建农奴制的加速解体(Herlihy, 1997)。黑死病对产业结构也有较大影响,由于劳动力大幅减少,劳动密集型的农业严重萎缩,而土地密集型的畜牧业在此时期有很大发展。此外,黑死病动摇了当时支配欧洲的天主教会的绝对权威,可能起到了加速欧洲思想解放的作用:一方面,天主教神职人员在黑死病中大量死亡,而接替他们的新神职人员经常缺乏足够的神学训练和权威,从而对社会思想的控制变弱;另一方面,天主教对于疫情毫无办法,其对黑死病的解释和应对措施最终被证明是无用的4,部分天主教会借疫情机会大肆敛财,更加重了人们对教会的不满。5 黑死病带来的高死亡风险还冲击了教会的禁欲主义和来世主义,促使人们追求世俗生活和现世生活,加快了文艺复兴运动的发展(潘树林,2011;李荷,2004)。

1918-1919年的全球大流感(又称西班牙流感)也是一个经常被讨论的题目。这次大流感在全世界导致了约5亿人感染,2 500万到4 000万人死亡(当时世界人口约17亿人),其全球平均致死率约为2.5%-5%,在美国则导致了67.5万人死亡,远超美国在两次世界大战、朝鲜战争和越南战争的死亡人数总和1。然而,尽管疫情在当时造成了严重的影响,之后的美国历史却缺乏对此议题的关注,Garrett(2007)认为原因可能在于,流感疫情虽然对美国造成了严重冲击,但一方面,流感疫情暴发与一战重叠,分散了人们的注意力,另一方面,当时天花、脊髓灰质炎等传染病仍未被人类征服,相比之下,流感病毒对人们健康的威胁似乎也就没那么大了。此外,1918年时相关经济数据的缺乏也限制了对疫情影响的分析。在有限的研究中,其中,Brainerd and Siegler(2003)分析了1918年大流感对1919-1930年美国经济的影响,实证结果表明受流感影响越严重的州其1918-1919年GDP增速越低,但1919-1930年GDP增速越高,他们认为,大流感对长期GDP增速的提升主要源自劳动力减少带来的人均资本的提升。除了流感导致的劳动力减少,它带来的恐慌还导致了消费的收缩和储蓄的增加,消费减少带来短期的经济下降,但储蓄的提高则有助于长期经济增长。Boucekkine et al(2008)指出Brainerd and Siegler的研究结论并没有获得一致认同,例如,Bloom and Mahal(1997a,1997b)也用计量方法考察了西班牙流感和艾滋病的流行与经济增长的关系,却没有发现显著和稳健的疫情影响长期经济发展的证据。此外,还有一些研究认为流行病可能对长期经济发展有不利影响,例如,疾病可能不会让人迅速死亡,但会给患者的身体留下长久的损害,这导致社会有更多的医护和照料支出,并令病患无法正常参与学习和工作,从而降低人力资本(Almond, 2006; Adda, 2016; Beach et al, 2018);还有研究指出联系更紧密的社会网络结构能更有效地扩散知识和技术从而促进经济发展,但是更紧密的网络结构也容易导致流行病的扩散,因此流行病风险越高的地方可能会产生越松散的社会网络结构从而阻碍发展(Fogli and Veldkamp, 2018)。

2020年新冠肺炎疫情暴发后,部分国外学者又重新审视西班牙流感疫情对美国经济的影响,以为新冠疫情提供参考。Barro et al(2020)基于43个国家的西班牙流感数据进行研究,发现西班牙流感疫情导致GDP和消费平均降低6-8个百分点。

除黑死病和西班牙流感外,现代经济学界对二战后爆发的某些重大疾病也做了一些考察。其中,进入1990年代后一些文献考察了艾滋病(HIV/AIDS)的经济和社会影响。2003年非典暴发后也有一些文献从不同角度分析其可能对经济造成的影响,例如Wong(2008)利用非典数据考察了疫情对香港住房市场的影响,Noy and Shields(2019)回顾了非典疫情对亚洲相关国家的经济影响。2014年爆发的非洲埃博拉疫情也吸引了世界的广泛关注,世界银行曾专门发表分析报告探讨疫情对西非国家经济的影响,指出如疫情不能尽快控制,对脆弱的西非国家的经济影响将是灾难性的(Worldbank, 2014)。

在参考众多已有文献之后,本文认为,疫情对于经济的影响是复杂的,存在明显的异质性,没有一个一致、统一的传染病对于经济和社会影响的框架。这种异质性主要体现在两个维度:

一方面,不同历史时期和具体条件下,疫情对经济的影响机制和作用有所不同。这主要是指古代与当代的区别。如前所述,由于现代医学的技术进步,使得传染病对人类的死亡威胁已大大减小,因此,如黑死病等这种通过大量人口死亡进而影响总体人口结构和劳动供给的渠道在现代社会已经不太可能。这也意味着现代条件下大规模传染病疫情对经济社会的长期影响可能大大减小了,而主要体现在为了控制疫情而必须采取各种措施,以及人们的恐慌和相应行为对短期经济运行的影响上(Noy & Shields, 2019)。

另一方面,不同的流行病在传播方式、传播能力、潜伏期、致死率等方面存在明显差异,使得不同流行病对经济的影响也存在很大差異。因此,不存在一个统一的适用于所有类型传染病的分析框架。其中,流感、SARS、新冠肺炎等传染病较为相似,其特征是可通过呼吸道传播,传播能力强,潜伏期短,人们患病后或者因病致死或者康复,但一般不会对人们健康形成长期的损害。而有些疾病,如艾滋病等通过体液传播,其传播力更弱,但潜伏期长,人们在患病后会因免疫力逐渐下降而长期消耗生命。

2. 中国的情况

以上介绍的黑死病、1918年大流感等都是国外的案例。从中国来看,虽然我国也是瘟疫频发的国家,但建国之前没有系统、科学的瘟疫资料,而自从五六十年代天花消失以后,中国一直没有爆发过大面积、大规模的传染性疾病,直到2003年的非典。因此,能查到的中国研究基本都是围绕非典展开。其中,李正全(2003)将非典疫情与东南亚金融危机的冲击进行比较,认为非典对国民经济的影响可能比东南亚金融危机更加严重,疫情对经济的影响主要通过降低总需求实现,不同的预测结果不一,一般认为疫情或将影响2003年GDP增速0.3-0.9個百分点。1 高善文(2003)总结了国外大规模传染病的历史经验,认为美国1918年大流感的案例可能更值得借鉴,但由于中国劳动力供给充足,疫情不会对劳动力供给产生影响,而消费意愿的降低是恐慌带来的临时变化,不会长期持续。海闻等(2003)估计了非典疫情对北京和全国的经济影响,认为保守估计非典可能导致北京市GDP在2003年出现零增长,极有可能出现负增长,全国GDP增速可能因此降低1-2个百分点。2 Lee & Mckibbin(2003)运用全球模型估算得到非典疫情使得当年中国、中国香港、中国台湾和新加坡的GDP下降0.263-0.5个百分点不等。

魏尚进(2020)认为,现在回头来看,2003年时许多经济学家的预测普遍高估了非典对中国经济的影响。从2000-2006年的GDP年实际增长率的时间序列来看,很难从数据中看出SARS的影响。此外,魏尚进指出当前的条件与2003年有明显不同,中国已进入互联网商业时代,新冠疫情对消费的负面影响很大程度上可能会被网上消费所抵消。因此,魏尚进认为疫情对2020年中国GDP增速的影响可能仅在0.1个百分点左右。3

同时,总结文献可以发现,以往研究关于2003年非典对宏观经济影响的定量分析总体较为粗糙。在疫情中各种观点纷杂,一些观点是否准确也缺乏切实的证据,例如,人们普遍认为疫情对第三产业影响更大,对一二产业影响较小;人们认为互联网的发展水平可以帮助减轻疫情的负面影响,等等,这些观点很多只是逻辑上的探讨,而缺乏足够的证据表明其是一个显著的规律。

另外,还有部分观点认为,新冠疫情和SARS的规模、所处历史阶段条件等差异太大,因此SARS的案例经验缺乏参考意义。本文认为,我们必须承认新冠疫情和SARS的不同,但否定SARS借鉴参考意义的观点我们是不赞同的:一方面,从历史经验角度,SARS是唯一可参照的对象,SARS虽然规模要小,但其致死率却要更高。SARS距离我们不过17年,我国处于发展中阶段的本质特征未变,而美国的研究许多尚基于1918年西班牙流感展开,不能因此轻易否定其参考价值。另一方面,计量模型的价值意义在于会控制其他可能形成干扰的因素,从而克服不同条件的问题。比如,有观点认为当前经济处于下行周期,而2003年经济处于上行周期,因此从这一角度两者不可比较。但在计量模型中经济增长趋势等因素都是可以被控制的,在控制住相应变量后,除非认为所处经济周期对疫情的影响有交互作用,否则不会对疫情的分析造成干扰。

因此,本文将以非典疫情为例,利用分省的疫情和经济数据,来讨论疫情对宏观经济增长造成的冲击,并分析可能影响冲击强度的因素,来为我们对新冠肺炎的分析和应对提供充分的借鉴和参考。

三、实证分析

1. 数据说明

本研究的被解释变量为各省份季度实际GDP增速,核心解释变量是非典的疫情数据。在关于疫情的影响分析文献中,解释变量一般使用确诊病人数或者死亡数,作为疫情严重程度的度量,这里本文也以此作为核心解释变量。我们整理了2003年全国和各省级行政区的日度非典疫情数据,包括病人数、死亡人数、康复数1,由于被解释变量GDP增速为季度数据,因此我们用每个季度末的数据作为当季疫情数据,从而使解释变量和被解释变量同频。此外,我们还整理了一些控制变量,包括加入各省份实际人均GDP(万元,调整为2000年价格)、各省份季度CPI、0-14岁人口占比、15-64岁人口占比、抚养比、研究与试验发展经费投入强度等变量。为了控制全国性的货币政策和经济周期的影响,还加入了全国分季度的5年期及以上长期贷款利率、全国银行同业拆借利率、以及2008年前后的虚拟变量等指标。

实证分析所使用主要数据的描述性统计如下(见表1):

2. 基准回归

基准回归中我们分别使用非典确诊病人数、死亡数和治愈数进行回归,来分析非典疫情暴发对经济增长的影响。如表2所示,各列回归中滞后一期的季度经济增速系数为0.698,显示出明显的收敛性自回归现象;滞后四期的季度经济增速系数为-0.012,显示上年同期的基数效应对当期经济增速产生轻微负向影响,但结果并不显著。滞后四期的人均实际GDP变量系数约为-0.45,且在1%的置信水平下显著,显示经济增速呈现明显的条件收敛现象,人均实际GDP每提高一万元,经济增速平均降低0.45个百分点。其他控制变量如贷款利率、银行同业拆借利率、CPI、省份研究与试验发展投入强度、2008年前虚拟变量等均符合预期且较为显著,而人口变量如0-14岁人口占比、15-64岁人口占比都没有显著性,此处不一一讨论,我们将重心放在疫情问题上。

非典疫情变量在三个回归中均十分显著,其中病人数变量的系数约为-0.865,即每增加一千名确诊病人,将使该省经济增速下降0.865个百分点。死亡人数和治愈人数的结果以此类推。由于各列回归结果的区别只在于使用疫情变量不同,因此各列回归的结果高度一致,总体差异很小。

那么,这三个反映疫情的变量究竟应使用哪个为宜呢?1 在已有文献中,病人数被常用作反映疫情情况的关键变量,而死亡和治愈数会受到当地医疗水平和条件的影响,可能存在些许问题。此外,在实际的数据情况中,病人数的数据质量相对更好,其样本缺失值少,样本数量最多,而死亡数和治愈数在2003年有许多省份存在缺失值(特别是在2003年一季度),因此,在本文后面的回归中,均以病人数作为疫情严重程度的测量变量。

3. 人口流动对疫情与经济增长关系的影响

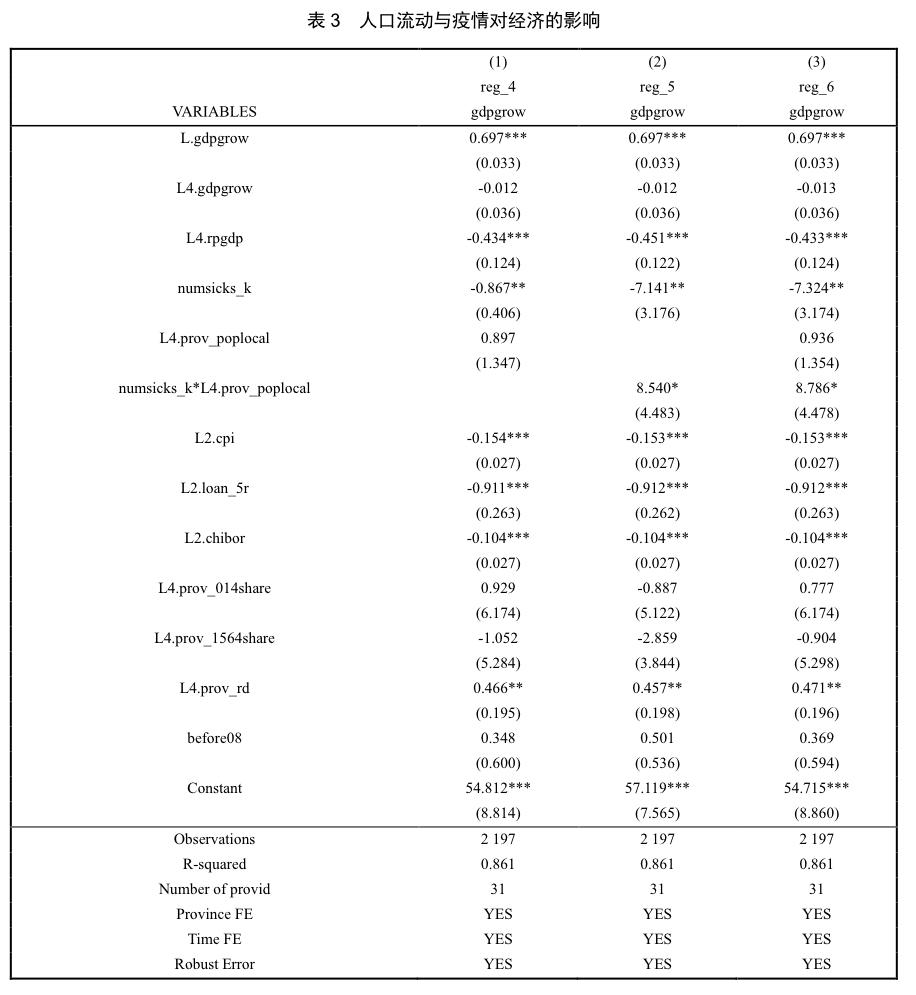

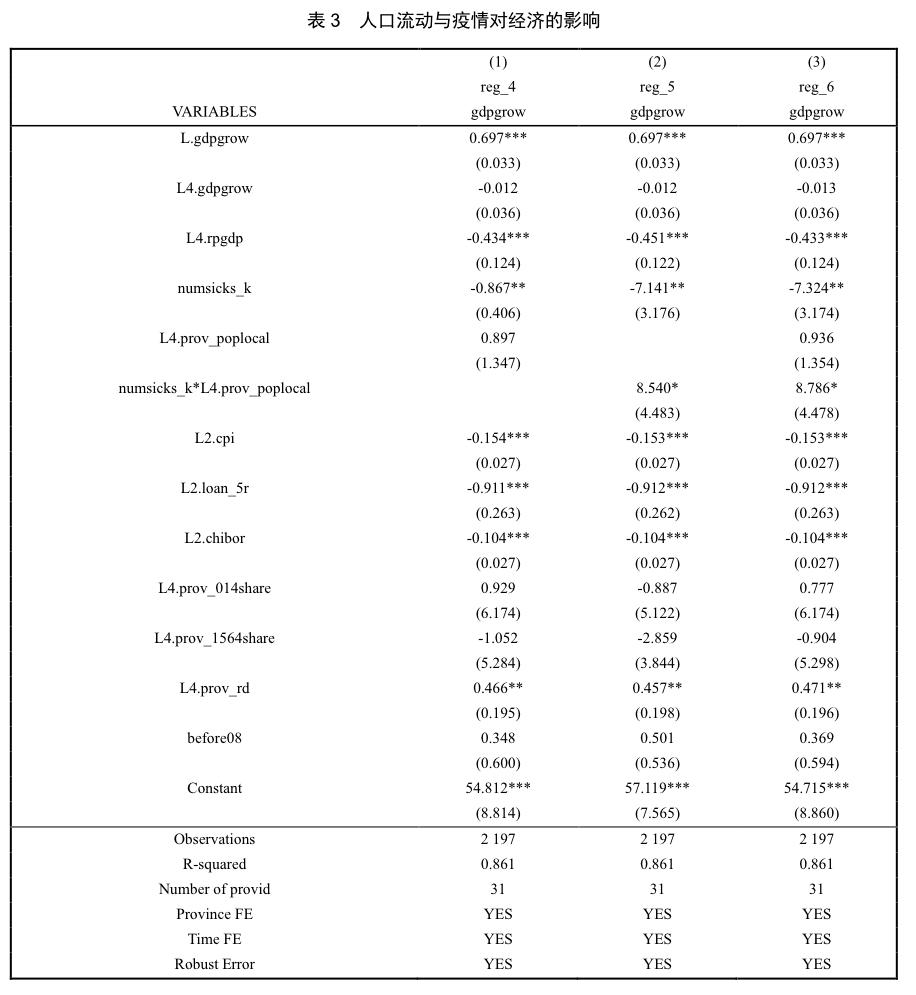

疫情对经济增长的作用大小可能还受其他因素的影响,这里,本文首先从人口结构的角度出发探讨这一问题。疫情发生后,不管是出于政府强制还是人们自愿,为应对疫情所采取的一个重要举措就是限制人员的流动和接触,要求人们呆在家里。这种情况下,那些有大量外来(流动)人口的地区和城市可能会受到更大的冲击,因为外来人口既为本地提供了劳动力,又是重要的消费人口来源。疫情冲击下,他们可能不得不呆在家里而不外出务工,从而影响依赖外来人口的省份的经济表现。反过来看,本地人口占比越高的地区可能受疫情的冲击越小。为验证这一猜测,我们在回归中加入了各省份人口中本地户籍人口占比prov_poplocal,以及该变量与疫情变量的交叉项,结果见表3。

从表中列(1)看,当回归中单独加入滞后一年的prov_poplocal时,回归系数为正但完全没有显著性(P值超过0.5),显示本地户籍人口占比并不直接对经济增长产生影响。但当加入本地户籍人口占比和患者数的交叉项numsicks_k*L4.prov_poplocal时,交叉项系数为正且在10%的置信水平下显著。在第三列中我们把患者数、交叉项和本地户籍人口占比同时放入,结果依然稳健,显示疫情暴发对那些外来人口更多的省份的负面影响更大。

4. 电信发展对疫情与经济增长关系的影响

在本次新冠疫情中,政府、企业和居民应对疫情的一个重要手段是采取在线办公、远程办公的方式参与工作,在线消费的普及也有助于对冲疫情对消费的负面冲击,而学校则开展在线教育、在线课程来克服教学遇到的困难,等等。因此,许多观点相信电信基础设施的发展(特别是互联网的普及)有可能起到减轻疫情对经济负面影响的作用。

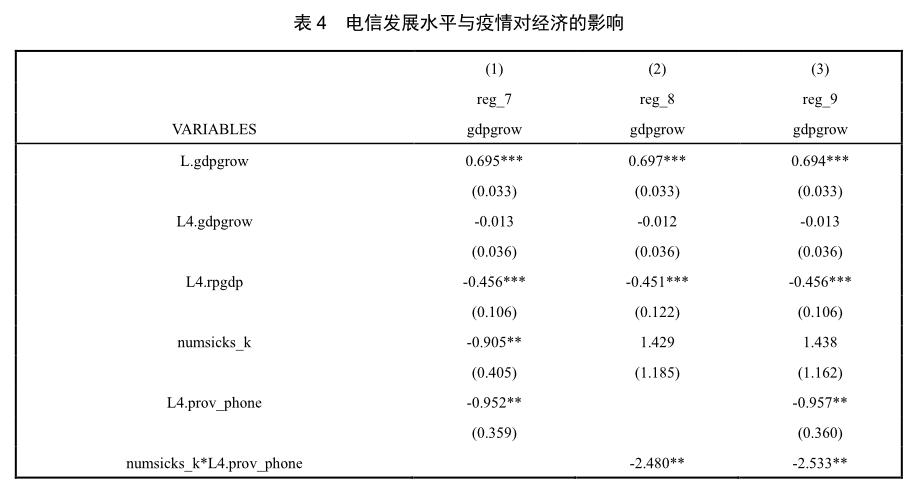

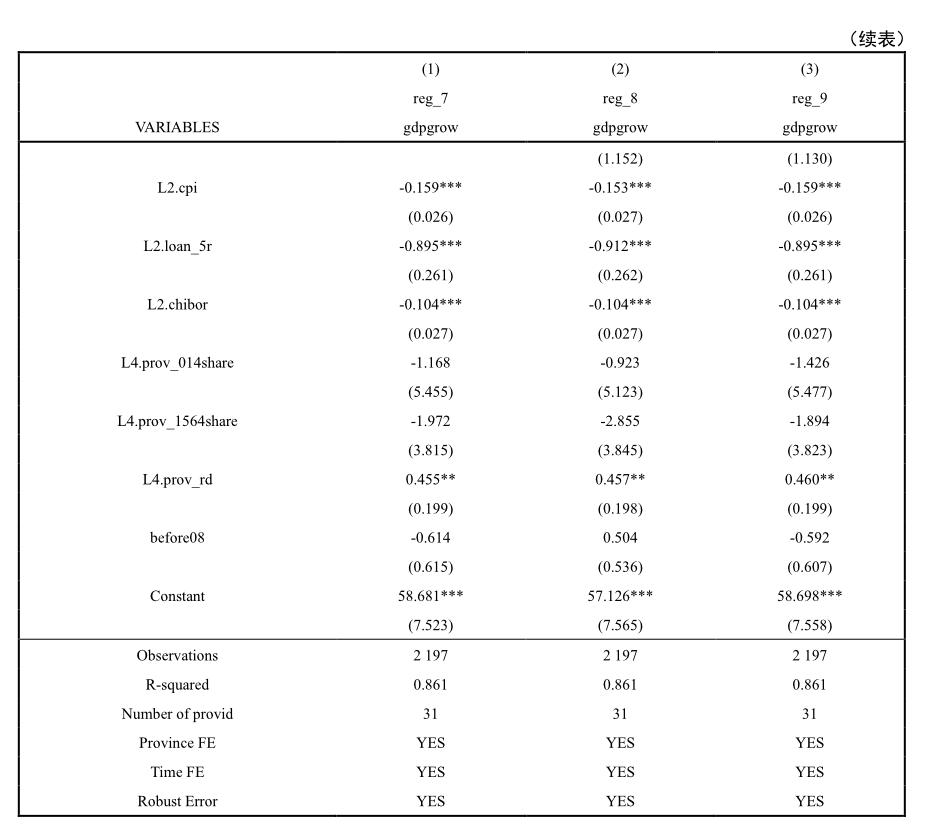

不过,由于疫情仍在发展中,因此我们尚无法验证这一机制在新冠疫情中是否显著成立。那么,在2003年非典疫情中,电信发展水平是否也起到了减轻疫情对经济负面影响的作用呢?部分意见认为,2003年时我国互联网的发展也与非典疫情有密切关系,特别地,2003年的非典疫情是中国互联网电子商务发展的重要催化剂(孙德林,王晓玲,2003;马玲,2003)。当然,也有此观点的反对意见,认为淘宝、京东等中国电子商务的发展与非典的关系可以忽略不计1。下面,我们以电话普及率作为电信发展水平的测量2,加入回归来看电信发展水平对疫情与经济增长的关系有何作用。结果见表4。

表中列(1)加入了滞后一年的电话普及率变量prov_phone,从结果中看系数为负且具有统计显著性。在列(2)中加入了患者数与电话普及率的交叉项,结果为-2.48,也在5%的置信水平下显著。在列(3)中同时加入了电话普及率变量和该变量与患者数的交叉项,其中交叉项系数为-2.533,仍然具有统计显著性且系数值总体保持稳健。以上结果意味着,电信发展水平越高,疫情对经济的负面冲击反而越大。这与前面电信发展有助于降低疫情负面影响的观点相违背。我们又将电话普及率改为固定电话普及率或者移动电话普及率,或加入第三产业占比变量等控制变量,控制变量交叉项显著为负的结果依然保持。

因此,实证结果显示,2003年非典时电信发展水平不仅未起到减轻疫情对经济负面影响的作用,反而还令疫情对经济的冲击更加严重,这与我们的直觉有些相反,应作何解释呢?本文认为,有两个原因可能导致了这一结果:一、2003年非典时互联网普及率很低、互联网产业处于刚起步阶段,尚无法起到足够大的对冲疫情负面影响的作用1;二、原因一只能解释不起正向作用,不能解释为何起负向作用,本文认为,由于2003年非典疫情相对要小很多,很多省份、城市没有发生疫情,因此电信发展水平可能促进疫情信息扩散,造成人们的紧张和恐慌的效果,从而对经济增长起到负面作用。

例如,在本次新冠疫情中,根据国家信息中心的调查,手机是居民获取疫情相关信息的首要渠道,占比达95%(国家信息中心,2020)。而在2003年时,电话、手机短信及互聯网等媒介就已开始成为人们获取疫情信息的重要方式,非典时期的调查显示,在北京、上海等中国五个样本城市中,有超过40%的居民是通过非官方渠道获得疫情信息,部分城市这一比例达60%,而非官方渠道中,电话、短信和互联网等新媒体在传播中起了很大作用(杜骏飞,2003)。与之对应,杨然(2003)指出非典期间我国电信业务量有迅猛增长,人们频繁用电话、短信和互联网相互问候和互通情况,SARS期间北京的市话业务量增长了60%,长途业务量增长50%,通信业务量与SARS流行程度成正比。

而本次新冠疫情和非典可能不同,一方面,新冠疫情中全国上下所有地区都动员起来对抗疫情,不太存在一些地区可能因电信发展水平低而没有充分接收疫情信息的问题1;另一方面,当今的互联网,特别是移动互联网发展水平与2003年完全不可同日而语。因此,电信互联网发展水平或许会在新冠疫情中起到明显的对冲经济下行压力的作用,这有待未来验证,但至少在非典疫情中还未发现这样的作用。

5. 疫情对经济影响的空间效应与全国层面的影响

在现代社会的医疗卫生条件下,疫情对经济的影响主要不是从传染病可能导致大量人口死亡进而减少社会劳动力的渠道影响经济,而是由于政府、企业和居民为应对疫情蔓延采取的种种措施、政策会对经济的运行形成阻碍。即使一些地区没有或只有很少确诊病例,亦需要为防止疫情的传入和扩散而做出各种努力,从而也会对经济增速产生负面影响。因此,回归模型中只放入本省的疫情数据可能会低估疫情对经济的负面影响,特别是对于那些疫情数字接近或者等于0的省份。2

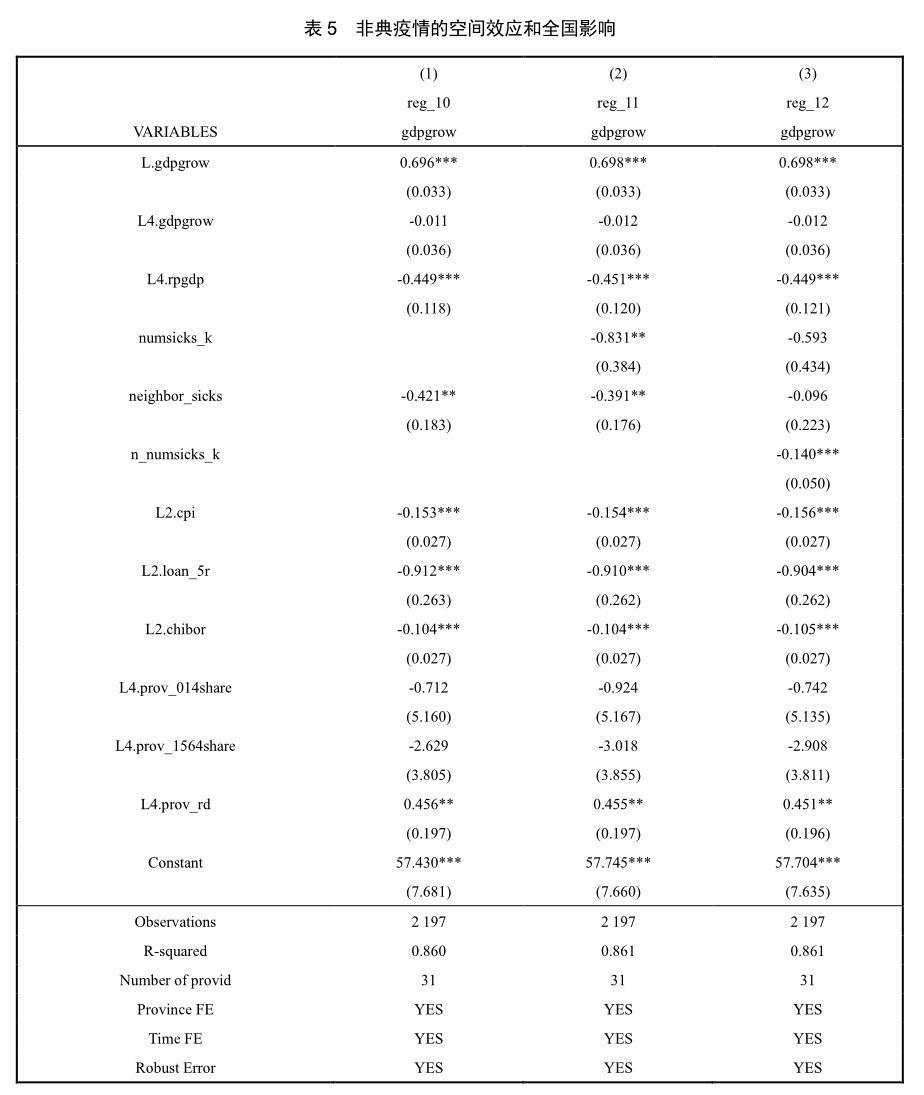

为验证这一问题是否存在,本文采取了两个方法:我们先利用全国31个省级行政区是否相邻的空间权重矩阵,计算出所有省份的相邻省份的疫情情况(以确诊病人数衡量)并纳入回归。这一方法隐含的逻辑是,那些疫区的临近省份会出于对疫情传入的担忧而采取更强有力的控制措施,从而对经济的影响更大。当然,现代交通工具的发展使得人员流动速度更快更直接,通过火车、飞机、高速等,可以直接跨越省区市实现人员的往来交换,而无需通过地理相邻一步步传入疫情。以非典为例,最严重的地方是广东和北京,北京的疫情传入并不是靠广东-湖南-湖北-河南-河北-北京这样一步步的地理毗邻途径。因此,其他没有疫情发生的省份可能都在采取措施严防死守,并不必然与疫情相邻的省份采取措施的力度就更大。所以,我们又加入全国的非典病例数变量n_numsicks_k,来衡量疫情对所有省份带来的影响。回归结果见表5。

其中,表中列(1)把疫情变量换为相邻省份的病人总数neighbor_sicks(用是否相邻的空间权重矩阵)乘以所有省份的病人数变量矩阵得到),从结果看,neighbor_sicks的系数显著为负,系数值为-0.421,显示临近省份的疫情严重程度确实会影响本省的经济增速。列(2)中再同时加入本省的病人数numsicks_k和临近省份病人数neighbor_sicks,结果显示两个变量都显著为负,其中numsicks_k系数为-0.831,相比基准回归-0.865的系数值略有降低,而临近省份病人数变量的系数值为-0.391,与列(1)中的结果相比也比较稳定。同时,相邻省份病人数变量的系数值明显小于本省疫情变量的结果,这也符合逻辑。最后,列(3)中又加入了全国的病人数变量n_numsicks_k,从结果中看,可能由于同时加入三个疫情变量,相互之间存在较强相关关系,这时n_numsicks_k的系数显著为负,而本省和相邻省份疫情变量的系数虽然仍为负,但已失去显著性。

因此,回归结果表明,只考虑本省的疫情数据确实可能会低估疫情对于经济的负面影响,疫情的影响是全国性的,特别是那些没有或者只有很少疫情的地区,也因防疫措施而降低了经济增速。1

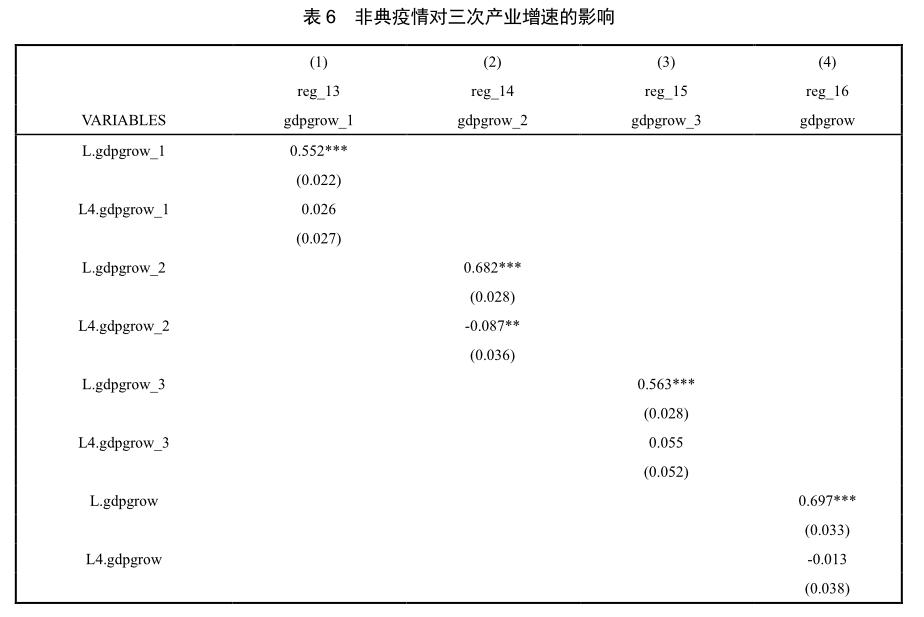

6. 分三次产业的影响分析

疫情对不同的产业、行业的影响也不同,一般认为,人传人的流行病疫情对生产或消费需要人员外出或聚集的行业影响较大,包括旅游、酒店、餐饮、影视娱乐、交通运输,等等,其中多数属于第三产业,因此,一般认为疫情对第三产业冲击最大。那么疫情对三次产业的影响是否真的是这样呢?这里本文也用非典的案例进行检验。我们把被解释变量换为三次产业的实际增速,再次进行回归,结果见表6的列(1)-(3)。其中,列(1)的结果中疫情变量系数为负但没有显著性,表明疫情对第一产业不产生显著影响;列(2)的结果也是如此,但系数值的绝对值比第一产业有所增大,变为-0.67;列(3)中疫情对第三产业的影响则显著为负,系数值为-1。

我们也可以用第三产业增加值占GDP的比例作为解释变量之一,来考察产业结构对疫情和经济增长关系的影响。见表6中列(4),被解释变量再换为实际GDP增速gdpgrow,解释变量中加入了上年度第三产业增加值占GDP比例变量L4.gdp_3shr,和该变量与病人数的交叉项,结果显著为负。因此,第三产业占比越高,经济受疫情的负面冲击越大。

四、新冠疫情对经济增长的潜在影响

至此,我们基本完成非典疫情对经济影响较为全面的计量分析。一个自然引出的问题是,能否以非典疫情的计量分析为基础,分析当前新型冠状病毒性肺炎疫情对中国经济造成的可能影响?问题的答案自然是肯定的,只不过这个工作面临一些困难:

一是疫情的具体情况,特别是爆发时间和规模量级不同。首先,2003年非典疫情主要发生在一二季度,以二季度为主,一季度集中在广东而并未全面蔓延,本次新冠疫情的全面爆发时间则是一季度,爆发季节与非典不同;其次,更重要的是,新冠疫情的规模已经远超非典,2003年非典确诊病例数最高为5 330例,而到2020年3月1日,新冠肺炎的确诊患者已超过8万例,若要以确诊人数为基础来预测新冠肺炎的影响,单就疫情数据来讲是样本外预测。1 这一问题对预测产生很大影响。

二是未来疫情的发展态势难以预知。由于疫情仍在发展中,预测疫情对经济的影响首先面临预测疫情的难题,目前有许多研究试图基于流行病学模型测算疫情的发展态势,各种研究结论不一,一般给出多种情形下的模拟分析,不同研究、不同情形的结果差异较大。未来疫情的发展态势难以预知对预测疫情影响形成制约。因此,我们不得不通过情景模拟解决疫情预测问题。

三是应对疫情的发展阶段和经济、技术条件不同。我国目前的经济发展水平、发展阶段和应对疫情的具体条件与2003年有很大差异,我们不清楚内外部条件的变化会对疫情和经济的关系最终产生什么样的影响。一些因素可能加剧疫情对经济的负面影响,例如:当前产业结构與2003年不同,第三产业占比更高,从而受疫情的影响可能更大;我国目前的人口流动程度明显超过2003年,疫情导致的劳动力流动受阻可能会对经济造成更大负面影响,等等。但同时,一些因素可能令疫情对经济的负面影响更小,例如,科技的发展让我们可以采取居家办公、远程办公、在线消费、在线教育等措施应对疫情,从而减轻疫情对生产生活的影响,这在2003年也是不具备的。正反两面都存在各种因素,最终的综合作用难以预知。因此,我们假设正反因素可能相互抵消,暂不考虑条件变化使得疫情对经济影响的系数出现变化。

基于以上原因,下面的预测分析具有一定的探索性。

下面,我们用表7中的回归模型来预测新冠疫情可能对各省级行政区及全国宏观经济造成的负面影响。现在预测的困难已转向疫情发展状况的判断上。在未来疫情的发展方面已有一些研究试图做出判断,但我们观察到这些研究基本只针对全国(或者区分湖北和非湖北),而没有对每一个省份进行预测。此外,值得注意的是,截止到本文写作时,得力于春节以来全社会强有力的应对措施,全国多数省份的疫情已稳定,已有许多省份出现连续多天新增确诊病例为0的情况。疫情情况的快速变化使得已有的一些预测明显不准确。

因此,本文不追求疫情预测的规范和准确,而采取简单的情景模拟方式进行试算。由于使用的参数已在回归表中给出,若读者有其他的疫情预测方案,可代入参数自行计算。这里我们给出三个情景模拟方案:情景1,暂假设全国范围疫情将在3月31日基本结束(也可以为各省份设置不同时间),然后再分别增加28天的观察期。确诊病人数以3月10日的结果为准(再零星增加个别病患对结果影响不大);情景2,假设病患人数虽然不再继续大幅扩张,但总有零星病患,致使全国范围疫情到4月30日才结束,然后再分别增加28天的观察期,确诊人数仍以3月10日为准;情景3,假设极端情况下由于全球疫情暴发和海外疫情冲击,使得疫情一直持续到下半年的9月30日,然后再增加28天的观察期才解除疫情状态,这意味着全年有近93%的时间处于疫情状态。以上述情景模拟为基础,代入计量模型计算对各个省份GDP增速的影响。然后,再以2019年各省份的GDP占全国的比例为权重,加权计算对全国GDP增速的影响。表8是采用此方法计算得到的对全国2020年GDP增速的影响结果。

从上表结果看,采取的预测模型不同,对结果的影响差异也较大。以情景1为例,其中前两个模型计算得到的结果影响在1个百分点左右,而后两个有交叉项的模型得到的结果在2-3个百分点之间,模型4得到的结果意味着GDP增速可能接近为3%左右。由于疫情持续时长变量的回归结果在不同模型相对稳定,造成差异的原因主要在于疫情规模远超非典,交叉项的存在最终使得疫情持续时长的系数绝对值明显变大。不同疫情情景模拟结果也存在差异,最极端情形的情景3 + 模型4为降低全年GDP增速约7.63个百分点。

此外,本文计量模型还有一点无法兼顾考虑,即疫情结束后经济可能出现报复性反弹而带来的增长,若考虑到这点,那么上半年,尤其是全年经济增速的下降幅度可能还会更小一些。

五、总结

本文以非典疫情为例,分析了疫情对宏观经济的冲击方向和大小,以及一些相关的可能对冲击产生影响的因素,以期为当前新冠疫情的分析提供参考借鉴。实证研究的发现主要有:

(1)不管是用确诊患者数、死亡数还是治愈数变量,2003年的非典疫情均对当年的经济增长产生了显著的影响。(2)进一步分析发现,为应对非典疫情,一个重要的措施就是限制人员的流动和接触,要求人们呆在家里,这对那些人口结构中外来人口较多、经济更加依赖外来劳工的省份负面影响更大。(3)2003年时互联网远未普及,未发现电信基础设施水平可以对冲疫情对经济负面影响的作用,相反,计量结果发现电话普及率反而加剧了疫情的负面影响,本文相信这可能是由于电话普及会促进疫情信息扩散,进而增加人们的紧张和恐慌,从而对经济增长起到负面作用。(4)非典疫情对经济的影响存在一定的空间和全国效应,因此若只考虑本省份的疫情数字进行实证估计,很可能会低估疫情的负面影响,特别是对于那些疫情数字接近或等于0的地区。(5)疫情对经济的负面影响以第三产业最为主要,其次是第二产业,对第一产业的影响最弱。

我们使用疫情持续时间占经济核算周期比例变量进行估计,来避免由于新冠疫情规模远超非典带来的样本外预测的难题,进而基于简单的疫情情景模拟来试算疫情对全国GDP增速的影响。不同模型和情景得出结果各有差异,其中已公布的一季度经济数据显示综合考虑疫情持续时长、疫情规模和交叉项的模型预测效果最佳。不同疫情情景模拟状态下GDP增速的受影响程度不同,最极端情景下(假设疫情持续到下半年9月30日,再增加28天观察期)的预测结果为降低全年GDP增速约7.63个百分点。1

从实证结果看,疫情对经济的负面影响关键取决于疫情持续的时间和程度。政府的首要任务是全力对抗疫情,尽早控制疫情,尽早恢复正常的生产生活秩序,减轻疫情对经济运行的负面影响。因此,从长远和宏观角度,对抗疫情与稳定经济运行和发展的目标是一致的,我国对疫情的得力应对为全世界做出了表率。部分国家为了短期的经济利益而不积极主动采取措施应对疫情,从而无法阻止疫情快速扩散,最终可能面临人民健康与宏观经济双输的困境,是极不明智的。

参考文献:

[1] 杜骏飞,2003:流言的流变:SARS輿情的传播学分析[J].南京大学学报(哲学人文科学社会科学版),2003(05):116-124.

[2] 高善文,2003:历史之鉴——大规模传染病的经济后果[J]. 新闻周刊,2003.4.21

[3] 国家信息中心、南京大学网络传播研究院,2020:“新型冠状病毒肺炎”公众认知与信息传播调研,研究报告

[4] 李荷,2004:灾难中的转变:黑死病对欧洲文化的影响[J]. 中国人民大学学报, 2004(01):150-155.

[5] 李正全,2003:SARS影響国民经济的短期与长期分析[J]. 经济科学, 2003(03):25-31.

[6] 马玲,2003:非典与中国的电子商务[J].绍兴文理学院学报(自然科学版), 2003, 23(04):75-78.

[7] 潘树林,2011:浅谈黑死病与欧洲文艺复兴运动的关系[J]. 社科纵横, 2011, 26(10):135-137

[8] 孙德林,王晓玲,2003:“SARS”,中国电子商务发展的助推器[J]. 价格月刊, 2003, (09):23-24.

[9] 魏尚进,2020:新型冠状病毒会拖累中国经济增长吗? [J]. 复旦金融评论, 2020.1.30。译自”Will the Coronavirus Cause a Major Growth Slowdown in China?” authored by Wei Shangjin.

[10] 杨然,2003,“非典”与电信[J]. 世界电信, 2003(06): 3-4+32.

[11] Adda, Jér?me, 2016. Economic Activity and the Spread of Viral Diseases: Evidence from High Frequency Data, The Quarterly Journal of Economics, Volume 131, Issue 2, Pages 891–941.

[12] Almond, Douglas, 2006. Is the 1918 Influenza Pandemic Over? Long Term Effects of In Utero Influenza Exposure in the Post-1940 U.S. Population, Journal of Political Economy, Vol.114, No.4

[13] Barro, Robert J., José F. Ursúa, Joanna Weng, 2020. The Coronavirus and the Great Influenza Pandemic: Lessons from the “Spanish Flu” For the Coronaviruss Potential Effects on Mortality and Economic Growth, NBER Working Paper No.26866.

[14] Beach, Brian, Joseph P. Ferrie, Martin H. Saavedra, 2018, Fetal Shock or Selection? The 1918 Influenza Pandemic and Human Capital Development, NBER Working Paper No.24725.

[15] Bloom, D. and Mahal, A., 1997a. “AIDS, flu and the Black Death: Impacts on economic growth and well-being”. In D. Bloom and P. Godwin (Eds.), The Economics of HIV and AIDS: The case of South and South East Asia. Oxford: Clarendon Press, pp. 22–52.

[16] Bloom, D. and Mahal, A., 1997b. Does AIDS epidemic threaten economic growth. Journal of Econometrics, 77: 105–24

[17] Boucekkine, Raouf, Bity Diene & Theophile Azomahou, 2008. Growth Economics of Epidemics: A Review of the Theory, Mathematical Population Studies, 15:1,1-26

[18] Brainerd, Elizabeth and Siegler, Mark V. 2003, The Economic Effects of the 1918 Influenza Epidemic. CEPR Discussion Paper No. 3791.

[19] David E. Bloom & David Canning, 2006. "Epidemics and Economics," Havard PGDA Working Papers 0906, Program on the Global Demography of Aging.

[20] Fogli, Alessandra, Laura Veldkamp, 2018, Germs, Social Networks, and Growth, Staff Report 572, Federal Reserve Bank of Minneapolis. Forthcoming in Review of Economic Studies.

[21] Garrett, Thomas A., 2007. Economic Effects of the 1918 Influenza Pandemic: Implications for a Modern-day Pandemic, Federal Reserve Bank of St. Louis, Research Report.

[22] Herlihy, D., 1997. The Black Death and the Transformation of the West. Cambridge, MA: Harvard University Press.

[23] Lee, Jane Hyo Jin, Warwick McKibbin, 2003. “The Impact of SARS”, In China: New Engine of World Growth, Asia Pacific Press, pp.19-33

[24] Noy and Shields , 2019. The 2003 Severe Acute Respiratory Syndrome Epidemic: A Retroactive Examination of Economic Costs, ADB Economics Working Paper Series, No. 591

[25] Wong, Grace, 2008. Has SARS infected the property market? Evidence from Hong Kong. Journal of Urban Economics, 63:74-95

[26] World Bank, 2014. The Economic Impact of the 2014 Ebola Epidemic: Short- and Medium-Term Estimates for West Africa, Research Report

Pandemic and Economic Growth: Empirical Evidence of SARS and the Potential Impact of COVID-19

LIU Xue-liang ZHANG Xiao-jing

Abstract: Taking the SARS epidemic as an example, this paper analyzes the impact of the SARS epidemic on Chinas economy in 2003, and on this basis analyzes the possible negative impact of the current COVID-19 pandemic on Chinas economic growth. The econometric study shows: Whether measured by numbers of diagnosed patients, deaths or cures, the SARS epidemic in 2003 had a significant impact on the economic growth of the year; Economy was hit harder in those provinces with more migrant and floating population in their demographic structure; Instead of being expected to play a mitigating effect, the level of telecommunications development may have exacerbated the negative impact of the epidemic; The impact of SARS on economy has a certain spatial and nationwide effect, thus it is likely to underestimate the impact of the epidemic if only the epidemic figures of the province itself are considered; The epidemic has a greater impact on the tertiary industry, etc. Then, based on the results of the SARS epidemic, we calculated the possible impact of COVID-19 on the economic growth of various provinces and the country as a whole, the results differ across models and scenarios, and predicted values are to bring down the economy by 4-6 percent of the first half of the year on average.

Keywords: Coronavirus, COVID-19, SARS, Macroeconomy, Economic Forecasting

〔執行编辑:秦光远〕