傅中望:精神的守望

2020-10-23殷双喜

殷双喜

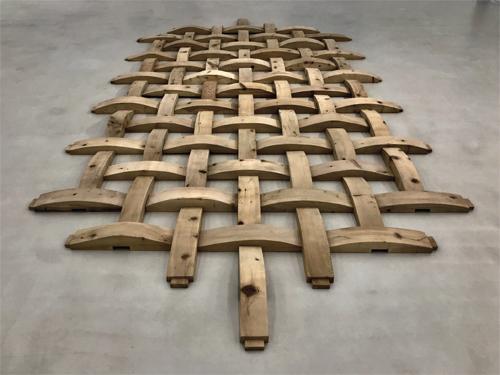

《世纪末人文图景》傅中望木凸单体:45×45×58cm 凹单体:45×45×30cm 1994年

英国著名雕塑家威廉·塔克在其《雕塑的语言》一书的序言中说到,20世纪雕塑艺术所面临的机遇,就是对抽象艺术的信念,是对雕塑作为无需外部参照的独立物体(self-contained object)的信念,是建立物体与观众新型关系的信念,也是拒绝惯常材料的信念,这样一种信念强调了人类灵感对于雕塑的根本意义。与现代主义强调“物体“(object)并将其当作”主体“(subject)不同,当代雕塑的概念迅速扩展到装置、环境、自足性物体甚至行为,但是当代雕塑观念的扩展最根本的变化是,当代雕塑家的注意力从将雕塑看作感知的对象转向了将雕塑看作感知本身的具体表现。由此,雕塑作为人类再现和表现世界的一种艺术方式,转换成为人类感知和理解世界的一种思维方式。也因此,当代雕塑似乎有一种趋势,即从现代主义的工业化生产,再次回到手工制作,尽管它仍然保持了对材料和形式结构的深切关注。

《控》傅中望木2017年

在当代中国雕塑家中,傅中望属于精通材料语言,善于思考,总是会给予我们意外惊喜的创造性艺术家。与大多数深受学院雕塑熏陶的雕塑家不同,西方古典雕塑对于大多数人的造型意识的训练与规范,在傅中望这里并未建立起持久凝固的习惯与模式。相反,他很快从自己早年所受到的中国传统雕塑和木匠手艺的训练中受到启发,转向一种依赖于手工感的对于物体的敏感,通过这种建立在手工劳作基础上获得的直接、客观把控材料的经验,以及对于中国传统哲学文化的领悟所获得的“对立统一”的艺术思维,他持续地进行雕塑艺术的探索,在中国雕塑界获得了与众不同的识别特征。在这一意义上,我们可以说,傅中望通过早年的学习,特别是在湖北黄陂向中央美术学院雕塑家的学习“走进雕塑”,但他在以后的创作过程中,逐步地“走出雕塑”。这里的“进”与“出”,正是以西方传统学院雕塑为对象而言,事实上,傅中望通过自己的探索,走向了一个更为广阔的雕塑原野,在这里,没有所谓的中西分野和样式之辨,而更多的是一种以雕塑为中介的思维和创造。

走出雕塑,意味着傅中望从未将自己束缚于某一种雕塑的形式和风格,他在不同的时期对艺术与社会都有持续而深入的思考,这种思考的结果有少部分像思想家和作家那样转换为可以阅读的反思性文字,更多地则是以不同的材料和实体艺术的形式表现为不同的创作系列。如果将这些不同年代的作品放在一个展场,人们会以为这是一个很大的雕塑群体展,这表明傅中望并不在意個人作品在艺术界的可识别性——即那种一望而知的符号,这种符号化的当代艺术作品在新世纪以来已经成为中国当代艺术中的一种鲜明标志,既包含了某种与国际当代艺术的形态共振,也包含了一种与当代艺术市场接轨的精致算计。

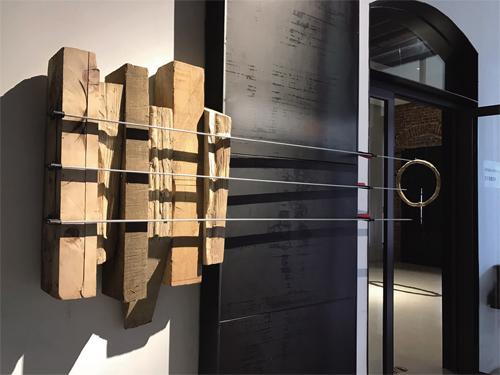

《无边界》傅中望木80×17×12cm(单体) 2016年

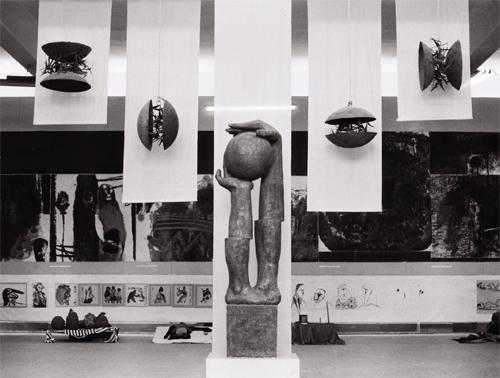

回望傅中望数十年的雕塑生涯,最为成功也是最为人所乐道的是他的艺术中的“榫卯之道”。在经历了早期《生命的使者》(1985)那种青春的呐喊和《天地间》(1985)的对生命哲学的图像阐释之后,他曾经以金属焊接的方式,展开了原始艺术向现代主义的转换,这些工业材料为主体的几何性组合,专注于空间的穿透和形体的简化与抽象。这两个系列的创作可以视为傅中望在85美术新潮时期的青春激情与时代共鸣。但是在1989年,他转向了具有深厚中国文化气息的《榫卯结构》系列,而材料也回到了他所熟悉的木材。他以榫卯“穿插”的接点方式取代了西方结构主义雕塑以“焊接”为主要手段的接点方式,尽管这两种方式都不是传统的泥塑翻模,而是面对材料直接呈现雕塑家的构思与造型。1992年,作为湖北美术馆雕塑创作研究室主任,傅中望以《榫卯—龙骨》这一作品参加了在杭州举办的《首届当代青年雕塑家邀请展》,在某种意义上,这个展览表明了中国雕塑正在发生的意味深长的重要转变。展览反映了中国社会正在向现代社会转变,原有的单一的现实主义雕塑创作已经不适应新的时代,新观念、新材料、新技术的引入与研究已成为发展中国现代雕塑的迫切课题。同时,在西方艺术资讯如潮涌入的情况下,中国雕塑又应该从传统文化与社会现实中寻找资源,才能形成与国际的对话和交流,这一展览在1990年代唤起了雕塑界的问题意识和学术自觉。对于这一时期的“突然”转变,傅中望在回忆里说“1990年前后,是我艺术上的一个转折,我期望在一种特定文化的总体把握中找到与之相吻合,适于自身经验和擅长的艺术形式及创作方法。我将‘坐标从西方转移到东方,定在本土,从自己熟悉的文化中体味阴阳定理,从亲身体验中发现了榫卯之道。” 在傅中望看来,这一转变并不是他个人的创造,而是一种中国文化传统的物化形态,是传统资源的当代转换,傅中望只是发现了这个符号,并选择了它。这种“替天行道”的观点看似具有“潜意识”创作的意识流特征,但它并不是突然的,因为傅中望的艺术思维中有一个根本性结构特征,即“关系”,也可以说傅中望的雕塑艺术的基因,都在于他对于不同物体之间的关系的观察与感悟,包括他对于艺术与人的关系,艺术与社会的关系的思考。概言之,傅中望的榫卯艺术是一种建立在“关系美学”基础上的艺术,他的艺术是对自然界和人的内心世界的各种复杂关系的“解码”与“编码”。榫卯是结点的艺术,有结点就必定产生关系。在古代建筑中,工匠赋予榫卯以不同的结构方式,造成了不同的结点关系,这些结点是建筑物中不同方向的力的汇合、冲突与平衡之处,是构建整体性的要点,抓住了这一要点,就抓住了整体结构的内在构成。这一特征延伸到傅中望的作品中,他并不希望它们仅仅成为传统文化的图解,而是强调它与现实社会、与人类生存状态的某种关联性。关系在今天具有重要的意义,自然关系、社会关系、国家关系、生命关系等等,都在一种矛盾、对立、无序、游离、不确定的状态中生存,关系的稳定是暂时的,而关系的变动则是永恒的,正如《易传·系辞》所说:“为道也屡迁,变动不居,周流六虚,上下无常,刚柔相易,不可为典要,唯变所适。”世间万物每时每刻都在变化,我们所知道的唯一不变的,就是事物的不断改变。从这一内在的艺术核心出发,我们就能够理解不同时期傅中望的作品,尽管有不同的面貌,但万变不离其宗,傅中望始终专注于物体内部和物体之间的关系,以及艺术与人、艺术与社会、艺术与时代的关系。正是在这样一种艺术思维的基础上,傅中望在1994年—1996年间创作了《榫卯结构—世纪末人文图景》《榫卯结构—地门》《天柱》《八方神》《操纵器》等作品,在那一时期的中国雕塑的现代转型潮流中,成为特立独行的鲜明存在。

《昨天和今天的形式》傅中望铁、木280×120×40cm 2000年

《被捆绑的物体》傅中望木尺寸可变2016年

异质同构,是一些敏锐的艺术评论家对傅中望的雕塑艺术的中肯评价。早在1997年,傅中望就在《异物连接体》等作品中,探讨了石、金属、木、钢网等不同材料的组合。所谓“异质同构”就是用两种以上的不同形态和质地的材料构造组合,使不同材料之间的差异相互影响,从而达到和谐,这种和谐就是作品意念和形象的诞生。可以说“异质同构”是傅中望的“关系美学”在物质层面的具体展开。各种材料在重构、再组时,不仅带来了更多的偶发性和可能性,实际上也提示出艺术关系的多种可能性,从而进入到一种生命本能的追问和艺术上的自由表达的状态。其实在中国古代建筑中,为了保持结构的稳定,除了榫卯结构,很早就有将金属扒钉与木材和石料结合起来的传统。但是傅中望扩展了“异质同构”的概念,不仅将不同的材料组合成为一件作品,同时,也将不同的艺术媒介组合在一起,例如,他就运用铝箔拓型再加以模拓的方法,将浮雕与版画结合在一起。他在2001年创作的《四条屏》,曾经应我的邀请,参加了中央美术学院搬迁新校址的雕塑展览,在这一作品中,他将钢板切割成为正负形,将剪纸雕塑化,完成了从雕塑到浮雕再到版画这样一种从立体—平面,再从平面—立体的逆向思维。更为宽广的“异质同构”观念,是傅中望将雕塑从架上艺术和室内艺术的形式中解放出来,将其置入室外空间和城市空间。很少有人像傅中望这样,将历史、文化与现实很好地融合于公共艺术的形态中。傅中望等人的积极参与实践,打通了当代雕塑和城市雕塑之间的壁垒,开启了中国当代雕塑与城市公共空间相互关系的发生良性转化的过程。

在我看来,傅中望不同时期的艺术,形态各异,看似散乱,但是傅中望似乎很喜欢这种零碎零乱的状态,因为这种看似乱、不确定的状态里存在着很多可能性。傅中望认为,过去追求形式与材料等技法层面的东西,却抹杀了个人内心的东西,当他在2014年再次回到《榫卯系列》,将其做成随意摆放的作品时,他所考虑的是观众的理解与接受的可能性,以及与社会、文化对话的可能性。2015年4月,傅中望在北京798泉空间举行的大型个展《开物》中,作品《大木作》将许多传统建筑的局部木构件,既悬挂于墙上,也散置于展览空间中,观众可以穿行其中驻足观望。在傅中望看来,我们生活在其中的社会是一种零碎的、不确定的、游离的状态,相对以前他对于榫卯结构的理性构成,将这些作品打开后自由散置,更能表明他对于当代状况的感觉。通过这样一种结构的开放,傅中望将一种艺术内部的语言探索和形式构成,转换为一种艺术与时代关系的观念化表达。

《天地间》傅中望石膏、布、铁650×500×150cm 1985年

《十种关系》傅中望木尺寸可变2014年

然而,如果我们深入研究傅中望不同时期的作品,从一个历史长时段的观点来看,可以看到傅中望的艺术虽然材料样式类型多变,但是具有一些内在的稳定的核心构成概念,例如“嵌入”、“榫合”、“并置”、“贯穿”。这些概念成为支撑傅中望雕塑的结构原则,它们不仅是技术的、也是哲学的、还是社会的,将技术表达、哲学观念、社会感受融为一体,就是傅中望在“榫卯结构”之后最有价值的艺术贡献——“异质同构”。这一观念不仅可以用来指认傅中望的作品中对于材料的处理与形式的表达,更可以用来理解傅中望艺术中所具有的“后现代性”的观念思路,即一种综合性的、比较性的、跨越边界的艺术思维与表达。这种表达在横向的方面是不同艺术门类的穿越与组合,在纵向的方面,则是历史与现实的连接,例如,我们从他2015年创作的《恒柱》中,总是能够感受到一种楚汉木俑的形式意味。

这种“后现代性”的观念,就是让艺术从高雅的艺术殿堂中走出,走到城市乡村的空间中,走到普通观众的面前,这是一种艺术向生活的返回,艺术向人民的回归,是重建艺术与生活、艺术与人民的对话关系。对此,傅中望说:“一个人一辈子能做多少雕塑呢?关键在于能否和社会、和艺术史对话。”我们可以将艺术家与社会入艺术史的对话理解为一种生命个体对社会整体的“楔入”,早在2001年傅中望即在北京延慶雕塑公园的《榫与卯2号》中使用了铁楔,将其楔入石中,这种楔子的使用也是传统木工的一种坚固方法。2018年以来,傅中望创作了一系列与“楔子”有关的作品,他将随身携带的木楔打入各种城市空间中的建筑、道路和物体中,以此表达自我与城市、社会的对话。这是他早年的《榫卯结构》的升级版,以一种螺旋型的上升方式回到更为复杂的结构关系,不仅是物与物的关系,更是物与空间的关系,人与生活环境的关系。正如他这一时期的《面镜》系列,通过人物头像的不锈钢表面对周边环境和观看者的反射,他表明了一种个体对环境的接纳。特别是《海边的楔子》,象征意味十足,人与自然,是融入还是楔入?是融合还是征服?对于那些暂时无法到达的地方,受到物质局限不能实施的地方,傅中望采用虚拟性的手法,将图片与想象结合起来,使艺术从实体成为方案,成为艺术家的想象对于自然与社会的楔入。由此,傅中望的艺术从现实空间进入虚拟空间,突破了物质的重力和空间局限。正如策展人冯博一所说:“这是一种处理现实的方法。因为一方面,这是对以往惯常的艺术直接投射“现实”的可能性反思,并导致了对于艺术表现题材复杂性的再认识,具有艺术与现实复杂想象关系的重构;另一方面是关注现实生活的具体性。这并非是传统人文主义式宏大“主体”的展开,而是一种个人生存实在经验的表述。”通过这样一种生存经验的表述,傅中望摆脱了传统雕塑的象征、寓意和结构自足性的束缚,为中国雕塑的现代转型提供了一种独特的中国方案,从而在中国当代雕塑史上获得了有意义的突破。

《榫卯结构·拱》傅中望木70×110×40cm 1989年

《种子3 号》傅中望木36×27×17cm 2016年

︽榫卯结构·地门︾傅中望木石600×600×20cm 1994年

傅中望对于中国当代雕塑史的意义,就在于他将自我对于现实生活的领悟和思想上的深度结合为一体——独特的材料与空间表达,而这一点,正是世界范围内“雕塑”艺术的前沿探索领域。傅中望近年来的艺术创作,呈现了一种扩大的雕塑观念——“雕塑”在今天只是一种有形物态的代名词,是否“雕”与“塑”并不重要,重要的是选择合适并能够传达艺术家的深度思考。对于现代社会的剧烈变化,艺术家只是提出问题而不奢望解决问题,艺术的功能是唤醒并解放那些能解决问题的人。艺术家所要做的事情就是要善于表达,将个人的思考视觉化,这种视觉化的方式是否具有创造性、是否能感动人、是否能影响社会,就体现了一个艺术家利用媒介、运用材料的智慧。而傅中望就是这样一个不断走在时代前面思考的人,一个充满诗意并辛勤劳作的人,他延续并发扬了中国古代雕塑家的手艺精神,成为用艺术与天地对话,与时俱进的人。

始作俑者,不亦乐乎?

责任编辑 陈 俊