价值累加理论视角下的恐怖主义发生机制研究

——以中亚国家为案例

2020-10-23董天美张友国

董天美 张友国

近年来,伴随着全球化程度的加深,恐怖主义的影响范围逐渐扩大,国际社会开始采取多种方式、集中多方力量遏制和打击恐怖主义。恐怖主义作为一个新的国际安全风险,也成为国际关系学界关注的重要议题,很多学者从恐怖主义的发生原因、策略目标、组织结构、后果影响等角度加以探讨。不过,如果将恐怖主义置于更为广阔的时间和空间中来看,它可以被看作是全球化和现代化进程中的一个特殊的逆向潮流,也可以被看作是复杂社会系统中的一部分。虽然每个恐怖组织或恐怖分子个体参与恐怖组织活动的原因多种多样,但他们终究都不能脱离其所在的社会环境,社会环境与他们对社会的理解方式和利用方式息息相关。因此,从社会系统的广度来探寻恐怖主义的发生缘由就显得尤为紧迫。挪威警察大学学院(Norwigian Police University College)教授托雷·比约戈(Tore Bjorgo)为恐怖主义的根源提供了一长串的情境因素,包括“失败或羸弱的政府,世俗化的极端主义或附着宗教性的意识形态,政治暴力、内战、革命、独裁统治或职业的历史因素,霸权和权力不平等,非法政府受到强有力的外部行为者支持,溯源于种族或宗教的歧视,触发事件”(1)Tore Bjorgo (ed.). Root Causes of Terrorism .Oslo:Norwegian Institute of International Affairs,2003.转引自David Patrick Houghton .Political Psychology Situations,Individuals,and Cases .New York :Routledge,2009,p.208。等。上述某个单一的情境因素都不足以生成恐怖主义。这些一般因素必须与个体中已经存在的某些倾向相互作用,才会导致恐怖事件的发生。

霍根(John Horgan)为此提出过程模型(Process Model)。他认为,尽管确定恐怖分子个人层面的因素非常艰难,对恐怖分子招募过程的确定也缺乏足够的证据支撑,但成为恐怖分子的过程通常是渐进式的,涉及一系列步骤,其中许多因素可能对这一过程至关重要。他指出,很难确定究竟何种因素导致特定个体比其他人更容易受到影响加入恐怖组织,个人现有的信念、社会化、生活经历、对生活的不满都可能发挥作用。(2)John Horgan.The Psychology of Terrorism.New York:Routledge,2005,p.88.转引自David Patrick Houghton.Political Psychology Situations,Individuals,and Cases.New York:Routledge,2009,p.210。因此,从外部情境因素切入,并适度关注外部情境与特定个体的互动影响,是分析恐怖主义问题生成因素的一个重要路径。

本文以中亚国家(包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦)为案例,尝试论述当前恐怖主义研究中的几个重要问题:第一,恐怖主义与社会运动有哪些交叉点?第二,个人或组织的行为为何会转向恐怖主义活动? 第三,社会环境和结构对恐怖事件的发生有何影响? 正如查尔斯·蒂利(Charles Tilly)指出的那样,现在的世界纷繁复杂,其复杂性决定不存在统一的社会运动模式,也无法为恐怖主义问题提供统一的解释范式,只能尽可能广泛地进行观察归纳,在一系列因果分析和过程分析的基础上提供理论可能性。事实上,每一个事件的发生过程以及因果关系都有其自身的独特性,也有其不同的发生诱因,同样的发生条件也有可能产生不同结果。所以,我们的研究目标应该着眼于找到并确定发生过程中的关键要素并帮助建立和理解它们之间的联系。无论是研究革命、社会运动还是恐怖主义,都没有普遍一致的理论,更不可能对所有的领域进行探讨。本文持这一态度,没有对恐怖主义和社会运动的关系进行整体性考察,只是尝试把探讨社会运动理论的其中一支(价值累加理论)运用到恐怖主义发生机制中去分析,兼顾宏观社会结构和微观社会心理的作用,提出新的研究思路和视角。

一、从社会运动到恐怖主义的激进化过程

长期以来,学界对于恐怖主义的定义众说纷纭,通常,政治学家和社会学家都会强调动机、收入、象征、紧张感、目标、不对称等因素。较有代表性的定义主要有以下几种:《简明不列颠百科全书》的定义:恐怖主义是指“对各国政府、公众和个人使用令人莫测的暴力、讹诈或威胁,以达到某种特定目的的政治手段。各种政治组织、民族团体、宗教狂热者和革命者、追求正义者以及军队和警察都可以利用恐怖主义……空中劫机、绑架、爆炸建筑物、向人群投掷手榴弹、用机枪扫射航空终点站的旅客、扣押人质以及袭击大使馆等等都是恐怖主义者使用的伎俩……宣传机构的报道,特别是电视,它把发生的事情直接传送到家家户户,使观众感受到恐怖主义的威胁”(3)《简明不列颠百科全书》,第4卷,817页,北京,中国大百科全书出版社,1985。。这里强调了恐怖主义的行为方式、传播策略、实施对象等。《世界知识大辞典》对恐怖主义的定义是:“为了达到一定目的,特别是政治目的而对他人的生命、自由、财产等使用强迫手段,引起如暴力、胁迫等造成社会恐怖的犯罪行为的总称。”(4)《世界知识大辞典》(修订版),835页,北京,世界知识出版社,1998。2015年12月通过的《中华人民共和国反恐怖主义法》对“恐怖主义”的定义是:“通过暴力、破坏、恐吓等手段,制造社会恐慌、危害公共安全、侵犯人身财产,或者胁迫国家机关、国际组织,以实现其政治、意识形态等目的的主张和行为。”(5)《中华人民共和国反恐怖主义法》,5页,北京,中国法制出版社,2018。上述对于恐怖主义的定义基本都是从对象、目的、行为几方面进行界定的,基本未对其发生条件进行阐述。

早在20世纪80年代,斯密德(Alex P.Schmid)和琼曼(Albert J.Jongman)通过向学者发放问卷的方式收集到关于恐怖主义的109个不同定义,其中包含22个要素,他们在《政治恐怖主义》一书中是这样叙述的:“恐怖主义是一种焦虑激发(anxiety-inspiring)的重复使用的暴力手段。它被秘密个体、团体或国家行为体所采用,为独特的、违法的或政治原因而实施……暴力的受害者一般是随机(机会目标)选中或从目标群体中有针对性(具有代表性或象征意义的目标)地被挑选出来,作为消息的传递者。”(6)Young,Joseph K.,and Michael G.Findley.“Promise and Pitfalls of Terrorism Research”.International Studies Review,2011,13(3):414;Alex P.Schmid,and Albert J.Jongman.Political Terrorism:A New Guide to Actors,Authors,Concepts,Data Bases,Theories and Literature.Amsterdam:NorthHolland Publishing Company,1988,p.28.虽然,斯密德和琼曼最终未能总结出一致的定义,但是他们所提出的恐怖主义的发生要素和特征描述具有很高的学术价值,他们强调了大众心理的作用和形成集体行动的过程。还有一些学者认为将定义变得精确化就会导致使得其过于狭隘,而广泛的定义则会影响到分析问题的精确度,走向“蒙昧主义之路”(7)Gibbs,Jack P.“Conceptualization of Terrorism”.American Sociological Review,1989,54(3):329.。

随着恐怖活动的形式日趋多样化和复杂化,单纯对其进行现象描述并加以概括提炼变得越来越困难,因此,超越纯粹讨论恐怖主义定义的层面,将其置于社会结构和社会系统中来探讨其发生过程及影响更具有现实价值。当然,这并不意味着对恐怖主义的同质化特征避而不谈,而是拓宽恐怖主义的时间和空间跨度,探讨其与政治发展和社会运行的作用和反作用。比如,恐怖主义是否是一种人类集体行为的活动类型,是否是一种资源的竞争形态,是否是一种策略或工具,等等。在某种程度上看,这些研究议题与社会运动研究者的关注焦点不谋而合。(8)Alimi,Eitan Y.,Chares Demetriou,and Lorenzo Bosi.The Dynamics of Radicalization:A Relational and Comparative Perspective. Oxford:Oxford University Press,2015;Beck,Colin J.Radicals,Revolutionaries,and Terrorists. Cambridge,UK:Polity,2015;Della Porta, and Donatella.Social Movements,Political Violence,and the State:A Comparative Analysis of Italy and Germany.Cambridge:Cambridge University Press,1995;Goodwin,Jeff.“A Theory of Categorical Terrorism”.Social Forces, 2006,84(4):2027-2046;Anthony Oberschal.“Explaining Terrorism:The Contribution of Collective Action Theory”.Sociological Theory,2004,22(1):26-37.这一研究视角,可能更有利于为阐明恐怖主义提供系统化理论体系,找到更广阔的研究路径,搭建起恐怖主义与其他形式的政治行为之间的理论桥梁。

从本质上看,个人或组织的行为转变为恐怖主义行为的核心在于激进化的过程。因此,从社会运动的视角研究恐怖主义何以发生就是要厘清个人或组织在什么条件下会变得激进,但是,需要明确的是,虽然个人和组织在恐怖行为的生成过程中存在着共性,不过从社会运动的视角还是应将其分别进行分析和检验。

(一)个体激进化的动力

当前,恐怖组织吸引个人参与其中的动力以及恐怖组织如何影响行动者的行为已经成为恐怖主义研究中的重要议题。学界最普遍采用的研究方法就是在各独立的行动者之中找到共性。(9)Bakker Edwin,and Beatrice de Graaf.“Preventing Lone Wolf Terrorism:Some CT Approaches Addressed”.Perspectives on Terrorism,2011,5(5-6);Moskalenko,Sophia,and Clark McCauley.“The Psychology of Lone-Wolf Terrorism”.Counselling Psychology Quarterly, 2011,24(2):115-126;Phillips,Brian J.“Deadlier in the U.S.? On Lone Wolves,Terrorist Groups,and Attack Lethality”.Terrorism and Political Violence,2017,29(3):1-17.还有一些学者试图勾画出个人非组织化的暴力行为和置身于恐怖组织中的行动者的差异,他们更多着眼于其行为的区别而非动力。(10)Phillips,Brian J.“Deadlier in the U.S.? On Lone Wolves,Terrorist Groups,and Attack Lethality”.Terrorism and Political Violence,2017,29(3):1-17.此外,大部分的研究者还通常会将其他形式的暴力犯罪分子和恐怖分子相比较,以了解其中的个人特征的差异。

一些研究社会运动的学者通过引入社会网络和社会系统的理论来讨论个体行动者的被干预因素,研究表明如果人们与其他行动者建立起牢固的社会网络体系,他们就更可能参与行动。例如,维克洛维茨(Quintan Wiktorowicz)研究了伊斯兰组织如何运用个人的社会交往提高其对于“暴力可以作为政治工具”的接受程度。(11)Quintan Wiktorowicz.“Radical Islam Rising:Muslim Extremism in the West”.London:Rowman & Littlefield Publishers,2005.阿布拉姆斯(Max Abrahms)的研究则解释了恐怖分子通过发展与组织的情感联系和团结意识的非理性暴力行为。(12)Max Abrahms.“What Terrorists Really Want:Terrorist Motives and Counterterrorism Strategy”.International Security, 2008,32(4):78-105.不过,也有研究表明行动者不会过度嵌入组织网络中或者不会表现得高度活跃,他们更倾向于思想的极端化而非行为的过度参与。社会运动研究也强调群体团结和身份认同对于行动者而言既是动员的资源也是动员的目标(13)Bernstein Mary.“Celebration and Supression:The Strategic Uses of Identity by the Lesbian and Gay Movement”.American Journal of Sociology,1997,103(3):531-565;Polletta Francesca.“‘It Was like a Fever……’Narrative and Identity in Social Protest”. Social Problems,1998,45(2):137-159.,显然这对于研究恐怖主义中的行为者具有很强的借鉴意义。

(二)组织激进化的动力

恐怖主义作为一种社会运动的观点强调了社会背景和环境对于恐怖组织及其网络构成的至关重要性。通常来讲,社会运动的发生是个体或组织在某一历史时刻(时期)通过集体行为来表达其对政府或社会的不满,是集批判性的价值诉求、沟通协商过程为一体的行为集合。迪亚尼(Diani,M.)和麦克亚当(McAdam,D.)描述了社会运动的复杂性:“社会运动不能简化为特定的起义或革命,而是类似于在时间和空间上诸多分散且互相连接而成的事件串;它们不是以任何特定组织的特点作为自身的特征,而是由不同层次的群体和组织以多种形式呈现其目标,它们彼此之间相互作用,或集中或分散,或合作或敌对。为了促进组织团结,每个个人可能具有相似的价值观或社会特征,并通过复杂的交换网络(直接或间接的)相互联系加以巩固。”(14)Diani,M.,& McAdam,D.Social Movements and Networks.Oxford:Oxford University Press,2003,pp.2-14.因此,一个恐怖组织要完成激进化的过程并试图维持下去,离不开“风险个体”的支持,也离不开所必需的支持性的“激进环境”,包括社会行动发生的空间条件,更为重要的是其所处的社会环境。

(三)价值累加理论引入恐怖主义研究的意义

广义地讲,人类暴力的观察者分为三个阵营:观念者(idea people)、行为者(behavior people)和关系者(relation people)。(15)查尔斯·蒂利:《集体暴力的政治》,5页,上海,上海人民出版社,2006。观念者强调作为人类行动基础的意识,他们认为需要从环境中获得观念一致的动力。行为者强调动机、动力与独立性,而暴力的产生或消失主要是由于社会对动机施加了控制或者社会形成了表达动机的机会。关系者强调个人和群体中间进行的关系交换过程,能否遏制暴力就在于交换是否合适或得当。在本研究中,得出对暴力事件的全部解释或得出普适性的恐怖主义的定义并非根本目的,而是要为导致暴力事件变化的过程提出合理的解释框架,这种解释框架主要以环境因素、认知理念和关联机制三个维度出现。

社会学家在解释社会运动的产生和发展时,提出多种观点,虽然理论观点各异,但是他们达成了一个共识,都认为社会运动是基于多种社会因素的共同作用,并且这些社会因素之间存在着基本可循的逻辑联系。(16)赵鼎新:《社会与政治运动讲义》,20页,北京,社会科学文献出版社,2006。大体上来说,古典时期的集体行为和社会运动理论强调情感在集体行为中的作用;之后的主流理论即资源动员理论和政治过程理论则强调理性主义的视角,社会运动的参与者基于理性思考,或者寻求与精英的合作或者依靠本土资源向精英发动挑战,进行政治对抗。无论哪种理论,研究社会运动的学者或多或少都有这样一种倾向:希望找到几个固定的决定社会运动产生和发展的充分必要条件及其相互之间的逻辑联系,并以此为基础,构造一个能对任何集体行动(或社会运动和革命)发生和发展规律的认识。(17)朱志玲:《结构、怨恨和话语:无直接利益冲突的宏观条件形成机制研究——基于斯梅尔塞加值理论的思考》,载《中南大学学报》 (社会科学版),2013(3);赵鼎新:《社会与政治运动讲义》,22页,北京,社会科学文献出版社,2006。

斯梅尔塞(Neil J.Smelser)的价值累加理论是西方早期集体行为和社会运动理论的一个经典范式,体现出西方早期集体行为和社会运动研究开始从社会心理学的研究视角转向社会学理论的研究视角。斯梅尔塞、勒庞(Gustave Le Bon)和布鲁默(Herbert Blumer)将集体行为和社会运动诉诸微观社会心理不同,把微观的社会心理分析和宏观的社会结构分析相结合,给予社会结构因素影响很大的权重,并认为,所有社会运动的产生都是由结构性诱因、结构性紧张、一般化信念、触发性事件、有效的动员、社会控制能力下降六个因素共同决定的。这六个因素成为社会运动发生的必要条件,但是并非充分条件,而且,这六个因素具有先后顺序,当它们依次叠加时,发生社会运动的可能性就会逐渐增加,最终当六个因素全部具备时,社会运动就会发生。价值累加理论中最为看重的是社会结构因素和一般化信念,这两个因素恰恰是个人激进化形成集体行动网络和组织激进化得以维持的重要作用力。因此,将价值累加理论引入恐怖主义问题研究,就是力求综合宏观社会结构和微观社会心理两个维度,尝试性论述恐怖主义的发生机制,解释其中的内在逻辑。

二、价值累加理论框架中的中亚恐怖主义发生机制

长期以来,由于中亚地区的地缘重要性及其对中国外交政策具有不可忽视的影响,对于该地区安全局势的评估和研判是区域研究的重点。具体到安全领域而言,当前中亚面临的最主要安全威胁来源于恐怖主义,外部力量在中亚相互角力,中亚各国之间也未形成较为有效的集体安全机制,特别是与阿富汗接壤的中亚国家边境安全形势严峻,乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦边境地区面临极端主义思潮和圣战者“回流”的风险。值得关注的是,近年来“90后”成为到中东地区参加圣战的主力,外部恐怖势力利用中亚国家内部政治局势不稳、经济发展缓慢、社会问题突出等弱点,宣传极端思想,促使年轻人形成一般化信念,使得中亚恐怖主义发生的风险大大加剧。

近年来,众多学者从中亚的外部因素和内部因素两个方面分析这一问题。从外部因素来看,有些学者认为阿富汗战乱是中亚伊斯兰极端势力达到高峰的原因之一。目前阿富汗极端势力受到北约的制约,发展受到一定的限制。但未来如果北约撤出,这种外在的限制解除,阿富汗极端势力将可能会迅速发展,对中亚的威胁也会日益增大(18)许涛:《驻阿美军撤离对中亚安全形势的影响》,载《现代国际关系》,2013(12)。;在中东伊斯兰极端思潮推动下,中亚的伊斯兰极端主义进入一个新阶段,“阿拉伯之春”是传统的中亚社会结构受到冲击的原因之一。但是,恐怖主义的发生绝不是外部势力一手造成的,而是外部势力抓住了地区内部的结构性问题串联产生的。因此,政治经济发展现状、历史文化根源、现代化转型、民族宗教等内部因素应当是中亚恐怖主义的发生根源之所在。

中亚地区的伊斯兰教易于接受外来文化并受多种宗教影响。这种影响表现在多个方面:首要表现是官方伊斯兰教和民间伊斯兰教处于共存状态,而且伊斯兰教法比中东地区宽松;其次是不同地域对伊斯兰教信仰的程度有很大差距;再次是苏菲教派拥有强大势力,流行圣地和麻扎朝拜;最后是伊斯兰教容易被工具化,既可能被民族主义利用,又可能被中亚域外的伊斯兰势力所利用。(19)王建平、吴云贵、李兴华:《当代中亚伊斯兰教及其与外界的联系》,63页,中国社会科学院宗教研究所,2000。而且,伊斯兰教在中亚的发展缺乏连续性,受各种因素阻滞,发展相对延缓。但苏联解体后的思想真空为伊斯兰教迅速复兴提供了一个契机。这种复兴在填补思想真空的同时,也带来不利的因素:逐渐转向伊斯兰极端主义,同时也衍生出伊斯兰极端组织。(20)苏畅:《试析中亚伊斯兰极端主义的历史文化根源》,载《俄罗斯东欧中亚研究》,2015(3)。同时,中亚地区存在较为严重的社会问题,主要表现为贫困和失业人口较多,教育普及率低,教育水平落后,犯罪率居高不下,等等,这就为伊斯兰极端主义的滋生提供了社会环境。

恐怖主义作为一种激进的反应,往往与社会问题紧密地联系在一起,它是一种对社会现实和主观印象的激进反应。苏联解体后,中亚各国都面临一些共同问题,如社会和经济局势的恶化、对未来道路选择的无力和恐惧、改变社会主义制度后的意识形态真空、部分政府机构腐败严重、缺乏有力的世俗运动,等等。上述问题,有的属于历史进程的遗留产物,有的则是本国政治经济发展所带来的负面作用,但其原因归根结底在于中亚国家在现代化和全球化的过程中未能处理好国家与社会关系以及国内形势和国际环境的关系。

(一)结构性诱因

斯梅尔塞认为,特定的社会结构为集体行为、社会运动或革命的发生提供了特定的环境,使其具备发生的有利条件,包括政治、经济、社会、文化条件等,这些要件共同构成了一个动态稳定的政治秩序和社会秩序,一旦其中的某一要件无法达到民众的期待,社会就有可能失序。恐怖主义的发生在一定程度上就可以看作是社会失序后发生的越轨行为。

恐怖主义是全球化过程的一种衍生现象,全球化过程中不可避免地会出现资源流向和利益分配格局改变等问题,这既是社会结构变化的原因,也是社会结构变化的结果。全球化使贫富分化和社会不平等暴露在所有人的视野下,恐怖主义仿佛成为社会下层争取资源的有力手段,但恐怖主义的发生归根结底不是现代政治中的前现代文化的残渣,相反,它是现代建构的产物。苏联解体后,中亚各国在现代建构的过程中都面临组织分化、阶层分化、利益分化等诸多问题,其本质都在于未能处理好资源的初次分配和再分配。

资源分配不均所带来的最显著影响莫过于贫困问题。土地分配不均和物质资源获取不均是内战、种族和宗派武装冲突以及恐怖主义的关键因素。贫穷和生计的丧失有助于武装叛乱运动和恐怖分子的招募工作。(21)Stuart Gottlieb.Debating Terrorism and Counterterrorism:Conflicting Perspective on Causes,Contexts,and Responses.Washington,DC:CQ Press,2014,p.38.就中亚国家而言,该地区恶化的经济条件为渴望改变社会秩序的恐怖组织提供了结构性基础。2015年1月,联合国开发计划署发布的一份报告指出,中亚国家经济转型面临的最主要问题是贫困率高和收入分化严重。塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦分别有四分之一和三分之一的人口生活在贫困线以下。(22)На Постсоветском Пространстве Наблюдается Высокий Уровень Бедности,21.01.2015,http://www.un.org/ russian/news/story.asp?newsID=23036#.VMEt500cSP9.2017年,土库曼斯坦的经济状况进一步困难,食品供应不足,一些企业员工和教师的工资被严重拖欠。物价上涨明显,从2017年初开始,土库曼斯坦食品价格上涨18%,一些商品价格涨幅达到50%。(23)孙力、肖斌主编:《中亚国家发展报告(2018)》,53页,北京,社会科学文献出版社,2018。安德烈·卡赞采夫(Andrey Kazantsev)认为,大多数土库曼斯坦人教育水平较低,具有很高的边缘化和极端化风险,只靠高压的制度难以有效抑制日渐增加的社会矛盾。(24)Черные Энамена ИГИЛ Появились у Границ Туркменистана,http://www.ng.ru/cis/2015-02-19/1_igil.html.除经济落后带来的绝对贫困外,部落或族裔间权力分享失衡导致的逆向歧视也是这一地区资源分配不均的重要原因。

(二)结构性紧张

斯梅尔塞认为,在具备一定的外部结构性条件后,特别是在政治危机、经济危机、贫富分化、自然灾害等因素交织其中时,人们就会产生相应的怨恨情绪、压迫感或相对剥夺感,从而造成社会中的疏离或紧张气氛,为集体行为或社会运动的发生提供了温床。压迫感的来源多种多样:一是历史遗留的压迫感,统治、压迫、征服或外国干预遗留下来的历史问题或造成的集体民怨让人们相信受害的宣传。这些宣传可以在感情上引起单纯和强烈反应,并可能被暴力极端主义分子利用:人们会想起过去或现在的、实际或想象中的压迫,增强向压迫者复仇的强烈愿望。二是各国发展程度不同带来的压迫感,这一点是对结构性诱因的补充,总结近年来发生的恐怖主义事件的参与人群不难发现,中上层社会精英也会参与其中,甚至不乏接受过西方高等教育的人群,这是因为经济富有与高等教育并不等于消除文明隔阂与受压迫感,相反,越是有经济实力能够走出国门、越是接受过西方教育洗礼的人,也才越容易接触外部世界,并在跨国交往中对文明压迫有更深刻感受。

而相对剥夺感主要产生于参照群体的选择,其强弱能够反映利益格局的变迁。简言之,个人自我判断“被剥夺”与否主要是将自己的地位与其他参照群体的地位作对比,如果所选择的参照群体不同,其认定的“被剥夺”程度也不尽相同。(25)郭星华:《社会结构与社会发展》,202页,北京,党建读物出版社,2001。将其纳入社会运行系统的维度来考虑,腐败问题是相对剥夺感的重要来源:一方面,它导致下层或边缘成员缺乏向上流动的通道;另一方面,它导致来自底层或边缘化群体缺乏合法渠道来缓解或宣泄他们的不满情绪,由此而衍生出的群体分化和阶层固化会酝酿出更多的社会隐患。一个人对社会关系合法性持负面看法越多,该社会越有可能发生恐怖主义等暴力冲突。因此,反腐败活动极易使民众达到共鸣,在此作用下的激进行动甚至暴力恐怖活动也很容易博得宽容与同情。

中亚五国独立的近20年间,其裙带政治现象及伴随而来的贪污腐败问题普遍存在,根据“透明国际”(Transparency International)2018年的调查显示,土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦的反腐败指数均低于世界平均指标,且与上一年度相比进步缓慢。(26)Transparency International.Corruption Perceptions Index 2018.https://www.transparency.org/cpi2018.数据显示,全球反腐败平均得分43分,土库曼斯坦得分20分,乌兹别克斯坦得分23分,塔吉克斯坦得分25分。这就为伊斯兰教的极端化和恐怖主义的产生提供了土壤。除腐败问题之外,政治危机、经济危机、自然灾害的发生也会成为结构性紧张情绪的制造者,这种情绪是否或者何时会转化为社会运动还依赖于下述条件。

(三)一般化信念

上述两个条件并不必然会产生社会运动,因为其中缺少原子化个体转化为集体的纽带,这就是一般化信念,即人们对于某个问题的认知及其解决途径的普遍认同。这个一般化信念不一定是真实的,有可能是再造或者夸大了的怨恨感、压迫感或剥夺感,目的是为了调动起潜在参与者的情绪,激起他们推翻既存社会结构或价值体系的心理共鸣。

社会运动的信念来源于人们的两个特征:第一,强烈的是非感。人们有很强的信念与价值观,在他们意识到这些价值观被侵犯时,他们会带着非凡的热情与决心进行反抗。第二,人们在很大程度上用象征的方式理解世界与现实。社会运动的力量源于不满现状的公民采取的行动。但是,需要强调的是,是非感和不满并不必然带来社会运动,最多只是带来加入集体行动的一个理由,而这种基于道德上的信念往往在行动中失去其本体,只剩下被异化的“狂野的谣言”,这在观察者看来是荒诞无稽的。因此,在多数情况下,恐怖分子并不具备一套完备的道德观念,只是受到简单的道德信念驱使。比如,20世纪60、70年代美国和欧洲出现的恐怖主义浪潮,尽管看起来每个恐怖组织的行动在精神上都有自己的来源和动机,但真正将他们凝结起来的是他们之间形成了普遍共识,树立起一般化信念,即国际体系的腐败与无能,这便成为他们进行恐怖主义活动的精神源泉。

宗教之于恐怖事件的作用也是一种典型的一般化信念。“宗教可以动员许多最有力量的、且与人的存在基本问题密切相关的情绪。宗教也藉由声称某些政治安排是整个世界体系的一部分,而赋予某些政治安排正当性与稳定性。”(27)马克·I·利希巴赫、阿兰·S·朱克曼:《比较政治:理性、文化与结构》,71页,台北,五南图书出版有限公司,2005。这并不意味着宗教一定能脱离社会的正常轨道成为恐怖主义的工具。只有当宗教与信徒的利益合而为一时,深受宗教影响的群众非常容易成为宗教动员的工具。泛伊斯兰主义的逻辑演化过程就是如此,被泛化的宗教成为集体行动的基础,最终演化为工具主义,这是建立在“利益”体系上的精心谋划,是被控制和操纵后的话语体系(28)爱德华·W·萨义德:《东方主义》,16页,上海,上海三联书店,2010。,是在世俗的框架下重新建构的一般化信念。

(四)触发性事件

触发性事件顾名思义就是发生集体行为或社会运动的导火索。如果说有利的结构性条件、结构性紧张是为社会运动的发生做的铺垫,那么触发性事件就是发生社会运动的引爆机制。近年来,中亚五国在民主化、经济衰退、政治腐败等不同领域遭遇着危机,这些危机随时都可能成为恐怖分子制造社会运动的触发性事件。比如,土库曼斯坦的经济状况直线下滑,引发了对其治理模式可持续性的质疑。塔吉克斯坦同样面临着深层次的经济问题,就业率低,经济发展缓慢,等等,这些问题成为潜在的不稳定因素。2018年7月,塔吉克斯坦受到伊斯兰袭击的影响,政府没有解决激进主义的根源,而是利用这次袭击为正当借口,进一步取缔伊斯兰反对党残余势力。吉尔吉斯斯坦是该地区名义上的民主国家,其政治形势较好,但是前任总统阿坦巴耶夫(Almazbek Sharshenovich Atambayev)大规模的腐败丑闻,将该国的政治失调摆在瞩目位置,使得社会、政治和经济压力慢慢积累,积累到一定程度便会产生不可控后果。

(五)有效的动员

在斯梅尔塞看来,社会运动的动员是否有效取决于领导的权威、策略的效率以及信息传递的速度。(29)Neil J.Smelser,and Bernard Barber.“Theory of Collective Bchaviour”.History and Theory,1965,4(2):264.领导的权威一般可以通过绩效来获得,恐怖组织在袭击中会选择有象征意义的地点,或用极端的手段来制造社会恐慌来证明其活动的影响力,进而巩固其权威地位。恐怖主义活动的核心目标就是表明信念,破坏政治和社会的稳定与团结。恐怖主义运动通过宣传和压力机制最大限度地强化持不同政见者的相对权力。(30)Kydd Andrew H,&Barbara F.Walter.“Strategies of Terrorism”. International Security,2006,31(1):49-80;Lake,David A .“International Relations Theory and Internal Conflict:Insights from the Interstices”.International Studies Review,2003,5(4):81-89;Sanchez-Cuenca,Ignacio,& Luis de la Calle.“Domestic Terrorism:The Hidden Sside of Political Violence”.Annual Review of Political Science,2009,12(June):31-49.他们还通过相较于其他社会运动更为极端的手段,如自杀式爆炸,来表明恐怖组织的决心,进一步强化一般性信念的合理性。在动员策略运用方面,恐怖组织一般会运用线上、线下两种方式招募成员。互联网和线下组织编织成虚拟的和真实的两个网络,在两个网络的双重作用下,恐怖组织逐步积累起一定的社会资本,成为有效动员的动力来源。

(六)社会控制能力下降

这里的社会控制能力主要是指国家通过暴力机器、法律、道德等对于集体行为控制能力的强弱,主要工具包括警察、法院、媒体、宗教权威、社区领导者等,通常是通过威慑、调适、重新导向三种方式。社会控制力强大且运用得当,就可以阻止集群事件的发生;社会控制力强大但运用不当(包括强力部门不听指挥或倒戈),则可能不但不能阻止集群事件的发生,反而会加剧集群事件的扩大升级;社会控制力软弱,则集群事件就会随即爆发。(31)Neil J,Smelser.“Theory of Collective Behaviour”.London:Routledge and Kegan Paul,1962.pp.15-17,pp.283-287.转引自胡联合:《群体性事件的演化机理及其启示》,载《探索》,2017(1)。

哈萨克斯坦近年来经济状况较好,政府也在积极推动经济全球化和政治民主化进程,采取了多种措施打击恐怖主义,防止恐怖分子的回流,对伊斯兰极端主义控制有力。乌兹别克斯坦也在宗教管理和治理极端主义方面积累了较多经验,有效遏制了恐怖主义的渗透。相比而言,吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦对于恐怖主义的防控能力最弱,因而面临着较为沉重的安全压力。

中亚各国的领导者对伊斯兰教的态度存在差异,也就意味着对伊斯兰教传播的控制程度不同。政治化伊斯兰的复兴将改革主义和文化传统有机地结合在一起,给政府的控制增加了难度。(32)Adeeb Khalid.Islam after Communism:Religion and Politics in Central Asia.Berkeley :University of California Press,2007,p.164.因此,苏联解体后的意识形态无序化与伊斯兰复兴为中亚的恐怖主义留出不可控空间。

三、反思与讨论

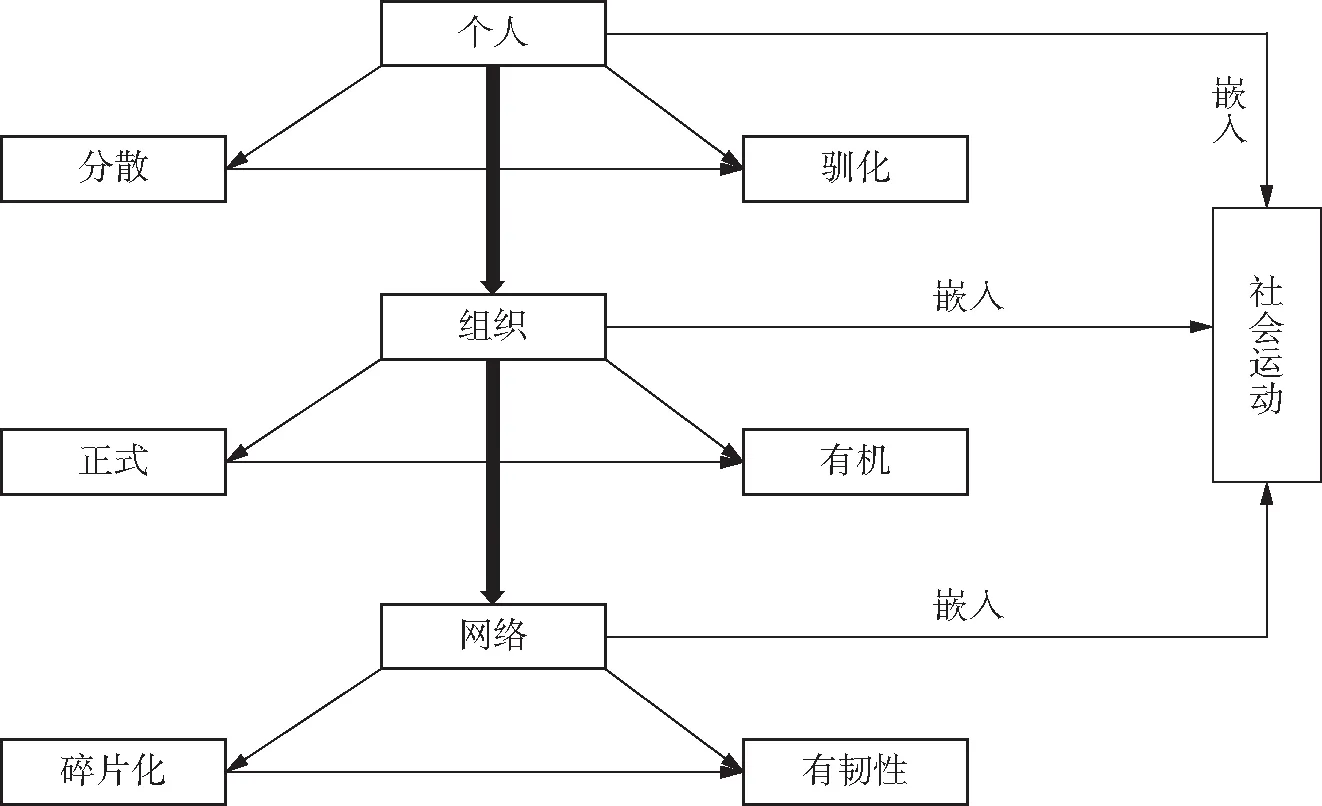

恐怖主义可以被视为个人、组织、网络和社会运动形式的混合,其中存在着三个连续性变化:从分散个人到被驯化个人,从正式组织到制度完备的有机组织,网络从分散到具有韧性。个人或组织以网络为载体慢慢嵌入社会运动中(如图1所示)。

图1 社会运动形成的多态框架

其中的各个要素都在这些连续体中移动,不断适应新的环境。可见,动态性和多样性是恐怖主义的显著特征。虽然,恐怖主义在不同国家和不同社会发展阶段表现出的形式多种多样,但是都离不开其所在的社会结构和社会系统土壤,并且会随着社会结构的变化而变化。社会系统中的各个要素既可以成为恐怖主义的有效制约力量,也有可能成为恐怖主义发生的潜在“养料”。

学界普遍认为,民众长期贫困和政治压迫导致的高度社会分层是促进恐怖主义发生的重要背景。虽然贫困并不能完全解释恐怖主义,但是需要注意的是,经济匮乏带来的希望和机会的缺失所引起的结构性变化为恐怖主义的发生埋下了隐患,这也就是斯梅尔塞归纳的结构性诱因。而这些民众也成为潜在的被动员力量,一旦发生某个特殊事件刺激了这类人群的神经,再加上居心叵测者进行渲染包装,一般化信念就有可能会达成,此时恐怖主义会不会爆发就完全依赖于社会控制能力的强弱,使得社会承受着巨大的安全风险。

综上所述,价值累加理论对于恐怖主义的发生机制具有较强的解释力,其他社会运动理论也为分析恐怖主义提供了可借鉴的理论框架,有利于更加深入了解其参与者背后的行动逻辑。当然,价值累加理论本身存在一定的理论缺陷,它强调各个条件的发生顺序,但是显然在现实中六个条件有可能会颠倒顺序或者在某个阶段具备多个条件。例如,一般化信念有可能发生在结构性诱因之前,结构性诱因和结构性紧张有可能同步发生,在社会运动形成的多个阶段都可能存在触发性事件,等等。不过,值得肯定的是,该理论所提出的理论逻辑和思考视角跳出了传统的国际安全分析框架,拓宽了对于恐怖主义问题的研究视野,对于系统化管控社会风险大有裨益。