张爱玲的最后岁月

2020-10-23金宏达

金宏达

1988年6月,张爱玲搬进林式同为她安排的一间公寓房,但这并非她最后一次搬家。1991年7月,她又搬了一次家,由林式同当担保人,租住了靠近洛杉矶加州大学的罗彻斯特公寓的一间房子(10911 Rochester Ave.,206 Los Angeles),房东是一个伊朗人,在这里,她一直住到去世。

从林式同作为房东的公寓搬出去的原因,还是因为又有了虫——这无疑也是实情,仅仅才过一年多,1989年12月11日,她就写信告诉庄信正说:“此地新房子蜜月期已过。蟑螂蚂蚁小花甲虫全有了。房东发通告警告脏乱与违规养猫狗——可能就快有fleas了。我远道去买较好的杀虫器材。房东也叫了杀虫人来,要出清橱柜,等于三个月小搬家一次,房客(中南美与黑人居多)怕麻烦,大都不要。‘自扫门前雪’也事倍功半。但是我绝对不搬家,实在没这时间精力。”[1]再往后,她告知庄信正从这里搬出去的原因实是:“我寓所蟑螂激增,比以前好莱坞老房子更多十百倍。”[2]林式同也承认:“因地点关系,我在lake ST.的那栋公寓住进了许多中美移民,素质较差,三年新的房子,已经被弄得很脏了,有人养了猫,引来许多蟑螂蚂蚁。”[3]张爱玲实在搬家搬怕了,所以,努力做杀虫的工作,费去许多时间,不到实在无奈的地步,她决意不再搬。然而,她终究还是搬了。

张爱玲(1962年)

新住处的房东说,他们注重预防,没蟑螂也按月喷射、药熏,情况好多了。可是,后来又出了状况,张爱玲还是想搬走(一直到她1995年去世前,还想过当年7月底搬走)——可以说“虫患”的阴影一直伴随着张爱玲。当然,到了生命的最后一段途程,她也实在动不了了。相对而言,她在罗彻斯特公寓住了四年多,时间还算比较长的。

多年来,困扰张爱玲的不只是虫患,还有身体的各种疾病——感冒(她认为是过敏性的)、牙痛、眼病、脚肿,等等。她把平时就诊、遵医嘱用药、安排饮食,称之为“保身的功课”(regimen),为此占去了大部分时间。1989年,她在给郑绪雷的信上如此描述:“说来使人无法相信,日常的啰唆事太多,医生派下的例行功课永远有增无减,都不是吃药的事。现在改低胆固醇diet(饮食)也麻烦,health foods健康食品难吃,要自己试验着做菜。整天是个时间争夺战。”[4]在1990年3月23日致夏志清的信上,她也说:“我成天只够伺候自己,chores(零星杂事)永远有增无减。”[5]越是这样,疾病还是不断缠身。1991年年末,她外出办领证手续,“接连两天奔走,就又‘寒火伏住了’,感冒快一个月,六年来没发得这么厉害过”[6]。宋淇认为,张爱玲平时力行节食,结果抵抗力弱,容易生病。这种情况一直持续着,她精力不济,写作很少。写信对于她也是沉重的负担,一封信有时也要写好几天。除了极少的几个人,她都不写信,甚至连和她有出版业务联系的宋淇夫妇那里,1992到1993年间,也有大半年没有收到她的信件。她也在不无忧虑地想,别人会对她不能理解。有一次,她接到夏志清的来信,获悉他生了一场病,震惊之余,还有了这样的想法:“同时我不禁苦笑,终于有一个朋友尝到服侍自己的麻烦,不然我总是无法交代在忙些什么——各种医生派下的任务再加上我确实精力不济,做一点事要歇半天。”[7]

说到这里,还要补叙一件事,即在1989年春的一天,张爱玲在过街时,被一个迎面跑来的中南美的年轻男子撞倒在地,想必男子相当壮猛,竟使她跌伤右肩骨,疼痛难忍。她去看了医生,医院没有收她住院,因为她未买保险。她写信给林式同说:“我觉得我这样按月收入的人,医疗费还是现付合算,但是现在此地医院往往不收没保险的病人,所以预备保个短期住院Blue Shield。”[8]她尽管当时已有了较稳定的版税收入,却仍然量入为出,不敢随意花钱。既然如此,也只能是“医生说让它自己长好,但是奇慢”[9],她就“由它去了”。这种情况,也令她久久不能执笔。

毕竟已到了古稀之年,张爱玲对时间的紧迫感愈来愈强,而且,她不是一个懒人,总希望还能争取时间,多出一些作品。她在1989年3月6日致宋淇夫妇的信上说:“我想我们都应当珍惜剩下的这点时间,我一天写不出东西就一天生活没上轨道。”[10]她的心上,还有一些写作任务尚未完成。1993年1月6日在给庄信正的信上,她还说:除了正在写的一篇长文(即《小团圆》散文),“另外还有几篇故事要写”[11]。一方面是满怀对剩下时日不多的紧迫感,另一方面是身体上种种病痛的限制,可以想见,她当时内心是何等焦灼。不过,这些年里,她还是完成了两件大事:一是“全集”的出版,一是写出了《对照记》。“全集”的出版在1994年,即她去世的前一年,而筹备工作则在1991年便已开始进行。1991年2月14日,她写信告诉夏志清说:“我在忙出全集的事,出了寄两本有新文字的来。”[12]更多的具体工作,当然是由在香港的宋淇和台北的皇冠出版社的编辑在做。从她与宋淇的通信中可以知道,自1990年起,宋淇就在为出这套“全集”找书。这套“全集”共收有《流言》《怨女》《倾城之恋》《第一炉香》《半生缘》《张看》《红楼梦魇》《海上花开》《海上花落》《惘然记》《续集》《余韵》《对照记》《爱默森选集》等16册书。其中,大部分是她在大陆时期所作,有一些是经他人从旧报刊上找到后“出土”的,即她所谓“无中生有”者,体量上也颇可观。她去世后,一批雪藏多年的遗稿如《小团圆》《雷峰塔》《易经》《少帅》《异乡记》等问世,更壮大了这个阵容。《小团圆》散文一直未能写出,已写的《爱憎表》也未能终稿,想来一定也是与上述情况有关——在这样疲于应对虫患与健康问题的情况下,要完成一项项写作任务,实在是太难了。

而1993年即已完稿并在《皇冠》上开始连载的《对照记》,也是之前二三年酝酿与写作的结果。这本书曾被人讥为“写真集”,收集了张爱玲所保存的她和亲友的部分旧照(据庄信正说,在张爱玲向他出示的相簿上,他看到的一些照片还有未收入的,故建议再出一本续集),实有的文字不多,而且,有的还是从别的书稿中录的,即使如此,她在那种身心困惫的状态下写作、修改,亦殊不易。

张爱玲著《对照记》

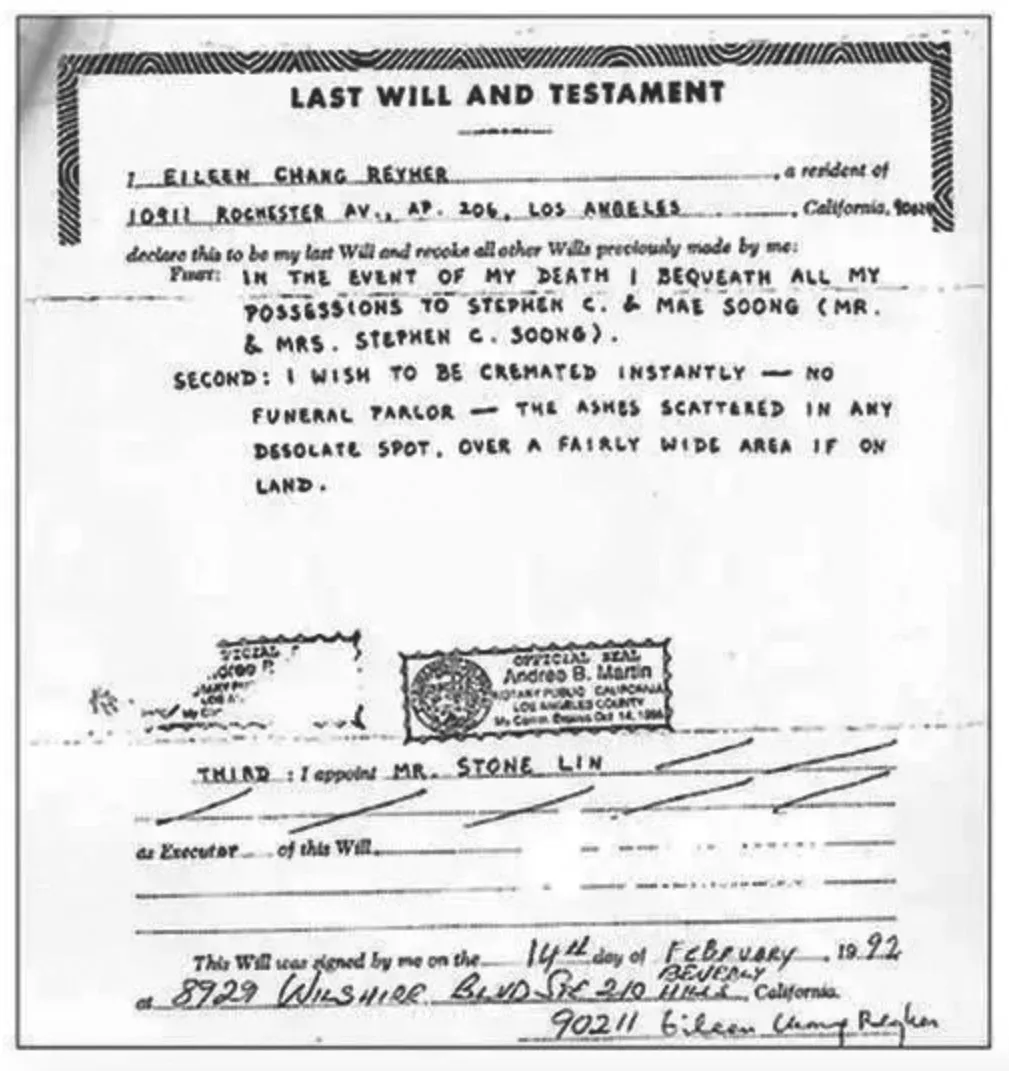

出版“全集”,似乎是一个收束的信号。这时,张爱玲已是一位高龄人士,身体又如此不好,对于身后的事,应有所考虑。早在1985年住汽车旅馆期间,有一天晚上,她怕回去太晚,快步走了几条街,忽然感到心口又有点疼,就想到可能heart attack(心脏病发)倒在街上,“应当立遗嘱”[13]。而到了1991年,宋淇身体很不好,邝文美来信说:“他急于把公事要交代清楚,先把这些附件(版税结算单)寄上。你看了便知,关于出版新书的事,盼直接与皇冠联络,以免耽误。事非得已,你一定明白。”[14]天有不测风云,谁也说不准下一刻会发生什么,张爱玲不愿身后自己的财物充公,也曾询问过遗嘱公证的相关事宜,一来手续颇为麻烦,二来她的公民身份证丢失,一直也未能去办。这一天,她为给在上海的姑父李开第办国内版权代理,要买授权书表格,却无意间看到了遗嘱表格,顺便也买了一张。再一问,有了公民身份证(现在她已补办好了),办个遗嘱公证也不难,便找到公证处,填写了表格。除了相关必需的信息外,遗嘱正文便是:

我EILEEN CHANG REYHER,定居于加利福尼亚州洛杉矶罗彻斯特(R0CESTER)大街10911号公寓206 (90024),声明本遗嘱是我的最后遗嘱,并取消在此之前本人所立的其它遗嘱:

第一、在我死亡时,把我的全部动产遗赠给STEPHEN C. & MAE SOONG(MR.&MRS. STEPHEN C.SOONG )。

第二、我想立即火葬,不在殡仪馆,把骨灰撒在任何荒无人烟的地方,撒遍宽广的陆地上。

第三、我指定MR.STONE LIN作为本遗嘱的遗嘱执行人。

公证人确认:“EILEEN CHANG REYHER在签署遗嘱时心智健全,而且不是被迫,也没有受到威胁、欺诈和任何人的不当影响。”即给这份遗嘱签了字。签完这份遗嘱后,她给林式同写信,附上遗嘱影印件,说了这件事,林式同还以为她得了什么不治之症,打电话问她,她说身体尚好,只是以防万一[15]。24日签下的遗嘱,25日她即将正本寄给宋淇夫妇,同时写了以下嘱托:

张爱玲交给林式同的遗嘱

为了托KD (李开第)大陆版权的事,我到文具店买授权书表格。就顺便买了份遗嘱表格,能公证就省得找律师了。以前一直因为没证件不能立遗嘱,有钱剩下要充公。现代医疗太贵,如果久病,医护费更是个无底洞,还有钱剩下的话,我想:

(一)用在我的作品上,例如请高手译,没出版的出版,如用于林彪的一篇英文的,虽然早已明日黄花。(《小团圆》小说要销毁)这些我没细想,过天再说了。

(二)给你们俩买点东西留念。

即使有较多的钱剩下,也不想立基金会作纪念。……[16]

这些年来,张爱玲的版税收入已颇有积蓄(大约有30多万美元),存放在香港,由宋淇夫妇为她理财,故有成立不成立基金会之说。当然,晚年的医护费用是必须预作准备的,她必未想到,自己最后会无劳医事,悄无声息地离去。至于她自己的家人——父、母、姑姑皆已故去,就不说了;弟弟张子静,她一直与之不睦,几乎视为路人 (他也在她故去的一年后去世);姑父李开第,曾经做过她在香港读书时的监护人,也算有恩于她。后来,李开第与她姑姑晚年结,相濡以沫。她想在经济上对他有所帮助,由他代理她的国内版权,但办起手续来过于麻烦,白忙了一场,只好搁置。至于宋淇夫妇,几十年来一直是她的挚友,后期更代理了她的出版事务,对她的作品及著作权情况最了解,也最堪信任和托付,指定为其遗产继承人,顺理成章。

宋淇夫妇收到张爱玲寄来的遗嘱后,深为她的这种情逾骨肉的信任所感动,也为他们都已步入残年剩景而感慨,在此后的三年间,他们还不断有书信往还,关心彼此的日常起居和健康,对后事问题倒未见进一步讨论。

1992年春天,张爱玲所居住的洛杉矶,发生了一场因种族歧视引发的民众暴动,声势很大,幸运的是,她并未殃及。1994年洛杉矶发生地震,大震之后,又有余震,一时人心惶惶,友人们都纷纷来信、来电询问。她告诉他们,地震时,所住的公寓有一两家的墙惊现裂缝,而她住的房子,只是灯罩震掉下来而已。这些灾厄,她都平安度过,实是可庆幸的事。

然而,长年孤身独居,避与外界接触,毕竟对张爱玲的身心健康不利。体弱多病就不说了,精神状况也似不佳,较为典型的是,她无人可以说话,只能在头脑中,把她想说的话大段大段地对Mae(即邝文美)倾诉。1992年3月12日,她在给宋淇夫妇的信上说:“前两天大概因为在写过去的事勾起回忆,又在脑子里向Mae解释些事,(隔了这些年,还是只要是脑子里的大段独白,永远是对Mae说的。以前也从来没第二个人可告诉。我姑姑说我事无大小都不必要地secretive[遮遮掩掩])。”[17]对造成这种现象的直接原因,她自己判断也是对的:“我至今仍旧事无大小,一发生就在脑子里不嫌啰唆一一对你诉说,暌别几十年还这样,很难使人相信,那是因为我跟人接触少。”[18]邝文美的容貌、才干、为人,确实令她赞赏,而另一方面,她也承认自己有一种“毕马龙情结”。宋以朗在《张爱玲私语录》一书中注解:“Pygmalion complex;毕马龙情结。希腊神话中,毕马龙对现实世界的女性没有兴趣,反而爱上了自己用象牙雕出来的女雕像,最后感动了爱神,雕像变成真人。这里张爱玲是说,邝文美被她的想象美化了。”离最后一次她们相聚已经过去了近30年,虽然有书信联系,毕竟年深岁久,张爱玲只能在想象中加深对邝文美的印象,并予以美化。她自己说:“还有我说常看见广告上有像她的人,有一次拿给她看(一个英文杂志上),她看了说我总拣比她漂亮些的。我想说又没说:那是我的Pygmalion complex(毕马龙情结),所以在我心目中已经加工了。我永远有许多小难题与自以为惊险悬疑而其实客观地看来很乏味的事,刚发生就已经在脑子里告诉Mae,只有她不介意听。别人即使愿意听我也不愿意说,因为不愿显silly(愚昧)或唠叨。”[19]这种情况也许到她生命的最后一段时光更甚,1993年4月25日,她写给邝文美的信中还说:“我还是小事故层出不穷,一步一跸。……我在脑子里絮絮告诉你的就是这一类的事,你不会怪我不写信讲这些。”[20]可以想见,在这种长时期无人说话的极端孤寂状态下,她的精神已经差到何种地步。

宋淇、邝文美夫妇

如影随形的虫患也令张爱玲恐慌不已,时常产生幻觉。1991年搬进罗彻斯特公寓后不久,她去邮局信箱取信,在取回的报上发现一只蚂蚁,便大惊失色,吓得又要换别的邮局。她函购的埃及草药,原来用的是纸袋,后来改用双重塑料袋,她又从中发现了一种“臭虫大的小蟑螂”,于是要暴晒翻搅,最后扔掉了事。越往后情况可能越严重,1995年7月25日,即在她去世前不到两个月时,她写给宋淇夫妇的信中所述的状况,已到令人惊骇的地步:

前信说过皮肤病又更恶化,药日久失灵,只有日光灯有点效力。是我实在无奈才想起来,建议试试看。医生不大赞成,只说了声“要天天照才有用。”天天去Tanning salon (日光浴店)很累,要走路,但是只有这一家高级干净,另一家公车直达,就有fleas(跳蚤),带了一只回去,吓得连夜出去扔掉衣服,不敢用车房里的垃圾箱,出去街角的大字纸篓忽然不见了,连走几条街,大钢丝篓全都不翼而飞,不知道是否收了去清洗。只好违法扔在一条横街上,回去还惴惴好几天,不确定有没留下fleas卵。Tanning salon(日光浴店)天冷也开冷气,大风吹着,又着凉病倒。决定买个家用的日光灯。现在禁售,除非附装定时器,装了又太贵没人买,$600有价无市。旧的怕有fleas卵,但是连旧的都没有。好容易找到远郊一个小公司有售,半价,又被搞错地址几星期才送到。我上次信上说一天需要照射十三小时,其实足足廿三小时,因为至多半小时就要停下来擦掉眼睛里钻进去的小虫,擦不掉要在水龙头下冲洗,脸上药冲掉了又要重敷。有一天没做完全套工作就睡着了,醒来一只眼睛红肿得几乎睁不开。冲洗掉里面的东西就逐渐消肿。又一天去取信,背回邮袋过重,肩上磨破了一点皮,就像鲨鱼见了血似地飞越蔓延过来,团团围住,一个多月不收口。一天天眼看着长出新肉来又蛀洞流血。本来隔几天就剪发,头发稍长就日光灯照不进去。怕短头发碴子落到创口内,问医生也叫不要剪。头发长了更成了窠巢,直下额、鼻,一个毛孔里一个脓包,外加长条血痕。照射了才好些。当然烤干皮肤也只有更坏,不过是救急。这医生“讳疾”,只替我治sunburn (晒伤),怪我晒多了,正如侵入耳内就叫我看耳科,幸而耳朵里还没灌脓,但是以后源源不绝侵入,耳科也没办法。他是加大肤科主任,现在出来自己做,生意不好。替我清除耳腊后说:“I'm glad there's something I can do to help you.”(很高兴有一些事我能帮忙)显然是承认无能为力。等到发得焦头烂额,也只说:“痒是快好了,皮肤有点痒”;以为是虫,“其实是肤屑(skin flakes),我不是拿到显微镜下看也不相信。”他本来也同意我的青筋不是青筋,有些疤痣皱纹时来时去,也同样是eczema(湿疹)的保护色。当然肤屑也有真有假。真肤屑会像沙蝇一样叮人crash-dive into eyes with a stab of pain(直插眼内造成一阵刺痛)。眼睛轻性流血已经一年多了。我终于忍无可忍换了个医生,林式同的,验出肩膀上ulcerated (溃疡发作),治了几星期就收了口,脸上也至少看不大出来了。……[21]

出现这种现象,当然不是表明张爱玲的精神已经失常,事实上,最后的几年中,她还是极力保持着自己神志的健全以及足够的判断力。她曾经因为要逃避虫患,一度想离开洛杉矶,去凤凰城或拉斯维加斯居住,但看了那边报上的召租广告后,权衡之下,还是做出了不去的理性决定。宋淇夫妇劝说她去香港,可是她表示自己更愿意去新加坡安居。她对时事政治相当关注,并抱有颇为浓厚的兴趣,她留给世人的最后一张照片,居然是手执一份刊载朝鲜领导人金日成去世消息的报纸,而最后一封给宋淇夫妇的信上,还有对国际形势长篇大论的分析——透过这些分析,她作出换存美元或日元的抉择。当然,她那么熟稔于美国内外的时事,也一定与她终日面对电视机有关。

终于,张爱玲生命的最后一刻来到了,谁也不知道,当时发生了什么,或者,她还想着什么,也许她曾试图起身去喊人,或者打电话——她安装电话,就是为了应付紧急情况用的,但她完全动弹不得,她只能无助地、绝望地躺在那里,直到闭上眼睛。

一连好些天,公寓管理人没有看到她的身影,便过来按她的房间门铃,没有应答,这才发现,这位东方的老太太已经去世了。

据查验,张爱玲死于动脉硬化性心血管病,而去世的时间,应在被发现之日的三天前,即1995年9月5日。

去世时,她的房间里只有一张单人行军床、一条蓝灰色毛毯、一张折叠的书桌、一台放在地上的电视机,以及到处散放着的中英文报纸和书籍,大约知道自己大限已到,她将重要证件装进一个手提包里,摆在折叠桌上。

遗嘱执行人林式同和他的友人们为张爱玲办理了后事:遗体送玫瑰园(Rose Hills)殡仪馆火化,骨灰于9月30日撒到大海。

身世飘零的一代才女作家,最终就这样影沉洛杉矶。

注释:

[1][11]张爱玲、庄信正:《张爱玲庄信正通信集》,新星出版社2012年9月版,第256页、299页。

[2]1991年8月3日致庄信正信,《张爱玲庄信正通信集》第274页。

[3]蔡凤仪(编):《有缘得识张爱玲》,《华丽与苍凉》,皇冠出版社1996年3月版,第33页。

[4]司马新:《张爱玲在美国——婚姻与晚年》,上海文艺出版社1996年7月版,第181页。

[5][12]夏志清:《张爱玲给我的信件》,长江文艺出版社2014年7月版,第319页、322页。

[6]1991年12月7日致宋淇夫妇信,《张爱玲私语录》,北京十月文艺出版社2011年6月版,第280页。

[7]1993年1月6日致夏志清信,《张爱玲给我的信件》,第340页。

[8]《有缘得识张爱玲》,《华丽与苍凉》,第30页影印件。

[9]1989年8月6日致夏志清信,《张爱玲给我的信件》,第313页。

[10][16][17][20] 张爱玲、宋淇、宋邝文美:《张爱玲私语录》,第266页、282—284页、285页、290页。

[13]1985年2月1日致宋淇夫妇信,《张爱玲私语录》,第240页。

[14]1991年2月6日邝文美致张爱玲信,《张爱玲私语录》,第276页。

[15]此处采庄信正的说法,见《张爱玲庄信正通信集》第288—289页。林在《有缘得识张爱玲》一文中说,当时他未回复,系记忆有误,庄乃是有日记可佐证的。但林式同说当时并未当一回事,也是真的,执行遗嘱时,遇到很多麻烦,皆因未预先认真讨论过。

[18]1992年9月29日致邝文美信,《张爱玲私语录》,第288页。

[19]1991年4月14日致宋淇夫妇信,《张爱玲私语录》,第277—278页。

[21]1995年7月25日张爱玲致宋淇夫妇信,《张爱玲私语录》,第310—312页。