群星当年耀黄湖

——共青团中央黄湖“五七”干校系列传记(之十)笔记中的“五七”干校——梳理王道义《干校笔记(1969-1972)》中的几个问题

2020-10-23徐洪军

徐洪军

信阳师范学院

在研究团中央“五七”干校历史的过程中,笔者下功夫比较多的是梳理《黄湖农场志》《共青团中央“五七”干校人名词典》《共青团中央“五七”干校编年纪事》这三本书,这是深入研究团中央“五七”干校历史的基础性工作。只有把这块土地、这段历史、这些人尽可能详细地整理出来,我们才能给世人呈现一个清晰完整的团中央“五七”干校。

有必要对王道义作一个简单的介绍:王道义,1925年生于山东省东营市董王庄村,在家乡读书至高小四年级,1937年随家人逃难到黑龙江省鸡西县城子河煤矿当工人,1946年在鸡西县军政干校培训期间加入中国共产党。中华人民共和国成立以后,曾先后担任松江省团委副书记、中国第一汽车制造厂团委书记、团中央青工部副部长、书记处书记。1969年4月至1972年夏,任团中央“五七”干校生产组组长、革委会主任。20世纪80年代曾任兰州市市长、甘肃省人大副主任[1]。

作为革委会主任,王道义在笔记中记录了团中央“五七”干校的很多重要事情,内容最多的是农业生产和政治运动,这也是“五七”干校最重要的两项工作。因为很多内容笔者已经在其他文章中不同程度地涉及到了,因此在这篇文章中,只想重点梳理三个方面的内容:团中央的下放时间、原黄湖农场农工的分配和待遇以及“五七”干校历史上最重要的一次会议——第一次中央机关“五七”干校工作会议。

团中央人员及其家属的下放时间

关于团中央下放黄湖的具体时间,笔者在《共青团中央的黄湖岁月》一文中曾经作了专门的梳理,但是因为史料、信息等因素的制约,这篇文章中的一些说法不够准确,也不够全面。经过一年来的调查研究,笔者希望能够重新把这个问题梳理清楚。

真正去做的时候,就会发现事情远没有想象的那么简单。50年来,因为有意无意地回避与忽略,这块土地仿佛被甩出了共和国飞速发展的历史轨道,静静地蜷缩在豫南大地的一角;这段历史仿佛从来没有在共和国的时空中出现过,后来者没人去问,过来人也不愿意过多诉说;这些人更是星散于祖国的大地山河,似乎没有人关心50年前他们曾经来过。因为这样一些原因,我们要展开对这段历史的研究就显得十分困难:那些深入参与这段历史的人要么已经去世,健在的老人也已经不便打扰;在那段特殊的历史中,很少有人写日记,书信往来也屈指可数;或许是年龄的原因,或许因为历史不堪回首,写回忆录的人并不太多,而且以当时的少年为主,而他们对那段历史的参与程度却十分有限。

也就是在这样的意义上,潢川县政协编纂的八部历史资料《厚重黄湖》《干校记忆》《干校笔记》《干校家书》《干校漫画》《干校印迹》《走进黄湖》《最忆是黄湖》就显得特别珍贵:它们是团中央“五七”干校历史资料的第一次大规模整理。其中,干校革委会主任王道义的《干校笔记(1969-1972)》尤为难得。其难得在于两点:第一,它们是当时的历史记录,是第一手史料;第二,笔记的作者是干校的革委会主任,是干校历史最权威的见证者。所以,在撰写团中央“五七”干校系列传记的时候,王道义和他的《干校笔记》是无论如何不应该视而不见的。

团中央工作人员及其家属下放黄湖的时间比较集中的共有四次。第一次是1969年3月17日。这是团中央“五七”干校先遣队从北京出发下放黄湖的时间。能够证明这一时间的史料有三处。第一处是1969年国庆节,王道义作为团中央观礼代表到北京参加国庆节观礼,10月23日汇报团中央“五七”干校的基本情况时提供的信息:“3月17日派先遣连队,4月15日全走。”[2]第二处是团中央选址黄湖的群众代表武如春[3]的回忆:“3月17日,建校先遣队就到了黄湖,任务是人马未到,粮草先行,做好大队到来的食宿准备。”[4]第三个证明是团中央“五七”干校八连指导员刘盛明当时撰写的一首记实诗:“时间一九六九年,三月十八这一天。估计今生不会忘,离京下放到潢川。”[5]这三人的记述依然存在细微的差别:王道义说17日离京,武如春的回忆是17日到达黄湖,刘盛明的说法则是18日离京到达黄湖。从大多数团中央干部的回忆录来看,从北京到黄湖并不能当日到达。一般是前一天晚上从北京乘火车出发第二天上午到达信阳,而后在信阳转乘卡车途经潢川县城开赴黄湖农场。这样综合分析,3月17日应该是第一批先遣队从北京出发的时间,3月18日是他们到达黄湖农场的时间。

第二次是1969年4月8日。这是团中央青年印刷学校160多名师生下放黄湖的时间。这里面有该校20多位老师和1964级、1965级140多名学生,他们最初被编为十二连。1969年9月13日1965级学生毕业以后,十二连建制被撤销,所有成员被分散到其余11个连队。1970年7月3日,这140多名学生又被安置到江苏省泰州市的各个工厂。关于十二连的具体历史,笔者会用专门的文章进行梳理,这里暂不进行详细叙述。

第三次是1969年4月15日。这是团中央主体下放黄湖的时间,具体情况笔者已经在《共青团中央的黄湖岁月》中作了较为详细的叙述。

王道义1969年国庆节观礼代表出入证

第四次是1969年11月的10日和15日。这是团中央干部家属分两批下放黄湖的时间。家属的下放在团中央“五七”干校的历史上应该是一件大事,值得在这里作一番认真的梳理。在潢川县政协文史委编辑整理的八部史料中,反映团中央家属下放较为详细的是王道义的《干校笔记》和叶圣陶、叶至善的《干校家书》。在这里,我们先综合王道义笔记中的相关内容作一个整体情况的概述,而后再根据叶圣陶、叶至善的干校家书,叙述这件事给当事人带来的具体影响。

《干校笔记》第一次出现传达家属下放的信息是在1969年10月20日:“遵照毛主席的教导,尽快疏散政府机关在京人员。下放,要加速加大,计划下放人数和现有工作的人员,尽快疏散到‘五七’干校去。动员他们家属子女一块去。”10月31日,根据上级精神,团中央“五七”干校军代表尹宗蔚对团中央家属的下放问题做出了指示。主要内容包括五个方面:1.思想动员;2.下放的去向。“去黄湖是个大方向。”“不要光到黄湖,能够回家的,应当直接回家。”3.下放的安排。“有先有后有计划。”“统一动员,分期分批走,成熟一批走一批。”4.物资安排。“走的东西,应按轻重缓急,急用先运,不急的后运。”“尽量自己带,剩下的公家运。”5.老人和小孩。“小孩走,必须经过家长同意。”“年纪大的,身体又不好,又不愿意走,有的可动员他回农村。个别的,可照顾一下,留下看门。”

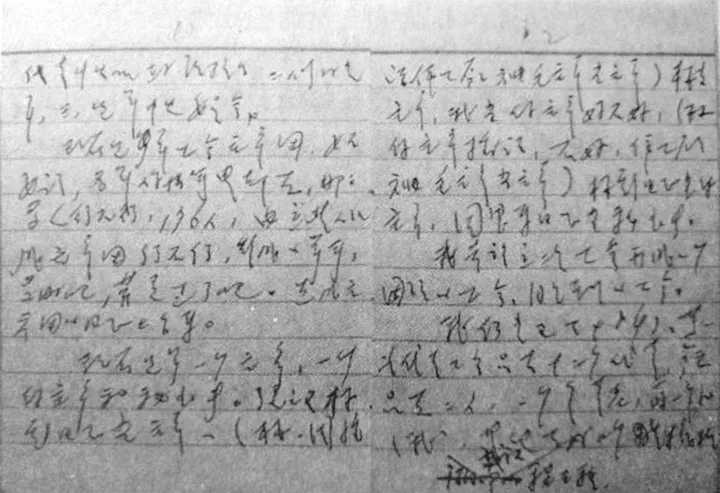

王道义:《干校笔记(1969-1972)》

王道义笔记原稿

北京的工作是动员家属下放,黄湖的工作则是做好家属安置。从开会讨论的情况看,这项工作似乎更为复杂,战线也拉得更长一些。首先是思想上的重视。副军代表张立顺指示:“迎接家属,是战备的重要措施,应当热情关怀,适当安排。”其次是热情接待。张立顺提出的要求是:“接待要热情,要安全。”但是在实际工作中,效果似乎并没有那么理想。三连反映:“组织欢迎不够。”四连说:“没组织人接。”六连有个家属,因为没人接,来到以后就闹情绪,说对他们是两样待遇。同时要准备住房。这项工作各连情况不同,矛盾最为突出。六连说:“人数不断增加,一间房也没盖起来,还拆掉了九间房子。”三连的情况与之相似:“新房没盖起来,旧房扒了两栋。”四连“第一批来的都是插着睡,没床没行李。第二批来的也有这样问题。有的坐在那里哭”。与他们相比,十连似乎要好一些:“修理了十一间草房,腾出了七间瓦房。安排了十三户,已住进九户。”很重要的一件事情是安排工作。家属来了,自然有一个工作的问题。六连反映:“没有工作的家属共七、八户。”三连的“家属要求参加劳动”。七连说:“家属有的要求参加食堂劳动,考虑工资不好办。”张立顺指示:“家属劳动问题,由办事组管,单独核算。”但是很显然,这个问题解决起来需要时间。所以在以后的多次会议记录中都出现了“家属劳动问题”这样一个议题。最后,还有一些其他的琐碎问题。比如,“旁系亲属和临时户口概不接受”。做出这样的决定,一个方面可能是出于政策性考虑,再一个大概也是考虑到黄湖农场的承受能力。

团中央军代表尹宗尉(右一)、干校革委会主任王道义(中)、革委会副主任勾德元(左一)研究干校麦收

抗洪期间王道义(右)参加“洗稻”

巧合的是,在《叶圣陶叶至善干校家书》中第一次出现疏散人口的信息也是在1969年10月20日。这一天,叶圣陶给正在黄湖农场下放劳动的叶至善写信,告诉他说,长孙媳妇姚兀真所在的那个区正在挖防空壕,并且听说了北京疏散人口的消息:“一般是有亲投亲,有友投友,有人在干校的则家属投干校。”[6]10月28日,叶至善回信分析了黄湖农场和叶至善的爱人夏满子娘家浙江省绍兴市上虞县白马湖之间的优劣,请叶圣陶选择。31日,叶圣陶去信说教育部军管组在作疏散动员,因为想念儿子,他想到潢川去,如果黄湖的条件不允许,就先住在县城。因为夏满子希望到白马湖去,11月3日,叶至善又给父亲去信,再次分析了黄湖农场生活方面的困难:交通不便、住房困难、吃饭不能自己起火、洗脸没有热水等等,希望叶圣陶慎重考虑。11月20日,叶圣陶告诉儿子,由于周总理关照,他和一些老先生不用疏散下放了,由国务院直属口管,潢川也就不用去了。这样,一个月的忙乱与慌张才算暂时告一段落。叶圣陶由于特殊的身份得到了特殊的照顾,一般人就没有这样的幸运了。在叶至善的家书中,我们了解到著名学者周振甫的爱人,带着6个月大的外孙女,作为第一批疏散家属在11月11日来到了黄湖。顾均正、王幼于等著名学者的家属到达黄湖的时间则是11月16日。其实,这时候她们也已经是五六十岁的人了,在那种特殊的历史条件下,她们也不得不离开北京,来到千里之外的陌生之地,与自己的家人团聚。

黄湖农场原有职工的分配和待遇

在1970年6月25日召开的中央机关“五七”干校财务工作座谈会上,中央办公厅中直管理局处长龙许总结“五七”干校的三种形式为:“一是自力更生开荒,白手起家,平地建校;二是接收了国营农场或劳改农场作基础,加以改造和扩建;三是定点插队的办法。”根据这种总结,“五七”干校的创办是需要大量土地作为基础的,而这些土地中的相当一部分原来是归农场或农村所有的,“五七”干校的创办势必需要将这些土地上的农民迁移出去。因此,在我们梳理“五七”干校历史的时候,也应该将这些农民的生活考虑进去。

团中央先遣队到达黄湖以后,1969年4月7日,黄湖农场革委会召开了常委扩大会议。在这次会议上,时任黄湖农场革委会主任高振东宣布了信阳地区革委会关于黄湖农场原有农工转移和分配问题的意见。干部要精兵简政,少数留下,其余全部由潢川县安排。工人,“私招乱雇”的原则上回原籍;老工人由县里安排;30岁以下贫下中农出身的工人由信阳地区安排;同时,给团中央留下一些技术工人[7]。家属,老工人的家属可回原籍,一般的也可以照顾。

对于地方的意见,团中央“五七”干校的副军代表张立顺表达了自己的看法:1.不说“私招乱雇”;2.不要把团中央下放黄湖作为精简工人的理由和条件;3.不要造成要赶工人离开的印象;4.要搞好关系,搞好团结。很显然,张立顺是不希望造成双方的对立情绪。但是,他所说的第二、第三条意见,无论是谁无论什么时候恐怕都很难认同。

对于农场工人的离开,从《干校笔记》显示出来的历史情形和“五七”干校的创办目的来看,笔者无法理解这数百名工人离开农场的理由是什么。1971年3月,第一次中央机关“五七”干校工作会议召开以后,团中央“五七”干校在传达贯彻会议精神的过程中,让干校群众提意见,开展革命大批判。这时候就有人反复提出:“将农工安排出去了,不知出于什么考虑?”“对农工的处理,总觉得应当多留一点。”“农工问题是否符合党的政策。”他们之所以提出这样的疑问,主要的原因有两个方面:一个是地多人少。加上黄岗分场,黄湖农场共有土地18000亩,即便是在最多的时候,团中央“五七”干校也只有2400多人,平均每人7亩多地,无论如何是种不完的。这种局面给团中央“五七”干校的各项工作带来很大影响。既然这样,当年为什么还让农场的工人离开呢?第二个原因涉及“五七”干校的办学目的。创办“五七”干校的一个很重要的目的是让这些干部接受贫下中农再教育。现在,把农工们都迁出去了,他们还接受谁的再教育呢?这恐怕也是当时团中央“五七”干校引起群众集中批评的一个重要方面。

在得知要离开黄湖以后,农场的工人意见很大。当时就有人提出:“团中央办‘五七’学校,接受贫下中农的再教育,我们都走了,接受谁的再教育?”“我们是到农场安家落户的,为什么叫我们走?我们在黄湖,没有功劳,还有苦劳。”而且,他们也确实存在很多困难。工人可以调到工厂或别的农场,他们的家属怎么办?让一些农工回农村原籍,他们住在哪里?自留地都已经分完了,他们的生活谁来负责?所以,他们希望到县办工厂去,可以不受年龄限制,而且都可以带家属。很显然,这样的要求也并非都能得到满足。所以,团中央离开以后,不少返回原籍的工人又重新回到黄湖。

从《干校笔记》反映出来的情况看,留下来的农工并不能很好地与团中央的干部融合在一起。在干校革委会核心组的会议上,农工的问题曾被多次提出,但似乎都没有得到很好的解决。所以,在1971年3月的革命大批判中,农工的问题又一次凸显出来,成为群众批评领导工作的一个重要方面。批评的意见主要集中在两点:一个是生产上对他们的意见不够尊重,没有真正发挥他们的指导作用。“对农工不要单纯当作劳动力来使用,要真正将他们当作老师。”“农工同志说,感觉不出他们是老师。他们说:‘你们来后开了几次农工会?’”第二个是在生活待遇上对他们区别对待。这种区别体现在生活的各个方面。工资方面,“群众要求恢复原来的工资级别”。这说明,团中央来了以后农工的工资水平降低了。福利方面,粮食、食用油,农工与团中央人员不是一个标准;派出去的建筑工人,团中央人员有工作服,农工却没有。“亚疗[8]杀猪,未给农工。九连前一个时期杀猪也未给农工,而且提意见不接受。”教育方面,团中央在黄湖农场建起了“五七”中小学,却不让农工的孩子入学。“农工小孩转到我们学校又转到黄集小学。这个问题应当抓住。是否还是把他们请回来。”住房方面,每个连的农工都单独居住,而且居住条件似乎并不太好。当时就有人建议说:“对他们的生活要关心,走一批同志后,应给农工调换一点好房子。”政治方面,各连队的政治学习、重要会议一般不让农工参加。这一点笔者深有体会。在采访当年的留守老农工时,很多问题他们都不知道,原因就在于,团中央的很多事情不让他们参与。

我们常说,研究历史,两个因素至关重要:一个是史实,一个是史识。而且,在这两者之中,笔者认为史实是第一位的,只有全面而准确地掌握了相关的史实,我们对这段历史的理解和评价才有可能比较公允。对团中央“五七”干校来说自然也是如此。团中央2000多干部群众离开北京下放黄湖是史实;为了给他们腾地方,黄湖农场原来的数百名工人被迫离开黄湖同样也是史实。我们要对团中央“五七”干校的历史作出全面的评价,这两个方面的史实都不应该忽略。

第一次中央机关“五七”干校工作会议

无论是就全国的“五七”干校来说,还是单就团中央“五七”干校而言,从1970年12月1日一直开到1971年1月26日的第一次中央机关“五七”干校工作会议都具有重要意义。这次会议召开以后,“五七”干校的办学方式、发展方向都发生了很大变化。

这次会议召开的背景是干校在发展过程中出现了三个突出的问题:生源衰减;生产摊子铺得过大,劳动与学习相冲突;老弱病残较多。在这样的背景下,会议领导小组向中央提交了《关于进一步办好中央机关“五七”干校的报告》,获得批准。报告的内容包括十个方面:充分认识“五七”干校的意义,明确“五七”干校的发展方向;干校的根本任务是用毛泽东思想教育人,培养一支忠于毛主席的无产阶级干部队伍;狠抓阶级斗争,继续认真搞好斗批改;以干校为基地,留校和插队相结合,接受贫下中农再教育;发扬抗大革命传统,一面学习,一面生产;做好干部的轮训和分配工作;做好老弱病残人员的安置工作;加强对知识青年和家属的教育;干校实行部委和地方党委双重领导,以部委为主;建立一个革命化的领导班子。这次会议对“五七”干校的发展产生了很大影响:首先,推动了“五七”干校向轮训在职干部的方向转变,并促使一些“五七”干校合并。其次,加快了老弱病残人员安置工作的步伐。最后,使“三条途径,一个目的”的教育内容和教育方式逐步趋于明朗化和规范化[9]。

对这次会议,团中央十分重视,1971年1月31日专门召开核心组会议讨论如何传达贯彻会议精神。核心组提出:传达要由上而下,内容上要突出政治,先务虚,后务实。要明确告诉大家干校要办下去,“五七”路要走下去。干部调动要使走的人愉快,留的人安心。传达贯彻要分三个阶段:听传达,学文件,领会精神;对照工作,找差距,提意见,开门整风;讨论1971年的政治工作和建设计划。这次会议还提出了干校发展的三种可能:自己单独办下去,跟兄弟单位合并,让出一部分。团中央立足于第一种。

1971年2月中下旬是“五七”干校会议精神传达贯彻的第一个阶段。会议精神传达以后,据王道义《干校笔记》2月26日总结:“总的情况是好的,思想空前飞跃。”但是,据2月14日的小组长会和王道义听取机务连同志汇报、2月17日的座谈会和各连汇报的情况看,形势并不乐观。除极少数说了一些“方向明确了,收获很大”等大话空话以外,几乎所有人都表现出了一种焦虑的情绪:“自己怎么办?干校怎么办?”关于干校,主要有以下两种忧虑:1.干部调走以后,干校面临生源衰减的问题;2.干校摊子铺得太大,学习不够。在个人问题上,几乎所有人思想上都动荡不定。焦虑的问题主要体现在这样几个方面:1.哪些人走?哪些人留?什么条件?2.怎样才算一辈子走“五七”道路?3.工勤人员认为干校是培养干部的基地,不培养工人,工人应该走;但是从调离的情况看,工勤人员明显不如干部。“还是当干部好。”4.一般干部怕被“稳定”在黄湖;5.知识青年提出他们怎么办?6.农工问为什么没有提到他们?

面对这种形势,王道义总结说会议精神传达以后,干校和“五七”战士都面临着“三个考验”和“三种选择”。“三个考验”是:对于走“五七”道路的坚定性是增强还是动摇?对于走“五七”道路的信心是增强还是动摇?对于抓革命促生产是鼓足干劲还是泄气松劲?“三种选择”是:对于“五七”道路,想继续走下去,又怕走下去。对于干部队伍,既想稳定又怕稳定。对于一般人员,既想分配又怕分配。这种考验和选择,一方面反映了“五七”干校办学过程中的深层矛盾,另一方面也进一步加剧了“五七”干校干部队伍的不稳定性。

3月上旬,第一次中央机关“五七”干校工作会议精神的传达贯彻进入第二个阶段:敞开思想,路线分析,群众提意见,开展革命大批判。在这一阶段,干校群众分别从政治建校、勤俭建校、开门建校、领导作风四个方面对干校两年来的工作进行了评价,提出了很多尖锐的意见。

在政治建校方面,他们认为:第一,干校抓政治不如抓生产突出,政治和生产的矛盾解决得不好,生产压了政治、压了革命。第二,阶级斗争抓得不深、不细、不透,“一打三反”“一批一查”等运动往往虎头蛇尾,发动群众不够。第三,用毛泽东思想教育人抓得也不够,“天天读”“半日制”坚持得不好。第四,对意识形态领域的问题重视不够。抓政治不如抓生产突出这个问题,其实是有原因的。一个方面,他们在粮食生产上要完成“纲要”[10]上的目标;另一方面,他们又面临着地多人少的局面。所以,生产任务就显得很重,政治工作自然会受到影响。对于宣传队,群众的意见似乎很大,不仅反映问题的人多,而且意见也很尖锐。

在勤俭建校方面,他们首先认为群众路线不够,在生产领域不听取群众意见。其次,在生产管理方面存在主观主义和瞎指挥现象。第三,存在大少爷作风,生产不计成本,铺张浪费现象严重。

开门建校的问题似乎更为严重。首先,他们认为领导重视不够,核心组没有专门的领导负责此事。“对走出去的指导思想,没有将它当作办校方针来对待。对走出去,领导上不够重视。”“核心组中就没专人管。”其次,走出去的人数很少,而且大多是女同志。“在这方面总觉得领导有点舍不得。派出去女同志多。”而且,“家里一忙就把走出去的人抽回来”,“有的连队把病号、女同志都派出去,有点‘三不管’”。第三,对走出去的同志缺乏统一领导,一直没有建立领导班子,对他们的思想工作也不够重视。“走出去的同志没有形成领导集体,没有党支部。”“对走出去的思想工作抓的不好。”“下去的同志没有长期打算,没有改变面貌的决心。”第四,对周围农村的情况不了解,帮助周围生产队不够,甚至存在与民争利的现象。“下来两年了,对当前农村的问题,心中无数。”“对贫下中农治病不是千方百计。”“我们和周围群众还是一种怕偷的紧张状态。”最后,不仅应该“走出去”,而且应该“请进来”。干校的群众之所以对这一问题反映比较强烈,一个方面是因为干校领导的确没有把这一问题切实重视起来,另一个方面也是因为它关系到“五七”干校的办学目的。“没有走出去的同志,怎样接受贫下中农再教育?”因为“‘三不脱离’的核心是不脱离工农”。

1998年,王道义(右三)回访黄湖

群众反映比较集中的还有领导作风的问题。在这一方面,他们的批评也十分尖锐,丝毫不留情面,充分体现了那个年代批评与自我批评的严肃性。他们首先指出,领导参加劳动少。有人反映说:“领导作风问题。一个是劳动问题,一个是联系群众问题。”“有些同志,根本没时间参加劳动。”“原来的‘三门’[11]干部,是否应当下来劳动。”再一个比较突出的问题就是联系群众少。“作风还是不够深入,接触群众不够,可以下来同吃同住同劳动。”“应当走到群众当中去。”“现在听汇报多,直接找战士谈话少。接触干部多,基本上还是听汇报。能不能将行李卷搬到连队去。”“希望核心组同志来连队,呆个三五天,能够深入一些。”就校部而言,群众反映他们存在机关作风。“生活比较松垮。”“有机关化的作风。”有的群众质问供销社,“是金钱挂帅还是为群众服务?”校部的另一个问题是机构庞杂。“校部机构太大。机构庞大也造成了一些问题。下边同志解决一个问题也不知往哪里跑。有的组是否可以合并。”“校部机构应当精兵简政,影响核心组同志深入。”“层次多了并不利于工作。办事机构非生产人员应尽量少。”

1998年重返黄湖时,王道义(右一)在东大塘留影

晚年王道义

干校群众反映的这些问题,在今天看来依然让人感到十分尖锐,他们甚至在一定程度上纠正了我们对“五七”干校的认识。在讲述这段历史的时候,以往我们更多地看到了知识分子在这里所遭受的磨难,而很少留意到地位比他们更为卑微的农民,也很少去分析这些机构自身所存在的问题。知识分子遭受磨难应该说是这段历史的一个侧面,也是我们讲述这段历史的一种方式。但是,历史并不只有一面,讲述历史的方式也并非只有一种。当我们真正深入到历史的细部以后就会发现,那些大而化之的想象与概括往往会遮蔽我们对历史复杂性的探寻。只有去除之前的成见,我们才有可能发现历史那些色彩斑斓的复杂面孔。

注释:

[1]王道义的生平简历根据其回忆录《忆走过的路》2008年自印本汇总。

[2]王道义:《干校笔记(1969-1972)》,潢川县政协文史委编,2016年,第92页。因为引用该书次数较多,后文不再另行标注。

[3]后任团中央“五七”干校革委会生产组负责人。

[4]武如春:《我要在黄湖安家落户》,潢川县政协文史委编:《干校记忆》,2015年,第188页。

[5]刘盛明:《文革中团中央干部员工下放潢川劳动记实诗影集》,潢川县政协文史委编:《厚重黄湖》,2008年,第309页。据此可知,《共青团中央的黄湖岁月》(《传记文学》2020年第1期)中引用的这首诗有误,特此更正。

[6]叶圣陶、叶至善:《叶圣陶叶至善干校家书(1969-1972)》,潢川县政协文史委编,2014年,第24页、30页。

[7]根据《团中央五七干校期间原农场方面留场人员名单》,原黄湖农场留下来的工人共39人(不包括家属)。潢川县政协文史委编《厚重黄湖》第378页。

[8]“亚疗”即亚非学生疗养院,1954年11月25日建成,位于北京市西山八大处燕山脚下。1969年4月,随团中央迁入河南省潢川县黄湖农场霸王台,干校时期被编为十一连。1973年4月,亚非学生疗养院迁回北京,是团中央“五七”干校最后一个回京的连队。

[9]张绍春:《五七干校研究》,人民出版社2018年版,第211-217页。“三条途径”指的是“看书学习、参加集体生产劳动、插队锻炼”;“一个目的”则是“改造世界观”。

[10]“纲要”即《1956年到1967年全国农业发展纲要》。根据这个纲要,秦岭淮河以南的地区,粮食亩产要由1955年的400斤增加到800斤。

[11]“三门”干部:“三门”指家门、学校门、机关门。“三门”干部指缺乏社会实践经验的干部。