辽宁省灯塔市果木园子地区矿体特征及矿床成因

2020-10-22

(辽宁省冶金地质勘查研究院有限责任公司,辽宁 鞍山 114038)

1 概述

果木园子铁矿位于歪头山—北台铁矿成矿带北部,北接歪头山铁矿、花岭沟铁矿,东依红旗堡铁矿,西邻棉花堡铁矿,向南过喜鹊岭远望大汪沟铁矿。按空间分布推断,果木园子铁矿床可能为歪头山铁矿、花岭沟铁矿的南部延续。所不同的是,歪头山铁矿为露头矿,花岭沟铁矿为半隐伏矿,果木园子铁矿为隐伏矿。由于北东东向区域断裂影响,歪头山铁矿、花岭沟铁矿、果木园铁矿呈断块状断续分布,但总体表现了走向近南北、倾向西、向南侧伏的特点,这与歪头山—北台铁矿成矿带分布特征相一致[1]。总观歪头山—北台铁矿成矿带内的铁矿体或平行产出,或呈尖灭再现形式分布,被构造岩浆岩分割成众多的断片或包体,构成独立的矿床。果木园子铁矿床即为其中的一个。区内铁矿产于太古界鞍山群茨沟岩组中,呈层状、透镜状产出,一般为含阳起石的磁铁矿盲矿体,属沉积变质型的鞍山式铁矿。铁矿层围岩一般为斜长角闪岩、黑云斜长片麻岩等,局部有二长花岗岩的侵入。

2 矿带特征

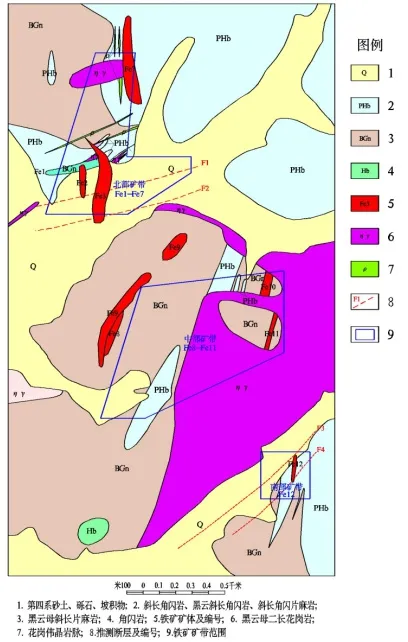

果木园铁矿地处低缓磁异常分布区,北部磁异常相对明显,中部异常低缓,东南角有一个小的复杂异常。根据磁场分布特征,将本区矿带分为北部铁矿带、中部铁矿带、南部铁矿带。各矿带特征叙述如下:

北部铁矿带:位于北部复杂磁异常区内,F2断裂以北。矿带南北长约1100m,走向近南北。矿带内发现8条铁矿体,分别为Fe1、Fe2、Fe2-1、Fe3、Fe4、Fe5、Fe6、Fe7铁矿体,按层位由上而下呈舒缓波状近平行分布,均分布于F1断裂北部,F1断裂以南的分布状况不明。其中Fe3、Fe7矿体为主矿体。矿带倾向西,沿走向及倾向褶皱发育。矿带局部被花岗岩侵入包裹,并进一步被断裂分断。矿带被构造岩浆岩破坏明显。矿体总体走向北北西,倾向南西西,倾角一般为33°~60°,由于F1断裂影响,矿体在F1断裂附近走向转为北东东走向。矿体规模大小不一,长100m~500m。中部铁矿带:位于北部铁矿带东南部,中部低缓磁异常区内,分布于F2、F3断裂之间。矿带走向北北东,倾向北西,倾角约50~80°,长约1360m。矿带内共发现9条铁矿体,分别 为 Fe8、Fe9、Fe9-1、Fe9-2、Fe9-3、Fe9-4、Fe10、Fe11、Fe12, Fe9为 主 矿 体。Fe8、Fe9、Fe9-1、Fe9-2、Fe9-3、Fe9-4、Fe10等7条矿体均为隐伏矿体,并紧密分布,埋深328m~946m,长100m~1170m。Fe11、Fe12矿体出露于东部地表,矿体较薄而小。这些矿体走向北北东,倾向北西西,具有浅部陡倾较薄、深部缓倾变厚的特点。

南部铁矿带:分布于在勘查区东南角,F3断裂南。该处见一个小的南北向磁异常带,异常带长约300m,经钻探验证为Fe13铁矿引起。在F3、F4断裂间仅见Fe13相应铁矿层,但均为极贫矿,F4断裂东南部则为F13矿体。Fe13矿体呈向斜状,是区外红旗堡铁矿带南部延深部位的隐伏矿体。

3 矿体特征

对勘查区内发现的18条矿体由上而下、由北向南进行了编号,分别为北部矿带内的Fe1、Fe2、Fe2-1、Fe3、Fe4、Fe5、Fe6、Fe7矿体,中部矿带内的Fe8、Fe9、Fe9-1、Fe9-2、Fe9-3、Fe9-4、Fe10矿体和东侧出露地表的Fe11、Fe12矿体,南部矿带内的Fe13矿体。

区内矿体走向北北西-北北东,倾向西,倾角一般为30°~70°。矿体呈层状及透镜状,沿走向及倾向均有舒缓波状弯曲现象,厚度也有随褶曲呈厚薄变化特点,褶皱转折端矿体往往变厚。矿体厚度1.00m~102.53m,平均厚度1.24m~47.83m。矿体累计平均厚度212.24m。矿体厚度变化系数为1.12%~88.22%,厚度变化小-中等。

图1 果木园铁矿矿体分布图

Fe3、Fe7、Fe9为区内主矿体,Fe13为南部矿带内代表性矿体。Fe3、Fe7、Fe9、Fe13矿体特征叙述如下。

3.1 Fe3矿体特征

Fe3矿体位于区内西部,北部矿带西部,矿体较为连续,矿石质量较好,钻孔见矿位置的控制标高为-156m~-847m,控制埋深278m~605m。

矿体产状总体稳定,走向北北西,倾向230°~270°(局部328°),倾角一般为33°~60°,由于褶皱原因局部较缓,倾角变为15°~20°。受F1断裂影响,矿体在-300m标高附近走向发生变化,Fe3矿体被拖曳成北东东走向,而深部-500m标高附近又恢复北北西走向。矿体具有向南侧伏特征,侧伏角约26°~45°。沿走向和倾向上普遍被褶皱叠加,使矿体呈舒缓波状。手标本上亦可褶皱的发育。褶皱对矿体产状总体影响不大,只是局部的小褶曲。

Fe3矿体推测延长500m,推测延深总体大于延长,一般为550m~600mm。矿体厚约4.13m~102.53m,其中磁铁贫矿厚度为2.06m~92.10m,平均厚度为41.79m,磁铁贫矿的厚度变化系数为68.28%,为偏简单的中等变化。磁铁低品位矿厚度为2.07m~10.43m,平均厚度为6.59m。磁铁低品位矿的厚度变化系数为46.81%,属简单变化。矿体厚度沿走向有北部薄、南部厚的变化趋势。矿体内有厚约10m~28m磁铁低品位矿和极贫矿,将磁铁贫矿分为上部层和下部层[2]。上部层的磁铁贫矿一般较薄,为1m~34m;下部层的磁铁贫矿一般较厚,为15m~72m,且矿石品位有所增高。矿体具有浅部略薄、中间厚、向深部逐渐尖灭的特点。

3.2 Fe13矿体特征

位于区内东南角,属南部铁矿带,钻孔控制标高-82m,控制埋深846m。矿体走向推测为8°,倾向西,倾角约72°。根据地表磁异常分布、钻孔三分量的旁侧异常及钻孔所见的地质特征分析,矿体可能为一紧密的同斜向斜,并被断裂切割和二长花岗岩侵入,矿体形态复杂。推测矿体长约100m。综合控制钻孔地质特征、磁异常分布及钻孔三分量的旁侧异常特征分析,矿体在5线向南可能延至3线附近,向5线以北也有延伸。

4 矿床成因

本区铁矿产于鞍本地区中太古代含角闪石类硅铁建造中,赋矿岩层为太古界鞍山群茨沟岩组变质岩系,经历了中晚太古代的区域变质作用。变质作用将原来的硅铁质、泥质、钙碱质火山沉积岩改造成一套由(透闪)阳起磁铁石英岩、角闪质岩(斜长角闪岩)、长英质岩(黑云斜长片麻岩-由早中太古代钠质花岗岩变质而成)组成的变质岩石组合,变质程度中等,变质相为绿帘角闪岩相。

太古代硅铁建造形成阶段是一次十分重要的陆壳形成时期,又是一次条带状硅铁建造主要成矿作用时期。在中、新太古代时期古陆壳薄而易碎,受拉张性深大断裂切割成众多的海盆,大量基性、中酸性火山喷发岩堆积,形成新生的海底洋壳(下绿岩带)。成矿物质沉积方式是由于下伏岩浆房热源或海底同生断裂作用下,海底热液对流循环从新生洋壳中(萃取)淋滤出铁和硅等元素,以热泉或喷气作用方式代入海盆地内,经化学沉积作用形成硅铁建造,属于海底热泉喷流式化学沉积型。之后陆壳形成过程中又经历了多期大型构造的挤压碰撞和俯冲及花岗质岩浆活动等演化作用。硅铁建造层遭受了区域变质韧塑性变形作用改造,呈现出各种形态的残留体被包裹在片麻状奥长花岗杂岩体内。

根据综合研究及上述成矿地质构造环境等特点,本矿床属于沉积变质改造型矿床,即“鞍山式铁矿”。

太古界鞍山群茨沟组地层是本区“鞍山式”铁矿的赋存层位,故鞍山群茨沟组地层的存在是本区找矿的前提。铁矿石具有强磁性,可以引起磁异常,其他岩石不具磁性或具弱磁性,在地表存在铁矿露头或铁矿埋深不大的情况下可引起很强的磁异常,在铁矿埋深较大的情况下,可以引起低缓磁异常。可根据磁异常所处的地质背景解释异常是否由铁矿引起,从而利用磁异常进行找矿。地表铁矿露头、铁矿转石等均属直接找矿标志。