基于土地利用变化的1987-2017年胶州湾潮滩湿地时空特征及成因分析

2020-10-21王志成高志强

王志成, 高志强

(1.中国科学院 烟台海岸带研究所, 山东 烟台 264003; 2.中国科学院大学, 北京 100049)

潮滩湿地连接着海洋和陆地,是海洋和陆地之间的过渡地带,是海洋和陆地进行物质交换的重要平台[1],也是全球“蓝碳”的重要组成部分之一[2],此外,潮滩湿地也拥有着丰富的生态资源,可以为鸟类提供栖息地,为两栖动物提供繁殖地[3]。随着我国改革开放后经济的不断发展,沿海潮滩湿地面积不断减少,利用遥感技术监测潮滩湿地已成为学者的研究热点,苏岫等[4]构建了生态承载力评价体系并对长江经济带附近的滩涂生态承载力进行评估;张媛媛等[5]利用遥感水边线最外边界方法对2009—2017年的江苏近岸潮滩进行提取并进行变化分析;彭小家等[6]基于遥感数据对乐清湾海岸线进行提取并计算了滩涂的转化规律,分析了海岸线和海岸湿地变化的驱动力;杨慧等[7]利用三期遥感数据并通过相同潮位对比分析法对胶州湾30 a的潮间带面积变化以及质心的时空分布进行分析;王小丹等[8]利用相同潮位分析法对曹妃甸地区潮间带的演变特征进行了分析;Yagoub等[9]通过多时相Landsat卫星数据评估和量化了阿拉伯联合酋长国首都阿布扎比市海岸带的土地利用变化情况;Misra等[10]通过遥感数据对印度Gujarat南部地区1990—2014年的土地利用变化情况以及潮滩湿地变化情况进行了研究分析。然而,很少有学者从土地利用变化的角度对近30 a胶州湾潮滩湿地的时空特征以及成因进行研究,因此本文采用面向对象分类的方法对遥感数据进行分类以得到胶州湾周边地区近30 a的土地利用变化信息,随后利用潮位校正模型对土地利用类型中的裸潮滩进行校正以得到真正的潮滩湿地空间分布范围,最后基于土地利用变化信息,分析胶州湾潮滩湿地的时空特征及其成因。本文可为胶州湾潮滩湿地的可持续开发与管理提供数据与技术参考。

1 研究区概况

研究区为胶州湾及其周边地区,位于山东省胶东半岛的南部,经纬度范围分别为119°51′—120°47′E,35°42′—36°29′N,面积约为7 287 km2。其行政区包括青岛市区、黄岛区、胶南市、胶州市以及即墨区。气候为温带季风性气候,一年中的最低温度为-6℃,最高气温为29℃。地势南高北低。研究区内的主要土地利用类型为耕地、建设用地以及林地,而潮滩湿地面积较小。我国实行改革开放政策后,研究区内的人口数量迅速增长、经济快速发展,土地利用与覆被格局发生了剧烈变化,陆地边界不断向胶州湾内部推进,造成潮滩湿地不断变化。因此有必要从土地利用变化的角度对研究区近30 a的潮滩湿地变化状况进行研究。

2 研究方法

2.1 数据来源

研究所用数据分为潮汐数据和遥感数据,潮汐数据从海事服务网获取得到,海事服务网的网址为:https:∥www.cnss.com.cn/tide/。

遥感数据为Landsat TM/ETM+/OLI数据,数据均从地理空间数据云网站(http:∥www.gscloud.cn)下载获得,为Level1T地形矫正影像。空间分辨率为30 m,数据的云量小于5%,时间覆盖范围为1987—2017年,且影像成像时间为每年的10—11月份,时间间隔为6 a。

2.2 土地利用变化信息与潮滩上边界提取

由于面向对象的分类方法克服了传统基于像元分类方法“椒盐效应”的缺点,并且能够充分利用空间信息(如:对象之间的空间位置关系、纹理结构等),因此数据预处理(辐射定标、大气校正以及研究区裁剪)完毕后,利用eCognition 9.0软件对影像进行多尺度分割以产生影像对象,采用面向对象的方法对影像进行分类,将遥感影像中的地物所对应的土地利用类型分为耕地、建设用地、草地、林地、裸潮滩、道路、裸地以及内陆水域。分类完毕后,利用updating和backdating方法对分类结果进行修正[11],同时对裸潮滩上边界进行目视检查和人工修正[12],最后对分类结果进行精度评价[13],分类结果的总体精度大于84%,满足后续研究分析的精度要求。此时,土地利用类型中的裸潮滩的上边界即为本研究所要提取的潮滩湿地上边界。而裸潮滩的下边界只是卫星成像时刻的瞬时边界,并非本文所需的潮滩湿地下边界,因此需要进一步对潮滩湿地的下边界进行提取。

2.3 潮滩湿地下边界提取

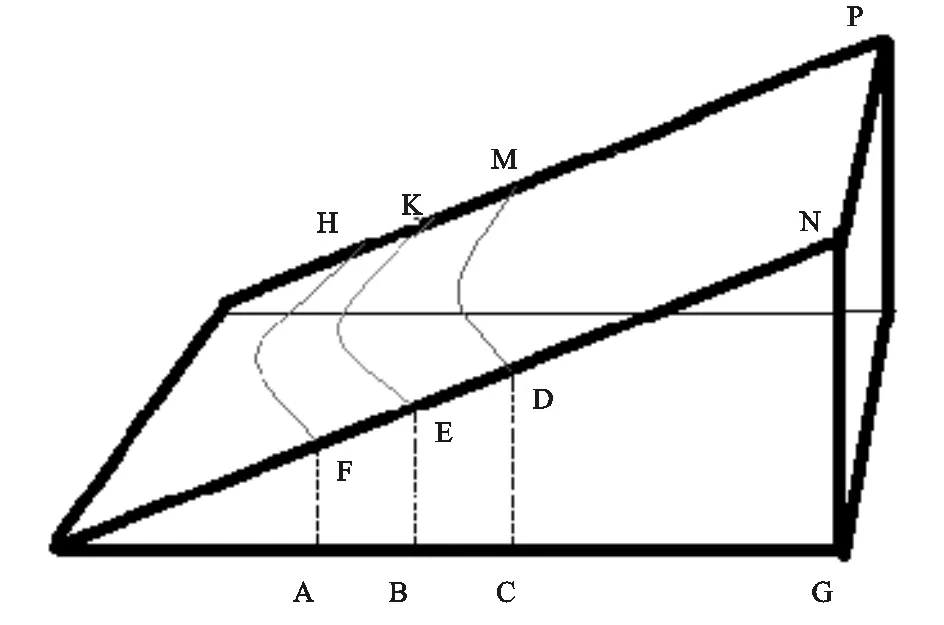

式中:LAB,LBE,LAF,LBC,LCD分别为线段AB,BE,AF,BC,CD对应的长度。其中,水边线与相邻水边线之间的距离LBC通过ArcGIS软件中的量测工具获得,通过查询潮汐表获得每1年前50名最低潮高,并将其求平均获得平均低潮位线对应的潮位高度LAF,而水边线或瞬时水边线对应的潮位高LBE,LCD则通过实时水边线潮位高程计算公式[14]获得。LAB计算完毕后,通过ArcGIS中的Buffer工具生成缓冲区得到潮滩湿地的下边界。

图1 潮位校正模型[15]

由于潮滩湿地的下边界受到人类活动的影响小,主要受到自然因素的影响,因此本文认为通过计算获得的潮滩湿地下边界在空间分布上应趋于一致。而2017年2月11日获取的数据所对应的瞬时潮高为3 cm,该年的平均低潮位为-1.66 cm,二者极其接近,通过计算得到2017年2月11日的LAB为55 m,本文以2017年计算得到的潮滩湿地下边界为基准,对其他时间的潮滩湿地下边界进行校正。

2.4 围填海信息提取

通过ArcGIS软件中的叠加分析工具,对相邻时期的潮滩湿地的矢量数据以及土地利用变化数据进行叠加分析,得到导致胶州湾近30 a潮滩湿地发生变化的围填海信息。对围填海之后的各土地利用类型面积进行统计,得到围填海土地利用结构信息。

3 结果与分析

3.1 近30 a胶州湾周边土地利用变化

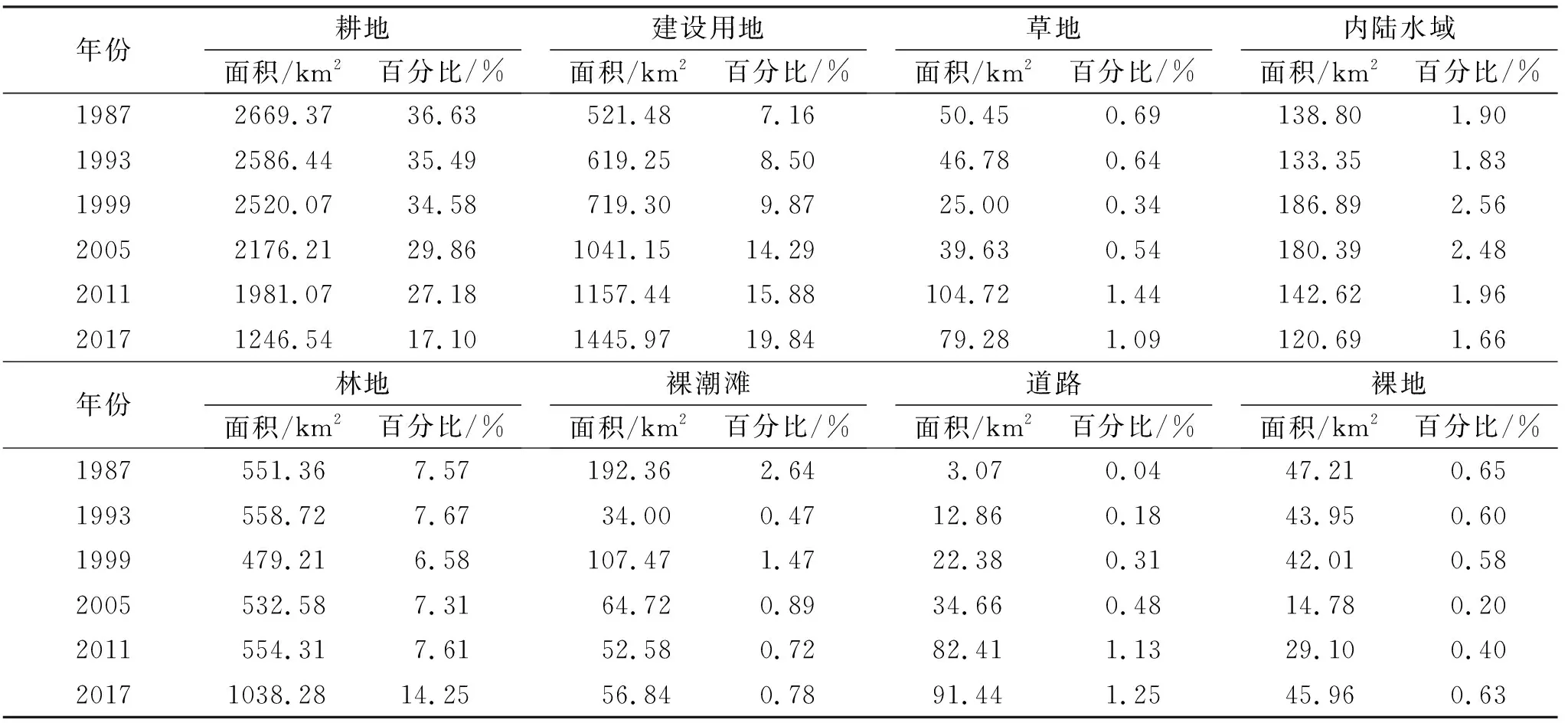

胶州湾及其周边地区近30 a来的土地利用变化情况见表1,土地利用类型的空间分布见图2,主要表现为:耕地面积不断减少,由1987年的36.63%减少到2017年的17.10%,面积总共减少了1 422.63 km2;建设用地面积不断增加,由1987年的7.16%增加到2017年的19.84%,面积总共增加了924.49 km2;道路面积不断增加,由1987年的0.04%增加到2017年的1.25%,面积总共增加了88.37 km2;草地以及内陆水域的面积呈现“减少—增加—减少”的变化趋势;林地面积呈现出“增加—减少—增加”的趋势;裸地面积则呈现出“减少—增加”的趋势。由于裸潮滩为卫星成像时刻的潮滩,并非实际潮滩湿地,因此在此处不予讨论,将在下文进行讨论分析。

表1 研究区1987-2017年土地利用类型面积及占比

3.2 近30 a胶州湾潮滩湿地时空特征分析

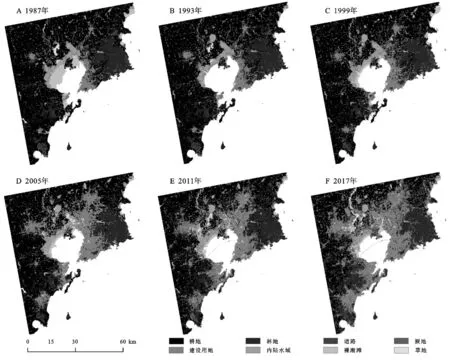

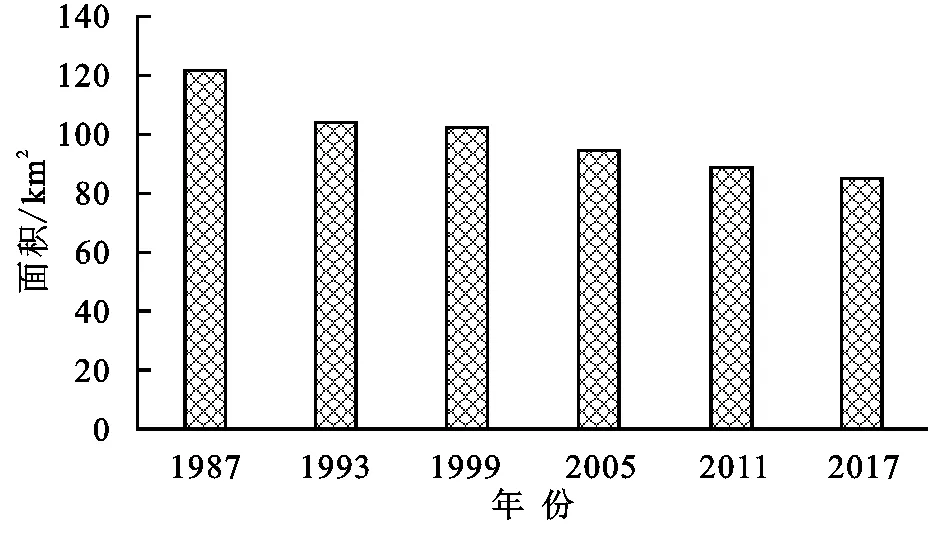

对潮滩湿地下边界校正完毕后,利用ArcGIS软件制作潮滩湿地的空间分布图(图3—4)、统计近30 a潮滩湿地的面积(图5)以及潮滩湿地上边界的平均推进速度(图6)。

图2 1987-2017年研究区土地利用类型的空间分布

1987年胶州湾的潮滩湿地面积最多,高达122.27 km2,该年的潮滩湿地分布广泛,集中分布于胶州湾的西岸、北岸以及唐岛湾沿岸;1993年与1999年的潮滩湿地面积分别为104.03,102.73 km2,这两年的潮滩湿地空间分布范围大致相同,集中分布于胶州湾的北岸以及唐岛湾沿岸,有少量的潮滩湿地分布于胶州湾西岸;2005年与2011年的潮滩湿地面积分别为94.73,89.09 km2,主要集中分布于胶州湾北岸以及唐岛湾沿岸,而胶州湾西岸的分布范围变小;2017年潮滩湿地面积最少,为85.31 km2,主要集中分布在胶州湾北岸以及唐岛湾沿岸。

潮滩湿地上边界在1987—2017年30 a间向胶州湾内部推进,且近30 a的平均推进速度呈现出“减慢—加快—减慢”的趋势,1987—1993年的平均推进速度最快,约为42 m/a,而该时间段的青岛墨水河入海口处以及前湾港处的推进速度最快,为120 m/a;1993—1999年的平均推进速度约为15 m/a;1999—2005年的平均推进速度约为25 m/a,该时间段的唐岛湾沿岸的推进速度最快,最快推进速度约为135 m/a;2011—2017年的平均推进速度与2005—2011年相比有所减慢,平均推进速度分别为31,29 m/a。

图3 1987-2017年研究区潮滩湿地的空间分布

总之,胶州湾近30 a来的潮滩湿地面积不断减少;潮滩湿地上边界随着时间的推移不断地向胶州湾内部推进,年平均推进速度则呈现出“减慢—加快—减慢”的趋势。

图4 典型年份潮滩湿地的空间分布

图5 潮滩面积统计

图6 潮滩上边界推进速度

3.3 潮滩湿地变化原因分析

根据胶州湾近30 a的土地利用类型以及潮滩湿地分布的矢量数据,通过ArcGIS软件对而二者进行叠加分析得到近30 a胶州湾地区潮滩湿地变化的主要原因。

如图7所示,围填海活动是胶州湾近30 a潮滩湿地变化的主要原因,胶州湾近30 a围填海面积呈现“减少—增加—减少”的趋势。1987—1999年的围填海面积逐年减少,由1987—1993年的围填海面积16.36 km2减少到1993—1999年的最小面积4.30 km2;1999—2011年的围填海面积则逐年增加,在2005—2011年,面积达到最大,为19.32 km2;2011—2017年,围填海面积则呈现减少趋势。

图7 1987-2017年两种形式围填海的空间分布

通过结合近30 a的胶州湾周边的土地利用类型,进一步将围填海活动分为:潮滩湿地向养殖池转变、潮滩湿地向陆地转变。养殖池面积在1987—2011年逐年减少,其中1987—1993年的养殖池面积最大,高达11.59 km2,而在2005—2011年养殖池的面积最小,为0.66 km2,在2011—2017年面积有所增加,由0.66 km2增加到4.70 km2;填海造陆面积在1987—2011年则逐年增加,在2005—2011年,造陆面积达到最大,高达18.66 km2,在2011—2017年则有所减少,由18.66 km2减少到4.26 km2。

就两种围填海活动的空间分布而言,潮滩湿地向养殖池的转变在1987—2017年30 a间,集中分布于胶州湾北岸,少量分布在胶州湾西岸以及唐岛湾沿岸;潮滩湿地向陆地的转变在近30 a间则集中分布于胶州湾东北岸、西岸的黄岛区以及唐岛湾沿岸。

3.4 围填海土地利用结构分析

从表2可以看出,围填海所形成的陆地的土地利用方式主要分为建设用地、草地、裸地以及内陆水域。1987—1993年主要的围填海土地利用方式为建设用地和内陆水域,二者占比分别为73%,25%,而草地和裸地的占比总共为2%;1993—1999年建设用地、裸地以及草地成为主要的土地利用方式,占比分别为62%,25%,13%,在该时间段没有内陆水域;1999—2005年,建设用地、内陆水域、裸地以及草地的占比分别为80%,13%,6%,1%;2005—2011年,建设用地占比最大,高达79%,草地、裸地以及内陆水域的占比分别为5%,5%,11%;2011—2017年,大部分围填海陆地转移到了建设用地和草地,转移比例分别为41%,51%,8%的围填海土地向裸地以及内陆水域发生转变。

1987—2011年的24 a间,建设用地在4种土地利用类型中占比最大,是胶州湾围填海活动主导的土地利用类型,内陆水域、裸地以及草地次之;2011—2017年,草地占比最大,成为该时间段围填海活动主导的土地利用类型,建设用地占比则位于草地之后。

表2 围填海所形成陆地的土地利用结构 %

4 结 论

(1) 近30 a的土地利用变化明显。耕地面积占比最大,其次为建设用地和林地的面积。耕地面积不断减少;而建设用地以及道路的面积不断增加;林地面积则呈现出先减少后增加的变化趋势;其他土地利用类型的面积变化则呈现出上下波动的趋势,无规律可循。

(2) 胶州湾区域潮滩湿地在1987—2017年这30 a间不断减少,且减少速度随着时间的推移,逐渐减慢。而潮滩的上边界随着时间的推移,不断向胶州湾内部推进,年平均推进速度呈现出“减慢—加快—减慢”的趋势。

(3) 围填海活动是研究区近30 a潮滩湿地变化的主要原因。1987—2017年围填海面积变化呈现出“减少—增加—减少”的趋势;围海养殖和填海造陆是研究区围填海活动的两种主要形式,围海养殖主要分布在胶州湾的北岸,而填海造陆分布于胶州湾东北岸、西岸以及唐岛湾沿岸。

(4) 建设用地、草地、裸地以及内陆水域是围填海活动主要的土地利用方式。1987—2011年,建设用地占比最大,而2011—2017年,草地占比最大,建设用地占比次之。