钱学森之问与科研创新人才培养

2020-10-20刘邦魁邓成

刘邦魁 邓成

摘 要:本文从钱学森之问入手, 剖析西南联大和卡文迪许实验室的成功经验;从李约瑟难题入手,解析了古代东西方自由人性的差别,推导出科研创新人才培养的关键是优势科研带头人带领的充满自由人性的科研组织氛围。

关键词:钱学森之问;李约瑟难题;科研创新人才培养

在温家宝总理2005年看望钱学森时,钱老曾感慨说:“这么多年培养的学生,还没有哪一个的学术成就,能够跟民国时期培养的大师相比。”“为什么我们的学校总是培养不出杰出的人才?”。这就是著名的钱学森之问。

1民国时期学校到底有什么?

从硬件设施上讲,民国时期的学校可谓是一穷二白。而反观现在我们高校,教学硬件设施已趋于一流,尤其是理工科类院校2010年后兴建起的教学楼更可谓是奢华。另一面,从教师、教管人员这类软件人员的配备上来看,却是捉襟见肘。真正意义上的大师更是凤毛麟角,援引原清华大学副校长施一公的话来说,就是从事科研的“老师们没有把心思放在教育、育人上,学生也没把心思放在科学、报国上”。此话虽一竿子打死一船人之嫌,但却侧面反映出科研型导师普遍想当“企业家”、老板,资质好的尖端学生乐于转行入金融业,普遍梦想挣快钱的现状。

反观民国时期的代表学府——西南联大,唯一有的,就是大师。由北京大学、清华大学和南开大学三校组成的西南联大,其教员都在各自领域的卓有建树,如陈省身、王竹溪、饶毓泰、华罗庚、吴大猷、黄子卿、叶企孙、朱自清、罗常培、袁复礼、陈寅恪、冯友兰、吴有训、赵九章、顾毓秀、孙云铸、沈从文、周培源、梁思成、金岳霖、王力、陈岱孙、闻一多、钱穆、钱钟书、费孝通、吴晗、朱光潜等。

西南联大除拥有用心教授学生的老师,还有自由的学术氛围。例如,大多数老师都可以自由制定自己的教案,学生也可以自由发问,约束甚少。

在大师和自由氛围的簇拥下,同时内忧外患现状激励了同学们主观能动性,加上人才资源集中效应的发挥,一大批好苗子相继成长为各自领域大师。

2卡文迪许实验室的科研带头人

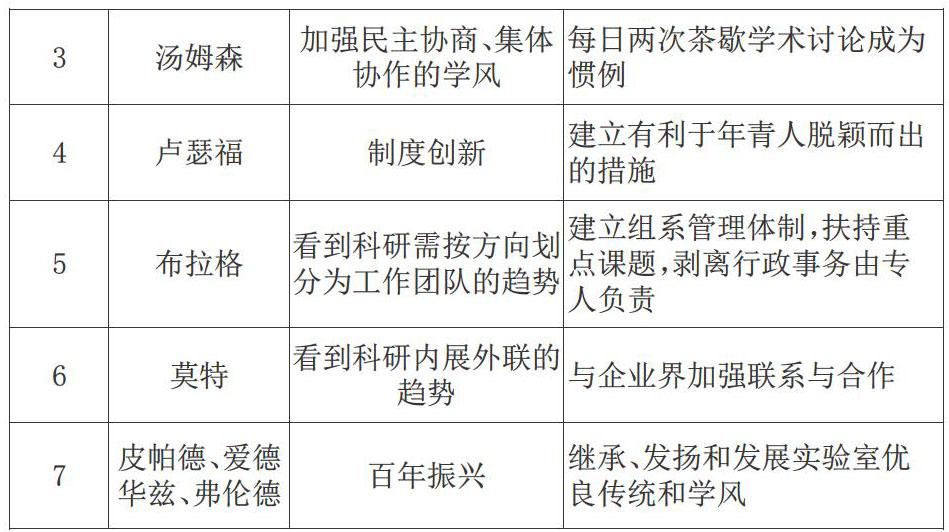

集一群大师难,选任一个合适的科研带头人却相对容易。表1列出了卡文迪许实验室历任主任的情况,从中可见,每一个时期,都有一位了不起的实验室主任。卡文迪许实验室从建室之初就确立了“教授负责制”,即实验室主任一旦由剑桥大学评议委员会投票选出后,外界就不再干涉实验室的发展了。

实验室主任的选择非常的慎重。候选人必须是一流的物理学家,同时还必须满足三个条件:科学上成就卓越、有能力使实验室高效运转、有国际声誉和威望。主任到任后的任期为五年,五年后可经剑桥校评委会投票而连任。

3李约瑟难题与自由人性

最早隐示出我国自由人性不足的,是英国著名学者李约瑟,其著作《中国科学技术史》第15卷中提到:“尽管中国古代对人类科技发展做出了很多重要贡献,但为什么科学和工业革命没有在近代中国发生?”。这就是著名的李约瑟难题。西方自古崇尚追求人性,在古希腊人眼里,科学只是通往自由人性的基本教化方式。而东方中国一脉相承的天人合一后哲学境界,却阻碍了群众对物体的隔离、分类、特征提取和定量分析。于是,在近300年,西方积累起了可以广泛传播的科学技术,而东方继续延续靠经验代代相传的技术积累路线,传播受限、失真严重,最终大多失传。

虽然我国通过改革开放40年的努力,已积累起了庞大的科学技术体系,但就自由人性的理解,,仍需深入,尤其时在科研创新领域。

4结束语

援引卡文迪许实验室学生张文裕一句化:“一个研究单位的好坏,不在于出一两个人才,而在于建立一个优良的科学传统和学术环境。”即选择合适的科研带头人、营造充满自由人性的科研氛围和传统,或许是我们回答钱老提问的一种较好方式。

参考文献

[1]姜联合,袁志宁.借“钱学森之问”探讨我国科技创新人才早期培养模式[J].科普研究.2011,3.

[2]编辑部.声音.质量与认证.2015,11.

[3]单兰兰.学术自由:建设高水平大学之根本所在[J].中国电力教育.2011,26.

作者簡介

刘邦魁(1985—),男,汉,吉林长春人,硕士,工程师;研究方向:安全通信中的嵌入式模块。

通信作者:邓成(1985—),男,汉,四川乐山人,硕士,工程师;研究方向:宽带移动通信安全、人工智能在通信安全中的应用。