高山汉族群岛中的壮族岛

2020-10-20黄凌智黄家信

黄凌智 黄家信

【摘 要】碑文、族谱等民间文献记载桂西高山汉迁出、迁入的具体时间和地点,地契等则反映民族竞争中高山汉如何进入壮族田峒,进而取代壮族,最后形成高山汉族群岛。香维屯壮族在语言、婚姻、性格等方面,竭力维护族群边界,避免汉化。清代以后,由于周边地区不断汉进壮退,现代香维屯已成为高山汉族群岛中的壮族岛,成为区域互嵌式民族居住空间和民族关系的“岛中岛”。

【关键词】族群岛;高山汉;壮族

【作 者】黄凌智,广西民族大学民族学与社会学学院壮学与瑶学专业硕士研究生;黄家信,广西民族大学民族学与社会学学院教授,博士生导师。广西南宁,530006。

【中图分类号】C958 【文献标识码】A 【文章编号】1004-454X(2020)04-0117-009

人类学关于岛的研究丰富多彩。既有岛屿文化的研究,也有族群岛的研究。国内学者麻国庆在《人类学视野下的岛屿与世界》一文中认为,岛屿文化有开放性、稳定性和无国界的特点。[1]西方人类学界对岛屿文化的研究如马林诺夫斯基对特罗布里恩德岛、拉德克里夫·布朗对安达曼群岛、玛格丽特·米德对萨摩亚群岛的研究等早已成为经典。研究者以人类学的理论和方法,对岛屿、岛链和岛屿世界进行田野调查,展示了岛屿社会的文化多样性,丰富了人类文明类型。在族群岛的研究中,研究者把地理学的岛屿概念与人类学的族群概念结合起来,论述处在异族群之中的更小族群。这方面的研究起步较晚,迄今为止,一些核心概念都还在探索之中。吴申玲把贵州屯堡文化称为文化孤岛,周大鸣、吕俊彪研究广西临江平话人时使用“族群孤岛”一词,郑一省研究泰国勿洞华人社会也使用“族群孤岛”,胡明文、古新仁研究江西3个畲族移民村落使用“移民孤岛”,曹大明研究赣南山区使用“畲族孤岛”,这些研究者都使用了“族群孤岛”概念。徐杰舜研究广西的高山汉、贵州的屯堡人、福建的惠安人等汉族支系,黄家信研究广西田林县高山汉,周耀明研究贵州屯堡人,章卫玲研究广西兴业县壮族,王晖研究桂西北环岑王老山族群关系,他们都使用“族群岛”概念。2012年,邓玲在其博士学位论文《海南家谱与汉文化南迁研究》中,称海南岛为“移民岛”。2018年,国家社会科学基金重大招标项目“中国南方明清以来汉族‘移民岛的人类学调查”,西南大学田阡中标。无论汉族还是少数民族,无论使用“族群孤岛”还是“族群岛”,都是一些特殊群体自我建构和维持边界的动态过程,对于理解互嵌式民族居住空间和民族关系都有重要参考价值。岛一般指被江、河、湖、海等水域环绕所形成的陆地,本意已含有单独、独立、孤立,加“孤”字可能是多余的。因此,笔者主张使用“族群岛”而不用“族群孤岛”。

吴和培、罗志发、黄家信所著《族群岛:浪平高山汉探秘》[2]揭开了桂西北最大的高山汉族群岛田林县浪平乡的神秘面纱,内容较为丰富,也有一定的理论分析。但是,关于高山汉如何进入该地区?原来的世居民族——壮族为何消失?该书只有零星叙述。其实,这两个问题也是壮、汉民族关系史上重要的疑问之一。关于广西民族人口比例,明代有许多官方记载“蛮七民三”,1953年第一次全国人口普查变为大约“汉七少三”,近600年之后汉族与少数民族的人口比例为何发生逆转?通过较多的个案研究,或许能回答这些问题。2020年1月,笔者到田林县浪平镇香维屯、乐业县逻沙乡进行田野调查,结合近年来对该地区的持续研究,拟解剖清代以来桂西“汉进壮退”现象。

一、汉族迁入形成高山汉族群岛

明代,泗城岑氏土司管辖今百色市西北凌云、乐业、田林、西林、隆林5个县(自治县)全部及右江区北部,今黔西南布依族苗族自治州的册亨、望谟、罗甸、贞丰等县的全部或部分,今河池市天峨、凤山2县西部少数地方。清代,泗城府管辖原泗城岑氏领地除南盘江以北之外的地方。雍正五年(1727),泗城岑氏土司改土归流。此后,清廷授予岑氏八品奉祀官,继续享有管理泗城周边壮族、瑶族、汉族的一些特权。泗城地区以岑王老山为中心的高寒山区,以今田林县浪平镇、平塘乡,乐业县甘田镇、逻沙乡,凌云县逻楼镇、加尤镇、泗城镇等地区为核心的喀斯特石山区,由于自然条件恶劣,缺少水源,不适合种植水稻,基本无人开发。明清之际,随着玉米、红薯等旱地作物的普遍推广,湘、鄂、川、黔等省汉族逐渐迁入泗城地区的高寒山区和喀斯特石山区,定居若干年之后,憑着良好的经营理念、财富积累和对国家法制的了解,逐渐购买原属壮族所有的水田、荒滩、荒山、宅基地、菜园等土地资源,实质进入壮族世代居住的田峒村落,进而取代壮族,形成如今桂西北众多的高山汉族群岛。其中,以田林县浪平镇为典型,高山汉人口众多、比例最高。

汉族如何进入泗城地区?近年来,高山汉部分姓氏开始编修族谱,大多数家族都已为始迁祖立有墓碑,加上公共交通条件的极大改善,通过搜集墓碑文和族谱等民间文献,基本上可以追溯高山汉的族源。

在田林县浪平镇至平山村公路弄坝村茅坡段的右侧坎上,有当地簸所屯吴氏始迁祖吴之弟墓,开头刻有“烈祖之弟,兄弟三人,起祖湖北施南府宣恩县大保坪,来到广西泗城府凌云县坳半亭簸所处,创业兴家,子孙千枝百叶受考而生,水有源头树有根,祀奉先祖万古长存。”2018年11月20日立碑。其子吴世才,传吴正芳、吴正明,传邦高、邦科、邦志、邦现、邦和,传开锦、开佑、开进、开庭、开臣、开培、开祥,传太章、甫、朋、蛟、明、广、清、岩、怀、銮、富、贵、能、芝,往后是明、伦2辈。2020年1月笔者考察期间,正好遇到年约五旬的吴明条夫妇正在拜祭,其子今年参加高考,吴之弟后代大多数居住在祖坟附近的弄坝村簸所屯。从吴之弟到伦字辈共8代,约160~180年。吴之弟墓右侧,有一块立于道光十八年(1838)的吴门杨氏墓碑,是吴世武为其母所立,杨氏应是吴之弟同辈的嫂子或弟媳。弄坝村为该喀斯特石山区的核心区,吴氏从湖北迁入之后约200年,人口繁衍较多,大多数一直在此定居,不再外迁。

乐业县逻沙乡仁龙村堡上屯,往逻瓦村公路下边山脚,当地人称为“大树脚”的旧屋基,是汉族迁入逻沙坝子最早的落脚点。如今还保留有屋基遗址和一些旧墓。其中,有最早迁入的杨有仁墓。该墓只立有一块孤零零的墓碑,坟堆及附属物无存,墓主体与周边屋基齐平。碑文开头记载“吾祖也,原籍在于贵州大园子生长人氏,后迁移广西泗城府凌云县管下逻沙亭小地名田坝子居住,然后亡于本村吉年吉月吉日吉时,在家一梦告终,因年稀代,垂碑于后裔”。记载刻碑时间的地方已缺,但还清晰保存有“岁在丁巳”,结合墓碑正中有“前清”,可以断定此碑应刻于民国丁巳年(1917)。其子杨再凤,往下是正、通、光、昌字辈子孙的名字。到立碑时,杨家已有6代,约120年,估计杨有仁是清乾隆末到嘉庆初从贵州迁到逻沙居住。据当地村民介绍,他们先是住在石山?场,因经营得法,积累财富,购买壮族水田,后来才迁入逻沙峒,最初定居边角,慢慢往峒中央、场坝(即街圩)渗居。

乐业县逻沙乡仁龙村半坡屯,在公路坎上有一露天泉水井,井上边有黄杨氏“正魂墓”,开头说“原命生于嘉庆辛酉年(1801)十月十一亥时,贵州铜仁府笃螺司管石板溪生长人氏,得年春光三十七岁止矣。道光戊戌年(1838)九月二十三亥时于广西泗城府凌云县管下逻沙□亭村小地名大塆寿终”。同治甲戌年(1874)二月十九日立碑。杨氏在贵州铜仁出生,不知是随夫黄氏从贵州迁入逻沙的第一代?还是小时候随家人来到逻沙,成长之后才嫁给黄氏?她还住在山?里,年轻去世,不知何故。

黄国彬,1941年生,逻沙乡逻瓦村人,他整理的《黄氏宗族谱》手抄本,在“碑文”里录有迁入始祖墓碑文:“吾始祖黄尚忠系四川省酉阳州彭水县茅草街苏市巷香树屋基人氏,于吉年吉月吉日吉时生长在原籍居住。时因天下红巾作乱,图后继有人,黄尚文、黄尚中、黄尚举离四川奔广西泗城府凌云县逻沙乡逻瓦弄或村黄家峝子居住”。墓在龙南村文家坪大路边。依其字辈尚、朝、庭、乾、坤、通、国、秀、文、武,黄国彬是第七代,在黄家峝子出生,他父辈及前代在逻瓦村买有水田,两地步行要4个多小时,往返不易,多年经营之后,在他2~3岁的时候,搬到逻瓦坝上。如今,逻瓦坝上除了一个寨子有10多户壮族居住,其他已全为汉族。壮族“大部分人讲汉话了”,说明正在汉化过程中。

吴德贵,76岁,逻沙乡仁龙村堡上屯人,他藏有《吴世万氏族统谱》,在“广西乐业逻沙坪盘秀三支系”中记载,吴正荣生于1749年,从湖南沅州府芷江县平一里对伙铺江迁广西泗城府凌云县逻沙坪盘,殁于嘉庆丙子年(1816)。妻姚氏,生于乾隆戊辰年(1748),芷江上坪下园人,殁于道光癸未年(1823),同葬逻沙鱼形堡。2005年(乙酉)迁葬周家坪。吴氏迁入有比较准确的时间节点,算起来吴氏从湖南迁入广西乐业已有约250年。

杨正刚,浪平镇江垌村毛拜陀屯人,现在镇党政办工作。他保存有46份家族契约文书,有田地买卖、田地当、坟地买卖、分家、遗嘱等。根据其中一件只保存大部分的族谱片断,上有一段清晰文字“杨再杰,湖北施南府宣恩县管下石虎里一甲小地名中寨坪生长人,殁于乾隆甲申年(1764)七月十四日午时正寝,葬于由(油)茶园,座北南为茔。”后面列有二世、三世、四世,四世光福,不知与毛拜陀杨氏有何关系,材料太少,不好判断。王熙远所著《神巫毛拜陀》叙述杨家早期世系:一世杨正榜,湖北出生,乾隆六年(1741)迁到广西泗城府甘伴亭利方(今乐业县甘田镇利方屯)落业,娶姚氏。二世杨通盛,在利方出生,生活在嘉庆、道光年间。咸丰初年,随儿子光福迁至凌云县西华甲兴隆坪(今毛拜陀)。三世杨光福,道光初出生于利方,成年后与甘田黄姓打官司失败,被逼出走兴隆坪。同治十二年(1873),担任团练西华甲毛拜陀团团长,购置大量田产,殁于宣统初年。[3]197-199

根据杨正刚提供的地契,结合王熙远《神巫毛拜陀》,四世杨昌举(昌礼),光绪初年生,民国二年与浪平央村罗光辉,民国三年、四年、六年及民国戊午年(1918)与央村沈大林、罗光辉、罗有凤购买土地。五世杨胜葵(奎),光绪年间出生,1967年殁,常住央村办田。六世杨秀启,1958年病逝,经常往返央村办田。七世杨再江,大麽(魔)公。八世杨正刚,师范学校毕业。

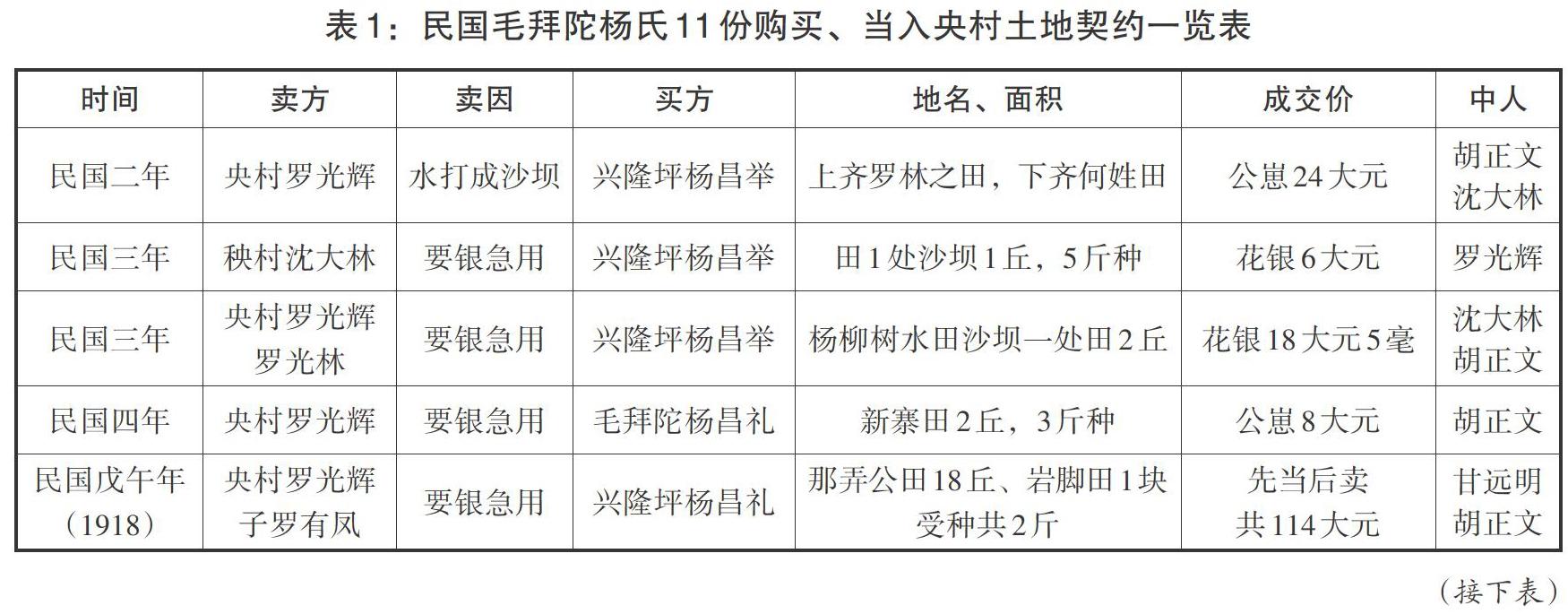

杨正刚收藏的契约文书,与今浪平镇央村村央村屯(俗称正央村)水田、园子、屋基、沙坝等买卖、出当有关的契约文书11份(见表1)。

在契约文书中,罗光辉与罗有凤是父子关系。民国二年(1913)花24元未标明需种子斤数,根据前后所列算10斤,杨柳树水田算3斤,民国十年(1921)那马老河沟15两算6斤。罗光辉家共卖田6次(包括1次长当12年20斤种子),共约63斤种子的水田。当时,该地区大约1亩水田需5斤种,罗家相当于断卖8亩水田,4亩水田当12年。据王熙远书中多次提到,毛拜陀在央村有几十亩水田,估计都是在民国年间,通过正常的买卖方式从壮族人手中买来的,直到现在,这些水田都还属于毛拜陀屯所有,每年正常耕种。

央村峒面积较大,大约200亩水田,几乎与原力洪瑶族乡政府驻地那力峒相当,与同流域共7个村民委的所有田峒相比,无论水田质量还是灌溉条件可能都名列第一。毛拜陀距离央村屯王熙远记为“80里”,从央村走路到浪平街,下文提到20里,步行大约2小时。从浪平步行到毛拜陀至少要3小时。所以,杨家才会在央村买旧屋基起牛棚,下关牛,上可做临时住的地方,以方便每年到央村“飞地”种一季水稻。楊昌举、杨胜奎(葵)父子在央村断断续续经营30多年,即为完全融入铺平了道路,1948年以后杨氏已自称“央村人”“本村本寨”。后来历史发生了一些转折,杨家并未迁入央村。但是,这几十亩田地,他们一直经营。近年来,杨再维长住央村,很少回毛拜陀,靠的是民国杨昌举、杨胜奎父子攒下的基业。

清代,汉族从四川、贵州、湖南、湖北等外省迁入泗城地区。他们先在喀斯特石山区和高寒山区的?场坝子立足,经营多年之后,通过购买田地,逐渐嵌入居住在河边、方便种植水稻的壮族世居田峒。他们善于营生,具备语言先赋优势,与官府交往无碍,自主意识强烈,逐渐“反客为主”取代壮族。从最初偏僻的居住点,扩展成面,进而连片,到中华人民共和国成立初期,基本奠定了若干高山汉族群岛。其中以浪平—平山—逻沙—甘田—浪平包围圈内约200平方公里喀斯特石山区为最大聚居区,是桂西高山汉族群岛的核心部分(见表2)。

以上4县10个乡镇是全百色市,甚至包括崇左市在内的桂西地区汉族人口比例最大的乡镇,是著名的高山汉族群岛。桂西其它乡镇,除了田东县平马镇汉族人口接近50%,大多数乡镇汉族占比很小,许多乡镇汉族只有几十人。

二、壮族退出遗留壮族岛

从清中期开始,汉族不断迁入泗城地区,汉族人口逐渐增加,壮族人口慢慢减少,局部地区的汉族开始取代壮族,成为单一汉族聚居区,典型的有浪平镇央村、浪平等村民委。央村村民委原来至少有2个壮族屯,大约清同治年间(1862~1874)外迁,一个是正央村屯,有个别黄氏迁到下游2公里的那洪屯居住,如今有3户10人左右;另一个是平乐屯,其中有黄氏3兄弟分别迁到那洪屯(今200多人)、利周瑶族乡凡屯(今20人左右)、乐里镇平雄屯(今10人左右)。正央村屯最后一个土生土长的壮族,是杨正刚所藏地契里做中人的姚本发,于二十世纪九十年代去世。姚本发夫妇离世,标志着该村民委范围内完成了汉族取代壮族的过程。从田林、凌云两县分界铜鼓塘到天王庙,甚至更远的小坳、委贵2村民委,全为汉族聚居,不杂1户壮族。浪平村民委广东寨的姚国金从浪平迁到甘田,20多年之后,到那洋屯上门黄氏,葬那巴。国金子绍才、绍芳(到那洪屯上门),传祖丹,传本南,往下是源、茂字辈,那洋屯位于那洪屯下游15公里,如今那洋屯姚家有10户,那洪屯姚家有4户。那洪屯姚家,姚茂帮到香维屯(下文详细叙述)入赘。这些姚氏后人,每年三月三都回浪平坝上祭祀祖先坟墓,但旧坟、新坟都还未立碑。浪平坝上最后一位壮族,是广东寨的姚桂芳,嫁给街上林海波。林海波是玉林人,民国时期来到浪平,为时任浪平乡长玉林人吴少基做警卫。

姚桂芳墓位于广东寨遗址后方半山腰,离坝上约150米。碑文“妣乃朝凤公之次媳。桂芳姚老孺人原命生丙午年十二月廿一日。时系广西泗城府凌云县楞亭广东寨生长人氏,享阳年八十八岁春光止矣。于公元一九九五年乙亥岁七月十八日,在广西田林县浪平乡浪平村场坝屯正病身故。”2000年农历腊月初四立碑。其长子林春生墓位于姚墓左下方的田坎上,“东来原命于公元一九四三年癸未岁四月初二日戌时建生。系广西田林县浪平乡浪平村场坝小地名人氏也,乃玉林县(今玉州区)茂林乡六番大窝塘林氏宗族述堂公号海波居浪平之长子,享阳五十九岁春光止矣。”2008年立碑。1995年,姚桂芳去世,同样宣告全浪平坝上、浪平村民委完全转变为汉族居民区。甚至她父亲广东寨寨主“广三爷”去世,都可算今浪平村民委完全汉化的节点。由于“广三爷”没有留下任何文献,无法确定离世时间,只好以其女逝世时间为标志。

民国《田西县县志》记载,县城(潞城)—三傜60里—香维40里—坳亭20里—浪平60里—九凤15里—塘合15里—甘田20里—乐业60里。从三傜到塘合约150里,除了香维壮族较多,坳亭约有10户壮族,其他全部为汉族。香维—大防30里—平山10里—乐业县逻沙乡估计65里,从三傜到逻沙总计约145里,除了大防一带有木柄瑶,平山有少量的壮族,其他已全为汉族。央村—浪平20里—坳亭60里—香维20里—大宝(保)10里—根标90里,从央村到根标约200里,除坳亭、香维还有壮族,其他全为汉族。从百平(百乐)—板干35里,从百平—香维100里,[4]157计算出板干至香维65里,沿线除了蓝靛瑶大寨子青龙寨(150户),其余全为汉族。

从央村到板干南北约165里(约82公里),从乐业县逻沙到三傜东西约145里(约72公里),在此范围内,除少量的壮族、瑶族杂居,汉族占比达90%以上。这片区域,有一特例,就是香维还保持完整的壮族聚居格局。

香维是2个壮族自然屯的统称。香指上屯,壮语发音“样”,指香火;维,壮语也发此音,可能是扬簸箕的动作,该屯背靠石山,前为长约2公里的香维峒,像簸箕扬弃谷糠。在公务文书、壮族与异族交往中,香维村或香维屯指下屯,即香维村民委驻地,本文按此意使用。这里有大河,屯右边200米,即著名自然景观三川洞的头穿。有方圆约2平方公里的香维峒水田,四周杂有土山、石山,自然条件优越,是壮族人民重要世居地。如今周边汉族形成压倒优势,从正央村到板干的165里纵深线上,唯有香维上、下屯基本保持单一壮族聚居,被认为还能抵制汉化的壮族居民点。

据田林县浪平镇卫生和计划生育办公室提供的数据,截止2019年10月15日,全镇人口33523人,其中香维村984人。与香维村毗连的坳亭村1765人,岩龙村1555人,大保村1298人,委贵村2526人,原龙车乡三邦村,隔着岩龙村的原平山乡政府驻地平山村2160人。香维村位于浪平镇西部,村部所在地香维屯距镇政府浪平圩52公里,距平山17公里。据香维村民委提供数据,全村辖9个自然屯:香维、香维上屯、渭进(委信)、巴朝、巴央、巴薯、芳林垌、查闹、少西。香维屯有117户493人,上屯有34户141人,渭进有18户74人,3屯壮族708人,约占全村人口71.95%。巴朝为蓝靛瑶居民点,有40户169人,占全村人口17.17%。汉族5个居民点人口约占全村人口10%,巴央有8户28人,其它4个屯共有70人左右,规模都较小。辖区总面积46平方公里,耕地面积751亩,人均耕地面积0.76亩,其中水田287亩,人均面积0.29亩,旱地464亩,人均面积0.47 亩。农民收入以养殖和外出务工为主,2017 年人均纯收入4564元。

根据调查,当地人对于壮族和汉族差异,即壮族有没有被汉化,各有看法。

首先,两族长得不一样,体质有区别。平山村新寨屯65岁的岑国梦是壮族,还会讲壮话。他妻子是汉族,听得懂壮话但不会讲。她说,一般外表看不出是什么民族,但是“肉色不一样”。在二十世纪九十年代以前,在浪平街、平山街,除了服饰可以明显区分壮族、汉族、瑶族,肤色也可区分。汉族住在山?里,缺少水源,常干重体力活,肤色干燥粗糙。壮族住河边,肤色细腻。当地木柄瑶、蓝靛瑶居住深山老林,海拔较高,空气湿润,肤色较白。陆美生1说“壮族苗条。汉族父母不帮带小孩,自已背小孩,臀翘,腰大”。汉族以玉米为主食,饭量较大;养猪较多,腊肉往往吃到对年;因海拔高,天气冷,无论男女老少,大多数都长得结实壮硕,个体较胖。岑国梦说汉族称壮族“泥巴脑壳”“烟干脑壳”,壮族称汉族“汉包”“峝巴佬”。

其次,语言,这是壮族与汉族最明显的区别。2007年版《凌云县志》将凌云县壮语分为布楼、布越两大土语,布楼土语以泗城、伶站为代表,布越土语以玉洪、力洪为代表。力洪已合并到玉洪,原力洪瑶族乡壮语至少包括那洪、那力和布丢3个方言岛。那力话即布樓土语,与泗城完全一样。那洪话独一无二,目前还未发现有别的地方与它完全一样的。布丢话有30~40个屯使用,都是清乾隆以后从今河池市东兰县迁来的移民。香维话可能接近布越土语,但是香维人认为他们的语言与布楼土语一样,至少80%~90%相同。布楼土语尾音多“表”,称男子为“那”(net),泗城的人去打工,交代负责煮饭的人“实四那吼”(煮4人饭),煮饭的人不是布楼,听不明白,以为只煮4粒米,实际是要煮4个男子的饭。那洪等布越土语区的人们认为,布楼土语多um(不)、biao(了)、net(个、颗),人类生殖器的粗口话较多;香维土语多mo(语气词)、mie(累、语气词)、na(语气词)。

高山汉凭借语言优势,人才辈出。清光绪年间(1875~1908)浪平坝上瞿家寨瞿尚志考选拔贡,平山村甲梭屯罗长兰于1990年考上清华大学土木工程系,江垌村毛拜陀屯王熙远《神巫毛拜陀》摘取2013年广东省第二届“九江龙”散文奖唯一金奖,坳亭村牛垌屯杨长勋著有畅销全国的《余秋雨的背影》等。香维屯的壮族人才,有何守强研究生毕业现任防城港市博物馆馆长,黄一荷现在广西民族大学法学院读本科等。高山汉重视教育,人才数量和质量远超壮族,这是凌云、乐业、田林3县人们的普遍共识。

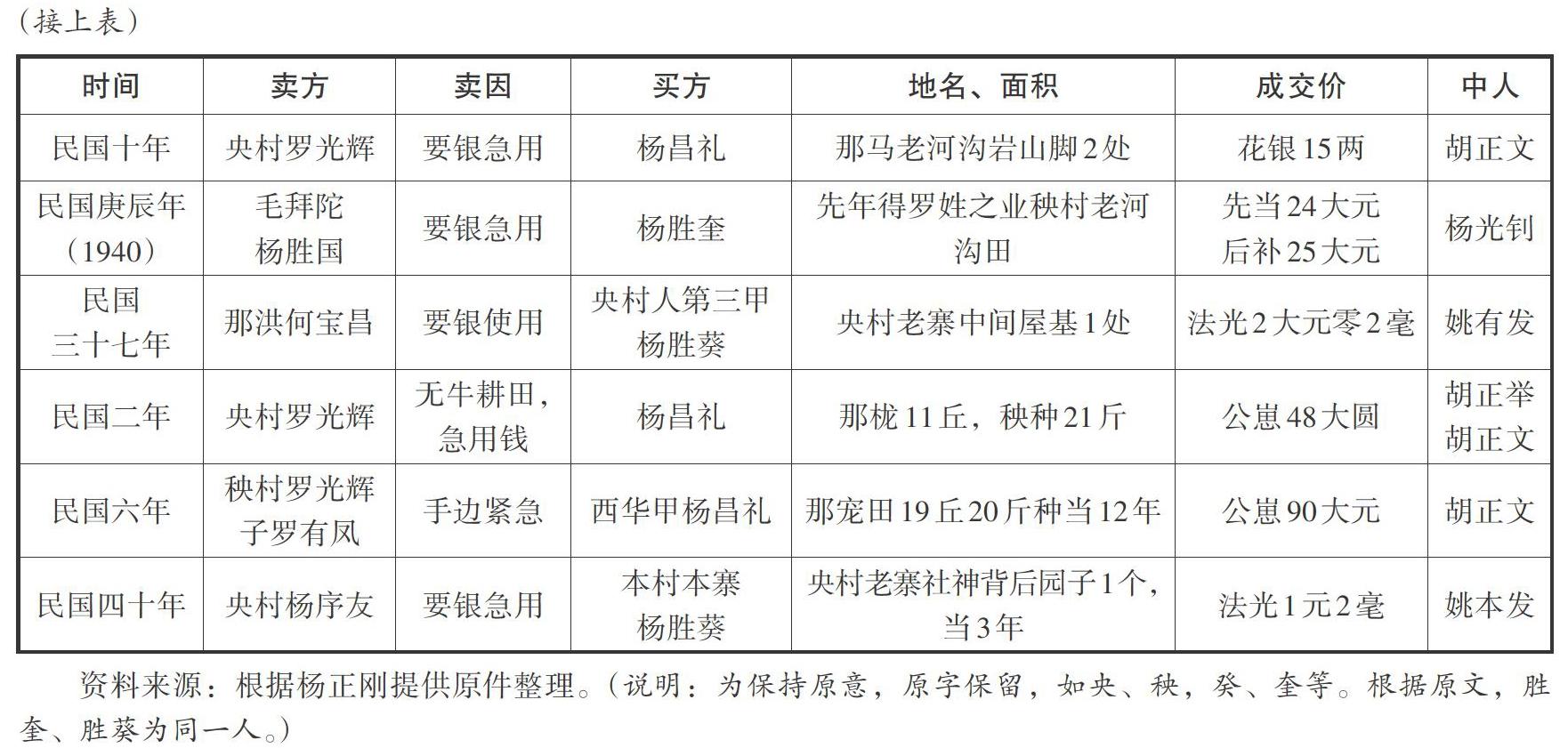

再次,婚姻。香维屯已婚女性174例,其中嫁女158例,占90.80%。本屯内嫁女55人,占31.61%。外女嫁入103人,占59.19%。外男入赘14人,本屯有2男入赘,本屯、外来入赘男共16例,占9.19%。婚姻对象为玉洪瑶族乡的共有32人,占18.39%,其中4人为入赘。婚姻对象为那洪屯的14人,九坡屯10人。与香维有婚姻关系的九坡、东兰、各腾、那贤,讲相同的布丢方言,他们都是清代以后从东兰州迁入凌云县青龙山北面,基本连成一片,号称36寨,非常团结,可视为单一族群。香维上屯、伟信距离很近,山水相连,走路1小时以内,操同一方言,内部通婚较多,属于传统婚姻圈。同为田林县壮族35例,占20.11%,分布较广。

香维屯壮族间通婚最多,有136例,占78.16%。而在二十世纪七十年代之前,香维屯的婚姻应该是族内婚占绝大多数。像香维屯这样的壮族大寨,壮族与瑶族、汉族通婚应该很少,一般都是实在没办法的家庭,才会考虑娶异族女子为妻,或招异族男子入赘,全屯可能会有2~3例,占全部婚姻家庭3%左右。

本屯跨民族通婚38例,占21.83%。其中布依族2例。贵州布依族与壮族比较接近,特别是南盘江沿岸,两族语言、生活、性格基本相同。与瑶族通婚14例,其中平山瑶族10例,她们都是木柄瑶,可能性格、生活方式与壮族比较接近,特别是平山、潞城瑶族乡三瑶村的木柄瑶几乎都会说壮话,容易互相接纳。其中有2例瑶族女子在中华人民共和国成立之前出生,说明通婚较早。有10例女子是1980年以后出生,说明与瑶族通婚较多是最近20年。

本屯与汉族通婚22例,占12.64%。其中中华人民共和国成立之前出生1人,二十世纪六十年代出生2人。1980年以后出生14人。说明绝大部分与汉族的婚姻缔结发生在改革开放以后,随着人员流动增多,交往频繁,民族之间的差异、隔阂逐步缩小,壮、汉通婚开始增多(见表3)。

最后,民族性格。根据香维人的叙述,可把汉族归纳为“三头”。汉族住山头,条件苦,很可怜。但是,深山野岭,土地肥沃,百种百吃。二十世纪六七十年代集体化运动,壮族管理严格,人口多,效率低,易缺粮,青黄不接之时往往要找周边汉族借粮以渡过难关,许多壮、汉之间拜老契、打老同就是这么来的。山?开发时间长了,水土流失严重。乱世之时,汉族都想上山当土匪,掳掠别人,对抗政府。汉与汉不团结,各是各1。壮族住田峒,有大河,人老实,稳扎稳打,相对贫穷。壮族内部团结,互相听话,不打官司,不找官府。历代壮族不到官府告状,不结大冤仇。两族交往,往往壮族吃亏。

汉族重人头。汉族重男轻女,二十世纪八九十年代计划生育执行最嚴的时候,汉族千方百计生男孩,壮族比较听话,不敢过分超生。汉族讲势力,千方百计找钱,改革开放以后,到异地“种茅山”的都是汉族,近几年到广西以外地方赶马驮物出名的“浪平马帮”,绝大多数都是汉族。汉族喜欢当干部,乐于做事,愿意与官府打交道,从国家那里获得的各种资源多于壮族。

汉族滑头,做事情方法多。汉族“吃人”2,为达目的不择手段。汉族人野心大,与人打交道,谁软弱就欺负谁。

例子一:民国年间,香维河发大水,大保一卢姓汉族过不了河,央求一香维壮族带他过河。两人手挽手过河,到河中心的时候汉族人见水势太大,非常害怕,紧紧抱住壮族人,两人被洪水冲走。壮族人水性好,拼命挣脱,自己游回岸边脱险。汉族人被淹死。后来,卢姓亲戚不依不饶,搞到这家壮族破家消难。

例子二:罗修路,在浪平道班工作。他曾祖父到上屯入赘,自食其力,与世无争。修路父亲在上屯生活。有一年,大保汉族下来,问他见到大保水牛吗?壮族人老实,就说“见过”。汉族人要他带路找牛。香维峒较平,方圆2平方公里左右,一下子走到头,没找到水牛。汉族人就捆绑罗氏,逼迫他交出水牛。实在交不出来,就把罗家养的猪拉回大保杀了,用来招待参与活动的汉族人。这事件,壮族认为汉族“无中生有”“野心”。

香维人把汉化称为“变火铺”。汉族火铺一般位于偏厦,四方形,四脚墩,离地面约0.5米,上面安放铁三脚,方便日常煮饭和烤火。壮族火塘把三脚直接安放在地面上,如果是干栏就放置在与居住区齐平的地方。香维人认为龙车、平山已经“变火铺”,坳亭大部分已“变火铺”,迟早要全变。在当地人意识中,除了香维屯(包括上屯),这一大片区域基本上都是汉族。央村、浪平以及许许多多的村民委,全部为汉族。平山一带,只有40岁以上的人还会讲壮话,年轻一代虽然身份证上写壮族,但是已经不会讲壮话。央村、浪平在二十世纪九十年代完全汉化,平山、坳亭、龙车等地方正在汉化,很快就会完全汉化。唯有香维屯,在未来相当长的时间里还不会汉化,还将以壮族岛的形式,镶嵌在浪平高山汉族群岛之中。

三、结语

壮、汉民族关系常研常新。钟文典以数十年调查材料写成《广西客家》,虽然主题为客家人,但不少内容与壮族关系密切,民间文献和调查材料运用得非常多。[5]袁丽红《在互动中走向和谐——壮族与客家关系研究》[6]是国家社会科学基金项目成果,选择田野点较多,同样材料丰实且有代表性。覃德清对柳江县华南紫村壮、汉族群认同做较为深入研究。[7]罗彩娟以桂中象州县纳绿村为例,讨论互嵌式的壮、汉民族关系。[8]还有许多的研究成果,都重视调查材料的收集、整理与运用,这是良好的开端。

明代以后,汉族入桂加速,在清代乾、嘉年间形成入桂高峰,这些迁桂汉族经过一段时间的发展,到民国时期奠定了今天的居住格局。桂西高山汉迁入时间较短,各种族谱、碑刻,甚至口头传说,还可以追溯迁出和迁入地。他们的语言,还保留有较多的原迁出地模样。这就为研究者提供了区域民族历史变迁的丰富材料。

壮族在与迁桂汉族的竞争中,有的已经消失,有的正在消失。只有像香维这样的点,继续保留原生态的壮族文化。除了自然环境因素,香维人顽强维持族群边界,在高山汉族群岛中屹立。现在看来,他们可以继续长期地保持下去,成为区域互嵌民族居住格局的“岛中岛”——高山汉族群岛中的壮族岛。通过对若干互嵌式族群岛的实证研究,或许可以更准确、更完整地书写壮汉民族关系史和区域多民族家园人民史。

(致谢:感谢黄永康、罗杏开、罗泽权、罗泽结、黄国元、姚茂帮、何守强、岑国梦、黄国彬、姚源豪等同志提供了考察帮助及接受访谈)

参考文献:

[1] 麻国庆.人类学视野下的岛屿与世界[J].民族研究,2018(6).

[2] 吴和培,罗志发,黄家信.族群岛:浪平高山汉探秘[M].南宁:广西民族出版社,1999.

[3] 王熙远.神巫毛拜陀[M].桂林:广西师范大学出版社,2011.

[4] 〔民国〕黄旭初,修;岑启沃,纂.田西县县志[M].中华民国廿七年(1938)版,田林县地方志编纂委员会办公室2009年复印注释本.

[5] 钟文典.广西客家[M].桂林:广西师范大学出版社,2005.

[6] 袁丽红,等.在互动中走向和谐——壮族与客家关系研究[M].桂林:广西师范大学出版社,2013.

[7] 覃德清.多重的认同,共赢的汇融——壮汉族群互动模式及其对消解民族矛盾的启示[J].广西民族研究,1999(4).

[8] 罗彩娟.从家族、地域认同到“命运共同体”:传统村落互嵌式民族关系的构建[J].广西民族研究,2020(1).

Abstract:Inscriptions,genealogies and other folk documents record the specific time and place of the migration of the Gaoshan Han into Western Guangxi. The title deeds reflect how the Gaoshan Han people entered the field of the Zhuang people during ethnic competition,and then replaced the Zhuang people,and finally formed the ethnic group islands of Gaoshan Han. In terms of language,marriage and personality,Xiangwei villages Zhuang strives to maintain ethnic boundaries and avoid sinicization. After the Qing Dynasty,due to the continuous advancement and retreat of the Han in the surrounding areas,Xiangwei village has become an ethnic island of Zhuang nationality in the Gaoshan Han ethnic group islands,and an "island in the island" of regional inter-embedded ethnic living space and ethnic relations.

Key words:ethnic group island;Gaoshan Han;Zhuang nationality

〔責任编辑:黄润柏〕