波浪万古痕

——太湖水石艺术馆参观记略

2020-10-15胡雄健byHuXiongjian

文/胡雄健 by Hu Xiongjian

金门联盟的李兄,知我喜石,多次说要带我去看苏州顾建华会长收藏的太湖水石。4月,笔者终于在苏州太湖水石艺术馆里见到了李兄口中的太湖水石。令笔者惊讶的是,这里的太湖水石与我想象的和习见的完全不同:水石不是产状,而是石种。遂引发了笔者的好奇心,为什么太湖石和太湖水石的差别会这么大呢?

一、太湖石和太湖水石因岩性不同导致的审美差异

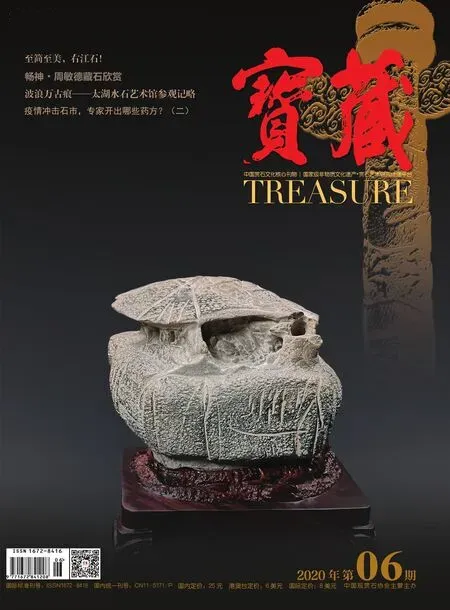

题名:【禅云】 石种:太湖水石

艺术馆内琳琅满目的太湖水石让我大开眼界,它们与以瘦皱漏透为鉴赏标准的太湖石完全不一样。在形状上,太湖水石并不以“瘦”为美,而是以“壮”为美,方正端庄、敦实厚壮。如果将太湖石比作赵飞燕,那么太湖水石就是杨贵妃。太湖石的“皱”,一般很难领悟,但太湖水石的“皱”,却一目了然,其表面布满了密集而均匀的鱼鳞纹、水浪纹,“波纹蹙作鱼鳞细”(宋·陆游)。太湖石千疮百孔,上下“漏”,前后“透”,但太湖水石则罕有孔穴,唯见突兀横亘的燧石条带。太湖石,虽然也有水太湖和旱太湖、南太湖和北太湖之分,但却与太湖水石截然不同,尽管二者都产自太湖之中。

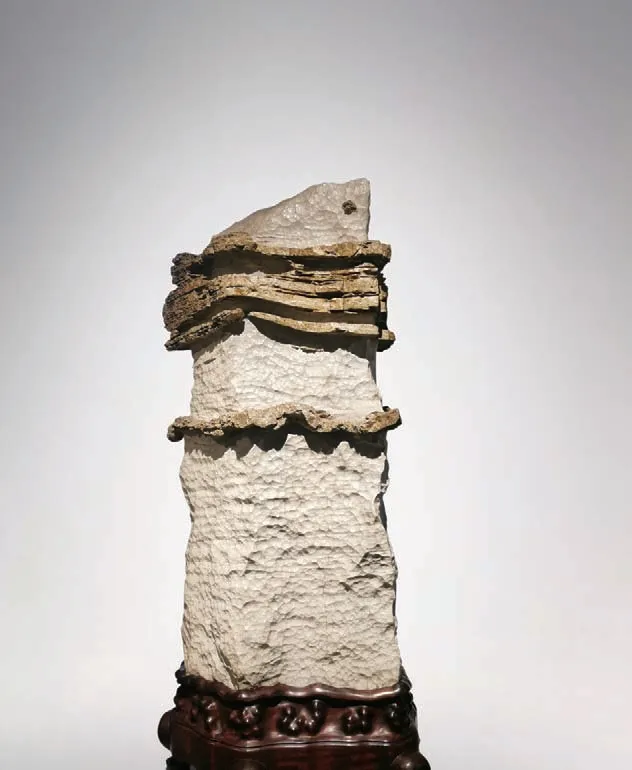

题名:【锦绣河山】 石种:太湖水石

题名:【权力的象征】石种:太湖水石

太湖水石,产于太湖苏州段西山岛一带,岩层属古生代末期的二叠系长兴组。在太湖西南岸的长兴县,覆盖在太湖水石所在岩层之上的就是以恐龙称霸的中生代地层了,国际地质界在二者之间钉有一枚代表着地球历史上最大的生物灭绝事件界限(距今2.5亿年)的“金钉子”,即在太湖水石成岩期间,96%的海洋生物的种都灭绝了。

太湖水石的岩性属于含燧石条带、燧石结核的白云质灰岩或亮晶灰岩,形成于一种造礁环境,其中含有较多的海相生物化石及其碎屑。燧石,俗称火石,即微晶质石英类岩石,硬度高达7度,具有超强的耐风化、耐侵蚀性质。燧石条带的成因可能跟生物降解过程中产生的有机酸有关,在弱酸性环境下,有利于二氧化硅的沉积。疏密不匀的燧石层的存在,致使太湖水石不能形成以“瘦”见长的云头石根状,而是以方正饱满的石形为主,或软硬相间、凹凸互现,因为燧石层已为太湖水石奠定了基本骨架,“瘦”不下去了。白云质灰岩和亮晶灰岩的致密度和物理化学性质,要明显强于构成太湖石的普通灰岩,更何况其中还含有较高的硅质成分。所以,亿万年的风化作用,只能对太湖水石的表面进行均匀而浅显的侵蚀,形成鳞片状构造,或偶见小型溶穴,而不会如太湖石一样形成千奇百怪的“漏”与“透”。

由于碳酸盐岩都存在压溶作用形成的缝合线,缝合线作为灰岩类的薄弱环节,最容易遭受流水的风化侵蚀,太湖水石也不例外。在苏州太湖水石艺术馆的展品中,就有好几方太湖水石因存在缝合线型侵蚀作用,故形成水平方向的线状溶槽、溶洞。以抑景手法设计的入门照壁前面,单独摆放了一方曾为顾总所私藏的太湖水石镇馆之宝《锦绣河山》,罕见的峰峦起伏,沟壑层叠,气象万千。显然,这是一方曾遭受过构造断裂作用的太湖水石。

太湖水石与太湖石同出于太湖,主体岩性同属于碳酸盐岩,命名上也只是人为的赋以一字之差,但彼此的审美角度和鉴赏标准却大相径庭,各有千秋。这其中,最突出的特点就是太湖水石的鳞片状构造和鱼鳞纹。

二、石面鳞如靥 波浪万古痕

鳞片状构造,即鱼鳞纹是太湖水石最引人入胜的一种石肤、石皮,如同新疆泥石表面之皱纹、沙漠漆之锈色、灵璧石之回纹,是太湖水石独具的标志性特征,美轮美奂,别具一格,给人带来别样的审美、异样的感受。

这种鳞片状构造,古人称之为龙鳞石纹,“层涛蜕月”,“鳞鳞苍窝,背潜蛟鳄”。如唐代“与石为伍”的宰相牛僧孺与石友刘禹锡、白居易以太湖石为题进行唱和时,就有“通身麟甲隐”之句。故宫博物院所藏的宋徽宗“祥龙石图”,是中国第一幅以独立的峰石为主题的绘画作品,画的就是一方布满了“龙鳞”的太湖水石。宋徽宗创中国工笔画之先河,对绘画物象的观察细致入微,这方祥龙石上的“龙鳞”,自是太湖水石的真实写照,也是太湖水石最早的艺术形象。

鲤鱼跃龙门,太湖水石的鳞片状构造习称为鱼鳞纹。“鱼鳞波底寒”(宋·刘过《沁园春》),显然,这种鱼鳞纹与波浪的反复冲刷和流水侵蚀作用有关,唐代大诗人白居易将之诗意地描述为“形质冠今古”,“波浪万古痕”。其实,太湖水石的鱼鳞纹,也可以理解为两组不同方向的波痕干扰叠加的结果,因为沉积岩表面就有这种波痕,而且与鱼鳞纹非常相像。所以,鱼鳞纹也被称之为水浪纹。

仿《文苑图》置景的太湖水石

故宫博物院藏《文苑图》

南宋杜绾编著的我国第一本观赏石专著《云林石谱》,对太湖水石的描述是:“其质纹理纵横,笼络隐起,于石面遍多坳坎,盖因风浪冲激而成,谓之弹子窝”。以“一种欧洲著作中所缺的观察和分析精神”而备受英国科技史专家李约瑟博士推崇的杜绾,明确无误地指出太湖水石表面坑坑洼洼的弹子窝,系风浪冲激所成。

无独有偶,南宋范成大也将鱼鳞纹称作“弹窝”,并比喻为笑靥酒窝:“石面鳞鳞作靥,名曰弹窝,亦水痕也,扣之铿然,声如磬”(《太湖石记》)。中国山水画有一种弹窝皴,就是奉宋徽宗的《祥龙石图》为圭臬的。

换言之,古人认为是宋徽宗首创了弹窝皴,而不认为是工笔写实的结果,毕竟,太湖水石一直是藏在湖底人不识。皴法是中国画的技法之一,“皴者,皱也,言石之皮多皱也”(清·沈宗骞)。在画家眼中,《祥龙石图》的凹痕里荡漾着千古墨华,弹窝皴如骤雨初过白沙岸,“微风动柳水生波”。

最早提及瘦皱透漏赏石审美“四字诀”雏形的是元代文人孔克齐:“谚云,‘看灵璧石之法有三,曰瘦、曰绉(皱)、曰透’。瘦者峰之锐且透也;绉者体有纹也;透者,窍达内外也’”(《静斋至正直记》)。而清初戏曲家、造园家李渔则另有赏石心得:“山石之美者,俱在透、漏、瘦三字”(《闲情偶寄》)。后来“难得糊涂”的郑板桥在题画《石》中,借米芾之口,提出并概括了赏石的审美表述:瘦、绉(皱)、漏、透,“可谓尽石之妙矣”。从此,太湖石的相石之法就锁定为瘦皱漏透,其中瘦、透、漏都有很具象的客观描述,唯“皱”(绉)难以尽言,更多的是赏石者的一种主观感受。如果我们将“皱”理解为太湖水石表面的鱼鳞纹,就不会再有歧义了,瘦、皱、漏、透就都有直观的物象了。

三、富有苏州园林美学的陈设艺术

参观结束后,我们见到了正在与北京客人会谈的顾先生,原来顾先生就是今年新当选的苏州市观赏石协会会长顾建华。顾会长说他的第一批藏品,来自当地孔姓藏家转让的400余方太湖水石,并自此一发而不可收拾,几乎将当地精品太湖水石一网打尽,并以每年80万元的租金,租下园博园的房子,厚积薄发,在短短的几个月内,就让面积达3400余平米的“苏州太湖水石艺术馆”开门迎客。而最初的400方“种子”太湖水石,则只有三分之一被选入艺术馆。

古代四大名石同框展出

顾会长送给我们每人一本西泠印社出版社新出的《波浪万古痕——中国太湖水石艺术》,该书封面的仿石鱼鳞纹,采用日本激光印刷技术,是可以盘的。而盘石的功夫,我想是无人能出顾会长之右了,展厅中的一方太湖水石,他硬是让一位员工整整用手盘了8年。难怪每一方展品,都显得特别润泽莹亮。展馆的艺术氛围和文化底蕴给笔者留下了深刻的印象,如其中一角的置石布景,看着就像宋徽宗以瘦金体题写的唐《韩滉文苑图》(实为五代周文矩所绘)的情景再现。而将大小相仿的古代四大名石:太湖石、灵璧石、英石和昆石同框展出,也是艺术馆的一大亮点,工作人员介绍说,其中的昆石就花了30万元。

顾会长见我们意犹未尽,就建议再到地下室看看。地下室的环境虽比不上艺术馆,但在细节处理上却一点也不马虎,底座、道具、字画、布局,都颇具匠心,营造出浓浓的苏州园林风。隔断墙上开设的形状各异的花窗,充分展现了苏式园林的框景、借景、透景手法,让原本“憋屈”的地下室,步移景异,曲径通幽,平添了几分灵秀和意境。

从苏州回来,刚好收到《宝藏》杂志社寄来的第三期杂志,其中有笔者的一篇文章,编辑在配图时,恰好选了一张顾总的太湖水石,真是有缘,不虚此行。笔者给艺术评论家杨亘看了太湖水石照片,他觉得摆在艺术馆海棠窗里的一方形似“大裤衩”的太湖石和一段扭曲的树根组合,很有意思,可以命名为《达利遭遇库哈斯》,因为树根似超现实主义画家、雕塑家达利的作品,而库哈斯是中央电视台的建筑设计师。杨亘说,如果以油画为背景,将这一组组合按雕塑的风格而不是传统的审美进行置放,也许更有味道。

苏州太湖水石艺术馆,有机会,我还想再去细细地品味观赏一番!

框景

透景

“达利遭遇库哈斯”