宁夏原州区生态移民村生境景观连接度变化及其驱动因素

2020-10-14王亚娟张小红温胜强刘小鹏

王亚娟,张小红,温胜强,刘小鹏

〔1.宁夏大学 经济管理学院,宁夏 银川 750021;2.宁夏大学 资源环境学院,宁夏 银川 750021;3.苏交科集团(甘肃)交通规划设计有限公司,甘肃 兰州 730030〕

自20世纪80年代初以来,宁夏回族自治区先后实施了“吊庄移民”、“1236工程”移民、易地扶贫搬迁移民、中部干旱带县内生态移民和“十二五”以来生态移民共5个阶段的生态移民工程[1],是中国较早实施生态移民工程的省区。原州区自然资源匮乏、生态环境恶劣、通过实施生态移民,促进迁出区资源节约、环境友好,可以缓解当地的资源环境压力,促进区域之间协调发展。但同时,迁入区(安置区)人口密度增大、生产生活方式改变、土地利用结构发生变化,进而导致景观格局的改变,对当地生态系统产生扰动。生态移民村是脱贫攻坚与乡村振兴的一类特殊的乡村类型,其建设过程实质上是乡村地域空间格局集中性、规模性重构过程,这个过程必然快速改变其承载体—土地的利用格局[2]。由于生态移民安置区多分布于生态脆弱地区,随着人口压力向该地区的转移和土地利用格局的重构,客观上对安置区生态系统结构和功能、安全和健康产生显著作用,对景观格局及生态过程的完整性和连续性产生较大影响,存在隐性或显性的生态风险和空间冲突。近年来,生态移民对生态环境影响研究取得了积极进展,主要开展了生态移民安置区土地利用系统健康评价[2],生态移民工程的生态环境影响评价[3-4],生态移民工程与生态系统可持续发展[3,5],生态移民区环境福利问题[6-7],生态移民安置区生态风险识别[8-9],生态移民土地利用对生态系统服务的影响[3]等相关研究。特别是在乡村振兴背景下,生态移民空间重构过程是如何反映景观功能和生物多样性保护,以及为安置区调整生态用地结构提供依据和实现生态宜居是今后一个重要的研究课题。为此,本文以宁夏南部山区原州区“十二五”时期4个典型生态移民村为例,基于景观连接度的理论与方法[13-14],科学判断微观尺度生态移民土地利用过程中生境景观的完整性和连续性及其驱动力,为生态移民生态风险管理和可持续生态移民提供科学依据、理论支撑和实践借鉴。

1 研究区概况

原州区地处宁夏南部黄土高原丘陵区中部和六盘山山地东北部,隶属宁夏固原市,国土总面积3 520 km2。该区气候属暖温带半干旱区,年降水量350~650 mm,年均气温6 ℃,年均日照时数2 518.2 h,地表水包括清水河系、泾河系和渭河系,是宁夏南部山区地表水资源最匮乏的地区,土壤分8个土类,20个亚类,37个土属,119个土种。原州区是六盘山连片特困地区国定贫困县之一。“十二五”期间,原州区生态移民涉及11个乡镇99个行政村335个自然村,5 a间共移民11 441户46 615人,其中县内生态移民安置区主要集中在原州区的4个乡镇9个行政村。根据生态移民迁移方向和安置方式,可将生态移民安置区分为镶嵌型、楔型和跳跃型等不同地理空间结构类型[15],随机抽取泉港村、和润村、金轮村和丰泽村4个不同地理空间结构类型的生态移民村作为研究样本村。

2 数据来源与研究方法

2.1 地形数据

本文所用地形数据为原州区1∶5万DEM数字高程模型,通过对全部等高线、控制点、高程点,以及静止水体范围线、河流等地形特征要素矢量化和ArcGIS空间插值,生成数字高程模型。

2.2 土地利用数据

考虑小尺度研究对遥感影像精度的要求,本文采用2016年高分二号遥感影像,分辨率为1 m×1 m,接收日期为2016年4月3日,波段为4,共14幅,总面积为4 603.122 686 hm2,图像几乎没有云量,满足高精度要求。同时参考移民前谷歌地球2010年数据和第二次全国土地调查数据(2010年),并通过野外GPS校验最终确定4个生态移民村土地利用数据。

2.3 遥感数据预处理与解译

利用ENVI5.1软件对遥感影像进行预处理,包括几何校正、图像镶嵌与裁剪、图像增强和图像增强。根据《土地利用现状分类标准(GB/T21010-2017)》以及研究区的影像光谱特征,结合GPS野外调查和相关资料研究,确定解译标志,进行解译。参考已有文献[15-21],确定研究区主要生态功能区包括生态区、建成区、农业区和过渡区。其中,生态区主要指林地、草地和灌木林等,具有环境调节功能;建成区主要指村庄、公路用地、采矿用地等;农业区主要指能够为人类社会提供各种食物的耕地和水域,主要是生产功能;过渡区包括园地和未利用地,主要功能是调和不同生态类型之间相互作用[15-20]。参照“二调”数据,首先将解译结果中的小图斑进行相邻归并,然后对土地类型进行判别,识别出各移民村的生态功能区。

2.4 障碍影响指数计算

若某区域的生态结构越合理,生态功能越完善最小,则物质在该区域运动时受到的阻力越小,障碍影响也越小,最小耗费距离模型即以图论法为基础,计算不同栅格单元通过“源”的运动过程中所消耗的最小阻力值[22,23],使用该模型计算障碍影响指数,首先确定“源”、及障碍系数[19-25]。“源”是促进物种运动或生态过程发展的景观类型[23],“源”主要选取对生境影响较大的斑块,在本文主要指城建、交通用地,以及风景、特殊用地等[23]。然后确定合理的障碍系数,利用ArcGIS软件计算最小累积成本距离,得到障碍影响指数。公式具体如下[22-27]:

(1)

式中:BEI表示“源”到空间某处的路径中最小耗费的距离,即生态移民村的障碍影响指数;Dij表示“源”区域物质或能量从单元i运动到单元j所耗费的距离;Ri为“源”在i运动单元中的障碍系数。

2.5 生境景观连接度指数计算

生境景观连接度指数反映各生态功能区之间有机联系的程度[27],计算公式[22-27]为:

(2)

式中:ECI表示生态移民村的景观连接度指数;∑BEI表示“源”区域像元到各生态功能区域的总耗费的距离;∑BEImax表示∑BEI中的最大值。

3 结果分析

3.1 生态功能区变化

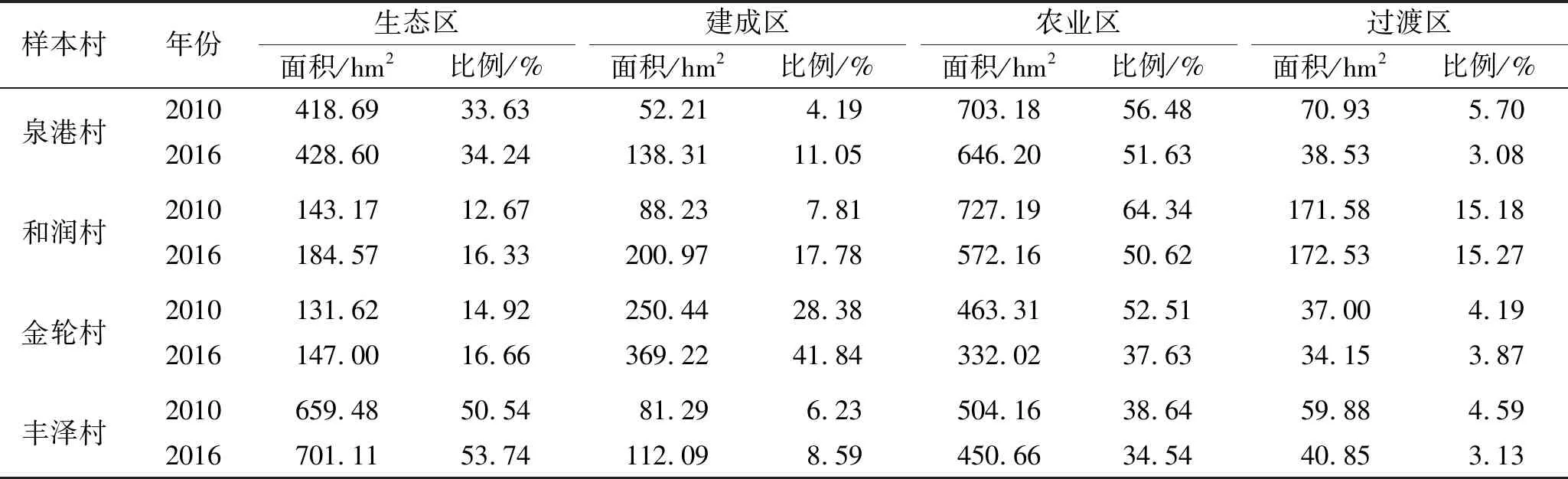

将4个生态移民村2010年(移民前)和2016年景观类型图里的小图斑进行相邻归并,对属性相近的土地类型进行判别,识别出生态功能区变化情况(见表1)。从表1中可以看出从2010—2016年泉港和丰泽村的生态区所占比例较高,和润村和金轮村所占比例较低,除和润村呈下降趋势外,其余村都呈现上升趋势;建成区面积所占比例除丰泽村增长幅度较小,其余村增长幅度均较大;而农业区面积比较均呈下降趋势;过渡区面积除和润村基本不变外,其余移民村均减少。

表1 各生态移民村的生态功能分区

3.2 障碍影响指数变化

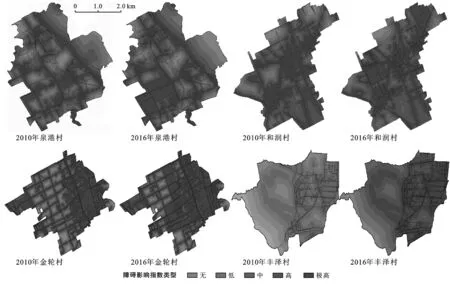

参考陈国平、王淼等研究成果[24-27],将生态服务价值最高的生态区的障碍系数设定为10,农业区为50,过渡区为60,生态服务价值最低的建成区的其障碍系数设定为100[24-27]。利用ArcGIS中的cost-distance功能,计算出2010和2016年的各生态功能区障碍影响指数,再利用ARCGIS中的Gridmodule模块等间距划分障碍影响指数,将各生态功能区的障碍影响指数划分成极高、高、中、低、无共5种类型(见图1)。

图1 生态移民村障碍影响指数(BEI)类型分布

3.3 生境景观连接度变化

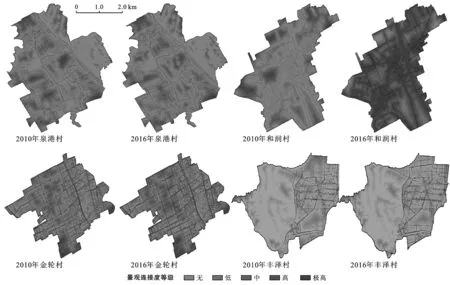

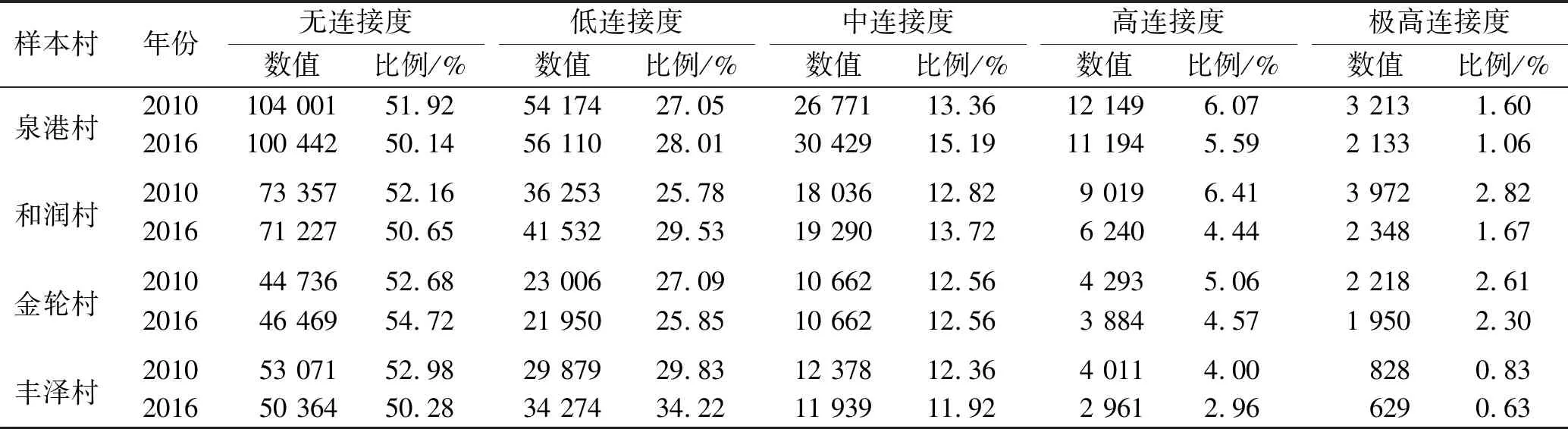

利用ArcGIS栅格计算器功能,计算出生态移民村各生态功能区的生境景观连接度指数。将计算结果通过ArcGIS中的Reclassify功能,进行等间距划分,结合已有研究成果[15-21],将生态移民村的生境景观连接度等距划分为5个等级(见表2)。根据该判别标准统计各移民村不同等级的景观连接度数值及比例(表3),反映出移民村景观连接度的差异(见图2)。

图2 生态移民村生境景观连接度等级(ECI)分布

表2 生态移民村生境景观连接度判别标准

表3 生态移民村生境景观连接度评价结果

总体而言,各移民村的生境景观连接度分异比较明显,各移民村极高连接度所占比例却都很小,金轮村2010年最高,也仅为2.83%,最低的丰泽村在2016年仅为0.63%。虽然高连接度所占比例相比极高连接度有所增加,但是所占比重仍然较小,最高的和润村在2010年也仅为6.41%,而且从2010—2016这4个移民村极高连接度、高连接度均呈下降趋势,且下降趋势明显。各移民村的中连接度所占比例较低且波动较小,低连接度所占比例较高,变化趋势除金轮村低略有下降外,其余三个村都明显增加。2010和2016年景观连接度中无连接度所占比重较大,均超过50%,但是相比2010年,2016年的无连接度所占比例又明显下降。

高连接度区域的土地利用类型主要为林地、草地和耕地,分布在距离各移民村居民点较远的地方,而移民村的建设主要占用耕地、草地,园地,导致极高和高连接度占比下降;而低连接度和无连接度区域的土地利用类型主要为公共设施、道路交通、居民点等建设用地,近几年移民村规模扩大、人口增加和经济发展,建设用地增加导致景观进一步破碎化,但在移民村内部由于大力实施绿化工程,加强道路及公共活动场地的绿化,提高村内绿化覆盖率等措施提高了景观连接度比例,使无连接度的比例有一定程度降低。

3.4 生景观连接度变化驱动力

生境景观驱动力分为人为驱动力和自然驱动力两个方面[28-32]。人为驱动力主要是指国家及地方政策、技术、人口以及经济发展等人文因素对景观格局的干扰;自然驱动力主要是指风力侵蚀、降水、气候变化等自然因素在较大的时间和空间尺度上对景观的作用。本研究对象是生态移民前后迁入地生境景观分异,自然驱动力对生境景观分异影响可忽略不计。

3.4.1 建设用地的变化 从2010—2016年,4个移民村的建设用地面积增加显著(见图3)。建设用地面积增加幅度最大的为泉港村,年均增长率高达27.49%,其次是和润村,年均增长率为21.28%。金轮村和丰泽村建设用地年均增长率分别为7.91%和6.31%。丰泽村增加的建设用地主要是原有果园,果园转换成建设用地的比例为51.85%,其余三个村主要都是耕地转换为建设用地,金轮村、和润村和泉港村转换比例分别为26.35%,15.59%和和12.4%。四个移民村的耕地、园地等被建设用地占用,呈现出破碎化和孤岛化状态,导致高景观连接度降低。另一方面,这四个移民安置村后备土地资源严重匮乏,除丰泽村尚有未利用地12.75 hm2,其余三个村都没有可供开发的后备土地资源。

3.4.2 生态移民村人口变化 个移民村总人口从2010年的2 076户7 991人增加到2016年的3 982户14 734人,增长接近一倍,人口密度显著增加(见图3)。其中,和润村人口密度从2010年的176人/km2增长到2016年的418人/km2,年均增长率达到22.92%,其他依次是金轮村、丰泽村和泉港村,人口密度年均增长率分别为14.54%,7.14%和11.94%。人口快速增长,人口密度加大,建设用地需求增加,占用耕地和园地普遍,导致景观连接度降低,生境景观不稳定。

3.4.3 生态移民村收入变化 移民前(2010年),4个移民村平均人均可支配收入为4 112元,低于同期全县农村居民人均可支配收入4 138元的水平。但移民后(2016年),4个移民村平均人均可支配收入达到8 664元,超过同期全县农村居民人均可支配收入8 070元的水平(图3)。但移民收入来源主要是非农产业和进程务工,占到可支配收入的60%以上,而家庭经营性收入明显偏低,农业活动风险大收入低,年轻劳动力进城务工,生态移民村出现“空心化”,耕地撂荒,严重影响了生境景观稳定性。

图3 生态移民村建设用地面积、人口和人口密度、人均纯收入变化

4 讨论与结论

4.1 讨 论

在实施乡村振兴战略背景下,作为一种特殊的乡村类型,注重生态移民村空间重构和土地利用生境景观优化,实施生态建设,是生态移民村全面振兴的基础。生境景观连接度与土地利用的关系密切,两者相互进行影响且协调一致发展,通过分析不同土地利用作用下生境景观连接度的变化,不仅有助于实现景观优化,同时也有利于实现土地资源的可持续利用。由于方法的局限性,在生态功能区判别和障碍系数确定时,本文借鉴相关研究成果,而对于移民村的生态环境状况考虑存在欠缺,具有一定的主观性,今后在这方面应进一步深入探讨,以提高评价的准确性。本研究仅对原州区4个生态移民村进行评价分析,为微观尺度,由于数据获取的局限性,忽略了周边相邻区域的影响,今后若能在多尺度视角下,进一步考虑相邻区域的影响,则评价结果更精确。

4.2 结 论

(1) 生态移民村生境景观变化明显。2010—2016年原州区4个生态移民村的生境景观连接度差异明显,景观破碎化加剧。4个生态移民村极高连接度和高连接度的比例都很小,从2010—2016年,各村的极高连接度和高连接度比例都在下降;各移民村的中连接度所占比例较低且波动较小,低连接度所占比例较高,变化趋势除金轮村低略有下降外,其余3个村都明显增加;各移民村2010年和2016年的无连接度比例均超过50%,但2016年相比2010年的无连接度比例又表现出明显下降趋势。

(2) 生态移民村生境景观变化的人为驱动力明显。首先是建设用地占用耕地、园地普遍,其中泉港村和和润村建设用地面积年均增长率分别高达27.49%和21.28%,生境景观呈现出破碎化和孤岛化状态,同时金轮村、和润村、泉港村无后备土地资源,生态压力突出。同时,生态移民村(迁入区)人口密度的快速增大和移民的非农活动,造成生态压力增大和生境景观的不稳定。

依据最终评价结果并结合安置区社会经济发展现状,为构建景观结构合理、人地关系和谐的生态移民安置村,本文提出以下措施建议:①在后期发展中,要严格控制建设用地扩张规模,合理进行空间配置,避免新的开发活动对区域生态结构产生显著的负面影响;②要合理控制人口规模,落实人口制度,加大职业技能培训,使移民都有一技之长,积极拓宽就业渠道,通过劳务输出引导人口外出务工,进一步降低对区域景观的压力,提高土地资源承载力。③在无连接区域内充分利用各种残存的景观友好要素,辅助以必要的保护、恢复和建设工作来改善景观结构,充分利用空地、荒地和半闲置土地进行人工连接度构建。提高全区域的整体连接性水平。最后,在移民村内部,依托院落和安置区周边,鼓励家庭园地的绿化工程,通过发展院落经济,一方面可增加收入,增加土地的附加值,另一方面可有效改善移民村内部的景观连接水平,有效兼顾区域美化和生态安全维护。