新型城镇化进程中的高等教育公平发展

2020-10-11赵恒春

彭 青,赵恒春,齐 园

(1.河北经贸大学 学报编辑部, 河北 石家庄 050061;2.世明大学 经营学部,韩国 堤川 27136;3.海南医学院 杂志社, 海南 海口 571199)

诺贝尔经济学奖得主、美国经济学家约瑟夫·斯蒂格利茨曾经预言:影响21世纪人类社会进程的两件最深刻的事情是以美国为首的新技术革命和中国的城镇化。[1]近20年,中国城镇化取得了举世瞩目的成绩,城镇常住人口不断攀升,但是,在发展的同时也伴生着一些矛盾和问题,我国城镇化呈现出“以物为中心”的特点,即“物的城镇化”,例如经济发展对城镇化的促进作用呈下降趋势,资源环境代价高昂,“城市病”及二元制度下的“半城镇化”等,概而言之为“五重五轻”,即重速度、轻质量;重建设、轻管理;重生产、轻生活;重经济、轻社会;重开放、轻保护。这些问题制约了农业现代化、工业化、市场化的进程,也不利于城镇化可持续发展。因此,需要对城镇化发展方式和内容作出适当调整,找到适应经济社会发展进程和改善民生的城镇化道路。2014年3月,《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》发布。该《规划》共包含规划背景、指导思想和发展目标、有序推进农业转移人口市民化、优化城镇化布局和形态、提高城市可持续发展能力、推动城乡发展一体化、改革完善城镇化发展体制机制、规划实施8篇。此后,在《规划》的总体指引下,以人为核心的新型城镇化建设加速推进,截至2019年底,我国城镇常住人口已经达到8.48亿人,常住人口城镇化率为60.60%,户籍人口城镇化率为44.38%。城镇化发展也由初期的速度型向如今的质量型转变。

一、文献综述

(一)对新型城镇化的理解

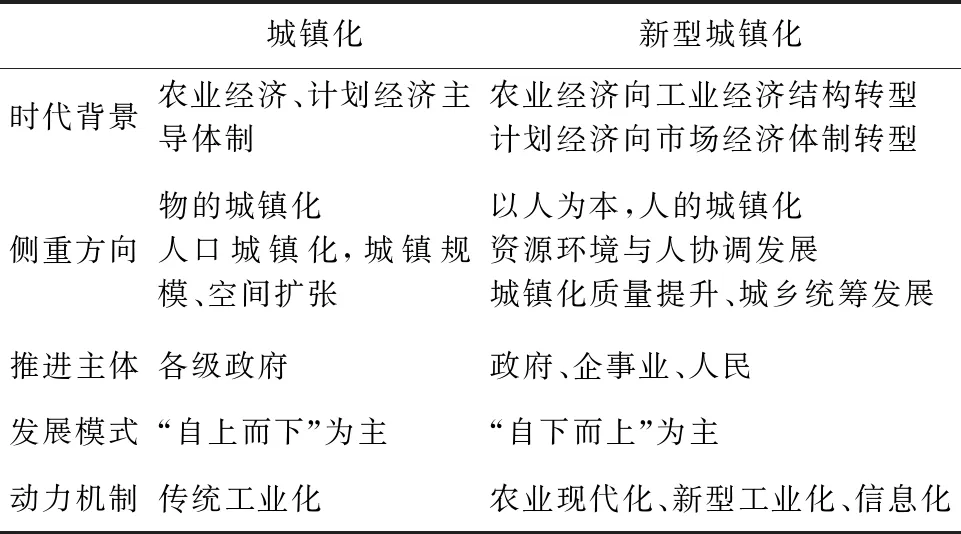

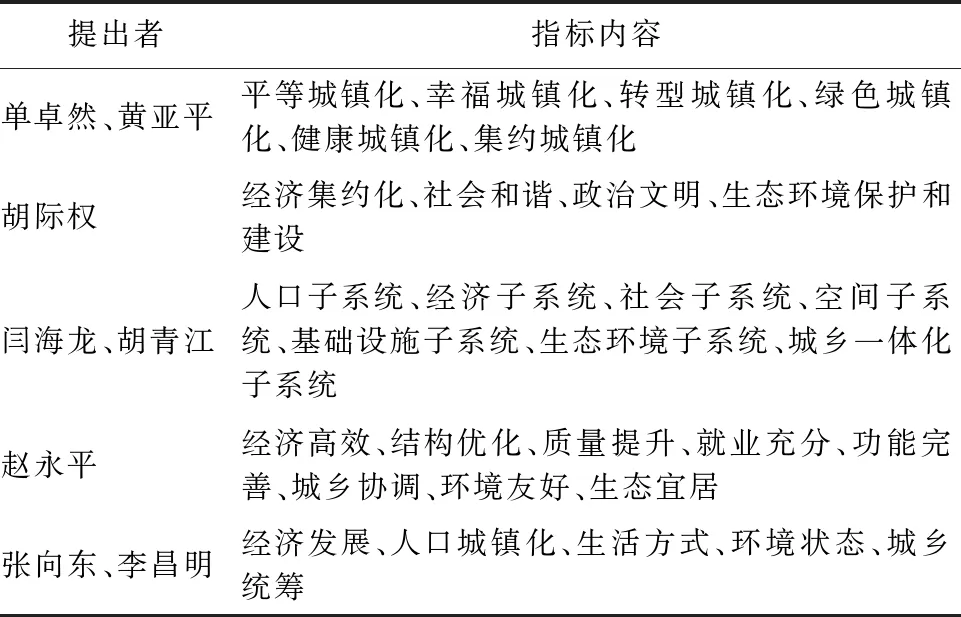

新型城镇化是城镇化发展到一定程度的新阶段,与传统城镇化的区别体现出了新型城镇化的“新”,两者的区别如表1所示。对于新型城镇化的内涵,学者们各有理解。早在2005年,胡际权前瞻性地提出新型城镇化概念,并认为中国必须走一条新型城镇化发展道路,这条道路应充分体现以人为本、全面协调可持续发展的总要求,具体表现为城镇规模、城镇布局、城镇功能、城镇产业、城镇环境、城镇社会和区域发展七个方面的协调发展。[2]此后,牛文元(2012)[3]、仇保兴(2012)[4]、倪鹏飞(2013)[5]、魏后凯(2013)[6]等学者从不同角度对新型城镇化的内涵进行了补充和完善。基于对新型城镇化内涵的不同阐释,政府部门和学界也构建了不同的新型城镇化指标体系,表2列举了部分观点。[7-10]在新型城镇化动力机制方面,楚静(2016)认为社会物质生产方式转变和政府调控是传统城镇化的内生动力和外部动力,新型城镇化要以改革创新为动力,做好科技创新及相应政策创新的配套跟进。[11]蒋贵凰等(2015)将一个地区城镇化的动力因素归纳为外推力、内促力、内拉力、基础环境限制力和软环境限制力五个方面。[12]杨新华(2015)认为新型城镇化的本质包括人的自然本质、人的异化以及人的全面发展三个层次,城镇化动力源于个体自组织与政府他组织的耦合。[13]

表1 城镇化与新型城镇化的区别[14]

表2 新型城镇化指标体系

(二)新型城镇化与高等教育关系研究

新型城镇化与高等教育能够相互促进,这一观点已经得到了诸多学者的肯定。雷培梁(2015)建议在新型城镇化为高等教育发展提供新机遇的同时,高等教育也可根据新型城镇化建设需求而进行布局与结构的调整。[15]骆聘三、金太军(2016)从五个方面阐述了新型城镇化带来的变革为高等教育提供了良好的发展机遇。[16]张旭路等(2017)通过计量研究发现,高等教育的不同层次在东中西部区域的溢出效应有显著差异,并根据各层次人才在新型城镇化建设中发挥的不同作用提出了针对性建议。[17]此外,李政、韩远(2017)与安继磊(2016)都从新型城镇化建设的视角对县域高等教育的发展进行了探索。[18-19]

新型城镇化强调“以人为本”,追求的目标之一即“公共资源均衡配置”,这对高等教育提出了均衡化发展的要求。经过多年的大力发展,我国高等教育公平受重视程度不断提高并取得了一定成效,据教育部估计,到2020年我国高等教育毛入学率将达到50%,从而实现高等教育普及化。毛入学率的升高意味着有更多的人进入高等学校学习深造,但也应看到,入学机会公平只是公平的起始阶段,实现过程公平和结果公平则必须提升高等教育公平的质量。

二、新型城镇化进程中的高等教育公平

1. 公正平等:高等教育的本质属性。作为社会公平标志之一的教育公平一直备受关注,不断提高教育的公平程度,是各界孜孜不倦的追求目标。教育资源是公共资源的重要组成部分,属于公共产品,因而,实现教育公平就是要将教育资源按“应得”原则均衡配置从而达到“相称”状态,这意味着教育资源在均衡配置的同时还能有效利用。虽然目前仍把高等教育视为准公共产品,但是鉴于高等教育在经济社会中的重要推动作用以及自身的公共产品属性,人们还是希望高等教育朝着更为公平的方向发展。

2. 质量为本:高等教育公平发展的目标要求。质量和公平是高等教育发展的两大主要目标。质量不仅是高等教育公平的内在要求,更是高等教育公平的评判标准,高质量为实现深层次教育公平提供了保障。高等教育规模的扩大,入学机会的增加,解决的是高等教育公平初级阶段的数量问题。随着我国新型城镇化的深入推进和社会主要矛盾的转变,人们对高等教育公平的诉求转向高级阶段,即由公平数量转为公平质量,这就需要政府为人民提供高质量的高等教育公平。

3. 相辅相成:新型城镇化与高等教育。教育与社会之间一直都存在着彼此依存的关系,即社会的存在与发展要以教育为条件,而教育的存在与发展不仅要以社会为依托和条件,而且要以社会提供的条件为条件。这种互为手段与条件的关系,也就是彼此间相辅相成、相得益彰的关系,说到底,也就是存在于双方之间的一种相互供求的关系。[20]作为教育的高级阶段,高等教育与社会的联系更为密切。

回顾城镇化发展历程可知,新型城镇化是一种质量更高、“以人为核心”的城镇化,既要求要素在空间上的无障碍流动和优化配置,提高经济活动的效率,又要求实现社会公平和提高人们的生活质量和生活水平。[21]新型城镇化建设的目标之一就是提供完善的公共服务,这其中就包括高等教育。与传统城镇化相比,新型城镇化的发展重心从“物”转向“人”,作为发展核心,新型城镇化中的“人”期望获得更优质、更公平的教育资源,从而实现生活质量的提升和个人长远的发展。可以说,新型城镇化建设为高等教育的公平发展提供了新机遇。从教育角度而言,国内外诸多研究早已证明,高等教育对城镇化具有明显的拉动作用。新型城镇化对包括城镇空间布局和规模结构在内的城镇体系进行科学规划,并对产业布局进行战略调整,这些变化都需要更多的城镇人口和高层次人才,而高等教育正是培养人才的主要力量。

三、新型城镇化进程中的高等教育非均衡表现

毋庸置疑,经过几十年的发展,尤其是高校扩招后,我国高等教育规模已变得非常庞大,不论是高等学校数还是学生人数都跃居世界前列。在肯定成绩的同时,我们也应该看到,由于经济条件、地理环境等原因,高等教育还存在一些非均衡现象。

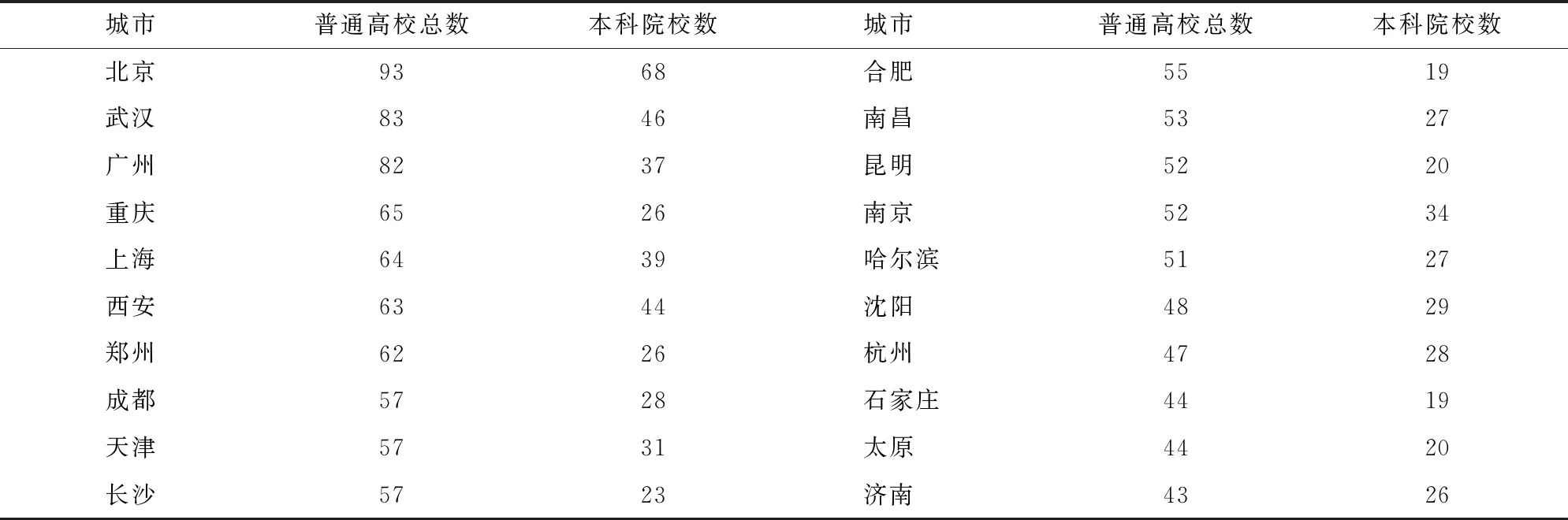

1. 高等教育区域布局过于集中。据教育部统计,截至2019年6月,全国(未含港澳台地区)共有2 956所高等学校,其中普通高等学校2 688所(含独立学院257所)。从省份来看,普通高等学校主要集中在中东部地区,有12个省份的普通高等学校数量超过100所,江苏1个省的普通高等学校数量甚至超过了内蒙古、甘肃、海南、宁夏、青海、西藏6省区的总和(见表3)。从城市来看,普通高等学校分布于335个城市,在拥有普通高等学校最多的20个城市中,除4个直辖市外,其他16个皆为省会城市,即使排名最后的济南市,其普通高等学校数量也多于宁夏、青海、西藏3省区(见表4)。而从学校层次来看,在2017年公布的首批137所“双一流”建设高校中,北京、上海和江苏三地有63所,占总数的45.99%。由此可见,无论是高校数量还是高校层次,发达省份和重要城市都占据优势。

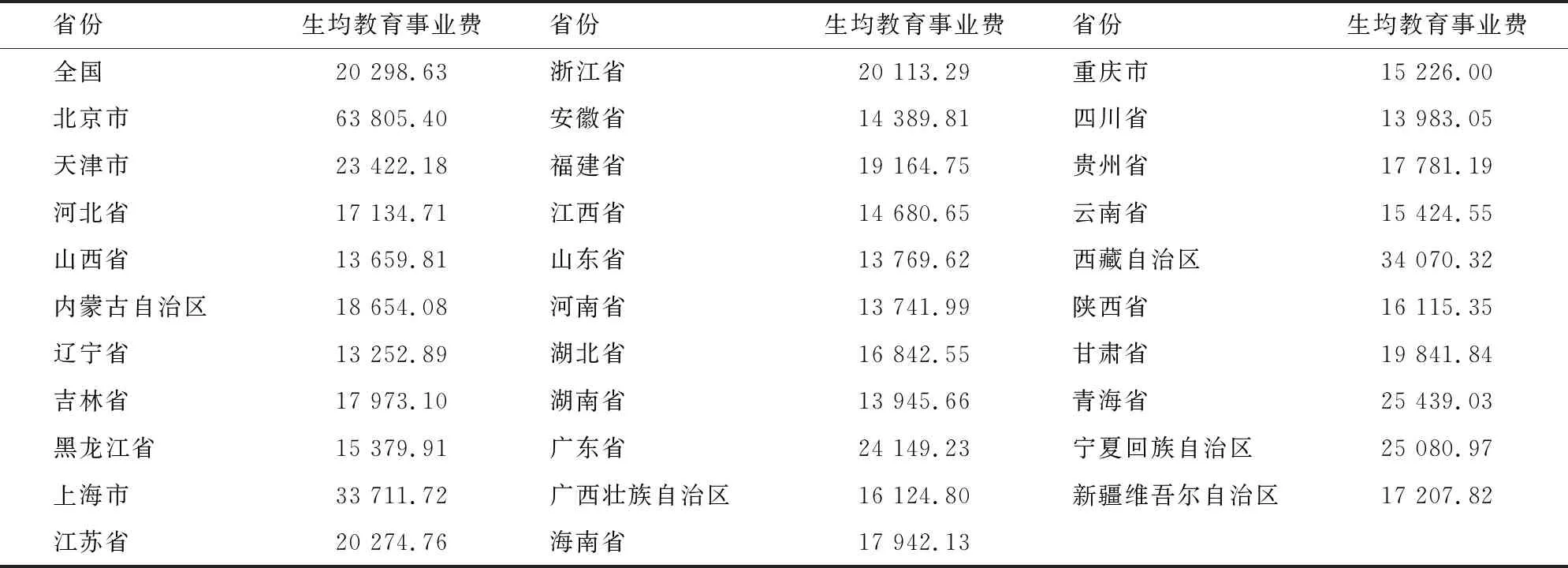

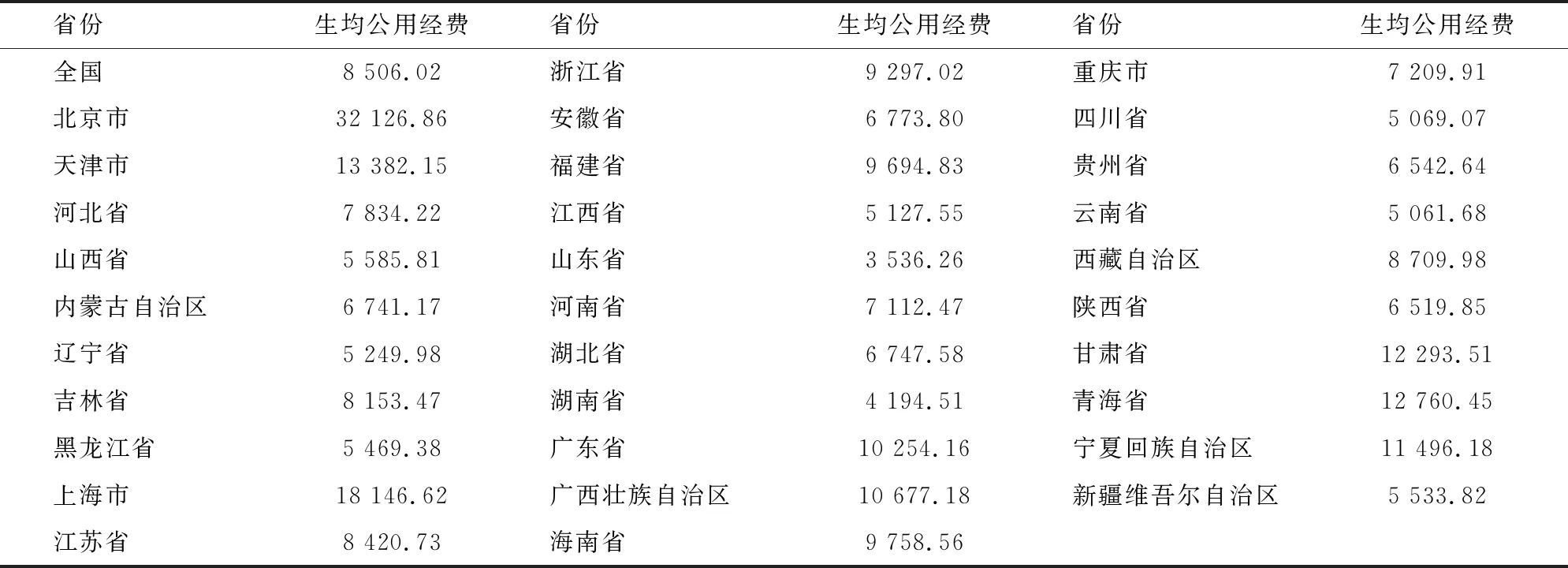

2. 高等教育经费的差距。对于不同地区高等教育经费的考量,可以采用生均高等教育经费这一指标,因为这一指标客观地反映了当地的经济发展水平和高等教育发展实际。表5显示了2017年各省区市普通高校生均教育事业费情况,最高的北京市是最低的辽宁省的4.82倍。表6显示了2017年各省区市普通高校生均公用经费情况,最高的北京市是最低的山东省的9.08倍。

表3 2019年全国普通高校按省分布情况 单位:所

表4 2019年高校数量最多的20个城市 单位:所

表5 2017年普通高校生均一般公共预算教育事业费情况 单位:元

表6 2017年普通高校生均一般公共预算公用经费情况 单位:元

3. 高校趋向同质化发展。从世界范围来看,高等教育在从精英化到大众化转变过程中,也历经了体系和结构的调整,由传统的本科教育为主转向多层次结构模式。然而,近些年我国高等教育发展过程中的一个普遍现象就是同质化,即学科种类向综合方向发展,层次结构向硕士、博士发展。这一情形可能导致的后果就是学校千篇一律、缺乏特色,培养出来的人才也趋近相同,缺乏竞争力。这其实也是高等教育的一种非均衡表现,因为一个完善的高等教育结构应该包含了各个层次结构的健康发展。

除了以上非均衡现象外,还存在生源差异、校际差异、接受高等教育人员差异等问题,这些问题既是高等教育公平发展道路上的障碍,也不利于新型城镇化建设。

四、新型城镇化进程中高等教育的公平发展

1. 横向上,调整高等教育区域布局。有研究表明,高等学校过度集中在中东部地区及大城市,既不利于西部地区、小城市及乡镇适龄青年接受高等教育,对这些地方的辐射及拉动作用也微乎其微。因此,可以从两个方面对高等教育进行区域调整:一是将新建本科院校设置在非省会城市。2000—2015年,我国在非省会城市设立新建本科院校208所;新建本科院校在地级及以上城市的布点率达57.82%,而在1998年,全国本科院校的1/10在北京,一半以上集中在20个大城市。二是在中小城市设置高校分支机构。从高等教育发展规律可知,高等教育与外部环境密切相连,需要诸多方面的支持和配合,过大规模的高等教育对中小城市来说弊大于利,而且从国内外实践来看,高校在中小城市设立分校、二级学院或研究机构能更好地分布高等教育资源,实现社会服务功能下沉,促进产教融合,推动城镇化建设。

2. 纵向上,完善高等教育层次结构。高等教育层次结构是包含专科教育、本科教育和研究生教育等不同级别的组合状态,即使在同一层级中,也有各种类型,如本科高校有综合型、研究型、教学型、应用型等,因此,在实践中,应坚持分类办学、特色发展。这也是适应新型城镇化建设的需要。新型城镇化推进大中小城市和小城镇协调发展,每类区域都有各自的功能定位和产业分工,需要的人才层次也不尽相同,如在县域范围,设立各种职业技术学院更为合适,这顺应了要素流动趋势,避免造成宏观上和时间上的重复建设与浪费。

3. 形式上,质量和公平并重。高等教育公平既是一种社会价值追求,也是一种公民生存方式。高质量的高等教育应是质量和公平共同发展,两者同等重要,质量是公平的基础,公平是质量的愿景。而在公平层次上,在初步实现机会平等后需向质量平等迈进。机会平等和质量平等是两种不同层次的公平问题,机会平等致力于使人们能接受“普质”的高等教育,这是一种起点公平;质量平等则致力于使人们接受高质量的高等教育,这是一种过程平等。

4. 管理上,以制度改革推动高等教育公平。首先,改善资源配置制度。政府应改变以往的资源配置方式,要将教育资源“向农村倾斜,向薄弱学校倾斜,向贫困地区倾斜,向困难群体倾斜”,最大限度地实现教育资源优化配置,在教育领域达到“基本公共服务均等化”这一目标。其次,加大对薄弱地区高等教育财政转移支付力度。高等教育具有公共属性,它的直接受益者是每一个大学生,因此,应该将其作为一项全国性事务对待,加之薄弱地区财政有限,故而中央政府应作为高等教育财政转移支付的主体,将教育经费向薄弱地区倾斜。最后,改革招生制度。尽最大努力营造公平环境,使学生不因地域、家庭出身等客观因素影响其入学。逐步改变高考“一考定终身”状况,除了高考成绩,还要考察学生的研究能力、动手能力等,高校和考生根据各自情况进行选择。

(课题主持人:彭青,课题组成员:赵恒春、齐园、申伟宁、石喆)