唐宋词乐与词律的文本学观照

2020-10-11马里扬

马里扬

内容提要:词乐与词律的研究不应止步于历史形态的还原与构拟,而应走向理论体系的再出发。首先,唐宋词乐与词律不只是一个历时性的演化过程,而且也是一个静止的共时状态、一种独立的符号系统。与之相关的研究,也必然要求接续“东方学”语境中的“比较”研究的“文本转向”。其次,词乐研究中的音谱翻译与文辞的字声分析,从杨荫浏提出的“音势”说来看,具有相通性,反映出“声音”在文本之中有自身独具的美学方式,并非一种对于文字而言的辅助式的“意义”的传达。最后,词律“图谱”通过文本之间的“对照”,与音乐符号具有“共相”,理应脱离文字附庸地位而作为独立的符号系统来处理。

一

与音乐史相关联的唐宋词乐与词律研究,曾经无可选择地进入“比较”研究的领域。

在过去的一个世纪,“比较”研究携带有“东方学”(orientalism)的印记。萨义德(Edward Said)所谓的“知识产生时所具有的严密的政治情境”①萨义德:《东方学》,王宇根译,生活·读书·新知三联书店,1999 年,第14 页。,虽然不会缺少文学、语言学(尤其是历史比较语言学)的位置,但也有他未曾关注到的知识领域,如音乐学。诚然,这不是东方学的学术图景是否完整的问题,而是萨义德触及的不应只是西方人创造的“东方”①萨义德:《东方学》,第5 页。,还应有东方人参与创造的“东方”。既然“东方学”是“一种话语”②萨义德:《东方学》,第16 页。,那么,它就不会只有“施话者”(addresser),而是同时有“受话者”(addressee)完全不能被忽略的位置——是施受双方而非单方构成了“东方学”语境中的“比较”研究。

日本音乐史家岸边成雄曾经专门论述过“比较音乐学”(comparative musicology)在东西方的展开。他在研究的范围上批评西方学者“倾向于人类学或民俗学,历史学的研究法反而殆无被重视”;在研究的理念上倡导吸纳西洋乐理亦即系统的概念与分析方法,同时强调东洋异质性的“声乐、音色、腔调”。③岸边成雄:《比较音乐学研究之成就与方法》,颜文雄译,中华学术院音乐研究所,1969 年,第5、10 页。显然,对岸边成雄以及他所倡导的“比较音乐学”而言,话语权力的移动将不能避免。其实,哪怕是最为客观的理论,是从“施话者”的角度展开还是从“受话者”的立场运用,其结果都会是非常不同的,更不用说“比较”研究已经有所深入的学术领域了。东方学者展开“比较”的研究,影影绰绰可见“受话者”的话语权力。“施话者”一般是将“东方学”建立在“外在性的前提之上”——“将东方作为他所说的东西的第一推动力”④萨义德:《东方学》,第27 页。;“受话者”则要立足于“东方学”的“内在性”,亦即对历史文化的传统格外重视。

另一位日本学者青木正儿,则是唐宋词律研究的开拓者之一。他的研究与我国学者胡适、郑振铎等讨论“词的起源”问题在同一时间点上;不同的是,在总结宋代以来旧有的学说之后,青木正儿引进了“リズム”(rhythm)来做更进一步的解释:

青木正儿《詞格の長短句發達の原因に就て》⑤青木正儿:《支那文艺论薮》,弘文堂,1925 年,第74 页。

“リズム”(rhythm),1930 年汪馥泉音译为“利士姆”(《中国文学论集》,神州国光社),1991 年邵毅平采用通行的意译,称为“节奏”(《日本学者中国词学论文集》,上海古籍出版社)。节奏、节拍,在我国是古已有之的概念;但“利士姆”则是西洋乐理的术语。王沛纶编纂的《音乐辞典》在“rhythm”的词条下,列出两个释义:一是“系古人指音乐演奏方式而言”;一是“今之所谓节奏,则指音乐之抑扬缓急而言”⑥王沛纶:《音乐辞典》,文艺书屋,1977 年,第410 页。。青木正儿用四分音符、二分音符以及四分休止符这样的音乐符号,图示出一个他所谓的“四拍子”的节拍格式,也就是四四拍的节奏。如果按他所说,这是一个诗歌诵读的格式,也可以施用于声乐演唱,并反过来影响到词体格式的形成,那么,也就应该是与“西塞山前”这首歌词始终并存的一个形态,“利士姆”与它的音乐符号系统的引入将它清晰地呈现出来。然而,疑问会接踵而至:这是一个历史形态还是一个结构状态?是一个历时演化的一环,还是一个静止的分析结果?是历史的本相,还是人为的构拟?类似的问题无可回避,且不论它是否就是青木正儿所宣称的“前人不曾言及”⑦青木正儿:《支那文艺论薮》,第74 页。的“词格”。

任二北对此提出过多重的质疑,其核心内容落在两个方面:一是青木正儿对包括“利士姆”在内的概念“无详细说明”⑧任半塘:《唐声诗》,上海古籍出版社,2006 年,第272~274 页。;一是“青木氏对于唐代诗乐所得见者与吾人同,仅乐章而已”,“对乐曲之究竟既尚茫然,又无唐代其他文献可据”①任半塘:《唐声诗》,第274 页。。这质疑的前一个内容,只是虚设。任先生也推诿地说:“愿兼通两国古乐歌之专家(衡定)”,“须(音乐学)专家一一介绍”;而后一个内容,才是质疑的底气所在。有乐章,无乐曲;有文辞,无声音,是无可辩驳的历史事实。在《唐声诗》中,任先生反复地提到“唐宋歌声未闻,歌谱未睹”。②任半塘:《唐声诗》,第588 页。他反对从乐章逆推乐曲、歌谱——也有坚守不牢固的地方,即他自认的“以臆说疑臆说”——就以文献记载还原历史本相的研究来看,路头是不错的,纵然是他所期待的音乐学家对古乐谱的“破译”工作,后来出现的成果也是沿着这样一个路头前行,没有别开一途;至于他本人,更是在对“其他文献”“远超既往”③任半塘:《唐声诗》,第614 页。的收集整理过程中,质疑包括“比较”研究在内的古今学者,因而也在不意之间获得了“受话者”的话语权力。

只是问题的实质不免因此遭到了遮蔽。萨义德区分出来的对东方学外在性与内在性的研究,如果延展这一对概念的实质,那么,是没有离开索绪尔(F.de Saussure)所谓的共时(synchrony)与历时(diachrony)的两轴,也就是静态(static)与演化(evolutionary)的一对关系。索绪尔提醒说,不要混为一谈,让它们相互否定,或者彼此一致。而“比较”,“只是重建过去的一种手段”,在这个过程中,“状态(states)的穿插只是片断的,极不完备的”。④索绪尔:《普通语言学教程》,高名凯译,岑麟祥、叶蜚声校注,商务印书馆,1980 年,第120 页。又,Course in General Linguistics,translated by Roy Harris,外语教学与研究出版社,2001 年,第82 页。唐宋词乐与词律作为一个研究对象,应该是从头算起就具有这样的双重性;而且在学术史上相当长的一段时间之内,都没有谁会着意地强调它的历时性的一面——也就是作为与音乐密切关联的文辞演化的一面,而忽略或者压倒它的另一面——也就是自身始终存在着的语言结构共时性的一面,即“文本状态”(textual states)。这两者之间,其实不必有什么不能割断的关系。然而,一个有意味的学术史现象是,在近代的学术进程中,尤其是在“东方学”来到“东方”,成为“受话者”比较研究的对象之际,历史的研究成为了自然之势,连同本来不过是为了发现其“共时”特征的研究进路(如青木正儿),也自觉地为历史研究提供证据,结果反而是让“共时”研究失去了独立价值。显然,“比较”的研究,从它的实践来说,不应只有历史的立场;而共时性的“文本状态”,一个具备独立价值的研究领域,同样需要正视其存在;换言之,从历时走向共时,从演化走向静态,是“比较”研究已经出现但又被遮蔽的转向。

二

唐宋词古乐谱的翻译工作,在20 世纪60 年代的东西洋学者之间,以一种接力态势展开。其中的重要一家,即音乐史家杨荫浏,却在同一时间点的北京中央音乐学院讲授一门叫做“语言音乐学”的课程。早在1944 年撰写的《中国音乐史纲》中,杨先生就已经非常重视字声与音乐的关系了;为此,他还专门造了一个概念——“音势”。

语言学与西方音乐学的研究一般都将“音势”用来作为“accent”的对译,是指声音的轻重强弱以及因此形成的节奏⑤参罗常培、王均:《普通语音学纲要》,商务印书馆,1981 年,第37 页。又,李元庆:《论音势》,收入中国艺术研究院音乐研究所编《李元庆纪念文集》,文化艺术出版社,2010 年,第47 页。,但这都与杨荫浏所强调的字调组合所形成的上行或者下行的“音势”不在一个概念范畴之内:

字调不同的字,其向上向下跳跃及推进的力量与方向,互有不同。这种方向有定的跳跃及推进力量,似可称之为音势。①中国艺术研究院音乐研究所编:《杨荫浏全集》第1 卷,江苏文艺出版社,2009 年,第225~226 页。

上声字与去声字以及组合关系的“音势”,是杨荫浏论述的重点所在:“上声字有最大的向上音势;它开端会从前字末音陡然下跃,它后面会迫使平入声字随着它的音势而上。”“去声字有最大的向下音势;它开端会从前字末音骤然上跳,它后面会迫使平入声字随着它的音势而下。”这两种字声,正是词律当中最为“要紧”处。②沈义父:《乐府指迷》,唐圭璋编《词话丛编》,中华书局,1985 年,第280 页。清人万树说:“上声舒徐和软,其腔低;去声激厉劲远,其腔高;相配用之,方能抑扬有致。”(《词律发凡》)③万树:《词律》,上海古籍出版社影印清光绪二年刊本,1984 年,第14 页。这与杨荫浏所谓的向上或者向下的“音势”有相吻合之处,是从演唱实践当中获得的认知。万树举例说:“余常见有作南曲者,于《千秋岁》第十二句五字语,用去声住句,使歌者激起,打不下三板。”所谓“激起”,就是杨荫浏说的“(去声字)开端会从前字末音骤然上跳”之意。

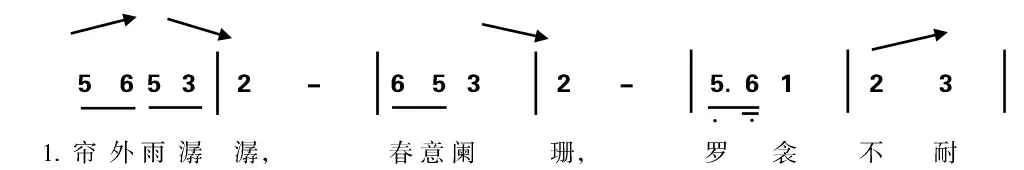

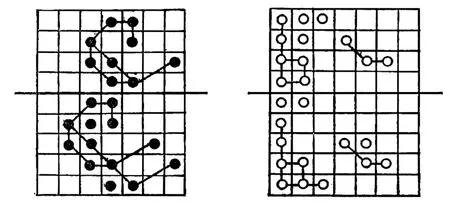

杨荫浏还举出一个宋词吟诵的例子:

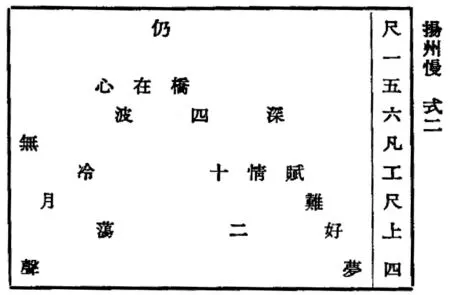

杨荫浏《语言音乐学初探》④《杨荫浏全集》第4 卷,第422 页。

和青木正儿的“利士姆”结构图比较,杨荫浏的记谱有与之非常接近的地方,即“四拍子”;但青木正儿是“四四拍”,而杨荫浏是“四二拍”。更为显著的差异是,杨荫浏给出了节奏抑扬的升降指示符号:仄声字两个或三个相连(如“帘外雨”),是旋律的上升;而平声字两个或三个相连(如“阑珊”),则是旋律的下降。这可以作为他所谓的“音势”的一种图示。

字调的相连,所谓“音势”的方向,还会关联起一个旧有的概念,即“逗”——箭头的朝向与长短,是“逗”的明确标志:这是一个独特的包含意义的语言结构概念,不是纯粹音乐的旋律概念。杨荫浏说:“用逗,则节奏形式的发展可以比较自由:我国从古到今,能够产生这么许多齐言和长短句的、极为丰富的诗、词和曲的形式,其本身就是一种证明。”(《语言音乐学初探》)⑤《杨荫浏全集》第4 卷,第459 页这和他在翻译姜白石歌曲时提出的“词调之板眼,由句逗之顿挫而来”的理论⑥杨荫浏、阴法鲁:《宋姜白石创作歌曲研究》,人民音乐出版社,1979 年,第36 页。,是一致的。这个观点,从古乐谱翻译来看,会引起争论。杨先生的译谱一律采用四四拍,与青木正儿所推测的朗诵的调子相吻合的,而和他本人记谱的吟诵已经有了不同;可以说,选择四四拍,正是从句逗考虑的结果,这与汉语五七言为主要句式的诗歌构造有着直接关联⑦按,20 世纪末,葛晓音等曾根据林庚提出的七言句的“三字尾”节奏来探索乐谱音字与文辞配合的关系,也与此是同一理路。参葛晓音、户仓英美:《从古乐谱看乐调和曲辞的关系》,《中国社会科学》1999 年第1 期。。

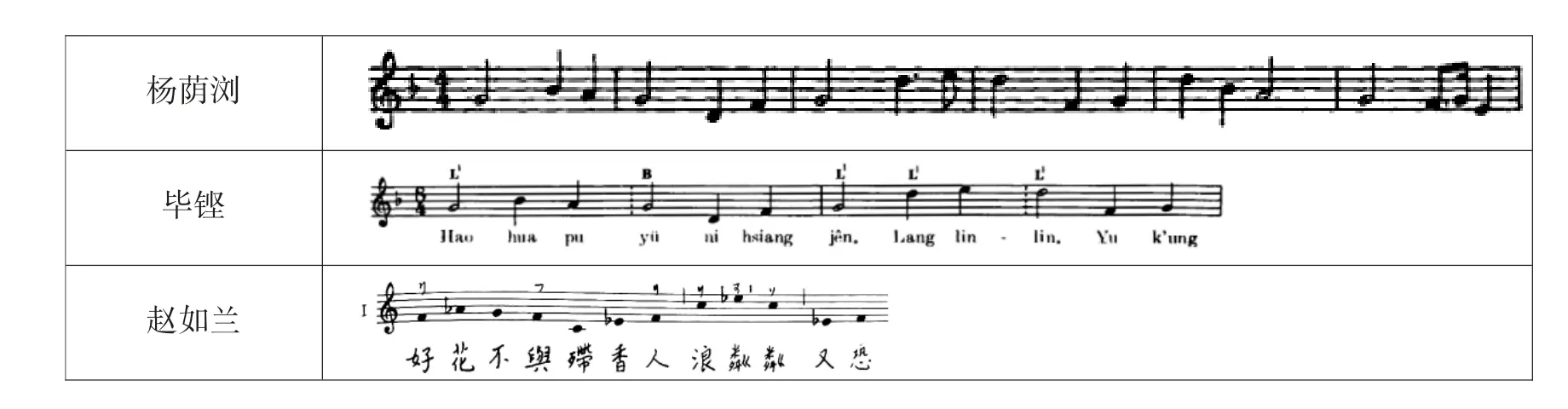

在杨荫浏之后翻译姜白石词乐谱的毕铿(Picken)则选用了四八拍,兼用四二拍与四四拍,这是由于毕铿是从七言一句来考量,没有照顾七言一句之中的“逗”,即更细分的语言意义的结构。①L.E.R.Picken,“Secular Chinese Songs of the Twelfth Century”,SMASH,T.8,Fasc.1/4(1966),pp.125-171.至于赵如兰的译谱,更是拒绝采用“均等”的节拍划分,不再标注“拍号”,而是沿用文辞句法的句、逗、韵。②Rulan Chao Pian,Sonq Dynasty Musical Sources and Their Interpretation,Massachusetts,Harvard University Press,1967,pp.100-101.另,关于赵如兰如此译谱的成因,参林萃青:《中国音乐学的一面镜子》,收入《宋代音乐史论文集:理论与描述》,上海音乐学院出版社,2012 年,第50~58 页。如《鬲溪梅令》“好花不与殢香人浪粼粼又恐”的三家译谱:

然而,如果从“文本”与“声音”来看——更为准确地说,“文本”不只是要传递一种“意义”,更同时具备一种“声音”,那么,三家以及更多家(如李惠求、郑孟津等)的译谱,并不会有太大的出入。

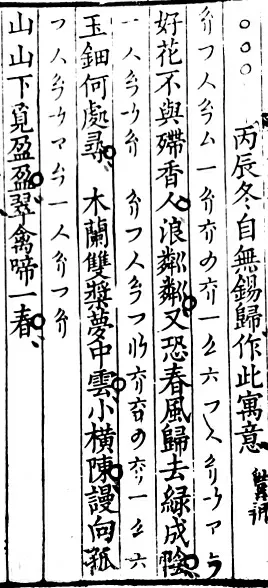

对更小的意义语言结构的重视——或者说是不能忽视,它的直接效果是“声音”,而非“意义”本身。尽管杨荫浏先生说,《白石道人歌曲》的版本大都没有圈点;但古籍经过流传,不可能不留下圈点的符号;如民国时代流寓四川的学者唐鸿学(百川)怡兰堂旧藏的鲍廷博手校本《白石道人歌曲》之上,就留下不止一人的“圈点”:

鲍廷博手校《白石道人歌曲》③鲍廷博手校、张奕枢刻本:《白石道人歌曲》,四川人民出版社影印本,1987 年。

墨笔、朱笔以及黄笔,没有那一种“圈点”会在“又恐”两个字点断;作为“逗”,“又恐”后面点断是成立的,但在“圈点”当中又不会存在标记。这是较之便于阅读的意义点断更为微细的一种存在。同时,“又恐”两个字正是“去上”字声的结合,它在译谱过程中被凸显出来,是不会有意外的声音现象。如果说这样的“圈点”还嫌它太晚,是文本以书籍载体流通过程中的痕迹,那么,敦煌曲子词的写卷当中也存留有这样的“圈点”标记(如斯2607),则是诵读传统的最好证明。

基于句式与字调结合的诵读传统,实质是指向一个独立的领域——文本的“声音”;而音谱的翻译甚至歌唱的拟定,都是促使“声音”在文本中凸显出来,并最终具备自身的符号系统。因此,文本的“声音”不等同于语言的“声音”,亦即“语音”;准确地讲,它应该是语音通过文本的构造所形成的关系。如杨荫浏所说:“古代七字句中,单数字平仄区别之所以不大重要,正因为音调之进行,系决定于这种上行、下行的高低关系,而不是决定于每一字的绝对音高。”①杨荫浏、阴法鲁:《宋姜白石创作歌曲研究》,第61 页。文本依托一定物质形态的载体而存在,而语言则是一种符号系统,它是文本的一种构成要素;声音之于文本的存在,则是基于语言的音声结构,但两者不是直接的对等关系。

杨荫浏曾批评王光祈将平仄系统替换为西洋诗歌的轻重律(metric):

王光祈《中国诗词曲之轻重律》②王光祈:《中国诗词曲之轻重律》,中华书局(上海),1933 年,第34 页。

即声调的平声视为西洋诗歌中的重声(“—”),而仄声就是轻声(“ ”)。且不论可能出现的概念的错误替换,即以此处所图示者,根本看不出节奏的律动。问题的实质在于:单纯的图示平仄,并不能够成为对文本声音的有效分析。因此,王光祈本人更提出所谓的“涨缩律”(dynamic)——“依照句中意义,以定重音”③王光祈:《中国诗词曲之轻重律》,第38 页。以为弥补;至于完全接受王光祈“轻重律”理论的刘尧民,则掺入一种带有“进化论”色彩的“历时性”的观念,认为:“轻重律”是“律诗”的发明,“而不知节拍与音韵的关系,将句子完全划一整齐”,“到词才把这种整齐的句调根本破环了,于是轻重律才得到一个解放”。④刘尧民:《词与音乐》,云南人民出版社,1982 年,125 页。显而易见,这样的历时性观念,实质上是与历史的本相存在相当距离的。

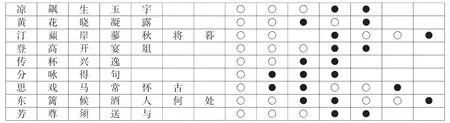

至于杨荫浏批评的另一位学者乐维思(John Levis),虽然也是出于对平仄声调系统的误会,但结果则有所区别。乐维思将中国诗歌平仄系统完全等同于音乐系统,这应该视为一种文化上的隔膜;然而,他的这一取向,却呈现出“声音”在文本中的独特性来。如曹冠《东坡引》(凉飙生玉宇)仄声字“●”与平声字“〇”在每一诗行当中的分布:

乐维思图示这首词的“仄声字运行状态”(statement of positive movement)和“平声字运行状态”(statement of negative movement):

乐维思《中国音乐的基础》①John Hazedel Levis,Foundations of Chinese Musical Art,Peiping,Henri Vetch,1936,pp.108-109.

与青木正儿、杨荫浏不同,乐维思对平仄系统本身没有提出更进一步的解释,而是用音乐符号在转写(transcription)语言声音。这不具有任何实验的可能,不过是一种理念上的平移与替换;杨荫浏对他的批评也正在于此。由于不能了解中国诵读传统所固有的“节拍原理”②杨荫浏、阴法鲁:《宋姜白石创作歌曲研究》,第38 页。,乐维思的分析似乎将永远停留在形式上,而缺乏内容的呼应与充实。然而,乐维思对平仄系统的图示与杨荫浏所指出的“音势”作用,正有相通之处——他们都展示出“声音”在文本中的“律动”状态。不难发现,杨荫浏以“箭头”标识的音势,不是所有的三个或两个平声或者仄声字的组合都需要图示出来;同样,乐维思用线连锁起来的平声字或者仄声字的运行图,也是基于乐章整体上的“均衡”结构;显然,他们都要照顾到一个乐段整体的律动趋势。尽管这在乐维思只是一种理念的推测,而在杨荫浏则是实践的总结;但不期而遇的结果,是文本“声音”存在的最好证明。

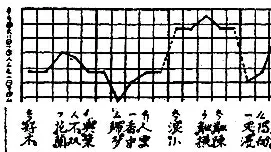

无疑,最直接的证明,还是从对“音谱”符号的分析获得的。邱琼荪曾制作《白石谱旋律进行之曲线图》,如《鬲溪梅令》“好花不与殢香人浪粼粼又恐”:

邱琼荪《白石谱旋律进行之曲线图》③邱琼荪:《白石道人歌曲通考》,音乐出版社,1959 年,第125 页。

由于音谱是“一字一音”,因此,邱琼荪的分析也着重在单个字声的节律,而他的结论——“旋律上行时,以用去声字为最宜”和“下行时,以用平声字为最宜”,不过是用来解释了他更关心的“严守四声”是否可循的问题。如他以《暗香》《疏影》为例说:“《疏影》词中上阕自‘客里相逢’至结,与下阕自‘莫似春风’至结,其曲线完全相同”,“其中四声不同”,“有十分之四”,“其比数不可谓不大”。①邱琼荪:《白石道人歌曲通考》,第151 页。即如这首《鬲溪梅令》,以单个字声来看,上片“好花不与”的“不与”是“去上”,与之对应的下片“双桨”则是“平上”;“又恐”是“去上”,“谩向”则是“去去”;上片结句“玉钿何处寻”是“去去平去平”,下片“翠禽啼一春”则是“去平平去平”;凡此,皆是谱字相同而字声有异的。但问题的实质并不止于此,而是字字组合之后的“逗”的走向:

上声字的向上音势,去声字的向下音势,都是在字字组合中见出的。如“又恐”“谩向”整体上就会呈现出向上状态,即仄仄组合上行;而“粼粼”“横陈”由于前面的“仄声字”因素,则整体上呈现向下状态,即平平组合下行;这与谱字高低是一致的。至于“不与”的字声要求上行,而音谱则是下行,似乎是矛盾的。其实,要看到这一“逗”,是四字组合的“仄平平仄”,整体上是先上行再下行的趋势,为的是与“殢香人”的去声下行音势相连贯;而“殢香人”又需要上行,以与“浪粼粼”相连贯。

由于对声音连贯的图示需要,因此,在邱琼荪“曲线图”的基础上,也就产生了吴迦陵“进行图”:

吴迦陵《宋词音谱的形迹》②施蛰存主编:《词学》第三辑,华东师范大学出版社,1985 年,第67 页。

吴迦陵解释说:

上(行)下行(音高)度数相同或(音高)度数不同而结响(即主音)于同一音高的谱字,使声的进行,产生各种前后呼应或对照,在不同的抑扬顿挫中,出现相同的感觉,把直线式的进行,变成回环荡漾的进行,从而达到了一定的谐和。①施蛰存主编:《词学》第三辑,第68 页。

这个20 世纪70 年代产生的“声的进行”的观点,虽然照吴迦陵自己说是“私意的探索,可能所说全谬”,而且至今也没有得到过任何学者的回应;但当我们将这位几乎是闭门造车的学者的探索与20世纪40 年代到60 年代的杨荫浏“音势”说以及更早的30 年代的乐维思“均衡状态”说相互参究时,便不难发现他们之间竟然有着惊人的相似度。这不是什么历史的偶然,而是历史的“共相”,是一种共时状态的描述。吴迦陵希望呈现的就是《礼记·乐记》对歌声“如贯珠”的描写;而笔者发现,朱载堉早在《乐律全书》中,就曾经为探索“声音”的行迹而做过图示,如“其气昭明”四字,歌谱为“工尺一四”,其声音进行之图即如“贯珠”;而“发乎中情”四字,则歌谱为“一尺一合”,为结句,故其声音进行之图则“止如槁木”:

朱载堉《律吕精义》(外篇卷二)②朱载堉:《乐律全书》,《北京图书馆古籍珍本丛刊》,书目文献出版社,1987 年,第389-391 页。

如上所论,“共时”状态要借助文字之外的一套符号系统,对“汉语”而言,这或有一种必需性。纵然我们不必一定认同“汉语”是“具有代数的性质,意义与发音无关”的判断③李约瑟:《中国科学技术史》第一卷《导论》,袁翰青等译,科学出版社、上海古籍出版社,2018 年,第135 页。,但有一点无法否认,即希望用语音统摄语义显然不适于“汉语”——后者变化多端,而前者则有一定的规律可寻。而音乐也正是一种“符号”④参埃罗·塔拉斯蒂:《音乐符号》,陆正兰译,译林出版社,2015 年,第10~17 页。,甚至“成为一种符号”的“声音/听觉事件”(sound/ acoustic event):“声音的作用不只是传递意义,而是经过魔幻般的组合引人入胜、发人警醒、让人沉醉。”“(音乐)是以一种并行的美学方式运用言说。”⑤Vladimir Karbusicky,“On the Genesis of Musical Sign”,In Ero Tarasti ed.Musical Signification,Berlin and New York,Mouton de Gruyter,1995,p.229.那么,当音符的组合、旋律的升降进入文学文本,与文本构成要素之一的语言语音相结合,一个新的“声音事件”也将会展示出来。尽管这个领域当中仍旧是文化传统的历时性描述作为主导,或者以能够具体实验的要素作为标准,但不论怎样,文本的“声音”由此得到了强调,具备了效应,而文本也就不再限于意义的理解与传递。

三

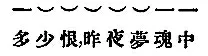

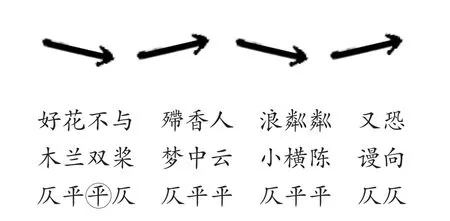

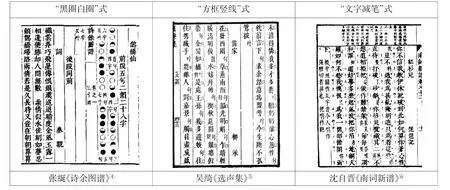

龙榆生1934 年发表《研究词学之商榷》,说“自万树《词律》出”,“图谱之学,于以建树”①张晖主编:《龙榆生全集》第3 卷,上海古籍出版社,2017 年,第242 页。;这个说法,并不准确。严格地讲,万树的《词律》是有“谱”无“图”的,且“谱”也极尽可能地简略,他批评自明代张綖《诗余图谱》以来:

平用白圈,仄用黑圈,可通者则变其下半,一望茫茫,引人入暗。……又有平用“□”,仄用“┃”,可平可仄用“ ”。《选声》谓其淆乱,止于可平可仄用□于字旁,而韵、句、叶仍注行中。愚谓亦晦而未明,何如明白书之为快也。……吴江沈氏曲谱,例用“┃”“┝”“ㄙ”“入”“乍”,今则全字书之,惟“读”字借用“豆”。又以曲谱字字皆注,未免太繁,反为炫目。(《词律发凡》)②万树:《词律》,第16 页。

有论者指出,张綖采用的“○“●”的《图谱》,“极具开创性”,“形成一个符号阵列”,“具有深远意义”;“词谱所关注的是研究词的格律语言形式,而词谱采用何种描写形式才能直观有效地表现数以千计的格律范型,也是必须要解决的难题”。③江合友:《明清词谱史》,上海古籍出版社,2009 年,第26 页。然而,“图谱”的符号系统的出现,并不只是一个执简驭繁的历时性演化的现象,万树所谓的“明白书之”,亦即拒绝使用文字之外的另一套符号系统,实质上是掩盖了词律的共时性特征。

以万树《词律》提及的三种“图谱”形式来看:

④四库全书存目丛书编辑委员会编:《四库全书存目丛书》,齐鲁书社,1997 年,第425 册,影印北京大学图书馆藏汲古阁《词苑英华》本,第222 页。⑤上海图书馆藏清乾隆刻本。图版见拙著《内美的镶边:宋词的文本形态与历史考证》,上海古籍出版社,2018 年,第162 页。⑥词隐先生编著,鞠通生重定:《南词新谱》,中国书店影印嘉靖刻本,1985 年。

其中,“曲谱”不但出现得最早,而且也最为接近乐谱的符号系统——“半字谱”。万树批评“曲谱”两事:一是“半字”,一是“太繁”;前者怕是要如圈、框符号一般都会堕入茫然,后者则要“炫目”。似乎万树的批评都有道理,他也就改“半字”的“┃”“┝”“ㄙ”“入”“乍”为“全字”的“平”“上”“去”“入”“作平作仄”(他只注“可平可仄”或者“作平作仄”即“可通用”之处)——所谓“明白书之”,就是指此。只是万树既然说:“诗余乃剧本之先声,昔日入伶工之歌板。”“当时或随宫造格,创制于前;或遵调填音,因仍于后。其腔之疾徐长短,字之平仄阴阳,守一定而不移。”(《词律自序》)①万树:《词律》,第6 页。那么,为什么万树就不曾料想到“半字”之于“琢辞见妙,炼句称工”的士大夫来说或者迷茫,但如此一套与无论什么文辞都可以一一对应的符号对于伶工歌女来说反而又甚是简易呢?因此,较之沈璟的曲谱完全脱离文字的“黑圈白圈”式的符号系统,只能说它有不够完善之处,但不必说它会“一望茫然,引人入暗”②从《康熙词谱》直至近年出版的词谱研究著作如谢桃枋《唐宋词谱校正》(上海古籍出版社,2012 年)与田玉琪《北宋词谱》(中华书局,2018 年),都是采用“黑圈白圈”式符号;而且,也都选择在文辞的字旁排列。。

对朱载堉以来诸家的“声音”行迹图示,若能有所借鉴,自可以对“黑圈白圈”式的符号系统做进一步的修订。而其中最为关键的一点是,张綖《图谱》只是标注了“句”“韵”,而没有标注“逗”。对“逗”的重视,则是万树的创获之一。如吴绮《选声集》中的柳永《笛家》下片“未省宴处能忘弦管,醉里不寻花柳”,在“省”字旁即标注“豆”。又如张綖《图谱》中的秦观《鹊桥仙》“便胜却人间无数”,在“却”字旁也标注“豆”。“未省”是“去上”,“便胜却”三字是“去去去”,既是“要紧”处,也是声音的上行趋势。参考六卷本《魏氏乐谱》中的《鹊桥仙》,可以更加证明“逗”的音乐符号的作用:

魏皓《魏氏乐谱》之《鹊桥仙》(部分)③刘崇德:《魏氏乐谱今译》附录“《魏氏乐谱》原谱”,河北大学出版社,2011 年,第474 页。

上片结句“独去作江边渔父”中的“独去作”三字之后,空两格,即延长两拍;而“独”又占一格,是一拍;“去作”“江边”“渔父”,则各占一格,是一拍。此外,六卷本《魏氏乐谱》提供的另一种更为重要的信息是,它用黑圈、白圈、黑方等符号来标识檀板、太鼓、月琴、琵琶等乐器的演奏。①参林谦三:《明乐新考》,王耀华译,《音乐艺术·上海音乐学院学报》2006 年第3 期。这不能不促使我们重新来看张綖《图谱》的“创造性”以及这背后可能存在的更为深刻的关联。

从“图谱”符号的历时性演变来观照张綖的“黑圈白圈”式符号系统,是可以突出他的创造性来的。②参上引江合友《明清词谱史》;又,张仲谋:《词体明辨与啸余谱》之“词谱标注方式”,收入《明代词学通论》,中华书局,2012 年,第94~99 页。但另外一方面,词谱的符号系统也同时是一种共时状态的存在,选择黑圈白圈的符号,并不只是一种简单的改造,而是借鉴了器乐谱的符号。

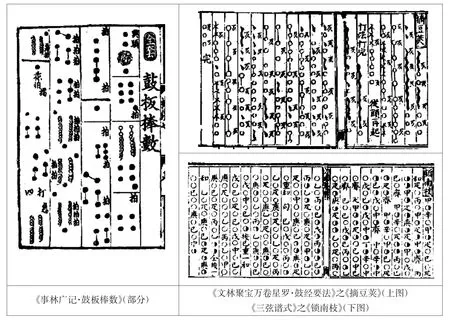

圈、方符号的器乐图谱,早在《礼记·投壶》篇中就已经出现;从当时就同一乐曲记录有两种图谱来看,它的来源相当古老。③《礼记·投壶》郑玄注:“此鲁薛击鼓之节。圜者,击鼙;方者,击鼓。”孔颖达疏:“以鼓节有圆点,有方点;故以为圜者击鼙,方者击鼓;若频有圜点,则频击鼙声;每一圜点,则一击鼙声;若频有方点,则频击鼓声也。但记者因鲁薛击鼓之异,图而记之,但年代久远,无以知其得失。”(阮元校刻《十三经注疏》本,中华书局影印,2009 年,第3617~3618 页。)而在南宋末年流传开来的《事林广记·鼓板棒数》以及与张綖《图谱》产生在同一时间点上的明代民间编纂版印的《文林聚宝万卷星罗》中的《鼓经要法》与《三弦谱式》中,都可见同一套“黑圈白圈”符号系统的使用情况④中央音乐学院中国音乐研究所编:《中国古代音乐史料辑要》第一辑,中华书局影印,第702、825、821 页。:

《鼓板棒数》由黑圈与白圈组合而成,代表着“鼓”的不同打法:黑圈相连,即连击,较重;白圈多重相连,较轻⑤参王凤桐、张林:《中国音乐节拍法》,中国文联出版公司,1992 年,第98 页;又,张林:《宋遏云社鼓板棒数图谱分析》,《乐府新声(沈阳音乐学院学报)》1999 年第3 期。;拍板的打法,则用“揭”“急”“花拍”“四打”等文字标志。《鼓经要法》则采用“圈”“点”“叉”“反”四种符号与减字的组合:

圈者,鼓也;点者,腔也;叉者,边也。相连者,急也;稀者,缓也。反者,板也。①中央音乐学院中国音乐研究所编:《中国古代音乐史料辑要》第一辑,第825 页。

作为弹拨的弦乐器谱的《三弦谱式》也采用与张綖《图谱》所使用的黑白圈以及半黑半白圈相当接近的符号;而且,这套谱字包含歌词在内:

其甲乙丙丁戊己庚辛壬癸,乃曲中实字也;图中“疋”、“中”、“大”,乃三空点也;凡一点一弹,两点两弹,三点三弹。②中央音乐学院中国音乐研究所编:《中国古代音乐史料辑要》第一辑,第821 页。

作为一部流行在民间的日用之书,士大夫们最为关心的文辞的“工”“妙”,完全隐去,代之以“甲乙丙丁”等,而与之类似,《鼓经要法》当中的“腔”,则以“点”的多寡来标志。据此,或者可以理悟明代最初编纂的词律“图谱”需要独立于文字之外的一套符号系统的原因;对于今天而言,这样的一种做法,并不只是历史的陈迹,而应该是词乐与词律文本必需的一种存在状态。

综上,尽管不同研究领域中涉及的唐宋词乐与词律的部分,已经有意无意间使文本的“共时”的状态独立了出来,不再成为历时性描述的附庸;然而,由于与历时性描述的冲突不可避免,所以学术史上始终不曾给予这样的研究以多少重视,也不怪研究者本人总是希望自己的研究能够为历史的还原提供证据。其实,如果延长学术史的脉络,即追溯古人的词律研究,我们会发现,追求共时状态,并不是现代研究的新事物;另外一点就是,这样的追求之所以会延续至今,其原因怕也不是西洋音乐符号系统的引入那样简单,而是研究对象本身就有这样的内在要求。

因此,无论是朱载堉还是杨荫浏,无论是青木正儿还是王光祈,无论是乐维思还是吴迦陵,他们的分析从理论的形式上看,都十分接近“比较文本学”(contrastive textology)——即所谓的“并行文本”(parallel text)的分析结构③R.R.K.Hartmann,“The Use of Parallel Text Corpora in the Generation of Translation Equivalents for Bilingual Lexicography”,In Proceedings of the 6th EURALEX International Congress,Euralex,1994,pp.291-295.Hartmann,“From Contrastive Textology to Parallel Text Corpora:Theory and Application”,Interlingual Lexicography:Selected Essays and Translation Equivalence,Contrastive Linguistics and the Bilingual Dictionary,Tübingen,Max Niemeyer Verleg,2007,p.96.,强调“横向组合”的“对比”或“对照”(contrastive)状态。一直以来,我们都倾向于接受、描述与补充唐宋词乐与词律的历史演化进程;而由于“历史”如海德格尔所说是现存且无用的,所以,我们也很少有机会考虑词乐与词律是否还可能有在这以外的另一种存在——“理论”的存在。尽管“比较文本学”与传统的文献校勘学之间,或者不妨建立起某种理论上的关联,而诗歌与音乐也始终存在不能隔断的历史关系,然而,当强调“共时对比”的“文本比较”——而不是沿用“校勘学”或者“诗乐关系”的理念时,对唐宋词文本的理解将有如何不同的景象出现,已经不是一个值得期待的知识领域,而是需要重新对待与再度出发的理论问题。