家庭农场土地流转合同期满续约过程中的利益博弈

2020-10-09刘灵辉

摘 要:获得适度规模、集中成片的土地是家庭农场生存和发展的前提和基础,在农村土地“三权分置”法律政策下,家庭农场主对通过土地经营权流转集中起来的土地仅享有债权性质的经营权,如果农户在土地流转合同期限届满时选择不续签合同,那么,家庭农场主轻则面临“钉子户”问题,重则丧失全部土地而破产。因此,地权稳定性是家庭农场可持续发展的一个重要指标。在土地流转合同期限届满续期时,家庭农场主和农户都有各自的潜在利益诉求,土地流转合同续期能否实现是双方博弈的结果。利用博弈模型法,基于研究假设条件,建立博弈收益函数,挖掘不同主体在土地流转合同期满续约过程中的利益诉求、冲突表现及矛盾根源,推算出预期社会效果成为均衡策略时需要满足的前置条件。研究发现,最终的均衡策略既要满足农户的土地流转收益需求,又不能让农场主的用地成本负担过重。故而,通过签订土地流转收益动态调整型合同,在家庭农场主和农户之间构建起“紧密的利益共同体”关系,使得农户决定续签土地流转合同与否和收益的增量挂钩。因土地流转收益存在着“阈值”,因而还应考虑家庭农场主的投资回收问题。

关键词:家庭农场;土地流转合同;合同续期;租金水平;地权稳定性

中图分类号:F323.4 文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2020)02-0079-09

作者简介:刘灵辉(1982-),男,电子科技大学公共管理学院副教授,博士,主要研究方向为土地制度与政策。

一、研究背景与文献综述

“家庭农场”是起源于欧美的“舶来词”,尽管各国的国情不同,西方发达国家的农业普遍采取的是家庭农场的生产经营方式[1]。2013年我国中央一号文件首次提出“家庭农场”的概念,中央政府将家庭农场写入国家促农发展的最高文件,不仅表明了其已获得了某种程度上的政治生命力[2],而且也表明现阶段我国发展家庭农场的时机已经成熟、条件初步具备[3]。因此,家庭农场将成为未来中国农业微观经营组织的重要形式[4]。家庭农场土地适度规模化经营的实现,有人的因素,有制度政策的因素,亦有土地因素。其中,土地是对家庭农场影响最深远的外部因素。发展家庭农场既要解决“地从哪里来”的问题[5],又要妥善解决土地集中问题[6]。由于农户对承包地处置方式选择受多种因素影响[7],且法律政策明确规定土地经营权流转遵循“平等、自愿、有偿”的原则,故而,培育和发展家庭农场,不能依靠行政命令,搞一刀切,必须尊重农民的意愿,顺应家庭农场的内部生成机理。因此,获取家庭农场所需的集中成片、适度规模的土地资源,需要充分发挥市场机制在土地资源配置中的决定性作用,实现众多农户手中分散零碎的承包地向家庭农场逐渐集中。在家庭农场获得规模适度且集中成片的土地后,地权稳定性又成为制约家庭农场生存和发展的重要因素。地权稳定性的内容具体包括三个方面:地权期限稳定且延期便利、地权内容清晰且歸属明确、地权利用可控且不受威胁。就地权内容清晰且归属明确而言,家庭农场主与农户之间交易的仅仅是一定期限范围内的土地经营权,土地承包权仍牢牢地掌握在农民手中,土地所有权归属于农村集体经济组织,更是没有产生任何转移。就地权利用可控且不受威胁而言,在土地经营权流转合同期限内,家庭农场主可以对集中起来的成片土地实施占用、使用、收益和处置,家庭农场主对土地享有的权利受《合同法》的保护,但是越权、超期处置承包地的行为是违反土地经营权流转合同且不被允许的。可以看出,地权稳定性的关注焦点最终落在了地权期限稳定且延期便利这一关键点上。一旦出现大面积农户中途违约或者土地流转合同期限届满不续期等情形,家庭农场主前期经过千辛万苦集中起来的适度规模土地将分崩离析和瓦解,家庭农场也就随之不复存在。因此,家庭农场经营的土地集中本质上是通过众多合同达成的“契约式”合并,这种“契约式”合并的稳定程度越高,就无疑给家庭农场主吃了一颗“定心丸”,家庭农场主就越敢于继续扩大土地规模、追加投资。

关于家庭农场与农户土地流转合同到期续约问题,一些学者已经前瞻性地预见到并展开了一定程度的研究。在土地流转合同续期的重要性和影响方面,薛建良对家庭农场等新型农业经营主体流转土地经营权的稳定性进行了评价,考虑到了合同到期后新型农业经营主体失去流转土地的可能性[8];钟涨宝等认为,倘若承租人在续约方面得不到保障,无法预期土地能否续租,若续租不成又要转移阵地,因而不敢在道路建设、土壤改良、喷灌滴灌等方面投入,影响了整体产出和收益[9];班艳丽提出,如农场主在流转土地上进行的修水渠、打机井等基础设施投入,在土地流转到期后的归属和补偿问题如何解决[10];李双鹏指出,传统农户有条件地与家庭农场继续签订流转合同,如果不满足新的条件,那么家庭农场的经营面临着“破产”的危险[11];杨唯希指出,土地使用期限短以及到期后是否能顺利续约的不确定性都使农场主忧心忡忡[12]。在土地流转合同续期的应对措施方面,肖鹏等指出,赋予承租人优先续约权是农业适度规模经营的重要条件。如果不能赋予承租人优先续约权,在家庭农场的农业经营过程中,将因为部分土地经营权流转期限届满无法续约,而使得土地的连片集中和适度规模经营难以为继[13];兰勇等指出,在确权确股不确地的模式下,即使第二轮土地承包期到期后土地打乱重新分配,也可以只改变股权份额,不影响长期经营[14]。综上所述,目前学术界对家庭农场土地流转合同期限届满续期问题的研究主要集中在重要性、影响方面,涉及如何应对方面的研究不仅偏少且不深入、不系统。关于在土地流转合同期限届满续签合同时家庭农场主和农户的潜在利益诉求是什么?采取何种措施才能促使双方顺利达成合同续签?学术界还尚未进行全面系统的挖掘分析。因此,本文基于博弈分析法围绕家庭农场和农户在土地流转合同期满续约问题进行研究,分析不同主体在土地流转合同期满续约过程中的利益诉求、冲突表现及矛盾根源,建立博弈收益函数,推算出预期社会效果成为均衡战略的前置条件和应对策略,具有重要的学术价值和现实意义。

二、家庭农场土地流转合同期满续约过程中博弈问题由来

家庭农场集中起来的成片规模化土地是通过众多合同构建起来的“契约式合并”[15],即家庭农场主与众多农户土地流转合同的签订实现了某一区域空间范围内原先分散零碎的地块合并为一整块适度规模且集中成片土地并整体归家庭农场使用。由于不同农户在收入水平与收入结构、土地依赖程度、对待投资中风险和收益的态度等方面存在差异,不同农户在流转方式、流转期限等合同重要事项的选择上不可能做到整齐划一。因此,家庭农场通过土地流转集中起来的土地在内部构成上是错综复杂的。具体而言,在流转方式上,农户可以在出租、转包、入股、转让等多样化的流转方式上做自由选择,在流转期限上,农户可以选择签订1~3年、3~5年这类短期的土地流转合约,也可以选择签订10年或者第二轮土地承包剩余年限这类长期的土地流转合约,即家庭农场通过土地流转获得的土地在流转期限上存在着两种类型:流转期限不统一型和流转期限统一型。

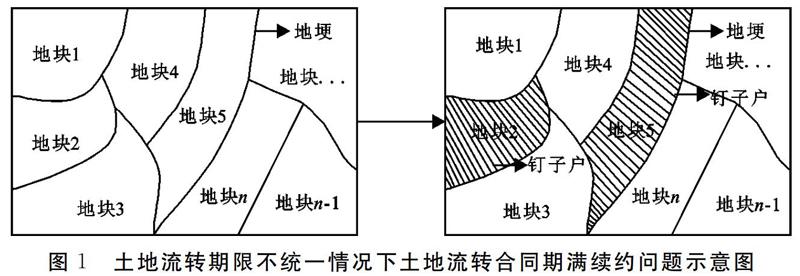

1.流转期限不统一型,即家庭农场主与众多农户都达成了土地流转协议,但是在流转期限上短期合约与长期合约并存。那么,如果签订短期合约的农户在合同期限届满时选择不续签合同,将使家庭农场成片规模化的土地上重新再现“钉子户”(见图1),这不仅会给家庭农场的后期生产经营(播种、收割、日常田间管理、基础设施建设等)带来极大不便,进而造成经济损失,而且这些“钉子户”所产生的示范效应会影响到其他签订长期合约农户的心理,提高这些农户中途违约或者不续签合同的概率,使“钉子户”所覆盖的土地面积逐步扩大,进而危及到家庭农场的生存与发展。

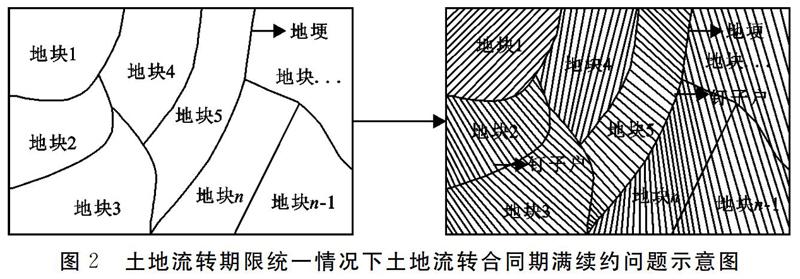

2.流转期限统一型,即无论家庭农场主与众多农户签订的是长期合约抑或是短期合约,在土地流转期限上是完全一致的。此时,在土地流转合同期限届满时,家庭农场主与农户围绕土地流转合同的续约问题能否达成一致,直接事关家庭农场的生死存亡。如果农户凭借“地权在握”且合同“甲方”的优势地位,将土地合同续约与更高的甚至过分的土地流转价格等前置条件相挂钩,那么,将使得家庭农场主陷入“两难”的境地,如果不答应农户的前置条件,在农村人情社会、面子等因素所诱致的跟风效应之作用下,农户会纷纷选择不续签土地合约而成为“钉子户”,进而导致家庭农场完全丧失集中起来的成片规模化土地而倒闭(见图2)。如果完全答应农户的前置条件,家庭农场的未来发展将完全受制于供地农户的群体意愿,土地续期问题将成为时刻悬在家庭农场主头上的达摩克利斯之剑。

可以看出,与资本主义私有制下农场型规模化经营相比,在中国土地社会主义公有制下通过土地流转实现的农业规模经营面临着地权稳定性问题。由于家庭农场发展所需的土地,不仅需要规模适度、集中成片,而且需要期限稳定。家庭农场土地流转合同期满续约本质上属于家庭农场主与农户之间的博弈与角力,双方博弈的结果直接影响并决定着地权稳定程度。那么,如何发掘并满足双方在土地流转续期问题上的潜在利益诉求,进而把两者打造成“紧密的利益共同体”,达到有效避免或者大幅度降低农户不续签合同、中途违约等情形的发生,使得家庭农场集中起来任意相邻地块的地埂上如同“上了把锁”一般,不被轻易拆散、分崩离析,确保在家庭农场集中起来的适度规模土地具备地权稳定性,即地权期限稳定且延期便利、地权内容清晰且归属明确、地权利用可控且不受威胁。

三、家庭农场主土地流转合同期限届满续约过程中的博弈分析

(一)相关假设

假设一:虽然农村土地所有权归属于集体经济组织,但是农户享有物权性质的土地承包经营权,对于流转土地经营权流转与否具有最终决定权。因此,在家庭农场通过土地流转获得适度规模土地过程中参与博弈的市场主体主要有两个:家庭农场主和农户,且博弈的双方都满足“理性-经济人”假说。

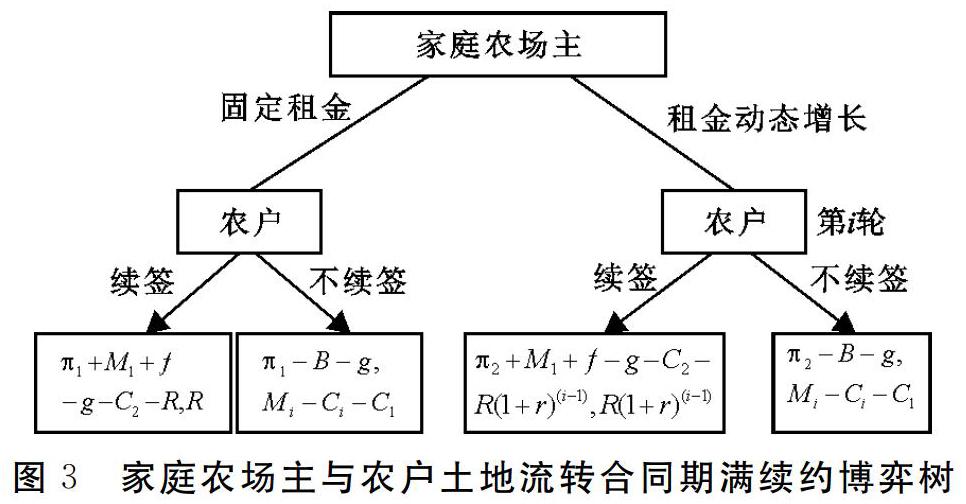

假设二:家庭农场主与众多农户同时签订土地流转合同且期限均为n,初始土地租金为R。在每一个土地合同期届满时,家庭农场主在下一个土地流转合同期内支付给农户的租金有两种策略:租金固定不变型和租金动态增长型。在租金固定不变的情况下,家庭农场主支付给农户的租金不考虑时间的变化而一直持续保持不变;在租金动态增长的情况下,在每个土地流转合同期限届满时,续签合同期的农户获得的土地租金数额将较上一个合同期增长r个百分点(r>0)。

假设三:在一个土地流转合同届满时,农户可以选择续签土地流转合同,也可以选择不续签土地流转合同。如果农户续签土地流转合同,则可以按照合同约定获得相应的租金;如果农户不续签土地流转合同,则只能获得单位面积土地耕种带来的总收益Mi,同时,要承担单位土地面积花费的种子、化肥、农药、机械使用等生产成本Ci,在正常年份下,总有Mi>Ci。另外,农户自己耕种土地需要投入一定的时间和精力,意味着他们将丧失从事其他务工机会,且这一机会成本额度为C1。由于农户是理性经济人,他们是不会容忍机会成本过高而导致农业收益为负值的情况发生的,即Mi-Ci-C1>0。

假设四:家庭农场集中起来的适度规模土地是由m个农户的分散零碎土地合并而成的,每个农户的土地面積相等,且土地是均质的、无差异的。在租金固定不变型合同下,(m-1)个农户选择续签订土地流转合同,继续流转土地给家庭农场,则可以保证家庭农场主赚取的稳定利润为π1;在租金动态增长型合同下,(m-1)个农户选择续签订土地流转合同,继续流转土地给家庭农场,则可以保证家庭农场主赚取的稳定利润为π2。由于采取租金动态增长策略,家庭农场主需要支付更多的土地成本,故而,π1≥π2。

假设五:如果农户选择续签土地流转合同,家庭农场主单位土地面积规模化经营总收益为M1,单位土地面积需要支付的种子、化肥、农药、机械使用等生产成本为C2,且M1>Mi,C2 假设六:为通过支持土地适度规模化经营推进农业现代化进程,政府给予家庭农场单位土地面积的规模化经营补贴为f。 假设七:家庭农场和农户之间的土地流转合同可以一直签订s轮(s为大于1的自然数),在租金动态增长模式下,家庭農场可以承受的租金不可能无限制地增长下去,是存在最大极限值Rmax的。 假设八:发展家庭农场需要一笔前期数额不菲的投资K,为了收回成本、应对风险意外等,家庭农场主每年会从利润中提取g作为家庭收入、储备金。 (二)博弈分析 根据假设条件,构建起家庭农场主与农户围绕土地流转合同续约问题的博弈树,见图3。 从图3可以看出,在家庭农场主选择租金固定不变策略时,如果农户选择续签土地流转合同,可以获得的收益为R,家庭农场主可以获得的收益为π1+M1+f-C2-R;如果农户选择不续签土地流转合同,可以获得的收益为Mi-Ci-C1,家庭农场主可以获得的收益为π1-B。因此,在家庭农场选择租金固定不变策略时,要想让农户选择续签土地流转合同,且家庭农场主和农户都没有偏离这一博弈均衡点的意愿,必须同时满足: 可以得到式(4),其含义为:即在租金动态增长型合同下,在第i个土地流转合同签订时,农户获得的土地租金收益要高于自己经营土地的纯利润与自己转出土地从事其他行业劳动可以赚取的收益之差。求解式(4)可以得到轮数i需满足的条件为: 由于家庭农场土地租金固定动态增长,不排除家庭农场放弃该农户而另寻其他农户谈判并达成交易的可能性。假设农户在第t轮(t 家庭农场主支付的土地租金是不可能无限制的增长的,要有一个“度”(Rmax),否则,家庭农场会因为支付的土地租金过高而亏损。家庭农场经营者分为两种类型:土地租金低容忍度和土地租金高容忍度[14]。 四、结论与讨论 在农村土地“三权分置”法律政策下,家庭农场通过土地流转获得的权利仅仅是一定年限内的债权性质的土地经营权,为了发挥地权稳定性对家庭农场可持续发展的保驾护航作用,土地流转合同到期续期问题就显得尤为重要。然而,土地流转合同到期续期协议能否最终达成是家庭农场主和农户围绕利益问题进行博弈的结果,均衡策略既要满足农户的土地流转收益需求,又不能让农场主的用地成本负担过重。因此,通过签订土地流转收益动态调整型合同,在家庭农场主和农户之间构建起“紧密的利益共同体”关系,使得农户决定续签土地流转合同与否同收益的增量挂钩,同时,应考虑家庭农场主的投资回收问题。然而,家庭农场土地流转合同到期续期问题属于理论界研究的一个新的问题,未来还需要从以下三个方面进行深入研究。 (一)农地使用制度不确定性与家庭农场土地流转合同到期续约 党的十九大报告指出“保持土地承包关系稳定并长久不变,第二轮土地承包到期后再延长三十年”,这表明党中央将长期坚持和稳定农村土地承包责任制,给农民吃了“定心丸”。然而,现行农地使用制度仍然存在着不确定性,主要体现在一轮土地承包期届满向下一轮承包期进行过渡时的衔接方式不明确,既可以采取在原承包地基础上单纯延长承包期的策略,也可以采取将承包地全部打乱再重新分配的策略。在前一种策略下,农户享有的是延长了承包期的固定地块的承包经营权,在后一种策略下,虽然农户的承包关系得到了延续,但是享有的是对重新分得地块的承包经营权[16]。那么,在家庭农场主与农户签订的土地流转合同期满后,一轮土地承包经营期可能到期,也可能尚未到届满。由于《农村土地承包经营流转管理办法》明确规定土地流转的期限必须小于或等于承包土地所剩下的期限,那么,家庭农场等新型农业经营主体的土地流转意愿会随着第二轮承包期越来越近、土地流转期限日益缩短而降低,从而使得农业规模化经营的势头出现萎缩甚至停滞的状态[17]。同时,由于在土地打乱重新再分配后家庭农场主面对需要签约的农户都可能发生重大变动,故而,土地流转合同期限届满后如何继续经营家庭农场就成为一个非常棘手的问题。 (二)农户的土地流转收益预期与家庭农场可承受最高用地成本 据农业部统计,全国家庭农场中,从事种植、养殖及种养结合的家庭农场占总数的98.20%[18]。根据笔者在湖北、江苏、山东、四川等省调查获得的349份家庭农场有效调研问卷,考虑到种植分为粮食作物种植和经济作物种植,将家庭农场细分为5种类型:粮食作物种植型家庭农场、经济作物种植型家庭农场、“粮食作物种植+养殖”型家庭农场、“经济作物种植+养殖”型家庭农场、养殖型家庭农场。根据调研收集到数据,测算出不同类型家庭农场的收益是存在着较大差异的(见表1),可以看出,最高的年净收益可达39 003.95元/亩,最低的净收益仅310.94元/亩,前者是后者的125.44倍,一般而言,家庭农场可以获得的收益与可以承受的成本是呈正相关的。因此,不同类型家庭农场对最高用地成本的可承受度是不一样的。 站在农户利益的角度,他们是否愿意参与土地流转,取决于其对收益、成本与风险的评估。因此,在租金动态增长型合同下,如果没有规则加以约束,农民不仅会倾向于签署短期合同,而且会要求选择高的增长率r,以实现租金收益快速增长的目标。由于农民拥有是否流转土地、是否续签合同的最终决定权,这等于农民将家庭农场的未来攥在了自己的手中,处于绝对优势地位,形成“不满足农民的利益诉求就毁约、就不续签合同”这么一个局面。同时,相较粮食作物种植型家庭农场,养殖型家庭农场、经济作物种植型家庭农场的收益更高,如果后者能够支付更高的土地流转租金,那么,在比较效益、用地成本横向对比等因素的驱使下,大量土地将向养殖型家庭农场、经济作物种植型家庭农场或者种养结合型家庭农场集中,诱发家庭农场的“非粮化”趋势。