坎坎坡的哨声

2020-10-09肖正康

肖正康

天刚见亮,王巴实就在寂静的球场忙开了。破竹,划条,清脆悦耳的划竹声氤氲着坎坎坡似醒非醒的梦。许是坎坎坡特殊的地质,种出的竹子绵软而有韧劲,是远近闻名编筐织篮的上等材料,配上王巴实精湛的手艺,坎坎坡的竹制品在整个乡,乃至整个县都堪称一绝。但此刻,王巴实不编筐,也不织篮,他要做的就是修补篱笆墙上这几个比簸箕还要大的洞。

越想,王巴实越觉得奇怪,老窊藤韧性十足,具有千年不死,死后千年不朽的美誉。在王巴实爷爷未栽种绵竹之前,坎坎坡人都用老窊藤编筐织篮,很牢固,只是不如竹子编出的美观、有形状。现今,坎坎坡人只把那些老窊藤編的筐呀篮呀当口袋使,算起来,楼上的筐要比这堵篱笆墙的年岁长,筐都不烂,篱笆墙怎么就朽得这样快?想想近两年来,带着孩子打篮球的次数多了,同时修补篱笆墙的次数也多了起来,似乎每一次打篮球前都得修补。

这几个洞是昨天傍晚下地回来发现的,篱笆墙小洞不修大洞难补,这不,东方刚露鱼肚白就打上手电,提着斧头,砍来了自家栽的两棵高大的绵竹。王巴实以前修补篱笆墙都用老窊藤,不用绵竹,不是他舍不得,而是绵竹的使用寿命远不如老窊藤长。只是明天孩子们就回村了,自己这腿脚,要想到老远的木栗山扛老窊藤已是困难的事。

手里划着竹,疑惑却在心中越滚越大。陡地,王巴实站了起来,自顾来到这些比簸箕还要大的洞跟前,拉过老窊藤,陡然发现断面呈斜口状,平滑整齐,根本不像平日腐烂而自然断裂的锯齿状,就这整齐度,没有锋利的刀刃是不可能留下这样的截面。

人为损毁?疑惑着的王巴实再次抚摸断面,以多年用斧用镰的经验得到肯定,不自觉瞄向影影绰绰的四周,没一个人影。这是为什么?

新的疑惑盘踞心头。坎坎坡向来夜不闭户,路不拾遗,就这种恶作剧也只有调皮的孩子才能作为,那应该是上星期回来就砍断的,只不过自己没发现罢了。这几个小鬼头!王巴实摇了摇头,疼爱地骂了句。这些年,坎坎坡人以“西气东输,南水北调”的气势,纷纷往北、往西、往东,进工厂、驻工地,明面打工,实则逃离贫穷的坎坎坡。坎坎坡在得高,具体有多高,王巴实不知道,只听说在整个省就数坎坎坡的海拔高,高到伸手可摘云。高高的坎坎坡不仅不能种稻,就连庄稼也长得慢,收入自然就比不上其他村寨。随着云涌的打工潮,能拖家带口走的,毫不含糊,统统离开坎坎坡。如今,一百来户的坎坎坡,只剩下二十来户。仅剩的二十来户,也大部分是老人或是孩子留守。父母长期不在身边的孩子,王巴实又怎么舍得真正的骂一句。不仅舍不得骂,还把他们周末,或是假期的玩法想得周到妥帖。说玩法,在坎坎坡也单一,只有篮球。篮球这一玩法还是第一批支教的郝老师来了以后才有的,回想起以前你追我撵的疯跑,就像被嚼透汁水的甘蔗渣,没个嚼头。此刻,想着明天就能让孩子们开心地玩上篮球,王巴实沸腾的血液使手中的划竹声更脆更响。

“狗日的,咋兴起这样早?”

在这沉寂的早晨,在王巴实清脆的划竹声里,尽管这嘟哝声很低,还是清楚明了地钻进了王巴实的耳郭,不用抬头他都知道是衰二。开口成脏,在坎坎坡只有衰二,也唯独有他。王巴实不跟他计较,也计较不了,这是衰二历来的性格,似乎每一句话不带两个脏字他就活不成似的。衰二不仅脏话连篇,在长幼秩序严明的坎坎坡,凡年岁大不过五的,他都直呼其名。对这事,没谁教训他。为啥?还不是他的长相。衰二年纪在坎坎坡不算最大,比起眼前的王巴实还要小两岁,但他的腰比村里年纪最长的衰老爹还要佝偻得厉害,整个人看上去也要衰老得多,不知情的人乍一看,定要把衰二说成是王巴实的长辈。许是长相催生了自卑,又或许是天生的性格,在坎坎坡衰二极少与人搭腔,好不容易搭一句,话语也是硬邦邦的,就像质地硬实的椎栗木,磕哪儿碰哪儿,哪儿就会生疼。

“衰二,又要晒黄豆啦?”主动搭腔的王巴实这是明知故问,瞧着衰二肩上的老扫帚,谁不知道是来占位的。在坎坎坡就这样,要晒玉米、打豆子,球场是最好的场所,也是唯一的选择,就像看广场电影占座一样,得老早来抢占。只要一把扫帚,一两只背篮、箩筐,抑或筛子、簸箕随意放置球场的一角,就可以向坎坎坡人宣告——球场今天“名花有主”,也就不会有人再来争抢。

媳妇昨晚就叫他来占位,衰二却笑她紧张过了头,球场现在属“淡季”。坎坎坡主产的是玉米,秋收晒干装袋后就不会再翻晒,大好的晴天整个球场也荒凉地干晒着,有哪个鬼跟你抢?要不是媳妇催得急,衰二还不会这样老早早到球场来。瞧着动作娴熟的王巴实,还有那两棵竹子摆出的阵势,他实在想不通,从王巴实会织筐编箩以来,每一次都在自家院心内完成,今天咋就跑球场来了?衰二的心突然咯噔了一下,离开的脚步不禁快了起来。

“我不编筐,就补哈这堵篱笆墙上的洞,不要多大哈就好。”王巴实以为衰二没听到他刚才的招呼,不自禁地拢了拢散乱的竹片,朝着快步离去的衰二补充道。

尽管衰二早有防备,可当“篱笆墙上的洞”这几个字从王巴实嘴里淌出来,流向他的时候,腰着实闪了一下,浑身也颤了颤,只不过王巴实没注意罢了。

衰二家晒黄豆可不是件小事,黄豆晒不出来,明天坎坎坡人就吃不上豆腐。坎坎坡因特殊的地理环境,饭桌上长年四季除了南瓜就是红豆,或是红豆皮,单一而寡淡的吃食唤醒了衰二媳妇的手艺——磨豆腐。衰二家的豆腐像王巴实的编织手艺,堪称一绝,豆腐脑嫩得见风就化,豆腐块软硬适中,最主要是蕴含特别的清香。对于这股奇异的香味,坎坎坡众说纷纭,但最终不得要领。从衰二媳妇做豆腐以来,三天两头就要晒黄豆。

但王巴实补篱笆墙上的洞也不是小事。当年,坎坎坡小学成立篮球队,球场就像过节一样的热闹,从早到晚都能听见拍球、投掷、吆喝叫好的声音,特别是响亮的哨声,抓心挠肝地揪着坎坎坡孩子的心,不仅男孩,连女孩也上球场疯跑。那天,在男女分队比赛中,篮球不小心被传出了场外,顺着山坡一路“高歌”,学生们不顾老师的劝阻,硬跟着他寻找滚下坡的篮球,不料李小东与老师及同学们走散了,寻到时,他早已摔得昏迷不醒,差点丢了小命。

“小娃都不在这读书了,你还操哪门子闲心?”衰二停下脚步,转过身向王巴实大声说。衰二说的是实情,坎坎坡小学根据校点合并政策,早在五年前就合并到两公里外的村委会小学,坎坎坡的适龄儿童吃在那儿,住在那儿,一个星期也就周末回来两天。说完,衰二不自禁往上撑着佝偻得厉害的腰,人瞬间高了一截。

衰二说话竟然第一次没带脏字,且这话听起来还有几丝善意的劝解,可王巴实顺着长长的尾音往里一深究,味儿就出来了!二十几年前,上小学四年级的王巴实回家跟父亲说要买双球鞋,加入篮球队时,父亲用的就这语气,拖的就这尾音,话里就是这味儿。其实,王巴实在衰二的话里还听出了其他的意思,只是他懶得琢磨罢了。王巴实就这样,只要是跟篮球沾边的事,任何杂音他都不在乎,更不想去深究。

“今天星期四,明天他们就回来了,我得把它修好。”王巴实笑着说。

“就是回来也没得几个小娃,你还瞎忙哪样球?”没了长长的尾音,语气变得冷漠。说完,就像撑不住佝偻得厉害的腰,自顾走了。

瞧着衰二渐渐远去的背影,王巴实有些惊愕。媳妇走了以后,王巴实辗转着仔细想过,篱笆墙在坎坎坡是围栅菜园、前屋后院,以作防鸡防猪防狗糟蹋破坏之用,支教老师费九牛二虎之力到老远的木栗山扛回老窊藤,编织出这道不防狗,也不防鸡,更不防猪的篱笆墙,而王巴实自己竟这样牵肠挂肚地把这些篱笆墙看得比任何事任何人还要重要,看护、修补,这样大费周章,为的仅只是防篮球这种不计入升学考试的玩意儿滚下坡,这不叫荒唐,不务正业,还叫啥?媳妇离家的当夜,王巴实想过放弃,可放弃篱笆墙就等于放弃篮球,那突然冒出的决定就像一把深深插在心尖的刀子,划得他生疼,整个人空空落落,没魂没魄一样。王巴实对篮球的痴迷,坎坎坡人给出了荒唐的评述,议论得最多的是中邪。如今,王巴实父母早已不在世,唯一的孩子明松也到省城上大学,村里的青壮年毫不留恋纷纷离开贫穷的坎坎坡,老弱残兵,就是哨子等生锈了也组织不起一场球赛,王巴实却还始终如一乐此不疲的坚守着,哪怕有拳头大的洞,他都要认真的修补。

“哪怕只有一个小娃,我也要修好这堵篱笆墙。”王巴实自言自语道。这种坚持从第一位郝老师走进坎坎坡的那天就开始了。

至今,王巴实还清楚地记得郝老师第一天到坎坎坡的情形:湛蓝的天空下,郝老师全身灰色,灰色的衣,灰色的裤,灰色的鞋子底部长着“胞”,像蜂蜇过的肿块。行李只有一个网兜,装着脸盆、洗漱用具和一个篮球,除了灿烂的脸庞外,给人一种灰灰的、日子过不下去的感觉。奶奶说坎坎坡的人从未像他这样裤子只有半截,里面那条薄得都能透肉的裤子咋能抵挡得住坎坎坡的夜风。就因坎坎坡在得高,老人们总结说,坎坎坡白天的风瘦,晚上的风更瘦,戳得人生疼。瞧着郝老师单薄的穿着,确实有些够呛。王巴实怯怯地问郝老师,穿这么少,不怕冷?郝老师稍做愣神,摇摇头,笑了。后来跟郝老师学习多了王巴实才知道,这是专业的球衣球裤和球鞋。上面的数字是队员编号,鞋底的“胞”不是叮的,出厂就有,起防滑作用。

在郝老师蓬勃的朝气与新奇的打扮下,王巴实无法收起心中的好奇,和其他同学一起,“簇拥”着他进入学校,趴在窗台、堵着门看西洋镜似的看郝老师。老师也不羞,向他们笑笑,不铺床也不休息,肩上的东西往那张简陋得只有床板的床上一扔,竟顾抱着篮球到操场。郝老师摇了摇操场两端立着的陈旧得近乎腐朽的球架,在球架下做了两个弹跳的动作后,找来油漆,比画着距离,在球架脚画了两个大半圆圈。第一堂体育课,王巴实他们彻底认知了郝老师画的长方形的圈圈框框。最长的两条线叫边线,另两条叫端线,正中将球场一分为二的拦截线叫中线,中线上叼着个鸡蛋似的圆圈叫中圈,供开赛发球,两个球架脚的半圈和圆圈有三分投篮区、限制区、罚球线、罚球区,一个平日只用于升旗、做操、玩游戏的操场,填充进如此丰富而有趣的知识,让王巴实端着饭碗都忍不住嘀嘀咕咕。父亲急眼了,语文、数学没瞧见你这样认真过,篮球能当饭吃呀?王巴实不知道篮球能不能当饭吃,自入学以来,在老师办公室曾见过篮球,但是瘪的,像坎坎坡独十三老人头顶破旧的烂毡帽。那两个球架,除了供风吹日晒,王巴实认为就是让学生比赛攀爬、玩耍的工具。郝老师的到来,改变了叫法,操场叫球场;攀爬、玩耍的木架叫球架。郝老师站在球场中线,分开的十指将持于胸前的篮球挤压了几下,猛然,身体前倾,篮球涂着胶一样,牢牢粘在他的掌间,哗哗几步,王巴实的眼睛还没眨巴开他就跨到了球架跟前,一个美猴翻身,篮球竟乖乖进入球圈,像母亲养的那些鸡,怎么赶怎么进窝。在郝老师一次次“咣当咣当”的投掷中,陈旧得有些腐朽的篮球架竟“咯吱咯吱”摇着、响着,如韵味无穷的韵律一般,让王巴实坐在球场边托着下巴,心底生出无限的向往。特别是郝老师的躯干、颈部、单脚、膝部、胯下八字盘球的动作,以及胯下前后抛球的姿势,比看广场电影还要精彩、还要着迷。当天晚上,王巴实竟梦见自己像郝老师一样,将篮球粘在手掌下,如母亲赶小鸡一般,统统赶进了荒废多年的球圈。

星期五的傍晚,太阳还悬在后山的山头,衰小亮和坎坎坡的孩子们就从学校回到了坎坎坡。刚丢下书包,顾不上擦把脸上热气腾腾的汗珠就跑来王巴实家,瞧着气喘吁吁的衰小亮,王巴实笑盈盈地把早准备好的篮球递了过来,顺势在衰小亮的额头抹了抹。最后,朝着衰小亮急匆匆而去的背景,重复起那句真诚而又单一的叮嘱:“先活动开再玩,注意安全,跑慢点!”

不管谁来抱篮球,王巴实都会作这样的叮嘱。自李小东摔伤后,虽说球场四周编织了围网,可篮球还是成了禁忌,就是体育课老师也不让玩。跟着郝老师训练了两年的王巴实无法忍受没有篮球的日子,偷偷撬窗进老师办公室偷篮球,一次又一次,老师的批评不起作用,就是将篮球放瘪了气,也难不倒会充气的王巴实。父母听说后,严厉责骂无效就对他棍棒交加,依然无法消除他对篮球的惦念。一气之下,举刀将篮球砍得比喂猪的食料还细碎。无望之际,竟收到了郝老师鼓励王巴实学习之余不要放弃篮球的来信,以及一个崭新的篮球,说来也怪,郝老师所叮嘱篮球场上的每一个细节,就像盘长在木栗山上的老窊藤,随着时间的推移,一天比一天茂盛。许是多次偷篮球积攒的丰富经验,在拥有了自己的篮球后,每一次争夺都是父亲败下阵去,王巴实到乡上读中学以后,父母更是鞭长莫及,也就不再管他。也就是从那时起,郝老师每年都会给王巴实寄一个篮球,而王巴实无论好的,还是用坏了的,他都积攒着,父母离世以后,他专门拿一格房间来堆放篮球,坎坎坡的孩子谁想打篮球,都会找王巴实要。

“啪、啪、啪——”衰小亮拍球的声音越来越远,而王巴实浑身的血液,就像煮沸的开水,越来越沸腾得厉害。王巴实曾以为自己随着年岁的增长,对篮球的惦念会淡些,哪知越来越离不了。如今,尽管他上不了场,但只要能在一旁看着,也是一件无比幸福的事。要是再能对孩子们指教一二,那个晚上,他定会兴奋得难以入眠。就在他换好鞋,准备去球场时,衰小亮抱着篮球急匆匆地跑了回来。

“大爹,球场的篱笆墙通了好几个洞。”

“小亮,眼花了吧,篱笆墙咋可能还会通洞?”

“没眼花,真有好几个洞。”

瞧着衰小亮一脸的认真,王巴实有些蒙,昨天早上他补好那三四个比簸箕还要大的洞后又做过仔细检查,每个边边角角都结实得很,咋又会通洞?还好几个?可衰小亮从小就是个老实的孩子。

跑到球场,真像小亮说的,靠东边的篱笆墙上又生出好几个洞,比赛似的,一个比一个大,断面依然呈斜口状,依然平滑整齐,又是刀割,且割的时间还不长。四周寻找,除了几个徒手拽藤攀爬的孩子外,再没其他人。见到王巴实,孩子们立即从篱笆墙上下来,乖乖站成一排,要搁平日,王巴实会因他们不爱护篱笆墙而说上几句,可现在他顾不上。没有受到王巴实的说教,孩子们顿时活跃了起来,像一只只欢实的小鸟,喳喳围着王巴实,就像王巴实看不到似的,一个赛着一个告诉他篱笆墙有洞的事。

“你们谁带刀子了?”王巴实不自觉地试探了起来。

“我们都没有刀子,老师不让带刀子。”孩子们异口同声,不仅回答得干脆,还不断向外翻着衣服袋子和裤兜,想以此证实着自己的清白。

真不是这些孩子?王巴实琢磨着,这几个孩子都是一起回来的,要想在短时间内划出这么多洞而不让别人发现确实有些困难。如果集体“作案”,除非他们不想玩篮球。说别人不想玩篮球王巴实相信,把衰小亮划在“不想”的队列,打死王巴实都不信。如果不是这几个孩子,应该是大人,可坎坎坡的大人谁会这样做呢?

“大爹,要咋办?通这么多洞,篮球还不得滚沟底去。”

孩子们叽叽喳喳的担忧与顾虑打断了王巴实的思绪,二话不说,提起砍刀,半个小时就扛来了几棵绵竹,顾不上擦汗、喝水,就忙碌了起来。孩子们也跟着忙碌,递刀搬竹坯,有种当年搞生产促发展的狂热场景。

“小亮,赶紧回家吃饭,在这点瞎搞哪样?”

不知什么时候,衰二远远地站在球场边,黑丧着脸,腰佝偻得几乎要成直角,喊出的话音却像一把顶天的锋利刀子,别说衰小亮,就是王巴实也被这喊声给怔愣了。衰小亮丢下刚拾起的竹坯,极不情愿的直起身,委屈而怯怯地望着衰二,始终没挪动脚步。

“还不赶紧给我滚过来!”在衰二威胁的话语里,食指更为锋利的直插过来,衰小亮不敢再作任何的犹豫,以前锋抢球的速度跑了过去。最终,那根食指还是稳当当地插在了衰小亮的脑门上,“瞧瞧你这身脏兮兮的,还嫌不臭?”

“衰二是怎么啦?平日可没这样大的火气。”瞧着衰小亮一步三回头恋恋不舍地望着球场,王巴实像在自语,又像在问一旁的孩子。“小亮惹他了?”

“不是,他爹不给他打篮球。”

“哪个说呢?”王巴实有些吃惊。

“读书的时候小亮告诉我们呢。”

“玩玩玩,成天只知道玩,篮球能当饭吃?”衰二父子渐渐远离球场,在风的传送中,衰二的话还是那样清晰,就在即将拐弯的时候,只见衰二又朝着衰小亮的脑壳狠狠戳了过去。

王巴实看不见衰小亮的表情,可他知道,衰小亮的脸上定会写满委屈、迷惑与不解。当年李小东摔伤后,父亲也极力阻止他玩篮球,王巴实跟父亲解释过许多次,有了篱笆墙,篮球不会再滚下坡,可父亲就像着了魔一样甩给他三个字——不准玩。但每次王巴实都会偷偷地玩,被父亲逮住就这样,乖乖走在一旁,任由父亲责骂,气愤之极,父亲就会这样戳他的脑壳。王巴实就像衰小亮这样不躲、不闪、不辩、不说,乖乖听着、顺着,真像做错了似的。奶奶曾说过,父亲就是头顺毛驴,不能顶着他来,不然挨得就会更重。在父亲的警告、责骂声中,王巴实还是会玩,且玩得更疯。农活重,父亲习惯早睡,白天不让玩,王巴实就晚上出动,每到晚上,几个伙伴就相约着到球场,没有月光的夜晚就是打着手电也要玩个尽兴。许是坎坎坡在得高,离月亮近的缘故,月亮极少迟到,把整个球场照得明晃晃的亮,王巴实他们总戏谑地说是上苍垂怜坎坎坡给的天然灯光球场。为了衰小亮,王巴实觉得有必要跟衰二好好谈一次。

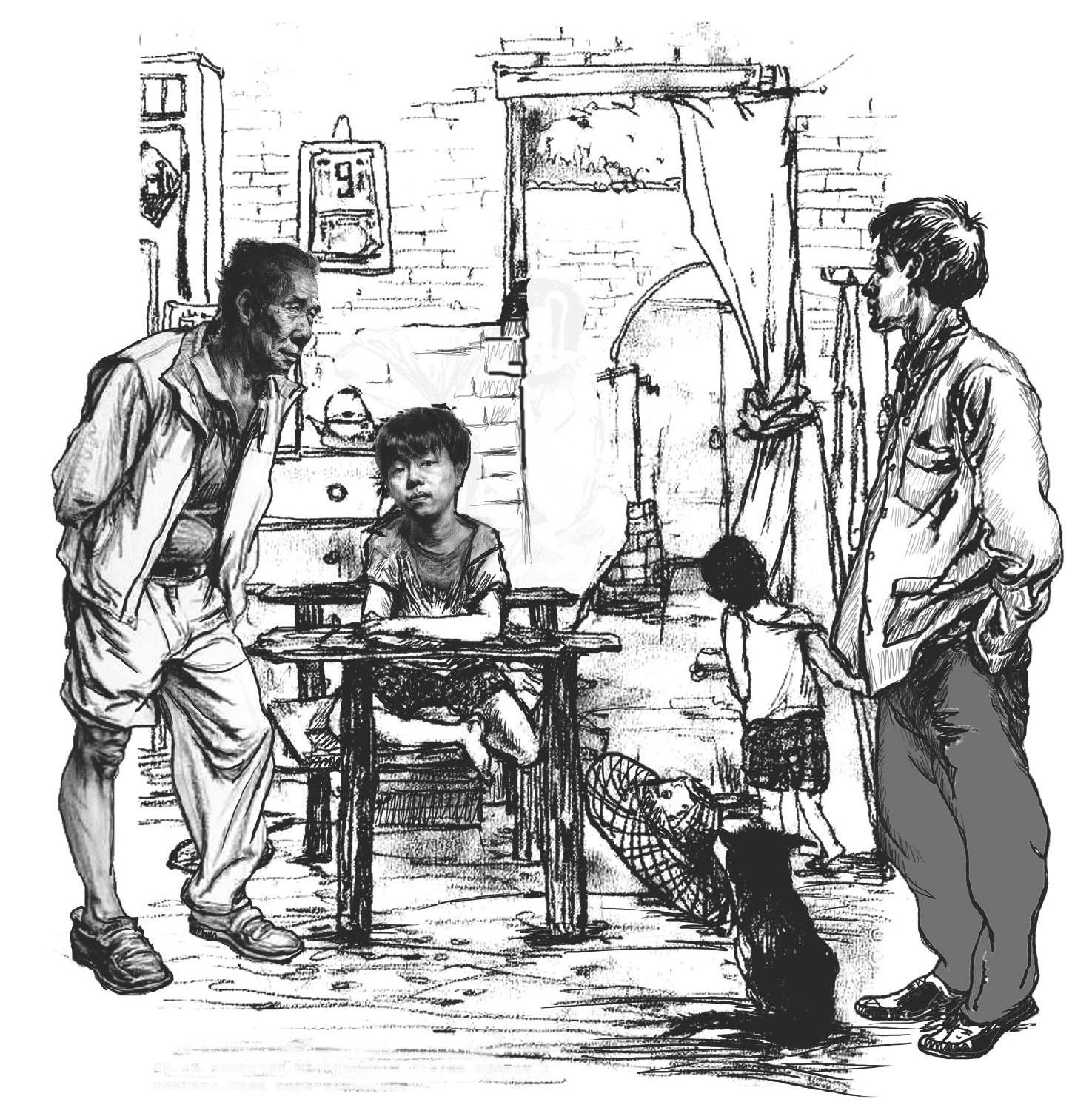

补完篱笆墙上大大小小的洞,王巴实让几个孩子自己玩,他也顾不上吃饭就到衰二家。衰小亮在写作业,衰二坐在边上盯着。“跛踏——跛踏——”,王巴实受过伤的腿在院子里发出了别样的声音,这声音是他初二年级篮球运动会摔伤以后就特有的声音,坎坎坡人闭着眼睛都能辨出是他。衰小亮已闻声抬头看向即将进屋的王巴实,衰二却不理会。王巴实又故意放重了脚步,那“跛踏——跛踏——”的声音在刚合拢的夜晚显得更响更亮,衰小亮喜悦着张嘴想招呼,却被衰二一把摁了下去,“瞎瞄什么!做作业就给我专心点。”

“小亮,做作业呢?”

王巴实想以明知故问的攀谈,打破衰二不理的尴尬。衰小亮仰起脸,笑着刚想回应王巴实,却被衰二扇了下去。

“做作业就专心点,瞧你成天疯,长大能成哪样器?你想种地噶?没得门。我告诉你,田地是你妈和我尼,别(没)得你的份,想过好日子就给我好好读书,不然饿死你都别(没)得人管。”说着狠狠戳了衰小亮一指,衰小亮的头差点被戳到书本上。收回食指,衰二黑丧着脸掏出香烟,动作机械而僵硬地递了一支给王巴实,不跟他说话,也不跟他点烟,自顾点燃自个儿抽。王巴实不在意,自己点燃香烟,轻轻抽上一口,緩了缓,刚想开口又被衰二抢了过去,“再不做作业还成哪样人,天天抱个篮球,给能当饭吃?”说这话的时候,衰二的目光瞄着衰小亮,可王巴实还是听出了他的话外之音。

“小亮呀,要好好做作业,老师布置的作业做完才能去玩。”王巴实轻轻抚摸了一下衰小亮的头,有些疼爱,又有些语重心长。

“玩哪样玩,作业做完要瞧瞧老师上过的课给记得了,下星期老师要上的课先看两遍,哪些是自己看不懂呢,到时候老师一讲你就懂了。你瞧瞧你石锁大叔,人家瞧完这本望那本,一颗汗水一个坑,他不使力咋考得上好大学?以后人家在城里找个工作,天天坐在凉房里头,哪里像我们红火辣热头的苦。”抢白结束,衰二狠

狠吸了一口

烟。

石锁是坎

坎坡的第一个

大学生,自他

跨进大学的门

槛,也就成了

坎坎坡的榜

样,标兵。王

巴实也曾拿石

锁教育过明

松。

“衰二,

小亮还小,不

要压那样紧,

学习也要有放

松的时候,劳

逸结合嘛。”

“你是站

着说话不腰

疼,你咋不让

明松玩?”

“他不爱

篮球。”王巴实苦笑着,再次解释。

在坡上,这种解释不下百次,可每次真诚地说出口,都让人嗤之以鼻。在说这话之前,王巴实就料到衰二不相信,从他不屑的表情就得到证实。王巴实觉得很冤枉,在明松三四岁时就常带他到球场,想着从小培养,可明松见到横冲直撞的篮球就像小姑娘一样吓得直往球场外跑,拉都拉不回来。到乡上读初中了,每个星期回来,吃饱饭就坐在家里看书,任王巴实如何相劝,他就是不动,还说不让王巴实强迫他做自己不喜欢的事情。王巴实也觉得奇怪,篮球这样好玩的东西,他一个大小伙子,要身体有身体,要高度有高度,怎么就不喜欢呢?

“鬼才信。”王巴实软弱地解释,被衰二怒怼了回来。“你是巴不得别人家的小娃不学好。”

“你咋会这样想?”王巴实惊愕,心底铺满委屈。“爱篮球不是坏事,在考试的时候还可以多一项选择,考上体校,一样端铁饭碗。”

“不要说那些虚头巴脑的,我不爱听。”衰二又狠狠地吸了口烟,接着说,“我这人说话不好听,可是实理,远的我们不说,就眼跟前的事,你爱篮球了嘛,咋样?还不是天天在坎坎坡修地球,别说端铁饭碗的事,我先得保证不让小亮当瘸子。”

当“瘸子”这两个字从衰二嘴里说出来时,王巴实的心“哧溜——”一下,针戳般疼了起来。王巴实进初中的第一个学期就加入了校篮球队,无论是控球守后卫,还是大前锋小前锋,抑或中锋,王巴实都出类拔萃。凭借他的身高及风一样的速度,经常被安排当小前锋,也常常在快攻和突破间扭转乾坤。老师说照这样努力下去,考个体校是轻而易举的事儿,弄不好还能进省篮球队。哪知天有不测风云,王巴实在一场比赛中受伤,住院半年,还是落下残疾,也因此停了学。那些年,正遇篮球风靡,县上各种赛事不断。尽管王巴实腿瘸了,凭他嘴里说出的那些专业名词,以及在校时的出色球技,被乡中心校聘为临时教练,就着每月固定的工资,父母也轻而易举为他说了门亲事,哪知结婚两年,篮球不再盛行,王巴实被解聘回家。如果回坎坎坡王巴实乖乖学习编筐织篮也就罢了,可他为了篮球,不仅时时刻刻看护着球场围栏,还拿上家里的大半积蓄去看什么篮球比赛,后来,又花光家里积蓄,买电视,安“锅盖”, 每到篮球赛季,不吃不喝,不分昼夜地守着,媳妇离开前还骂他,都成瘸子了还做白日梦,那些跑跑跳跳的事,给是你一个瘸子能做的?王巴实第一次听人骂他瘸子,不是别人,竟然是他的媳妇,他想抽她,可抬起手,觉得她没有骂错,自己跛踏跛踏的脚不就是瘸子么?

“再说,我家小亮也不爱篮球。”不等王巴实开口,衰二又来了一句。

“爹,我就是爱篮球。”衰小亮抬起头,插了进来。“我长大要当篮球运动员。”

“爱你个头。”衰二的食指狠狠戳向衰小亮的脑门,脸乌云暴雨般的黑,“你不想饿死就给我乖乖写作业。”

“爹,饿不死,人家斯蒂芬·库里一年的工资收入四千零二十三万美元,克里斯·保罗三千八百五十一万美元,拉塞尔·维斯布鲁克年薪三千八百五十万美元。”

听着衰小亮如数家珍地说出这么多外国球星的名字,王巴实拿着烟的手颤抖了起来,在坎坎坡,除了在电视里,他还没听谁念过这些球星的名字。王巴实知道小亮爱篮球,不承想他竟爱到这地步,同感、知音,王巴实既惊喜,又疼爱,伸手刚想抚一抚衰小亮的头,不料衰二先他一步,将衰小亮的头戳开了去。

“美元美元,美你个头。”衰小亮又重重挨了一食指,“你不要尽拿外国人的钱来哄我,嘴上说得漂亮,能买我家几个瓜?你以为坎坎坡是美国?你也不撒泡尿照照,就你这熊样,给是玩篮球的料?别说几千万,你给我挣个两千块我就满意了。”

衰二不懂美元,王巴实很想拿中国篮球运动员的年收入告诉他,可他插不上嘴,衰二也不容他插嘴。

无法沟通,也插不进话。正当王巴实无奈之际,顺顺气喘吁吁地跑来,说丁丁从篱笆墙上掉下来,满头满脸都是血。顺顺的话着实吓到了王巴实,从小丁丁就跟年迈的爷爷相依为命,父母外出打工多年,只有父亲回来过两次,有人说丁丁妈跟人跑了,也有人说丁丁爹在外面成了家,不再要丁丁和爷爷。尽管众说纷纭,但王巴实对丁丁特别的照顾,吃的、穿的、用的,经常给他们爷俩贴补。这会儿要是让他爷爷知道丁丁摔伤了,就他那副枯朽的身体怎么受得了。王巴实让衰二帮着照看丁丁的爷爷,他送丁丁去医院。

丁丁额头磕了个口子,缝了十一针,医生说只要不感染就没大碍。丁丁疼得大汗淋漓,却始终咬紧嘴唇,不喊一声痛。心疼得王巴实半步也舍不得离开。当王巴实“跛踏——跛踏——”跛着脚抬来午饭时,丁丁哭了。

“疼了么?我叫医生。”王巴实有些慌。

“不疼。大爹,我错了。”

在丁丁的讲述里王巴实才知道,他不是自个儿摔下来的。王巴实修补完篱笆墙上的洞离开后,几个娃开心地玩起篮球,左一局丁丁队胜,右一局还是丁丁所在队胜,对方娃儿不高兴了,硬说丁丁他们耍赖,运球带球、拦人时故意推搡、投球超时……他们知道的篮球规则都说了出来,丁丁队没犯这些规则当然得辩解,辩解中就数丁丁声音大,这没办法,丁丁生来嗓门就比同龄孩子大,好些时候说话总让人误解为吼,对方容不下他声音大,就对他推推搡搡,为躲避他们,被逼到篱笆墙脚的丁丁只得迅速爬上篱笆墙,哪知他们站在篱笆墙脚骂丁丁野孩子,气愤至极的丁丁抬脚就踢,不料刚抬起的脚被他们抓住,用力一扯,整个人就栽了下来,狠狠砸在水泥地上。

听着丁丁的话,王巴实心里真不是滋味,媳妇走后,明松小时候也常被孩子们骂作野孩子,明松有王巴实护着,可丁丁……

“丁丁,你真喜欢篮球?”

“喜欢!”

“好好养伤,回去我教你。”

丁丁出院回家,王巴实急匆匆来到篮球场,他整个人呆了。篮球场上的篱笆墙被烧毁,那些站桩也歪倒斜搁一旁,还有几棵竟不见了踪影,问遍了坎坎坡人都不知道是怎么回事,说有天半夜,球场突然着了大火,农活重,大家都睡得沉,等他们醒来,早已烧得面目全非。在这些人中,要数衰二讲得最多,最积极。听着村民们的你一言我一语,王巴实认为追究已不起任何作用,再说也不是追究的时候,重要的是把篱笆墙重新编好。

想着丁丁和小亮对篮球的喜爱,王巴实激动得辗转难眠。东方刚露鱼肚白王巴实就匆匆起床,昨晚他就想好了,要到木栗山砍老窊藤,要把這堵篱笆墙重新编起来,可这一去再也没有回来,等村民在悬崖下寻到他的时候,他还死死抱着一捆老窊藤。找到王巴实的那天,衰二竟然哭了,他两行泪像断线的珠子,尽管他腰佝偻得厉害,可执意着与村民一起把王巴实抬回了坎坎坡。

两个星期后,王巴实被送上了山,但每到半夜,坎坎坡人都会听到篮球场上传来哨声,就像王巴实活着的时候一样响亮。