自恋人格对大学生自我客体化的影响:社交网站中自拍行为和外貌评论的中介作用

2020-10-09白晓丽七十三姜永志

白晓丽,七十三,姜永志,3*

1.内蒙古师范大学心理学院(中国呼和浩特 010022);2.内蒙古民族大学教育科学学院(中国通辽 028000);3.内蒙古自治区内蒙古民族教育与心理发展研究基地(中国通辽 028000)

社交网络是最受大学生欢迎的社交平台之一(如微信朋友圈),个体在社交网络平台上可以展现积极自我并获得他人积极评价。由于社交网络中“网络红人”效应的出现,使个体开始关注他人眼中的“颜值”对自己的影响,这也使个体在社交网络中常常较多地进行积极自我呈现(如美颜、滤镜)并期望获得他人积极反馈,以此形成积极的自我概念[1]。自我客体化作为自我概念构建的重要的表征形式,已经成为影响个体身心发展的重要因素。自我客体化是指人们以一个观察者的视角来审视自己的身体,重视自己身体的外貌特征而忽略能力属性[2]。较高的自我客体化严重影响个体的身心健康发展,不利于良好健康心理的形成。有研究结果表明,较高的自我客体化与个体的低自尊、药物滥用、低幸福感、身体障碍、过度减肥以及因身体和外貌的抑郁焦虑有关,严重影响人们的生理健康和心理健康,甚至会影响个体正常的社会生活和学习[3]。相反,合理的自我客体化则可以减少个体因自我对身体特征的过分关注或消极认知而产生的负性情绪与消极行为[4]。

随着移动网络的兴起,人们开始关注自恋人格个体在社交网络中的行为表现,例如,高自恋个体更倾向于在社交网络中进行积极自我呈现(如美图、自拍)[5],自恋人格可以正向预测线上积极自我反馈,并且他们倾向于表露生活隐私和身体特征,很少表露自我能力属性方面的信息[6],这意味着高自恋个体期望通过社交网络的积极自我呈现获得他人对自己的积极评价,而线上积极评价就包括对他人容貌和身材的评价。由此可推测,高自恋人格可能对个体自我客体化水平具有直接正向预测作用。

外貌评论是一种常见的客体化经历,它是指他人对个体的评价主要基于外貌特征,这种只基于外貌特征的评论常导致自我评价出现消极偏差,影响个体自我客体化的发展,导致个体的自我客体化风险,并进一步诱发限制性饮食行为[7]。研究结果[8]表明,高自恋者会因为他人的评论对自己的客观认识产生歪曲和不切实际的认知,并增加个体消极自我客体化的风险,甚至使个体产生消极心理与行为反应。例如,因为被他人评价为肥胖或样貌丑陋而引起的自卑、焦虑甚至抑郁等问题,或者是由于他人的评论而引起攀比心理,使家庭的和谐受到威胁,打破原本温馨的亲子关系。另有研究结果[9]表明,自恋人格与自拍行为存在密切正向关系,高自恋者通过自拍可以有选择地在社交网站中展示自己更积极、更漂亮、更帅气、更有吸引力的个人形象,以此从外部环境中获取肯定和欣赏,增强自信,增加积极情绪体验。由此可推测,高自恋人格与社交网站中的自拍行为、外貌评论之间存在密切正相关,并且自恋能直接正向预测个体的自拍行为和外貌评论。

基于自我知觉理论,当个体将自己的某些特征呈现给他人的时候,这些特征更加凸显,并更有可能指导个体未来的行为[10]。对于高自恋者而言,社交网络中的自拍行为往往具有自我关注的特征,并期待获得他人对其外貌特征(如性感和吸引力)的关注。同时,在社交网站中个体的信息呈现有着广泛的受众,个体的外貌特征也会得到更多的关注和肯定。因此,个体在社交网站中的自拍行为会增加个体获得外貌评论的机会和频率[11],使自己的外貌特征和身体特征暴露于社交网络之中(如微信朋友圈)。因此,大学生对自我外貌的评价多依赖于呈现给他人的自拍照片,以及来自他人对其外貌的评论。因此可推知,自恋人格、社交网站中的自拍行为、外貌评论对大学生的自我客体化水平均具有直接正向预测作用。

本研究拟探讨自恋人格对大学生自我客体化的影响,并考察社交网站中的自拍行为与外貌评论在自恋人格对大学生自我客体化影响的中介作用,以期为引导网络社会交往中大学生形成积极的自我概念提供一定参考。

1 对象与方法

1.1 研究对象

为保证调查的准确性,问卷调查前要求研究对象至少有2年以上使用社交网络的经历(如微信、微博、QQ),且每天使用社交网络时间1 h以上。本研究采用整群抽样法,最终选取内蒙古某高校320名在校大学生参与调查研究。剔除规律作答、漏答和社会赞许性倾向作答等,删除无效问卷50份,最终获得有效问卷270份,有效率84.4%。其中,男生130名(占48.1%),女生140名(占51.9%);大一学生68名,大二学生69名,大三学生71名,大四学生62名。

1.2 工具

1.2.1 自恋人格问卷 采用周晖等[12]编制的自恋人格问卷。问卷共有34个题目,包括权欲、优越感和自我欣赏3个维度。问卷采用李克特5级评分(1分:完全不符合;5分:完全符合),总分越高表明个体的自恋程度越严重。本研究中问卷的信度系数Cronbachα=0.92。

1.2.2 自拍行为问卷 采用丁倩等[9]编制的自拍行为问卷。问卷包括4个题目,如“我把自己的自拍照发布到微博、QQ空间或微信朋友圈等社交网站”。问卷采用李克特5级评分(1分:完全不符合;5分:完全符合),得分越高表明个体的自拍行为越频繁。本研究中问卷的信度系数Cronbachα= 0.82。

1.2.3 自我客体化量表 采用Noll等[13]编制、刘达青[14]修订的自我客体化量表。量表包括10个题目,描述了个体身体属性的不同侧面,要求个体按照重要程度对这10个身体属性进行排序,量表旨在测量个体更关注自己身体的外貌属性还是能力属性(9分:影响最大;0 分:影响最小),得分越高表明个体的自我客体化水平越高,即个体对自己身体的评价越依赖于外貌属性。本研究中量表的信度系数Cronbachα= 0.87。

1.2.4 外貌评论量表 采用Herbozo等[15]编制,杜红芹等[2]修订的外貌评论量表,量表包括21个题目,包括体质量和外貌的消极评价、体质量和外貌的积极评价以及一般外貌积极评价。问卷采用李克特5级评分(1分代表“从不”,5分代表“总是”),问卷得分越高表明个体在日常生活中得到他人外貌相关评论的频率也越高。本研究中量表的信度系数Cronbach’sα=0.84。

1.3 统计学分析

使用SPSS 18.0进行均值、标准差的描述性统计分析和相关性分析,使用Hayes建立的Process程序(http://www.afhayes.com)进行回归分析和中介效应检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 描述性统计和相关性分析

各个变量的相关性分析结果表明:自恋人格与自拍行为、外貌评论、自我客体化均存在显著正相关,自拍行为、外貌评论、自我客体化两两间均呈显著正相关(表1)。

表1 各变量描述性统计和相关分析结果

2.2 自拍行为和外貌评论的中介效应检验

本研究使用偏差校正百分位Bootstrap法对自拍行为与外貌评论在自恋人格与自我客体化关系间的中介效应进行检验。采用Hayes编制的SPSS宏程序,通过抽取5 000个样本估计中介效应的95%置信区间(95%CI),对自拍行为与外貌评论在自恋人格与自我客体化关系间的中介效应的效应量及95%CI进行估计。

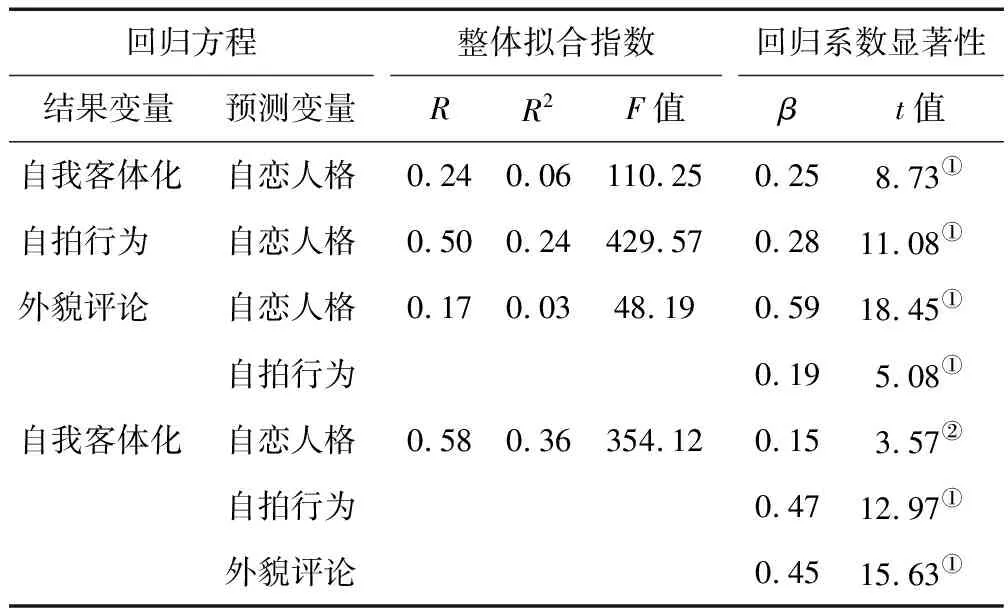

回归分析表明:自恋人格对自我客体化具有直接正向预测作用(β=0.25,P<0.01);自恋人格直接正向预测自拍行为(β=0.28,P<0.01);自恋人格和自拍行为直接正向预测外貌评论(β=0.59,P<0.01;β=0.19,P<0.01);所有变量均纳入回归方程后,自恋人格直接正向预测自我客体化(β=0.15,P<0.05),自拍行为与外貌评论均直接正向预测自我客体化(β=0.47,P<0.01;β=0.45,P<0.01)(表2)。

表2 模型中变量关系的回归分析

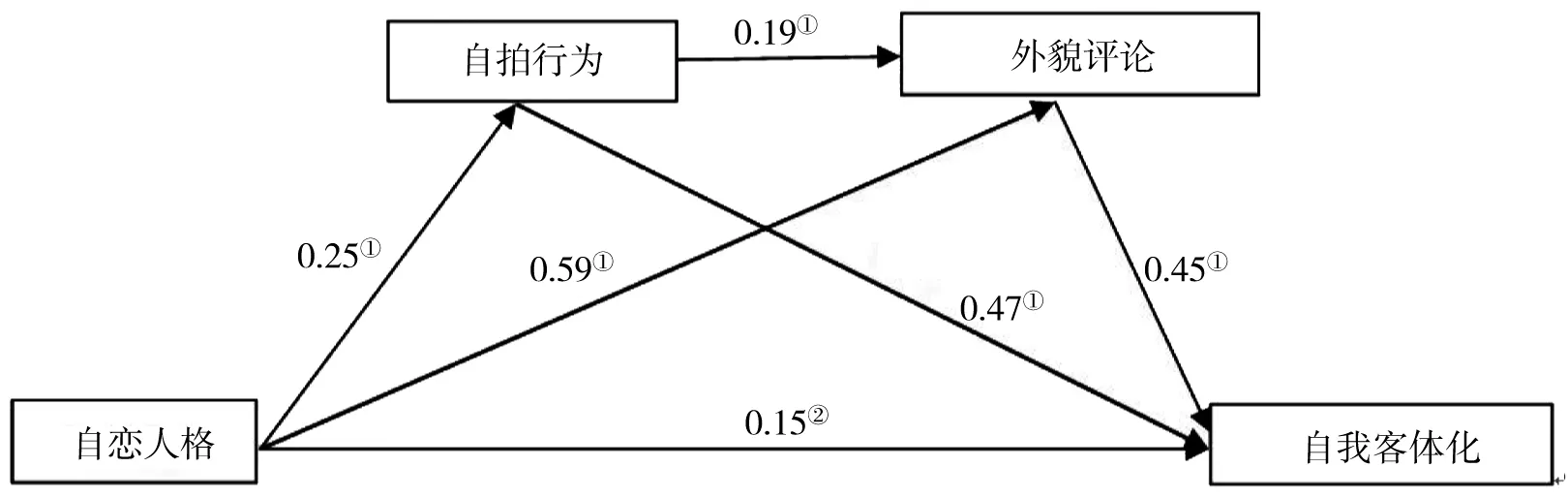

偏差校正百分位Bootstrap法中介效应分析结果表明:自拍行为和外貌评论在自恋人格与自我客体化的关系间起部分中介作用,中介效应值为0.403,占自恋人格对自我客体化影响总效应(0.640)的62.96%。具体来看,总的中介效应由3条路径的间接效应组成:通过自恋人格→自拍行为→自我客体化途径产生的间接效应1(0.117),Bootstrap 95%CI不包含0,说明自拍行为在自恋人格与自我客体化关系间的中介作用显著;通过自恋人格→自拍行为→外貌评论→自我客体化途径产生的间接效应2(0.021),Bootstrap 95%CI不包含0,说明自拍行为与外貌评论在自恋人格与自我客体化关系间的链式中介作用显著;通过自恋人格→外貌评论→自我客体化途径产生的间接效应3(0.265),Bootstrap 95%CI不包含0,说明外貌评论在自恋人格与自我客体化关系间的中介作用显著。3个间接效应依次占总效应的18.28%、3.28%和41.40%(表3,图1)。

表3 自拍行为和外貌评论的中介效应检验 (偏差校正百分位Bootstrap法)

图1 链式中介作用图

3 讨论

本研究结果表明,自恋人格能直接正向预测大学生自我客体化水平,这说明高自恋者在社交网络中更注重自己身体外貌特征而忽略自己的能力属性。同时也发现自恋人格还能通过社交网站使用中的自拍行为和外貌评论的中介效应对大学生自我客体化水平产生影响。中介效应主要通过3条显著的路径产生:分别通过自拍行为和外貌评论的独立中介效应,通过自拍行为和外貌评论的链式中介效应。这说明高自恋者不但会表现出更多的自拍行为,而且也会倾向于通过他人对自己的外貌评定形成自我概念,进而过度关注自己外貌形象给自己带来的影响而忽视能力方面,同时高自恋者在社交网络中频繁的自拍行为还促使人们更加关注他人对自己外貌的评价,而这最终也可能产生较高的自我客体化水平。

高自恋者常表现为以自我为中心、自我感觉良好、自我优越,而社交网络中的自拍正好为这些高自恋倾向的大学生们提供了自我呈现或炫耀的平台[16],尤其是“网红”和各类的美妆博主迅速崛起,一夜成名的诱惑过于吸引大学生们的关注,这样更加速了大学生自拍照片和视频在社交网络平台中发布的频率,而且这种方式简单、方便、易于操作,且不需要太多成本。在社交网站中,大学生的积极自我呈现行为(如基于美图、滤镜的自拍),也使他们较高的“颜值”受到他人更多的关注,这种关注可能会带给他们只通过外貌就能获得积极自我形象的歪曲认知。根据客体化理论,自拍行为会增加大学生自我客体化的风险,这也支持了本研究中自拍行为对自我客体化具有直接正向预测作用的结果[17]。此外,他人对大学生外貌评论的高低也可能会直接影响个体对自我的认知,那些通过自拍获得他人积极外貌评价的个体,会更关注自己的外貌,并倾向于通过外貌来生成自我概念[18],这一结果也进一步表明那些具有较高自恋水平的大学生,他们在社交网站中的自拍行为和外貌评论直接促使了个体的高自我客体化水平。

中介效应分析表明,自恋人格不但对大学生自我客体化的“危险”有一定的预测作用,而且高自恋者还会通过表现出更多的自拍行为,以及依据他人的外貌评论对个体的自我客体化产生影响,这表明自恋人格不但直接对自我客体化产生影响,而且还通过社交网站中的自拍行为和外貌评论的间接作用影响大学生的自我客体化,即那些具有较高自恋倾向的大学生在社交网站中的自拍行为会促使他们更关注自己的身体映像,而且高自恋者对他人对自己外貌评论的过度关注,也使大学生更容易产生较高的自我客体化水平。这一结果也得到了客体化理论的支持,基于客体化理论,外界的环境因素会使个体内化一个第三人称的角度来看待自我,关注自我的身体属性并对个体的身心健康产生影响。此外,自拍行为与外貌评论在自恋人格与自我客体化关系间的链式中介作用还表明,具有较高自恋水平的大学生更喜欢自拍,而自拍的目的可能是期望获得他人积极的外貌评论,他人对自己的外貌评论高低又会影响大学生对自我的评价,进而影响大学生的自我客体化水平。在网络环境中,网络的去抑制性使个体比现实生活中表现出更多的积极自我呈现行为,每个人都想通过社交网络平台来彰显自我的完美形象,希望他人对自己的样貌和形象有更高的积极评价,以此来满足高自恋者的心理需求[19]。积极的他人评论固然可以满足个体对线上积极反馈及其产生的积极情绪的满足,但这也可能形成大学生只依靠颜值而忽视能力来建构自我概念,进而对大学生身体健康发展产生消极影响,如产生低自尊、高焦虑、高抑郁等负性情绪和过度的减肥、药物滥用等行为。

综上所述,自恋人格作为大学生自我客体化的重要影响因素,它分别通过自拍行为和外貌评论的独立中介效应,以及自拍行为与外貌评论的链式中介效应对自我客体化产生影响。鉴于此,正确引导大学生在社交网络使用中构建积极自我概念,应使大学生正确认识社交网络中的自拍行为,在社交网络中应以真实自我呈现为主,避免频繁通过美图、滤镜等技术向朋友圈发布积极自我形象;同时,合理认识社交网络中呈现的积极自我形象,避免过度依赖他人对个体积极自我呈现及自拍行为后的外貌评论来建构自我概念,促使个体在社交网络中形成和建立积极的自我评价和自我概念,进而提高大学生心理健康水平。