青海省耕地生态承载力评价

2020-10-09蒋如琦任向宁胡月明

蒋如琦,王 卫,2,任向宁,胡月明

(1.华南农业大学资源环境学院/广东省土地利用与整治重点实验室/广东省土地信息工程技术研究中心,广东 广州 510640;2.韶关学院英东生物与农业学院/韶关学院粤北土壤土地研究中心,广东 韶关 512005)

【研究意义】耕地是农作物生产中不可缺少的土地资源[1-2],也是一切生产工作和粮食供给的最基本保障[3-4]。耕地数量锐减及其生态环境质量恶化,将对我国粮食安全和农业现代化建设以及经济与环境的协调发展构成严重威胁[5-6]。在此背景下,学者们将“生态承载力”引入耕地研究,提出耕地生态承载力的概念,主要分析在人类和自然等多方面的影响下,耕地生态环境所能够承载的程度[7]。对地区耕地生态承载力的研究,对保障该地区粮食安全、促进可持续发展以及因地制宜制定土地保护措施等均具有重大现实意义[8]。

【前人研究进展】外国学者Wackernagel提出生态足迹模型[9-10]。国内学者根据不同地区的区域特色,对生态足迹模型进行改进并应用到各层面尺度的研究中[11]。施开放等[12]在GIS空间分析的支持下,对重庆市的耕地生态承载力供需平衡状况进行了系统评价,发现在空间分布上,重庆市耕地生态承载力供需已经失衡;王雅敬等[13]对喀斯特地区的耕地生态承载力进行调查,并分析了其经济水平和石漠化状态,结果发现,三者之间的关系不只是单纯的正相关,非喀斯特地区耕地生态承载力供需平衡指数与经济发展水平之间存在正相关关系,这是喀斯特地区有别于其他区域的特点之一;罗海平等[14]从多个方面出发,分析了国内粮食主要产区的多种数据,如其生态承载力、生态足迹以及粮食作物种植结构特点,发现两种主要粮食作物(玉米和稻谷)对其生态承载力的提升发挥了极大作用;韦燕飞等[15]认为贫困地区的耕地生态状况是实现该地区经济健康发展的重要保障,是农民得以实现富裕的关键。目前我国区域经济发展不平衡,学者对生态环境区域研究也体现出不平衡,不少学者对生态承载力的研究都集中在我国东部及中部较发达地区,而对西北部经济欠发达地区,尤其是针对青海省的相关研究较少。

【本研究切入点】青海省是青藏高原东北部的生态屏障保护区[16],受多方面因素影响致使生态环境十分脆弱,在遭到人为破坏后经漫长时间都不能恢复原貌。由于地理环境独特,青海省耕地数量较少且质量较低,在农业上所能用到的水源匮乏,加上一系列生态问题,导致原有耕地面积不断缩小[17]。以上特殊的地域因素对青海省耕地生态状况产生较大影响。耕地生态承载力体现区域耕地生态状况的好坏,但青海省相关研究较少。因此,本研究以青海省为研究区域,对其耕地生态承载力进行研究。【拟解决的关键问题】运用GIS空间分析与生态足迹模型,测算青海省的耕地生态足迹、耕地生态承载力和耕地生态承载力供需平衡指数,对其耕地生态承载力状况进行评价,并定性分析耕地生态承载力供需平衡的驱动因素,以期为青海省制定耕地保护政策、优化农业生产方式以及人与自然和谐发展等方面提供科学参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

青海省地处我国西部,位于世界屋脊青藏高原的东北部。全省东西长1 200多km,南北宽800多km,总面积72.23万km2,占全国总面积的1/13,列全国各省、市、自治区的第四位。青海省土地广阔,地理特征也较为复杂,大多数区域为高原,也有山地和盆地等,境内交错复杂的山体构成了青海省的地貌骨架。作为青藏高原与黄土高原的交汇地,区域内同时有农业区和牧区,也具备了两种高原和盆地的地貌特征。青海省深居内陆,远离海洋,地处青藏高原,属于高原大陆性气候,气候特征为:日照时间长、辐射强;冬季漫长、夏季凉爽;气温日较差大,年较差小;降水量少,地域差异大,东部雨水较多,西部干燥多风,缺氧、寒冷。2018年末,青海省常住人口为603.23万人,实现地区生产总值2 865.23亿元,人均生产总值47 498元。耕地总面积为59.01万hm2,占全省土地总面积的0.82%,人均耕地约0.10 hm2,区域人地分配问题比较严重。

1.2 数据来源

青海省粮食作物(小麦,杂粮,薯类)、经济作物(油料)、蔬菜和食用菌以及人口、GDP、其他自然地理状况数据来源于《青海统计年鉴2018》和《青海省2017年国民经济和社会发展统计公报》;全球小麦、杂粮、薯类、油料、蔬菜等相关数据来源于《国际统计年鉴2018》;2017年青海省耕地资源数据和行政区划图等相关数据均来源于青海省自然资源厅。

1.3 研究方法

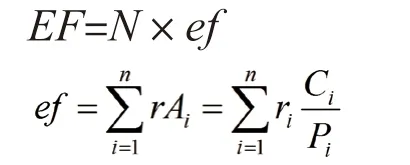

1.3.1 需求模型:耕地生态足迹 生态足迹代表的不仅是地区内能提供人类生产耗费资源时所需的土地面积,还包括自然消化人类生产活动过程中产生污染的土地面积。而耕地生态足迹的概念相对简单,它代表地区内每年从生态系统中获取必要资源时所需的生物生产性土地面积,是人类对生态资源的需求[18]。公式为:

式中,EF为地区耕地总的生态足迹;N为地区内人口总数;ef为地区内耕地的人均生态足迹;i为不同种类损耗的项目;r为耕地所表示的均衡因子,取值2.17;Ai为地区内人均第i种消费项目所需的耕地;Ci为地区内人均第i种消费项目的消费量;Pi为世界范围内人均第i种消费项目的生产力。

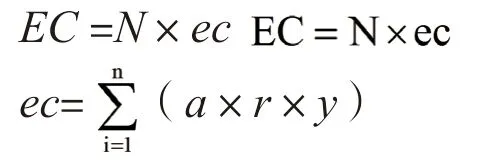

1.3.2 供给模型:耕地生态承载力 耕地生态承载力代表的是耕地生态系统对人类活动干扰的承受能力,即耕地生态系统的供给能力,研究对象为地区内耕地生态系统能够供给的生物生产性土地面积。公式为:

式中,EC为某地区内耕地总的生态承载力;N为总人口数;ec为地区内耕地的人均生态承载力;a为人均耕地面积;r为耕地均衡因子;y为耕地产量因子,取值1.66。同时,根据世界环境与发展委员会的建议,将总生物生产性面积中的12%划分为生物多样性保护地。

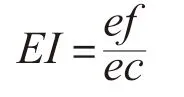

1.3.3 供需平衡模型:耕地生态承载力供需平衡指数 对青海省内耕地的需求与供给基本情况进行充分分析后,对青海省不同区域的耕地生态承载力供需平衡指数(EI)进行对比研究。将区域内耕地的人均生态足迹与人均生态承载力相比,所得到的比值就是区域供需平衡指数。公式为:

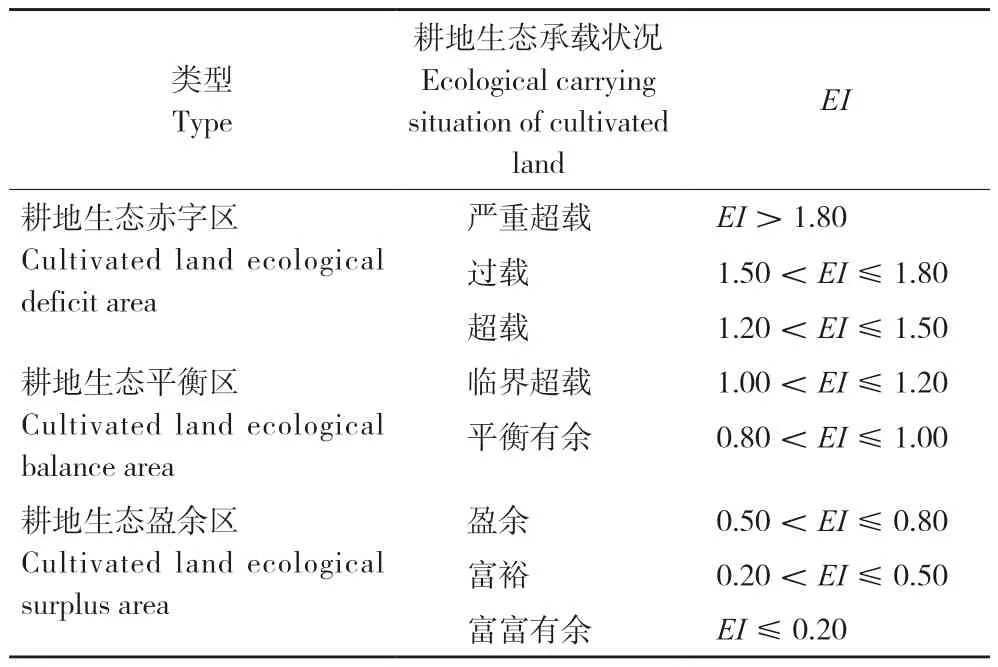

式中,EI为区域内耕地生态承载力供需平衡指数;ef为区域内耕地的人均生态足迹;ec为区域内耕地的人均生态承载力。若EI>1,表明区域内耕地的生态供给不能满足需求,耕地生态处于赤字状况;若EI=1,则区域内的耕地生态供给恰好能满足需求,耕地生态处于平衡状况;若EI<1,则区域内耕地的生态供给超出所需的范围,耕地生态处于盈余状况。本研究采用的是施开放等[12]于2013年提出的评价标准,据此将青海省耕地生态承载力供需平衡分为3种类型(表1)。

2 结果与分析

2.1 青海省耕地生态足迹评价

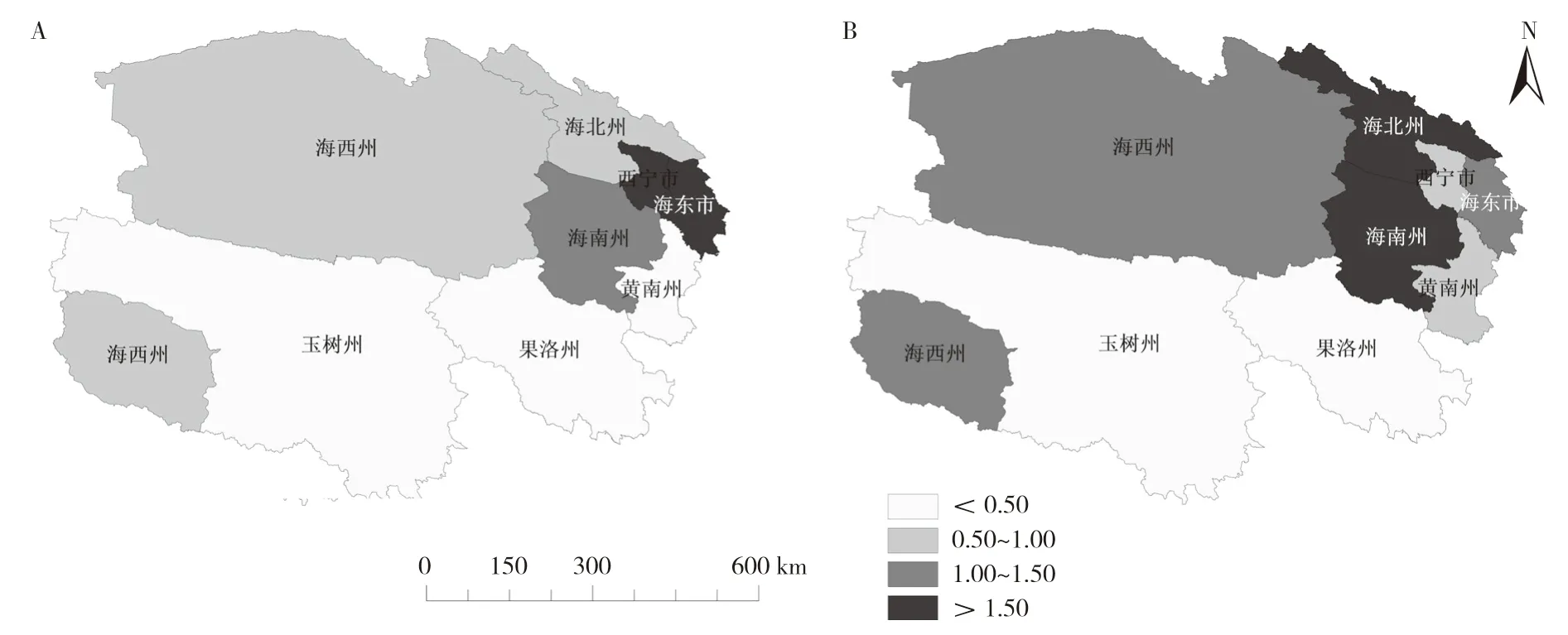

2017年青海省总耕地生态足迹为465 647.52 hm2,区域人口总数为584.69万人,区域人均耕地生态足迹为0.08 hm2。依据各市(州)耕地生态足迹与青海省平均总耕地生态足迹的比值(图1A)、各市(州)人均耕地生态足迹与青海省人均耕地生态足迹的比值(图1B)评价耕地生态足迹,结果表明,各市(州)耕地生态足迹与青海省平均总耕地生态足迹比值的高值区为东部的海东市,低值区为西部的玉树州、南部的果洛州和黄南州;各市(州)人均耕地生态足迹与青海省人均耕地生态足迹比值的高值区为中部的海南州、北部的海北州,低值区为玉树州、果洛州、黄南州和西宁市。总体来看,图1A比值结果与各区域人口总数有较好的一致性,人口总数多的市(州)耕地生态足迹大;图1B比值结果中低值区分布较为广泛,西宁市人口相对集中,但与青海省内人口较为分散的区域相比呈现出低值。

表1 青海省耕地生态承载力供需平衡分级评价标准Table 1 Grading evaluation criteria for supply and demand balance of ecological carrying capacity of cultivated land in Qinghai Province

图1 青海省各市(州)总耕地生态足迹和人均耕地生态足迹Fig.1 Total and per capita ecological footprint of cultivated land in various cities(states)of Qinghai Province

2.2 青海省耕地生态承载力评价

2017年青海省总耕地生态承载力为520 606.22 hm2,区域人均耕地生态承载力为0.09 hm2。依据各市(州)耕地生态承载力与青海省平均总耕地生态承载力的比值(图2A)、各市(州)人均耕地生态承载力与青海省人均耕地生态承载力的比值(图2B)评价耕地生态承载力,结果表明,各市(州)耕地生态承载力与青海省平均总耕地生态承载力的比值主导部分为低值区和中值区,低值区包括玉树州、果洛州和黄南州,分布相对集中;各市(州)人均耕地生态承载力与青海省人均耕地生态承载力的比值主导部分为中值区和高值区,高值区包括海北州和海南州,分布也较为聚集。造成以上两种耕地生态承载力相关比值在青海省空间分布上不匹配的原因,主要为各市(州)耕地总面积存在差异性,果洛州是省内耕地面积最小的市(州),而海东市是拥有最多耕地的市(州)。

2.3 青海省耕地生态承载力供需平衡评价

图2 青海省各市(州)总耕地生态承载力和人均耕地生态承载力Fig.2 Total and per capita ecological carrying capacity of cultivated land in various cities(states)of Qinghai Province

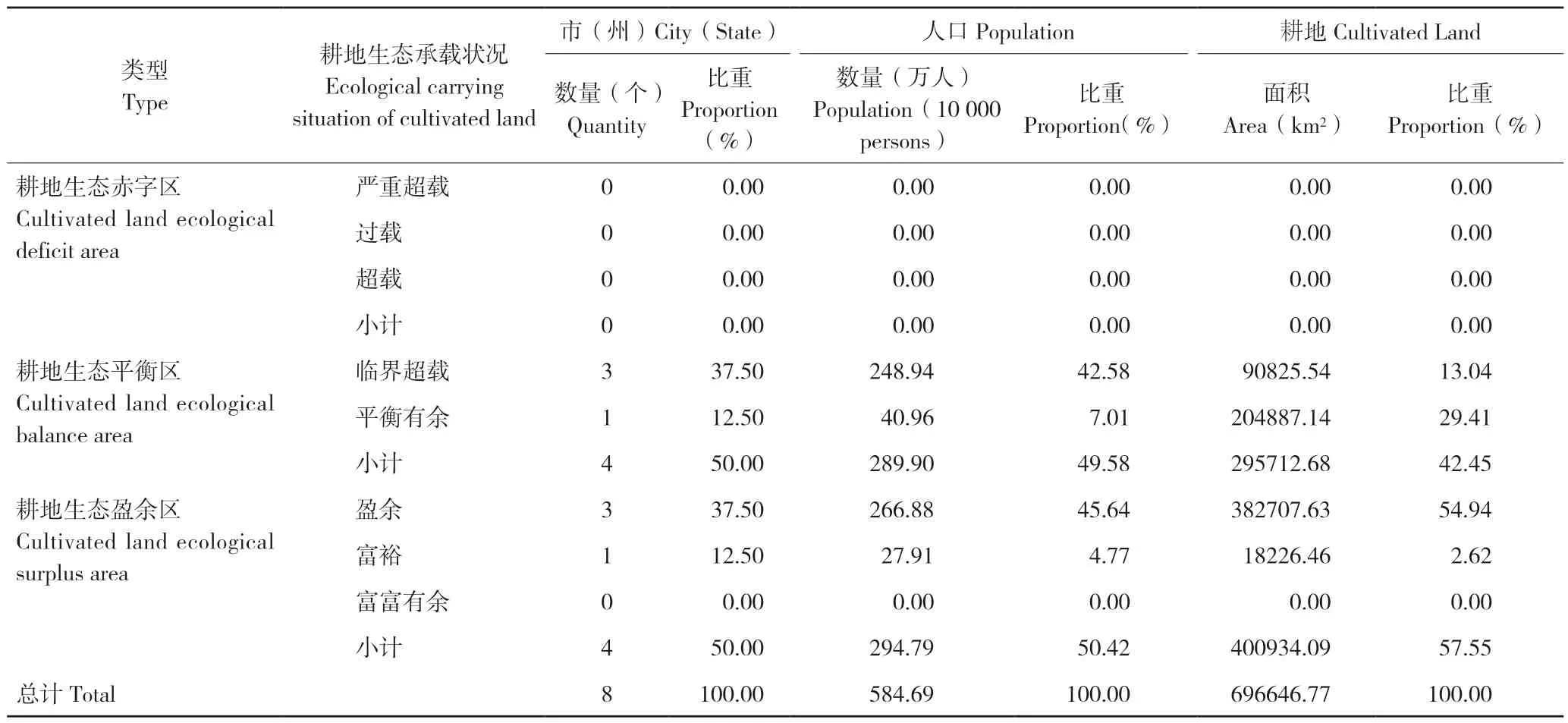

表2 基于EI的青海省耕地生态承载力供需平衡评价Table 2 Evaluation on supply and demand balance of cultivated land ecological carrying capacity in Qinghai Province based on EI

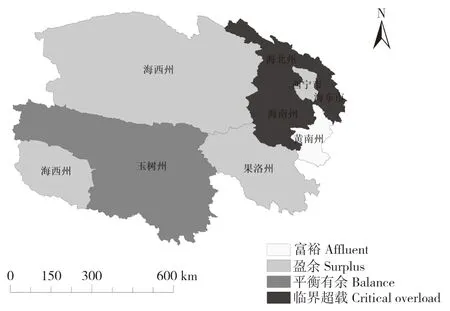

对青海省各市(州)生态承载力状况进行分析,结果(表2、图3)显示,2017年,该省各市(州)的耕地生态状况包括耕地生态盈余区和耕地生态平衡区,并无耕地生态赤字区。耕地生态盈余区的市(州)有4个,包括海西州、果洛州、西宁市和黄南州;耕地生态平衡区的市(州)有4个,包括海北州、海南州、海东市和玉树州。从人口数量方面来看,耕地生态盈余区容纳人口294.79万人,占青海省总人口的50.42%;耕地生态平衡区容纳人口289.90万人,占青海省总人口的49.58%,两者相差不大。从土地面积方面来看,耕地生态盈余区的面积较大,为400 934.09 km2,占青海省土地总面积的57.55%;耕地生态平衡区的面积相对较小,为295 712.68 km2,占青海省土地总面积的42.45%。总的来说,青海省耕地生态承载力供需平衡状况在空间分布上存在差异性,西部主要为耕地生态盈余区,而东部主要为耕地生态平衡区。耕地生态平衡区中临界超载的3个市(州)土地面积仅占研究区的13.04 %,却承载着研究区42.58 %的人口,换言之,耕地生态承载力供需平衡指数越大的区域一般拥有较大的人口密度。

图3 青海省耕地生态承载力供需平衡空间格局Fig.3 Spatial pattern of balance between supply and demand of cultivated land ecological carrying capacity in Qinghai Province

2.4 青海省耕地生态承载力供需平衡驱动因素定性分析

2.4.1 人口因素 区域内的人口与粮食的生产和消费有很大关联,且直接影响本地区的经济发展水平,而这些因素也是评估耕地生态承载力供需平衡的标准。青海省东部地区的人口比西部多,常住人口与城镇人口数也相对较多,因此对耕地的需求量较大;而且人口数量较多会使得人均耕地面积变小,人均耕地面积越小则耕地生态的供给能力越弱,人均耕地生态承载力越小。海东市、海北州和海南州都属于青海省人口数量较多的市(州),而黄南州人口数量相对较少。

2.4.2 种植结构因素 区域耕地种植结构指的是各种农作物的播种面积大小。农作物的播种面积会影响耕地生态足迹,一般来说农作物播种面积越大,区域耕地生态足迹越大。青海省可利用草地面积约为3 885.57万hm2,占全省土地总面积的55.77%,远大于耕地总面积,主要分布于玉树州、果洛州和海西州,这3个地区的可利用草地面积分别占全省的38.34%、15.61%和25.28%。可利用草地面积较大的市(州)农业类型以畜牧业为主,因此农作物的播种面积相对较小,对耕地生态的需求较弱,耕地生态足迹比其他市(州)稍小些。

2.4.3 政策因素 “十二五”期间,青海省安排了“青海东部黄河谷地百万亩土地开发整理重大项目”和124个高标准农田建设项目,投资来源涉及中央投资、地方配套资金和社会投资。在此期间青海省通过实施高标准农田建设项目共补充耕地面积1.70万hm2,农民人均耕地面积增加460 m2,新增耕地所能供养人数达166 963人;项目实施后耕地质量等级平均提高0.70个利用等,新增粮食产能7.71万t/年,受益人口达369 988人,实现了8 288名农村贫困人口的脱贫。各项目在增加耕地面积、提高耕地质量、改善农村生产生活条件、增加农民收入和保护生态等方面取得了显著效果,也使耕地生态承载力供需平衡状况得到进一步好转,因此青海省并未出现耕地生态赤字区。

3 讨论

西宁市作为青海省内社会经济发展迅速的市(州),人口密度较大,城镇化程度较高[19]。通常情况下城镇化率较高的城市常住人口和城镇人口数量较多,建设用地占用耕地的情况也相对较多,这会导致该城市的耕地生态承载压力变大,耕地生态安全面临较大威胁[20]。但本研究结果显示,西宁市的耕地生态承载力供需平衡指数(EI)比海北州、海南州和海东市要小,表明西宁市的耕地生态承载力供需平衡状况要好于其周边的3个市(州),主要原因有以下3点:一是西宁市的农业区位条件较好。作为省会城市,其国内生产总值和国民收入均占全省的1/3,且可利用土地资源总量相对充足,在土地整治方面的投入较多;二是西宁市的水热条件较好。相对于其他市(州)而言,西宁市的水资源相对充裕,区域内山谷风明显,夏季温度不高,属于青海省内生态条件宜人的地区;三是西宁市的耕地质量相对较好。其耕地主要分布在河谷地带及支流的灌溉区,耕地质量较其周边3个市(州)高,区域内耕地生态承载能力较强。

此外,青海省生态环境脆弱,对其耕地生态承载力供需平衡状况的分析与评价,可以作为衡量青海省耕地可持续发展状况与耕地生态安全状况的重要依据,也能为该地区制定土地利用与耕地保护措施提供参考。但从目前全国相关耕地生态承载力的研究来看,针对青海省的研究不多。并且青海省耕地生态承载力供需平衡在未来将会处于动态变化中,省内人口数量、经济发展以及自然环境等诸多因素都会对其造成影响,相关的治理形势并不乐观。因此,对于青海省土地的总体规划要格外慎重,要做好生态和经济两方面工作,不能只顾眼前效益,应为长久的发展考虑;同时在耕地资源方面要坚守原则,为生态的可持续发展提供保障。

本研究采用的模型中耕地均衡因子和产量因子的选取为前人研究成果,而部分较为特殊的地区缺少这方面信息,相关数据还有待收集;耕地生态足迹模型是基于现状静态数据的分析方法,结果虽有参考价值,但不能真正代表未来的变化趋势。

4 结论

本研究以青海省2017年耕地生态承载力为出发点,运用GIS空间分析和生态足迹模型进行分析,结果表明:(1)耕地生态足迹高值区主要集中在青海省东部地区,低值区则主要集中在西部,测算结果与各市(州)人口总数有较好的一致性,人口总数多的市(州)耕地生态足迹较大;(2)各市(州)耕地生态承载力与青海省平均总耕地生态承载力的比值,以及各市(州)与青海省在人均耕地生态承载力方面的比值,两者在青海省空间分布上不匹配,原因主要为各市(州)的耕地总面积存在差异性;(3)从整体上看,根据各市(州)耕地生态承载力供需平衡指数的值,青海省都属于耕地生态盈余区与耕地生态平衡区,并未出现耕地生态赤字区;(4)青海省耕地生态承载力供需空间分布依然存在不平衡性,西部地区的耕地生态承载力供需平衡状况较东部地区好,东北部的海北州、海南州以及海东市已经处于临界超载状态,且临界超载区与经济发展速度较快区域有着很高的契合度。