术前多学科集中式病例讨论模式在脑质瘤手术患者中的应用

2020-09-30代广晶

代广晶,杨 光

(哈尔滨医科大学附属第一医院神经外科,黑龙江哈尔滨 150001)

脑胶质瘤作为临床工作中一类较为常见的神经外科恶性肿瘤,具有着较高的致死率及致残率,通常当患者得知患有此病之后,内心均会出现较大的负担甚至是抵抗情绪,这些负面因素可伴随着疾病的整个治疗周期,并反应在生理指标的波动上,也引起躁动[1]。另外,由于脑胶质瘤可对颅内组织带来压迫的反应,若诊治及处理不当,则容易对术后的日常生活质量造成影响[2]。因此,在对脑胶质瘤患者进行手术治疗期间对其给予全面细致的干预至关重要。结合以往的操作经验可见,在实施手术之前对患者各项资料进行有效的收集与健康评估,并对可能发生的问题做好相应的操作设备以及人员的准备,不仅能够显著提高手术服务质量,同时还能够对良好预后的恢复奠定基础[3]。哈尔滨医科大学附属第一医院针对术前多学科集中式病例讨论模式展开研究,作为一种新型的术前讨论方式,在术前对患者的各项临床资料给予具体的细致的评估与分析,从而判断在手术过程中可能出现的问题并给予预解决及处理,旨在更加显著的帮助提高手术质量,现将结果总结报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

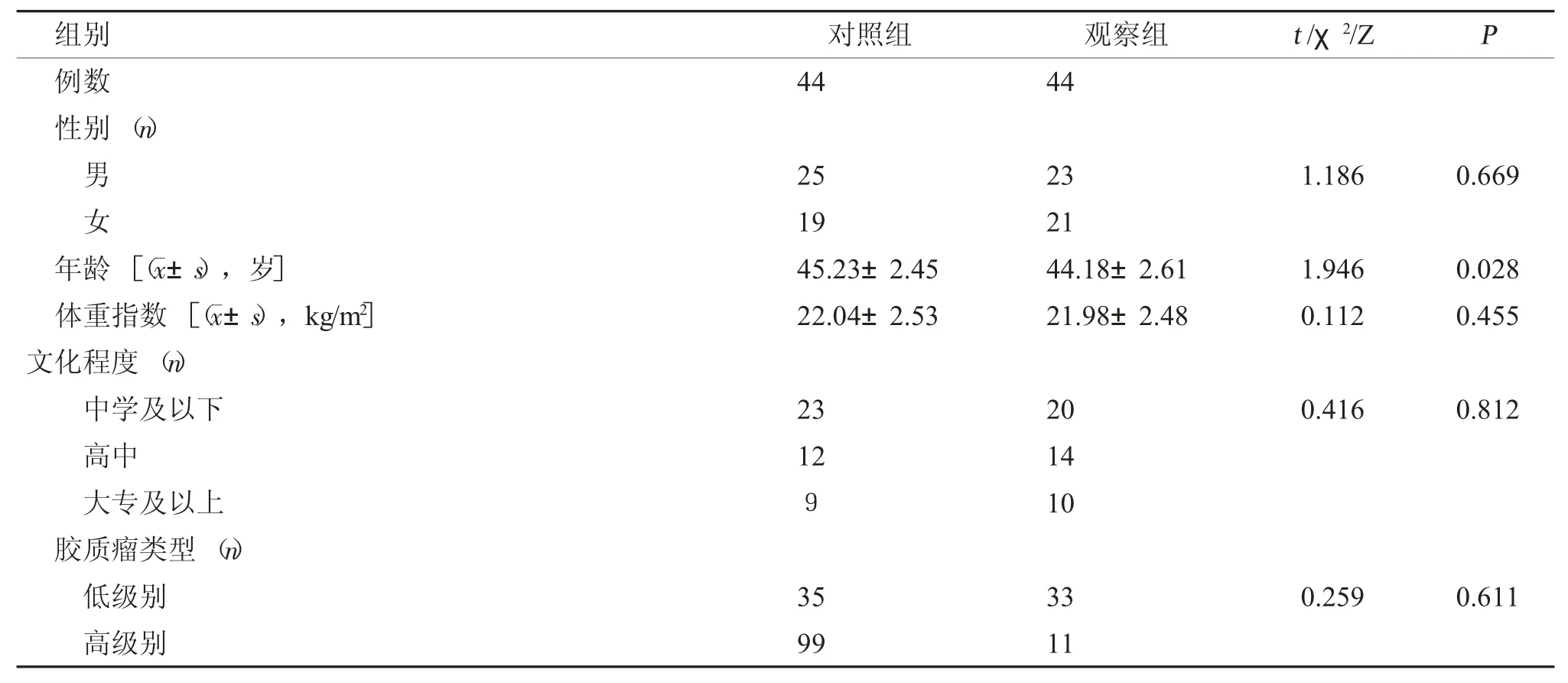

随机抽取选取哈尔滨医科大学附属第一医院自2016 年5 月至2019 年5 月收治的脑胶质瘤患者88例,纳入标准:均经过了MRI、CT、视力以及视野检查后确诊;经过术后病理证实均为脑胶质瘤;符合中国中枢神经系统胶质瘤诊断和治疗指南(2012)中关于脑胶质瘤的诊断标准[4];同时满足手术治疗的适应症。排除标准:合并了严重心脑血管疾病者;肝肾功能障碍者;传染性疾病者;认知功能障碍者;妊娠、哺乳期妇女;未被控制的严重急性感染或者存在化脓性及慢性感染者;无法独立完成调查者;临床资料不完全者。采取随机数字表法进行分组,每组各44 例,2 组一般资料无明显差异,具有可比性(P>0.05)。全部患者均签署了关于本次试验的知情权同意书。

表1 两组一般资料对比Tab.1 Comparison of general data between the two groups

1.2 方法

1.2.1 对照组 对照组给予常规的术前干预,包括术前准备、健康教育、观察指标、核对项目、安排工作等[5-6]。

1.2.2 观察组 观察组在对照组基础上构建并实施术前多学科集中式病例讨论模式下的干预,方法为:在手术通知单出来之后,手术全部参与人员(外科医生、巡回护士、洗手护士、器械护士等)组成术前讨论小组,由手术室护士长作为小组长,利用建立通讯软件APP(微信、QQ)等对患者的病例资料进行分享,预订讨论的地点及时间(通常选择的地点包括了手术室护士办公室、病区医生办公室或者手术室职员休息室等),在制定的地点及时间下对该病例可能存在的问题给予分析。首先由巡回护士对患者的病例发起探讨,通过结合以往临床资料以及查阅权威文献等,提出疑问以及解决方案,随后由外科医生对该方面的问题给予尽可能的补充,在确认无误后结束讨论,在巡回护士返回到手术室之后,向洗手护士以及器械护士传达讨论的结果,共同完成手术的准备工作,并将该患者的注意事项打印出来,张贴在当日的栏目里供手术的全部参与人员阅读及核对,同时需要提前告知给患者及其家属,若患者及其家属对此抱有疑问,采取浅显易懂的语言给予解答[7]。全部讨论出来的问题及解决方式由术前讨论小组长与外科医生给予核对与质量控制,并抽取手术室的参与人员回答关于该患者手术期间有关注意事项的重要问题,以保证术前的讨论内容得到有效的落实。

1.3 观察指标

对比2 组患者围术期基础应激指标反映、镇静躁动评分、视觉模拟评分法(visual analogue scale/score,VAS)、巴氏指数(bathel index,BI)。

1.3.1 围术期基础应激指标 在患者入院时(T0)、手术前1d 清晨(T1)、术后第7 天(T2),行空腹静脉采血2mL,离心处理之后,测量C 反应蛋白(C-reactive protein,CRP)及白介素-6(interleukin 6,IL-6)水平。

1.3.2 术后镇静躁动 采用SAS 系统评价患者的镇静躁动情况[8],共分为以下标准,危险躁动(7分)、非常躁动(6 分)、躁动(5 分)、安静合作(4 分)、镇静(3 分)、非常镇静(2 分)、不能唤醒(1 分)。

1.3.3 术后疼痛 采用视觉模拟评分法(VAS)评价术后疼痛[9],在纸上画一条10 cm 的横线,横线的一段为0 分、表示为无痛,另一端为10 分,表示剧痛,中间的疼痛表示不同程度的疼痛,指导患者按照个人的感觉在横线上划一记号来表示疼痛的程度。

1.3.4 巴氏指数(日常生活活动能力ADL)该量表共包括以下项目[10]:大便、小便、修饰、如厕、吃饭、转移床-椅、活动(步行)(在病房及其周围,不包括走远路)、穿衣、上楼梯(上下一段楼梯,用手杖也算独立)、洗澡,后计算总分,分别在干预前、干预后评价,ADL 能力缺陷程度判断标准如下:0~20 分为极严重功能障碍;25~45 分为严重功能障碍;50~70 分为中度功能缺陷;75~95 分为轻度功能缺陷;100 分为能够自理,得分越高反应出患者的日常生活能力越强。

1.4 统计学处理

采用SPSS 统计软件分析数据,计数资料以n(%)的形式表示数据,采用χ2检验,计量资料以均数±标准差()的形式表示数据,采取成组t检验(组间比较)或配对t检验(组内前后比较),以P<0.05 代表差异有统计学意义。

2 结果

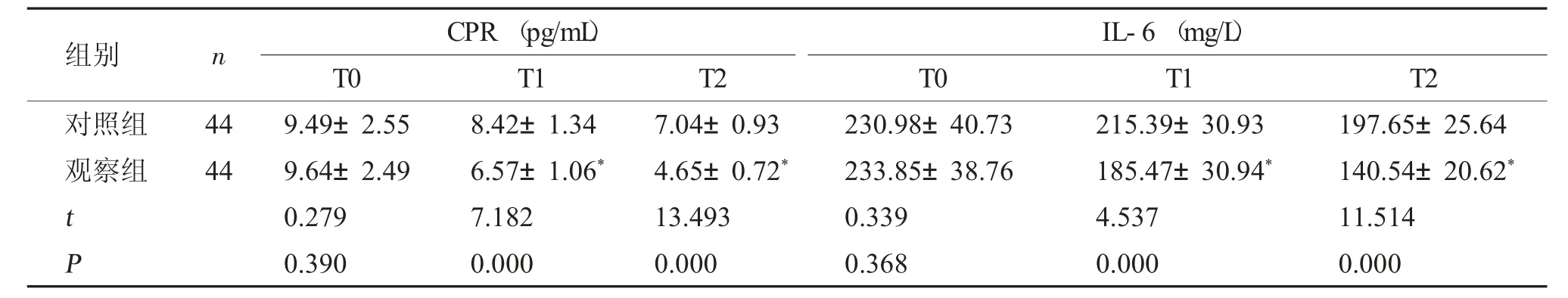

2.1 两组围术期基础应激指标对比

两组T0 时间点CRP 及IL-6 水平相比差异无统计学意义(P>0.05)。两组T2、T2 时间点与T0时间点相比CRP 及IL-6 水平降低,观察组T1、T2 时间点CRP 及IL-6 水平明显低于对照组T1、T2 时间点CRP 及IL-6 水平,组间差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

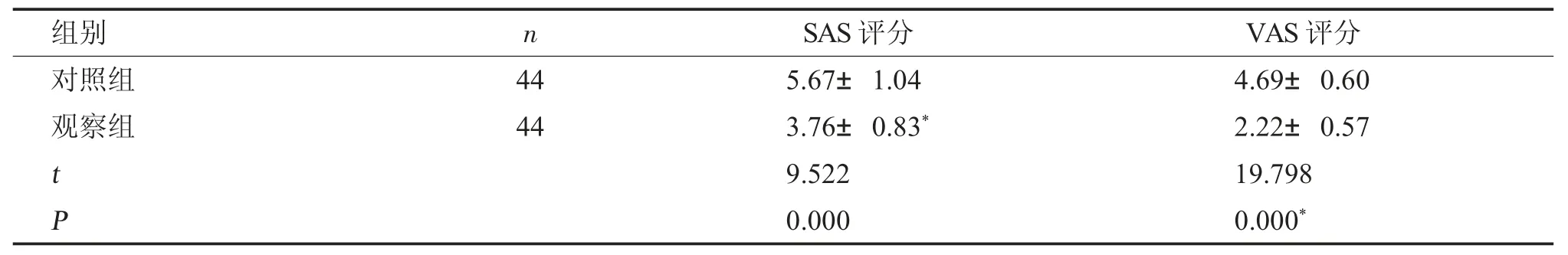

2.2 2 组术后镇静躁动及疼痛评分对比

观察组与对照组相比术后SAS 评分较低,VAS评分较低,组间差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

2.3 两组BI 评分对比

两组干预前BI 评分相比无明显差异(P>0.05)。两组干预后与干预前相比BI 评分均更高,观察组干预后与对照组干预后相比BI 评分升高更加显著,组间差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表2 2 组围术期基础应激指标对比()Tab.2 Comparison of perioperative basic stress indicators between the two groups ()

表2 2 组围术期基础应激指标对比()Tab.2 Comparison of perioperative basic stress indicators between the two groups ()

与对照组比较,*P <0.05。

表3 两组术后镇静躁动及疼痛评分对比[(),分]Tab.3 Comparison of postoperative sedation and pain scores between the two groups [(),scores]

表3 两组术后镇静躁动及疼痛评分对比[(),分]Tab.3 Comparison of postoperative sedation and pain scores between the two groups [(),scores]

与对照组比较,*P <0.05。

表4 两组BI 评分对比[(),分]Tab.4 Comparison of BI scores between the two groups [(),scores]

表4 两组BI 评分对比[(),分]Tab.4 Comparison of BI scores between the two groups [(),scores]

与对照组比较,*P <0.05。

3 讨论

由于脑胶质瘤病情的复杂性,为手术治疗也带来了一定的难度,结合以往的治疗经验来看,对于脑胶质瘤患者采取个体化的手术处理尤为重要,原因是手术对于脑胶质瘤而言,不只是一种手术方式以及唯一的治疗方案,且涉及到的手术物品种类也较多,因此,在常规的手术治疗以及护理工作中,若只凭借手术参与人员的个人经验以及记忆来完成术前的准备工作,容易出现差错的同时,甚至能够对手术的顺利进行造成影响[11-12]。综合以往的操作经验分析可知,存在以下几个主要的问题:(1)对于手术期间所需要的特殊物品及设备准备并不完善,原因是手术室的护士与外科医生无法产生有效的沟通,同时对新材料的需求及使用方法无法正确的理解与掌握[13];(2)对于病情较为复杂的患者而言,即便需要选择同一种手术方案及设备,但在具体的手术实施时也存在着细节上的差异,表现出了手术器械种类的多样化及个性化等,这也能够对术前准备造成影响[14];(3)有个别手术护士对可能发生的术式中转期间所需要的物品不能做出充足的准备,甚至是出现了突然的并发症无法给予有效处理等,均能够对患者的生命健康造成严重的威胁。因此,构建并应用术前多学科集中式病例讨论模式显得尤为重要,其目的在于一方面进一步的完善术前医护的讨论制度,确保术前讨论的执行性,另一方面是在实际工作期间能够有效的消除传统术前准备及干预工作中所存在的不足,显著的提高了手术操作期间各个环节下的诊疗及护理质量[15]。

结合本次结果显示,术前多学科集中式病例讨论模式干预的构建与实施相比于传统的术前准备及干预而言有效的稳定了围术期的应激指标,其中IL-6 被认为是反应机体出现应激反应的一项细胞因子,不仅参与了机体的炎症反应过程,同时也能够直接的反映出机体产生应激反应的程度,同时也促进诱导出CRP 的合成,因此,通过观察IL-6及CRP 能够有效的表示出机体的应激反应[16-17]。通过给予术前多学科集中式病例讨论模式干预不仅强化了各个环节的手术质量,减少了对机体产生的不良影响,加强了医护之间、医患之间、护患之间的沟通,更好的稳定了患者的各种负性情绪及不良反应,这就在各个方面避免引起了围术期应激指标的明显波动,表现出更加平稳的状态[18]。同时在术后表现出了较低的躁动及疼痛的情况,在评价判断术后日常生活质量时也表现出了较高的优势。分析出现此结果的原因是,术前多学科集中式病例讨论模式干预的构建与实施使得患者手术相关治疗更加的具有规范性及个体化,提高了手术参与人员的各项服务技术水平,协调了整个手术团队之间的合作[19]。不仅保证了手术参与人员能够更好的对个体病情予以了解与掌握,减少对手术治疗效果带来的偏差,对可能出现的不良反应及并发症给予提早的预估,从而保证了手术治疗工作的顺利开展,为后续患者的康复也奠定了良好的生理及心理基础[20]。

综上所述,术前多学科集中式病例讨论模式干预的构建及应用能够保证脑胶质瘤手术患者基础应激指标维持在更加平稳的水平,减少躁动及疼痛,对术后日常生活能力也产生了促进升高的作用。