四川盆地二叠系栖霞组沉积特征及储层分布规律

2020-09-28谷明峰韦东晓潘立银吕玉珍

郝 毅,谷明峰,韦东晓,潘立银,吕玉珍

1中国石油杭州地质研究院;2中国石油集团碳酸盐岩储层重点实验室

0 前 言

四川盆地二叠系栖霞组的油气勘探最早始于20世纪50年代,勘探范围主要集中在川南以及川东局部地区,其构造背景总体属于泸州—开江古隆起范围,约94.4%的气井都集中在该区[1]。2012年中石油西南油气田公司在川西北双鱼石构造部署了风险探井(双探1井)并获得重大突破,测试日产天然气87.6×104m3[2];随后川西双探3、双鱼001-1、双探7、双探8、双探12等井,以及川中磨溪31X1、磨溪42、高石18等井相继钻获高产工业气流,揭示了栖霞组广阔的勘探前景。

前人对四川盆地栖霞组的岩性组合[3-4]、沉积环境[5-6]、岩相古地理[7-12]、储层特征和成 因[13-17]以及勘探方向[2,18]等均开展过研究:关于栖霞组的沉积模式主要有碳酸盐台地及缓坡两种主流观点,不同版本的岩相古地理图差异较大,而且研究成果现象描述较多而深究成因的论述较少;关于栖霞组储层的成因则有埋藏热液改造[13-15]、有利相带叠加溶蚀作用[16-17]等不同观点。本文基于大量钻井、野外露头、测井、地震及实验分析测试等资料,对四川盆地栖霞组沉积储层的关键地质问题开展了系统研究,所获得的新认识为栖霞组下一步的勘探提供了支撑。

1 区域地质背景

四川盆地在大地构造上属于上扬子地台。盆地按地理-构造属性可划分为5个构造带(图1),栖霞组的油气发现分布较广。

石炭纪末期海水退出上扬子地台,在经历了短暂的沉积间断后,中二叠世开始大范围海侵,整个盆地广泛接受了岩性单一、厚度稳定的碳酸盐沉积。该时期扬子地块已向南漂移至赤道附近[19],处于湿热的沉积环境。通过研究伞藻、二叠钙藻的分布和有孔虫的复合分异度,推测中二叠世水体较浅,水深一般为5~25 m。栖霞组沉积时期地壳稳定、海域广阔、生物繁盛,古生物主要有珊瑚、有孔虫、虫筳类、腕足和藻类等,以底栖生物发育为主,反映当时的沉积环境为亚热带海域,水体清洁、养分充足、盐度正常,适宜生物生长和繁殖。盆地内栖霞组岩性以石灰岩为主(图2),局部地区含白云岩,厚度在100~200 m之间;栖霞组对应一个三级层序,进一步划分为2个体系域(TST、HST)。

图1 四川盆地二叠系栖霞组主要含气构造、钻井及野外露头分布Fig.1 Main gas bearing structures,wells and field outcrops of the Permian Qixia Formation in Sichuan Basin

加里东期—早海西期构造运动对栖霞期沉积相带的影响至关重要。加里东期构造运动在四川盆地表现为局部隆升,形成了川中古隆起(乐山—龙女寺古隆起)[20](图3),在古隆起核部二叠系甚至与震旦系—寒武系直接接触。基于最新的钻井、地震资料分析,在中江—盐亭地区存在奥陶系地层厚值区,地层保存相对完整,在川西北广元—绵阳地区有明显的隆起剥蚀现象。因此,川中古隆起东缘并不是早期认为的由广安到梓潼地区的近直线分布[20],而是近“S”形展布(图3)。

虽然经历了海西早期整体抬升的夷平化作用,但古隆起残余古地貌对中二叠世沉积的影响仍然存在。从四川盆地栖霞组海侵期地层西薄东厚的分布来看(图4),栖霞组沉积前古地貌呈现西高东低的特征,这与川中古隆起残余古地貌的形态相吻合。

图2 四川盆地二叠系栖霞组地层综合柱状图Fig.2 Strata column of the Permian Qixia Formation in Sichuan Basin

图3 四川盆地中奥陶统沉积前古地质图Fig.3 Paleogeological map of pre-Middle Ordovician in Sichuan Basin

图4 四川盆地二叠系栖霞组层序地层连井对比剖面(剖面位置见图1)Fig.4 Sequence stratigraphic correlation section of the Permian Qixia Formation in Sichuan Basin(section position is shown in Fig.1)

2 沉积特征

2.1 沉积相类型

在野外剖面与钻井岩心观察以及对地震、测井资料进行综合分析的基础上,笔者还针对与沉积相分布有着明显相关性的古地理背景、白云岩成因和分布等进行了研究,将四川盆地栖霞组划分为3个主要相带:即台缘带、碳酸盐缓坡、斜坡—盆地(表1)。

表1 四川盆地二叠系栖霞组沉积相类型及岩性特征Table 1 Sedimentary facies and lithological characteristics of the Permian Qixia Formation in Sichuan Basin

2.2 沉积相展布

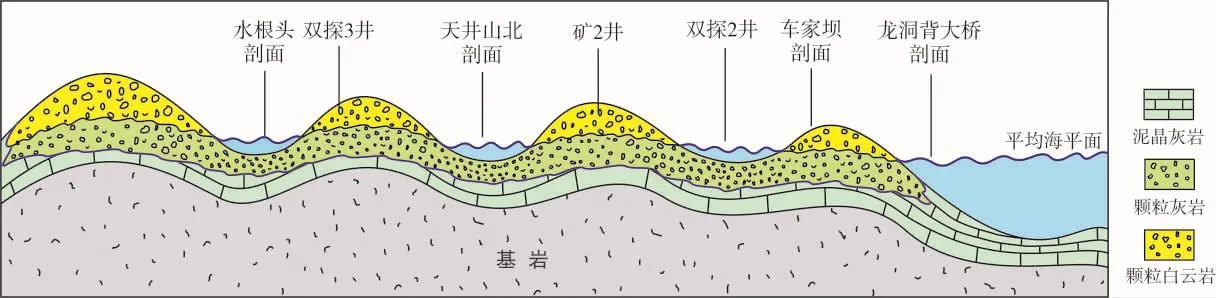

栖霞组沉积受到川中古隆起残留地形的影响:川中古隆起区古地貌相对较高,主要发育中—浅缓坡,古隆起东缘向东南方向逐渐演化为中—深缓坡,而古隆起西缘处于古地貌最高部位,发育台缘带,向西变为斜坡—盆地(图5)。

栖霞组沉积早期(海侵域) 受川中古隆起残余古地貌影响,四川盆地总体呈西高东低之势,海水整体由东—南面大举侵入,水体普遍较深。如图5a所示:川西地区发育一些古陆(杂岩体);盆地内主体属于深缓坡沉积环境,如盆地东南部的重庆地区和东北部的通江—开江一带,岩性以富含泥质的深灰色泥晶生物碎屑灰岩为主,常夹有泥质条带,局部含燧石结核;川西北—川西南—川中地区地势相对较高,水动力相对较强,属于中缓坡沉积环境,如川西南的大深1井—汉深1井—周公1井及周缘地区,泥质含量明显变少,生物碎屑含量普遍较多。该时期水位整体偏高,高能滩较少,川西台缘带此时还未发育,但可能存在局部高点;盆地西侧为相对深水的斜坡—盆地,为后期高位域台缘发育的基础。

栖霞组沉积中晚期(高位域) 该期相对海平面较低,沉积相发生了较大的变化(图5b):浅缓坡开始成为盆地内主要的沉积相带,其向东北延伸到广元地区,向西南延伸至峨眉山地区,向东延伸至南充地区,受川中古隆起残余古地貌控制,其东缘呈“S”形展布;向东、向南水体逐渐加深,主要发育中—深缓坡,岩性以灰色、灰褐色泥—微晶灰岩为主,局部含生物碎屑白云岩;龙门山一线以西主要发育斜坡—盆地相;台缘带沿川西北广元—剑阁至川西南宝兴—雅安—峨眉山一带分布,呈右倾的“L”形,大体上相当于川中古隆起西缘的范围。栖霞组台缘带的岩性以砂屑、生物碎屑白云岩及灰岩为主,很少见抗浪骨架结构,但略高的地貌可形成半障壁环境,因而属于弱镶边台缘带,其向西突变为广海,向东则渐变为碳酸盐缓坡。根据实际钻井及露头资料,台缘带发育高能颗粒滩,颗粒成分主要为生物碎屑,滩体单层厚度及累计厚度较大,连续分布;还可能存在一些北西向的滩间海。台缘滩是储层发育的最有利相带,常见浅灰色、灰色颗粒白云岩,例如川西南地区的汉深1井、周公1井,川西北地区的矿2井、车家坝剖面以及何家梁剖面,白云岩储层厚度均可达30 m以上。

图5 四川盆地及邻区二叠系栖霞组沉积相图Fig.5 Sedimentary facies of the Permian Qixia Formation in Sichuan Basin and its adjacent area

3 储层特征、成因和分布规律

3.1 储层类型

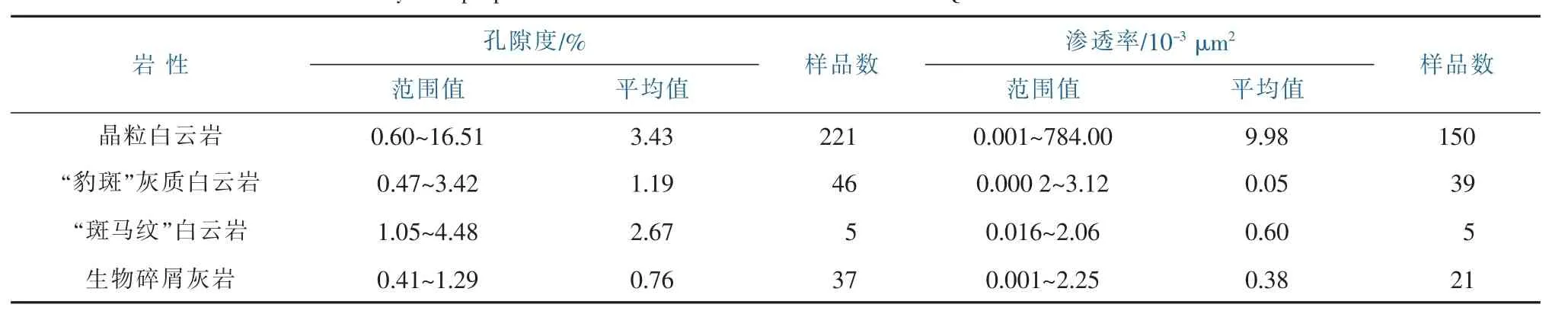

四川盆地栖霞组储层岩性主要有4类:晶粒白云岩、“豹斑”灰质白云岩、“斑马纹”白云岩及生物碎屑灰岩,其储集物性见表2。其中,晶粒白云岩在野外常常风化为类似白砂糖一粒粒的单个晶体,因此又称之为砂糖状白云岩,其分布范围广、单层厚度大,储集物性较好,平均孔隙度为3.43%,是栖霞组最主要的储集岩(图6a)。储集空间主要为溶蚀孔洞、晶间孔、粒间孔和裂缝。

表2 四川盆地二叠系栖霞组不同类型储集岩的物性Table 2 Physical properties of different reservoirs of the Permian Qixia Formation in Sichuan Basin

图6 四川盆地二叠系栖霞组主要储集岩宏观及微观特征Fig.6 Macro and micro characteristics of main reservoir rocks of the Permian Qixia Formation in Sichuan Basin

“豹斑”灰质白云岩的宏观特征较明显,整个岩石经历了不均匀的白云石化作用,白云岩主要沿着灰岩的裂缝或孔洞发育[21],经历过风化作用后两者明暗相间,如同豹纹一般(图6b)。该类岩石储集物性一般,平均孔隙度为1.19%,其中白云岩部分孔隙度约为2.65%,而石灰岩部分孔隙度较低,约为0.28%,但石灰岩中裂缝相当发育,可以有效沟通白云岩储层。

“斑马纹”白云岩目前仅见于川西南地区发育,外观可见白色雁列式条带,类似斑马的纹路(图6c)。该类白云岩平均孔隙度为2.67%,介于上述两类储集岩之间。但由于样品较少,并且所选样品均是该类白云岩中储集物性最好的,因此该实测孔隙度值并不能完全反映这类储层的性质,实际上根据野外露头和岩心观察,大多数“斑马纹”的纹路都被白云石充填,储集物性相对较差。

与上述3类储层相比,生物碎屑灰岩储集性最差,平均孔隙度为0.76%,岩心样品镜下很少能见到明显的基质孔隙,但在局部地区发育岩溶缝洞,是栖霞组在早期主要的勘探对象。

3.2 储层成因

由于篇幅所限,本文只论述栖霞组最主要的储集岩即晶粒白云岩的成因。通过野外露头、钻井岩心和岩石薄片的观察,结合大量的碳氧锶同位素、微量元素、稀土元素及同位素测年等实验分析,认为白云石化流体为沉积期海水而非热液,白云岩在准同生期富镁流体渗透回流作用下逐渐形成,在埋藏环境下经历调整改造后定型。

白云石化流体来源 由于碳同位素受后期成岩作用影响较小,因此岩石的碳同位素最能反映沉积时期的水体性质。从碳氧同位素交会图中可以看到(图7),无论川西北、川西南还是川中地区,晶粒白云岩的碳氧同位素都落在中二叠世海水同位素的范围之内。从川西栖霞组岩石稀土元素配分模式来看(图8),与反映栖霞组海水的稀土元素配分模式(由13个泥晶灰岩样品的平均值绘制而成)相比,晶粒白云岩稀土元素总量可能有所不同,但是配分模式十分相似,都有明显的Ce负异常、Y正异常以及Sm正异常。结合一些其他地球化学分析资料,综合分析认为白云石化流体为沉积期海水而非热液。

图7 四川盆地二叠系栖霞组碳酸盐岩碳氧同位素交会图(据文献[23]修编)Fig.7 Carbon and oxygen isotopic crossplot of carbonate rocks of the Permian Qixia Formation in Sichuan Basin(cited from literature[23],modified)

图8 川西二叠系栖霞组不同类型岩石稀土元素配分模式图Fig.8 REE distribution patterns of different types of rocks of the Permian Qixia Formation in Western Sichuan

白云岩形成时间 缝合线是碳酸盐岩中常见的一种由压溶作用形成的锯齿状裂缝构造。既然能产生压溶作用,说明地层埋深已经非常大,巨大的地层压力迫使岩石发生挤压溶解。从薄片中可看到,白云石晶体明显被缝合线切割(图9),这是白云石晶体形成较早的直接证据(至少形成于大规模压溶作用之前)。此外,利用U-Pb同位素测年法对晶粒白云岩的数块样品进行了分析,得到的年龄范围为(235~247)Ma,说明栖霞组晶粒白云岩在中三叠世末期已经基本形成。

图9 川西二叠系栖霞组白云石晶体被缝合线所切割的照片Fig.9 Photo showing dolomite crystal cut by suture in the Permian Qixia Formation in Western Sichuan

3.3 优质储层主控因素

优质白云岩储层形成的主控因素有沉积相带、层序界面、微古地貌、快速埋藏、早期白云石化等,已有较多的讨论[13-17],本文着重探讨微古地貌对储层的影响。笔者注意到:在数千米范围内白云岩储层的厚度会相差很大,是勘探面临的重要问题。通过测井曲线分析可知,白云岩并不发育的大深1井、矿3井、双探2井等钻井,亮晶生物碎屑灰岩的厚度却非常大,约40~71 m不等。亮晶生物碎屑灰岩也是高能滩相的产物,其最终没能完成白云石化可能与微古地貌有关。如图10所示,同为高能颗粒滩,古地貌相对较高的部位暴露机会多,加上并未发现大量石膏之类的浓缩蒸发岩,因此推测高部位可能形成大规模渗透回流白云石化作用,而低部位则容易形成早期海水胶结物,从而导致粒间孔隙被过早充填。据此分析,台缘带范围内如白云岩储层不发育,可能与它们位于垂直或斜交于台缘方向的滩间海、潮道等相对较低部位有关。

图10 川西北二叠系栖霞组滩体展布模式图(剖面位置见图1)Fig.10 Distribution pattern of shoals of the Permian Qixia Formation in Northwest Sichuan(section location is shown in Fig.1)

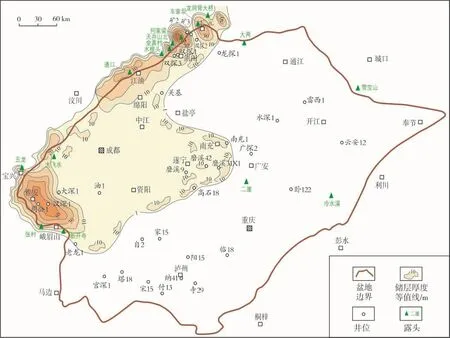

3.4 有利储层分布区

栖霞组白云岩储层主要分布在台缘—浅水缓坡相带,厚度自西北向东南逐渐变薄,这与二叠系沉积前的古地貌有关。川西地区白云岩储层主要发育在广元—江油以及雅安—峨眉山一带(图11),厚度为20~40 m(何家梁剖面等局部可达60 m以上)。川西地区栖霞组白云岩平均厚度很大,局部地区的横向变化也大,如矿2井与矿3井相距约5km,白云岩厚度由45m减至不足2m。川中地区白云岩储层主要发育在南充—磨溪—高石梯一带,总厚度及单层厚度都较小。川东—川南等地区白云岩储层零星可见,但几乎都不成规模。

图11 四川盆地二叠系栖霞组白云岩储层厚度预测图Fig.11 Thickness contour map of dolomite reservoir of the Permian Qixia Formation in Sichuan Basin

4 结 论

(1)四川盆地二叠系栖霞组沉积相展布主要受到川中古隆起残余地貌控制:川中古隆起区范围主要发育浅—中缓坡,古隆起东缘呈“S”形,向东南方向逐渐演化为中—深缓坡;古隆起西缘地貌最高,川西地区栖霞中晚期发育右倾的“L”形弱镶边台缘带,向东北延伸至广元地区,向西南延伸至峨眉山地区。

(2)栖霞组有效储层的岩性主要有4类:晶粒白云岩、“豹斑”灰质白云岩、“斑马纹”白云岩及生物碎屑灰岩,其中晶粒白云岩分布范围广、单层厚度大,物性较好,是最主要的储集岩。晶粒白云岩的白云石化流体为沉积期海水而非热液,它是在准同生期富镁流体渗透回流作用下逐渐形成,在埋藏环境下经历调整改造后定型,其最终形成的时间大概在中三叠世末期。

(3)沉积相带决定规模储层的分布范围,而微古地貌可能决定了储层的局部发育程度。亮晶生物碎屑灰岩是高能滩相的产物,其最终没能完成白云石化可能与微古地貌有关。推测颗粒滩高部位可能形成大规模渗透回流白云石化作用,低部位容易形成早期海水胶结物,从而导致粒间孔隙被过早充填。四川盆地优质中—厚层晶粒白云岩主要分布在川西广元—江油以及雅安—峨眉山一带,中—薄层晶粒白云岩主要分布在川中南充—磨溪—高石梯一带。