基于居民认知视角对北京冬奥会环境影响的研究

2020-09-28袁园媛徐开娟

袁园媛,徐开娟

对奥林匹克环境问题的重视程度在奥林匹克历史上从未衰退[1]。随着奥林匹克环保文化的推广,人与自然、人与社会、人与人之间的关系从彼此抗争逐步走向和谐, 最终实现全球的可持续发展[2]。2008 年,北京“绿色奥运”的办赛理念为全球“环境革命”助力,在奥运设施建设和设计中采用严格的环境标准,开设城乡森林和环境保护区,提高公众的环保意识,鼓励北京市民做出绿色消费选择等绿色举措,展现了大国风采与大国担当。 习近平在十九大报告中指出:“广泛开展全民健身活动,加快推进体育强国建设,筹办好北京冬奥会、冬残奥会。”[3]当世界的目光再次汇聚北京,如何高效率、高质量地落实“绿色、共享、开放、廉洁”的四大办奥理念成为首要任务。

作为大型赛事核心利益相关者, 主办地居民对大型体育赛事特别是奥运会的成功举办起着举足轻重的作用,如1996 年亚特兰大奥运会[4]、2002 年盐湖城冬季奥运会[5]、2000 年悉尼奥运会[6-7]、2014 年索契冬奥会[8]和2012 年伦敦奥运会[9]在筹办与举办过程中充分采纳了居民的意见。 一些研究者使用近十年的时间针对主办地居民对1988 年加拿大卡尔加里冬奥会的看法进行持续研究[10-14]。 Guala 等也研究了都灵居民在2002 年至2007 年间对冬奥会的看法[15]。此外,一些研究者总结了北京奥运会举办后的居民认知情况[16-18]。 纵观国内外相关研究,大多数研究基于三重底线评估法分析居民对大型赛事综合影响的看法, 主要考虑大型体育赛事的社会影响和经济影响, 环境影响研究虽然被纳入考虑范围但在一定程度上被忽略。就主办地居民而言,居民认知情况纳入规划与决策过程的程度决定了北京冬奥会可持续发展的程度。基于此,本研究通过调查北京居民对冬奥会环境影响的认知情况, 探讨三大问题:(1)了解居民对北京冬奥会环境影响的认知情况;(2)划分与区别不同居民类型及特点;(3)提出促进居民参与北京冬奥会环保行动的建议。

1 从居民视角研究北京冬奥会环保的现实需要

1.1 奥林匹克环保历史进程的推进

随着全球温度上升、冰盖减少、臭氧层变薄、森林砍伐、污染和资源短缺等环境问题的不断增多,人们越来越关注环保, 致力于减缓甚至逆转环境恶化的趋势。 所有行业与活动,包括大型体育赛事,都为防止环境的进一步恶化而有所作为。 国际奥委会等知名度较高的体育组织, 已将环境绩效列为优先事项,以此为社会负责和应对趋势发展而努力(表1)。随着1994 年利勒哈默尔环境友好型冬奥会的举办,环境问题得到越来越多的关注。此后,国际奥委会为《奥林匹克宪章》增加了环境保护的法律保障。 环境也被添加为奥林匹克运动和文化的第三大支柱,增强了国际奥委会对此问题的重视程度, 同时也出现大量术语用来描述与奥运会有关的环境问题, 包括环境(Environment)、可持续性(Sustainability)、遗产(Legacy)和绿色(Green)等[19]。 在 1995 年,国际奥委会正式要求所有未来的候选城市竞标书都必须涉及举办奥运会的环境影响工作[20]。 国际奥委会再次对宪章进行了修订,包括对环境可持续发展的承诺。在这一阶段,奥林匹克的环保运动仍以规划为主,实践较少。随后,国际奥委会于1999 年通过了《奥林匹克运动21 世纪议程》, 其中概述了可持续发展的几项原则, 参与主办奥运会的所有组织都必须遵循这些原则。 此时,环保问题不仅在规划中,而且在奥运会的实践中得到切实发展。2000 年的悉尼奥运会被称为 “绿色奥运会”, 北京2008 年奥运会则被认为是有史以来最环保的奥运会,2010 年温哥华冬奥会是第一届被认为具有可持续性管理体系的冬奥会,伦敦以“一个地球” 为主题成功申办2012 年奥运会。环境实践趋势始于对环境的关注,最终演变为可持续性,推动着2022 年北京冬奥会环境保护的发展。从奥林匹克环保的历史进程可以看出,与现代奥运会的举办时间相比,奥运会中环保和可持续发展的历史相对较短,但国际奥委会以及主办城市在短时间内就采取了诸多政策和行动,由此证明环保在推进奥林匹克进程中的重要性,北京冬奥会也将在新时代的背景下充分发挥奥林匹克运动对环境的促进调节功能,由环保的教育、发展、监测、评估、防治、 保障六大方面构建奥林匹克运动发展的新环保模式[21]。

1.2 北京冬奥会负面环境影响逐渐显现

就北京的居住环境而言,冬奥会的举办在一定程度上压缩了公共利益[22]。 为举全民之力办冬奥,北京市采用了整治市容市貌、拆除城中村等措施划分赛事举办区域与居民生活区域,如海淀区居民在人民网留言板提出冬奥会速滑馆附近城中村整顿与棚户区改造的问题,若得不到及时解决,部分居民将不得不因此迁出首都,进而造成弱势群体利益的损害[23]。同时,针对在实施大型场馆建设与改造的过程中所形成的污染、垃圾、噪音等问题,政府虽启动了补偿机制但仍扰乱了当地居民的正常生活秩序,为社会稳定埋下隐患。 北京再次举办奥运会,从侧面刺激北京房价与物价的上涨,许多本地居民因无法承担生活成本而迁至郊区居住,外地人员更是对北京“望而却步”。 对标纽约、伦敦、巴黎、墨尔本等全球体育名城,北京借助冬奥会的举办,在提升居民生活品质,整体提高城市环境质量,同时满足全球体育名城的公共服务需求,建设国际一流和宜居之都的目标实现上任重道远[24]。 就北京的自然环境而言,冬奥会的举办给北京带来的负面影响是不可忽视的。 大型体育设施的建设和交通运输系统的翻新造成的环境破坏,都能导致空气、水、土壤和视觉污染,从而使自然环境退化[25]。 居民在大型体育赛事造成的环境污染和交通拥堵的感受上十分敏感[26],在此过程中如果居民的权利受到侵犯,他们会对冬奥会产生负面看法。

表1 奥林匹克运动环境方面的重大事件及其影响Table 1 Major Olympic Environment Events and their Impacts

1.3 冬奥会对居民的环保教育不断深化

奥林匹克运动有着强大的教化作用, 对居民的全面发展有着潜移默化的影响, 居民感知会受到各种信息来源的影响[27]。冬奥会的环保教育有助于增强居民对冬奥会环保工作的了解, 同时也可作为塑造居民积极或消极态度的平台[28]。 因此,赛事组织管理者不仅应关注赛事举办期间居民所处的生活环境,还应关注赛事筹办期间居民的生活质量, 有计划地借助冬奥会的平台引导居民从被动到主动参与环境保护,加强居民与冬奥会的关联,培育热心、善良、诚恳、包容、具有责任心和国际视野的高素质公民。 冬奥会的环保工作在消费观念、生活方式、价值认知等方面影响个体的发展, 具体表现为在购票、 酒店住宿、商品和劳务消费上选择更绿色的消费方式,改变居民的消费观念; 居民在生活中采用更环保的生活方式,认可环保是一种时尚行动;在价值认知上,居民意识到在信息全球化的时代冬奥会正成为世界人民的共同话题,成为城市展示形象的窗口。 东京奥组委通过制定“东京2020 全国参与计划”积极引导居民参与环保工作,包括关注运动与健康、为城市发展贡献力量、可持续发展、日本新兴文化发展、教育主题活动、与世界互动等参与计划措施[29],极大调动了居民的积极性, 增强了居民对大型体育赛事可以为主办城市及其周边社区带来潜在利益的认知。

2 研究方法

2.1 问卷设计

本研究在设计问卷前参考了国内外文献, 由于调查对象为居民, 在设置题项时特别注意了用词的简明、易懂且避免倾向性。居民对北京冬奥会环境影响的认知问卷包括以下5 个部分:(1)从在京居住时间及居住区域、教育水平、职业、年龄、性别等调查居民的人口背景;(2)评估居民对北京冬奥会环保举措基础概念与知识的理解, 此部分在查阅了国际奥委会环保工作开展的相关资料后设置了问题;(3)了解居民对空气质量、交通与能源、水环境、生态建设、工业污染和固体废物、 环境教育六大环境问题的认知情况,主要参考了 Ap 等[30]、Ko 等[31]的研究;(4)根据Lindberg 等[32]关于居民对赛事旅游看法的测量,设置居民对冬奥会环保的态度倾向维度;(5)居民对北京冬奥会环保的支持意向部分, 参考了Gursoy 等[5]、Söderlund[33]、Zeithaml 等[34]的研究。 后三部分的问题均采用李克特量表,7 表示强烈同意,1 表示强烈不同意。问卷根据专家提出的建议已调整了题项,在问题的话术上修改后更简单易懂, 并通过因子分析对各个维度中的因子进行了检验。 问卷的信度较好,Cronbach’s Alpha 均大于 0.800(表 2)。 问卷的内容效度经过5 名体育管理领域专家的反馈, 其中3 名专家认为问卷设计的内容基本合适,2 名专家认为问卷设计的内容合适。 同时,通过KMO 值及Bartlett球形检验来分析问卷的效度,由表2 可知,居民对北京冬奥会环境影响的认知情况分为3 个部分进行测量,每部分的KMO 值均大于0.900,说明问卷效度较好。

表2 问卷信效度分析结果Table 2 Reliability and Validity of the Questionnaire

2.2 问卷发放与样本分布

本研究招募了7 名志愿者, 进行培训后在北京街头进行随机抽样调查。 考虑到样本年龄层的多样性,发放地点选取了2 个公园和1 个商业中心,天坛公园、地坛公园的受访对象以老年人居多,凯迪拉克中心商圈的受访对象以年轻人居多, 并严格要求在发放时剔除游客以及在在京居住不满1 年的居民,以保证样本的代表性。 本研究最终共发放问卷600份,有效问卷548 份,有效回收率为91.3%。 为减少随机抽样造成的偏差, 样本基本涵盖各类特征的北京居民,由人口统计分布得出样本分布较合理,其中男性 287 人(52.37%),女性 261 人(47.63%);中年人占比较多,29 岁以下的有 120 人(21.90%),30~50 岁的有 152 人(27.74%),51~70 岁的有 190 人(34.67%),70 岁以上的有86 人(15.69%);大多数受访者教育程度较好,大专或本科学历的有228 人(41.61%);职业分布包括各行各业, 其中退休人员占比较多,为228 人(41.61%);在京居住超过20 年的受访者占比多, 居住时间为 21~40 年的为 111 人 (20.26%),41~60 年的为 111 人 (20.26%),60 年以上的为 109人(19.89%);受问卷发放地点的影响,受访者主要来自朝阳区(24.09%)、东城区(26.82%)、海淀区(30.11%);在家庭月收入方面,分布在 10 000 元以上的受访者居多(44.67%)。

2.3 数据分析方法

本研究主要采用SPSS 21.0 对数据进行统计分析,并根据K- 均值进行聚类分析,在整体样本中确定相对同质的意见群体, 描述与分析北京居民对冬奥会环境影响的认知, 采用卡方检验分析不同特征居民的认知差异, 据此提出促进居民参与环保工作的建议。 政府进行决策时可充分考虑不同特征居民的认知情况, 有针对性地选择将环境负面影响最小化的发展战略,提高居民对出台政策的支持度,使居民积极地参与到环保行动中。

3 研究结果

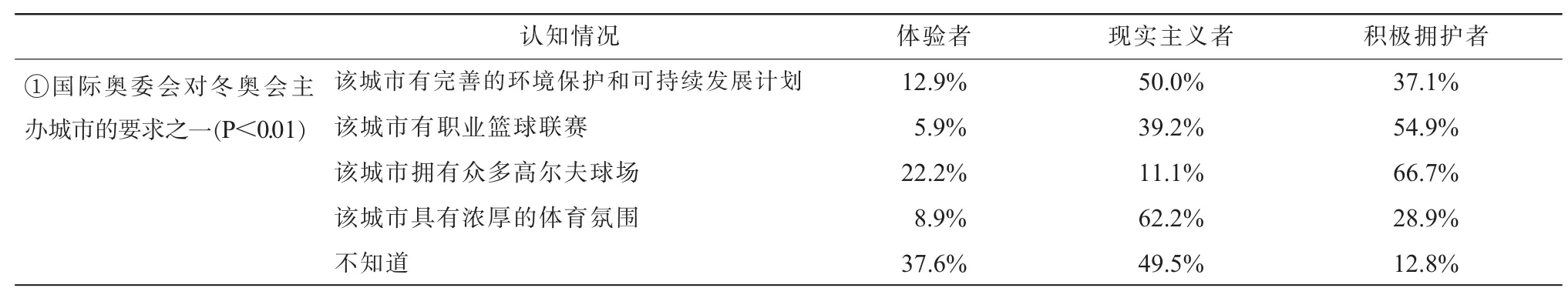

3.1 居民对北京冬奥会环保举措基础知识的认知情况

居民对冬奥会环保的认知由注意、知觉、表象、记忆、思维和语言等构成,同时包括那些不能观察记忆的加工、存储、提取和记忆力的改变,在此认知过程中对环保举措的基础概念认知是不可或缺的。 调查居民对北京冬奥会环保举措基础知识的认知情况可以量化其对北京冬奥会相关环保政策的了解程度, 也可以在一定程度上衡量居民的环保意识与知识水平。 根据《奥林匹克宪章》中对主办城市的环保要求,此部分选取了4 个标志性问题,围绕国际奥委会的环保要求、北京冬奥会可持续发展的目标、在申办奥运会时作出的环保承诺以及具体的冬奥环保实践进行提问。 由表3 可知, 问题①回答正确的为334人(60.95%),“不知道”的为 109 人(19.89%);问题②回答正确的 231 人(42.15%),“不知道”的为 131 人(23.91%);问题③回答正确的为 257 人(46.90%);问题④回答正确的为 339 人(61.86%),“不知道”的为 131 人(23.91%)。 题项较为简单,但居民回答的正确率偏低,表示“不知道”的居民较多,表明居民对北京冬奥会环保举措的基础概念与知识虽有所认知,但是整体的认知水平和理解程度偏低,居民实际认知情况与新闻宣传的居民认知情况存在一定差距。

表3 居民对北京冬奥会环保举措基础知识的认知情况Table 3 Residents' Basic Knowledge of Environmental Protection Measures for Beijing Winter Olympic Games

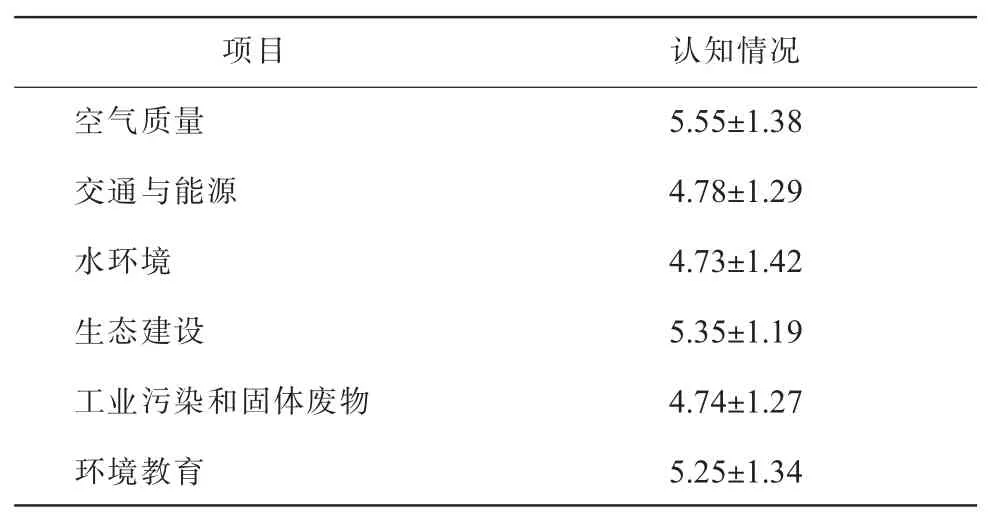

3.2 居民对北京冬奥会重点关切问题的认知情况

空气、水、森林、土壤等为环境组成的重要要素,也是北京冬奥会的环保基础。 随着北京成为双奥之城,当地居民对环境的认知程度也发生变化。 由表4可知, 居民对重点关切的环境问题整体认知程度较好,均值均大于4。 其中空气质量、生态建设、环境教育的均值大于5, 说明北京申办冬奥会后或者说举办夏季奥运会之后,居民对空气质量、生态建设以及环境教育方面的认知均有较大的提高与改善。2008 年奥运会期间北京的空气得到了有效的治理, 特别是对雾霾进行了长期攻坚战。但调查结果显示交通与能源、水环境、工业污染和固体废物的认知均值相对偏低,经过与受访者的面对面交谈,他们对北京的交通拥堵状况、水污染严重及水资源使用紧张、疏解非首都功能时高污染产业的转移与升级等表示担忧。

表4 居民对北京冬奥会重点关切环境问题的认知情况(±SD)Table 4 Residents' Knowledge of Key Environmental Issues of Beijing Winter Olympic Games (±SD)

表4 居民对北京冬奥会重点关切环境问题的认知情况(±SD)Table 4 Residents' Knowledge of Key Environmental Issues of Beijing Winter Olympic Games (±SD)

项目 认知情况空气质量 5.55±1.38交通与能源 4.78±1.29水环境 4.73±1.42生态建设 5.35±1.19工业污染和固体废物 4.74±1.27环境教育 5.25±1.34

3.3 居民对北京冬奥会环保的态度倾向与支持意向

居民对冬奥会环保的态度倾向与支持意向决定了居民未来的环保行为。由表5 可知,居民的态度倾向与支持意向均值均大于5,整体呈积极倾向。 其中对绿色冬奥会的态度倾向的均值最高, 说明了居民能明确环保对冬奥会及北京城市发展的重要程度,同时希望接受系统的环保教育以提高环保意识。 此外,居民的态度倾向和支持意向相比支持意向较低,具体体现在居民在 “计划节省金钱投入到北京冬奥会中”“愿意为环保产品支付更高的价格” 这两个题项的支持意向较低, 表明居民会在衡量自身承担成本与得到回报关系后再决定是否参与环保行动。

表5 居民对北京冬奥会环保的态度倾向与支持意向(±SD)Table 5 Residents' Attitude and Intention towards Environmental Protection of the Beijing Winter Olympic Games (±SD)

表5 居民对北京冬奥会环保的态度倾向与支持意向(±SD)Table 5 Residents' Attitude and Intention towards Environmental Protection of the Beijing Winter Olympic Games (±SD)

项目 态度倾向与支持意向对冬奥会的态度倾向 5.98±0.99对绿色冬奥的态度倾向 6.02±1.03对冬奥会的支持意向 5.70±1.18对绿色冬奥的支持意向 5.80±1.22

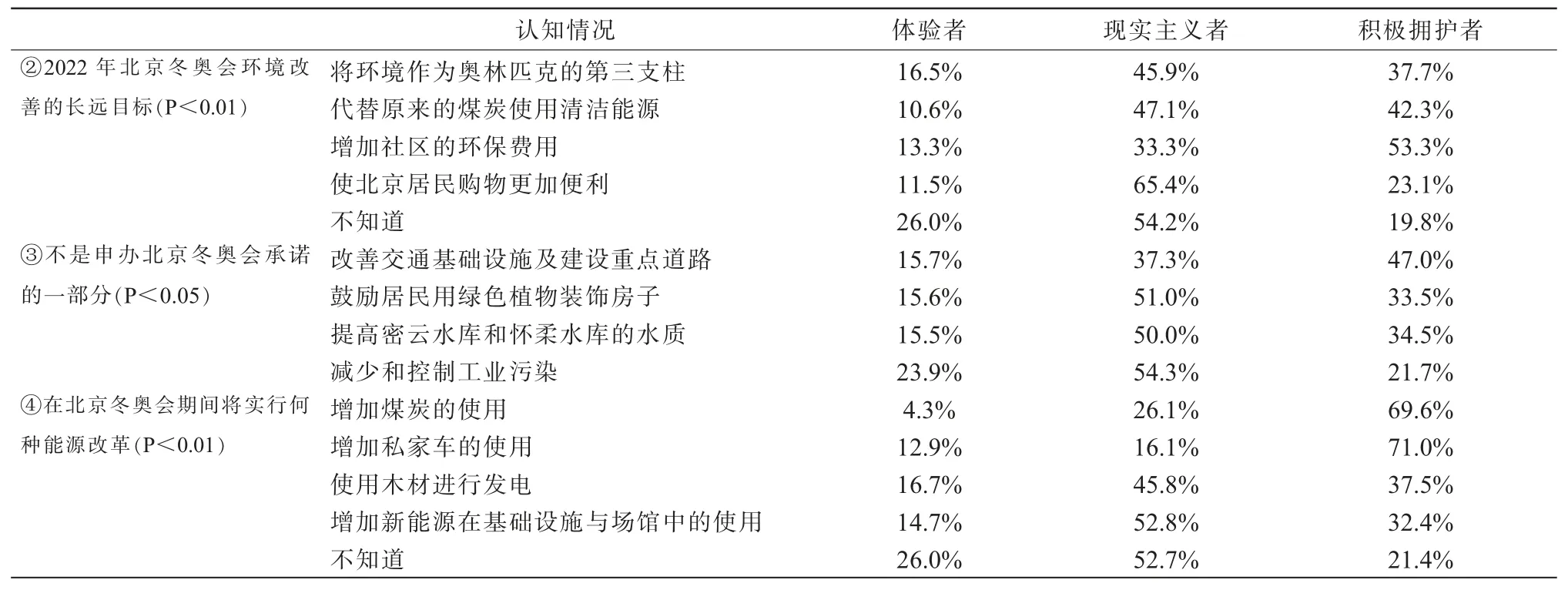

3.4 居民对北京冬奥会环境影响认知的聚类分析

为了确认最佳的聚类中心数(组数),将样本分为 2、3、4、5 组后观察其样本的占比可知 (表 6),样本分为2 组时差异并不明显, 分为4 组与5 组时有样本占比小于5%,不具有合理性和可解释性。 因此本研究将聚类组数分为3 组,3 类人群在本研究中被命名为体验者、现实主义者及积极拥护者(表7)。

表6 样本分组的百分比Table 6 Percentage of Sample Groups

第一类受访居民为体验者, 人数为 93 人(16.97%),在3 类居民中占比人数最少。 体验者特别关注自身在冬奥会筹办过程中的体验。 由表7 显示,体验者对重点关切环境问题的认知,以及对冬奥会环保的态度倾向和支持意向的均值都偏低。 就环境问题而言, 体验者认为除空气质量与之前相比有明显的改观之外, 其余环境问题并没有感受到明显的改善。环境教育的均值最低(=3.72),一方面说明目前环境教育覆盖面较窄, 另一方面说明体验者对于环境教育的质量要求更高。 就体验者的态度倾向和支持意向而言, 体验者对北京冬奥会实施环保计划呈积极的态度倾向,但支持意向的均值较低,说明他们在一定程度上将环保态度与支持意向分隔开来,认为个人对冬奥会环境问题的改变影响较小,环境问题应由国家出台相应政策予以解决。

表7 样本K- 均值聚类分析Table 7 Sample K-means Cluster Analysis

第二类受访居民为现实主义者, 人数为270 人(49.27%),在3 类居民中所占人数最多,近半数的受访者为现实主义者。 现实主义者能对北京冬奥会的实际环境问题积极提出看法, 他们认为北京的空气质量(=5.55)自北京举办夏季奥运会后特别是申办冬奥会后得到了持续性改善。 在生态建设方面(=5.24),如北京的森林覆盖率、植被覆盖率都有了较大提高。 现实主义者认为他们接受到基础的环境教育(=5.13),表示希望接受系统的环境教育并参与更多形式的环保活动。 但在工业污染和固体废物(=4.28)、水环境(=4.09)、交通与能源(=4.17)方面,现实主义者依旧感受到北京交通拥堵、可再生能源使用较少、水资源受到污染、工业废水废气的排放以及垃圾分类不到位等问题。此外,现实主义者对北京冬奥会环境影响持积极的态度倾向和支持意向,愿意为冬奥会环保贡献一己之力。

第三类受访居民为积极拥护者, 人数为185 人(33.76%)。 积极拥护者对北京冬奥会环境正面影响的认知程度较高,一方面在重点关切的环境问题上,除了工业污染与固体废物(=5.87),其余的均值均大于6, 他们表示希望政府相关部门从源头上管理工厂废水废气的排放,提出治理污染源的有效措施;另一方面积极拥护者的正面态度倾向与支持意向较高,他们为北京能再次举办奥运会而感到自豪,并直接感受到冬奥会申办后周围居住环境与自然环境的改善,是环保政策和环保行动最有力的支持者。

3.5 不同群组之间对北京冬奥会环保基础知识认知程度差异

由卡方检验的结果显示 (表8),3 类居民在对冬奥会环保基础知识的认知情况上存在显著差异(P<0.05)。 就体验者而言,4 道题目的正确率较低,除问题③外,其余题目选择“不知道”的人多于选择正确答案的, 说明体验者对冬奥会环保基础知识的认知程度较低;3 类居民中回答正确率最高的为现实主义者, 他们较为关注国际奥组委与北京冬奥会组委会的宏观政策,具体体现在问题①、问题②的正确率较高, 而对与居民生活环境密切相关的基础知识如问题③和问题④认知较低, 如问题④在问及“在北京冬奥会期间将实行何种能源改革”时,超过半数的现实主义者选择“不知道”;就积极拥护者而言,虽然他们对冬奥会环保计划呈积极倾向,但对环保基础知识的认知程度一般, 说明即使作为支持环保计划的人群,环保教育仍缺失,未形成系统的认知结构。

表8 不同群组对北京冬奥环保基础知识的认知情况对比Table 8 Comparison among Different Groups on Basic Knowledge of Environmental Protection of Beijing Winter Olympic Games

认知情况 体验者 现实主义者 积极拥护者②2022 年北京冬奥会环境改善的长远目标(P<0.01)将环境作为奥林匹克的第三支柱 16.5% 45.9% 37.7%代替原来的煤炭使用清洁能源 10.6% 47.1% 42.3%增加社区的环保费用 13.3% 33.3% 53.3%使北京居民购物更加便利 11.5% 65.4% 23.1%不知道 26.0% 54.2% 19.8%③不是申办北京冬奥会承诺的一部分(P<0.05)改善交通基础设施及建设重点道路 15.7% 37.3% 47.0%鼓励居民用绿色植物装饰房子 15.6% 51.0% 33.5%提高密云水库和怀柔水库的水质 15.5% 50.0% 34.5%减少和控制工业污染 23.9% 54.3% 21.7%④在北京冬奥会期间将实行何种能源改革(P<0.01)增加煤炭的使用 4.3% 26.1% 69.6%增加私家车的使用 12.9% 16.1% 71.0%使用木材进行发电 16.7% 45.8% 37.5%增加新能源在基础设施与场馆中的使用 14.7% 52.8% 32.4%不知道 26.0% 52.7% 21.4%

4 分析与讨论

本研究以居民认知视角对北京冬奥会的环境影响进行研究, 通过调查北京居民的环保认知情况,并将不同居民进行细分后分析差异性,提出针对性的建议来提高居民参与环保行为的积极性,为相关部门合理、 科学地制定环保事前规划提供依据,以期为北京冬奥会和北京的可持续发展作出努力。 研究结果显示,北京居民对冬奥会环境影响的基础认知偏低,滞后于主办城市低碳经济与低碳社会对举办地居民的现实要求。 在北京举办夏季奥运会后,“绿色奥运”的理念深入人心并在全球产生了可持续效应,特别是为环境促进城市可持续发展给世界提供良好范例,具体体现在:其一,将“绿色奥运” 作为办赛三大理念之首贯穿奥运会举办前后,结合北京实际的环境情况, 在空气质量、 交通、能源、水、废弃物等方面努力践行国际奥委会对举办国环保的要求;其二,一定程度上促使北京城市功能转型,对工业企业采取停产或限产,控制污染物排放,在提高北京空气质量的同时,也促进北京向第三产业转型;其三,推出诸多环保法规政策,自上而下进行环保治理,并开展公众环境教育。 但就本研究结果来看,北京居民仍未对环保形成系统的认知,大多数居民选择“不知道”,表现出不确定的态度,或在衡量自身利益与环保成本时,从态度倾向转换到支持意向仍存在不确定性,这不利于未来居民践行冬奥会环保政策。 但同时表明社会交换理论可用于说明居民的认知与支持意向之间的关系,居民认为冬奥会环保政策对自身有益时会产生参与积极的支持意向,与自身利益无关或者关联较少则会降低支持意向并影响日后的环保行为,因此北京冬奥会环保教育缺失的现状亟需改善。

大型赛事环境影响研究在全球环保浪潮的推动下逐步彰显重要性, 如Liyan 等形成了较为全面的大型赛事环境影响感知量表[35];安俊英等根据赛事环境的正面和负面影响形成大型赛事环境影响评估的指标[36],但从国内文献来看从居民认知视角对大型赛事的环境影响进行实证分析的研究较少。本研究从居民重点关切的环境问题出发,得出工业污染和固体废物、水环境、交通与能源的环境问题居民认知均值较低,由此说明交通与能源、水环境、工业污染和固体废物对居民的生活产生了较大的负面影响,与居民的心理预期存在一定差距。 在与北京居民的面对面交谈时,发现他们认为个人改变环境质量的能力有限,希望奥组委、政府相关部门举城市之力、区域之力乃至全球之力多举措治理交通与能源、工业污染和固体废物等问题。

此外,本研究采用聚类分析的方法基于居民对北京冬奥会环境影响的认知将北京居民划分为体验者、现实主义者和积极拥护者,且发现不同群组之间存在显著差异(P<0.05)。 一些学者将研究定位为事前研究,将居民根据不同特征进行分类,如Zhou 等将北京居民分为3 类,即乐观支持者、保留意见的支持者和宽容者,这项调查是在2006 年1 月,即奥运会开始前31 个月进行, 研究结果发现所有受访居民都是积极支持者,没有反对者[37]。 但其研究结果只能说明居民在特定时间内的认知情况,就本研究而言,在冬奥会举办后居民认知或许会发生变化,因此研究结果为冬奥会举办后的纵向研究提供了依据。本研究不仅关注居民的认知水平,还认识到居民类型的多样性,据此提出提高不同居民类型环保意识的针对性的措施。

5 结论与建议

本研究从居民认知的角度出发, 探讨居民对北京冬奥会环境影响的认知情况, 从冬奥会环保举措基础概念与知识的认知水平、重点关切的环境问题、态度倾向、 支持意向4 个维度来了解居民对冬奥会环境影响的整体认知情况。问卷调查结果表明,北京居民对冬奥会环保基础知识的认知较低。 在重点关切的环境问题中, 北京居民特别关注北京在交通与能源、 水环境、 工业污染和固体废物方面的环境问题, 这些问题给北京造成不容忽视的环保压力。 此外,将北京居民进行细分,可以划分为体验者、现实主义者与积极拥护者, 他们对冬奥会环保基础知识的认知水平存在显著差异。

根据研究结果,北京居民对冬奥会环保问题的认知较低,未来应针对不同人群采取不同方式的环保教育。 奥林匹克的本质在于教育,奥林匹克教育的价值包括了环保的价值取向,证明了环保教育对于促进人全面发展的重要性,也是从根源上解决环保问题的关键所在[38]。 基于此,本研究提出根据不同居民特征进行环保教育的建议。第一,就体验者而言,他们将个人利益与整体环境分隔开来,对北京冬奥会的环保问题认知较低。 体验者认为他们是非环保相关的从业者,与环保问题产生的关联较少,或接受了某些环境问题的负面影响。 这类居民与社区发展存在潜在的冲突,应通过政府部门和社区管理人员与这类人群建立起环保的共识,积极治理交通与能源、水环境、工业污染和固体废物方面的环境问题,自然而然他们会对冬奥会的环保问题产生积极的看法。 特别的是,可以让体验者参与到与环保相关的节日或旅游活动中,通过切身的体验改变体验者对环保问题的看法。 第二,就现实主义者而言,他们对冬奥会环保问题拥有着自身的见解,在调查过程中可知,他们需要多渠道表达自己的看法。 作为赛事组织管理者,应创造多元化、个性化、生活化的渠道与现实主义者形成环保互动。 现实主义者在被调查居民中占大部分,对其环保教育应制定点、线、面3 个维度的详尽计划,并积极解决目前存在的环境痛点问题。第三,就积极拥护者而言,他们十分支持北京冬奥会的举办,他们希望得到更系统的环保教育,为下一代创造一个良好的生活环境。 在增强这类群体与冬奥会环保工作的黏性,未来将与学校教育紧密结合,以学校为传播主体开发与环保相关的教材、小册子,组织学生和家长一起参与有趣的环保活动,更能激发这类人群对环保的兴趣。