基于微型蒸渗仪的夏玉米棵间蒸发特征与影响因素探究

2020-09-27陈雨清王晓敏王承志方蒙蒙郭潼孙朋

陈雨清,王晓敏,王承志,方蒙蒙,郭潼,孙朋

(宿州学院 环境与测绘工程学院,安徽 宿州 234000)

棵间蒸发是位于作物植株之间的土面蒸发,并不参与植株的生长过程,且在植株的生育期间占总耗水比例较大,属于无效蒸发[1]。棵间蒸发的影响因素众多,国内外许多学者针对其进行了大量研究,但大多不够全面。曹勇[2]和孙仕军[3]等利用不同的观测方法,对相关气象因素和控光条件对棵间蒸发的影响做出大量研究,得出气象条件、叶面积指数、土壤表层含水量都会对棵间蒸发产生影响,且蒸发器规格和材质的选用都会对测量精度产生影响。本文采用微型蒸渗仪(ML)对土壤的棵间蒸发进行测定,计算日蒸发量和累积蒸发量,从而较全面地分析棵间蒸发的影响因素。

对于作物棵间蒸发的测定,当前主流方法是借用微型蒸渗仪(micro lysimeter),其具有体积小,操作方便的优势,同时可以直接测量裸地土壤蒸发量,也可用于测定作物冠层下的土壤蒸发[11]。孙宏勇等[4]通过微型蒸渗仪(ML)测定土面蒸发的实验得出相对湿度、饱和水气压差和辐射同土壤蒸发有着密切的关系,发现微型蒸渗仪(ML)的长度也是影响棵间蒸发的因素,以5cm长的微型蒸渗仪(ML)每天更换土体作为对照,发现15cm是比较理想的最短长度,对棵间蒸发的影响较小。赵娜娜[5]等人根据2a的田间实测数据对双作物系数模型SIMDual_kc进行参数率定和模型验证,结果表明,其模拟的棵间蒸发量与实测值之间相关性较高,误差较小。降雨对生育初期的夏玉米影响较大,随着夏玉米的生长影响逐渐减小。因此,研究分析夏玉米棵间蒸发的影响因素对其实现节水增产提供一定的科学依据[7]。

宿州位于皖北平原中部,土地体系的主要组成部分是砂姜黑土。而砂姜黑土具有抗旱性较弱、易干旱的特点,加之宿州市是缺水型城市,水资源贫乏,地下水超采严重。因此本研究区域属于典型区域。本文对种植在黑姜砂土上的夏玉米的棵间蒸发特征展开实验探究,利用微型蒸渗仪(ML)对土壤采用四种不同的处理,探究出影响程度较大的几种影响因素。本研究对减少夏玉米发育过程中棵间蒸发,节约农业用水有重要作用。

1 材料与方法

1.1 实验站概况

实验于2020年7月1日~9月16日在宿州市农业科学院实验研究中心(北纬39°36′,东经116°48′,海拔约20m)进行。实验区属于暖温带半湿润季风气候,夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥,雨热同期,作物类型以小麦、玉米为主,无霜期较长。年均气温14~15℃,积温4600~5300℃,年降水量773~995mm,多年平均降水量866.1 mm,多年平均蒸发量988.0 mm,全年日照时数2270~2472 h,年均日照时数2315.08 h,太阳总辐射129千卡/cm2,无霜期200~210 d,年均风速3.1 m/s,年均相对湿度69%,休耕期为4~5月,实验区土质以砂姜黑土为主,砂姜黑土土体深厚,有机质含量低,蒸发量较大,土层质地以壤质粘土、粉砂质壤土及粘土为主,质地层次分异不明,砂姜黑土保墒抗旱作用有限[14-15]。夏玉米为该地区夏季主要种植作物,一般于冬小麦收割后(6月中旬)播种,10月上旬左右收获,整个生育期处于夏季,雨水充足,基本上能满足作物生长需求。

1.2 实验设计

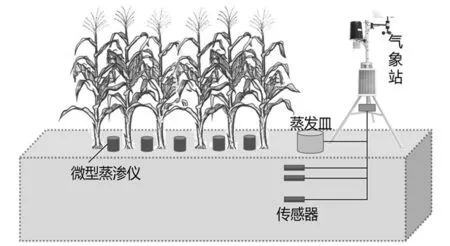

图1 实验设计图

本实验采用置于行间的微型蒸渗仪(ML)进行蒸发量的测定。该微型蒸渗仪(ML)是用PVC管做成,分为内外筒。将微型蒸渗仪(ML)编号后分组,每组微型蒸渗仪(ML)分别进行一层膜、二层膜、四层膜和封底处理,每次取土时将内筒垂直压入土壤内,取得原状土,用纱布封底称质量后,置于固定在夏玉米行间的外筒内,其作用是防止破坏蒸发器周边的土壤结构,保持筒内土面与田间土面持平,每隔3 h进行一次数据测量。为保证蒸发器内的土壤含水量与田间土壤含水量一致,每5~7 d换土一次,降水和灌水后换土。在实验区附近的无作物生长区域上布置两个相同的微型蒸渗仪(ML),测定裸土

的土面蒸发量。实验布置如图1所示:

1.3 观测内容与方法

气象要素(空气温度、空气湿度、光照、大气压力、风速、风向、太阳辐射、土温、土湿等)用位于田间的自动气象站测定,每1 h采集1次。

式中Ea为实际蒸发量(mm/d),S为微型蒸渗仪表面积(cm2),md+1、md为不同时间段的蒸渗仪总质量。

2 结果与分析

2.1 实验期间环境要素变化特征分析

图2是试验期间自然环境要素变化趋势。由图2可知,研究时段内,气温均值27.8℃,最高温34.9℃,最低温20.96 ℃,起伏较大,总体呈先上升后下降趋势,总体下降速率为-0.065 ℃/d;期间降雨21次,最大降雨量32 mm,最小降雨量0.2 mm,总降雨量153.2 mm;风速均值0.74 m/s,最高风速2.67 m/s,最低风速0.032 m/s,起伏较大,总体呈下降趋势,总体下降速率为 -0.0115 m/sd;光照均值21.7 W/m2,最大光照值35.22 W/m2,最小光照值4.256 W/m2,总体呈下降趋势,总体下降速率为-0.0588 W/m2d;空气湿度均值75.1 g/m3, 最大空气湿度92.784 g/m3,最小空气湿度61.272 g/m3,起伏较大,总体呈上升趋势,总体上升速率为0.0141 g/m3d;辐射均值8045 kwH/m2,最大辐射量11951 kwH/m2,最小辐射量1340 kwH/m2,起伏较大,总体呈上升趋势,总体上升速率为18.431 kwH/m2。

图2 试验期间自然环境要素趋势图

2.2 不同处理方式下夏玉米棵间蒸发特征分析

图3为2020年夏玉米生育初期部分时间段内不同处理方式的棵间蒸发的实际蒸发量与降雨量的对比。处理方式分别为底部封一层膜、两层膜、四层膜和封底处理。选取时段内有三次降雨,分别为7月10日降雨0.2 mm、11日降雨2.4 mm、12日降雨0.2 mm。降雨发生后,日蒸发量数值有明显降低。4个处理的棵间蒸发在整个生育期内的变化趋势基本相同,总体呈现降低趋势,棵间蒸发随着玉米叶面积的增大而减弱。不同处理模式下,水汽通达程度影响蒸散大小,夏玉米生育初期蒸散最高达到0.30 mm,最低值达到0.02 mm,四种处理方式下蒸发大小顺序为:一层膜>两层膜>四层膜>封底。由图可发现,降水对蒸散影响较为显著,连续降水时段出现蒸发最低值。

图4为夏玉米种植初期部分时间段内的累积蒸发量与天数的关系函数变化过程及其与降雨量的对比。根据图像可知,不同处理方式下的土壤累积蒸发量均随时间增加而增大。降雨后,累计蒸发量折线斜率减缓,蒸发量减少,降雨结束后一段时间,折线斜率重新增加,蒸发量回升。这一时期,夏玉米植株叶片面积较小,地面覆盖度较低,当产生降雨后,土壤含水量上升,土壤蒸发较强。发育后期,随着夏玉米叶片面积增长,累计蒸发增长逐渐减缓。

结合两张图可以看出,降雨对夏玉米棵间蒸发具有极大的影响,当降雨发生后,蒸发量会有显著下降,且降雨越多,蒸发量下降越多,蒸发量越少。降雨结束一段时间后,蒸发量才会重新回升[16]。同时可以看出,不同的封底处理方式对于夏玉米棵间蒸发同样具有极大的影响,影响程度由大到小排序为封底处理>四层膜>两层膜>一层膜,即可以得知封底层越薄,对夏玉米棵间蒸发影响越小,夏玉米棵间蒸发量越大。

图3 不同处理方式的棵间蒸发与降雨量的对比 图4 不同处理方式的累积蒸发量与降雨量的对比

2.3 棵间蒸发的影响要素探究

主成分分析(principal components analysis,PCA)是一种简化数据集的技术。它是一个线性变换,旨在利用降维的思想,把多指标转化为少数几个综合指标。这个变换把数据变换到一个新的坐标系统中,使得任何数据投影的第一大方差在第一个坐标(称为第一主成分)上,第二大方差在第二个坐标(第二主成分)上,依次类推。主成分分析减少数据集的维数,通过保留低阶主成分,忽略高阶主成分做到的。这样低阶成分往往能够保留住数据的最重要方面[17]。对影响棵间蒸发的因子进行主成分分析,其分析结果见表1。气温、相对湿度、风速、光照、降水雨量等气象因素和不同土壤深度(5cm、10cm、20cm)的温度、湿度等因素会对棵间蒸发造成较大影响。其次,11个指标之间都存在着不同程度的相关性,从得分来看,得分为正表示呈正相关,得分为负表示成负相关。各因子正负相关差异明显。

表1 影响棵间蒸发因子的主成分分析

对主成分分析后的结果进行整理分析,将11个影响因子降为4个相互独立的综合指标(见表2),第1、第2、第3和第4主成分反映原来变量的信息量(即方差贡献率)分别为40.804%、15.652%、11.142%、9.432%,累计贡献率达77.029%。

表2 影响棵间蒸发主成分分析解释的总方差

图5 旋转后的空间中的组件图

采用凯撒正态化四次幂极大法旋转方法分析棵间蒸发对土壤环境和气象因子的响应(见图5),由图各主成分的因子得分可知,第1主成分在5cm土壤温度、10cm土壤温度、20cm土壤温度和空气温度上的负荷量较大,依次分别为0.987,0.978,0958和0.894,由此第1主成分可视为土壤温度因子和气温因子的共同作用;第2主成分在10cm土壤湿度、20cm土壤湿度上的负荷量较大,依次分别为0.928,0.866,由此第2主成分的作用效果可以看作是土壤湿度因子作用的结果;第三主成分在太阳辐射指标上负荷量最大,为-0.887,由此第3主成分可视为辐射量因子;第4主成分在相对湿度因子上负荷量上较大,得分为-0.728,所以可以将第四主成分归纳为空气湿度因子作用的结果。对4个主成分分析的结果可以看出,土壤因素对棵间蒸发的影响最大,气象因素次之。

综合主成分分析结果,得到土壤温度对棵间蒸发的影响程度最大,表现为正相关;气温的影响次之,棵间蒸发均表现为随二者增加而增加;温度对棵间蒸发为间接影响,主要是通过对空气湿度和土壤含水量的影响从而间接地影响棵间蒸发。然而,空气湿度与空气温度呈负相关,空气温度越高湿度就越低,此时夏玉米的棵间蒸发量就越高,反之则越低。温度对土壤含水量的影响是一段持续变化的过程,土壤含水量是一个总量,含水量的降低速率随温度大小变化,空气温度越高,含水量降低速率越快,同时土壤棵间蒸发速率越快,反之则越慢。特别是在7、8月连续的高温天气使土壤的棵间蒸发量达到最高,土壤含水量持续降低。此时,夏玉米正处于发育阶段对水的需求量较大,减少棵间蒸发量为作物的生长发育提供更多的水,对农业用水的节约有着重要意义。其余指标的影响较小。影响夏玉米棵间蒸发的主要因素为地温和空气温度,试验田降水量少,空气相对湿度小,对实验影响相关性较小。

3 结论

(1)采用微型蒸渗仪(ML)对土壤进行不同方式的处理,分析观察数据,得出随着膜层数的增加实际蒸发量越小,处理方式的影响程度为:封底处理>四层膜>两层膜>一层膜。

(2)据土壤温度测量仪测量结果,越接近地表,受蒸发的影响就越大,含水量就越低。土壤含水率对夏玉米棵间蒸发的影响较大,且成正相关。夏玉米棵间蒸发受降雨的影响非常明显,降雨时,土壤含水率上升,蒸发量会有显著下降,且降雨量越大,蒸发量下降越多。降雨结束后土壤的含水量较降雨前有一定的提升,蒸发量才会逐渐回升。因此,控制土壤含水量而减小棵间蒸发,是减小无效蒸发耗水的关键。

(3)探究棵间蒸发的影响因素,利用主成分分析法将11个具有相关性的指标归类为4个主成分,解释原始信息的77.029%。通过分析得出温度和土壤含水量是影响棵间蒸发的主要因素, 表现为正相关,棵间蒸发均表现为随二者增加而增加;而辐射量和空气湿度与棵间蒸发的相关性较差。