电动汽车低风阻车身设计

2020-09-26武守辉查小江苗宇郝敬博潘玉龙马东旺

武守辉 查小江 苗宇 郝敬博 潘玉龙 马东旺

摘 要:近年来,我国经济快速发展,汽车产业规模不断扩大。但是,汽车尾气排放会导致环境变差,伴随化石能源的减少,进行电动汽车车身低风阻设计变得至关重要。本文首先阐述了电动汽车车身设计的发展现状,然后深入研究了电动汽车车身设计的影响因素,最后在汽车空气动力学的基础上对车身进行优化,以达到降低风阻的目的。

关键词:电动汽车;低风阻设计;车身优化

中图分类号:U462文献标识码:A文章编号:1003-5168(2020)23-0066-03

Abstract: In recent years, China's economy has developed rapidly and the scale of the automobile industry has continued to expand. However, automobile exhaust emissions will lead to environmental degradation, with the reduction of fossil energy, low-resistance design of electric vehicle bodies becomes crucial. This paper first described the development status of electric vehicle body design, then deeply studied of the influencing factors of electric vehicle body design, and finally optimized the body on the basis of automobile aerodynamics to achieve the purpose of reducing wind resistance.

Keywords: electric vehicle;low wind resistance design;optimization of car body

现阶段,世界能源问题和环境保护问题十分严重,汽车行业面临着巨大的发展困难。目前,我国汽车的内燃机热效率较低,燃料燃烧产生的热能只有35%~40%用于汽车行驶,使得石油资源更加短缺[1]。同时,汽车保有量直线上升,更加重了环境污染,因此电动汽车的研发任务艰巨。车身设计在电动汽车研发中占据重要地位。随着电动汽车的发展,车身设计愈来愈受到关注。目前,我国市场上大多数车身设计比较简单,难以有效满足消费者的需求;我国车身成型计划进展迟缓,迫切需要加快步伐。因此,电动汽车制造商要精心设计车身形状,提供性能良好而且外观精美的新车型,激发消费者的购买意愿。本文结合低风阻汽车车身设计的研究成果,探索了电动汽车车身设计的发展现状,研究了电动汽车车身设计的影响因素,根据空气动力学原理对电动汽车车身进行优化,以期有效降低风阻。

1 电动汽车车身设计的发展现状

当前,我国电动汽车车身设计偏少,部分制造商为了在短时间内提升销量,直接利用国外车型,但是设计水平很难提高,最终会失去市场竞争力。同时,许多合资汽车制造商不在中国进行车身制造。近年来,比亚迪、吉利、一汽等中国汽车制造商正在追赶国外汽车制造商的设计步伐,都设计出属于自己的电动汽车车身,表明国内汽车制造商对电动汽车车身设计的兴趣日益浓厚。

电动汽车相关设备的大规模建设受到世界各国政策的鼓励。随着电动汽车技术的发展,国外汽车制造商带头制造电动汽车,逐步增加电动汽车产量,并且深入研究车身设计。美国特斯拉公司是世界电动汽车技术的领跑者,首先将锂离子电池用于电动汽车中,冲破了续航里程和安全性两大电动汽车技术瓶颈,引领电动汽车行业的成长[2]。在电动汽车车身设计中,人们要以空气动力学为基础,大力进行技术创新,有效降低风阻。

2 电动汽车车身设计的影响因素

2.1 动力布置对汽车车身设计的影响

汽车车身设计要始终考虑汽车车身的整体布局。车身动力布局影响车身设计,这些限制可以说是设计的难点。通过参照车身的控制虚线和控制结构可知,车身主体部分和相关部分是车身设计的重点。

电动汽车主要使用电力,电动机取替了发动机,电气控制系统代替了变速箱,电池代替了油箱。车桥采用带电动轮驱动车轮的形式。这些动力装置的改变将影响车身设计。将经常更换的零件放在顶部,将易碎的零件放在底部,将电池管理系统、电池转换模块和电瓶放在一起,以便降低成本。因此,车身设计需要留有足够的运动空间,确保每个部分之间留有一定间隙,防止车辆散热不良而引起电池过热。

2.2 空气动力学对汽车车身设计的影响

空气动力学可以应用于汽车车身建模,主要考虑两个因素,一是降低风阻系数,二是降低高速和侧风条件下的提升力和侧向力。作为空气动力学研究的一项核心任务,所有車辆车身建模设计对低风力和低功率都有一定要求。

人们可以通过两种有效的方法来降低汽车风阻系数。一是将风阻系数进行局部优化。二是从具有低风阻系数的汽车整形开始,逐渐将其形状更改为满足美学和空气动力学要求的汽车产品。降低高速和侧风情况下的提升力和侧向力至关重要。在汽车的高速行驶中,车体上部和下部之间的气流速度不同,这导致车体的上部和下部之间产生压力差和升力,直接影响驾驶稳定性[3]。

2.3 汽车结构因素对汽车车身设计的影响

基于机械原理的结构功能、结构方法和结构材料的优化设计需要对汽车进行整体建模,而不需要计算汽车的车身结构。在保证汽车功能的前提下,对汽车结构进行建模,使汽车车身造型优美,结构坚固。车身结构是汽车的支撑结构,是汽车建模设计的重点。人们要根据汽车的结构特征,合理选择汽车结构建模方法,优化车身设计。

3 基于空气动力学的汽车车身优化设计

动力特性是汽车的基础特性,对汽车操纵稳定性、安全性等具有很大的影响。随着汽车行驶速度的加快,人们越来越重视汽车空气动力学研究,空气动力学已经被列入汽车车身设计的基础学科。

3.1 汽车的空气阻力

空气看不到也摸不到,具有黏滞性,当汽车高速行驶时,空气会产生阻力。这些阻力会影响汽车的行驶状况,因此为了解决这一问题,汽车制造商在开发新车时将空气阻力问题列为首先要解决的任务。低风阻的车型不仅外观看起来流畅、很酷,而且在高速行驶时会降低风噪。气动阻力[Fx]的计算公式为:

由式(2)可知,随着空气阻力[Fx]的降低,燃油消耗[Q]逐渐减小。

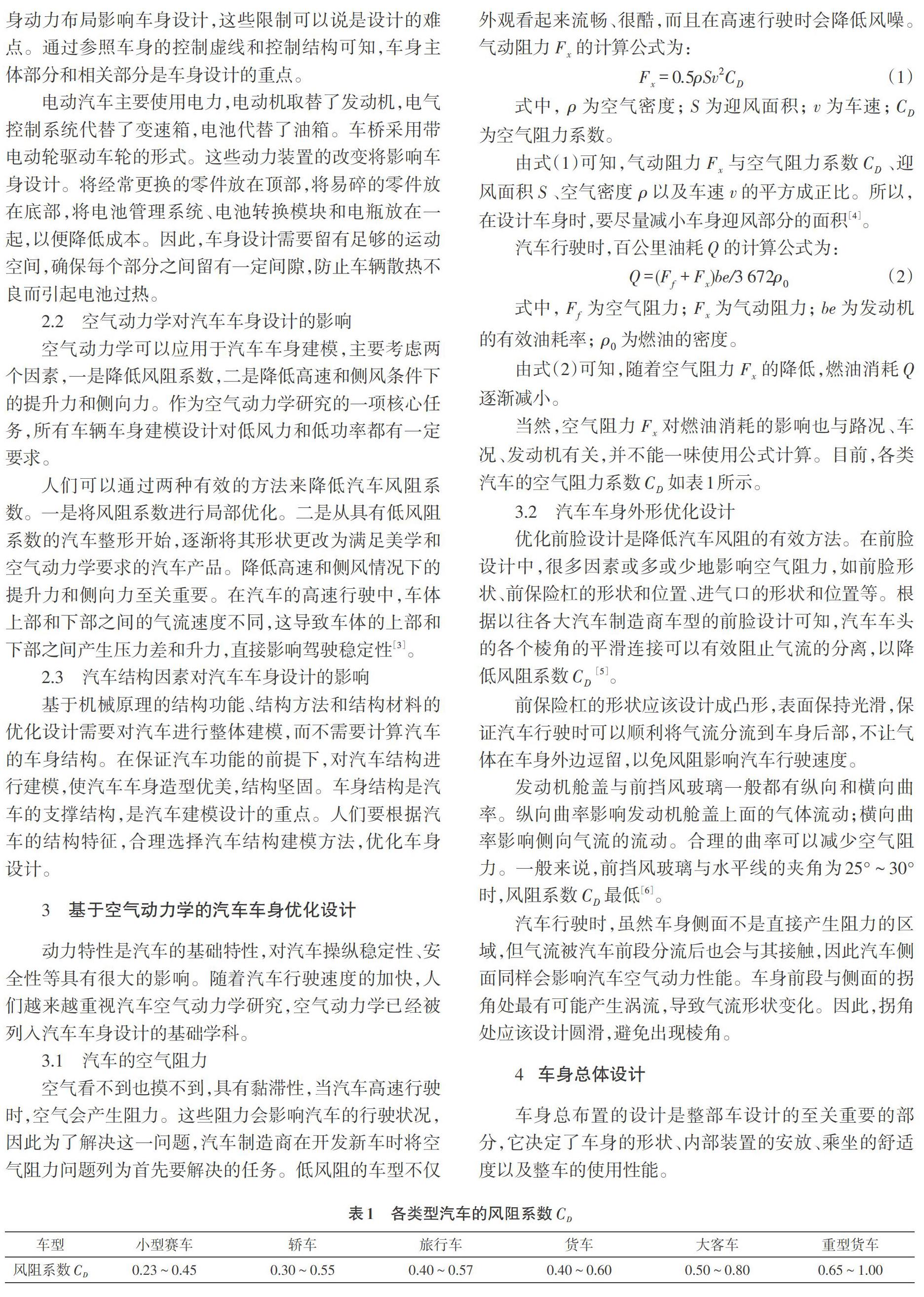

当然,空气阻力[Fx]对燃油消耗的影响也与路况、车况、发动机有关,并不能一味使用公式计算。目前,各类汽车的空气阻力系数[CD]如表1所示。

3.2 汽车车身外形优化设计

优化前脸设计是降低汽车风阻的有效方法。在前脸设计中,很多因素或多或少地影响空气阻力,如前脸形状、前保险杠的形状和位置、进气口的形状和位置等。根据以往各大汽车制造商车型的前脸设计可知,汽车车头的各个棱角的平滑连接可以有效阻止气流的分离,以降低风阻系数[CD][5]。

前保险杠的形状应该设计成凸形,表面保持光滑,保证汽车行驶时可以顺利将气流分流到车身后部,不让气体在车身外边逗留,以免风阻影响汽车行驶速度。

发动机舱盖与前挡风玻璃一般都有纵向和横向曲率。纵向曲率影响发动机舱盖上面的气体流动;横向曲率影响侧向气流的流动。合理的曲率可以减少空气阻力。一般来说,前挡风玻璃与水平线的夹角为25°~30°时,风阻系数[CD]最低[6]。

汽车行驶时,虽然车身侧面不是直接产生阻力的区域,但气流被汽车前段分流后也会与其接触,因此汽车侧面同样会影响汽车空气动力性能。车身前段与侧面的拐角处最有可能产生涡流,导致气流形状变化。因此,拐角处应该设计圆滑,避免出现棱角。

4 车身总体设计

车身总布置的设计是整部车设计的至关重要的部分,它决定了车身的形状、内部装置的安放、乘坐的舒适度以及整车的使用性能。

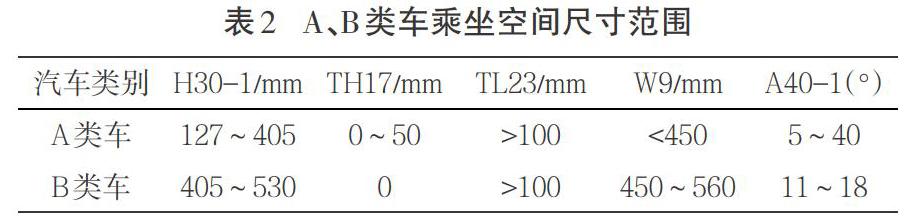

在进行总体布置的时期,要考虑到驾驶员体型的不同。测量那些体型不同的群体的尺寸,然后在设计过程中设定一些专门对这些不同尺寸群体的乘坐舒适范围,以供驾驶员调试。如表2所示,这里提供五组乘坐空间的尺寸范围。

在这个过程中,经常会用到百分位这种测量人体学中的术语。它表示小于该尺寸的人数占总统计人数的百分比。以95th百分位为例,它表示人群中大概有95%的人小于这个尺寸,5%的人大于这个尺寸。最常用的就是5th,50th,95th这三个百分位尺寸,它们分别表示小、中、大这三种尺寸[7]。

5 结论

本文研究了汽車车身设计的影响因素,并利用空气动力学对电动汽车的车身进行优化设计。结果发现,车身优化设计主要受汽车动力布置、空气动力学以及车身结构等方面的影响;车身外部具有棱角的部位应设计成平滑连接,以降低空气阻力系数,避免产生涡流,达到低风阻的要求;电动汽车低风阻车身设计不仅可以提高消费者的购买力、合理利用能源、降低污染物的排放量,还可以提高我国电动汽车在国际市场的竞争力。

参考文献:

[1]吴会敏.我国新能源汽车的现状及前景分析[D].长春:吉林大学,2014.

[2]肖何,杨阳.2014年全球电动汽车销量突破35万辆 同比増长56.78%[N].中国电池杂志,2015-03-25.

[3]姜乐华,谷正气,黄天泽.空气动力性最优化对未来汽车外形设计的影响[J].设计与计算,1997(5):25-27.

[4]林程,王文伟,陈潇凯.汽车车身结构与设计[M].北京:机械工业出版社,2016.

[5]邹欣,杨洋.汽车外形设计[M].北京:化学工业出版社,2012.

[6]徐家川,王翠萍.汽车车身计算机辅助设计[M].北京:北京大学出版社,2012.

[7]曲晓峰,汽车造型的演变[J].中国机电工业,2002(1):53-55.