狮洋水绿归帆满

2020-09-26胡荣锦

胡荣锦

1

身在莲花山塔的最高层,狮子洋吹来的海风飒飒掠脸。

蝉声追逐着清风,如一簇簇利箭,狠狠地射入岩石之中。

塔下那个燕子岩,是古代采石场的遗迹。那一扇扇巨大的岩壁,像孔雀忽然开屏般猛地展矗,形成一道坚硬的风景,很有诗人古桂高所形容“天工削就攀云壁,人力开成揽月梯”的气势。

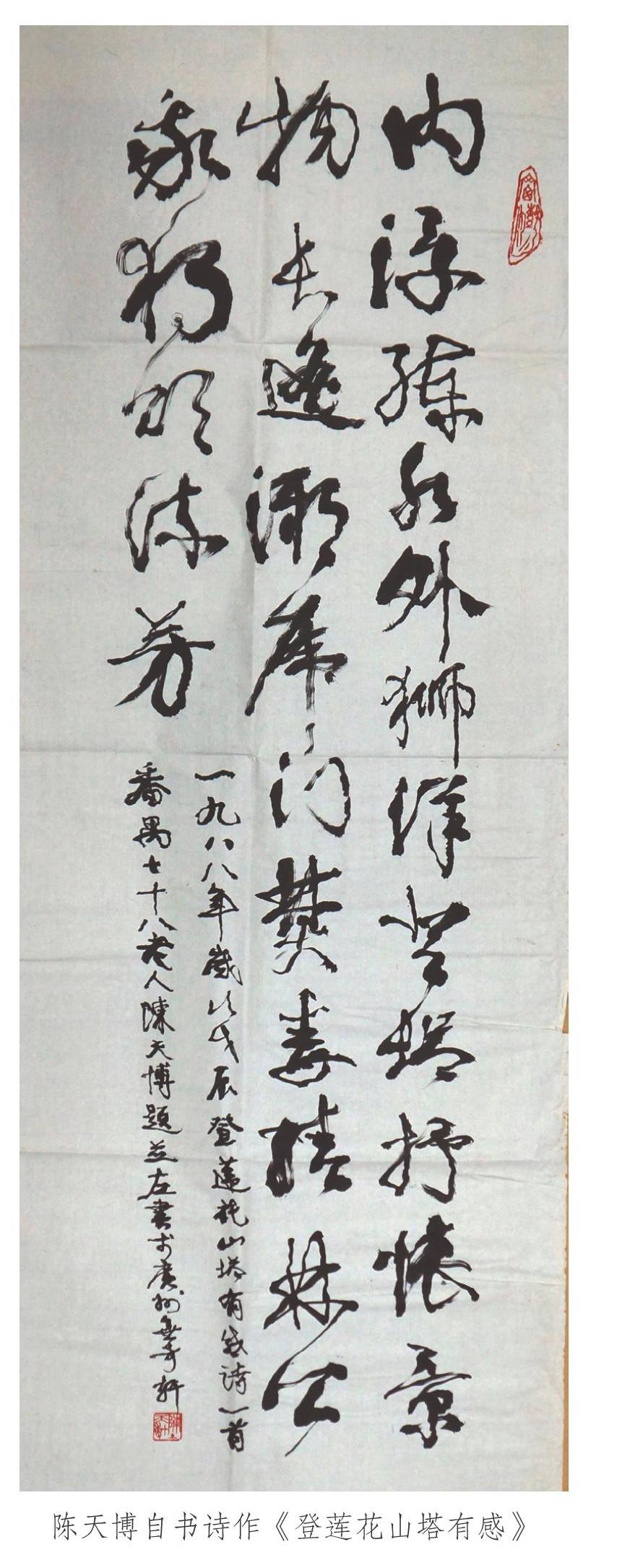

在塔上指点山海,不禁想起书法名家陈天博的诗作《登莲花山塔有感》:

内浮练水外狮洋,登塔抒怀景物长。

遥溯虎门焚毒绩,林公我独颂流芳。

塔的东面,浩瀚的狮子洋像是用绿色的瓷片做成的。青天里,风吹云卷,白云淡淡的影子有心无意地投在洋面上。

塔的西面,已看不到练水,换作大片的沃野。

练水即“练江”,旧时流经莲花山下石楼村的一段河道。

石楼人陈天博也按当地人的习惯,在诗中以莲花山为界,称西面为“内”,东面为“外”。

鸦片战争时,林则徐在莲花山设有炮台,守卫进入广州的水面,还一度阻止了英国军队的入侵。这与隔洋相望以“销烟”著名的虎门遥相呼应,成为南国两处流芳百世的人文景点。

矗立在珠江口狮子洋畔的莲花山是广州番禺的一座名山,最高峰海拔108米。主峰有莲花塔,始建于明朝万历四十年(1612年),塔高50米,以前进入珠江的船只,都是以莲花塔为进入广州的航标,故有“省会华表”的美誉。

莲花塔在1938年广州沦陷时,曾受日军的炮火轰击,塔身千疮百孔。1981年,在番禺籍澳门同胞何添、何贤昆仲的热心资助下,重修了现在的莲花塔。

登塔远望,浩渺珠江,蜿蜒东流;狮子洋内,千帆竞发,昔日海上丝绸之路的繁忙景象不难想见。

在塔上,胸襟一阔的我们拥有辽远的南国天海,新鲜空气让我们忘记塔下的喧嚣,广袤的蓝色空间可供吟诗作赋者任意调遣。

2

从莲花山归来,带着《登莲花山塔》的诗稿,我走进了满眼“哈佛红”的中山大学。

我想请历史系的林雅杰先生书写这首诗。

林先生教书的任务重,又兼做《历史大观园》杂志的主编,很忙。

踏着南方特有的防潮红色阶砖,隔着红木饭桌,我隐隐感觉到一种尴尬。

毕竟,我的请求,是“塞进”林先生日常生活的意外。

谢健弘是中山大学的老教授,在他家,他常常向我称赞林雅杰先生不仅学问好,还擅长书法。我的贸然请托,有很多正事要忙的林先生会不会推辞呢?

林先生接过我的诗稿,轻轻地念了起来:

凌虚百尺势巍巍,华表摩霄四望低。

风铎有情鸣海宇,碧波随意逐沙堤。

狮洋水绿归帆满,沃野畴平晚鹭啼。

昆仲何贤怀梓里,生辉古塔又如圭。

我注意地看着林先生,他念到“狮洋水绿归帆满,沃野畴平晚鹭啼”时,忽然调高了音量。

“是写莲花山的诗啊!”他耸了耸眉,原先平静的面孔也有了笑意。他亲切地让我过两天来取书法。我从他的眼里觉察出他和莲花山似乎有故事。

很快,我拿到了林先生的书法。看着他那游走在宣纸上的行草墨迹,我真切地感受到他书写时的逸兴遄飞。有些美善的书法,胜如晨曦。

3

一只公鸡走向一间教室,它在门口驻足观看。

这间东沙小学的教室,就在莲花山脚下的东沙村里。没有门板,没有玻璃窗,风和阳光无比自由地在其间往来。

教室外面是尘土飞扬的操场,村民的鸡鸭可以随便到学校的操场散步。眼下,这只公鸡居然想到教室里听课。

有十几个不分年级的小学生坐在教室里,一个戴着眼镜的年轻老师在讲坛上讲着课。

走地鸡在乡间是寻常之物,没有谁会注意它们。

那只公鸡大胆地迈开了“个”字步,它的后面跟着一串大大小小的鸡。它们摇晃着脑袋,慢吞吞、懒洋洋地走着。它们警惕、沉思地瞪大眼睛,流露着陌生而陶醉的眼光。老师的课它们没兴趣听,见到没食可觅,便向着教室的另一边门口走去,那边的空地上,飘浮着被晒蔫了的草散发的乡村气息,沁人心脾。

课后,等学生走光,那个年轻的老师便拿出笔墨,摊开法帖,在报纸上临写起来。

就这么写着,写着,一晃,十多年就过去了。

很多时候,从狮子洋吹来的海风会来探视他。为解他的寂寞,海风吹起写满他墨迹的报纸,模仿着大蝴蝶绕着他欢舞。

那么多村民从他身边走过,那么多鸡鸭在他的报纸上留下脚印,都没有人知道他在临写着先贤的伟大书法……

终于有一天,番禺县教育局要办教师书法展览,有人对他说:“你那么喜欢写字,何不一试?”

“试就试!”他买来宣纸,写好书法上交。

书法名家麦华三、谢家因担任评委,他们一致推许他的书法。

麦华三对县教育局的人说:“我从未听说过他的名字,书法很有水平!”

县教育局的人说:“哦,这个林雅杰,是中山大学的才子,在东沙小学教了十几年书呢。”

爱才的麦华三用铅笔在一张纸上写了地址,对县教育局的人说:“请交林雅杰,如他出广州,一定让他到广州美术学院找我。”

4

漂泊在莲花山下的林雅杰,意外地被麦华三“捞”了上岸,他原先平淡如水的生活从此大有改变。

那时,林雅杰希望能回到母校中山大学任教。

当地的教育部门也急缺人材,怎么肯放弃这位才子?

林雅杰无奈地来到重点中学仲元中学任教。

当时,仲元中学没学生能通过高考。林雅杰任教的第一年,就送了4名学生上大学。

这样能干的人材怎能放走?林雅杰等了很久,终于在20世纪80年代初才回到中山大学历史系,开始了一串充满色彩的新日子。

后来,林雅杰调入广东省政协工作,也忙得不可开交。主持筹建“中国历代书法碑林”、为《中国历史大辞典》编审和撰稿等一系工作也成就了他的人生。成为著名文史学者、书法家;历任广东省政协常委、广东省政协原副秘书长等要职的他从没放弃手中的毛笔。

最让我感奋的是,林雅杰的大名和他题写的“天南第一峰”,被刻在大湾区名山白云山的山顶。

走过万水千山的林雅杰始终对莲花山情有独钟。前段时间,我陪同他去莲花山下的宫涌村走访。

宫涌村是麦华三的故乡。听说那里要搞纪念自己老师的书法活动,林雅杰表示一定要前去参加。

离开宫涌村时,我们打算回广州,没想到林雅杰忽然说要去石楼村。

“石楼村是已故哲学家陈玉森和书法家陈天博的家乡。”林雅杰的情绪像画眉鸟似的,活泼泼的,“他们都教诲过我,我要去他们的故乡看看……”

原来他要去致敬老师!他像个微波炉,热力感染了我们。

石楼村,旧名石狮头。在莲花山东北,因莲花山的东麓有一块巨石酷似雄狮,面向狮子洋。后因土音讹传,约定俗成称为石楼。

在石楼村著名的陈氏祠堂“善世堂”中,林雅杰拿出一张彩色打印纸,上面是他复印的一幅书法,他充满感激地说:“这是陈天博先生以前赠送给我的,虽然我的书法不是直接师承于他的,但他对我的教诲,我常铭记,我很感恩!”

善世堂外,绣满阳光的雄丽色素。隔着道道枝叶茂密的树影,我仿佛仰见前面游莲花山的塔影,它正“笔蘸珠江天作纸,莲花山上任挥毫”(麦少麟《游莲花山题城塔二首》),在山海之间尽情地抒写着林雅杰尊师重道的故事。这种岭南学人雅气、温和、务实的优点,值得我们学习、继承。

岭南人物

林雅杰(亚杰),著名文史学者、书法家,歷史学研究员。历任广东省政协常委、广东省政协原副秘书长;现为中国书法家协会会员、广东文史学会副会长、广州市人民政府文史研究馆馆员等。编著有《岭南书学研究》《广东历代书法展览作品集》《闲窗书课》等。