作为生存策略的亲属实践:旅游发展下摩梭人家屋社会的生计变迁与调适

2020-09-24马腾嶽

马腾嶽,马 群

一、问题的提出

我们正生活在一个旅游无所不在的时代。相对于经济学从效益的角度审视旅游,人类学更关注旅游者与旅游地区“主─客关系”(host-guest relationship)下的文化接触与社会文化变迁,特别是以少数民族与原住民文化为对象的“族裔旅游”(ethnic tourism)为重心。美国人类学者纳许(Dennison Nash)把旅游者比作帝国时期的贸易者等,是一种“接触代理人”(agent of contact),而将旅游活动视为一种“帝国主义形式”(tourism as a form of imperialism)。(1)Dennison Nash,“Tourism as a Form of Imperialism”, in Valene I.Smith ed.,Hosts and guests: The anthropology of tourism,Philadelphia:University of Pennsylvania Press,1989,pp.37~54.纳许将重点置于旅游过程中处于生产力与权力(productivity and power)较弱势的少数民族与原住民,分析其社会体系如何调整自身以适应游客的需求与期待,以及旅游带给少数民族与原住民社会的影响。(2)Dennison Nash,“Tourism as a Form of Imperialism”, in Valene I.Smith ed.,Hosts and guests: The anthropology of tourism,Philadelphia:University of Pennsylvania Press,1989,pp.46~47.本文采用纳许的理论关怀立场,分析20世纪80年代后期以来,快速发展的旅游活动对于摩梭人社会文化产生的影响,关注摩梭人如何调整其亲属组织与体系,以适应当前以旅游为主的新生计活动。

亲属研究一直是人类学研究的核心领域。早期受进化论影响,认为所有社会都具有某种形式的亲属制度与亲属组织,且具有进化上的相关性,(3)Lewis Morgan,Ancient Society,London:MacMillan and Company.通过对不同社会的亲属组织、婚姻形式、居住法则、亲属称谓等研究,可以揭示人类社会亲属形态由古至今的多样性,为整体人类的亲属现象进行拼图。(4)马腾嶽:《对中国人类学亲属研究的若干反思——兼纪念李亦园院士》,《思想战线》2017年第4期。1984年,美国人类学家施奈德(David M.Schneider)出版Acritiqueofthestudyofkinship一书,严厉批判西方社会既有的亲属研究乃基于“欧洲中心主义偏见”,把欧洲人“血浓于水”、以血缘为核心的系谱概念,套用于非西方社会的亲属分析之上。(5)David M.Schneider,A critique of the study of kinship,Ann Arbor:The University of Michigan,1984,p.193.其后,人类学亲属研究很大程度上舍弃了追寻人类普遍性亲属知识与大型亲属理论,转向关注个别文化中的亲属概念与亲属实践。学者们更加关注不同文化人群如何设想亲属,如何操作与实践亲属关系。(6)马腾嶽:《对中国人类学亲属研究的若干反思——兼纪念李亦园院士》,《思想战线》2017年第4期。

无独有偶,在施奈德反对以西方文化来理解不同社会亲属,反对把亲属视为客观普同现象的同时,法国学者布迪厄在其TheLogicofPractice(《实践感》)一书中,也对于社会科学中对立的两种理论观点,包括把人类行为视为受某些既有结构原则机械性支配的客观论(objectivism)与视人类行为为基于纯粹利益理性目的论的主观论(subjectivism)提出批判。(7)Pierre Bourdieu,The Logic of Practice,trans.Richard Nice,Stanford University Press,1992,pp.30~51.取而代之,布迪厄提出“习性”(habitus)作为超越客观与主观论限制的新理论观点。布迪厄指出:“条件制约与特定的一类生存条件相结合,生成习性。习性是持久的、可转换的潜在行为倾向……。”(8)[法]皮埃尔·布迪厄:《实践感》,南京:译林出版社,蒋梓骅译,2003年,第80页。如此,布迪厄以“习性”取代了客观主义机械决定论概念下的“文化”。同时,布迪厄又以“实践”取代了不受任何限制的功利理性主观主义。布迪厄指出实践与习性存在互为生成互相影响的关系,“实践是实施的结果和实施方法、历史实践的客观化产物和身体化产物、结构和习性的辩证所在”。(9)[法]皮埃尔·布迪厄:《实践感》,南京:译林出版社,蒋梓骅译,2003年,第80页。对于布迪厄而言,“习性”是一个可以取代“文化”的理论工具。“习性”一定程度“指导”而非“决定”人类的实践行动。相对的,通过实践,在不同的社会条件下,习性得以被修正与再结构化。习性与实践非“决定关系”,而是相互影响的“辩证关系”。在《实践感》一书中,布迪厄以阿拉伯人的亲属与婚姻原则为例,展演其实践理论的解释力,指出过往基于客观主义的“婚姻”与“亲属关系基础结构”等研究在理论上之不足。(10)[法]皮埃尔·布迪厄:《实践感》,南京:译林出版社,蒋梓骅译,2003年,第315页。如阿拉伯世界以父方堂亲婚(patrilateral parallel cousin marriage)为习性上的婚姻优先规则,但在实践上,每一件婚姻的安排取决于家族集团的“集体策略目的和手段”。(11)[法]皮埃尔·布迪厄:《实践感》,南京:译林出版社,蒋梓骅译,2003年,第296页。换言之,在习性的规范内,婚配择偶仍需考虑家族集体的利益,包括家族名誉与经济利益。布迪厄认为,亲属实践是通过人们的不懈努力去维持的一个生活的关系网,而这个关系网中有个良好运转的全部系谱关系。(12)[法]皮埃尔·布迪厄:《实践感》,南京:译林出版社,蒋梓骅译,2003年,第240页。亲属关系的实践运用具有情景化和灵活性,其代表了人际关系实际使用的一种功利性,行动者借此取得生存所需的最大利益。

生活在川滇交界的摩梭人(自称为nɑ13,或nɑ3131),一直以来都因其特殊的血亲大家庭“衣杜”(zi33du33)(13)本文采用“衣杜”一词,是引用《论纳西族的母系“衣杜”》一文的翻译。参见严汝娴,宋兆麟《论纳西族的母系“衣杜”》,《民族研究》1981年第3期。与“走访制婚姻”(ti33se33se33)而受瞩目。随着现代经济的发展,旅游业成为许多村落目前主要的生计来源。泸沽湖作为摩梭人的主要聚居地,拥有着得天独厚的旅游资源。泸沽湖旅游的开发和发展,摩梭人作为主体村民,既是最主要的受益者,也是由发展所带来的各种变化的承担者。一方面,泸沽湖旅游业的发展提高了摩梭人的知名度,极大地增加了摩梭人的经济收入,转变了湖畔摩梭人传统的生计方式;另一方面,也使得摩梭人面临生计变迁导致的社会崩解重组等诸多问题。摩梭社会的社区形态、家庭结构、生计方式、婚姻制度等均因旅游发展而迅速地产生变化。

在进化论范式下,摩梭家庭形态长期被视为母系大家庭“衣杜”(zi33du33)。(14)Claude Levi-Strauss,The Way of Masks,S.Modelski trans., London:Jonathan Cape,1983;Claude Levi-Strauss,Anthropology and Myth:Lectures 1951~1982,Oxford:Blackwell,1987.事实上,在摩梭语境中,“衣杜”指涉的不仅是大家族成员的人,也是大家族居住的“家屋”。这个语言上的双重性,已经指明了家屋在摩梭社会的特殊意义。就居住形态而言,传统摩梭社会确实为血亲大家庭,家庭成员基本以有血缘关系者为主,而排除婚配与姻亲。但就继嗣关系而言,传统摩梭社会更倾向于列维斯特劳斯的“家屋社会”(house society),由具有血缘关系的多代成员共居同一家屋形成大家庭“衣杜”,而家屋则为具有列维斯特劳斯所谓“道德人”(moral person)主体性的社会核心。

本文以泸沽湖地区发展旅游较早的云南省宁蒗县永宁镇落水村为例,(15)本文的田野调查时间始于2016年2月迄今。以布迪厄的“实践”理论探讨在近代观光活动引入之后,摩梭人作为行动者,如何面对旅游活动所带来的社会变迁与危机。摩梭人一方面借由保护传统“衣杜”大家庭组织,团结家人与维持“衣杜”权威,规范村民参与旅游活动,避免失序竞争。另一方面,主动分裂增加“家户”数量,争取宅基地土地,扩大生存资源。操作传统与现代两种亲属组织概念,在不同时期与条件下,通过“分户不分家”“分户分家不分家名”“限定老衣杜数量”“维护老衣杜权威”等亲属策略,在经济利益最大化的同时,保护和传承摩梭传统文化,展现摩梭人操作亲属与争取资本的行动者智慧。

二、落水村旅游发展下的生计变迁与文化冲突

云南省丽江市宁蒗县永宁镇落水村(lu33hu31)(包括落水上村与落水下村两个自然村,由于邻近接壤,通称大落水村或落水村)位于泸沽湖南岸,海拔高度2 700米。2020年初,落水村总人口620人,其中摩梭人口580人。目前官方登记的“户口”有202户。(16)本文所用的数据系作者于2016年2月至2020年3月在落水村进行的田野调查统计所得。“家名”数根据全村摩梭现有共同家名计算,汉族家名即其姓氏;“家屋”数根据全村公认现有的家户计算,不限民族;“衣杜”数根据全村现有摩梭“衣杜”计算,同时村中汉姓家庭亦被视作“衣杜”,以便于读者理解;官方“户口”的登记数则根据全村共有的《居民户口登记证》来计算。今日云南省境内的摩梭人主分布于滇东高地的宁蒗县永宁镇,人口有2万余人。(17)数据从永宁镇2018年“宁蒗县义务教育均衡发展档案”统计的《文化户口统计表》摘选。地理上分为两个区域,分别是“永宁坝区”与“泸沽湖区”。传统摩梭社会的亲属与基本生产单位称为“衣杜”(i33du33),是由具有血亲关系或是通过收养的家庭成员构成的大家庭。衣杜成员内部按照性别、年龄,对生产活动进行明确细致的分工。

在旅游业尚未发展之前,摩梭人的首要生计活动是农业。其中永宁坝子的摩梭人以种植水稻、小麦等作物为主,而泸沽湖畔的摩梭人由于湖岸缺乏平地,无法大规模种植水稻与小麦,在农耕上少量种植玉米、土豆。待到粮食成熟的季节,泸沽湖周围的摩梭人再用玉米、土豆与渔获等,向永宁坝区的摩梭人兑换大米、小麦等粮食,以满足基本生活之需。泸沽湖水域的自然条件使得湖畔摩梭人能够进行简单的采集与渔猎活动,这是泸沽湖畔摩梭人优于其他摩梭地区的生计方式之一。但总体来看,在旅游未开发之前,泸沽湖区农作物产量较低,经济发展水平相较永宁坝区落后,居民生活相对穷困。传统摩梭人的第二生计活动是畜牧业和赶马经商,《宁蒗县志》载:“摩梭马帮穿梭于四川、大理、丽江、中甸、德钦、西藏等地,驮着本土的物品换回本地需要的货物,有的马帮甚至经过腾冲、畹町等地区,跨国界到印度、尼泊尔、缅甸等国经商。”(18)宁蒗彝族自治县志编纂委员会:《宁蒗彝族自治县志》,昆明:云南民族出版社,1993年,第184页。摩梭马帮在生产队时期,转换为马车班,负责生产大队的农产运输,一直保留到20世纪80年代改革开放初期。

1989年,落水村第一家家庭旅馆诞生,当地生计方式快速从传统转向旅游业。落水村的旅游发展大致经历了以下两个重要阶段:一是1989至2004年民间自主发展时期,二是2004年至今政府负责的招商引资时期。(19)陈 刚:《从社会转型到文化转型——泸沽湖地区摩梭社会文化变迁》,《民族论坛》2012年第11期。不论哪一种发展模式,落水村当地的摩梭精英,都积极地利用“村民小组”组织,形成村民自主管理,成为了规范旅游市场秩序的主要力量。

因为交通不便,迟至20世纪80年代前期,泸沽湖地区极少与外界接触,仅限于官方人员及极少心存探险的散客到访。1989年,时任宁蒗县旅游局局长的落水村民汝亨农布(汉名曹学文)在自家宅院开设了大落水村第一家家庭旅社“泸沽民居”。这个只有六间房的小旅馆,使得曹家快速一跃成为村中首富。而由于与摩梭人传统好客的价值观念相悖,“泸沽民居”曾经在村落中引起过巨大的争议,反对者认为向远来的投宿者收费,会破坏摩梭人纯朴的民风。但是在可观的经济收入刺激之下,大落水村摩梭人家庭旅社快速发展起来。1990年至1992年,四川与云南两省所辖的泸沽湖沿岸区域相继正式对国内外游客开放,大落水村旅游业开始高速发展,更多村民投入旅游产业。但由于初期管理混乱,村内旅游业呈无序状态,村内因恶性竞争引发不少冲突。

落水村最先发展起来的旅游项目是泸沽湖划船,牵马带游客游玩也很快成了新的项目。随着生意越来越好,村民的矛盾也随而发生。1991年,有几户人家在码头抢划船客,发生了严重冲突。(20)当时划船的家庭队伍,都是由村民自由选择与组合。当时有一户人家原本与村中另外三家共同组成划船队,但后来这家人只继续与其中两家一起合作,第三家被排除在他们的队伍之外。被排除的那家感到不满,想要重新回到原本的合作队伍去,但被拒绝。如此一来,双方之间关系逐渐恶化,被排除的那个家庭为发泄愤怒,开始在码头公然与另外三家争抢客人。报导人尔车独支,男,1967年生;访问时间,2020年3月23日;地点,落水村尔车独支家宅。这样的行为极大地违背了摩梭与人和善的处事原则,也扰乱了落水村旅游行业的秩序。传统摩梭社会为平权社会,但为了防止恶性竞争影响村落团结,在汝亨农布的发动下,落水村民通过“村民会议”,给予“村民小组”和村长协调处理争端,执行“村民会议”决议的权力。

1994年,泸沽湖被确定为省级旅游景区,落水村被正式列为旅游开发区,政府开始介入泸沽湖的旅游开发。1996年,由政府斥资建造泸沽湖环湖公路,伴随着丽江古城的旅游兴起,泸沽湖旅游也开始发展。此一时期,曾经因政府经营的“摩梭山庄”垄断客源引起村民的不满,引起村民的抗议。在该事件之后,丽江市政府在泸沽湖设立“丽江泸沽湖省级旅游区管理委员会”(下称旅管会),对泸沽湖的旅游开发事宜进行管理和规划,泸沽湖的旅游开发进入高速发展阶段。2004年开始,泸沽湖景区在政府的主导下进行了治理与整顿,景区硬件建设和旅游管理得到加强,水、电、路、排污等设施改善,落水村划船、牵马、晚会等项目进一步规范。(21)曹建平:《旅游发展中的反思——泸沽湖落水村的现状分析与思考》,摩梭网,http://www.mosuo.org.cn/content.asp?guid=242,2010年8月13日。2005年初,国家级“八大项目”相继启动,进一步完善了泸沽湖景区的公共设施。(22)这八大项目包括泸沽湖环湖道路工程、里格民族文化生态旅游示范村项目工程、泸沽湖综合规划编制、落水摩梭民俗观光村恢复项目工程、泸沽湖旅游区污水处理系统工程、泸沽湖旅游区垃圾处理场、国家“863”泸沽湖高原湖泊污染控制技术工程和湖滨带生态恢复工程等。参见陈刚《从社会转型到文化转型:泸沽湖地区摩梭社会文化变迁》,《民族论坛》2012年第11期。

依旅管会统计,2003年泸沽湖景区接待游客25万人次,2007年接待游客50多万人次。(23)和世民,王 鹏:《泸沽湖环境保护整治圆满完成》,《丽江日报》2008年1月28日。2019年接待游客已高达209万多人次。如再加上由四川入口进入的游客,则总游客人数高达278万人次,发展速度迅速。(24)参见《丽江市泸沽湖管理局2019年度主要指标及重点工作完成情况报告》,内部资料。在大量游客到访与外来资本的引入下,泸沽湖当地村民大多放弃务农。有钱的村民出资修筑客栈,缺乏资本的村民则出租土地使用权给投资者建设客栈酒店,村民的劳动力则转移到划船、为游客拉马、跳篝火舞等收费观光项目,旅游业成为了主要生计来源。至2020年初,大落水村的客栈数已由1989年的1家,巨幅增加至150家。另一方面,全村耕地面积较20世纪90年代大幅减少,村民的经济生活发生了重大的改变。2014年开始,当地政府宣布征收大落水村剩余农地500亩中的300余亩,至2019年已完成征收220亩,更进一步地推动了村民脱离传统农业。

在旅游业发展所带来的经济利益带动下,大落水村村民收入主要依靠旅游业所带来的收益,生计方式从传统的农耕、马帮运输以及简单渔猎,向旅游业等方向转变。旅游发展不仅为当地摩梭人带来了巨大的经济效益,也带来了外来文化的冲击与影响,建立在传统生计方式之上的摩梭社会面临断裂重塑。

三、旅游发展下的亲属实践

在大落水村的旅游发展过程中,除了传统生计活动的终止,受到冲击最大的是摩梭“衣杜”大家庭的传承与维持。在旅游利益的驱动下,“衣杜”大家庭面临着裂解,转换为以核心家庭为基础的“家户”小家庭。大落水村民在传统习性下的“衣杜”与旅游利益实践下的“家户”中拔河。

多位学者曾对于早期摩梭大家庭常见的10~20人共同居住的现象做出过分析。早期基于进化论观点,将摩梭“母系家庭”视为人类母系氏族的“活化石”“早期母系氏族的缩影”。“衣杜”最早被称为“一度”,由宋恩常于1962年提出,后改为“衣杜”。宋恩常指出“家便是‘一度’……封建份地、房屋、耕畜和农具等财产都属‘一度’所有”。(25)宋恩常:《纳西族的母系家庭》,《中国民族》1962年第8期。严汝娴、宋兆麟于1981年提出“衣杜”在人口上为大家族形态,指出“母系衣杜,是一个始祖母繁衍下来的三四代人所组成的,主要成员有祖母及其兄弟姊妹、母亲及其兄弟姊妹、子女和孙子、孙女等,既不包括女成员的男配偶,也不包括男成员的女配偶”。(26)严汝娴,宋兆麟:《论纳西族的母系“衣杜”》,《民族研究》1981年第3期。严汝娴、宋兆麟同时也分析了学术界对“衣杜”概念的不同界定,指出“学术界对母系‘衣杜’的命名不一,有的称‘母系家庭’,有的称‘群婚家庭’,有的称‘母系家族’或‘共同家族’”。(27)严汝娴,宋兆麟:《论纳西族的母系“衣杜”》,《民族研究》1981年第3期。

在摩梭语中,“衣杜”除了表示共同财产,更用于指属同一个家屋中的所有人与物。分别来看,“衣”(i33)指家,“杜”(du33)指大量聚合在一起的事物,合起来看,“衣杜”是一个由同一家屋中的人与物共同构成的共同体。“衣杜”成员一般由10~20人组成,共同居住在同一家屋内,成员不会轻易分开,因此,传统的摩梭“衣杜”人口较多,通常被称为“摩梭大家庭”。

每个“衣杜”都有名字,称之为“家名”(ɑ31wo33mu33)。当“衣杜”人口达到一定规模时,就需要从中分离出小部分人另建新家,以缓解老“衣杜”压力,则出现分家情况。新的“衣杜”产生,按照传统都会继承老“衣杜”的家名,并在新屋落成时举行庄重的“进火”(mu33kh31)仪式。可以说“衣杜”是摩梭社会最基础与最重要的单位。

“衣杜”的摩梭语同义词有(ɑ31wo33),亦为“家”之意。与“阿窝”不同的是,“衣杜”主要描述包含人与物二者在内的整体关系,相当于汉语中的“家庭”,“阿窝”通常情况下则主要用于指自己与家人的居住地,相当于汉语的“家里”。在区分老“衣杜”与新“衣杜”时,摩梭人常在某一家名后加上“阿窝”一词,以指称该家名下的“老衣杜”,故此情景下的“阿窝”又有着“老家”的含义。总之,“衣杜”是对摩梭人家庭组织形式的一种描述。

诸如严汝娴、宋兆麟与其他众多把摩梭社会视为母系社会的看法,笔者认为,这除了受进化论亲属观念的影响外,同时也反映出缺乏对于结构主义大师列维斯特劳斯“家屋理论”(house society)的认识。原因在于,相对于列维斯特劳斯的结构理论与联姻理论等,“家屋社会”理论的提出较晚,而且,此一理论主要的对话对象为人类学亲属研究领域,被其他社会科学引用得较少。我国相关的研究,至今都十分有限。

列维斯特劳斯的“家屋社会”理论具有高度的复杂性,限于篇幅无法在本文中深入展开,只能抽取精髓简要说明。20世纪中期,“继嗣理论”(descent theory)一度成为人类学亲属研究的主流理论,缘于拉德克里夫-布朗(Alfred Radcliffe-Brown)、埃文斯-普里查德(Edward Evans-Pritchard)等人通过非洲亲属研究发展出的继嗣理论,被大量应用于世界不同文化的民族志研究中。(28)Adam Kuper,“Lineage theory:a critical retrospect”,Annual Review of Anthropology,1982,vol.11,pp.71~95.但是最终学者们发现,尽管新的研究不断扩增继嗣理论的内涵,却仍无法用于解释全世界许多地区的“非单边继嗣”(nonunilinear descent)亲属文化现象。(29)William Davenport,“Nonunilinear Descent and Descent Groups”,American Anthropologist,1959, New Series,vol.61,no.4 pp.557~572.

1975年,列维斯特劳斯首先在LaVoiedesmasques(TheWayofMasks)一书中指出,早于19世纪末期,“美国人类学之父”博厄斯(Franz Boas)对于夸扣特尔印地安人(Kwakiutl)的亲属组织numaym研究,已发现无法单纯从父系或是母系世系解释夸扣特尔印地安人numaym组织如何传承的困境。而通过大量的文献梳理,列维斯特劳斯提出“‘家屋’社会”(societies“with houses”)作为一种新的亲属组织研究视角,并指出“亲缘(filiation)与居住法则(residence)之间的辩证关系构成了家屋社会的共同基本特质”。(30)Claude Levi-Strauss,The Way of Masks,S.Modelski trans.,London:Jonathan Cape,1982[1975], p.180;译文引自何翠萍《人与家屋:从中国西南几个族群的例子谈起》,《“仪式、亲属与社群”学术研讨会论文集》,2000年,第5页。列维斯特劳斯指出,家屋社会的特色“父系世系与母系世系,亲子传承与居住原则,女人的上举婚与下嫁婚,近亲通婚和域外婚,世袭的权力和选举出来的权力。所有这些观念,本来是使得人类学家可以用之来区分社会类型的,现在却都在家屋中被联合在一起”。(31)Claude Levi-Strauss,The Way of Masks,S.Modelski trans.,London:Jonathan Cape,1982[1975], p.184。译文引自何翠萍《人与家屋:从中国西南几个族群的例子谈起》,《“仪式、亲属与社群”学术研讨会论文集》,2000年,第5页。在家屋社会中,家屋优先于个人,是人群生活与实践亲属关系的重心。家屋被视为具有主体性,具有道德人的优先地位。在人与家屋的关系上,相对于非家屋社会“人拥有家屋”,家屋社会倾向于“人归属家屋”。家屋社会有诸多的特征,包括家屋建筑常具有阶序性、家屋有特定的家名、人名从家屋名等。(32)Claude Levi-Strauss,The Way of Masks,S.Modelski trans.,London:Jonathan Cape,1982[1975]; Claude Levi-Strauss,Anthropology and Myth:Lectures 1951~1982,Oxford:Blackwell,1987.

笔者认为,从家名、亲属组织、继嗣关系、家屋建筑的象征性等多方面来看,摩梭社会明确具有家屋社会的性质,同时,晚近已有少数国内外学者从个别摩梭村落的亲属研究中提及。(33)参见Elisabeth Hsu,“Moso and Naxi:the House”,in Naxi and Moso Ethnography:Kin,Rites, Pictographs,Zurich:Volkerkundemuseum der Universitat Zurich,1998,pp.67~102;何撒纳《“一根根骨”抑或是“死路一条”——从丧葬意识与家屋象征看纳人的亲属关系》,载拉他咪·达石《摩梭社会文化研究论文集》(上册),昆明:云南大学出版社,2006年,第426~466页。再如,翁乃群关注摩梭家屋的象征性与大家庭之内的家屋与人的关系。(34)翁乃群:《溯源与顺流——对纳日村民祭拜白蒂拉姆女神仪式的文化解读》,载拉他咪·达石《摩梭社会文化研究论文集》(上册),昆明:云南大学出版社,第381~390页。但不论从理论或是民族志数据,家屋社会研究在我国都仍待开展,对于摩梭社会更是如此。

1995年村民小组调查,当时落水村有57户摩梭“衣杜”,分别使用27个家名。(35)需要说明的是,无论在哪一时期,落水村的汉族村民都是该村人口的组成部分,这些汉族家庭也按照传统方式被摩梭村民称为“衣杜”,其“家名”即其汉姓。它们被计算在落水村的“衣杜”数之中。另一方面,考虑历史上迁入落水村的汉族家庭的生计利益,16户汉人家庭也被视为是“衣杜”,并以他们的6个姓氏作为家名。这73户“衣杜”被视为是“老衣杜”,构成落水村发展旅游基本的利益分配单位。多个“衣杜”拥有相同家名,说明它们都是从同一个“老衣杜”家庭中分离出来的。随着人口的增加,各家名下新加若干的“新衣杜”。根据笔者调查,至2018年2月,落水村登记在册总人口数为573人,至2020年初,总人口增加至620人,总家户则由24户增加至97户,包括摩梭新增19户,汉族新增5户。但即便人口增长,落水村仍维持着27个摩梭家名。

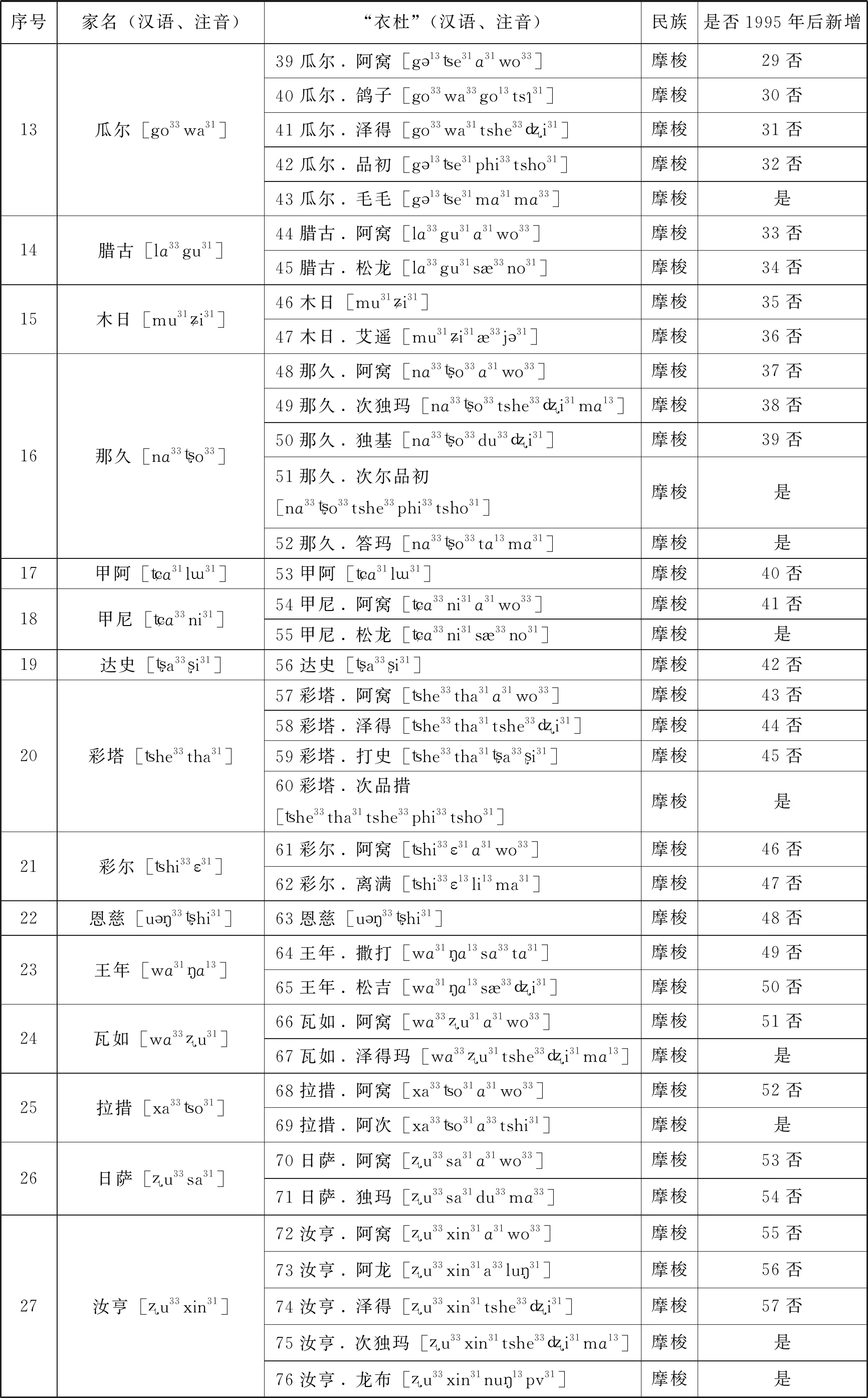

作为家屋社会,原本每个家屋会有自己的家名,但随着大家庭内人口的增长,同一家屋内偶尔会有“分家”的现象,分出去的新家一般继续使用旧有的家名。落水村家名与家屋的关系,以及1995年所确定的73家“老衣杜”,与目前所有“衣杜”之间的关系,请参见(表1)。

表1:宁蒗县永宁镇落水村家名、衣杜与家户统计表(2020年2月)

续表

序号家名(汉语、注音)“衣杜”(汉语、注音)民族是否1995年后新增13瓜尔[go33wa31]39瓜尔.阿窝[gə13ʦe31ɑ31wo33]摩梭29否40瓜尔.鸽子[go33wa33go13tsɿ31]摩梭30否41瓜尔.泽得[go33wa31tshe33i31]摩梭31否42瓜尔.品初[gə13ʦe31phi33tsho31]摩梭32否43瓜尔.毛毛[gə13ʦe31mɑ31mɑ33]摩梭是14腊古[lɑ33gu31]44腊古.阿窝[lɑ33gu31ɑ31wo33]摩梭33否45腊古.松龙[lɑ33gu31sæ33no31]摩梭34否15木日[mu31ʑi31]46木日[mu31ʑi31]摩梭35否47木日.艾遥[mu31ʑi31æ33jə31]摩梭36否16那久[nɑ33o33]48那久.阿窝[nɑ33o33ɑ31wo33]摩梭37否49那久.次独玛[nɑ33o33tshe33i31mɑ13]摩梭38否50那久.独基[nɑ33o33du33i31]摩梭39否51那久.次尔品初[nɑ33o33tshe33phi33tsho31]摩梭是52那久.答玛[nɑ33o33tɑ13mɑ31]摩梭是17甲阿[ʨɑ31lɯ31]53甲阿[ʨɑ31lɯ31]摩梭40否18甲尼[ʨɑ33ni31]54甲尼.阿窝[ʨɑ33ni31ɑ31wo33]摩梭41否55甲尼.松龙[ʨɑ33ni31sæ33no31]摩梭是19达史[a33ʂi31]56达史[a33ʂi31]摩梭42否20彩塔[ʦhe33tha31]57彩塔.阿窝[ʦhe33tha31ɑ31wo33]摩梭43否58彩塔.泽得[ʦhe33tha31tshe33i31]摩梭44否59彩塔.打史[ʦhe33tha31a33ʂi31]摩梭45否60彩塔.次品措[ʦhe33tha31tshe33phi33tsho31]摩梭是21彩尔[ʦhi33ɛ31]61彩尔.阿窝[ʦhi33ɛ31ɑ31wo33]摩梭46否62彩尔.离满[ʦhi33ɛ13li13ma31]摩梭47否22恩慈[uə33hi31]63恩慈[uə33hi31]摩梭48否23王年[wɑ31ɑ13]64王年.撒打[wɑ31ɑ13sɑ33tɑ31]摩梭49否65王年.松吉[wɑ31ɑ13sæ33i31]摩梭50否24瓦如[wɑ33ʐu31]66瓦如.阿窝[wɑ33ʐu31ɑ31wo33]摩梭51否67瓦如.泽得玛[wɑ33ʐu31tshe33i31mɑ13]摩梭是25拉措[xa33ʦo31]68拉措.阿窝[xa33ʦo31ɑ31wo33]摩梭52否69拉措.阿次[xa33ʦo31ɑ33tshi31]摩梭是26日萨[ʐu33sa31]70日萨.阿窝[ʐu33sa31ɑ31wo33]摩梭53否71日萨.独玛[ʐu33sa31du33mɑ33]摩梭54否27汝亨[ʐu33xin31]72汝亨.阿窝[ʐu33xin31ɑ31wo33]摩梭55否73汝亨.阿龙[ʐu33xin31a33lu31]摩梭56否74汝亨.泽得[ʐu33xin31tshe33i31]摩梭57否75汝亨.次独玛[ʐu33xin31tshe33i31mɑ13]摩梭是76汝亨.龙布[ʐu33xin31nu13pv31]摩梭是

续表

序号家名(汉语、注音)“衣杜”(汉语、注音)民族是否1995年后新增28李姓1李萨打汉58否2李卫东汉59否3李富民汉60否4李富元汉是5李禄东汉是6李禄香汉是7李富友汉61否8李富全汉62否29肖姓9肖东英汉63否10肖富开汉64否11肖寿宽汉65否12肖富安汉是30钱姓13钱应贵汉66否14钱同生汉67否15钱应高汉68否16钱应德汉69否17钱应芳汉是31马姓18马清英汉70否32杨姓19杨放明汉71否20杨 斌汉72否33巫姓21巫家昌汉73否

注:1995年前已存在的所有“衣杜”共73户,全部纳入落水村集体旅游合作项目中,其中摩梭57户,汉族16户;1995年后新增的“衣杜”一律不再纳入集体项目的分红体系之中。

在永宁摩梭社会中,因应人口增长导致“衣杜”的分家本属正常。然而,自从20世纪90年代旅游快速发展后,受到国家政策与旅游市场兴起的影响,落水村开始有了“不正常”的分家。

通过访谈得知,20世纪80年代末,当地政府在进行村落规划与建设时,以户口为标准限制农村居民的宅基地面积。摩梭人传统的四合院一般占地2至3亩,有的占地4至5亩。在当地政府对农村宅基地面积进行重新审核限定后,将农村宅基地面积规定缩小为8分(摩梭人、普米族为8分,汉族及其他少数民族为7.4分)的宅基地面积,其中60%的面积被批准用作建筑用地。为了保持落水村的传统摩梭风貌,当地政府还要求该村摩梭人、普米族家庭至少留出60平方米的住宅用地专门修建“祖母房”。(36)宁蒗县人民代表大会:《云南省宁蒗彝族自治县1987年第26号文件》。

面对家屋土地被严重地缩限,摩梭人为获得更多的宅基地面积以维持大家族共居的传统“衣杜”,只能采用“分户不分家”的方式,按照每户人口不少于3人的规定,将原本家中家庭户籍登记的单一“户口”,分解为2至3个甚至更多的户口。如此一来,大家庭发挥人口优势,在多户多地的原则下争取到了较多的宅基地面积,再合并使用土地共同建立家屋,让家人不至于真正的分户居住,保留摩梭“衣杜”。

2018年,丽江市公布了《丽江泸沽湖景区规划建设管理实施办法》,对村民宅基地采取了“一户一宅”的政策。在《丽江泸沽湖景区规划建设管理实施办法》第十七条“农村宅基地管理”中明确规定,村民建设农村住宅一户只能拥有一处宅基地。每户宅基地面积依然限制在8分以内。若有建筑物不符合此规定,无法满足“一户一宅”的要求,则该建筑便是违章建筑,将被强制拆除。由此,户口、住宅与分配使用土地面积捆绑的政策,导致无论是在共同居住的建筑土地需求上,或是在“衣杜”作为一个共同经济体以共建旅馆、共同发展旅游生计上,都被迫改变。

为了适应新的政策,摩梭人采取“分户分家不分家名”的策略对应,仍维持分家后的家人在同一个家名下,保留共同家名的“同一家”象征性。至2020年初,大落水村“衣杜”从1995年的73户增加至97户。在这97户“衣杜”中,几乎没有新出现的家名,新成立“衣杜”的家名基本由“老衣杜”的家名稍加改动而成,(37)以果瓦衣杜为例。从原本的果瓦衣杜分家出去的新衣杜共有三个,分别是果瓦鸽子、果瓦泽得、果瓦毛毛。三个新衣杜的家名中,“鸽子”“毛毛”分别为新衣杜当家人的名字或外号,“泽得”是摩梭语中表示村子上方的词语,表明该新衣杜从老家分离出去后,其居住位置对于老衣杜来说位于村头。原有的老果瓦衣杜则被称为“果瓦阿窝”,意为果瓦家的“老家”。目的仅在于区分从同一“老衣杜”分离出的“新衣杜”。另外,没有家屋仅有户口的数量,依当地派出所登记在册的摩梭户口为172户,全村总户数则是202户。(38)落水村村民以摩梭人为主体民族,同时还有少量以普米族和纳西族的民族身份登记在册的村民。由于当地部分村民在进行个人户口登记时,为了顺应相关民族政策,出现了部分摩梭人将个人民族身份信息登记为普米族和纳西族等族称的现象。而在现实生活中,他们的民族身份认同并未因户口登记信息而发生改变,他们仍然认为自己是摩梭人,同村,摩梭人也一直认可他们的摩梭身份,因此,这里的172户数据是将本村普米族、纳西族等户一并统计到了摩梭户口数据中。其中,摩梭人109户297人,纳西族1户2人,普米族62户188人,共172户487人。另外,因旅游商业迁入的非原住村民还有30户。

四、生存策略与亲属实践

旅游业的发展使得摩梭人的传统生活、生产方式发生了巨大转变。一方面,旅游业为摩梭地区带来了极大的经济效益,摩梭人经济水平得到大幅提升,人们的物质生活得到了改善,越来越多的摩梭人有余力关注文化保护与发展,重视子女教育。1995年,大落水村被评为“丽江地区十大富裕村”之一,经中科院地理研究所等四家院所单位专家学者考察,落水村被推荐参加“联合国成立50周年模范社区”评比。(39)曹建平:《旅游发展中的反思——泸沽湖落水村的现状分析与思考》,摩梭网,http://www.mosuo.org.cn/content.asp?guid=242。由于人文地理及环境交通的种种优势,大落水村是泸沽湖周边村落(含四川省)旅游发展最快的村子。2001年,村民甚至在村中建设了云南省第一个民办“摩梭民俗博物馆”,争取摩梭文化的话语权。

但另一方面,不少被村民视为是旅游之恶的事情也伴随经济的发展而发生。首先是因竞逐旅游利益而生的争执。摩梭人行事平和,周华山曾提出摩梭人普遍具有“害羞文化”,(40)参见周华山《无父无夫的国度:重女不轻男的母系摩梭》,北京:光明日报出版社,2001年。不喜与人争执冲突。施传刚也分析过摩梭人“把和睦相处(living in harmony)作为最重要的价值观”,(41)施传刚:《永宁摩梭》,刘永青译,昆明:云南大学版社,2008年,第84页。“非常重视和/不和(ho/mo ho)”。(42)施传刚:《永宁摩梭》,刘永青译,昆明:云南大学版社,2008年,第85页。摩梭小孩在十三岁举行成人礼(xi33i31tha31i13)时,负责祭祀的“达巴”(tɑ33bɑ31)会通过经文教育孩子“不做老虎那样会吼人的人,不做老鹰那样会偷人的人”,意在教育孩子要秉持谦和、诚信的品性。在摩梭人看来,与人发生争吵是“害羞”(ʂe33to33)的。可是发展旅游后,村民们却常因争夺游客而发生矛盾争吵,为了争客逐利,村民摩擦冲突的事情时常发生,这样的行为无疑违背了摩梭人的文化逻辑。最严重的冲突是村民们因争夺猪槽船游湖游客,发生多次当街拉客的摩擦。因为制作猪槽船的成本低,任何村民都很容易经营,竞争特别激烈。

除了争利冲突,另一让村民忧心的事是分家。以家屋为主体的“衣杜”大家庭是摩梭社会的核心,“衣杜”家屋是传承摩梭文化的空间。然而,在《丽江泸沽湖景区规划建设管理实施办法》等规定实施后,政策与市场双重引导“衣杜”解体,转向核心家庭发展。这点可以从大落水村仅有33个家名,而“衣杜”却从1995年73户增加到2020年的97户,而登记户口更增加至172户的统计中看出。“衣杜”的分家与户口的增长,不仅意味着大家庭解体,同时也意味着“衣杜”居住传统大型家屋的规模也会随着大家庭裂解为核心小家庭而缩减。所有必须依附家屋而实践的传统文化空间与仪式,包括火塘(kua33)崇拜、祖母屋(i33mi33)等等,会随着空间的改变而消失。更重要的,以核心家庭为主的户口家户,最终会取代“衣杜”,而成为新的家庭经济主体。“衣杜”将进一步丧失共同居住生活血亲单位的实际意义。

村民分户分家,一是为了争取更多的宅基地,二是货币资本引入后,当地部分摩梭人对于“衣杜”共同生计观念有了改变。传统摩梭“衣杜”是一个以家屋为核心的血亲单位,农业社会时共作共食,所有的生产责任由“衣杜”共同分担,所有产出也归于家屋成员共同所有。在同一个“衣杜”内,没有人会被忽视,也没有人会挨饿受饥,个人一生都和“衣杜”里所有的家人紧密结合。然而,货币资本通过旅游发展引入后,个人挣钱由个人的劳动能力所决定,部分有能力的人有了脱离“衣杜”自己组织小家庭,形成了自己挣钱自己花的想法。生计变迁导致的个人主义快速侵蚀传统“衣杜”下的集体主义。

回顾这些情况,目前落水村摩梭民俗博物馆馆长尔青说:

落水村仅有33个家名,多数村民经过世世代代的通亲,都有或亲或疏的亲属关系。开始搞旅游后两三年,村民就知道不对了,再这么下去冲突会越来越大。抢生意,各家搞各家的,最终全村都会从亲人变成仇人。几位村中见过世面的意见领袖出来呼吁,1995年村民们开了许多会议,最终决定授权让村民小组代表执行村民会议规定的各项管理旅游办法。只要村民会议规定的村规民约,村民小组有权力强制大家必须遵守。不遵守村规民约的人,大家一起抵制他。

有了这个共识,包括村长在内每届村民小组的七人代表,成为了规范落水村旅游活动的执行核心。(43)报导人恩慈尔青,男,1970年生,落水村摩梭民俗博物馆馆长。访问时间,2018年2月10日。地点,落水村摩梭民俗博物馆。

曾在2014~2018年担任村长的多杰,指出了大家的共识:“游客来落水村玩,一是看风景,一是感受摩梭文化。如果因为搞旅游,最后‘衣杜’全部瓦解了,也就不存在摩梭文化了。没有摩梭文化的泸沽湖,吸引不了游客。”(44)报导人木日多杰,男,1967年生,落水自然村村长。访问时间,2018年2月14日。地点,落水村摩梭自宅。

面对发展,大落水村摩梭村民面对两种选择。一种是在新的旅游生计条件下,大家庭解体,各人各尽所能,各取所值,全力发展自己的经济条件,照顾自己的小家庭;或是保持“衣杜”大家庭共同生计的传统,共食共作。经众多村民不断地沟通协商,最终大家决定要发展旅游,先保护文化,要保护文化,先保护衣杜,保护传统“衣杜”大家庭制度成为了村民的共识。1995年,村民小组的第一个决定,就是从保护“衣杜”大家庭制度着眼。首先村民小组调查全村当时的“衣杜”数量。“衣杜”判断依据是以家屋结构是否完整,经济是否独立为主。家屋结构必须拥有一座独立的“主屋”(即“祖母房”i33mi33)、一个独立的火塘供奉火塘神及家屋祖先。根据这一原则,大落水村民在1995年确定的全村“衣杜”数目为73户(包括摩梭人57户与汉族16户),村民同意这一数字永不再更改,成为“老衣杜”。不论之后再分多少家,全村所有的旅游资源与收益都只能以这73个“老衣杜”作为分配基础,不允许新分的家参与旅游资源与收益的分配。2008年,村民会议进一步通过《落水村小组村规民约》,由村民自我规范,提升旅游服务与公共秩序。

在这73个“衣杜”基础上,村民小组制定了“集体参与、共同获益”的旅游发展管理方式。村民们将已有的划船、牵马、篝火晚会等旅游项目,从原先的村民个体行为转变为村落的集体项目。将73户“老衣杜”分为两组,以隔日轮流的方式负责划船、牵马等旅游项目。不管日后又分了多少新“衣杜”、新增多少人口,都只能通过原有“老衣杜”进行工作与利益的再分配。每天的收入由当日参与的“老衣杜”所有,再由“老衣杜”分配给前来参与的家庭成员。除了表演摩梭舞蹈的篝火晚会,因为民族文化主体性之故,除限定只能由57个摩梭“老衣杜”每天派出一人去参加表演篝火舞,由参加者平分收入外,其余所有落水村集体旅游服务项目收入,都是在全村73户“老衣杜”家庭的基础上进行分配的。73户人家全部参与到集体旅游项目之中,以此保证村中每一衣杜都能公平分享旅游经济效益。而参与集体的旅游项目,是“老衣杜”的权力,同时也是义务。

大落水村限定了参与旅游资源与收益的分配者为73户“老衣杜”,这些“老衣杜”对内是血亲大家族亲属人群的集合,对外则是对应村落组织的中介协调分配窗口。限定“老衣杜”的数量,等于通过全村集体的力量,保障了“老衣杜”的传统权威,阻止“衣杜”在发展旅游逐利的过程中,被不断操作过度而分裂。1995年至今的20余年,落水村73个“老衣杜”因应人口自然增长等因素,新增加了24个“新衣杜”。但是,同一家名下新旧“衣杜”的家庭成员,并未因为分家而生疏,反而因属于同一旅游劳力与利益分配单位,而紧密结合在一起,维持了血亲团体与共作团体合一的传统形式。

落水村民一方面维护老衣杜权威,一方面利用分裂家户争取发展旅游产业所需的土地。2014年,当地政府宣布征收全村剩余农地500亩中的300余亩时,落水村村民深恐有限的土地会全被政府征收,影响村落长久的发展。村民的反制之计,是利用《丽江泸沽湖景区规划建设管理实施办法》的宅基地政策,在有六个家户成员便可以申请新户口的规定下,利用新户口争取更多的宅基地土地分配,设法把土地留在村民手里。

五、结 论

旅游作为新兴产业,在全球范围内,不论在GDP或是劳动人口中,所占的比例都日益重要。在我国的全面扶贫政策中,许多地方以旅游作为推动地方脱贫的重要工具。然而,作为旅游产业发展先驱的西方世界,一如美国人类学者纳许所批判的,旅游者具有较高的生产力与权力,接受旅游区域的人群常只能改变自己以适应旅游者的需求,旅游因而具有一种“帝国主义的形式”。纳许故而把研究视角从旅游的经济效益,转向对于接待旅游者的社会文化影响。

通过泸沽湖落水村旅游发展的研究,可以理解自20世纪80年代末期发展旅游以来,确实对于该地产生了诸多的影响。落水村因旅游而致富,但也因旅游资本的引入对传统社会文化产生冲击。而这正是我国许多地方,尤其是少数民族区域发展旅游普遍面临的共同困境。

农业社会转进工商业社会,常导致传统多代同居大家庭向核心家庭转换,商业利益不断冲击以亲属为纽带的人群团结,造成大家庭崩解,似乎是当代工商业社会无法逃脱的命运。泸沽湖落水村民在追求致富与面对旅游带来的负面影响下,逐渐产生了集体自觉与共识。通过保护传统“老衣杜”的权威与完整,来维护发展旅游所需要的社会秩序,避免村落社会的崩解。同时,通过“分户分家不分家名”的方式,利用诸如《丽江泸沽湖景区规划建设管理实施办法》中的宅基地政策,增加“老衣杜”同一家名下实际拥有的土地面积,维持大家庭发展需要的生存空间。

通过布迪厄的理论视角,从大落水村的例子我们看到,“衣杜”作为摩梭文化的社会核心与文化习性,被村民利用于实践旅游发展的进程。作为发展旅游的行动者,大落水村民先后通过“分户不分家”“分户分家不分家名”“限定老衣杜数量”“维护老衣杜权威”等策略,在旅游业取代传统农业生计的同时,维持“衣杜”作为共同血亲生计单位的优先性,由此来整合因旅游造成的竞争与对立。同时通过操作新增户口,来增加可用土地。落水村的摩梭村民有意识地保留传统大家庭制度,同时操作“衣杜”“家户”这些传统与现代的亲属单位概念,以在保存传统、社会整合、土地保留与旅游发展等方面,体现村民利益的最大化。

布迪厄实践理论的核心概念是人类拥有追求更高幸福的实践力与能动性,习性是一种长久累积的文化资源,但也是结构性的限制。习性规范实践的发展,实践更新了习性的再结构化。大落水村民发展旅游过程中,在维护“老衣杜”权威与为争取土地新增户口的目的下,展现出的正是大落水村摩梭人在其实践理性与习性间,不断推进与修正的辩正关系与能动性。

致谢:本文的完成受到落水村摩梭民俗博物馆恩慈尔青(曹红华)、汝亨慈仁多吉(曹顺刚)两位馆长与落水村木日多杰、纳古鲁汝村长的多方协助,特致谢忱!