机械时代传统工艺的消解与再生

——以苏州四经绞罗织造技艺为例

2020-09-23张迪乐山

张迪 乐山

(东南大学 艺术学院,江苏 南京 210096)

距离本雅明发表《机械复制时代的艺术作品》①已过去80 余年,科技发展日新月异,复制水平达到前所未有的高度,一方面,这使艺术的崇高地位瓦解,为一般民众所享有;另一方面,传统的价值面临危机,亟需重构。在《机械》中,本雅明论述了机械复制技术的发展给艺术领域带来的一系列变革,新技术拥有积极的进步意义,但也消解了传统艺术的“光韵”。处在时代转折点的本雅明,见证了传统艺术的裂变。书中本雅明以机械复制为核心的理论触及对大众文化和大众传媒的探讨,机械复制对传统艺术的冲击,引发了传统艺术与大众关系的变化,新的文化价值由此诞生。

不过对于传统工艺来说,需要警惕的并非本雅明提到的以摄影为主的机械复制手段,需要考虑的是,在机器大工业生产日益普及的大环境下,如何维持传统工艺的生存,乃至保护以手工为其“光韵”源泉的技艺不在现代社会中消失,如何为传统工艺的发展谋求新的出路等关乎存亡根本的问题。尽管如此,本雅明在书中的精彩论述和独创的艺术概念,对我们理解传统工艺在当今社会的变与不变、消解与再生仍有启发,也促使本文在此提出一系列追问:当机器生产效率远超手工生产,保护传统工艺技术的价值何在?当生产方式、社会面貌改变,传统工艺如何适应新的文化价值和人们的生活方式?当人们更青睐廉价便利的工业制品时,传统工艺如何自证价值?在接下来的篇幅里,本文将以苏州传统织物—四经绞罗为例,通过几个部分的叙述—包括历史变迁中四经绞罗的大致面貌、丝织技艺的演进,结合对苏州非物质文化遗产传承人周家明及其织造工坊的调查案例,阐释从古代、近代再到当代,四经绞罗如何发展再至失落,丝织行业如何面对不同时代的需求,并从个体案例出发,窥探四经绞罗织造技艺乃至整个传统工艺的传承在社会环境变迁中的困境与出路,尝试去解答前文提出的疑问,为传统工艺在当代的复兴与发展提供值得借鉴的思路。

一、传统丝织技艺与四经绞罗

1.历史时期的四经绞罗

通常我们主要通过两类资料了解过去丝织品的具体情况:一是历史文献的相关记录,二是考古发掘的丝绸文物。现行织物组织学一般认为凡经线发生相互纠绞、纬线平行交织的织物均可称为纱罗织物,其组织即为纱罗组织。从目前的考古发现看来,最早的出土丝织品属于新石器时代,自商代伊始直至唐代,纱罗织物逐步发展成熟,这段时期纱罗织物的主要组织类型是链式罗,地经和绞经之比为1:1,地经和绞经相间排列,但一根绞经可以和相邻的两根地经起绞的纱罗织物被称作四经绞罗[1],是链式罗的一种。

最早的纱罗组织出现在商代。在殷墟妇好墓中,出土青铜器上发现两例纱罗组织的大孔罗,是目前发现年代最早的纠经机织罗标本[2]。汉代纱罗织物的发展在数量和种类上明显超越前代,汉罗的基本结构包括二经绞罗组织和四经绞罗组织。以四经绞罗结构织成的丝织品在马王堆一、三号西汉墓、满城1 号西汉墓、武威磨嘴子62 号新莽墓、新疆民丰尼雅及山西阳高等地之东汉墓中均有出土[3]。以绝对年代约在公元前175—前145年[4]157-158的马王堆一号汉墓发现的菱纹②纱罗织物为这一时期的典型,后文将提到的四经绞罗传承人周家明曾成功进行复制的丝织品即是这类织物。

而关于汉代对纱罗织物的称谓,在湖南省博物馆与中国科学院考古研究所共同编纂的《长沙马王堆一号汉墓:上集》中提到:

过去一般将汉代丝织品中素色平纹提花的织物叫“绮”,而将“罗纱组织”纠经提花的织物叫“罗”。关于罗,《 楚辞·招魂 》王逸注、《 汉书·外戚传》颜注及《 广韵 》,都说:“罗,绮也。”司马相如《长门赋》和张衡《西京赋》又提到“罗绮”。而这次出土的衣物中,有两副手套(443-2、443-3)和一件香囊(65-4),是罗纱织物制作的,而在竹简上均将其名之为绮,应非偶然。由此推测,当时所谓的“绮”,可能泛指包括罗在内的素色提花织物。[4]48

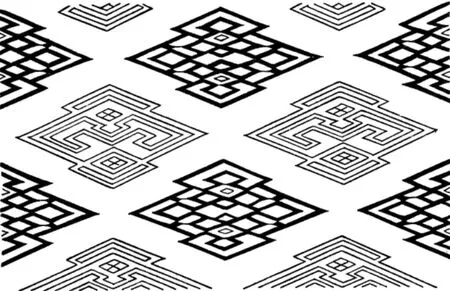

对于一号墓中出土的“罗绮”,这份考古发掘报告中也有详细描述,其中编号为340-17 的织物纹样(图1)即周家明尝试复制的图案(图2)。

尽管链式罗起源很早,但至唐宋才得到进一步发展,尤以宋墓中出土为多,且组织变化丰富,可见其技术水平之高。安史之乱后至两宋时期,经济重心逐渐南移,更适应江南地区气候的轻薄丝织品产量提升,种类增多。《宋会要辑稿·食货》记载了北宋中期从全国各路汇集到朝廷的丝绸总数,包括税租、上供、商税、和买等各种收入。从数据看来,这一时期江南地区纱罗织物达到一个生产高峰,北方丝织业开始明显落后于南方,吴罗也逐渐兴起。在出土实物中,罗的主要类型为四经绞罗[5]。四经相绞的素罗在南宋非常流行,复杂的花卉纹样亦有。以四经相绞作底纹、以二经相绞起平纹花的亮地花罗,在宁夏西夏陵区、江苏武进宋墓、江苏金坛南宋周瑀墓、福州南宋黄昇墓均有出土。其经纬密度约低于马王堆汉墓出土的“杯文”菱纹罗的密度三分之一,且经丝纤细,故地纹罗孔更亮,花纹也更复杂。[6]130

图1 马王堆一号汉墓340-17 菱形纹样(《长沙马王堆一号汉墓:上集》p49)

图2 周家明复制品

长江下游作为南宋时期发展起来的丝绸生产中心,尽管在元初遭受破坏,但很快恢复。元代的纱罗织物继承了宋代特点,又织入金银线。以 1976 年内蒙古察右前旗土城子村出土的元代窖藏丝织品中的罗最有代表性,其中素罗有印金夹衣面是棕色四经绞素罗,上面有凸版印金圆形冰裂图案花纹,绣花夹衫也是四经绞棕色素罗。[6]659而元代之后至明清,四经绞罗几乎绝迹。在明代,罗的概念发生改变,如《天工开物》中记载中的罗,实际上是横罗,采用绞地经每相绞一次,隔织奇数梭平纹的织法[7]。对这一情况,夏正兴曾在《中国古代罗织物》中从生产织造的角度给出了一个解释。他认为:“无绞组罗织物因为只能用打纬刀进行,故生产率低下,在商品经济相当发达的明代以后,生产中断了,而有绞组罗织物因为使用筘打纬,劳动生产率较高,故一直延续至今。”[8]织造工艺复杂的四经绞罗在绞经和地经间无固定绞组,就是他提到的无绞组罗织物。四经绞罗的织造技艺在历史中遗失,直到上世纪末,才在机缘巧合中得以恢复。

2.近代转型中的丝织技艺

对于四经绞罗这一技艺来说,正如前文中提到,因生产效率低,在商品经济发展的明代被逐渐淘汰。事实上,商品化的倾向由来已久,唐宋起,除了主要供应皇室的官营丝绸作坊,民间丝绸作坊兴盛,丝绸作为货物普遍用于贸易交换。至明清时期,民间丝织业发展突飞猛进,尤其苏州成为丝绸重镇。清代晚期,“洋布”大量向中国倾销和新型动力机器的传入,引发中国传统丝织业的变革。

纺织机械业在近代飞速发展。鸦片战争后,英商首先在上海创设纺丝局。19 世纪后期,日、美等国也纷纷来华办厂。由于洋务运动的兴起,清政府集资购买外国新型纺织机器开办工厂。自从洋纱大量进口后,老式纺车被逐步淘汰,但至一战前,织机还是用旧式木机,并无改进。1912 年日本向上海输出三台电力织机样机,而后国内厂家才开始仿造电力织机,并相继成功[9]185。

随着化学工业的发展,原料生产也出现了近代化趋势,化学染料取代了传统的植物染料,20 世纪初,不少民族资本家设厂进行机器染色,先染各色纱线,后染布匹。20 世纪30 年代,机器印花开始出现。19世纪末,通过向欧洲和日本的学习,在科研人员和民间组织的努力下,土种蚕基本被改良蚕种取代,蚕丝生产得到发展。而由于国内政法、经济等方面的支援不足,日本丝抢占市场,逐渐在国际竞争中占据优势,1912 年曾畅销海内外的中国湖丝出口量大幅下降,甚至不及1880 年的一半[9]85。

近代以来, 机器生产的流水线替代了传统作坊式的手工艺生产,商品经济替代了自然经济。传统手工业与大机器生产的矛盾不容忽视,人们的生活方式和价值取向也在极大程度上影响了传统工艺与普通人日常生活的关联。一些技艺通过转型来适应社会环境而继续生存,另一些传统手工艺则在历史变迁中逐渐失落。手工织物是传统手工业中受到大机器生产影响尤为显著的领域。织出同样一匹布,手工织机可能需要花费一个月的时间,而以蒸汽为动力的改良织机仅需十分之一的功夫,而价格差距也会根据生产成本的差异而拉大。手工制品被机器制品挤出市场就成了顺理成章的事,手工缺乏市场,手艺便难以传承。

此外,传统的技艺传承往往通过口口相传、师傅带徒弟的模式,感性的经验需在手工制作的过程中让徒弟领悟。柳宗悦曾经提到:“人之手乃自然之造化,机械亦为人类之产物。手与精神相联系,而机械只不过是物质。”[10]72这与本雅明所理解的光韵不谋而合。机器标准化生产可以规避手工上的疏忽,但手工制品凝结了工匠的经验,倾注了工匠的情感,产品间或有差异,但这一“手工的痕迹”,正是传统手工艺品的光韵所在。而机器生产则有定量的标准,大规模生产对劳动者数量的需求增大,操作设备的技能比手工能力重要得多,而分工细化使得一整套完整的技能体系被划分成重复、机械的工作,上手更快,对工人能力的要求下降。但另一方面,个体的创造性被师徒制所限,个人风格很难在手工制品中实现。文人与匠人的分野、艺术与技术的分离,使传统工艺的美学价值难以提升。而近代社会意识形态日渐多元化,审美追求不再为上层阶级独享,传统工艺的发展则有了更多的可能性。

在西方工业文明的冲击下,社会形态和观念发生巨大改变,传统文化或是手工制品的价值遭受质疑,手工业的生长土壤逐渐变质。“工业文明下人们的生活方式、审美情趣、精神气质也使得手工制品变得隔阂、陌生和不可接受。”[11]机器生产追求速度与效率,而手工制品的生产往往需要一个漫长的生产周期;商品更新迭代的速度增快,人们追求新鲜感,一件物品的使用时间因而缩短;大量外来文化通过书籍、报纸乃至收音机、电视等各种媒介涌入人们的生活,由新型工业制品承载的流行与时尚,一时成为人们追逐的对象。这些变化逐步瓦解了有利于传统工艺延续的整体环境,传统工艺的传承因此举步维艰。

二、调查案例——周家明与四经绞罗

事实上,在尚未进行田野调查前,任何对于行业发展状况的猜测都难有准确可言。书斋中的假想往往会无意识地朝向或悲观或乐观的一面,摆动于两极,而田野调查则使研究者与鲜活的现实直接接触,有助于研究者以更加客观谨慎的立场描述了解到的情况,理论难以揭示的不确定性也必须由研究者亲自去观察。对于本文所调查的这一案例,周家明作为苏州市四经绞罗织造技艺的非遗传承人,不少新闻媒体曾报道过他的事迹,2016 年在央视播出的纪录片《锦绣纪》也对他进行过专门的拍摄,通过这些外部资料间接了解到的周家明,当然谈不上虚假,对本文的写作也是有益的补充,但与采访对象直接接触,更能使人摒弃一些先入为主的看法,了解到真实生活中许多情理之中、意料之外的状况。

1955 年出生的周家明,从28 岁起就开始在工厂里做织布的工作。他的父亲是一名老手艺人,熟悉各类丝织品的织造,小时候周家明在父亲的工厂里耳濡目染,长大后曾有一段时间跟着父亲学艺。除了来自家庭方面的影响,村子里由来已久的职业传统也促使他走入了这个行业。据周家明称,在清末民初的时候,他所在的村庄③就有人从事丝织品生产,在1949 年建国之初,很多从业者成立了合作社,其中也包括周家明的父亲,这些合作社随后合并,成立了吴县丝织厂。从《吴县志》的记载来看,吴地的丝织物生产历史久远,从三国时期已经开始进行对外丝绸贸易,北宋至明初官营丝织业发展繁荣,明清时期达到鼎盛,文献对此有详细的描述:

明嘉靖至万历年间,丝织形成独立而庞大的手工业行业,城厢成为全国丝绸生产的重要基地,织工达数千人。清康熙时,官营织机达800 张,机匠2230 名。乾隆年间,“比户习织专其业者不啻万家”,机户遍布城区及东北的唯亭、蠡口和境西的香山、光福等,成立“吴郡机业公所”“云锦公所”。道光廿年(1840)织机达1.2 万台……至光绪廿年(1894),织机增至15万台,织工3 万余人。[12]491

吴地丝织业在清末由盛转衰,但吴地拥有的丝织传统使周家明提及的吴县丝织厂的建立成为可能,该厂在建国后由不同生产小组和合作社合并发展而来,相关记述如下:

1952 年,斜塘、唯亭、戴口、光福、胥口、香山等地家庭丝织户相继成立漳绒、绸缎生产小组和合作社。1955 年10 月,胥口成立香山丝织小组(即苏州市第二丝织社)。1956 年,斜塘和唯亭两地合作社合并为吴县丝织生产合作社,在外跨塘建厂房,集中生产,职工发展至775 人。翌年,蠡口和光福的丝织生产合作社及苏州市加工纺经的8 个生产小组并入外跨塘吴县丝织社;1958 年改名为吴县丝织厂。[12]491

通过上述文献资料,我们不难得出这样一点认知,即周家明能够兴办丝织厂,维持一家拥有十余名熟练工人的工厂运转,找到制造、改装织机的老木匠帮助他完成复制马王堆“杯文”罗的任务,都绝非偶然,是吴地从古至今的丝织传统促成,是历史的土壤孕育而成。“吴罗”之所以称“吴罗”,不会易地而生,正是因为其技艺与环境共呼吸,个中联系是无法割裂的。

到了上世纪50 年代,周家明的父亲及其同辈,曾大量生产漳缎出口蒙古,用布料与蒙古人换马匹,那时使用的提花机是小花楼织机,需要两人操作,一人在上,一人在下。起初,周家明所在村庄里的村民们是主要织平绒的。吴县丝织厂成立之后,厂里派人去苏州学习,这才带回了织漳缎的技术。到1971 年,吴县丝织厂试图恢复漳缎的生产,派遣工厂的老师傅和下放农村的老艺人去东山镇兴办漳缎厂。周家明的父亲也被招了过去,之后开始带着周家明学习漳缎的织造。这时工厂使用的提花机仍是老式两人操作的织机,后来从这种传统的手工机器换成了提花部分用机器、一个人操作的织机。改良的织机无需两人配合,生产效率有了显著提升。

周家明在漳缎厂工作了8 年之后,虽然父亲仍在做漳缎,但因为当时缂丝更有市场,周家明就同朋友着手搞起了缂丝生产和销售。上世纪80 年代缂丝主要销往日本,市场销路很好。在90 年代,周家明主要从事的都是缂丝的生产,为日本客户生产和服腰带。市场景气的时候很多人都在做缂丝,约1993 年,缂丝市场萎缩,工人们又纷纷转行。当时源自日本的西阵织更加热门,可以用织漳缎的提花机生产,于是周家明做起了西阵织。几年之后,西阵织的收购价格也降低了,周家明就找到了一家位于东京的制作袈裟的公司,和他们长期合作,合作约有20 年,初期周家明专心为这一家供货,后来物价上涨,周家明这边的雇佣成本、水电费、房租都涨了,手工袈裟也遭遇销售瓶颈,价格无法提升,与周家明的合作也就渐渐减少(图3)。

1992 年,周家明在苏州工业园区成立了家明织造坊(图4)。1996 年,周家明接到一笔日本客户生产和服腰带的订单,通过仔细研究从日本人那得来的样布的组织结构,周家明摸索出了四经绞罗的织造技艺。之后周家明成功复制了马王堆一号汉墓出土的“杯文罗”,经密每厘米80 根、纬密每厘米26 根。后来又复制了荆州博物馆藏龙虎绣衣料的四经绞横罗坯料,经密每厘米40 根、纬密每厘米32 根(图5) 。2014年,周家明获得苏州市非物质文化遗产项目“四经绞罗织造技艺”代表性传承人。就四经绞罗生产状况而言,由于只能通过半手工织造,一个熟练织工每天只能织出5cm,织完一匹罗往往需要6 个月时间,手工成本高,价格非常昂贵。除了给日本客户供货,基本就是为博物馆提供复制品。现阶段周家明的想法是将四经绞罗做得更加精细,把经线的密度从每厘米80 根增加到100 根。

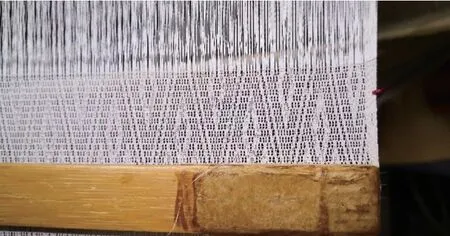

目前, 周家明的工厂可以生产四经绞罗、二经绞罗、宋锦、妆花织锦。漳缎则因缺乏足够的空间放置机器、销路不乐观,同时只能由力气更大的男性工人操作,已经没有再生产了。在机器方面,工厂里的织机包括6台织造宋锦的机器,2台织二经绞罗的机器,1台二经绞罗,还有1台织绢。此外还有1台并丝机和电动的纹板穿连机。在入手电动纹板穿连机前,纹板穿孔和连接都是手工操作,听周家明说,工人们都很熟练,手工打孔也不容易出错。然而机器能替代的织造环节有限,且周家明拥有的织机大多老旧,尽管对生产效率的提升起到了一定的辅助作用,总的产量远远不如全机械化的纺织工厂(图6)。有一台整经机放置在工厂的阁楼上。据周家明称,曾经日本人在中国办厂做缂丝,后来他们不办了处理旧机器时,周家明就将之买了回来,并请木匠进行了改造。国内生产的整经机通常尺寸较大,占地面积也大。而周家明收购的这台机器虽然不算小,但由于是木制的,所以周家明请木匠将其尺寸改小了一半。整经对工厂的运转来说,是最基础的步骤之一,大工厂的整经机无法与周家明厂里的其他机器相匹配,购入这台整经机,使工作变得方便了许多。整经没有专门人员,有一位工人平时操作织机进行纺织,有需要时去阁楼整经。在这个工人不来上班时,周家明则自己完成整经工作(图7)。

图3 桔梗纹样袈裟布料

图4 苏州周家明织造坊

图5 苏州手工丝罗

图6 经改进的二经绞罗织机的“拉梭”

图7 工人织造场景

现在周家明的工厂所雇佣的工人一共有9个,每天到岗的人数约为五六人。都是周家明先前同村的妇女,大多到了当奶奶的年纪,基本都是60 多岁,最小的也有50 多岁。对于这些工人们来说,一方面因为上了年纪,长时间的体力劳作顶多再干5 年;另一方面,家庭的羁绊也限制了她们的工作时间,当遇到孙辈如果放假在家或是出现身体不适,她们通常就需要在家。孩子要上学的时候,上学放学她们都需要空出时间去接送。

周家明自己没有继承人,同时也没有愿意学习手艺的年轻人来将技艺传承下去,只有一个外甥会用电脑做意匠图。几年之后如何维系这家工厂很难说,现在周家明格外珍惜这些还能上机织布的老工人。在承接的订单有限的情况下,周家明怕工人流失,因而先让工人生产存货,制作耗时较长的精品织物,工资按日计算,保证工人们有良好的待遇。但周家明也提到,工人的悟性不同,生产出的产品效果也有不同。有些工人织出的花鸟图案显得生动精美,有些则难以承担复杂纹样的织造。所谓“悟性”,比起技术水平和工作经验,似乎更与个人的审美和理解力相关。这是手工比起大机器标准化生产的局限之处,但也正是手工制品的价值所在。因而手工艺需要通过师傅带徒弟的模式传承,而无法通过流水线式的培训迅速上岗,这一矛盾限制了手工工厂的进一步发展。

2018 年周家明搬到现在的厂房,厂房面积约有500m2。搬迁的费用近20 万,机器的拆装、运输,厂房和阁楼的整修等都很耗费精力,许多珍贵的老机器和纹板在几度搬迁中或丢弃或遗失。目前的这间厂房从国资委处租赁,租金一年95000元,政府补贴不及时,也常因各种原因拿不到。没有一处属于自己的房产可供生产,是周家明的另一大心结。

三、传统工艺的延续与再生

柳宗悦在《工艺文化》中指出:“当今的造型艺术世界被分为两大部分:一是美术,二是工艺。”[10]16两者当中,传统工艺从生活出发,服务于人的实际需求,即便它们的服务对象有阶级高低之分,但生产出它们的工匠们始终是社会地位低下的平民,很难说在主观上带着美的意识来从事生产活动,无论这些产品是否蕴含了惊人的审美价值。而美术似乎更像是个高雅的领域,西方古典艺术多与宗教相关,或服务于宫廷,同平民拉开距离,因而显得神圣崇高。在中国古代社会“士农工商”的等级秩序中,作为一项士人风雅爱好的绘画和书法艺术比工匠们生产出的日用品更显得高贵,艺术维持光韵的方式之一似乎就是与世俗保持距离。正如本雅明在《机械》中说的那样:

最早的艺术品起源于某种礼仪——起初是巫术礼仪,后来是宗教礼仪。在此,具有决定意义的是艺术作品那种具有光韵的存在方式从未完全与它的礼仪功能分开,换言之,“原真”的艺术作品所具有的独一无二的价值植根于神学,这个根基尽管辗转流传,但它作为世俗化了的礼仪在对美的崇拜的普通的形式中,依然是清晰可辨的。[13]16

在博物馆中陈列的丝织文物,大多是作为随葬品而存在,也就是说,它们的礼仪功能已经替代了其使用功能,它们既出自贵族墓葬,同时又是祭祀用品,今天我们即使做出了一模一样甚至更胜一筹的复制品,也不可能动摇它们的价值,消解其“光韵”。换言之,传统工艺是为了民众使用而生,如果丝织品失去了作为生活用品的原始价值,审美意义似乎就成了空洞无依的探讨。即便是古典诗词中所赞美的精美罗绮,也从不是一类不入俗世的艺术品。唐代欧阳炯《浣溪沙》云:“兰麝细香闻喘息,绮罗纤缕见肌肤”[14],宋代周紫芝《鹧鸪天》写道:“荷气吹凉到枕边,薄纱如雾亦如烟”[15],古代文人墨客对纱罗织物的描写,多是关乎这类丝织物作为服饰面料的特性,诗意源自生活,但纱罗织物工艺复杂,原料珍稀,比一般丝织物更为名贵。“生活”指的是贵族生活,非平民生活,因而罗琦又象征着社会身份和地位。“只有社会性才能打造工艺美的性质”[10]59拿周家明复制的四经绞罗来说,成品一部分被博物馆作为文物的复制品放在玻璃柜里展示,另一部分售价昂贵,只作为高档和服的面料卖给日本客户,在国内销售无门④。事实上,工艺品具有艺术性,但它一旦成为束之高阁的艺术品就变得本末倒置,作为小众奢侈品生产也绝非传统工艺的出路。即便佩戴着高贵的标签,远离大众,传统工艺在瞬息万变的市场潮流中都是很难存活下来的。

在历史上,秩序几度破立,工匠循着时代的形式劳作,今天也应如此。事实上,传统不是一件死掉的物品,传统工艺可以用来复原历史,尽管这项工作的意义自不待言,但归根结底不是技艺的本职工作。传统艺术品的光韵或许被复制技术消解,但对于今天的传统工艺来说,它在当代的全新“光韵”正是需要依靠复制而建立。近代以来,人们生活方式的巨大变化,极大程度上影响了传统工艺与普通人日常生活的关联。要融入当代语境,理解新的文化价值对传统工艺来说是绕不开的任务。“一件艺术作品的独一无二性是与它置身于其中的传统关联相一致的。”[13]91传统工艺需回归技艺的本心,努力的方向也必须与社会环境相适应。

这样一来,我们再回到周家明的案例,可以看到,在周家明所提及的困难当中,包括厂房租赁、订单来源等,其实都是经济问题。尽管四经绞罗的技艺在周家明这里得到了复兴,然以史为鉴,在商品经济的发展程度远胜明清的当下,若走传统老路,难免再次被历史淘汰。作为一家工厂的运营者,周家明的身份不单单是一名手艺人、一位“非遗”传承人。在他的经历中,曾辗转于漳缎、缂丝、西阵织的织造,而选择复制四经绞罗,也是出于完成一笔日本人订单的无心插柳之举。经济目标不仅是企业家的行动出发点,大多数人都在为谋生从事劳作。周家明说四经绞罗“很小众,很多人不知道它能派什么用场”“在国内没市场”,这不单是四经绞罗这一类手工制品所面临的问题,而是传统工艺共同遭遇的困境。

对此,首先政府部门应该担起责任,甄选优秀的传统技艺传承人,关注他们的切实需要,提供恰当的扶持。颁布切实可行的政策和法律,提升社会对于传统工艺的保护意识。在这方面,日本是个值得借鉴的对象。今天能看到日本对传统文化的保护充分有效,现代与传统融合得宜,与其较早制定文化遗产保护法并在实践中获得成功是分不开的。按照日本《文化遗产保护法》的分类, 传统工艺作为工艺技术被纳入无形文化遗产进行保护。重要无形文化遗产的“保持者”通常被称作“人间国宝”。“人间国宝”的事务由文部科学省进行管理,由政府提供一定的生活保障与工作环境,他们每年可从政府处得到约200 万日元的补助,但同时必须履行传承与发展传统文化遗产的义务[16]。从周家明的事例看来,尽管他有心钻研四经绞罗的技艺,却不得不为诸多现实困境劳心费神。现行政策为“非遗”传承人提供了一定的资金支持,且不提力度仍然不足的问题,在实际实施中,传承人从申请至拿到补助的过程中也会出现各种各样的问题。要改善这一状况,涉及的不仅有对政府官员的监督、政策标准的细化,更包括了中国社会根深蒂固的传统规则。

其次,在欧洲和日本这类注重维系手工传统的国家,当受到大机器生产的冲击时,也并非没有感到迷茫的阶段。19 世纪50 年代,英国威廉·莫里斯与同伴倡导了艺术与手工艺运动(Art & Craft Movement),抵制粗糙的工业制品以及媚俗的矫饰艺术,而倡导手工艺的回归。上世纪20 年代的日本,柳宗悦发起民艺运动,旨在保护和发展日本传统手工艺,在生活用品中发现美的价值。可见,除了政府的立法保护、政策实施之外,有志之士具有一定影响力的社会活动,对于推动手工艺的复兴是有所帮助的。当前中国市场,同样充斥着各种粗糙廉价的工业产品,反对粗制滥造倡导历史文化价值回归的声音亦有,但未曾汇成河流。周家明的工厂时常有大学生前来参观学习,也不乏高校的研究者进行田野调查,但周家明表示,学生只是来收集毕业论文的素材,写完就走了。高校为延续发展传统工艺的努力不应流于形式,在利用传统工艺达成教育、科研目的之外,仍需深入思考传统工艺在当代延续的出路,采取实际有益的举措。

此外,从技艺持有者的角度出发,大多数传统手艺人已经到了退休的年龄,对于流行趋势和新媒介的使用大多不甚了解。同时缺乏年轻的继承人,这使得传统工艺与大众文化双重脱离。“习俗的东西就是被人不带批判性地欣赏的,而对于真正创新的东西,人们则往往带着反感去加以批判。”[13]52当代艺术往往因其离经叛道而为人诟病,而对于传统之美人们多带有天然的好感,对传统工艺的认可度很高,从近年来《舌尖上的中国》《我在故宫修文物》等纪录片的走红可以看出,传统文化的价值并未失落。而目前的问题是,传统工艺因其高昂的手工成本,难以走入人们的日常生活。另一方面,手艺持有者缺乏宣传普及的自觉,未能很好地将产品推广出去。

就此而言,其一,熟悉大众文化传播的方式,借助媒体的力量自我宣传,对于传统手工艺人来说是值得尝试的。周家明的织造坊不设公众号,几乎没有营销的途径,客户大多是自己找来或是由朋友介绍,在央视纪录片中出镜也似乎并没有被他用来自我宣传。事实上,因为缺乏对当代以图像、音频为主的信息媒介影响力的了解,传统手工艺人不自觉地错过向大众展示技艺的机会。其二,传统手工制品并非只能局限于传统题材,历史上罗织物的纹样也从不是一成不变,而是与时代审美息息相关。拿西阵织来说,作为日本京都的一项国宝级传统工艺品,西阵织曾多次与知名国民级动漫作品推出联动企划,包括与《美少女战士》合作的粉色菱格图案西阵织钱夹,与《名侦探柯南》联名的四款以角色为主题的长钱包。而著名日本手机游戏《Fate/Grand Order》(中文译名为“命运-冠位指定”)与桃花坞木版画传承人乔麦、民间剪纸匠人梁岳凡推出相关主题创作,获得口碑和经济的双重收获。

庚子年(2020)的哔哩哔哩网站跨年晚会内容多元,赢得了广泛的受众,获得了不俗的讨论热度,被称为“中老年人来追时髦,年轻人来怀旧”的节目定位,吸引了海量不同年龄层的观众,其股价也涨停。晚会的成功证明了这一以年轻人为主要受众的媒体平台的影响力,同时也展示了融合多元文化并向各类人群积极传播的可能性。亚文化拥有自己独特的价值理念,如果与有着深厚历史根基的传统工艺相结合,可以说是相得益彰,对双方都是有益的促进。在传播手段极为丰富的今天,走入公共视野的途径多种多样。如果畏惧尝试、固步自封,从而陷入停滞、僵化,传统工艺将很难适应于当代社会形态的重新发展,并孕育出新的价值。

传统工艺的延续本身不是目的,而能将其血脉注入新的肌体,保持一个独特的基因延续才是正道。丝罗材质是昂贵的,复制技术是新风格诞生的重要条件。但是,最为昂贵的还是与众不同的蕴含其间独特的、迷人的“艺术光韵”。

注释:

①后文简称《机械》。

②也即《太平御览》卷八一六引《晋令》记载的“七采绮”,及卷一四九、六九五、七〇七引《晋东宫旧事》中的“七采杯文绮”。

③根据《斜塘镇志》的记载可知该村即南施村,1949 年前属夏庄乡,后属斜塘乡,1994 年划入苏州工业园区规划区内开发建设。

④苏州还有一家机械化出产苏罗产品的工厂,主要大批量出口日本,现在也开始做国内市场。但是这只是“机器产品”,难说是“艺术品”,而周家明手工织机的出品给其增添“艺术光韵”价值提供了可能。手工与机器在此如何平衡,达到大众能接受的“艺术光韵”是一个颇有意味的课题。