肖邦夜曲的音乐风格分析

2020-09-22杨希童程桂林

杨希童 程桂林

摘 要:本文主要以肖邦夜曲为主线,结合肖邦不同时期创作的夜曲,分析肖邦在不同时期创作风格的变化。文章开头先介绍了肖邦的一生,从他生活的角度分析他不同时期创作音乐的心态变化。后又加入肖邦在不同时期创作的夜曲,观察肖邦创作心态的变化在音乐元素,音乐风格上的具体体现。

关键词:肖邦;夜曲;音乐风格

一、肖邦生涯

弗雷德里克肖邦(1810—1849),出生在波兰,他和许多著名的音乐家一样,从小就展现出极高的音乐天赋。7岁时便开始进行音乐创作,8岁登台进行音乐演出活动。后又进入艺术学校,在华沙音乐高等学校学习作曲技术以及音乐相关理论。19岁享誉整个欧洲,19岁起在欧洲进行了巡回演出活动。不幸的是由于战争的爆发,华沙起义失败后撤居华沙,定居于巴黎,继续在法国从事音乐的教学工作以及音乐创作工作。

肖邦在他短暂的一生中创作过200多部音乐作品,它们都极具浪漫主义的色彩且体裁众多,风格也各有不同。但是,他的作品都有着很强的个人特征。这些作品通常都以波兰的民间音乐作为基础进行创作。音乐作品的题材也都紧扣波兰当地人民的生活。肖邦创作的音乐曲调优美,感情细腻丰富。而又由于他的创作主要以钢琴曲为主,所以肖邦也被世人誉为“钢琴诗人”。

二、肖邦音乐创作时期

肖邦音乐创作的生涯在后人看来,主要分为了两个大的阶段,分别是华沙时期和巴黎时期。(也有人将其分为三个阶段,认为肖邦在由华沙去往巴黎途中所经历的时期应该为一个独立的创作阶段)肖邦出生于华沙,并在哪里生活了20年,这20年应该算是他这一生最幸福的时光。从他在这段时期所创作的作品中也可以看出,这段时期创作出的音乐作品大多表现了他的无忧无虑的生活以及浪漫主义情怀。同时他的创作又深受波兰民族音乐的影响,所以创作出的音乐又有着浓厚的波兰民族音乐的特征色彩。例如本文将会讲述的夜曲,其中“nocturne OP9 NO1,OP9 NO2”几部作品,都是在这个时期所创作,这些作品就体现出这种浪漫,平静的风格。到了1830年,华沙起义爆发。肖邦因此和他的家人从华沙离开,并前往巴黎居住。肖邦作为以为有着强烈爱国主义的音乐家,华沙起义的失败以及所导致的波兰沦陷都使他的心灵受到了非常强烈的打击,随之便表现到他的音乐创作特征当中。这个时期肖邦的创作多有巨大冲突以及悲剧性色彩,这也是体现出肖邦对祖国深切的热爱思恋以及亡国之恨。这一强烈的爱国主义色彩其实也成就了肖邦,这一时期算是肖邦创作的鼎盛时期,他创作艺术的高度成熟时期。例如夜曲“nocturne no.13 in c minor Op.48,no1”,这一首夜曲的曲风,题材就明显与本文之前提及的夜曲风格大相径庭,体现出肖邦不同创作时期的音乐风格。

三、肖邦夜曲风格

肖邦创作的众多体裁作品中,《夜曲》是最具特色的一类音乐。夜曲这种体裁并非肖邦首创,但肖邦却将夜曲这种体裁的艺术水准提升到一个新的高度。夜曲最早是19世纪初,爱尔兰音乐家菲尔德首创的一种钢琴曲体裁,主要是为了表现宁静夜晚的意境,以及描绘自然风光。夜曲一般旋律柔美并且抒情。肖邦在创作《夜曲》时,就是以菲尔德的夜曲体裁作为基础进行创作,尤其是早期,华沙时期的夜曲作品。并且充分发挥出自己的艺术创造力以及想象力,在音乐的各种要素中寻求的创新,从而完成了“nocturne OP9 NO1”“nocturne,OP9 NO2”等夜曲作品。这两部作品,情绪平缓,柔美。没有任何激烈的情绪。而在音乐要素中,又融入了很多浪漫主义色彩的元素。比如从作曲手法,和声肢体等角度上,这两部作品都运用到大量离调,以及变化和弦。这些都属于浪漫主义时期特有的音乐要素风格。这两部属于肖邦早期的夜曲的创作。肖邦一生创作过21首夜曲,这21首贯穿了他整个一生,也体现出肖邦从华沙时期到巴黎时期创作风格的变化。所以,肖邦在巴黎时期的夜曲,又融入了不同的情绪,例如“nocturne no.13 in c minorOp.48,no1”作品中,就出现了非常强烈的情绪对比,抒发了肖邦爱国主义激情和对祖国的思恋,这正是表现他强烈的民族意识和爱国思想的地方。

以下在结合几部具体作品来体会肖邦夜曲独特的风格特征。

“夜曲Op.1 5 NO.3”G小调,1831年创作,1834年1月出版。这首夜曲正是肖邦在巴黎时创作,也可以感受到从这首曲目开始,肖邦夜曲的创作风格明显发生变化,夜曲的风味少了一点,叙事曲的韵味多了一点。

这一首夜曲为慢板,3/4拍,单二部曲式,第一主题有痛心疾首意味,似乎呻吟,悲叹中的反抗发展到顶点才平静下来,优美的转调后出现幽静的钟声及安慰与希望的第二主题。肖邦在此曲草稿上注明:“在《哈姆莱特》上演之后”,但经过思考后他又抹掉了这句话,改写成“不!还是任意地去想像较好。”

乐曲第一段从缓缓的带有叹息、呻吟、叙述性的曲调开始,逐渐发展到激昂愤怒,大声疾呼的控诉和顶力的反抗。

这段高潮出现在A段的结束处,这里运用和声外音,#E、#G、#D都是外音,真正的主音是#F,而#F还处于后半拍上,这样运用和声的外音,使得作品的音响变得奇异,但是和声的功能性依然存在。乐曲达到了最高点并保持,在第80小节恢复平静,正如阿瑟爱德华兹在《旋律的美学基本规范》中所说的:“高潮在靠近旋律结束处出现这一规律在形形色色的自然和生理现象中都有证实:旋律线的这些特征——高潮只出现一次,它的位置靠近結束、处于一个较长的上升期和较短的下降期之间——似乎都能在音乐和艺术以外的物质和精神世界中找到根据。”其实在自然界中就有很多这样的例子,例如“打雷”,当暴风雨来临时,雷声会爆发一阵子,但过后又恢复了平静,所以用阿瑟 爱德华兹的这段话就是想证实一个好的作曲家就应该了解听众的心理和生理,这样才能创造出好的音乐作品。肖邦的夜曲就刚好做到了这一点。

立柱式的和弦连结像是在读悼词,唱赞歌,怀念心目中的英雄,颂扬为国难献身的亲人。此曲是没有再现段的二段体式,肖邦根据内容需要,打破常规,减掉了再现段。

这首夜曲和前几首相比,沙龙的气味不再有了,菲尔德的影响也减少了,乐曲表现的深刻构思的完美已超越了前三首,显示了肖邦创作的成熟。尼克斯说具有高度的独创性和诗一般的意境。

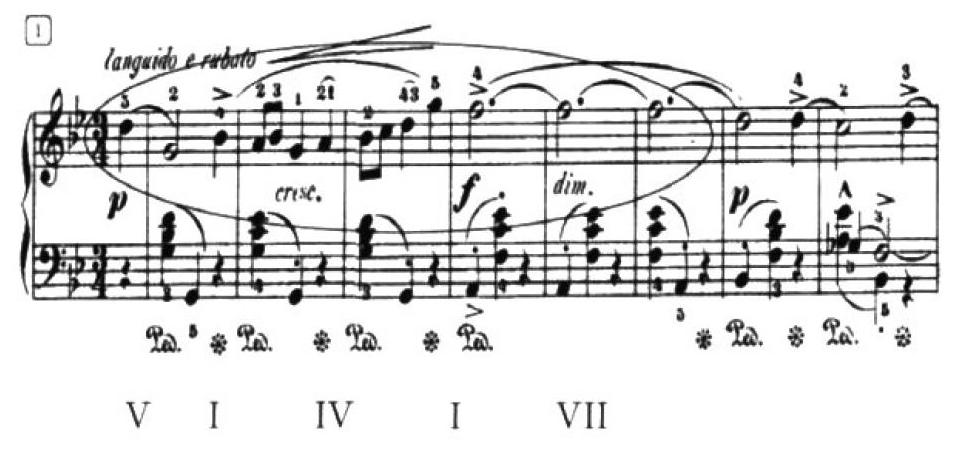

肖邦夜曲风格从这一首开始发生转变,直到“op48.no1”“op48.no2”时到达创作的鼎盛时期。例如“op48.no2”这首夜曲在第一乐段时主要运用一种宣告式的抒情旋律,体现夜曲这种体裁的风格。但是到了第二乐段,便风格一转,突然变化到富有强烈色彩的旋律,这种戏剧性的冲突正是肖邦在巴黎时期创作夜曲的一个典型特征。强烈的,富有戏剧性的对比,从多种音乐元素入手,进行多种的变化。伴奏部分连续的三连音,正是表现他内心的矛盾感。这样的创作手法正是为了抒发他的不安与悲愤,甚至是挣扎。同时也流露出对祖国沦陷的悲痛心里。这正是肖邦音乐走向成熟,抒情性,英雄性,悲剧性的结合产物,给人深层的震撼。第三乐段,这首夜曲变化再现,主题旋律变化性的重复。加入了许多装饰音,打破了第一乐段夜曲独特的宁静感,赋予了夜曲这个体裁新的生命力。而在速度方面,这首夜曲使用了“rubato”(自由速度)。这也是肖邦独创的一种演奏速度,在演奏时旋律速度自由,演奏者可根据体验的不同而采取适当的渐快或渐慢的处理,但总时间需与节拍吻合。

肖邦的夜曲集是贯穿他创作生涯的重要作品,他不仅仅让夜曲这种体裁的音乐作品更有生命力了,还根据这种体裁在音乐上做出了不断探索,赋予了音乐更多的形式与内涵。在他的手下,夜曲这种体裁成为浪漫主义时期的一种重要音乐体裁,也促进了浪漫主义时期钢琴艺术,甚至是音乐艺术的发展,在音乐史上产生的深远的影响。

参考文献

[1]路远.肖邦夜曲的艺术风格与感情特点——以降E大调为例[J].

[2]贾俊萍.肖邦夜曲的艺术风格和精神内涵探析——以《升C小调夜曲》为例[J].

本文为扬州大学2019年度专业学位研究生教学案例建设项目《音乐家与作品文献分析案例》的阶段性成果之一。