农民工等人员返乡创业现状与模式探索

2020-09-22闫华飞肖静

闫华飞 肖静

摘要:農民工等人员返乡创业已成为我国劳动力流动的新现象。农民工等人员返乡创业助推地区经济发展,有效契合国家精准贫困政策,是“乡村振兴”战略的重要抓手。为了解农民工等人员返乡创业的基本现状,围绕湖北省农民工等人员返乡创业现状进行问卷调查和实地调研。结果表明,返乡创业具有创业人员以35岁以下的中青年男性为主、产业分布以商业和与农业相关的服务业为主、创业区位集中在县域范围内、创业规模偏小、经营形式以个体经营为主以及创业绩效较好等特征;存在着资源少、规模小,融资难、融资贵,招工难、用工难,重“盆景”、轻“风景”等突出问题。针对有效纾解返乡创业的诸多难题,提出“合伙创业”与“村企共建”是乡村振兴战略下返乡创业的一种有效模式。

关键词:农民工;返乡创业;调查;模式;湖北省;村企共建

中图分类号: F249.27 文献标志码: A 文章编号:1002-1302(2020)15-0001-07

促进农民工等人员返乡创业是推动乡村振兴、助推精准扶贫、落实“三乡工程”、实现农业农村现代化的重要举措。自2015年6月国务院办公厅发布《关于支持农民工等人员返乡创业的意见》以来,连续4年,“中央一号”文件都明确提出,支持农民工返乡创业。“大力促进就地就近转移就业创业,支持农民工返乡创业”(2016年“中央一号”文件);“支持进城农民工返乡创业,带动现代农业和农村新产业新业态发展”(2017年“中央一号”文件);“实施乡村就业创业促进行动,服务乡村振兴事业”(2018年“中央一号”文件);“鼓励外出农民工、高校毕业生、退伍军人、城市各类人才返乡下乡创新创业”(2019年“中央一号”文件)。为贯彻落实中央精神,各地政府相继出台了一系列促进返乡创业的政策文件、实施意见、行动计划等,为农民工等人员返乡创业提供了政策指引。为进一步了解农民工等人员返乡创业现状、有针对性地支持促进农民工等人员返乡创业,本研究对湖北省农民工等人员返乡创业现状进行问卷调查和实地调研,共回收有效问卷 1 169份,实地调研湖北省黄冈市、孝感市、咸宁市、荆门市等4个地区共26家返乡创业企业以及5家相关政府部门。

1 农民工等人员返乡创业的基本特征

1.1 返乡创业人员的个体特征以35岁以下的中青年男性为主

从性别上看,据全球创业观察报告显示,在所有创业者中,男性创业者占2/3。性别差异对创业动机、创业规模、融资渠道等方面有显著性影响[1]。问卷调查结果显示,男性返乡创业人员占总人数的62.36%,女性占37.64%,男性返乡创业者占据大多数(表1),与全球创业观察报告结论基本类似。研究表明,男性和女性创业者在返乡创业意愿方面存在差异,受创业动机强度、家庭因素等影响,男性可能更愿意参与到返乡创业过程中;由于女性创业者偏向于建立较小的社会网络和女性社会网络,其返乡创业社会资源可能也较男性创业者少,这也可能制约着女性的创业决策[2]。

从年龄上看,创业者的年龄差异对创业意愿、风险偏好、创业能力、创业模式选择等方面都有重要影响[3]。年龄差异会显著影响创业者的学习能力和应用能力;而且,年龄差异与创业者的经验阅历、社会关系、资本积累等都有较大相关性,对返乡创业决策及创业成功都有显著影响。调查结果显示,25岁以下的返乡创业人员占54.75%;25~35岁的占21.30%;36~45岁的占13.17%;46~55岁的占7.87%;55岁以上创业者占2.91%(表1),呈现出随年龄增长,返乡创业人员的数量逐步递减的趋势。究其原因,目前农民工主要以第二代、第三代农民工为主,大多在35岁以下,这导致了返乡创业者主要以中青年人为主;年轻人更具有创新与创业精神,更愿意承担创业风险;身体条件、家庭支持等也是年轻人创业人数多的一个重要原因。

1.2 产业分布以商业及与农业相关的服务业为主

创业项目与创业者先前的职业有较强相关性。2008年,国务院农民工返乡创业问题研究课题组就对农民工返乡创业的行业分布进行了调查,发现农民工返乡后主要在种植养殖业、餐饮服务业、农村旅游业及服务业等领域进行创业[4]。从湖北省样本数据来看,返乡创业人员从事商业(超市批发、摊点零售、餐饮酒店等)的为27.72%,从事农业及农村服务业的为23.52%(表2)。由此可见,传统行业仍占多数,与10年前的调查基本类似。但由于时代变化,当前电商、“互联网+”等模式也成为农民工等人员返乡创业选择的一个新兴领域,约为14%。行业分布情况说明,农业及农村服务业、与农村农业相关的商业仍然是返乡创业人员主要选择的行业,主要是由农村农民的资源禀赋决定的,这些行业创业门槛相对较低,初始资金需求也相对较少。电商、“互联网+”等新业态也呈发展之势,返乡创业群体知识水平较高,在掌握一定专业技术和文化水平后往往倾向于技术水平较高的知识型行业,同时“互联网+”也为传统行业提供了新的发展空间。

在为什么选择该行业创业问题上,28.74%的创业者表示以前是从事该行业的,有前期经验,30.11%的创业者表示与先前工作单位有业务联系。表明58.85%的返乡创业项目与创业者先前工作或从事行业有着密切的联系(表3)。实地调研也发现,95%的被访谈者先前从事的职业与现在选择的返乡创业项目间有较大的相关性,大多从事着与先前职业相同或相似的工作,并且这类创业者的创业成功度更高,创业绩效更好。实证研究表明,创业行业与创业前从事行业的相关度通过了0.01水平的显著性检验,且系数为正,说明行业相关度越高,创业成功度越高[5]。行业相关度越高代表返乡创业者对该行业的发展和规律有充分的了解,具有充足的行业经验和丰富的行业资源,这无疑是返乡创业成功的重要条件。

1.3 在创业区位选择上

以乡村、乡镇(街道)和县城(含县级市)等县域范围为主,多为生存型创业。返乡创业区域的选择会影响到该区域的经济发展水平和就业状况,对创业项目本身的发展也有重要影响,适合的创业地域有助于创业项目的发展。问卷调查结果显示,30.45%的返乡创业者选择在乡镇(街道)创业;近26.69%的返乡创业者选择在县城(含县级市)创业;22.07%的人选择在本村创业;14.46%的人选择在地级市创业;相对来讲,只有6.33%的人选择在省会城市创业(图1)。返乡创业人员大多具有乡土情结,近80%的返乡创业者选择在本镇本村及当地县城创业。

根据创业动机的差异,创业可以分为生存型创业和机会型创业。王肖芳通过建立多项Logit模型,研究了创业区位对农民工创业动机的影响,发现创业区位与县城、乡镇距离越近,农民工返乡选择生存型创业的倾向越强[6]。样本数据表明,大多数返乡创业活动仍属于生存型创业,即创业往往是受生活所迫,在现有市场中捕捉机会,从事的是技术壁垒低、不需要很高技能的行业。在有关农民工等人员选择返乡创业的原因调查中,这一结论也得到了一定程度的佐证,该项调查数据显示,选择返乡创业前3位的原因分别是自主创业收入高,占34.73%;擺脱城市压抑氛围,返乡创业更自由,占32.51%;家庭因素,占31.99%。

1.4 自有资金和亲朋好友借贷是创业初始资金的主要来源

初始投资规模较小,创业经营形式以个体经营为主。在资金的来源上,43.80%的是自有资金,占多数;39.61%的依靠亲戚朋友借贷;选择政府政策性贷款和银行贷款的分别占36.87%、29.85%(图2)。由于创业资金可能有多个来源,本问项是一个多选项。但根据众数原理,仍能说明返乡创业者在资金来源问题上主要是来自于自有资金、亲朋好友借贷、依靠政策性贷款和银行贷款,也是创业者们筹措资金的一个重要途径。

在一定程度上,农民工等人员的创业能力和可持续发展水平可由返乡创业项目实体规模的大小来体现。初始投资和雇工数量是考察项目实体规模的2个基本维度[7]。在项目初始投资规模上,45.42%的创业者初始投资规模在10万元以内,29.34%的创业者在10万~50万元之间,约75.00%的创业者初始投资规模在50万元以下;投资在 500万元 以上的仅占3.59%。在当前员工数量上,56.63%的创业者员工规模在10人以内,约86%的创业者员工数量在100人以下,这与投资规模较小是一致的(表4)。

一般认为,企业经营模式有个体经营、私营企业、股份制、承包经营、租赁经营等几种基本形式。创业的经营形式主要反映了创业者在何种程度上能够向现代企业制度靠近,从而逐步摆脱小农经济的约束。从问卷数据来看,50.81%的创业者采取的是个体经营模式,大多是家庭经营,规模相对较小;私营企业占24.98%;股份制占14.54%(表5)。因此,返乡创业项目主要经营模式为个体经营、私营企业和股份制等3种形式,总体约占90.00%。国务院农民工返乡创业问题研究课题组2008年调研发现,68%的创业者选择了个体经营的经营模式。结果表明,10年来,返乡创业企业经营模式的改变并不明显,多数创业者依然选择个体经营,创业规模依然较小。

1.5 返乡创业项目的年产值、盈利额等绩效指标较好

返乡创业绩效可用年产值、盈利额等指标来衡量[8]。在年产值问项上,返乡创业项目大多在50万元以下,年产值在10万元以下的创业项目占39.26%;10万~50万元之间的占31.31%,合计占70.57%;年产值在50万元以上创业项目共占29.43%,其中,500万元以上的仅占3.51%(表6),与项目投资500万元以上的比例相当。表明返乡创业多以小微型项目为主,中大型创业项目较少。

农民工等人员在返乡创业过程中能否盈利以及盈利多少,决定着他们返乡创业的可持续性。而且,返乡创业项目的盈利状况具有明显的示范效应,盈利多则会吸引更多的人选择返乡创业。从调查数据来看,盈利50万元以下的创业项目占66.98%,其中10万元以下的占38.92%,10万~50万元的占28.06%;盈利在50万元以上的创业项目占23.0%;大致持平的占7.70%,亏损的占2.48%(表6)。由此可见,返乡创业者创业盈利不多,但基本处于盈利状态,亏损的创业者较少,这也从侧面反映了虽然盈利有限,但整体的返乡创业成功率较高。

1.6 创业者有较强的发展意愿

返乡创业项目发展目前处于什么阶段?是否具有发展的可持续性?这也是本调研希望弄清的问题。调研结果显示,58.77%的创业者表示目前创业处于创业初期,25.41%的处于成长期,成熟期的占12.75%,处于衰退期的有3.08%(图3)。表明返乡创业的创业项目大多处于创业初期或成长期,约占85%,这与2015年国务院颁布实施《关于支持农民工等人员返乡创业的意见》以来,掀起返乡创业热潮的大背景是一致的。

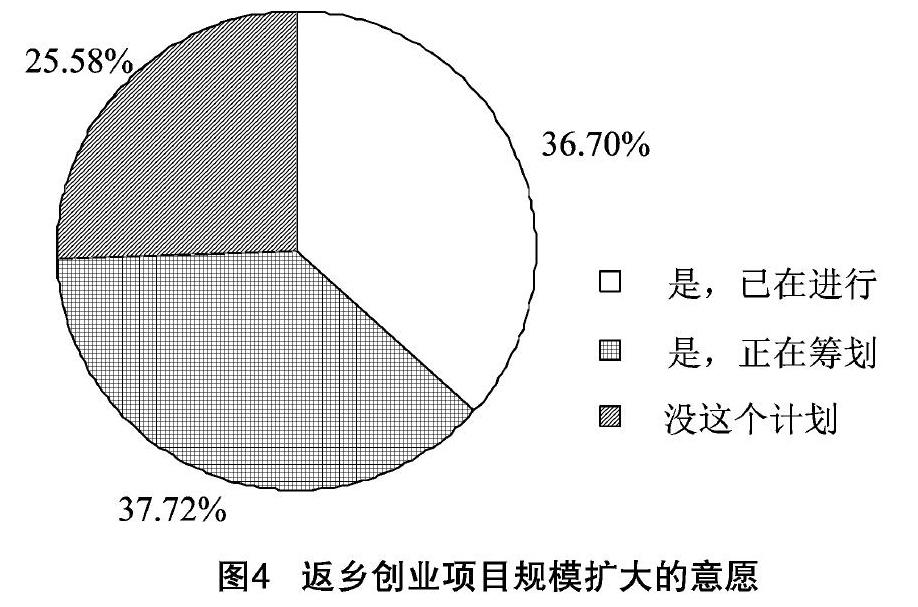

在创业项目规模扩大的意愿方面,有74.42%的创业者表示有扩大项目规模的计划,其中有36.70%的创业者已在具体实施过程中,25.58%的创业者暂时没有扩大项目规模的计划(图4)。这与目前创业者大多处于项目成长初期有密切关系,也再次佐证了返乡创业项目的经营状况总体良好,并且大多数有扩大规模的打算。

2 农民工等人员返乡创业面临的突出问题

返乡创业群体是乡村振兴的生力军。在中央和地方政府的大力支持下,各地返乡创业活动蓬勃发展,据农业农村部调查统计,2012—2015年,农民工返乡创业增长人数年均在10%以上,2015年达到450万人,2017年达到700万人,且返乡创业人数在持续增长。但也应看到,返乡创业大多以个体创业、草根创业为主,主体多、规模小、分散化的特征还很明显,与振兴乡村、带动脱贫的期待还有差距。通过对1 169份调查问卷的统计分析,以及对湖北省黄冈市、孝感市、咸宁市、荆门市等地政府主管部门和返乡创业项目的调研,发现农民工等人员返乡创业还面临着一些突出的共性问题。

2.1 资源少,规模小

因要素禀赋不足,以农民工、大学生、退役士兵等为主体的返乡创业人员掌握的人力、财力、物力等创业资源相对较少,所创项目规模不大,盈利能力不强,集聚程度不高,带动能力有限,还无法依靠自身力量抵御市场中不确定性的风险,容易导致创业失败。据1 169份有效问卷统计,返乡创业初始投资规模在50万元以下的占74.76%;创办项目年产值在 50万元 以下的占70.57%;用人规模在10人以下的占56.63%;盈利金额在10万元以下的占38.92%。

2.2 融资难,融资贵

由于返乡创业项目规模小、创业初期无盈利、发展前景不确定等特点,导致其信用度较低、投资风险较大,投资人不愿意涉足此类项目。并且,金融机构更倾向于为国有企业、大型企业提供支持,融资中“马太效应”明显,返乡创业融资仍然面临着“玻璃门”“弹簧门”。通过调研发现,40.89%的返乡创业人员面临着创业资金缺乏的困难,45.94%的返乡创业者希望政府能放宽贷款条件,提供金融支持。返乡创业融资难、融资贵具体表现为成本高,贷款需要强担保,甚至是高利率;门槛高,基本上都要求质押物,且比较认可不动产抵押;期限短,多为短期贷款,创业者须进行“调头”续贷;审批慢,审批程序多且复杂。

2.3 招工难,用工难

外出务工仍然是农民劳动就业的主要途径。农民工大量外流,导致农村空心化、老龄化、“三留守”问题日益突出,返乡创业面临着招不到人的窘境。这是所有26家实地调研企业面临的共性问题。即便降低用工标准招聘到“4050”人员,其家务、农务、隔代照看等干扰,使员工规范管理遭遇难题。另外,无论从经济发展水平、工作生活条件,还是从薪资待遇来看,相对于城市,农村就业包括小城镇对毕业大学生的吸引力不足。

2.4 重“盆景”,轻“风景”

“盆景”与“风景”本身并不矛盾,盆景多了自然就成了风景。目前返乡创业工作正处于“造盆景”的阶段,正须要通过典型示范,成就返乡创业的星火燎原之势。但调研发现,有关职能部门在返乡创业推进工作中,普遍存在“厚此薄彼”“抓大放小”等现象,对众多小微型返乡创业企业关注少,政策落实走样或不到位,挫伤了众多返乡小微创业者的积极性,不利于“风景”的形成。在返乡创业工作推进过程中,应坚持“厚此不薄彼”“抓大不放小”,既重“盆景”,也重“风景”。

3 农民工等人员返乡创业的模式探索:“合伙创业”与“村企共建” 受体制机制的深层次影响和返乡创业资源的短缺约束,农民工等人员返乡创业面临的突出问题在短时期内是难以彻底解决的,但即便如此,返乡创业者仍发挥聪明才智,主动积极作为,在相关政府部门的大力支持下,创造了返乡创业的“湖北实践”,涌现出诸如罗田县骆驼坳镇“燕儿谷样本”、京山市罗店镇“马岭模式”、钟祥市“彭墩模式”等一批返乡创业的成功典范,生动描绘着返乡创业的“湖北故事”。

3.1 农民工等人员返乡创业的典型模式

3.1.1 罗田县骆驼坳镇“燕儿谷样本” 燕儿谷所在的燕窝垸是国家贫困村。2011年,律师事务所高级合伙人徐志新怀揣回报家乡的梦想,返乡投资成立了湖北省燕儿谷生态观光农业有限公司,公司采用“公司+村集体+农户”的发展模式,村集体以荒废的橘子园、废弃小学的经营权作价入股;部分村民以承包经营权和少量资金入股;更多村民以土地流转获取租金,他还担任了贫困村的“第一书记”。目前,公司已发展为休闲旅游、健康养老、研学教育为一体的产业扶贫示范综合体,覆盖了燕窝垸等8个乡村,已实现土地流转280 hm2,建设完成建筑面积8 400 m2的养老公寓,种植各种观光植物和果木树木250多万株,年产有机粮食50 t,鲜鱼20 t,村企还联合对乡村进行了宜居美化。在短短6年多的时间里,国家贫困村变成了湖北省宜居村庄、湖北省文明单位,荒芜贫瘠的山岭建成了国家3A级景区,打造成了乡村振兴的“燕儿谷样本”。

3.1.2 京山市罗店镇“马岭模式” 马岭村地处京山市边缘地带,地理位置相对偏远,距城区约70 min车程。2012年4月,返乡能人张立等9人与当地村民,以土地和现金入股的形式组建成立了3家专业化经营公司,全面开始了返乡创业与农村新社区建设。2014年11月,张立全票当选为马岭村党支部书记。目前,公司实现年利润300多万元,固定资产由1 000万元增长到3 000万元,村集体经济收入由0增加到近40万元,村民人均纯收入由之前不足 6 000 元快速增长至30 000多元。在社会效应上,村民整体住上了楼房、连体别墅;农村休养所对老年人实行集中免费供养;村民获得股权分红收益;留村就业村民获标准工资发放。在产业选择上,确立了“5+2+1”的生态产业发展模式,即黑山羊养殖等5个农业项目、2个工业项目、1个健康产业园项目。在带动效应上,建立以马岭为中心,带动周边5个村联动发展的“1+5”村庄集群模式。马岭模式被誉为农民股东化、管理公司化、经营集约化、发展产业化、居住集中化和养老福利化的六化模式。

3.1.3 钟祥市“彭墩模式” 昔日的彭墩村落后、偏僻、贫困。2003年,通过开办餐饮掘到“第一桶金”的张德华,怀着带领家乡村民共同致富的梦想返乡发展种植养殖业。2008年,担任村党总支书记的张德华带领全村干部群众投入到乡村建设上来,并组建了彭墩科技集团有限公司,探索出迁村腾地、以企带村、村企共建的“彭墩模式”。用迁村腾地建设最美乡村。集中统一兴建小区和农民新居,2 200 多户村民住上了小别墅。用村企共建实现村民共同富裕。采取“公司+基地+农户”经营模式,带动农民调整产业结构,实现了村企、村民共同富裕。用“8020”模式加快土地健康流转。用20%的土地解决吃饭,80%的土地发展规模经济;20%的农民种田,80%的农民发展新产业。经过10多年的发展,全村已初步形成了智慧、佳利、柴湖三大农场;米业、奶业、酒业三大食品加工企业;农村旅游、农村电商、仓储物流三大板块的“大彭墩”产业格局,总资产达 13.9亿元,2017年實现营业收入8.5亿元,农民的人均年收入从过去的2 700元增长到如今的 35 000元。彭墩村先后获“全国生态文化村”“新农村建设示范村”等荣誉称号;村支部书记张德华被评为全国十大杰出村官、全国创业创新先进个人,获首届湖北改革奖,并当选第十二届全国人大代表。

通过对返乡创业成功典范的个体剖析和农民工等人员返乡创业实践的经验总结,结合返乡创业面临的突出难题,本研究认为“合伙创业”与“村企共建”是典型案例的突出特征,是乡村振兴战略下返乡创业的一种有效模式,能有效解决个体分散创业的诸多难题。

3.2 “合伙创业”与“村企共建”模式纾解返乡创业难题

新模式具有“融资”替代效应,能纾解“招工难、用工难”问题。通过返乡创业人员的带头投资,以及众多村民或村集体以资金、土地、技术、旧宅、设施设备等要素入股,实现返乡的“合伙创业”。该模式起到了一定的“融资”替代效应,弱化了创业融资困难的影响,增加了创业和项目前期发展的资本积累,有利于返乡创业的合作化、规模化、专业化。同时,也分散了个体出资的压力和承担的风险,调动了村民参与创业、投入劳力的积极性,真正形成了资产入股得股金,土地流转得租金,村民上班得薪金的利益共同体。

新模式降低了返乡创业的协调成本,有利于营造良好的创业生态。“村企共建”是在返乡创业项目与村集体互促、互建中形成的。该模式能破解返乡创业人员创业资源少、人生地不熟、协调成本高等难题。在村两委会的主动参与下,返乡创业人员能更好地协调同乡镇政府、村民之间的关系,创业程序履行更便捷,创业项目落地更容易。在土地流转和其他各种要素配置、使用过程中,有村两委会的居中调节,能够起到协调双方利益、化解矛盾的作用,各种返乡创业阻力在很大程度上能得以消除。在“村企共建”模式下,返乡创业所需要的基础设施,也可以纳入村集体建设规划中,合建共建,实现共赢。

新模式助力返乡创业项目做大做强,实现“独树成景”效果。一方面,“合伙创业”与“村企共建”能发挥模式优势,将城市工商资本与农村闲置资源融合一处,集聚发展,生产经营规模化、专业化,“一村一品”“一村多品”更可能实现,抗市场风险能力和持续经营能力更强,创业项目的生命周期更长。另一方面,由于新模式下的返乡创业集聚式发展,地域相对集中,政府公共服务、政策扶持、配套设施能做到精准投放,惠及效率更高,效果更好。同时,“项目+村集体+村民”的利益共同体模式,具有更好的辐射和带动效应,能承担起乡村振兴和精准扶贫的重大职责。“盆景”做大做强了,就变成了“风景”。

对于当地乡村来说,“合伙创业”“村企共建”实现了创业项目运营与农村发展的同步協调,改善了农村基础设施,提高了农民收入水平和生活条件,也促进了农业的转型升级和农村的全面发展。

3.3 “合伙创业”与“村企共建”模式的基本经验

政府的鼓励、支持、引导,是新模式顺利实施的前提。政府应以招商引资、“一号工程”的力度来推动新模式下返乡创业项目的落地生根,将其作为乡村振兴、产业精准扶贫、“三乡工程”的重要抓手;落实完善差别化的扶持性政策,着力从财政支持、减税降费、金融服务、土地流转等方面精准施策,助推创业成功。应建立全流程扶持政策,根据创业不同阶段,制定具体帮扶措施;将项目环境建设纳入乡村建设整体规划,重点从道路、水电气、网络、公共设施等方面,改善美化乡村面貌,为创业项目发展营造良好的软硬件环境。

利益联结,共创与共享,是新模式构建的机制保障。新模式在推进过程中,遇到的最大障碍可能是村集体或村民的不合作、不配合,解决问题的关键除了相关部门的宣传和引导外,还得靠利益驱动。人们对美好生活的向往从来没有改变过,村集体和村民在创业项目落地和发展过程中,融了资、入了股、租了地、出了力,理应分享返乡创业项目的发展成果。创业企业在促进自身发展的同时,本着契约精神和公平原则,应着力在村容村貌、基础设施、住房条件、养老福利、股权分红、吸纳就业、增加收入等方面有所作为,切实践行共创和共享理念,积极维护集体利益和村民利益,努力实现企业、村集体、村民的共进共赢。

以农业为主导但也不局限于农业,是新模式的产业担当。坚持农业发展为主导,充分发挥农业的多项功能,挖掘农业的多重价值,积极推进农业与二三产业融合,是新模式推行的一个基本路径。但也应注意到,不同地域、不同乡村具有异质性的资源禀赋,各个乡村、各地村民的发展阶段、技能素养也不尽相同,应积极引导适宜的第二、第三产业在农村的发展,根据各地实际,构建现代农村产业体系。鼓励乡村发挥自身优势,强化主导产业支撑,支持农业、工贸、休闲服务等专业化村庄发展[9]。近年来,在返乡创业企业家的带动下,通城的“手机小镇”、团风县的“钢构产业基地”、云梦县的“皮草产业园”、蕲春县的“中医药产业”等,都获得了蓬勃发展,有力推动了当地经济发展、农民增收和城乡一体化建设。

创新体制机制,实现“村企一体”,是新模式的演进方向。“村企共建”是村企互促的一个初始阶段,实现“村企一体”乃是实现合作共赢可持续的基本保障。“村企一体”在运营模式上,强调将农村土地、劳动力、自然优势与企业以股份、租赁的方式有机整合,实现“村企一体化运营”;在管理体制上采取“两块牌子,交叉任职”模式,通过法定程序企业领导参选村两委会成员,村两委会成员兼任企业领导,交叉任职,做到村企工作同步协调、同步开展、同步促进,实现“你中有我,我中有你”深度融合的管理格局。纵观中国十大名村,“华夏第一村”江苏华西村、“红色亿元村”河南南街村、以生态观光农业为特色的浙江滕头村等,无一不是“村企一体”的成功典范。在新模式不断推进过程中,随着企业、村集体、村民融合的不断深入,“村企一体”成为一种有效的发展路径。

参考文献:

[1]李 嘉,张 骁,杨 忠. 性别差异对创业的影响研究文献综述[J]. 科技进步与对策,2009,26(24):190-194.

[2]Aldrich C H,An Z G,Lee K,et al. Improved input representation for enhancement of neural network performance[C]//Internationnal Joint Corrference on Neural Net works,1989.

[3]Yli-Renko H,Autio E,Capital T S,et al. And the international growth of technology-based new firms[J]. International Business Review,2002,11(3):279-304.

[4]韩 俊,汪志宏,刘丹华,等. 农民工回乡创业现状与走势:对安徽、江西、河南三省的调查[J]. 改革,2008(11):15-30.

[5]李祖民,张忠梅. 返乡农民工创业成功度EHSP影响实证分析[J]. 统计与决策,2017(7):103-105.

[6]王肖芳. 创业区位影响农民工创业动机吗?——基于河南省379位返乡创业农民工的实证研究[J]. 经济经纬,2017,34(6):38-43.

[7]赵新浩. 农民工返乡创业调查与分析[J]. 学习论坛,2017,33(12):43-46.

[8]黄 洁,蔡根女,买忆媛. 农村微型企业:创业者社会资本和初创企业绩效[J]. 中国农村经济,2010(5):65-73.

[9]中华人民共和国农业农村部. 乡村振兴战略规划(2018—2022年)[EB/OL]. (2018-09-26)[2019-08-10]. http://www.moa.gov.cn/ztzl/xczx/xczxzlgh/201811/t20181129_6163953.htm.