阿克苏地区不同土地利用方式对土壤有机碳的影响

2020-09-22阿丽娅阿力木王卫霞

杨 光,阿丽娅·阿力木,王卫霞

(新疆农业大学林学与园艺学院/新疆教育厅干旱区林业生态与产业技术重点实验室,乌鲁木齐 830052)

0 引 言

【研究意义】土壤有机碳直接影响着土壤的物理化学及生物学特征,是土壤质量评价的重要指标之一,也是维持土壤生态系统碳平衡、功能稳定、健康与可持续的关键因素[1-3]。土壤有机碳是土壤生物地球化学碳循环的主要内容[4],土壤有机碳储量是有机碳的输入与损失之间平衡的结果[5]。土壤有机碳随土地利用改变而周转变化是引起全球气候和大气碳库变化的主要原因[6]。近年来,随着新疆特色林果产业的发展,在农业产业结构调整的过程中,多数农田被更替为果园和果农间作。研究阿克苏地区不同土地利用方式对土壤有机碳含量及碳储量的影响,对选择优化土地利用方式、提高该区土壤生产力和土地管理水平有重要意义。【前人研究进展】土地利用方式发生变化后会导致植被类型、土壤微生物以及土壤理化性质随之发生变化,影响输入土壤的有机质数量和有机质分解速率,进而对土壤有机碳含量和碳储量产生不同程度的影响[7-8]。有研究表明,林地转变为人工林或者农田会导致土壤有机碳库大量损失[9-11]。农用地转变为林地,土壤有机碳储量有增加的趋势[12]。土地利用方式不同导致土壤有机碳的变化,是引起土壤肥力变化的重要原因[13]。【本研究切入点】已有研究主要集中于森林生态系统与农田生态系统。果园作为一种重要的土地利用类型,其在区域生态环境保护和农村经济发展中占有重要地位。由于对果园产量及品质的追求,采用不同的土地管理模式,增加了果园生态系统碳循环研究的复杂性和不确定性[14-16],相关研究表明,果园生态系统比一年生草本作物具有更高的CO2固定量[17],因此,果园生态系统对经济发展、生态改善以及陆地生态系统中的碳循环与固定起到极为重要的作用[18]。【拟解决的关键问题】以新疆阿克苏地区单作小麦、枣麦间作、单作枣园、荒地单作枣园、撂荒地等5种典型的土地利用方式作为研究对象,采集样品测定不同土地利用方式的土壤有机碳指标。研究阿克苏地区不同土地利用方式对土壤有机碳含量及碳储量的影响。

1 材料与方法

1.1 材 料

野外调查研究区位于新疆阿克苏地区温宿县克孜勒镇。温宿县位于阿克苏地区西北部、天山中段的托木尔峰南麓,塔里木盆地北缘,地处E79°28′~81°30′,N40°52′~42°21′。属典型的温带大陆性气候,四季分明,昼夜温差大,且水热同季,光照充足,热量丰富。年均气温10℃,年均降水量65.4 mm。根据土壤普查资料显示,全县土壤分为10个土类,69个土种。全县耕地土层深厚,质地适中,有机质含量在1.5%以上的耕地占28.5%,有机质含量在1%~1.5%的耕地占43.5%,有机质含量在1%以下的耕地占28%[19]。

1.2 方 法

1.2.1 样地布设与土壤样品采集

2018年7~8月,采用典型样方法在阿克苏地区温宿县克孜勒镇设置样方进行调查。依据温宿县林业局和克孜勒镇林管站历史记载数据及走访调查结果,选取种植背景、管理水平和方式及土壤基本性状、理化性质等基本一致的单作小麦、枣麦间作、单作枣园、荒地单作枣园、撂荒地为研究对象,其中枣麦间作、单作枣园均为农田改建的枣园,荒地单作枣园为开荒种植的枣园,枣树树龄均为10年左右,以单作小麦和撂荒地作为对照样地。所有样地的水肥管理基本为1年4肥5水,即每年的发芽期、花期、结果期及果实膨大期分别施1次肥,以农家肥、磷酸二铵、尿素为主,每年灌水5次,荒地单作枣园由于沙地不耐旱,每年灌水约8次。

5种不同土地利用方式各选择3个作为试验的重复。在单作枣园的每个果园内选择6株具有代表性的果树,在树冠投影面距树干1 m处布设采样点,0~40 cm土层按10 cm 间隔采样,40~100 cm 土层按20 cm间隔采样。把同一个果园6个采样点上采集的土壤样品按照相同层次分别进行混合后作为处理的一个重复备用;在枣麦间作的每个间作园内选择6株具有代表性的果树,在树冠投影面距树干1 m处布设采样点,在间作的农作物行,以“S”形布点,0~40 cm土层按10 cm间隔采样,40~100 cm土层按20 cm间隔采样,把同一个间作园不同采样点上采集的土壤样品按照相同层次分别进行混合后作为处理的一个重复备用;在果园旁边选取具有常规管理模式的3块单作小麦的农田以及3块撂荒地,以“S”形布点,按相同土层采集土壤样品。与此同时用环刀采集原状土样测定土壤容重。将采集的土壤样品带回室内自然风干,研磨后过筛,测定土壤的基本理化性质、有机碳含量并估算碳储量。

1.2.2 土壤有机碳含量测定

土壤样品中有机碳含量的测定采用重铬酸钾-外加热法测定[20]。

1.2.3 土壤有机碳储量估算

不同土壤层次土壤有机碳储量S(g/cm2)采用以容重BD(g/cm3)、有机碳含量C(%)及土层厚度T(cm)进行计算,其计算公式为[21]:

S=BD×C×T.

1.3 数据处理

所有数据采用SPSS21.0和Excel 2016进行处理分析,不同土地利用方式之间及不同土层之间的土壤有机碳含量及碳储量的差异显著性采用一元方差及LSD多重比较进行分析。

2 结果与分析

2.1不同土地利用方式对土壤容重的影响

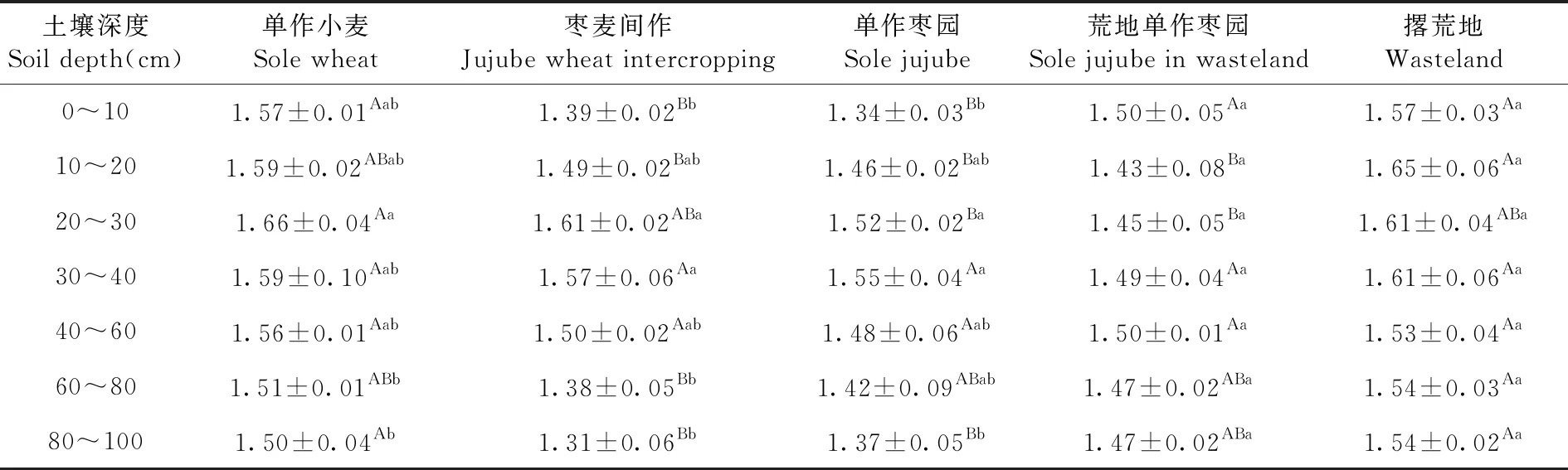

研究表明,不同土地利用方式下土壤容重总体上随着土壤深度的增加呈现出先增加后减小的变化趋势,即土壤表现为先紧实而后疏松的特点。

在0~10、10~20 cm土层中枣麦间作和单作枣园的土壤容重与其它3种土地利用类型之间存在显著差异(P<0.05), 20~30 cm土层单作小麦和单作枣园之间差异显著(P<0.05),30~40、40~60 cm土层不同土地利用方式间差异不显著,60~80 cm土层中枣麦间作与撂荒地之间具有显著差异(P<0.05),单作小麦、单作枣园和荒地单作枣园之间的土壤容重无显著差异,80~100 cm土层中枣麦间作、单作枣园与单作小麦、撂荒地之间有显著差异(P<0.05)。表1

表1 不同土地利用方式下土壤容重Table 1 Soil bulk density under different land use patterns (g/cm3)

Notes: The data are mean ± standard error. Different capital letters in the same line indicate that the soil bulk density of different land use patterns in the same soil depth is significantly different (P<0.05); Different lowercase letters in the same column indicate significant differences in soil bulk density at different soil depths in the same land use pattern (P<0.05),the same as below

2.2 不同土地利用方式对土壤有机碳含量影响

研究表明,不同土地利用方式下,土壤有机碳含量均随土壤深度的增加而下降,其中0~10 、10~20 cm土层有机碳含量显著高于20 cm以下土层(P<0.05)。在0~100 cm土层内,农田(单作小麦)土壤有机碳含量为1.48~5.74 g/kg,果园和果农间作园(单作枣园和枣麦间作)土壤有机碳含量为3.03~10.30 g/kg。由农田更替为果园及果农间作后,提高了各层土壤有机碳含量,其中0~40 cm土层各层土壤有机碳均显著提高(P<0.05)。在0~100 cm土层范围内,撂荒地土壤有机碳含量为0.23~1.57 g/kg,荒地改建为果园(荒地单作枣园)的土壤有机碳含量为0.75~4.17 g/kg。由荒地改建为果园后,各层土壤有机碳均有提高,其中0~10、10~20、20~30和60~80 cm土层提高显著(P<0.05),30~40、40~60和80~100 cm土层提高幅度不显著。不同土地利用方式下各土层土壤有机碳含量均表现为枣麦间作>单作枣园>单作小麦>荒地单作枣园>撂荒地,且土壤有机碳均主要富集在0~20 cm土层。表2

表2 不同土地利用方式下的土壤有机碳含量Table 2 Soil organic carbon content under different land use patterns(g/kg)

2.3 不同土地利用方式下土壤层有机碳储量及分配格局

研究表明,不同土地利用方式下0~40 cm土层有机碳储量大于40~100 cm土层,0~40和40~100 cm土层内,土壤有机碳储量随土壤深度的增加而减少。农田(单作小麦)土壤0~100 cm土层土壤有机碳储量为4.53~10.18 t/hm2,果园和果农间作园(单作枣园和枣麦间作)土壤0~100 cm土层土壤有机碳储量为7.10~14.31 t/hm2。由农田更替为果园及果农间作后,提高了各层土壤有机碳储量,其中0~10和10~20 cm土层土壤有机碳储量均显著提高(P<0.05)。在0~100 cm土层内,撂荒地土壤有机碳储量为0.72~2.47 t/hm2,荒地改建为果园(荒地单作枣园)的土壤有机碳储量为2.21~6.20 t/hm2。由荒地改建为果园后,各层土壤有机碳储量均有提高,其中0~10、10~20、20~30 cm土层提高显著(P<0.05)。不同土地利用方式下各土层土壤有机碳储量均表现为枣麦间作>单作枣园>单作小麦>荒地单作枣园>撂荒地,这和土壤有机碳含量变化趋势一致。图1

注:不同小写字母表示同一土壤深度不同土地利用方式的有机碳储量差异显著(P<0.05)

研究表明,计算不同土地利用方式下各土层有机碳储量占土壤0~100 cm土层总有机碳储量的百分比,根据计算结果进行分析。0~40 cm土层范围是土壤有机碳储量的主要土层(份额比均大于56.9% ),40~100 cm土层间差异不大。由农田或荒地更替为果园亦或果农间作后,0~40 cm土层有机碳储量的百分比占绝对优势。40~100 cm土层随土层深度的增加,土壤有机碳储量份额比逐渐降低。图2

图2 不同土地利用方式下各土层有机碳储量占土层总有机碳储量的比例Fig. 2 Proportion of soil organic carbon storage in each soil layer to total soil organic carbon storage

3 讨 论

土壤有机碳是反映土壤肥力及植被生产力的重要指标之一,也是制约土壤理化性质的关键因素,对实现土地可持续利用及土地生产力的保持起着重要的作用[22-23]。土壤有机碳随土地利用方式改变而变化,其含量主要取决于植物每年的归还量和分解速率[24],而地表枯枝落叶及细微根系的周转是土壤有机碳输入的主要途径[25]。

研究中,由农田更替为果园及果农间作后,提高了各层土壤有机碳含量,其中0~40 cm土层各层土壤有机碳含量均有显著提高(P<0.05),由荒地改建为果园后,0~30 cm土层各层及60~80 cm土层土壤有机碳含量均有显著提高(P<0.05)。不同土地利用方式下各土层土壤有机碳含量均表现为枣麦间作>单作枣园>单作小麦>荒地单作枣园>撂荒地。其原因一方面可能和农田与果园土壤施肥管理措施不同有关,另一方面可能与果园里果树的郁闭度及植被根系分布、根系分泌物有关。在果园及果农间作模式下,果树的郁闭度相对较高,从而使地表温度降低,保持了一定的土壤湿度和水分含量,导致土壤有机碳分解速率下降,促进了土壤有机碳的积累[26-27],另外,枣麦间作模式下,枣树可以从小麦作物根系分布范围以下的土层中吸收营养,将凋落物归还于表层土壤[28],而农田则由于耕作破坏土壤结构,增加了土壤碳库的矿化,加速了土壤有机碳的分解[29],同时由于枣麦间作模式比单一农田有更高的系统多样性,随着系统生物多样性的增加就有细根超产现象[30],在细根周转过程中会有更多的碳被积累在土壤中,再加上枣树的凋落物也会增加土壤碳的积累,这可能是农田向果农间作转变过程中土壤有机碳获得显著提高的主要原因[31]。另外,研究中撂荒地土质主要以沙壤土为主,由于沙地水土流失严重,植被覆盖率低以及草本植物细根的根系分布较浅,腐解转化快等原因[32],导致土壤表层有机质无法进行垂直渗透、积累,所以土壤有机碳含量少且上下土层差异小[33]。有研究表明,土壤粘土与粉沙颗粒对控制土壤有机碳含量起着重要作用[34],碳浓度随着粘土含量的增加而增加。荒地改建为果园是撂荒地沙壤土通过添加粘土改造土质后种植枣树,其大部分是沙壤土,含有一定量的粘土,对碳的保护能力较强,土壤有机碳含量自然较高。荒地单作枣园中种植的枣树起到了固沙的作用,保留了一部分水土,使地表枯枝落叶、植物根系残留物及根系分泌物所形成的有机碳进入土壤。

从垂直分布看,研究区域内5种土地利用方式下土壤有机碳含量均随着土壤深度的增加呈减少趋势,且土壤有机碳含量均主要富集在0~20 cm土层,这与房飞[35]、石宗琳[16]、李柳莹[36]以及张雪[37]等研究结果基本一致,其原因可能与人为耕作、根系分布和微生物活动有关[38],凋落物和植物残体在土壤表面形成腐殖质层,保持水土的同时,为微生物维系生命活动提供足够的能量,促进植被凋落物的分解和转化形成有机碳从而进入土壤表层,使表土层有机碳含量明显增高;而下层土壤有机碳的来源主要靠表层土壤有机碳向下迁移,使得土壤剖面中有机碳含量从上到下呈现逐渐减少的趋势[39]。

土地利用方式对土壤有机碳的影响也可以通过土壤有机碳储量来反映。土壤有机碳储量通常是输入到土壤中的有机物质与土壤微生物分解消耗的有机物之间的动态平衡[40-41]。一般情况下果园土壤有机碳储量大于农田土壤,这主要是由于常规耕作破坏了土壤结构,增加了土壤碳库的矿化,导致农田土壤有机碳库减少[42],而果园土壤相对农田土壤扰动较少,果园郁闭度较高,土壤温度比农田土壤低,有利于土壤有机碳的累积[43],另一方面果树属于多年生植物,植被覆盖度大,根系发达,根系分泌物质较多且周转较快[44-46]。不同土地利用方式下0~40 cm土层土壤有机碳储量占总碳储量的百分比占绝对优势,40~100 cm土层随土层深度的增加,土壤有机碳含量逐渐减少,所以土壤有机碳储量份额比也逐渐降低。

土地利用变化过程中,不同土地利用方式和管理措施对土壤有机碳的影响程度因气候、土壤、生物和土地管理措施的不同而存在较大的差异[7],正如与研究结果截然相反的结论:认为农田转化为果园降低了土壤有机碳含量[47],这些研究说明土地利用变化对土壤有机碳的影响过程和影响机制是非常复杂的,研究时既要充分考虑区域的差异性,还要考虑时间的尺度效应[48]。

4 结 论

阿克苏地区不同土地利用方式下,土壤有机碳含量范围0.23~10.30 g/kg,1 m深土层有机碳储量范围2.21~14.31 t/hm2,垂直分布看,0~40 cm土层是有机碳储存的主要土层(份额比大于56.9%),随深度增加而减少。农田转化为果园或果农间作及撂荒地改建为果园后,均有利于土壤有机碳含量的提高,其中0~30 cm土层各层土壤有机碳含量均有显著提高(P<0.05)。不同土地利用方式下各土层土壤有机碳含量及碳储量均表现为枣麦间作>单作枣园>单作小麦>荒地单作枣园>撂荒地。枣麦间作系统与其他土地利用方式相比均具有较高的固碳潜力。