国有资本收益上缴与企业内源融资

2020-09-21徐云

徐云

【摘要】2007年12月11日我国颁布《中央企业国有资本收益收取管理暂行办法》,规定相关中央企业按照规定比例上缴红利,结束了我国国有企业十多年不分红的历史。该办法实施十年多来,有效地降低了企业内部资金的冗余水平,但随着上缴比例的多次调升,持续低位水平运行的企业自有现金流可能会影响企业内源融资率。文章基于2004——2017年央企控股上市公司样本,分析了国有资本收益上缴制度对其内源融资率产生的影响。文章研究发现,国有资本收益上缴政策的实施及其上缴比例的提高,显著降低了企业的内部融资率。文章对于丰富和完善国有资本收益分配制度具有重要意义,丰富了国资收益上缴制度传导机制的解释框架。

【关键词】国有资本收益上缴制度;自由现金流;内源融资率

【中图分类号】F275

一、引言

国有企业在我国市场竞争中占据着重要地位,行业分布也几乎涉及我国国民经济的方方面面。根据财政部最新数据显示,截至2018年12月末,全国国有及国有控股企业资产累计达到178.8万亿元。其中,仅2018年创造的利润总额高达3.39万亿元。但由于历史原因,中央和地方政府大多没有从其监管的国企中获得红利,国有企业将大量的利润留存在其企业内部。因此,为了改变国有企业不向国家出资人分红这一现状,从2007年起,国有资产监督管理委员会(即“国资委”)多次会同财政部发布文件,要求其下属监管企业上缴国有资本收益,并对征收范围及上缴比例进行明确规定。

值得注意的是,已有文献从代理理论出发,对收益分配制度的治理效益和经济后果的研究结论比较集中并已基本达成共识,但具体到国有资本收益上缴制度而言,目前的研究体系尚未完全建立。当前,随着该政策的深入实施和不断发展,对于国有资本收益上缴制度的内涵、编制主体、体系框架的理论研究已相对丰富(刘永泽、陈艳利,2005;陈艳利,2008),相关研究已经从理论探讨逐渐集中到政策实施的效率效果的检验阶段。匡贤明、梅东海(2011)从公共服务短缺时代的现实背景出发,认为国企分红的思路应当先测算国有企业应达到的分红总量,再倒算出合理的分红比例;何玉润、王茂林(2012)以国有资本收益上缴制度实施为背景,利用中央企业集团公司与控股上市公司上缴国有资本收益的相关数据,分析了上缴制度中的现存问题及其形成原因,认为我国国家出资人的收益权在一定程度上得到了肯定,但是收益权的实现依旧有待加强和改进;钱雪松、孔东民(2012)构建了国企分红的代理模型,认为强制分红减少了国企管理者控制的自由现金流量;邵学峰、李翔宇(2015)则针对我国资源型国有企业的利润上缴制度进行深入研究,认为其缺乏差异化,不能够激发企业创新,而应兼顾财政政策绩效和股东财富最大化,加强资源型国有企业利润上缴制度。

通过对上述有关文献的分析,可以直接感受到国有资本收益上缴政策的实施显著降低了企业内部的自有现金流量,限制了管理层可用自由现金流的水平,从而在一定程度上抑制了管理层谋求自身私人利益的现象。考虑到内部现金流存量是企业内源融资的主要来源(付文林和赵永辉,2014),大量现金流出中央企业可能会影响其内源融资能力。内源融资资金来源于企业内部财富的历史积累,具有速度快、交易成本低、使用相对自由等优势(魏春燕等,2011),是企业的一个重要融资渠道。但目前尚未有文献就国资收益上缴对内源融资率产生的影响进行研究,且制度效率是衡量和评价国有资本收益上缴制度经济后果的基本维度之一。因此,本文选择以企业内源融资率这一视角探讨国有资本收益上缴政策的制度效率和实施效果,运用自由现金流理论对其进行分析,以期对规范和完善我國国有企业收益分配制度提出相关建议。

二、理论分析与研究假设

国有企业收益的分配问题一直是国企改革过程中关注的重点问题,国有资本收益上缴制度的实施也不例外,推行该政策的意图之一便是通过向国有企业收取国有资本收益,以强制性分红的形式来提高国有资本向国家上缴收益的分配比例,以期进一步改革现有的国有资本收益分配制度。而企业的现金分红对于改善其内部资金冗余的积极作用目前已经得到了学术界的普遍认可和证实,Jensen(1986)研究表明合理的现金股利政策能够有效调控企业内部资金数量,能够抑制经理人滥用受监督程度低的内部自由现金流量进行过度投资的行为;魏明海和柳建华(2007)利用我国上市公司数据进行实证分析,同样也论证了现金股利政策的实施将显著降低企业内部自由现金流;同样,作为一项强制性分红政策,国有资本收益上缴政策的实施能够有效降低企业内部的自由现金流(张建华、王君彩,2011;王佳杰等,2014;钱雪松、孔东民,2012)。

从政策内容来看,国有资本收益上缴政策不仅大幅降低了央企控股上市公司内部的自由现金流水平,而且显著降低了企业的留存收益。而企业的内源融资主要由其内部留存收益和固定资产折旧组成(李斌、孙月静,2013),考虑到内源融资是企业生存与发展不可或缺的重要组成部分,如较高的内源融资率水平有助于提高企业创新水平(徐欣、唐清泉,2010;李汇东等,2013),改善企业并购绩效(张自巧,2014),维持和提高企业绩效(李永壮等,2015)。本文认为有必要就国有资本收益上缴政策的实施对企业内源融资率产生的影响进行研究。因此,基于既有文献的研究基础,我们可以尝试推断,国有资本收益上缴这一强制性分红政策的实施,尤其是其利润上缴比例的逐渐提高,将在一定程度上导致企业的内源融资率下降。基于上述考虑,我们提出本文的假设:

H1:国有资本收益上缴政策的实施会降低企业的内源融资率,且国有资本收益上缴比例越高,其内源融资率越低。

三、研究设计

(一)样本选择

选取我国2004—2017年所有沪深A股上市中央国有企业作为研究样本。上市公司的直接控股股东名称或实际控制人名称为中央国有企业,则确认为由中央国有企业直接或间接控股的上市公司。由于《中央企业国有资本收益收取管理暂行办法》颁布于2007年,因此选择2004年作为样本期间的起始年份以便对该制度颁布之前三年的情况与颁布之后做对比。在此基础上,对研究样本进行以下处理:(1)剔除金融行业公司的观测值。2018年7月8日,中共中央、国务院印发《关于完善国有金融资本管理的指导意见》,指出要合理确定国有金融机构利润上缴比例。在此之前,关于金融性国有资本收益提取比例的政策规定处于空白。(2)剔除存在数据缺失的观测值,最终得到4019个观测值。其他数据来自于CSMAR数据库。为消除极端值影响,对所有连续变量进行上下各1%水平上的Winsorize处理。

(二)变量定义

1.被解释变量

内源融资率IFA:本文参照李斌和孙月静(2013)的做法,用“(未分配利润+盈余公积+折旧)/总资产”来衡量内源融资率。

2.解释变量

国有资本收益上缴制度FORCE:本文根据有关国有资本收益上缴政策的文件设置了两个指标来反映国有资本收益上缴制度的实施情况。财政部及国资委联合颁布的《中央企业国有资本收益收取管理暂行办法》(2007)、《关于完善中央国有资本经营预算有关事项的通知》(2010)以及《关于进一步提高中央企业国有资本收益收取比例的通知》(2014)等文件中对于需要上缴利润的中央企业名单以及其需要上缴利润的年份及上缴比例有所规定。因此,本文设置的第一个变量为FORCE1,用来表示某年度某上市公司是否为需要上缴利润的中央企业,如果是则为1,否则为0;FORCE2用来表示某年度某上市公司在上述文件中所规定需要上缴利润的比例。

3.控制变量

SIZE为企业规模,用期末公司总资产的自然对数表示;ROA为盈利能力,用总资产净利润率表示,即净利润/总资产;LEV为负债比率,即总负债/总资产;RISK为企业风险,用年化股票收益波动率表示;FIRST为大股东占比,用第一大股东持股比例表示;AGE为上市年限,用当年年度减去企业上市年度表示;TANGLE为有形资产比率,用固定资产总额/总资产表示。以上变量具体说明见表1。

(三)模型设计

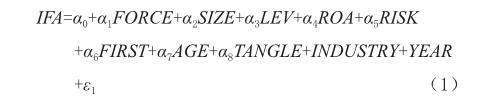

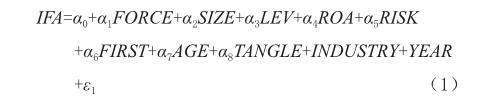

为了对文中假设进行检验,本文构建模型(1)进行多元回归检验:

模型(1)中IFA代表的是企业的内源融资率,FORCE表示解释变量国有资本收益上缴制度的实施,其包含两个指标即FORCE1和FORCE2,分别表示的是该企业是否需要进行国有资本收益上缴及其上缴比例。其他控制变量(Controls Variables)如上文所述。此外,模型中还加入了年度哑变量(YEAR)和行业哑变量(INDUSTRY)以控制年度和行业固定效应。

在模型(1)中,若FORCE的系数显著为负,则表示国有资本收益上缴政策的实施及其上缴比例的提高显著降低了企业的内源融资率。

四、实证结果分析

(一)描述性统计结果及分析

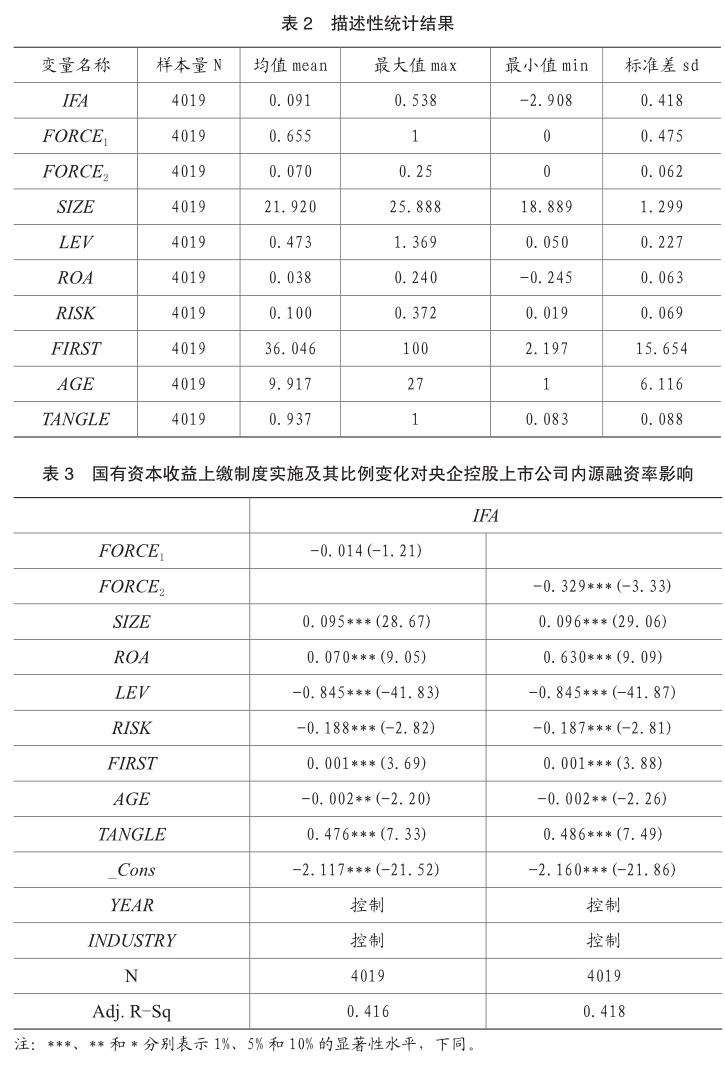

表2是相關变量的描述性统计结果。其中,我国央企控股上市公司的内源融资率最大值是0.538,最小值约为-2.908,均值为0.091,标准差为0.418,这表明企业间内源融资率差异较大,与李斌和孙月静(2013)的数据结果相近。FORCE1均值为0.655,表明央企控股上市公司中有约65%的企业受到该项制度的影响。FORCE2均值为0.070,最高利润上缴比例为25%,最小值为0。控制变量方面,企业规模的均值为21.920,稍高于所有上市公司的平均值;资产负债率、资产收益率、大股东占比等变量的最小值与最大值相差较大,这里不一一赘述。

(二)假设检验

1.国有资本收益上缴制度实施及其上缴比例与央企控股上市公司内源融资率关系检验

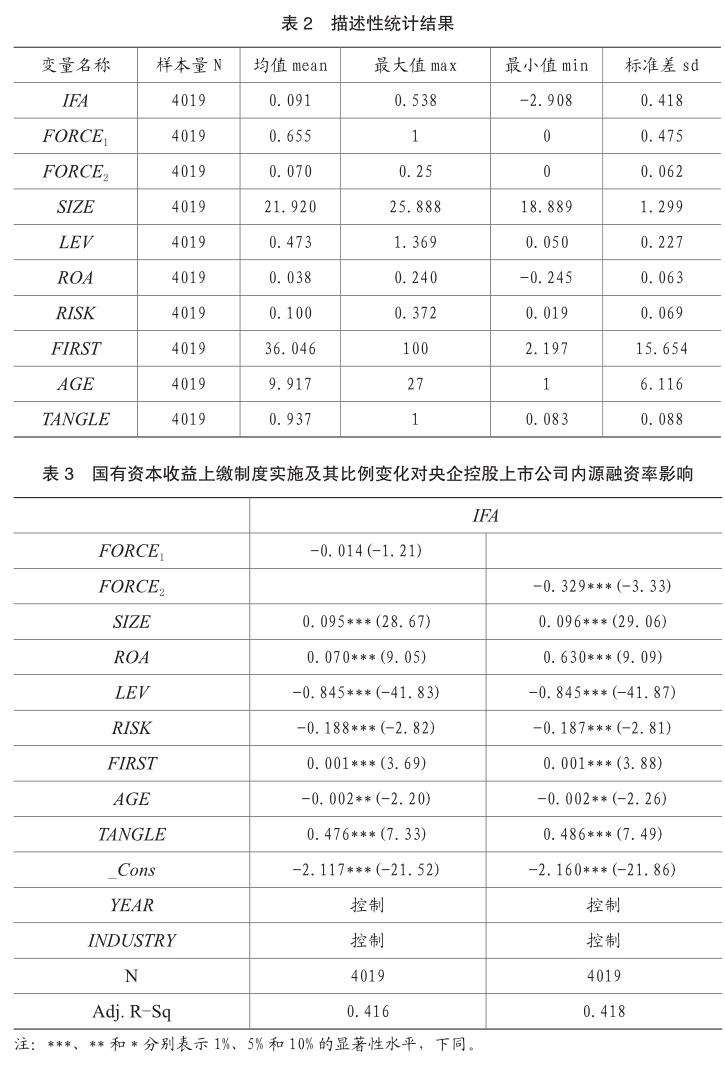

表3列示了国有资本收益上缴制度实施变量FORCE1和上缴比例变量FORCE2在控制年度和行业哑变量情况下利用模型(1)进行检验的回归结果。结果显示,FORCE1的系数为-0.014,不具有明显的显著性,而FORCE2的系数为-0.329,在1%的水平下显著为负,这说明国有资本收益上缴制度的实施与央企控股上市公司的内源融资率存在负向关系,但在统计水平并不显著,而随着国资收益上缴比例的逐渐提高,两者之间的系数显著上升且具有较强的统计意义,即参与执行国有资本收益上缴制度的企业在进行执行现金分红的过程中显著降低了其内源融资率。除此之外,控制变量方面,企业规模、资产收益率等与企业的内源融资率显著正相关,即随着企业规模扩大、资产收益率上升,企业的内源融资率显著上升;而资产负债率与企业风险等变量与其内源融资率显著负相关,即随着企业资产负债率上升、企业风险增大时,其内源融资率显著下降。综上所述,以上的回归结果支持了本文的假设。

(三)稳健性检验

1.替换内源融资率指标

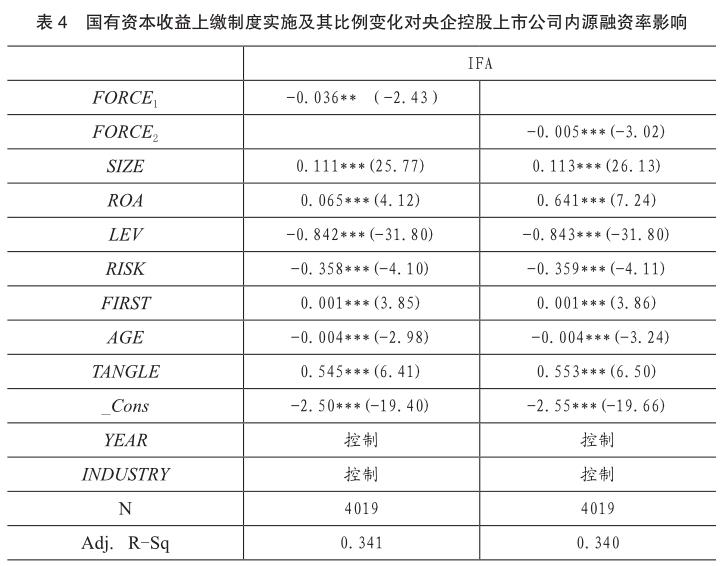

为了增强本文结论的稳健性,笔者参照李永壮等(2015)的研究,从企业内部现金流的角度来考虑,剔除固定资产折旧,固定资产折旧只是一种会计处理方法,没有对企业的现金流产生直接影响,即用“(盈余公积+未分配利润)/总资产”指标来度量企业的内源融资率,对原假设进行再次检验,回归结果如表4所示,随着国有资本收益上缴政策的实施和上缴比例的不断提高,央企控股上市公司的内源融资率显著下降,再次证明原假设成立。

2.内生性问题

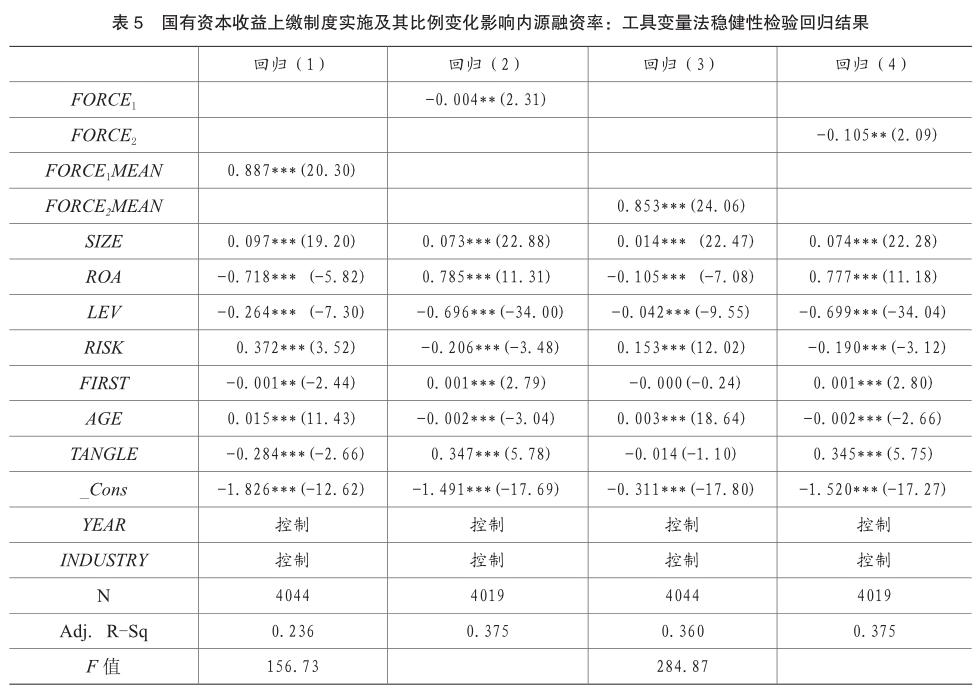

为了增强本文结论的稳健性,笔者对可能存在的内生性问题进行检验。就内生性问题而言,由于本文的解释变量是宏观政策层面的变量,被解释变量是微观企业层面的变量,属于宏观层面的制度因素对于企业微观行为产生的影响,不存在逆向因果关系,所以其面临的内生性问题可能存在遗漏重要变量情况。具体而言,为了克服可能存在的遗漏变量偏差,本文拟采用“非同一地区的同行业其他公司的上缴比例平均数(FORCE1MEAN和FORCE2MEAN)”作为工具变量法对前文假设进行再次检验,回归结果如表5所示,其中回归(1)和回归(3)为一阶段回归结果,回归(2)和回归(4)为二阶段回归结果。由表5可知,一阶段回归结果中工具变量系数分别为0.887和0.853,且均在1%的水平上显著,说明工具变量与自变量显著正相关,同时说明了工具变量的合理性;二阶段自变量回归系数分别为-0.004和-0.105,且均具有较高的显著性,说明在降低内生性后继续提高收益上缴比例会显著降低企业的内源融资率。以上结果说明原假设结论在运用工具变量法考虑内生性问题后仍然成立。

为了进一步确认该工具变量的有效性, 本文进行了以下两项检验:一是检验这一排他工具变量是否与回归变量(中央企业收益上缴比例)相关,通过2SLS一阶段回归结果判断。如表5第(1)列和第(3)列所示,本文选取的工具变量和解释变量的相关系数近0.9且十分显著,可认为该工具变量满足相关性要求;二是,若该工具变量与回归变量存在弱相关,则基于工具变量所做的估计将是无效的,对此可通过F统计量加以判断。如表5中所示,F统计量均大于10,根据Staiger and Stock(1997)的标准,该工具变量不存在弱相关问题。

五、结论与政策建议

本文基于2004—2017年我国央企控股上市公司样本,基于自由代理理论进行理论分析,从企业的内源融资视角出发,对国有资本收益上缴制度的实施情况进行考察。研究发现,国有资本收益上缴政策的实施及其上缴比例的提高,在有效降低企业冗余资金的同时,也显著降低了其内源融资率。

国有资本收益上缴政策以其政策强制执行力在实践上极大地支持了国有企业与政府部门利益分配关系的调整和完善,具有积极作用。但在政策执行过程中,要注意由于上缴比例不断攀升造成的国有企业内源融资渠道阻塞问题,这可能对国有企业的长期发展产生负面影响。因此,本文认为在国有资本收益上缴政策的实施过程中,应高度重视上缴比例的确定对于企业内部资金造成的影响,防止危及企业内源融资渠道。

主要参考文献:

[1]刘永泽,陈艳利.国有资本预算的编制系统[J].经济研究参考,2005,(71):14-15.

[2]陈艳利.国有资本经营预算制度的构建:体系框架与难点解析[J].财政研究,2008,(10):24-27.

[3]匡贤明,梅东海. 公共产品短缺时代国有企业合理分红比例研究[J]. 中南财经政法大学学报,2011,(04):46-52.

[4]何玉润,王茂林.国有资本收益权的保障:现实问题和监管策略[J]. 会计与经济研究,2012,(06):19-24.

[5]钱雪松,孔东民.内部人控制、国企分红机制安排和政府收入[J]. 经济评论,2012,(06):15-24+64.

[6]邵学峰,李翔宇.我国资源型国有企业利润上缴问题及制度重构探析[J]. 经济纵横,2015,(05):16-20.

[7]付文林,赵永辉. 税收激励、现金流与企业投资结构偏向[J]. 经济研究,2014,49(05):19-33.

[8]魏春燕,王文忠,段超.兵團上市公司内源融资分析[J].石河子大学学报(哲学社会科学版),2011,25(01):21-24.

[9]Jensen M. Agency Cost of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers [J]. American Economic Review, 1986, 76(2):323-329.

[10]魏明海,柳建华.国企分红、治理因素与过度投资[J].管理世界,2007,(04):88-95.

[11]张建华,王君彩. 国企分红、国企绩效与过度投资:实证检验——基于国有资本金预算新政前后的对比分析[J].中央财经大学学报,2011,(08):66-69.

[12]王佳杰,童锦治,李星.国企分红、过度投资与国有资本经营预算制度的有效性[J]. 经济学动态,2014,(08):70-77.

[13]李斌,孙月静.中国上市公司融资方式影响因素的实证研究[J].中国软科学,2013,(07):122-131.

[14]徐欣,唐清泉.财务分析师跟踪与企业R&D活动——来自中国证券市场的研究[J]. 金融研究,2010,(12):173-189.

[15]李汇东,唐跃军,左晶晶.用自己的钱还是用别人的钱创新 ——基于中国上市公司融资结构与公司创新的研究[J].金融研究,2013,(02):170-183.

[16]张自巧.内源融资能力、公司治理质量与并购绩效[J].财经问题研究,2014,(06):51-56.

[17]李永壮,张博,夏鸿义.领导者过度自信、公司债务融资偏好与企业绩效[J].中央财经大学学报,2014,(06):89-96.

[18]Staiger, D. and Stock, J.H.Instrumental Variables Regression with Weak Instruments. Econometrica, 1997, 65:557-586.