石臼坨凸起F 油田混积岩孔隙结构及酸化潜力

2020-09-19肖大坤范洪军胡晓庆张宇焜

肖大坤,范洪军,王 晖,胡晓庆,牛 涛,张宇焜,陈 飞

(中海油研究总院,北京 100028)

混积岩是介于陆源碎屑岩与碳酸盐岩之间的一种过渡岩石类型,陆源碎屑与碳酸盐之间相对占比情况决定了混积岩的细分岩石类型[1,2]。由于占比区间范围大,导致同一套混积岩往往发育多种岩石类型,不同岩性储层的储集空间及孔隙结构具备明显的差异[3-6]。混积岩成因机制包括事件突变沉积、相缘渐变沉积、原地沉积、侵蚀再沉积或喀斯特穿插再沉积等类型,沉积环境普遍表现出水动力不稳定、沉积相带变化快的特点,这导致在以混积岩储层为主的油气藏内,不同构造部位、不同相带位置的开发井的生产情况往往差异较大。

对于低渗、特低渗的混积岩含油气储层来说,提高单井产能往往需要采取酸化或酸压等增产措施[7,8]。储层接受改造的潜力,取决于其岩石组分、储集空间特征及孔隙结构特征等,是决定各类增产措施实施效果的基础。一般来说,碳酸盐矿物组分占比越高的混积岩,可酸化改造的潜力越大,反之越小。开展以储层孔隙结构特征分析为主的单井综合评价,明确优势酸化改造层段,是确保酸化作业成功实施的关键,本次针对石臼坨凸起北带的F 油田沙一二段混积岩含油储层开展孔隙结构特征分类,评价不同类型储层的酸化潜力,为开展储层改造奠定基础。

1 研究区概况

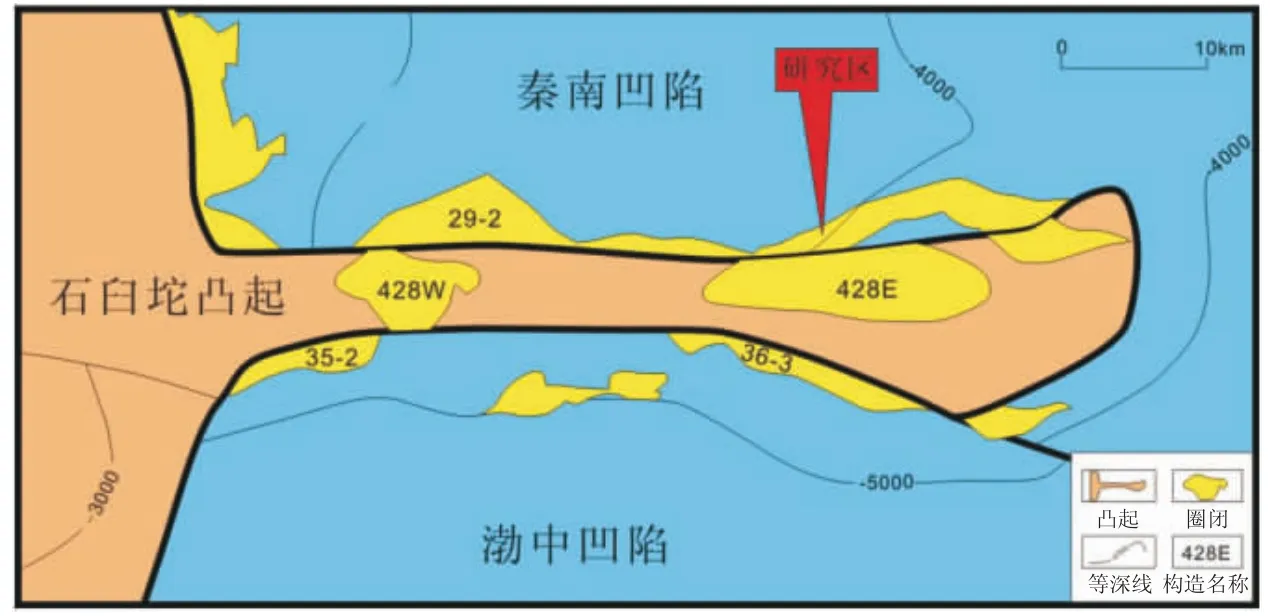

F 油田处于石臼坨凸起北侧的边界断裂下降盘断坡带上,构造特征表现为受控于东倾末端边界断裂的断鼻构造(见图1)。主力含油层系沙一二段以扇三角洲沉积为主,后期发育混积滩沉积,形成巨厚、岩性多样的混积岩储层。物性呈低孔、特低渗特征。目前,已钻探井的沙一二段储层经酸化后获得高产油流,为了确保开发井酸化效果,亟需从储层微观特征方面深入分析影响酸化效果的地质因素,为后续作业实施提供地质支持。

图1 石臼坨凸起东段研究区构造位置Fig.1 Location of study area structure,eastern Shijiutuo uplift

2 储层微观特征

通过岩心观察、薄片鉴定、X 衍射、扫描电镜及阴极发光资料分析,一方面,对F 油田沙一二段开展储层岩石学分析,厘定储层岩石类型及矿物组分特征,另一方面,结合压汞及核磁共振测井资料,明确储集空间特征并划分孔隙结构类型。

2.1 岩性及矿物组分特征

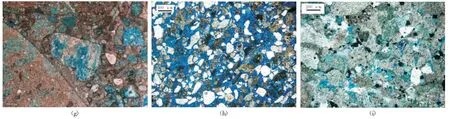

通过岩心观察、薄片鉴定,结合全岩矿物分析,F油田沙一二段共识别出鲕粒白云岩、白云质砂岩、生物白云岩、凝灰质砂砾岩、砂岩和灰质砂岩等岩石类型(见表1)。

鲕粒白云岩,矿物组分以白云石为主,含量超过60 %,其次为石英、长石与黏土矿物,含有少量方解石。具有典型的粒屑结构,鲕粒是最主要的粒屑,大小为0.25 mm~0.50 mm,大部分为薄皮鲕,鲕心成分多样,既有石英、斜长石、钾长石及各种岩屑等陆源碎屑,也有生物介壳碎片,甚至火山碎屑颗粒。部分鲕心溶蚀后被次生高岭石充填。杂基含量较少,鲕粒之间多为白云石胶结,部分被方解石胶结。白云质鲕圈及胶结物具有隐-显微晶结构,在阴极发光图像上多呈暗红色。

表1 岩石组分特征及典型镜下薄片Tab.1 Lithological components and typical thin section images

生物白云岩,矿物组分主要为白云石,含量超过70 %,呈显微晶结构,石英、长石等矿物组分在20 %以下。具有生物格架结构,生物碎屑主要包括介形虫及螺。陆源碎屑成分主要为中酸性火成岩岩屑及少量石英,大部分作为表鲕粒鲕心。粒屑间孔隙、生物体腔孔以及鲕粒腔内多为白云石胶结充填,部分鲕粒腔内为高岭石充填,在阴极发光图像上表现为靛蓝色特征。

白云质砂岩、白云质砂砾岩的矿物组分与鲕粒白云岩相近,其中白云石组分约占60 %,石英、长石组分约30 %。碎屑颗粒包括石英、长石及大量中酸性火成岩岩屑,呈中砂或粗砂结构,此外,含有少量介形虫、螺等生物碎屑。胶结类型以白云质胶结为主,含少量方解石胶结。白云质胶结物具有显微-隐晶结构,呈马牙状、栉壳状分布在碎屑颗粒表面,似表鲕圈,胶结类型以孔隙胶结为主。粒间残余孔隙主要充填黏土矿物。

凝灰质砂岩、凝灰质砂砾岩矿物组分以石英、长石及黏土矿物为主,碳酸盐矿物含量较少。碎屑颗粒包括石英、长石等陆源碎屑以及少量玻屑、晶屑,呈不等粒结构,分选差,磨圆中等。杂基含量高,主要为黏土矿物及凝灰质,在阴极发光图像上呈靛蓝色斑块状、星点状分布。胶结类型为碳酸盐胶结,白云石不仅起胶结作用,还普遍交代岩屑、长石等碎屑,在阴极发光图像上呈暗红色。

砂岩、砂砾岩,矿物组分包括石英、钾长石、斜长石、黏土矿物及碳酸盐矿物。碎屑颗粒呈不等粒结构,分选较差,磨圆中等。杂基含量高,胶结类型主要为白云质胶结,白云石呈隐晶质结构,局部见少量方解石胶结。阴极发光图像下,石英及石英岩岩屑发蓝紫色光,钾长石发亮蓝色光,斜长石发蓝色光,岩屑内部矿物呈星点状发光,高岭石发靛蓝色光,方解石发黄色光,铁白云石发浅暗红色光。

灰质砂岩,矿物组分中除石英、长石等矿物外,碳酸盐矿物所占比例较大,高达55 %,其中方解石含量占36 %。碎屑颗粒分选中等,呈细砂质、粉砂质结构。长石及部分岩屑高岭土化严重,在阴极发光图像中显示靛蓝色。杂基含量约8 %,胶结类型以灰质胶结为主,阴极发光图像中呈黄色。

2.2 储集空间类型及特征

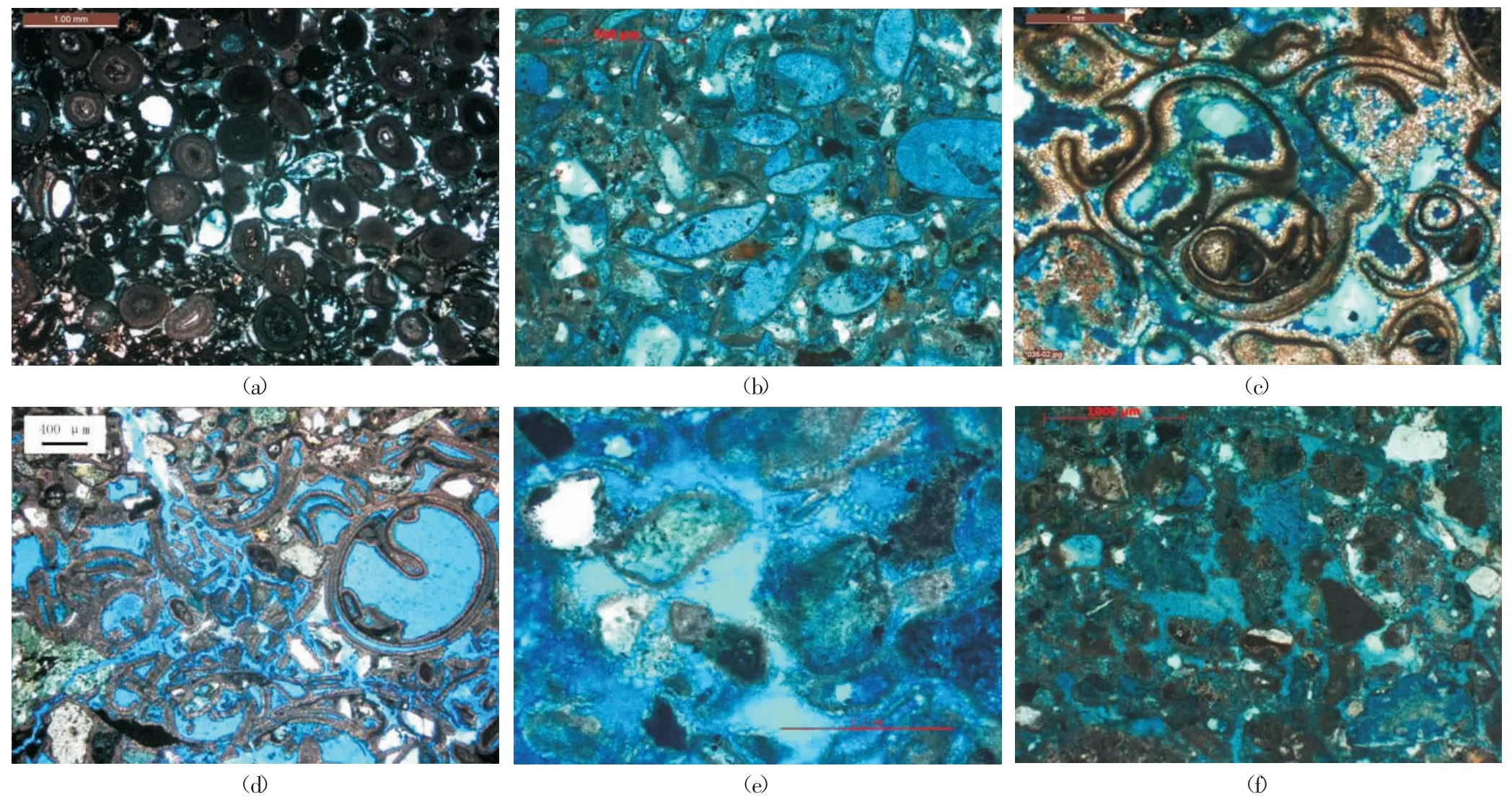

沙一二段储层岩石类型多样,不同岩性的储集空间、物性特征及孔喉发育特征有明显差异(见图2)。

鲕粒白云岩、生物白云岩以及部分白云质砂岩储集空间最为发育。鲕粒白云岩及生物白云岩的储集空间以次生溶蚀孔为主,包括粒间溶孔、鲕粒鲕心溶孔、晶间溶孔、铸模孔及生物体腔溶孔等,呈椭圆状、圆状及不规则状。原生孔隙发育较少,主要是残余粒间孔、白云石晶间孔及生物体腔孔等。孔隙分布一般较为均匀,孔径0.05 mm~0.3 mm,最大可达0.8 mm。喉道主要为片状、弯片状喉,部分发育管束状喉道,喉径0.005 mm~0.04 mm。孔隙发育程度受鲕粒沉积及白云石结晶程度影响明显,连通性一般中等-好,但如果岩石中砂质、泥质或灰质组分含量较高,会大大降低孔隙连通性。此外,鲕粒白云岩还发育少量半充填微裂缝,缝宽0.01 mm~0.4 mm。

图2 储层岩石类型及储集空间Fig.2 Reservoir lithology and pore textures

白云质砂岩、白云质砂砾岩的储集空间中既包含一定的原生孔隙,也发育大量的次生孔隙。白云质砂岩原生孔隙主要为残余粒间孔及少量晶间孔,次生孔隙包括粒间溶蚀孔、鲕粒内溶孔、粒屑体腔溶孔等。孔隙多呈三角状、不规则状,分布不均匀,孔径0.03 mm~0.5 mm,喉道多为片状、弯片状喉,少数为点状喉,孔喉连通性中等-差。孔隙发育程度受碎屑颗粒的粒度及分选影响。此外,白云质砂岩也发育少量微裂缝,一般充填方解石或高岭石,缝宽0.01 mm~0.04 mm。

白云质砂砾岩原生孔隙包括残余粒间孔、岩屑粒内微晶孔、泥质微晶孔及生物体腔孔。白云石胶结物多呈马牙状、栉壳状分布在颗粒表面,形成大量长条状、不规则状的白云石晶间孔。次生孔隙主要为粒间溶蚀孔、长石内溶孔、岩屑内溶孔及少量鲕粒溶孔、生物体腔溶孔。由于白云质胶结作用强烈,溶蚀孔孔径大小不一,多呈三角状、不规则状孤立状分布,连通性中等-差,孔径0.03 mm~0.2 mm,最大可达1 mm,喉道多为片状、弯片状喉,喉径0.005 mm~0.04 mm。砾石内部发育少量微裂缝,缝宽一般小于0.04 mm。

凝灰质砂岩孔隙类型主要为溶蚀孔,如粒间溶孔、粒内溶孔、晶体铸模孔。溶蚀对象多为凝灰岩岩屑和长石晶屑,孔隙较发育,分布均匀,连通性较好,面孔率15 %~25 %。此外,还发育少量微裂缝。

普通砂岩、砂砾岩基本以原生孔隙为主,包括残余原生粒间孔和泥质微孔隙,次生孔隙发育较少,主要为粒间溶孔、粒内溶孔,孔径0.02 mm~0.05 mm。孔隙连通性差,呈孤立状不均匀分布,喉道类型一般为点状喉,喉径多小于0.01 mm。

灰质砂岩多为细砂质、粉砂质结构,由于碳酸盐矿物剧烈胶结交代,导致孔隙发育很差,连通性极差,分布不均匀,多呈孤立分布。孔隙类型主要为溶蚀孔隙,包括粒间溶孔和介形虫体腔溶孔,偶见原生粒间孔隙,孔径大小不一,孔隙形态不规则。

2.3 微观孔隙结构特征

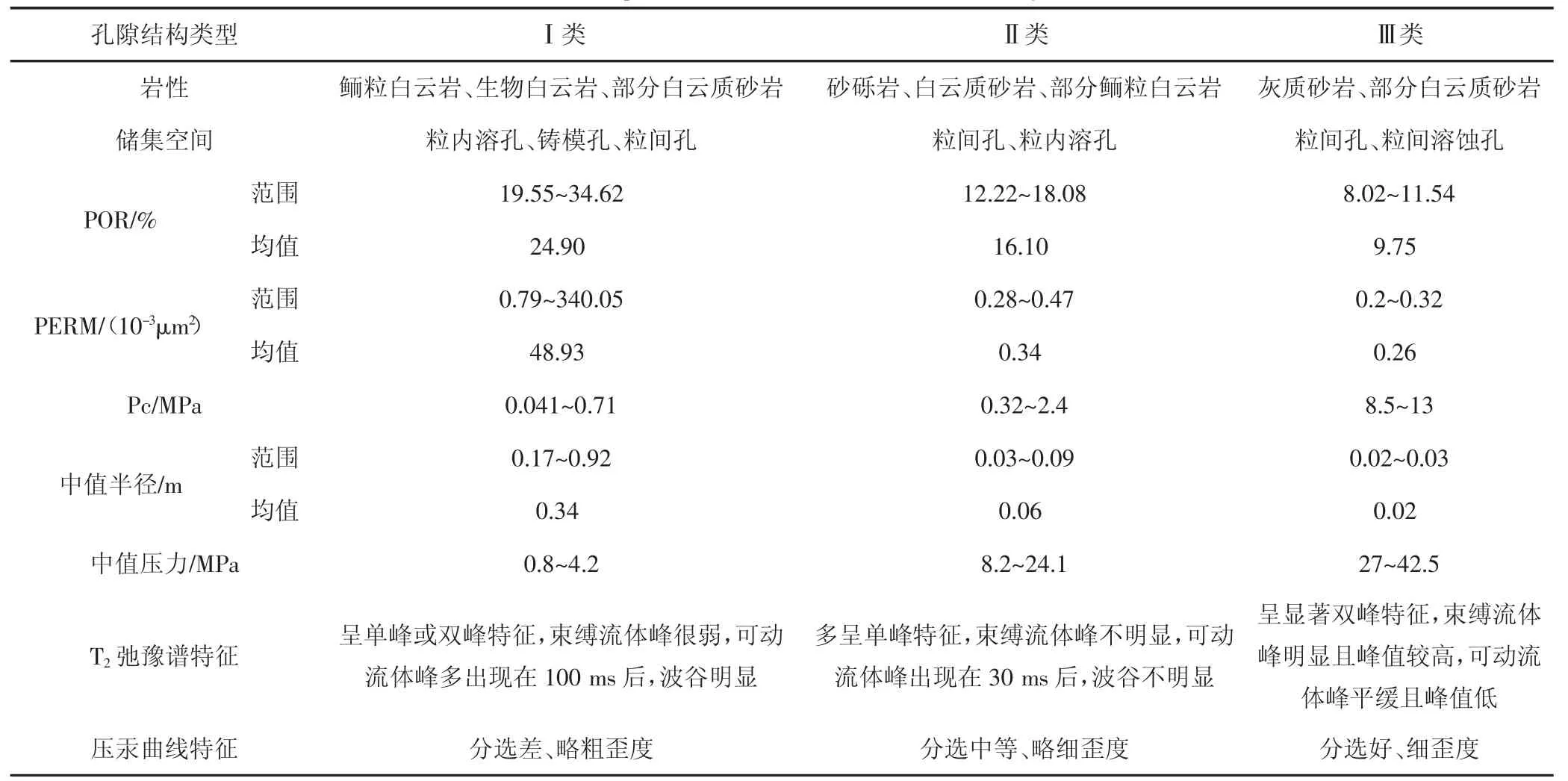

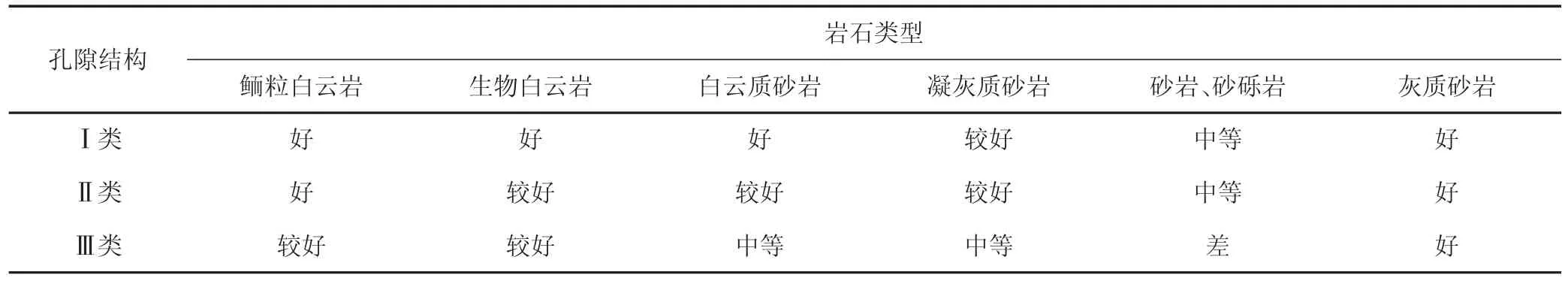

通过岩心压汞资料以及核磁共振T2弛豫谱分析认为,F 油田沙一二段储层毛管压力曲线整体表现为分选中等-差、中-细歪度的特征,排驱压力0.041 MPa~12.999 MPa,饱和度中值压力0.797 MPa~42.486 MPa,平均孔喉半径0.035 μm~5.513 μm,属于微孔微喉型孔隙结构。综合岩石类型、储集空间特征、压汞曲线特征、孔喉量化指标及T2弛豫谱特征,将该地区储层孔隙结构进一步分为3 类(见表2)。

3 储层酸化改造潜力评价

低渗透储层经酸化改造后,其孔喉连通性及物性条件通常得到一定改善,改造效果的明显程度与储层自身性质密切相关[9-12]。宏观上,油气层厚度越大,储层层间非均质性越强,易酸化的地层层段越厚,地层各向异性越明显,酸化的效果越好。地层流体性质也会影响酸化效果,若地层流体与酸液反应后产生沉淀,则经酸化后,一般会造成储层阻塞现象。微观上,储层岩石组分中,矿物类型越易溶于酸、含量越多且酸化后不易产生沉淀,酸化效果越好。此外,孔隙结构越有利,渗流能力越强,酸液越容易进入储集空间,酸化产物越容易排出,酸化效果越好。

3.1 储层可改造性分析

F 油田沙一二段具有储层厚度大、碳酸盐矿物含量高、孔隙结构复杂、储层非均质性强的特点。单井酸化作业的实际效果显示,该区块储层可改造性很强。不同岩性储层的矿物组成及孔隙结构差异较大,其改造潜力也各不相同。结合全岩矿物分析、薄片观察及压汞分析,对各类储层的酸化潜力进行综合评价(见表3)。

表2 沙一二段储层孔隙结构类型Tab.2 Pore structure patterns in 1st and 2nd member of Shahejie formation

鲕粒白云岩中方解石约占4.3 %,白云石占59 %,孔隙结构主要为Ⅰ类孔隙结构,孔喉连通性较好,利于酸化过程的持续稳定进行,因此,该类储层具有很大的酸化改造潜力。生物白云岩由于白云化作用导致方解石含量极低,而白云石平均含量高达72 %,并且储集空间以生物体腔、粒内溶孔等为主,孔喉较为发育,孔隙结构十分有利,因此,该类储层也具有很大的改造潜力。白云质砂岩及白云质砂砾岩矿物组分中,方解石平均含量在2.5 %以下,白云石占40 %~60 %。然而,该类储层孔隙结构差异较大,既包含Ⅰ类,也有Ⅱ类、Ⅲ类孔隙结构,因此其改造潜力整体弱于以上两种岩性。凝灰质砂岩中碳酸盐矿物总体含量较低,但以方解石为主,平均含量高达9 %,而且经现场作业实践,该类储层酸化后已获得工业油气流,证实了其可观的改造潜力。普通砂岩、砂砾岩以硅酸盐矿物为主,碳酸盐矿物主要以胶结物形式充填在碎屑颗粒之间,含量较低,孔隙结构多为Ⅱ类、Ⅲ类,该类储层一般难以酸化改造。灰质砂岩由于富含碳酸盐矿物,并且方解石平均含量高达36.1 %,白云石平均含量19 %,虽然该类储层孔隙结构主要为Ⅱ类、Ⅲ类孔隙结构,孔喉连通性差,但其改造潜力是最大的。

通过综合分析,认为影响沙一二段低渗储层酸化效果的微观地质因素主要为岩石矿物组分及孔隙结构类型。在后续酸化作业设计中,储层酸化层段的选择应尽量规避以砂岩、砂砾岩为主的储层层段,优先对鲕粒白云岩、生物白云岩及灰质砂岩层段实施酸化改造。

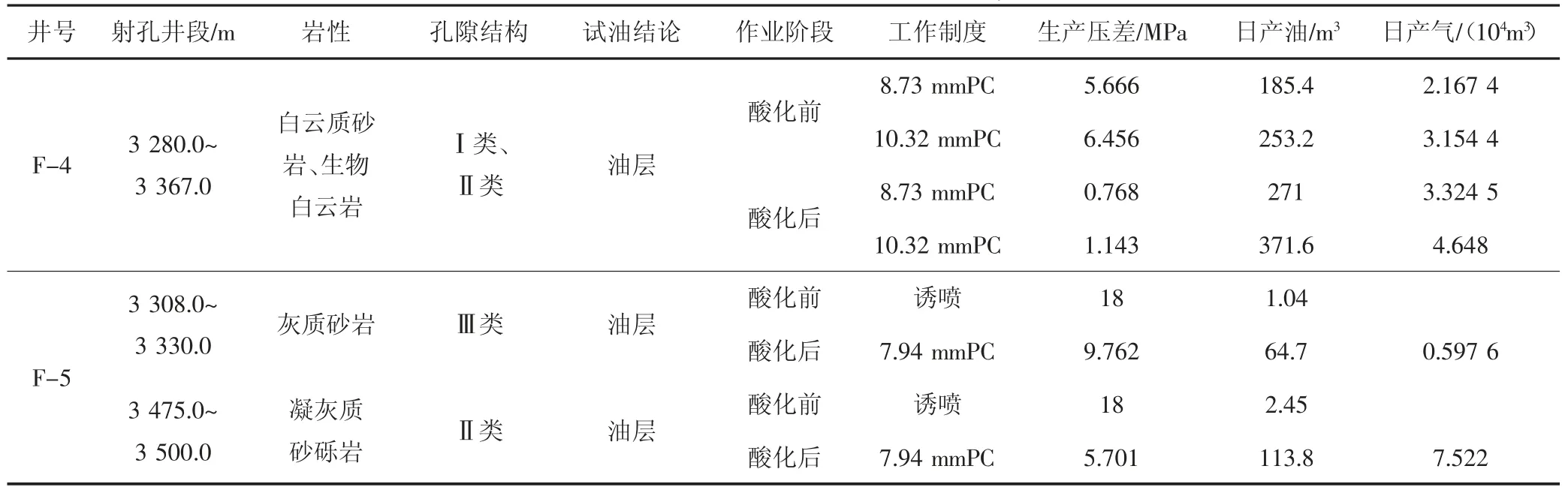

3.2 酸化作业效果评价

F 油田沙一二段共有2 口探井由于储层物性差而开展酸化作业,酸化层段共4 段,储层岩性包括白云质砂岩、生物白云岩、灰质砂岩及凝灰质砂砾岩等,孔隙结构以Ⅱ类、Ⅲ类为主。地层测试结果显示,各类储层酸化改造后,单井日产量都得到明显提高(见表4),其中,尤以灰质砂岩、凝灰质砂砾岩储层酸化改造效果最为明显。

表3 沙一二段储层酸化改造潜力综合评价Tab.3 Acidification effect evaluation in 1st and 2nd member of Shahejie formation

表4 沙一二段酸化前后地层测试成果对比Tab.4 Formation tests in 1st and 2nd member of Shahejie formation

3.3 优势酸化层段预测

利用元素俘获测井及核磁共振测井资料的纵向连续性优势,开展单井综合评价,通过识别储层岩石类型、划分孔隙结构,可以判断最有利的酸化层段。

利用元素俘获测井(简称ECS 测井)资料,可获取地层中Si、Ca、Fe、Al、S、Ti 等元素的含量。元素含量与矿物组成关系密切,如Si 元素主要指示氧化硅及硅酸盐矿物含量,如石英、长石等,Ca 元素则与碳酸盐矿物含量密切相关,如方解石和白云石等。通过分析元素含量,利用氧化物闭合原理,结合岩矿资料分析,可获得地层岩性剖面,用于识别储层岩性[13]。由于沙一二段储层为纯油层,核磁共振测井响应主要受岩石骨架结构性质影响,流体影响不明显,因此,利用核磁共振测井资料可以获取储层微观孔喉分布信息,进而评价孔隙结构特征。根据T2弛豫谱的曲线形态、分布特征以及岩矿分析、物性分析结果,实现了孔隙结构的纵向连续性分类。

以F 油田F-5 井为例,通过岩性识别及孔隙结构划分,在已酸化层段基础上,进一步提出了3 个建议开展储层酸化改造的层段。

建议层段一:3 342.5 m~3 378 m,岩石类型包括鲕粒白云岩、白云质砂岩,孔隙结构以Ⅰ类、Ⅱ类为主,岩性及孔隙结构类型均有利于酸化改造。该层段位于厚油层中段,内部隔夹层不发育,储层纵向连续性强,更有利于酸化过程的持续稳定进行,进而沟通整套油层。

建议层段二:3 395 m~3 410 m,岩性主要为含灰质白云质砂砾岩,孔隙结构以Ⅲ类为主。尽管该段储层位于厚油层底部,物性及孔隙结构比较差,但是储层岩石矿物组分比较有利于开展酸化。因此,在作业设计时,建议采用酸化压裂联合作业,可有效改善储层连通性,保证酸液顺利进入储集空间中,充分发挥作用。

建议层段三:3 448 m~3 467 m,岩性主要为含灰质白云质砂砾岩,孔隙结构属于Ⅱ、Ⅲ类。该段储层也属于厚油层底部沉积,储层岩石组分利于开展酸化。虽然孔隙结构比较差,但该段储层上部紧邻一套属于Ⅱ类孔隙结构的砂岩、砂砾岩厚油层,对该段储层的酸化改造不仅能改善自身的物性条件,也有利于沟通上部油层。

4 结论

(1)F 油田沙一二段低渗储层包括鲕粒白云岩、白云质砂岩、生物白云岩、凝灰质砂岩、砂岩和灰质砂岩等,不同岩性的矿物组分特征、储集空间类型及孔喉发育特征有明显差异。

(2)沙一二段低渗储层孔隙结构属于微孔微喉型,可细分为3 类,具有Ⅰ类孔隙结构的岩性包括鲕粒白云岩、生物白云岩及部分白云质砂岩,具有Ⅱ类孔隙结构的岩性包括砂砾岩、白云质砂岩及部分鲕粒白云岩,具有Ⅲ类孔隙结构的岩性包括灰质砂岩及部分白云质砂岩。

(3)不同岩性由于矿物组分及孔隙结构的差异,具有不同的酸化改造潜力,鲕粒白云岩、生物白云岩及灰质砂岩最易于酸化改造,白云质砂岩、白云质砂砾岩次之,凝灰质砂岩、凝灰质砂砾岩再次,普通砂岩、砂砾岩最难以改造。

(4)通过ECS 测井及核磁共振测井分析,实现纵向连续性岩性识别与孔隙结构分类,根据划分结果,提出进行后续酸化作业的3 个建议层段。