CT扫描三维重建联合3D打印辅助内固定治疗髋臼骨折的临床效果分析

2020-09-18熊树鸿宋志会袁健冰马俊昌

熊树鸿,陈 思,李 宁,宋志会,陈 进,袁健冰,马俊昌

(广东省东莞康华医院创伤骨科, 广东 东莞 523000)

髋关节是人体最稳定的关节之一,髋臼关节位于髋骨外侧面中央,呈半球形深凹,肢体运动中负重多、活动度大,在暴力作用下极易出现骨折损伤。髋臼骨折部位一般合并有脏器、血管神经损伤,在复位过程中稍有不慎即破坏关节面软骨,造成髋关节僵直,在创伤治疗中难度较高[1,2]。因此,为提高髋臼关节恢复质量,需提高髋关节面的平整度并加强关节固定物的力学稳定性。CT扫描三维重建是指采用CT机连续旋转扫描围绕人体进行体积螺旋式的体积扫描数据采集过程,在骨折手术中可以从多平面立体观察患者骨折部位、创面大小等[3]。但临床治疗中,CT扫描放射性较大,容易影响围术期患者耐受性,造成二次伤害。3D打印技术运用于骨折手术可以依据计算机设计图样逐层制作实体模型,在手术前获取骨折相关信息,提前做好针对性手术方案,进而减少对患者的实际手术伤害。基于此,本实验选取我院2013年5月至2018年3月期间收治的髋臼骨折患者88例作为研究对象,采用CT扫描三维重建和3D打印辅助进行分组治疗,探究CT扫描联合3D打印在髋臼骨折中的使用价值,具体研究报告如下:

1 资料与方法

1.1一般资料:选取我院骨科2013年5月至2018年3月期间收治的髋臼骨折患者88例作为研究对象,以随机数字表法简单随机分组为对照组和观察组各44例。纳入标准:①经病理检查,所有患者均符合髋臼骨折诊断标准,且均未出现骨折移位现象;②患者术前均行3D打印扫描、CT扫描三维重建检查;③所有患者病历资料完整无误。排除标准:①合并有其他部位的骨折损伤;②已存在骨恶性肿瘤疾病;③存在凝血功能障碍和自身免疫功能异常;③近期未接受过其他骨折评估或治疗措施。本次实验已征得本院医学伦理会批准同意,所有患者及其家属均对本实验目的及相关内容知情同意并自愿签署知情同意书。两组患者性别比例、年龄差异、致伤原因、骨折分型等一般资料均无明显差异,二者比较不存在统计学意义,具有可比性,见表1。

表1 两组患者一般资料对比

1.2方法:对照组患者采用CT扫描三维重建辅助内固定治疗:在常规牵引和固定基础上,所有患者均进行采用西门子64排CT扫描完成Minicsl三维重建。CT管电压设置为120KV,管电流设置为300mA,层厚设置2mm。CT图像导入Mimics软件完成层厚1mm的CT重建图像,采用不同颜色标注区分骨折块,根据患者骨折表现差异对髋臼骨块进行分型,随后完成建模利用Mimics软件对扫描图进行旋转和移位,纠正骨折块移位,再用克氏针固定骨块[4]。观察组患者在对照组基础上联合3D打印辅助内固定治疗:术前所有患者行CT检查,观察患者的骨折部位和损伤面大小,根据患者自身身体素质进行相应强化措施使之符合手术要求。待患者CT扫描数据均导人Mimics三维重建后在软件中进行模拟复位手术,复位完成后将影像学资料导入3D打印技术打印机(型号LD003,深圳市创想三维科技有限公司)进行实体模型打印,将打印好的3D模型内固定进行贴合调节,最后取该完成形态内固定物消毒并应用于骨折手术[5]。术后,均给予两组患者抗生素药物治疗,根据患者实际情况可在手术1d后内拔除引流管,1周后可指导进行髋关节屈伸训练。两组患者术后出院后坚持随访一年,记录患者术后并发症和髋关节功能恢复情况。

1.3观察指标:①手术指标:观察并记录两组患者的手术时间、骨术中出血量、住院时间、骨折愈合时间和透视照射次数。②髋关节功能:分别在术前后采用髋关节评分(HSS)分评定两组患者骨折部位的髋关节功能恢复情况,内容包括疼痛、功能、活动度、肌力、稳定性和屈髋畸形,评定分数越高,表明髋关节恢复质量越高。③骨折复位情况:采用骨折复位质量评分(Matta)评估两组患者术后骨折复位质量,按照髋关节复位情况分为优秀、良好、一般、较差。④术后并发症:统计并记录两组术后异常骨折愈合、关节粘连、固定物断裂、切口感染发生率。

2 结 果

2.1两组患者手术指标以及HSS评分对比:术前,两种患者Hss评分无明显差异,术后评分均显著提高,且观察组术后Hss评分增加值显著高于对照组,二者比较存在统计学差异(P<0.05);观察组患者的手术时间、骨折愈合时间、术中出血量、住院时间、透视照射次数均低于对照组,二者比较存在统计学差异(P<0.05),见表2、表3。

表2 两组患者手术指标对比

表3 两组患者Hss评分对比

2.2两组患者髋臼骨折复位情况对比:观察组患者Matta评分优良率为88.64%(39/44),与对照组的81.82%(36/44)差异不明显,无统计意义(P>0.05),见表4。

表4 两组患者骨折复位情况对比n(%)

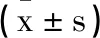

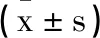

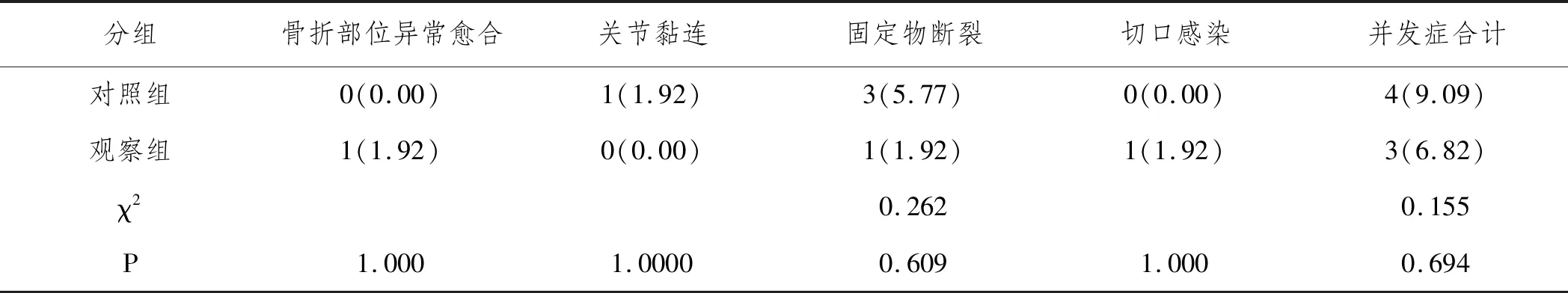

2.3两组患者术后并发症发生率对比:观察组术后出现3例(6.82%)并发症,对照组出现4例(9.09%),二者比较无统计学差异(P>0.05),见表5。

表5 两组患者术后并发症发生率对比n(%)

3 讨 论

髋臼是人体是人体最稳定的关节之一,一般是在高度重力暴击下才会出现严重髋臼内关节骨折,而且多伴有周围血管、神经损伤,因而临床治疗和复位难度较大[6]。陆俭军[7]等在研究髋臼双柱骨折实验时分析,髋臼骨折患者的临床疗效和预后质量除了与病情、手术采取时机有关,还跟骨折复位、内固定方法等因素有关,不同的复位方法甚至会直接影响患者髋臼功能恢复质量。因此,提前选择实施方案并制定个性化复位计划显得尤为重要。

龚立[8]等在CT三维重建技术诊断髋臼骨折的研究中,发现CT扫描三维重建除了能立体、全方位观察骨折的位置、大小外,还能确定不同骨块之间的联系,进而提前制定手术计划,完善术中内固定物的大小和放置信息。但是,髋臼骨折解剖信息较为复杂,为得到更加准确的扫描信息,往往需要进行多次长时间CT照射,易对患者形成二次伤害。相较之下,3D打印技术具有术前诊断优势,可以让医师在打印出来的实物模型上直接进行骨折诊断,并提前制定更加精准的手术方案[9]。本实验观察组患者采用CT扫描三维重建联合3D打印技术辅助髋臼骨折患者行内固定治疗,结果发现其手术时间、骨折愈合时间、术中出血量、住院时间、透视照射次数以及术后HSS评分均优于仅采用CT扫描三维重建的对照组(P<0.05)。这说明,联合辅助方法能够有效减少患者手术损伤,减少CT照射次数,提高手术治疗临床疗效。术前进行三维重建可以提供特异性器官模型,不仅可以向医师、患者及家属提供更加准确的伤情信息,促进医患之间有效沟通,还可以提前准确了解患者的骨折原因、骨折类型以及患者特殊要求,提供患者术后恢复质量。本研究结果中,观察组患者骨折复位质量优良率为88.64%(39/44),与对照组的81.82%(36/44)之间无明显差异,且两组患者的术后并发症发生几率也无统计学差异(P>0.05)。该结果表明,CT扫描三维重建与3D打印技术在髋臼骨折内固定术中,其手术安全性和术前内固定物选择均具有较高合理性,有助于术后骨折部位恢复。除此之外,CT扫描联合3D打印技术在具体手术操作中仍出存在局限性,例如3D扫描三维重建所得数据存在错误时,在此基础上实施的3D打印结果会受到一定影响。因此,在3D扫描与3D打印技术尚未在临床医学完全成熟的现状下,不应过度依赖技术操作,还需结合医师临床经验和患者具体情况多方面考虑。

综上所述,在髋臼骨折内固定术中采用CT扫描三维重建联合3D打印辅助,可以提高手术质量,促进术后骨折部位恢复,并降低并发症发生率。此外,本实验存在多方面局限性,为获得更加丰富、准确的实验数据,还需扩大样本量做进一步研究。